功成不居 隐秀无形

——音乐会版歌剧《张富清》听读笔记

文◎彭志敏

把张富清同志平凡而英雄的事迹写成歌剧、搬上舞台、唱给人民,是音乐会版歌剧《张富清》(下文简称《张富清》)创作组全体艺术家,所共具的英雄情怀、良心之愿和责任担当。《张富清》历时两年,九易其稿,把这位“共和国勋章”获得者从西北野战军转业后60 多年中的重要人生选择和“感动中国”的故事,凝结成六场叙述,间以烽火岁月和战斗故事“闪回”,塑造出一个有血有肉、知情知性、可敬可爱、无私无畏的优秀基层党员干部和永不言功的退伍老兵形象。这是用音乐为97 岁高龄的张富清而作的一幅英雄长卷;是用真情向中国共产党百年诞辰呈献的一份艺术厚礼!

把《张富清》的音乐写成“四感”①所谓“四感”,即方石试图通过这部歌剧音乐的创作,实现“歌剧的质感,民族的骨感,人物的情感和音乐的美感”。参见方石《用音乐为老兵塑像:音乐会版歌剧〈张富清〉创作点滴》(未刊稿)。式妙品,则是作曲家方石为之设定的创作目标或本心追求。已而果然!堪称“好曲花难比”:线条流动连绵、温润淳厚;笔法精熟质朴,隐秀练达;选材独具深意,别以匠心;主题简约凝练,生动概括;结构转圜灵动,镶边精细;体裁不拘旧制,咏叙相宜;效果视听俱佳,大众咸宜。军歌、民歌、颂歌三相融;好听、易听、耐听三兼具。

一、关于核心动机与核心唱词的“双重核心”叠合并及主导动机的音调变形和特征化处理

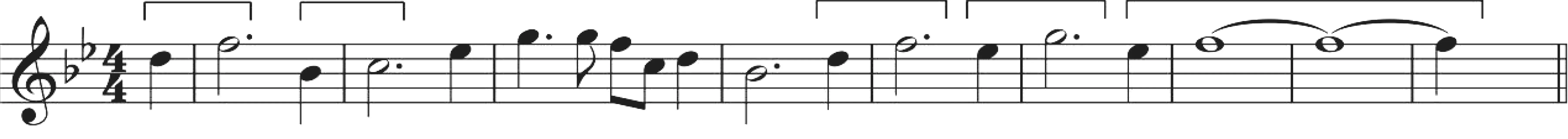

一般来说,歌剧音乐的好坏、成败及统一与否,很大程度上取决于音乐主题的质量或核心音调的特性,也取决于歌剧音乐的基本材料类型、写法风格、矛盾冲突。为此,方石为《张富清》精心设计的主导动机,是一个以五声宫调式前四音级(宫、商、角、徵)组合而成的号角式音调(mi—sol—do—re)。它首次出现在《序曲》之始,由三支小号强劲奏出(见谱例1)。

谱例1 全剧音乐的主导动机

这个主导动机的材料凝练集约,基本性格却阳刚英武、豪迈挺拔、简重有力、英气飒爽,完全符合张富清的军人气质,也能象征张富清的老兵情结,还由此规定了全剧音乐语言的风格类型。更有发展潜质的是,这个动机的五声性音调,能够接受多种变奏变形之法,也能适应多种延长派生之变,包括重组、换序、逆行、转位、返身、倒影、模进、转调、分解、扩缩、装饰、填充,以及调式变体、倒影逆行等,都能形变而性格不变;即便连续使用,亦无单调累赘之嫌、生硬突兀之虞;完全适应方石自创自谓的“土豆作曲法”及其“块、嵌、整、装”②陕西、鄂西皆产土豆(俗称洋芋)。且其吃法多样,仅外形就有“果果、坨坨、块块、片片、条条、丝丝、粉粉、糊糊”之分,却形变而本味不失。受此启发,方石在创作中把民歌音调像“母题”那样地依循遵守,而又像“做土豆”般地施以变化,亦是万变不离其宗,故自谐称“土豆作曲法”。所谓“块、嵌、整、包”,为其中“块状、嵌入、整合、包装”之具体做法的简称。参见方石《用音乐为老兵塑像:音乐会版歌剧〈张富清〉创作点滴》一文(未刊稿)。之处理,也完全适应全剧音乐不用“多主题对比”而用“单主题贯穿”以适应人物内心情感发展之需要。

在与《序曲》同为第1 曲的《主题歌》合唱中,这个号角式动机的四音音调,被分解成mi—sol 和do—re 两个双音式的抑扬格动机。其中前一个的音调及其轮换转位,将成为张富清诸多重要唱段的旋律基础或音调特征。作为《主题歌》的第一句,两个二音动机与主题歌的核心歌词“老兵,老兵”相叠而出(见谱例2),形成“核心动机+核心唱词=核心要旨”的关系。这种“双重核心”相叠合的关系,使点题意义倍增,内涵特性凸显!全剧音乐的序奏、尾声、主题歌、张富清及妻子诸唱段,以及重要的往事闪回、形象特写、场景音乐等,大都以这个号角动机的音调为基础,故成为全剧音乐构成发展的第一主题性脉络(见谱例3)。而用“双重核心”的那段合唱,还以“原型再现”的方式出现了三次(第1、10、33 曲),从而产生类似“叠字”及其循环的“点结构”式③“点结构”由武汉音乐学院已故作曲家刘健教授首创。参见刘健《点调性、群调性及其对曲式结构的影响》,载彭志敏《作曲技术理论研究文集》,上海音乐学院出版社2007 年版。效应。

谱例2 《主题歌》的“核心动机+核心唱词”

谱例3 号角动机与全剧音乐的材料关系同一性摘要

既然是“主题歌”,则当成为全剧音乐的成长之源、发展之据、统一之本。主导动机除被完整使用之外,其中的第一动机mi—sol,因作上行模进而成fa—la 大三度音调,它不仅被衍变成《主题歌》结束时的音调fa—la 和fa—sol(既有下属色彩又突显徵音特性),还将成为第2 和第31 曲中张富清两首重要咏叹调的共同终止式(见谱例4),甚至用于张妻玉兰的唱段(如《葵花花》“永远向太阳”句的终止)。《主题歌》呈示部分之合唱重复部分的乐队间奏,则有主导动机与被“先现”的第28 曲合唱《哈格砸》音调,二者被“无缝地合为一体”(方石语,见谱例5)。

二、关于陕南民歌与鄂西民歌的“两点一线”并及音乐素材的指代性和象征性

歌剧音乐选材的基本依据是什么?具体选材的操作方式又怎样?此类问题虽不难言说却不易做到,可谓是歌剧音乐创作中的重要构思性原则和必要前置性技巧。

从直观效果上感受,《张富清》音乐的民歌色彩甚浓,地方特性也很突出。但其并未使用具体的完整民歌,也不是基于民歌曲调的装饰性变奏。而是依据歌剧内容的性质和人物表现需要,先“预制性”地选定某地某类某民歌,再“析晶式”地提取有遗传特性的细胞式音调。这是一种有的放矢的、选萃撷英的操作,不仅可避免音乐素材的“乱取滥用”,也有利于作曲家在创作中,尤其是在创作专业性较强且较大型的音乐作品时,能获得更广阔的主题发展空间,掌握更自由的材料变形可能,形成更准确的内容表现效果。

张富清出生在陕南汉中洋县,战斗在陕北黄土高坡,工作却在鄂西的恩施来凤。由陕南陕北而鄂西,“两点一线”,便勾勒出张富清简纯而卓越的人生轨迹。这也决定了《张富清》音乐所需要的民俗性、地方性及其所能产生的代表性、象征性。于是,方石有针对地挑选了陕南民歌《花鼓调》和鄂西来凤土家族民歌《直嘎多里嘎多》,以之作为音乐素材的母体,从中“淬取”出两类特性音调,使来自两个地方、两个民族、两首民歌的两种音调,亦“两点一线”地勾勒出张富清的人生轨迹。

谱例4 《主题歌》二音动机上行模进和终止式

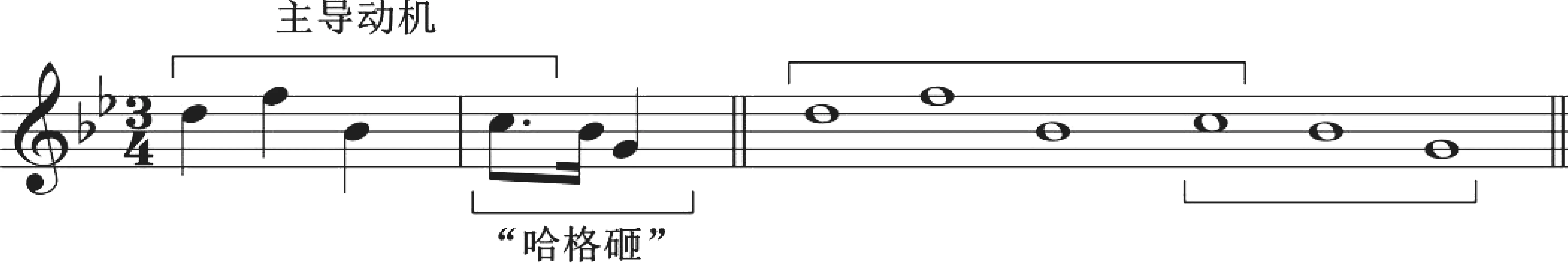

谱例5 《主题歌》乐队间奏以主导动机与“哈格砸”音调的结合

取自《花鼓调》的音调,是以五声徵调式前四音级(徵、羽、宫、商)为基础形成的五声性片段(sol—la—do—re、mi—re—do—la—re 等)。④陕南地区民歌的音调和风格,与川、楚或巴、渝地区的民歌有所相似。譬如,sol—la—do—re 的音调,前述各地的民歌中皆可见到,如湖北潜江民歌《喇叭调》。这类音调的旋法,具有某种“调式游离性”特点:可突出其“徵、商”二音及所构成的纯五度,使其效果含蓄柔和、温润绵软、宁怡委婉、女性突出;亦可突出其“徵、宫”二音及所构成的纯四度⑤小提琴协奏曲《梁祝》那个著名的爱情主题,就是以“徵—商”关系为主的徵调式;而相应表现梁祝二人“共读共玩”的副部主题,则是以“徵—宫”关系为主的徵调式。二者都是徵调式,但前者更加抒情而柔美,后者则更加明朗而活泼。,使其效果反之。故以前者用于女性角色如张妻、张母、张女等唱段的音调特性,也用于体现张富清“子孝父慈夫爱”等温情怀柔的一面(如第一场张富清与母亲的二重唱《五更响》,与玉兰的二重唱《携手同行》)。实际上,在中国各地各族的民歌中,这类音调属于多见多有的“通用型”。但对《张富清》而言,它的音乐使用了这个音调,并不是方石简单行事或随意为之,而是反复思考、针对遴选、有的放矢、别有用意的结果。如此,把选择音乐素材与民歌属地、人物生地、工作之地关联起来考虑,不仅使音乐风格的民族性、地方性、五声性特点得以突出,也使音乐形象的代表性、指示性、象征性意义得以强化。譬如,张母唱段《五更响》、张妻孙玉兰唱段《葵花花》、张富清与家人的重唱、对唱,以及其他重要的重唱(如《放羊/当兵嘹得很》等),大都以这个音调为基础。故其成为全剧音乐构成的第二主题性脉络。

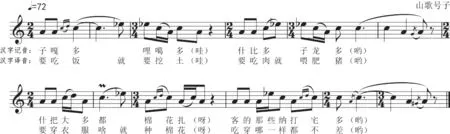

来凤的土家族民歌《直嘎多里嘎多》(见谱例6),其性格活跃明快、音调特性鲜明、音乐歌舞性质明显。如谱例4 所示,其旋律中含有鄂西土家族地区民歌所特有的“减三度”三声腔。⑥除了恩施地区外,这种减三度音调在湖北宜昌的兴山、秭归、长阳等地民歌中也有。武汉音乐学院已故著名作曲家钟信明教授的大量交响音乐作品,如交响组曲《长江画页》《第一交响曲:九歌》《小提琴协奏曲:乡情》《笛子协奏曲:巴楚行》《第二交响曲:献给人类文明的开拓者》等,都使用了这种减三度音调作为其主题特征。根据这部歌剧的题材特性及人物形象要求,同时兼顾音乐风格的统一和音乐演唱的方便,方石并未采用(或突出)该民歌中这类虽有特点而又不太确定、不太稳定、不太协和、不太好唱的减三度音程音调,而只采用其中那些较明朗的、自然音的、有歌舞性特点的成分(或使其“减三度”音高原位化),并成为全剧音乐构成的第三主题性脉络,主要用于全剧中的场景合唱、情节对唱、劳动齐唱或幕间音乐。剧中那些民歌风、民俗性、地方性、谐谑感十足的合唱曲,诸如《来凤引得凤凰来》《高洞乡就要变个样》《号子喊起来》《哈格砸》等四首乐曲(见谱例7),都以这首民歌音调为基础,且风格质朴、效果突出。值得进一步指出的是,这部歌剧的音乐之所以选用这样的民歌素材,设计这样的民歌合唱,不单单是为了增强音乐的通俗性、地方性、新奇性和趣味性;更重要的是,作曲家以这样的标准选择民歌,以这样的方法使用民歌,是希望能够在歌剧脚本的基础上,再从音乐的角度并以音乐的方法,进一步补充、象征、揭示、回答英雄张富清何以能扎根来凤而广受欢迎的民众基础,何以能坚持理想而不忘初心的支撑所在,何以能克己奉公而无私无畏的内生力量。在音乐创作中,尤其是在歌剧或有特定内容的标题音乐创作中,有目的地选用民歌并借用其标题或歌词内容,借用其音乐风格或音调特性,有针对地将它们用于特定内容表现或特定形象塑造,歌剧《张富清》的做法,算是一种试验,也是一种启迪,抑或是一个样板!

谱例6 来凤土家族民歌《直嘎多哩嘎多》

三、关于首尾呼应和主题再现的“镶边结构”并及歌剧音乐的整体安排与细部考虑

一般而论,可以把歌剧音乐的整体结构,看作是多段并列复合的“联曲集合体”,歌剧的内容,亦将自然有效地帮助音乐结构统一。相比之下,像贝尔格那样,把歌剧《露露》的音乐结构设计成一个完整奏鸣曲式的情况,毕竟是少数。但这并不意味着歌剧音乐可以单凭脚本内容来实现音乐形式的统一,而不考虑音乐结构的独立存在、整体布局及细部安排。相反,探索歌剧音乐在满足或服务于脚本内容的同时,又探索有精心构思的、相对独立的,甚至可以脱离歌剧内容而独立存在的音乐结构安排,是很有意义的一种实践性结构思维。

就《张富清》的音乐而言,除其首尾的《序曲》《尾声》及同样的《主题歌》之外,歌剧的脚本结构分为六场(见图1)。前三场表现中青年张富清在任时的模范事迹,后三场则表现老年张富清离任后的生活境况和荣誉景象,虽两者有差异对比,却无矛盾对立。这种叙事结构是平面的、直线的、历时的、顺次的(间有战斗往事的“闪回”)。虽显清晰顺畅,却不免有某种发散性、开放性、松懈感或离心感。而方石的音乐安排,是在脚本结构之外,特意把陈述主导动机的乐队《序曲》和演唱核心歌词的《主题歌》作为全剧音乐的第一曲,又把它们作为全剧最后的《尾声与主题歌》。这种“原始”再现,使完全相同的音乐“框架式”地支撑在脚本结构的一头一尾,好像是用音乐为脚本结构“镶了一个边”一样。这种以主题再现或材料转圜方式所产生的再现形式,即所谓“镶边结构”(或曰“镶边三部性结构”“镶边再现式结构”)。这原本是器乐作品为加强形式统一、促进结构收拢的一种常用手法。⑦《曲式学》认为,在音乐的各类曲式范型或结构原则中,再现即三部性原则的统一力量“大于一切”。方石将其用于歌剧音乐的整体结构中,既有新意,也有效果;既有强化音乐结构之功,也有收拢脚本结构之效。

四、关于唱段再现和体裁再现的“重叠循环”并及“点结构”现象和细节处理

歌剧作品的场景多、角色多、头绪多、唱段多,歌剧音乐因之而“移步换景”的写法变化必亦多!故完整歌剧的音乐必是繁复丰富、形式多样、张力十足的。要使歌剧音乐及其结构能够连贯有序而协调一致,仅像器乐作品那样使用主题再现或动机发贯穿就远远不够了。怎样使“联曲集合”结构的歌剧音乐既区别又统一,有主次且连贯,是值得探索的一项技术,也是值得思考的一个问题!

《张富清》音乐的结构设计或整体安排,使用了类似的“重复叠现”之法——把有个性的“唱段”、有特点的“唱句”、有意味的“唱法”(或“体裁”),在音乐进程中叠而用之、复而出之,以成“结构再现”“材料循环”“动机转圜”之状,既有“叠字叠词”的“聚合感”,又有“叠曲叠句”的“向心力”。

譬如,第1 曲《序曲与主题歌》=第10 曲《粮官》的结束部分=第30 曲《我讲》中♭B 大调段落(二者异词同曲,核心歌词“老兵,老兵”这里换成了“人梯,人梯”)=第33 曲《尾声与主题歌》(第1 曲所作的“镶边式”再现);第3 曲男声五重唱《放羊嘹得很》=第5 曲男声六重唱《当兵嘹得很》(关键唱词“放羊”被换作“当兵”,为第3 曲的“动力再现”);第4 曲张母独唱及其与张富清的二重唱《五更响》=第12 曲(歌曲主体再现但增加女声合唱背景,如动力性的“变化再现”);第6 曲玉兰独唱《葵花花》=第7 曲《携手同行》的第二部分=第27 曲(玉兰与张富清的二重唱的动力再现)。上述各曲间的相等关系,即相同材料的回旋相叠关系。

除了上述以完整唱段为“叠曲”而循环再现外,全剧音乐结构中更细致、更有趣、更显作曲家匠心的做法,是用某种“细节”或与“体裁”“声部”“唱法”特性有关的“局部因素”作的“叠句”式再现循环。譬如,第3 曲《放羊嘹得很》,是张富清与大年、小宝、山娃、土娃四个少年放羊伙伴、部队生死战友的五重唱。其中设计了一个四小节的乐句,是声部快速交接形成“密结合应”——大、小、山、土各唱一句,各一小节,由高到低、匀速交替、迅捷而出,痛快淋漓地表达着羊倌们对“放羊嘹得很”的原因想象。词曲质朴幽默,效果生动有趣。故在第5 曲《当兵嘹得很》、第17 曲《一家人抱成团》、第24 曲《告别静悄悄》等重唱曲,以及第9 曲《购粮》、第10 曲《粮官》、第19 曲《为啥来铺路》、第28 曲《哈格砸》、第30 曲《我讲》等合唱曲中,都出现了类似的声部合应式的片段,全剧音乐结构,也因这种“叠句”之功而增强了“联珠”般的统一感。一个原本普通而不起眼的简单经过性乐句,却因循环使用、叠而出之,竟成为全剧音乐中一种民风突显、效果突现的结构性指点和风格性亮点。

此外,第1 曲中张富清的第一首咏叹调《忘不了》中呼唤大年、小宝、山娃、土娃之名的那一句,其性质有如咏叙调;它们在第31 曲即张富清的最后一首咏叹调《你们才是真正的英雄》中再现一次(二者的节奏相同而音调方向反行)。二者遥相呼应,效果突出,意义深远。

上述情况,既属于再现又别于再现,能形成再现的效果,又比再现更有趣味而更加隐形,是一种可以借鉴的结构技巧。

五、关于咏而叙之或言而歌的“咏叙之调”并及歌剧唱段的体裁性质与相应写法唱法

方石认为,对歌剧音乐创作而言,“旋律是重中之重,是音乐的灵魂,它处在最前沿,是让人最先触碰到音乐美感的东西。”⑧参见方石《用音乐为老兵塑像:音乐会版歌剧〈张富清〉创作点滴》(未刊稿)。方石是沉浸声乐创作多年的行家里手,故其旋律创作的经验感受甚多,所掌握的技术手段丰富,所创作的优秀声乐作品更是不胜枚举、声名远播。于歌剧音乐而言,旋律优美是必要的,但是,旋律之美虽属“第一”要求,却非“唯一”或“不二”的标准。因为旋律除去其美,还有角色、声部、剧情、表演、舞台调度等多方面的要求,尤其是体裁——咏叹调(性的)和宣叙调(性的)各自要求及其双重要求。对于中国歌剧创作来说,对咏叹调的认识看法并无异议。而对宣叙调,其必要否?该当如何处理?却是问题!

张富清在歌剧中的唱段甚多、唱功甚重:各类重唱曲凡10 首,各类独唱曲(不同性质或规模的咏叹调)计有8 首(第2、5、11、16、20、22、26、31 曲)。若以西方歌剧声乐唱段的体裁标准看,张富清的8首独唱,似乎没有哪一首是典型的宣叙调,尤其不是那种多是同音反复、一字一音、唠唠叨叨的宣叙调;也没有哪一首算是纯粹意义上的咏叹调,强迫性地追求气势恢宏、气息宽广、情绪起伏、表情张扬、音区极高、音域极宽、唱功极难、对比极强。以无所不用其极而成全剧唱段之最(相比之下,剧中女主角孙玉兰唱段的谣唱曲风格或小咏叹调特性突出些)。至于张富清的唱段,其中的每曲、每段、每句,似乎都不乏“歌唱性、曲调性”的咏叹特点,同时又有“语言性、唠叨性”的宣叙特性,或说介于二者之间,抑或说是二者兼具的“咏叙调”。实际上,关于咏叹调和宣叙调的这种“非此非彼、亦此亦彼”的混成之法,在德彪西、勋伯格以来的西方歌剧作品中大都如此。结合《张富清》看,这便是方石主动适应该剧脚本,不用或少用人物对白、唱词用语、形容之语,尽力避免“纯宣叙调式”的非歌唱性旋律,以突显其“中国歌剧之风”或“方石音乐四感”的一种做法。

六、关于远程发展和遥相呼应的“传递隐秀”并及歌剧作品的戏剧性和矛盾性质

根据方石的自荐,在写给张富清的众多唱段中,第2、11、16、26、31 曲这五首咏叹调,被认为是张富清唱段中最重要、最突出、最出彩的(听众的评价和角色扮演者的感受亦同),因而也是最能显示方石关于《张富清》音乐的“四感”之妙,最能揭示老兵张富清丰富崇高的内心世界,最能体现作曲家歌剧音乐创作的把控能力或声乐作品处理的驾驭水平。虽说五首咏叹调是在第I、II、III、V、VI 场间隔出现的,却因主题的有机关联、动机的远程发展、情感的遥相呼应、特定形式因素和结构逻辑的“隐秀传递”⑨[南朝]刘勰《文心雕龙·隐秀第四十》:“隐也者,文外之重旨也;秀也者,篇中之独拔者也。”本文借用此语,意指这部作品歌剧中某些隐而不发、秘而不宣的技术处理,就像方石对张富清“功成不居”的认识——“功名的深藏就是感情的深藏”一样,“不把写作技术‘显摆’在谱面上,使音乐能以最纯粹的方式表现发挥”,是一种很重要、很可贵、很值得参照借鉴的音乐创作理念!,而成为张富清音乐形象的主动脉!与之相应,第6、15、26 曲的《葵花花》《主动退职报了名》《山风啊!求你快停住》,则是女主角孙玉兰的精彩唱段或音乐动脉。

如果从所谓“戏剧性”或“矛盾冲突”的角度看《张富清》,因全剧内容都是对张富清数十年间克己奉公、无私之举和一心为民的模范事迹所作的“并列性陈述”(这就有些中国古人所谓的“行状”性质)。作为戏剧的一种,歌剧中的人物也都有喜乐哀怒之情、抉择取舍之难、观念认识之差、亲疏冷暖之别。而这些,又都是公与私、你与我、去与留、先与后之类的“差异”,而非生杀予夺、你死我活、不共戴天性质的“矛盾”。这就说明,《张富清》的内容具有单一而纯粹的“行状性”“记功性”,其中并无某种基本矛盾的存在、培育、发展过程和激化、碰撞、冲突表现。也就意味着,如果说剧情内容有所矛盾,则其性质是属于“差异性的”并非“对抗性的”;而作品所需的戏剧性发展动力,也将基于“内生的情感”而非“外在的对比”。这就决定了全剧音乐语言的基本性质、基本来源、基本类型和基本写法——它们是朴素、清纯、歌唱而深情的;无须对比性的材料交织、极端性的音响描绘、实验性的技法助阵;主要将通过歌唱的叙述、咏叹的抒情、渐进而深入地揭示张富清纯洁美好的内心世界和平凡崇高的思想境界。为此,全剧音乐才写得调性明确、和声丰满、旋律优美、配器明朗、唱段丰富。

前面说过:歌剧音乐的结构可看作是“多段联曲体”,但具体唱段则因人物的“声种”、音域和出现时的剧情环境不同,故对歌剧唱段而言,一般不要求有(也很难做到)调性的功能性布局或规则性安排。如有例外,则是别出心裁的凤毛麟角者。

剧中第2 曲《忘不了》和第31 曲《你们才是真正的英雄》,是张富清所唱的第一首和最后一首咏叹调。前者表达正值复原转业之际的张富清,在离队之时“忘不了”羊倌战友生死与共的烽火岁月,显示出真诚浓烈的军人情结。后者则是耄耋之年、病愈之后、始终以老兵自誉的张富清,仍然“忘不了”英勇牺牲的烈士战友,自云“无功劳可表”,而“你们才是真正的英雄”,“老兵张富清向你们致敬”!这两首咏叹调,虽是远距离的首尾呼应,却共同揭示出张富清不忘初心的崇高品质和永为战士的老兵精神。二者的音乐并非再现关系,但其情绪、性格、气质、音调、旋法和句法等,却有极大的相似性、相应性、相关性。仅从形式因素上看,两首咏叹调都以D 大调(A 徵调式)为主调(可看作是张富清的主调),音域都为d1—b2(张富清的唱段,大都在这个音域之内),结束时的音调都用了la—sol(b2—a2)的进行,各自的最高音,也都在b2上。这就像第1曲和第33 曲的关系,即“前奏曲与主题歌=后奏曲与主题歌”,二者都以♭B—D 为主要调性(♭B,是最能象征军队的乐器——小号的基本调),都使用“乐队+合唱”的音乐体裁,从而形成全剧以器乐为主的、外层的显性“镶边式”框架;而同样以D 调为主调的“第2 曲=第31 曲”,这种关系,又形成以了全剧以咏叹调为主的、内层隐秀“镶边式”支撑。全剧音乐在结构布局方面的有机性特点,便进一步体现出来。

第11 曲《永生的痛》,是真切表达张富清惊闻母亲在老家去世时的悲痛之情,深情感慨因“走不脱,事好忙”而不曾前往尽孝、不曾接母亲到来凤、不能前往送葬的遗憾之心,无限怀念母亲生养之恩和教育之重的一首咏叹调。实际上,第11 曲中含有孙玉兰和张富清的宣叙调,以及张富清咏叹调的第一和第二段三个部分,其中来自全剧主导动机的小三度音调及其装饰和转位,成为构成第11 曲的主要因素。第11 曲所含三部分的调性,依次为三个大调,这种连续小三度上行调性步伐,“隐秀”地呼应了《直嘎多里嘎多》中la—do—♭mi的减三度音调,也是全剧各个唱段中调性变化最多的一段,离开主调最远的一段。其中的G 大调,是《张富清》之主调D 调的下属调,大调则是序曲、尾声、主题歌及其隐喻“军队”“老兵”等重要意象的调。这样看来,第11 曲的内容侧重和调性安排,可以把全剧内容分成张母去世之前和之后的两大“隐秀”部分,再以第11 曲为界,则两大部分所含唱段分别有11 曲和22 曲,二者相比,则有“11:22=1:2”,若把这种“隐秀”的比例关系,与耄耋之年的张富清在30 岁之前和之后,即在陕西(30年左右)和在鄂西(60 年左右)的岁月相比,也能大致相仿。斯亦奇矣!

第6 曲《葵花花》,是全剧音乐中非常优美出彩而质朴动人的一首谣唱曲,也算是张妻玉兰的主题歌。因它在全剧中出现了三次(第6、7、27 曲,就像著名的《苏尔维格之歌》在《培尔·金特》中多次出现一样,成为全剧内容的一个重要象征),且都出现在A 调(E 徵)上。从调性布局及其权重关系上看,如果D 调(A 徵)是全剧的“主调”即张富清之调;A 调(E 徵)则是上五度关系的“属调”,即孙玉兰之调;加上第11 曲上四度关系的“下属调”G 调(D 徵)及其在第19 曲《为啥来修路》中再次使用,便有如下全剧唱段调性形成的“隐秀”结构:

人人都说歌剧难!确实,歌剧选材难、写作难、演出难、接受难、推广更难;评论难、分析难、研究亦难。诸多之难,在中国尤难,“难于上青天”!令人惊讶的是,近些年来,我们的音乐生活中竟然意想不到地出现了蓬勃向前的“歌剧热”:各地竞相推致,新作层出不穷,国家巨资扶持,条件优越空前。一人一地一部门,至是若仍“不歌剧、未歌剧、无歌剧”,则不啻落伍,以至无望,乃至无能!对此,当属好而不免其忧者,亦属忧而不病其好者!

作为歌剧的关注者、敬畏者和自知之明者,笔者很为湖北省音乐家协会的常务副主席、笔者的同事和校友、著名作曲家方石同志感到骄傲和自豪。钦佩他以真诚的用心、真实的情感、真切的语言、真心的劳动,为《张富清》全剧作曲,且试演公演均好!这固有湖北作家文新国同志的剧本创作之功,也有中国歌剧舞剧院导、演、职员的倾力奉献之巨。而尤值一提的是方石的音乐创作过程:他力求从剧情内容出发,从目标追求出发,从效果保障出发,从接受推广出发,深入思考,反复斟酌,有意识、有针对、有倾向、有选择地采用调性音乐语言、民歌音乐素材、地方音乐风格、旋律为主的写法,把歌剧音乐,尤其是人物唱段和旋律声部的可唱性、可听性、可理解性、可致远性,作为创作重点和追求目标,是一种难能可贵的价值取向。或者说,像方石那样把创作的主要精力都用来锤炼人物唱段、推敲旋律声部、追求横向效果,这种态度和能力,不是谁都欲求得到、仿照得来的!

当然,全剧音乐如果能在不影响现有风格和表现力的基础上,再适当增加一些时代性的语言和技法,譬如,和声紧张度的调度与色彩度的调配,间奏曲的交响化提升与乐队织体的主题化处理等,或许更有21 世纪歌剧的意义。

从音乐分析的角度讲,笔者接触中国新歌剧作品不多,有机会聆听方石同志的《张富清》,颇有进补之益,但毕竟时间短,经验少,面对一部完整歌剧,难免力有不逮。听之,感之,思之,记之。如此而已。