受众需求结构视角下的文物知识传播研究

邱伟光 卢章平,2

(1江苏大学科技信息研究所 2江苏大学图书馆 镇江 212013)

一、研究背景

文物指人类历史发展过程中遗留下来的遗迹,如建筑、碑刻、工具、武器、生活器皿和各种艺术品[1]。文物知识则是指蕴含在文物之中的综合性知识,依托文物资源,产生于文物的挖掘、整理、研究和利用等过程中形成的存储在各类介质上描述文物实体以及和特定环境相关联的各种信息[2],包括依据文物所处的社会背景人为解读出其蕴含的价值信息以及文物的外表特征等信息。文物的时代性与社会价值支撑文物知识应用于文化教育、科研工作、艺术创作等环境,服务于中华优秀传统文化的传承。基于文物特性,一些具有高度学术性的文物知识面向馆藏与专业研究,在知识传播过程中不易被非专业受众所接受,相反,能够以普适性语言表达的文物知识则成为了面向受众的文物知识传播的主要内容,随着网民规模的不断扩大[3],信息交互的场景愈加丰富,文物知识传播效果存在着更具有针对性的检验环境,传播方博物馆人员凭借其文物知识的专业性能够丰富全面地塑造文物形象,但在以专家学者为本位传递文物知识时,仅凭博物馆人员的专业性描述容易忽视受众的不同需求,从而影响受众态度,导致文物知识传播效果的下降。文物知识传播效果的产生源自外部信息作用于具体的受众身上,引起受众认知、情感、行为的变化[4],受众利用主观能动性寻求三个变化的原因是基于某种特定的需求[5],据此本研究通过访谈搭建受众需求结构,并探讨文物知识传播的具体策略。

二、受众需求结构搭建

(一)需求类型与受众分割

本研究在不同年龄段的人群中选择18 位受众进行面对面半结构化访谈,将访谈结果结合扎根理论方法进行编码,最终得到三个主范畴需求类型,分别是自我效能提升需求、传播渠道需求以及描述维度需求。

自我效能提升需求即以提升个人综合文化素质为最终目标的需求;传播渠道需求即对传播媒介与传播方式的主观选择需求;描述维度需求即受众寻求意义的需求,要求文物所包含的综合性知识维度能够满足受众需求。基于受众分割理论,本文针对受众群体进行受众分割,将受众分割为青年受众、成年受众、孩童与老年受众三个群体,并针对三个受众群体,具象化受众需求结构。

(二)青年受众需求结构

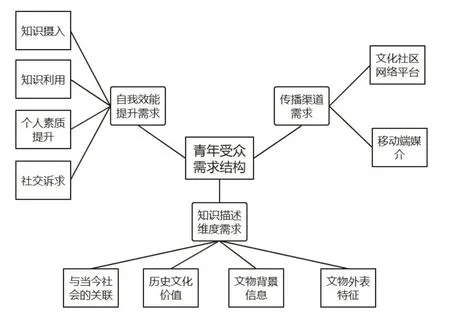

有效的传播计划包含了大众传播与人际传播的结合[6]。受众寻求自我效能提升的根源在于当前年龄段面临的社会环境要求,并在使用与满足心理驱动下提升个人素质。如图1所示,青年受众群体以自我爱国主义教育或个人兴趣为潜在目的主动寻求文物知识摄入,这种寻求行为会使青年受众涌现社交诉求,在青年受众群体间进行文物知识再传播,并且通过首次寻求行为,青年受众极可能潜移默化地提取、组织更为优质的文物知识资源,在社交网络中影响文物知识再传播。在传播渠道需求方面,青年受众更加喜爱利用文化社区平台来满足个人学习、娱乐需求,传播渠道需求保障文物知识能够通过不同的渠道传播至受众,例如B站、微博的用户群体多为青年受众,针对青年受众的文物知识传播就有了更多的媒介选择。青年受众的描述维度需求来源于文化自信,通过历史文化价值描述增强民族自豪感。另外,青年受众由于普遍受教育程度较高,对古时历代文物所代表的朝代历史具有偏好,包括文物外表特征蕴含的社会意义与文物背景信息描述。

图1:青年受众需求结构

(三)成年受众需求结构

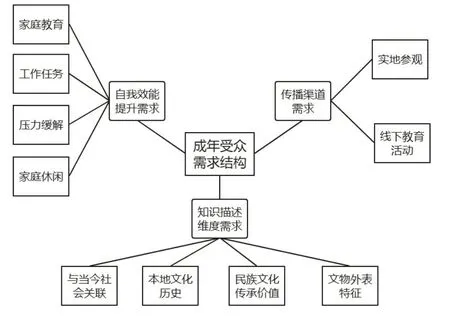

由于受众所处的工作特点和生活学习需要,受众对知识描述需求有不同的侧重点[7],如图2 所示,成年受众群体在科研、工作环境中期望利用文物知识来提高科研成果或工作报告的权威性,从而进行精准的文物知识检索与获取以获得符合期望的文物知识;在以家庭为单位的教育环境中,成年受众往往需要利用文物所表达的价值观与家庭成员产生交互,包括教育行为以及休闲娱乐行为。在传播渠道需求方面,成年受众需求结构伴随着年龄的增长而呈现不同的特点,相较于移动端媒介,实地参观游览是成年受众接受文物知识的主要渠道选择,并且更偏向通过官方举办的线下教育活动的方式满足家庭休闲需求。描述维度需求来自于受众基于已有认知的探索,成年受众对家乡文物所代表的本土文化具有认同感,在民族文化价值传承的基础上,更为关注文物历史与当今社会风俗习惯的关联信息。

图2:成年受众需求结构

(四)孩童与老年受众需求结构

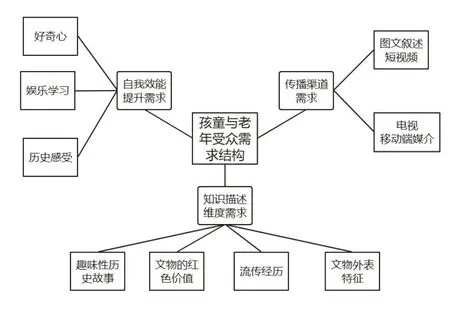

如图3所示,孩童受众群体自我效能提升需求在于趣味性与好奇心,但孩童在文化传承方面缺乏一定的自我寻求能力,需要被动接受感兴趣的文物知识来满足娱乐学习需求。受选择性记忆影响[8],老年受众群体注重历史感受需求,期望将个人经历与近代文物历史背景相结合,从而减少孤独感。“知沟”理论认为应选择适合受众的媒介进行传播[9]。老年受众群体偏好通过图文叙述的方式接受文物知识,相对于文本叙述,直观感强的短视频更能影响孩童受众对于文物知识的接受度。受众产生描述维度需求的主要原因在于文物在每个时间阶段所代表的价值意义不同,文物蕴含的价值意义能够塑造不同认知受众的主观内心体验,老年受众群体对革命文物所代表的红色价值具有特殊情感。外表特征描述带给孩童受众对文物的第一印象,同时机械地描述文物知识极易导致孩童受众对文物知识失去兴趣,因此需要趣味性强的历史故事描述,其中文物流传经历描述对孩童认知的影响较为显著。

图3:孩童与老年受众需求结构

三、关于提升文物知识传播效果的建议

本文针对博物馆人关于如何提高文物知识传播效果提出了以下建议。

(一)划分受众群体,立足受众偏好

在文物知识传播过程中,通过受众群体分割的方式帮助受众实现期望的社会目标,了解不同年龄段的个人自我效能提升目标,能够帮助博物馆人预测其群体行为偏好,从而依据不同群体的共享偏好制定文物知识传播策略。博物馆人可以将文物历史作为主题,组织以家庭为单位的线上或线下的教育活动;另外可以将文物知识进行分类标识,发放问卷来调研受众喜好,探求受众感兴趣的文物知识,再依据馆内人流量年龄段比划分受众群体,在结束游览时发挥文旅优势,借助旅游契机收集受众对文物知识的偏好,从而了解受众的主观情感体验;还可以利用技术手段记录受众在某件文物前停留的时间长短,据此比较文物的展示特点,立足不同年龄段受众的反馈信息选择受众更感兴趣的文物知识进行传播内容补充,进而制定针对不同年龄受众群体的传播策略。

(二)官方引导与民间自媒体协同传播

在传播路径上,通过调研得知受众接受文物知识主要通过网络学习和实地参观两种媒介渠道,由于民间自媒体传播推广以盈利为主要目标,通过拥有受众基础的网络平台渠道以丰富有趣的视频解说方式来吸引受众,据此博物馆人可以从线上的博物馆文物展示平台与线下的讲解员解说两个方面入手。在官方展示方面,将具有传播影响力的自媒体解说方式融入到官方的文物展示中,在馆内讲解员方面,组织以网络自媒体解说方式为主题的培训学习,提升馆内讲解员的讲解效果。

在媒介选择上,可以选择具有受众基础的文化社区设立官方账号,或开发小程序或APP,通过主动向受众推荐,结合自身在文物知识专业领域的权威性,在吸引受众的同时引导民间自媒体形成正确的个人主观意向,实现官方引导与民间自媒体传播的协同。

(三)图档博联合与技术利用,呈现知识描述多维化

数字化技术的发展使文物拥有了场景式、交互式以及动感化的陈列方式,更多的背景信息得以展现。在这一前提下,博物馆人可以凭借考古工作与本地市的图书馆、档案馆联合,与后者所具备的古籍文献进行跨机构协同合作的交叉研究,发掘例如文物用途等多维度的知识,而后将古籍文献中的学术化描述加以修饰,去除机械化陈述,进一步通过关联来自图书馆、档案馆和博物馆的相关数据,建立专题数据库,提供一站式检索服务;在此基础上还可以利用VR/AR 等技术让受众体验多维文物知识的内部关系,还原文物知识的历史场景,呈现多维化的文物知识描述,提升受众对于文物知识的接受度。■