长江经济带“三生”空间时空格局演变分析

■梁 甜 杨 霏 罗胤晨 文传浩

一、引言

长江经济带既是我国经济密度最大的流域经济地带,也是我国生态文明建设的先行示范带。推动长江经济带发展是党中央做出的重大决策,是关系国家发展全局的重大战略,对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义[1]。然而,由于过去的无序利用和过度开发,长江经济带生态环境恶化,生态功能一度不堪重负,“生产—生活—生态”空间结构比例也曾严重失衡。2016年以来,习近平总书记连续前往长江上、中、下游调研,三次主持召开专题座谈会,深刻阐释长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的辩证关系和战略考量,并就新形势下加强我国生态文明建设,明确指出要走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路[2]。“十四五”规划和2035年远景目标纲要也明确提出要逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局。基于此,本文以长江经济带为典型研究区,研究其“三生”空间的时空格局演变,以期为长江经济带国土空间优化和生态文明建设提供决策参考。

二、文献综述

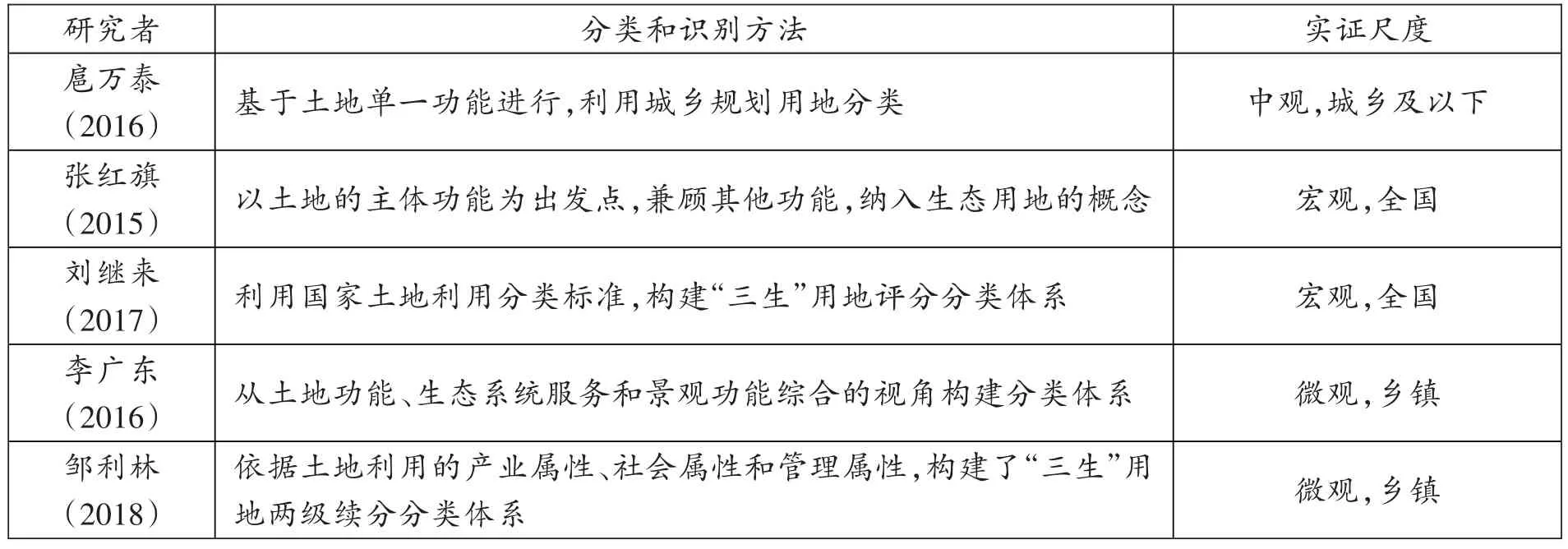

作为生态文明建设理念下国土空间规划最直接、最重要的目标载体,“三生”空间的相关理论研究和地方实践已成为学术研究前沿和国土空间规划亟须解决的问题。当前研究者在“三生”空间内涵定义、识别和分类方法、空间优化发展等方面进行了探索研究,为本文开展相关研究奠定了坚实的理论基础、方法指导和实践经验。一是对“三生”空间内涵定义的研究,主要有“空间功能论”“空间用地论”“空间实践论”,如黄金川、黄安等认为,以某一功能主导的空间可以确定为这一类型空间,以空间所承载或表现出的某种特定功能为依据来界定“三生空间”的内涵[3-4];朱媛媛、扈万泰等认为“三生”空间可以用不同用地性质来界定,这样具有很强的可操作性,有利于实践中的空间识别操作[5-6];刘燕以实践活动为依据界定“三生”空间,将空间理解为人类实践活动的场所和结果,如“生产空间是劳动活动的空间存在形式”,是“生产什么,如何生产的空间场域和空间结果”[7]。二是对“三生”空间识别和分类方法研究,从土地利用角度目前有几种具有代表性的识别和分类体系(表1):扈万泰等基于不同土地的单一功能,以城乡规划用地分类为基础,分别从城乡全域、城镇区域、乡村区域探讨了不同空间区域视角下的生产、生活、生态空间的对象内容,建立了不同空间区域视角下的“三生”空间分类体系[8];张红旗等将生态用地的概念融入土地的主体功能,构建了“三生”用地分类体系[9];刘继来等辩证分析了土地利用功能与类型的关系,结合国家土地利用分类标准,构建了“三生”用地评分分类体系,该分类方法在一定程度上反映了“三生”空间本质上是人地关系地域系统演进和分异的结果[10];李广东等从土地功能、生态系统服务和景观功能综合的视角构建城市生态—生产—生活空间功能分类体系,并以生态系统服务价值评估为基础系统整合空间功能价值量核算函数群[11];邹利林等以土地利用的产业、社会和管理属性为依据,将县域土地划分为17个类型,提出了“三生”用地的数量和组合结构[12]。三是对“三生”空间优化发展研究,理论基础主要有区域可持续发展理论、人地系统耦合理论、系统科学理论、空间均衡理论和共同体理论等,着眼点主要是基于国土空间利用质量的优化[13-15],基于适宜性评价和承载力的优化[16-17],基于比较优势的优化[18-19]。

表1 “三生”空间分类和识别方法的相关研究

经梳理发现,“三生”空间识别和分类方法是研究“三生”空间的关键,其判别标准具有一定的尺度依赖性,微、宏观研究适用不同的体系。目前研究尺度偏重于全国、城域或县域、乡镇单元,较少关注特殊尺度或特殊地理单元的空间分析。本研究以长江经济带为研究区,属中观尺度,时间维度横跨2000—2020年,利用地理信息技术以及标准差椭圆等方法,探讨长江经济带“三生”空间的格局演化特征。

三、研究区概况

长江经济带西起云南,东至上海,横跨11个省市,总面积205.23万km²,占我国国土面积的21.4%(图1)。长江经济带是横跨我国东中西三大地理板块的核心流域地区,是中央重点实施的“三大战略”区域之一,也是我国生态文明建设的示范带。根据《中国统计年鉴2021》数据,2020年,长江经济带常住人口达6.06亿人,占全国人口总数的42.98%,GDP为471579.6亿元,占全国GDP总量的46.42%。长江经济带土地利用类型多样,以耕地、林地、草地为主。

图1 长江经济带区位图

四、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文所使用的土地利用数据分辨率为1km×1km的栅格数据,来源于中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/),其他社会经济数据来源于国家统计局(http://www.stats.gov.cn/)。

(二)研究方法

标准差椭圆(Standard Deviational Ellipse,SDE)最早由Lefever提出[20],现被广泛应用于自然、社会、经济领域空间发展格局研究。该方法是分析要素空间运动方向的一种分析方法,可识别研究区域地理要素中心位置变化及迁移趋势,通过对比同一要素前后年份的几何中心坐标,长、短轴,方位角,椭圆面积以及扁率变化情况,可以解释长江经济带“三生”空间分布的中心性、方向性、展布性、空间集聚性等特征。

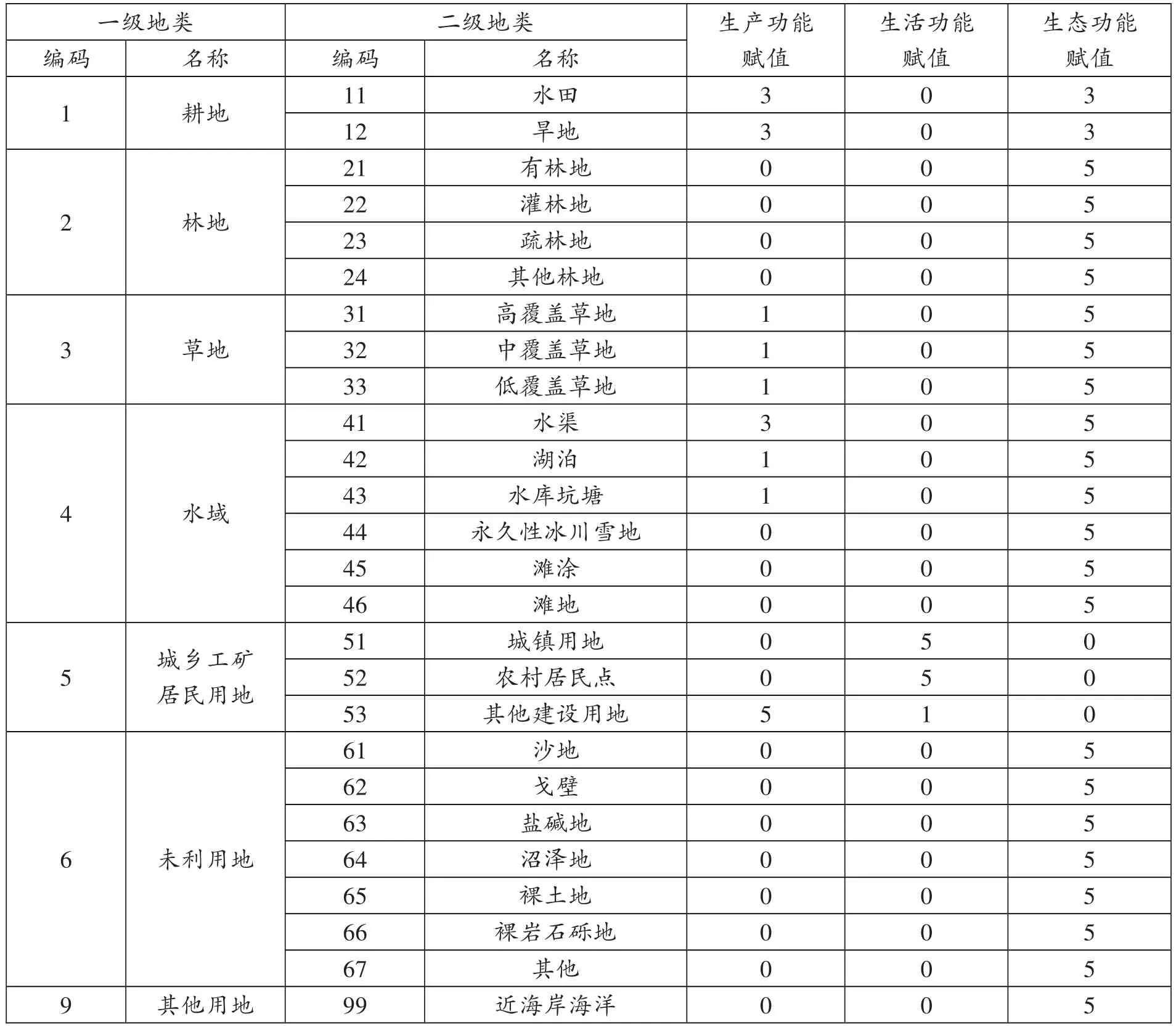

(三)“三生”空间识别评价体系

“三生”空间分为生产空间、生态空间和生活空间,合理地构建“三生”空间识别评价体系是分析“三生”空间时空格局的前提。由于目前暂无统一的识别和评价标准体系,研究者根据自己的研究区域和内容,会构建不同的识别和评价体系。本文以土地利用功能为出发点,依据不同土地类型对应的“三生”功能的强弱,从而划分“三生”空间的格局,主要参考刘继来等建立的分类系统和国家土地利用分类方法,将研究区土地利用类型分为7个一级类和26个二级类[21]。其中7个一级类分别为耕地、林地、草地、水域、城乡工矿居民用地、未利用地和其他用地,并按对应地类的“三生”功能分进行赋值。若某地类生态功能占主导,则生态功能赋值为最高分5分,相反赋值最低分0分,以主导功能作为识别空间类型的依据。基于土地利用类型的“三生”空间识别体系如表2所示。

表2 基于“三生”空间的长江经济带土地利用分类赋值表

再利用ArcGIS的重分类空间分析方法,将原始1km分辨率栅格影像按表2的标准进行重分类赋值,以长江经济带十一省市为研究区,制作1km×1km矢量格网作为识别单元。通过分区统计每个格网中的“三生”功能分值,并采取样方比例法识别长江经济带“三生”空间。“三生”空间功能分值格局图根据数据自身特点,采用“自然断点法”调整节点值后划分三个层级。

五、结果分析

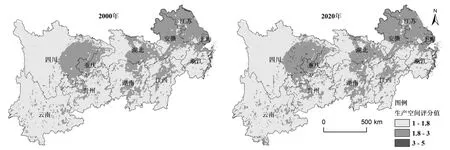

(一)生产空间分布格局

生产空间是创造物质资料的根本力量,是“三生”空间发展的关键环节[22]。从2000—2020年长江经济带生产空间格局图来看(图2),长江经济带生产空间主要分布在下游地区、中游地区北部和上游地区东北部,这与这些地区发展程度较高、粮食生产较多基本一致。上游地区生产空间主要集中在重庆市中西部地区以及成都平原周围地区,弱生产空间主要分布在四川省西部、云南省和贵州省大部分地区;中游地区生产空间主要分布在湖北省中东部、湖南省洞庭湖地区,即江汉平原地区,以及江西省鄱阳湖地区;下游地区是长江经济带生产空间分布最为广泛的地区,其生产空间主要分布在上海市和江苏省大部分地区、安徽省北部和浙江省东北部地区。

图2 2000—2020年长江经济带生产空间格局图

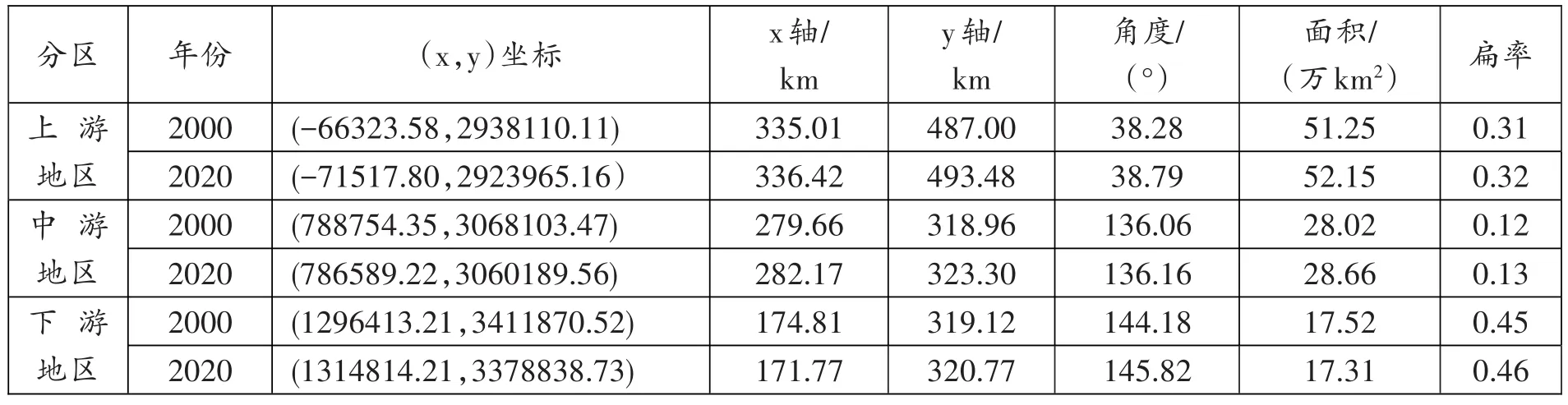

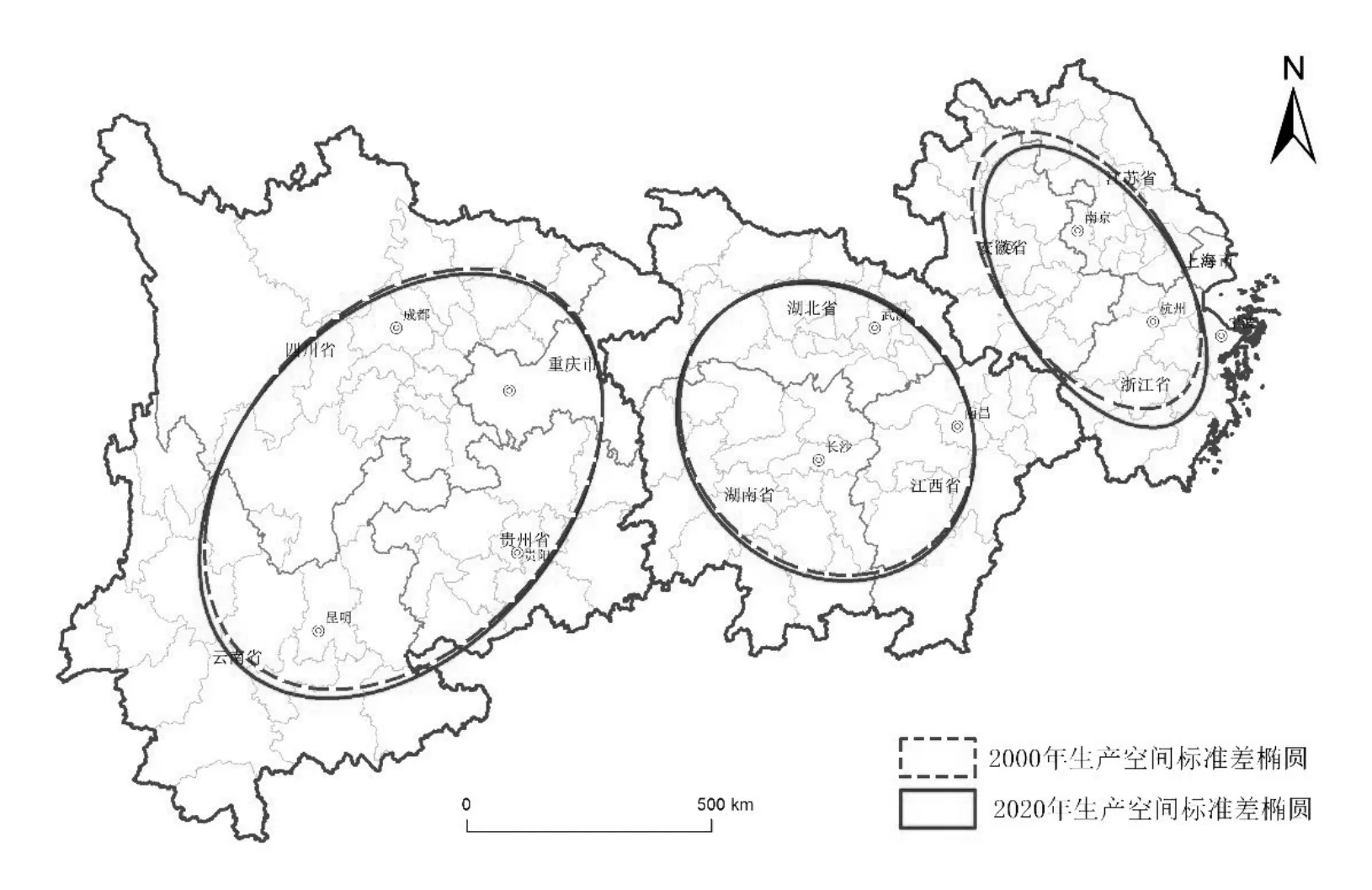

通过分析2000—2020年长江经济带生产空间的标准差椭圆(表3和图3)可知,总体来看,生产空间分布格局上游地区呈东北—西南走向,中游地区无明显走向分布,离散程度较大,下游地区呈西北—东南走向,而且扁率最大,生产空间的集聚明显。从具体数据上分析,长江经济带上游地区椭圆面积由2000年51.25万km²扩大至2020年52.15万km²;中游地区椭圆面积由2000年28.02万km²扩大至2020年28.66万km²;下游地区椭圆面积由2000年17.52万km²缩减至2020年17.31万km²,面积变化不大,但生产空间重心向东南浙江省移动。数据上的变化也表明近年来我国加快推动生产空间集约高效,促进生产力的内涵式高质量发展颇具成效,即以较少生产空间对生态空间的挤压和侵占,仍能满足不断增长的人口对物质资料的需求。

表3 2000—2020年长江经济带生产空间SDE表

图3 2000—2020年长江经济带生产空间标准差椭圆

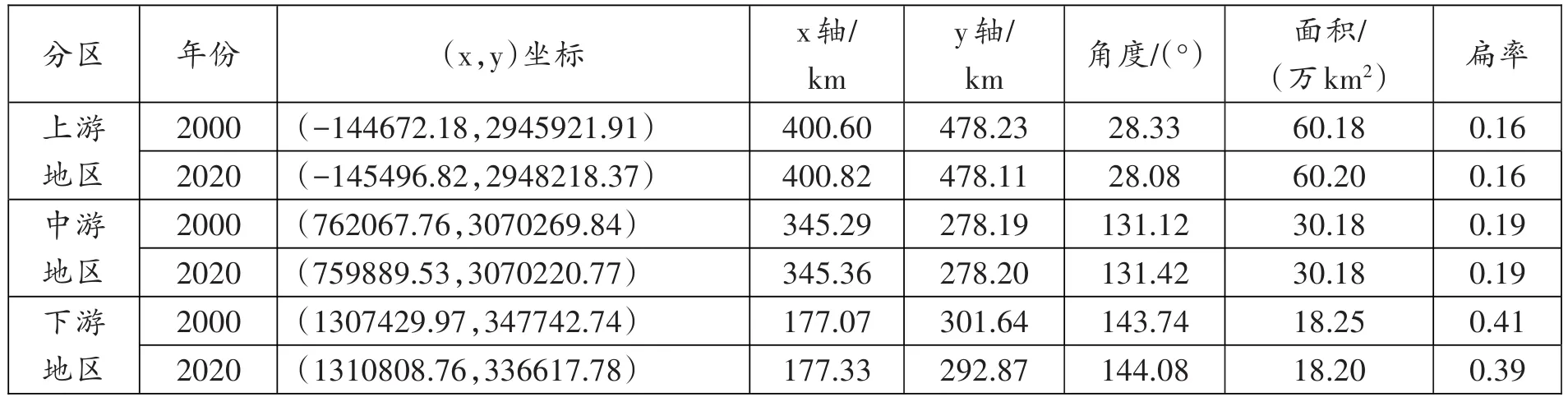

(二)生活空间分布格局

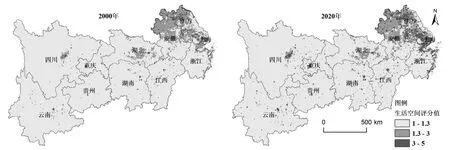

生活空间是人们吃穿住用行以及日常交往的空间存在形式,是连接生产空间和生态空间的桥梁,是协调“三生”空间和谐发展的重要纽带。从2000—2020年长江经济带生活空间格局图来看(图4),长江经济带生活空间范围下游地区>中游地区>上游地区,其变动大多以原有生活空间为核心,向其周边辐射发展。上游地区以成渝为核心,并在其毗邻地区不断新增生活空间;中游地区以湘、鄂、赣各自省会为核心向外延伸,但毗邻地区未见明显生活空间集聚现象;下游地区的生活空间集聚明显要强很多,在长三角城市群呈现高密度集聚,并且集聚效应在不断增强。

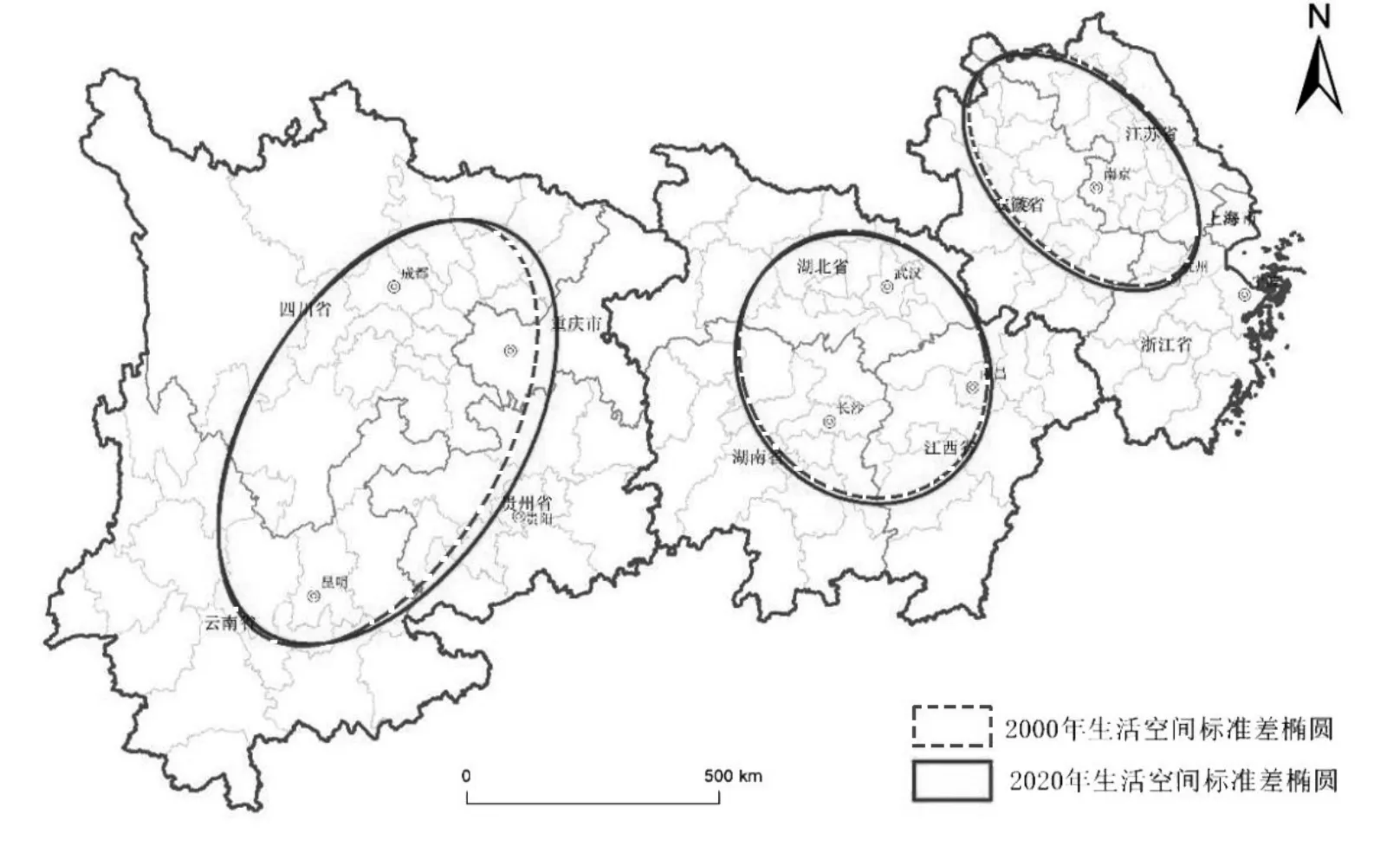

图4 2000—2020年长江经济带生活空间格局变动图

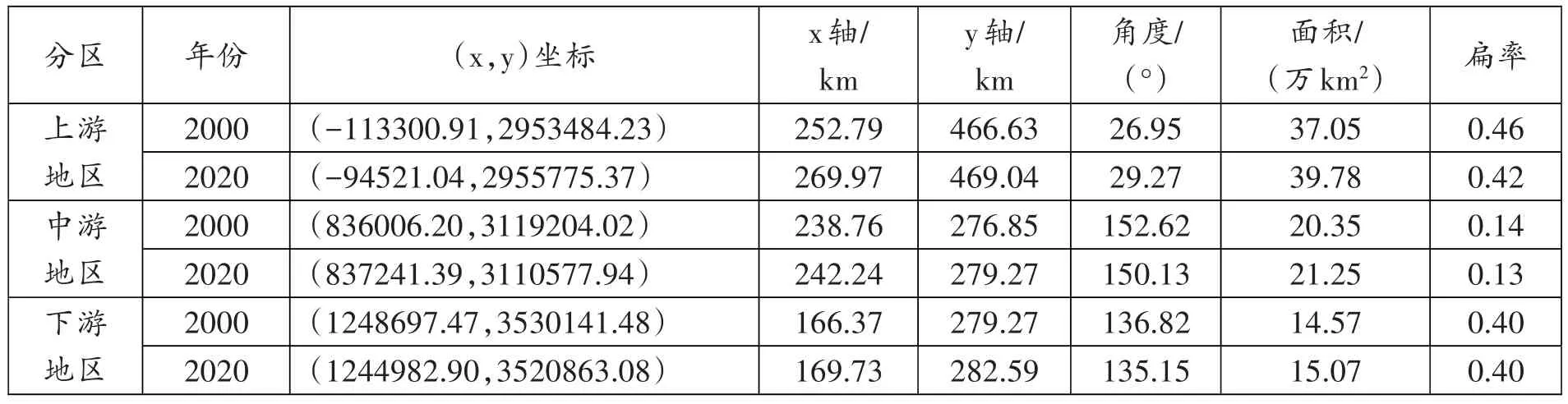

通过分析2000—2020年长江经济带生活空间的标准差椭圆表可知(表4),上中下游地区2000—2020年椭圆面积分别增加2.73万km²、0.9万km²、0.5万km²,上游地区增加明显。为进一步分析其变动,从标准差椭圆图形(图5)可以清晰地看出,上游地区椭圆的变动幅度和变动方向,明显在向重庆和贵州方向转移,且整个扁率最大,生活空间集聚明显;中游地区生活空间略有变动,但是变动幅度不大;下游地区生活空间重心明显偏北,江苏省生活空间拉动力强劲。长江经济带生活空间扩张主要是城镇化带来的建设用地扩张所致,根据本文数据源分类统计可知,长江经济带城乡工矿居民用地从2000年的4.71万km²增加至2020年的8.3万km²,土地利用动态度为3.81%,其中上中下游土地利用动态度分别为8%、3.98%、2.91%。由此可见,下游地区生活空间总量大但扩张慢,中游和上游地区由于中部崛起和西部大开发政策影响,其扩张速度明显快于下游地区。

表4 2000—2020年长江经济带生活空间SDE表

图5 2000—2020年长江经济带生活空间标准差椭圆

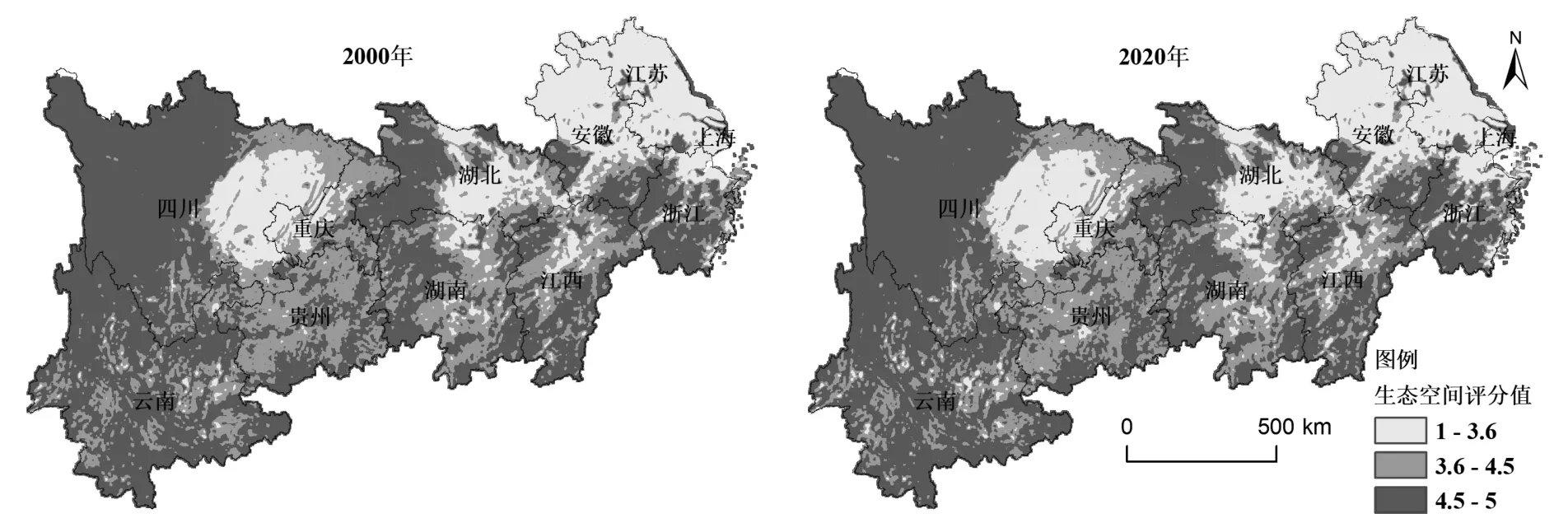

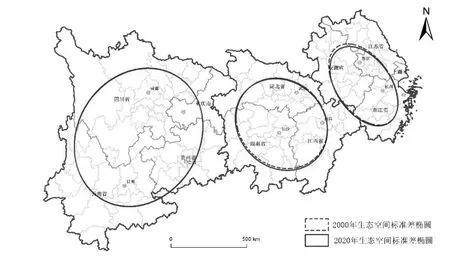

(三)生态空间分布格局

生态空间为生产空间、生活空间提供生态前提,并规定生产空间、生活空间的发展方向,是“三生”空间协调发展的先决条件。从2000—2020年长江经济带生态空间格局图来看(图6),长江经济带生态空间主要分布在上游和中游地区,下游地区生态空间分布较少。上游地区的生态空间集中在川西地区、云南省中北部,弱生态空间则分布在成都平原和重庆市中西部地区;中游地区的生态空间主要分布在湘鄂西部山区,弱生态空间主要分布在湖北省中东部、湖南省东北部、江西省中部鄱阳湖地区;下游地区的生态空间主要分布在安徽省南部、浙江省西南部。

图6 2000—2020年长江经济带生态空间格局变动图

通过分析2000—2020年长江经济带生态空间的标准差椭圆(表5和图7)可知,整体来看,长江经济带生态空间这20年变化不大,下游地区略有缩减,上游和中游地区基本整体上没有变化;从生态空间标准差椭圆图形可以看出,随着长江经济带从上游到下游的海拔递减,生态空间的标准差椭圆的扁率依次递增,表明其生态空间的集聚性是逐步增强的。上游和中游地区的扁率较小,表明生态空间分布集聚小,即生态空间在上游和中游地区分布较平均,无明显方向性。

表5 2000—2020年长江经济带生态空间SDE表

图7 2000—2020年长江经济带生态空间标准差椭圆

六、研究结论

当前,我国正在努力推动长江经济带高质量发展,谱写生态优先绿色发展新篇章。推进高质量和绿色发展,关键在于构建集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间。本文构建了长江经济带“三生”空间土地利用分类及评价体系,揭示了2000—2020年长江经济带“三生”空间的时空格局演变特征,可得以下主要结论:

一是在生产空间格局上,受耕地影响较大,长江经济带生产空间主要分布在平原地区,即集中分布在长江经济带上游的成都平原,以及长江中下游平原地区。

二是在生活空间格局上,长江经济带生活空间格局差异较大,下游长三角城市群地区生活空间明显大于中游和上游地区;而且分布格局明显以各省会城市为核心、点状式扩张,整体上表现出“大分散、小集聚”的空间特征。

三是在生态空间格局上,长江经济带生态空间主要分布在长江经济带西部地区,以及长江以南地区;整体表现为“西高东低,南高北低”的格局。

四是长江经济带生产空间总体保持平稳,整体略有小幅缩减;生活空间重心在长江经济带上游地区表现为整体向重庆和贵州地区移动;生态空间整体变动趋势较为缓和。

本文采用土地利用多功能评分方法,对长江经济带“三生”空间进行识别分类,其结果能够客观体现长江经济带“三生”空间的分布格局,便于区域主导功能的界定与识别。利用标准差椭圆的空间分析方法能反映长江经济带“三生”空间的时空演变,能清晰对比上中下游各分区各空间的集聚效力,可以为区域未来空间优化布局提供实践指导,以实现区域国土空间有效管控与科学治理。然而,“三生”空间本质上是人地关系地域系统演进和分异的结果,受地区的自然因素、经济因素、政策因素等诸多因素影响。在以土地利用为主导的识别评价体系中,主要考虑的是自然因素的影响。在“三生”空间分析中加入经济和政策因素,以及空间演进的成因、机制与效应问题仍需要进一步开展系统的综合研究。