中国大运河与《清明上河图》

程 霏

中国大运河的修建与分布

中国大运河的修建主要是在春秋、隋唐至元明清时期,是世界上规模最大、历时时间最长的运河。公元前486年,“城邗,沟通江淮”(《左传·哀公九年》),吴王夫差在长江和淮水之间开凿一条连接的河段。在其后的2500 多年中,运河根据政治和经济的发展变化被不断地调整、完善,以满足国家运输的需要。

中国大运河包括隋唐大运河、京杭大运河和浙东大运河三部分,是由人工河道和自然江河湖泊共同组成的,全长3000 多公里,可分为十大河段:通惠河段、北运河段、南运河段、会通河段、中河段、淮扬河段(里运河)、江南运河段、浙东运河段、卫河段(永济渠的一部分)、通济渠段(汴河)。其中,隋唐大运河与京杭大运河都是从北京至杭州,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,有些区段是重叠的,但有些有明显的区别。隋唐大运河始建于公元605年,从隋朝始兴,到唐宋鼎盛,在南宋以后逐渐衰败。隋唐大运河以洛阳为中心,呈现“之”字形,流经北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江8 个省、直辖市;京杭大运河于元朝修建,到明清时被清理疏通,至今仍有部分通航。京杭大运河以北京为中心,裁弯取直,大体呈南北直线走向,流经北京、天津、河北、山东、江苏、浙江6 个省、直辖市。浙东大运河与前两者的区域并不相关,位于浙江省境内,从杭州至宁波,是相对独立的区段。

中国大运河示意图[3]

《清明上河图》中的运河及其三个重要版本

《清明上河图》是中国十大传世名画之一,其价值在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。《清明上河图》是一幅长卷式的北宋风俗画,为北宋后期画家张择端仅见的存世精品,采用散点透视构图的画法,艺术性地描绘了中国12 世纪北宋都城东京(又称为汴京,今河南省开封市)的城市面貌,画面为清明时节汴河两岸的百姓生活状况,是当时汴京繁荣的见证。张择端将繁杂的运河、桥梁、城楼、房屋、人物、动物等纳入统一而富于变化的画面中,构图疏密有致,注重节奏感和韵律变化,笔墨章法都很巧妙。

《清明上河图》代表了中国古代风俗画的最高成就,具有极高的历史价值和艺术价值,且具有非常旺盛的生命力,对后世影响深远。历朝历代的摹本、仿本层出不穷,难以计数,在世界艺术史上也极为罕见。“《清明上河图》的数量非常惊人,……仅藏于全球各大博物馆和其他收藏机构中的已逾百幅,私人藏家手中的更不可胜计。”在这些画中,最为重要和著名的有三个版本,即北宋张择端的真迹、明代仇英的“明本”和清代宫廷画家的“清院本”。它们都是“院体”画法,画面的主体部分都表现了不同时期中国大运河的一部分。但是,张择端以北宋首都汴京及隋唐大运河的汴河段为创作素材,而后两者则以明清苏州的生活及京杭大运河的江南运河段作为创作素材。

北宋张择端及其创作的《清明上河图》有许多令人费解之谜。首先,张择端身世没有史料记载,仅在《清明上河图》卷尾金代监管御府书画的朝臣张著的题跋中有所反映。可以看出,张择端为北宋末年人,字正道,东武(今山东省诸城市)人。他出生于儒家思想比较浓厚的家庭,从小喜欢读书,长大后去汴京求学,希望通过科举进入官方体制,但是没有成功。后来改学界画,擅长画船车、市井、桥路以及人物活动,形成其风俗画的风格。在宋徽宗宣和年间,张择端进入北宋翰林图画院作画,担任翰林待诏。他的作品大都散佚,只有《清明上河图》被保存下来,并被称为“宋本”。其次,《清明上河图》的创作时间既没有明确记载,也没有被收录到宋徽宗时期将宫廷所藏历代著名画家作品目录编撰成画史的《宣和画谱》中,但是史料记载了宋徽宗是这幅画的第一位收藏者,他用瘦金体亲笔为画作题名“清明上河图”并盖有双龙小印(已经缺失),所以该画作通常被认为完成于宣和年间。“宋本”《清明上河图》为绢本,水墨淡设色,纵24.8 厘米、横528.7 厘米,横纵比为21.32,现藏于北京故宫博物院。

明代仇英(约1494—1552),字实父,号十洲,原籍江苏太仓,后移居苏州。仇英早年曾为漆工,之后拜师周臣学画并成为画家,后人把他与沈周、文徵明、唐寅并称为“明四家”。仇英作品题材广泛,擅写人物、山水、车船、楼阁等,尤长仕女图、界画。仇英临摹宋人画作,几乎可以乱真,例如,他临摹的《清明上河图》,则被称为“明本”。其虽为仿品,但融入了自己的想象与创作,描绘了一座令人激动的江南城市——苏州。“明本”《清明上河图》为绢本,工笔青绿重设色,纵30.5 厘米、横987 厘米,纵向比原作稍宽,横向为原作的将近2 倍,横纵比为32.36,比张择端原作显示了更加宽阔的场景,现藏于辽宁省博物馆。

清代雍正年间,和硕宝亲王弘历,也就是后来的乾隆皇帝看到《清明上河图》的仿品,觉得画作有些美中不足,决定再造一幅更完美的《清明上河图》,由陈枚、孙祜、金昆、戴洪、程志道五位宫廷画家共同完成了画作的临摹创新。其中,陈枚在康熙年间供奉内廷,官至内务府员外郎。他在承袭中国传统绘画的基础上,又深受郎世宁等西洋画家的影响,掌握并学习了西洋透视画法;孙祜擅长界画,攻人物、山水画;金昆则“擅人物、花鸟、界画”;戴洪善画山水,亦擅花卉翎毛、松石;程志道善画花卉。乾隆元年(1736),“清院本”《清明上河图》画成,绢本,工笔重设色,纵35.6 厘米、横1152.8厘米,纵向约是原作的1.5 倍,横向为原作的2 倍多,横纵比为32.38,比“宋本”和“明本”表现出更加宽广的景色,画面清晰,色彩艳丽,也表现了清代的苏州风貌,现藏于台北故宫博物院。

隋唐大运河与“宋本”《清明上河图》中的汴河、虹桥

春秋时期的公元前486年,吴王夫差在长江与淮河之间开凿邗沟,是中国大运河的雏形。从先秦到南北朝时期,开凿了大量运河,几乎遍及大半个中国,四通八达的水道为后世开凿隋唐大运河奠定了基础。隋代(581—618)虽然持续时间较短,但是结束了中国魏晋南北朝300 多年的分裂局面,重新建立了统一的国家。北方由于连年战争,经济情况很差,江南的经济状况却持续发展。在大业元年(605),隋炀帝委派官员营建东京(洛阳),并开凿运河水道连接自然河湖,形成了以都城洛阳为航运中心,向北到涿郡、向西到大兴(唐代长安城)、向南到余杭的隋唐大运河,由永济渠、通济渠(汴河)、山阳渎(春秋时期的邗沟)、江南运河四段构成,运河在便利粮食运输的同时,也兼顾了部分灌溉农田的作用。唐代的运河治理基本上沿用前代体系,只作了局部变更调整,唐朝以西安、洛阳为中心,对已在隋代建成的大运河进行了艰苦不懈的疏浚,包括汴渠、山阳渎等,并开凿丹灞水道,这些对隋唐大运河水道的长期治理和维护,使漕运的干流和支流都得以通行流畅,出现了兴旺发达的漕运事业。因此后人有“隋朝开河,唐宋受益”之说。

宋代虽然不是运河的主要修筑年代,但是借助前两朝开凿的隋唐大运河,宋朝开始由以前的内陆中心时代转变为“运河中心”时代。北宋定都汴京,富甲天下,繁荣兴旺达到鼎盛,享有“八荒争凑,万国咸通”的美誉,运河是其中一个重要因素。《旧五代史·晋书·高祖纪》载,天福三年(938)十月庚辰,御札曰:“经年之挽粟飞刍,继日而劳民动众,常烦漕运,不给供须。今汴州水陆要冲,山河形胜,乃万庾千箱之地,是四通八达之郊。爰自按巡,益观宜便,俾升都邑,以利兵民。汴州宜升为东京,置开封府。”宋代在经济上更加仰仗东南地区,十分重视开发运河交通运输。通过整治汴河、江淮运河、江南运河等重要运河河道,把江浙、两淮、荆湖等南方地区与河北、京东、京西及京畿一带等北方地区连接起来。南宋王朝之都杭州,偏安东南一隅,可以说运河即是其生命线,自然是大力疏浚江南运河以保证运输安全。因此,宋代是运河的真正繁荣期。

汴河,又称通济渠、汴水、古汴河,是隋炀帝下令最先开凿的运河区段,建于公元605年。汴河的起点是洛阳西苑,终点是扬子渡口(今江苏省扬州市南扬子桥附近),可分西、中、东三段。西段以东都洛阳为起点,以洛水及其支流谷水为水源,在原有渠道阳渠和自然水道洛水的基础上扩展而成,到洛口(今河南省巩义市河洛镇)与黄河会合。中段以洛口为起点,利用黄河水道,至板渚(今河南省荥阳市西)。东段以板渚为起点,引黄河水作水源,向东到汴京(今河南省开封市)。这一段原是汉魏汴渠,隋代对其进行修整拓宽;从汴京开始向东南,与汴渠分流,经宋城(今河南省商丘市南)、永城、夏丘(今安徽省宿州市泗县)等地,到盱眙注入淮水,此段由自然水道拓展而成。汴河成为沟通黄河、淮河和长江的干道,对南粮北运有重大意义。汴河历经隋、唐、五代、宋、金五个时期,通航了600 多年,在宋代起到了重要的运输作用。

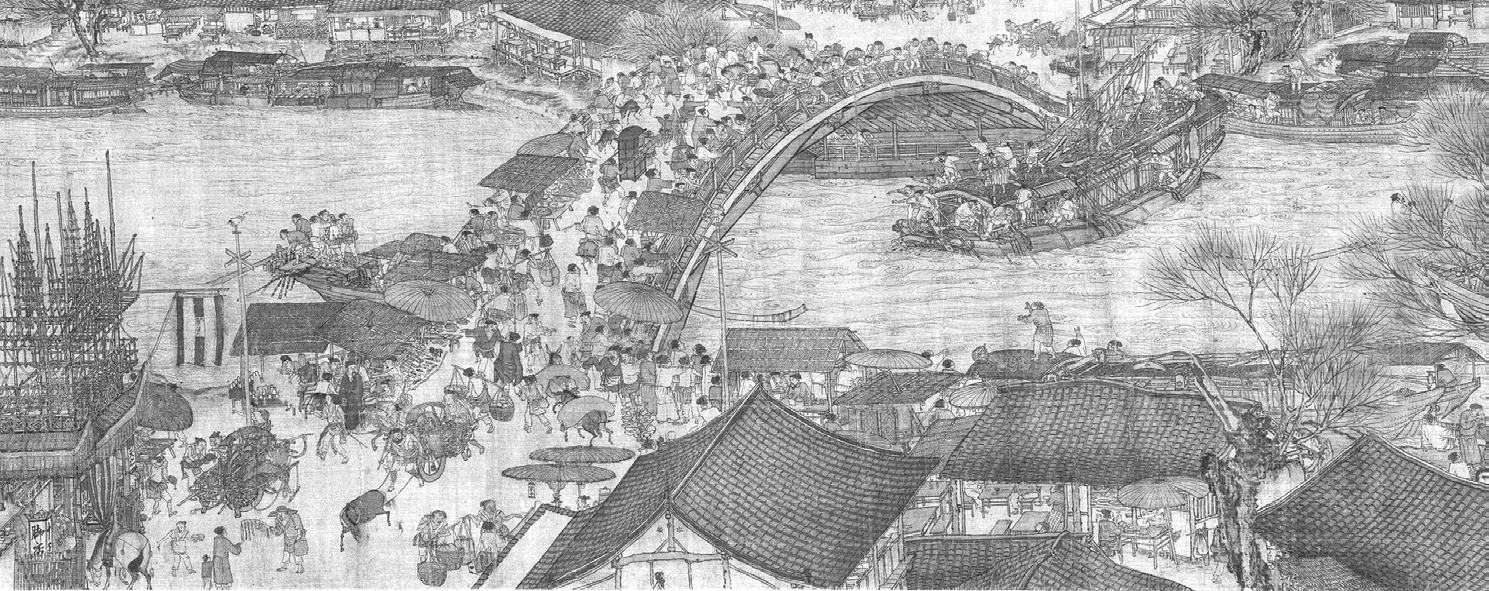

“宋本”《清明上河图》中的汴河作为画面主体,约占画作的三分之一。全画分为三个段落:首段以清明时节汴京郊野风光拉开序幕;后段以高大的城楼为中心,描绘了热闹的京城街景;主体则是城外汴河及两岸的景致。画面中部的主体,重点描绘了漕运、码头、船家等运河运输的景色,粮船云集,船只来往,画面的中央是横跨汴河上的一座规模宏大的贯木拱桥——虹桥,桥下正准备通过的大船吸引了周围人们的注意,桥头两岸的店铺鳞次栉比,人物活动丰富,充分表现了汴河在当时的重要意义和汴京的繁荣。

“宋本”《清明上河图》像其他重要的画作一样,都有着坎坷的经历。最早是由北宋宫廷收藏,在靖康之难后便流入民间;元代时画作再度进宫,至正年间又被调包流落民间;明朝落入宰相严嵩、严世番父子手上,等其倒台,则被纳入明代宫廷收藏;后来,太监冯保将其偷出,在画上加了题跋,之后真本又不知去向;到了清代,由毕沅、毕泷兄弟收藏,在“清院本”《清明上河图》绘制完成几十年后,嘉庆皇帝通过抄毕氏兄弟的家获得了“宋本”《清明上河图》,这是其第四次进入宫廷,并被列入宫廷保存历代书画编辑目录的《石渠宝笈》之中,于是就在张择端真迹画卷的开头盖上“石渠宝笈”和“宝笈三编”两个印章。清末,溥仪又将《清明上河图》带出宫外,后随其至长春,存于伪满皇宫东院图书楼中。1945年抗战胜利后,《清明上河图》在混乱中再次流散于民间。1948年长春解放后,流散民间的一些珍贵字画被收集存放于东北博物馆(今辽宁省博物馆),时任东北人民政府文化部研究员的杨仁恺发现了有毕泷收藏印鉴的“宋本”《清明上河图》。1953年10月,“宋本”《清明上河图》被从沈阳转运至北京故宫博物院。今天故宫博物院藏本的《清明上河图》又称为“石渠宝笈三编本”,被专家们认定为张择端原作。

“宋本”《清明上河图》与汴河的关联性还在于汴河虹桥,由于画作被宫廷收藏又多次流失、摹本与仿本众多,此桥成为确定“宋本”的重要依据——画面上为最早的贯木拱形态桥梁,而其他版本画面上都为石拱桥。“画中心的汴水虹桥,从总体到细节,从技术和艺术为世界唯一,且当时造成未久。”这一古老又极具特点的贯木拱桥营造技艺已于2009年被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。而在北宋,汴河虹桥最初是什么时候、由什么人来建成的,又是如何推广、演变的,为什么当时中原的桥梁现在仅在福建的东部与北部、浙江的南部留存,这些也成为一个未解之谜。根据历史记载,汴河虹桥的建造经历可能是这样的:首先是魏化基尝试建无脚桥,由于过于费工,所以没有建成。后来一位无名的“牢城废卒”在夏竦的支持下,造成了青州的南阳桥。之后,陈希亮在宿州始建或者仿建飞桥于汴水,以及汾水、泗水、汴水诸河道上,可能再推广到汴京的汴河上。我们可以看到有趣的情况:汴河虹桥这一贯木拱形态桥梁从试建至建成大约在11 世纪的前半叶,张择端可能出生于11 世纪后半叶,而《清明上河图》可能创作于12 世纪前半叶,因此作为一座新技术桥梁被描绘于画面的中央。

“宋本”《清明上河图》 中的虹桥(贯木拱形态桥梁)

“宋本”《清明上河图》中的题诗主要有两种类型,也与汴河有一定关联。一类是在描述中融入运河的相关景观,表达出对宋代汴京繁华景象的感慨,并对繁华的衰落与易碎发出感叹。如张公药的两首七言绝句题诗:“水门东去接隋渠,井邑鱼鳞比不如。老氏从来戒盈满,故知今日变丘墟。”“楚柂吴樯万里船,桥南桥北好风烟。唤回一晌繁华梦,箫鼓楼台若个边。”另一类是阐释张择端对运河等水体的绘画技法,对其画笔神妙的赞叹:如明代李东阳跋文:“图高不满尺,长二丈有奇,人形不能寸,小者才一二分,他物称是。自远而近,自略而详,自郊野以及城市。山则巍然而高,藬然而卑,洼然而空。水则淡然而平,渊然而深,迤然而长引,突然而湍激。树则槎然枯,郁然秀,翘然而高耸,蓊然而莫知其所穷。……”

京杭大运河的江南运河与“明本”“清院本”《清明上河图》

13 世纪晚期,元朝定都北京后,为了使南北相连,不再绕道洛阳,必须开凿运河把粮食从南方运到北方。为此先后开凿了三段河道,把原来以洛阳为中心的隋唐大运河裁弯取直,修筑成以大都为中心、南北向的京杭大运河。元代花了十年时间,先后开挖了济州河和会通河,把天津至江苏清江之间的天然河道和湖泊连接起来,清江以南接邗沟和江南运河,直达杭州。而北京与天津之间,原有运河已废,又新修通惠河。这样总体算下来,新的京杭大运河比之前以洛阳为中心的隋唐大运河缩短了800 多公里。

元世祖忽必烈启用郭守敬作为总设计师,在前人的基础上,并且在主要开凿河臣、中央与地方官员、专家、民众的共同努力下,从至元十八年(1281)到至元三十年(1293),耗时十余年,随着通惠河的成功开凿而最终完成京杭大运河的伟大工程。明、清两代维持了元代运河的基础,明时重新疏浚了元末已淤废的山东境内河段,从明中叶到清前期,在山东微山湖的夏村(后改称夏镇,今山东省济宁市微山县)至清江浦(今江苏省淮安市)间,为了避免黄河阻运、扰运,开凿了泇运河、通济新河、中河等运河工程,并在江淮之间开挖月河,实现了湖漕分离的工程。

京杭大运河是南北交通大动脉,它的通航,极大地促进了沿岸城市与市镇的迅速发展。京杭大运河按地理位置可分为七段:通惠河自昌平县白浮村神山泉经瓮山泊(今昆明湖)至积水潭、中南海,自文明门(今崇文门)外向东,至通州高丽庄(今张家湾村)入潞河(今北运河故道),长82 公里;通州到天津称北运河,长186 公里;天津到临清称南运河,长400 公里;临清到台儿庄称会通河或鲁运河,长约500 公里;台儿庄到淮安称中运河,长186 公里;淮安到瓜洲称淮扬运河或里运河,长约180 公里;镇江到杭州称江南运河,长约330 公里。

江南运河从江苏镇江至浙江杭州,其兴起从南宋时期开始。当时政治中心南移,宋、金以淮河为界,在政治上互相对立,运河遂被切为两段,不再是联络黄河与长江的水道。因此,运河在淮河以北的水道,因为水流断绝而完全堙塞,永济、通济二渠的漕运地位逐步减弱,而江南运河此时却成为南宋行都临安(杭州)与全国各地联系的重要交通线。而江南运河在“明本”和“清院本”《清明上河图》中均有体现。

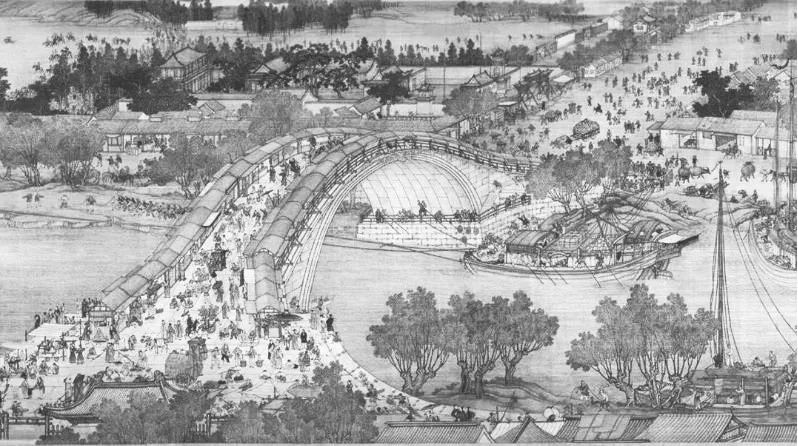

“清院本”《清明上河图》中的石拱虹桥

“明本”《清明上河图》的场景比“宋本”更加广阔,开篇描绘了绵长的江南运河两岸苏州城郊的景色,占据了一大半的画面,静静流淌的运河贯穿于连绵起伏的青绿山峦间,呈现苏州祥和安逸的田园牧歌景象;画面中部是江南运河的景色延续和多个场景的表现,石拱虹桥作为运河中重要的景观节点,仍然在画面中央的位置,两岸桥头的店铺、桥上的摊铺、各种人物、商旅等景色与活动丰富多彩;接着出现了江南运河的水路城门与陆路城门,长长的砖砌城墙,城门似乎与苏州城的阊门相似,通过城门进入市区,描绘了苏州城内繁华的市井生活,运河河水在城中曲折延伸,呈现小桥流水人家的江南水乡美景;卷尾以皇家宫苑结束,龙舟、宫殿、祭坛等景物,呈现宏大庄重的景象。“明本”《清明上河图》是仇英基于原作的再创作,改东京汴梁为江南苏州,而江南水乡中运河与河流溪水形成的水网随处可见,“明本”中江南运河成为贯穿全景的重要构成。仇英描绘出一幅有气势的青绿重彩风俗画,并表现出对苏州这一江南运河重要城市的深情。

“清院本”《清明上河图》是按照各朝的仿本,集各家所长绘制的。在绘画技法上,除了以往常用的移动散点透视法之外,受西洋画风影响,街道房舍均以焦点透视原理作画。开卷是河面宽阔的运河,远山将运河衬托得比“明本”更加壮阔,场面也更热闹,一片早春田园欢乐景象。画面的中部也是围绕石拱虹桥的景象展开,桥体两侧表现的空间更大,运河及其两岸的景色也更形象生动。接着的城楼与“明本”相似,画面中有水陆两座城门、城墙。城内的市井生活、特殊风俗比“明本”更加丰富多彩,而画面的结尾皇家御苑在呈现上也更为详细。总的来说,“清院本”也以江南运河两岸的景色贯穿全画,运河绵延环绕,画面也是从远处的城郊至城内并远至西部郊区的皇家御苑。但它参考“明本”的同时,把苏州城内城外景色的可能性表现得更大,描绘的场景也是三个版本中最为广阔的。

结语

中国大运河在不同时代、不同地域,其运河的形态、蕴含的故事千差万别,具有丰厚的多样性。其中,隋唐大运河与京杭大运河作为不同时代与地域的运输主动脉,对于国家的经济繁荣与发展发挥了非常重要的作用。《清明上河图》是宋代以来各朝各代宫廷画师的创作题材,表现了具有时代特征的社会生活形态,与大运河的发展变化紧密相连,也是当今穿越时空与古代先人对话沟通的桥梁纽带。

我们理解、比较这些运河及其相关绘画作品,并珍视这些过去的有形迹象。同时,我们展望未来,期望大运河带给我们更加深邃的精神财富。

注释:

[1]王元:《活态世界遗产英国运河管理规划解析——兼论对中国大运河的启示》,《城市规划》2015年第6 期。

[2]田林:《大运河遗产保护理论与方法》,文化艺术出版社2021年版,第13 页。

[3]2014年中国大运河被列入联合国教科文组织世界遗产名录,作者根据名录中中国大运河的图纸文件进行标注,参见https://whc.unesco.org/en/list/1443/multiple=1&unique_number=2181

[4]陈婧莎:《〈清明上河图〉的版本与声名》,《美术观察》2018年第10 期。

[5]王幼敏:《清代宫廷画家金昆生平事迹考》,《故宫博物院院刊》2019年第3 期。

[6]通常认为中国最早的运河是春秋时期吴国开凿的沟通长江与淮河的邗沟,史念海先生在《中国的运河》(1988年版)中认为最初开凿运河的是在楚庄王时期(公元前613—前591)的楚国。另尹钧科在《什刹海与京杭大运河》中指出,楚国的运河与京杭大运河无直接关联,邗沟是和京杭大运河直接相关的运河。

[7]尹钧科:《什刹海与京杭大运河》,当代中国出版社2014年版,第76 页。

[8]陈尚君辑纂:《旧五代史新辑会证·晋书上》,复旦大学出版社2005年版,第2384 页。

[9]唐寰澄:《中国木拱桥》,中国建筑工业出版社2010年版,第28 页。

[10]胡传志:《略谈〈清明上河图〉上的金人题诗》,《古典文学知识》2018年第1 期。

[11]苏妍妍:《〈清明上河图〉的理性文化精神》,山西大学2008年硕士学位论文。

[12]崔建利、王欣妮:《运河功臣郭守敬》,《兰台世界》2014年第36 期。

[13]邓绍鸿:《京杭大运河沿线主要城市旅游竞争力研究》,辽宁师范大学2015年硕士学位论文。