梳理·激活·审视

——利用个别化学习材料促进幼儿个别化学习的策略

高雁潇

浙江省杭州市临平区星运幼儿园星悦园区

个别化学习活动又称个别化学习区角活动、区域活动或学习性区角活动,是指教师根据教育目标(含主题的“核心经验”)和幼儿发展水平,有目的地创设活动环境,投放活动材料,引导幼儿按照自己的意愿和能力,以操作摆弄为主的方式进行个别化自主学习的活动。在现实中,由于一些教师认知偏差等原因,个别化学习材料投放不适宜,使得区域活动中出现幼儿觉得“不好玩”“不想玩”的情况。

首先,个别化学习材料投放随意。幼儿在操作个别化学习材料的过程中,按照自身能力水平小步递进,能实现个性化学习。个别化学习材料对于幼儿能力的发展具有重要的意义。但是笔者通过与教师的访谈,发现一些教师对于个别化学习材料的投放较为随意、缺乏深入思考。

问题:个别化学习材料表格里的游戏你是如何思考的?

教师A:教参里看一下,每个主题前面不是有几页是区域游戏吗?

教师B: 应该是要和幼儿经验有关吧,没有具体思考过。

教师C:小红书、抖音上面会有其他老师的分享,看见制作不错的,我就借鉴一下,可能偶尔改一点难度。

一些教师在投放材料后,将材料和游戏规则、玩法一并告诉幼儿。对于刚投放的材料,幼儿你争我抢,玩得热火朝天,但一段时间后那些材料便无人问津了。教师只能重新制作新的材料来吸引幼儿。究其根本原因,幼儿对于新鲜事物充满好奇,而教师提前规定好的游戏规则和玩法会使得幼儿在机械重复的操作中觉得无趣,最终出现材料无人问津的情况。

其次,对幼儿运用个别化学习材料进行学习的情况缺少观察、支持。有的教师在投放个别化学习材料后,存在无观察的现象。笔者询问教师“幼儿为什么会出现不想玩的情况?”“幼儿对你投放的什么学习材料最感兴趣?”“在幼儿操作个别化学习材料时,你会有什么支持措施?”等问题时,一些教师仅仅给予“玩多了吧”“可能难度太大了”“太简单了”这类回答。笔者发现这些教师较少关注幼儿操作,在实践中仅做到完成材料的投放而忽略了对幼儿操作的观察、支持。

基于以上问题,笔者运用“梳理·激活·审视”的策略,尝试在投放前判断个别化学习材料的适宜度,在投放中增强幼儿与材料的互动,在投放后反思个别化学习材料的创新性玩法。其中,“梳理”策略包含寻找幼儿与材料的联结点和捕捉主题与材料的契合点;“激活”策略就是分层式呈现材料和留白式开展游戏;“审视”策略的支持围绕注意、识别、回应来调整活动内容、丰富活动玩法、提升幼儿操作水平,从而推动幼儿小步递进式的发展。

一、梳理

个别化学习材料的设计,包括寻找幼儿与个别化学习材料的联结点和捕捉主题与个别化学习材料的契合点。

(一)寻找幼儿与个别化学习材料的联结点

幼儿的兴趣是其愿意操作材料的重要起始点。因此,笔者通过两种方式(区域活动中的捕捉和生活中的捕捉)来寻找幼儿的兴趣点,从而更好地设计个别化学习材料。

首先,捕捉幼儿区域活动中的偏好。笔者在活动中发现幼儿对于材料的偏好,从而针对幼儿的偏好来进行区域材料的调整和更换。

[案例一]“娃娃家”中,小班的贝贝抱着手中的娃娃,走向挂满衣服的墙边,先给娃娃穿红色的背心、黑色的短裤,嘴中说着:“春天很凉快,我们要穿少一点。”过了一会儿,贝贝给娃娃换了厚厚的外套、深色的长裤,戴上了厚厚的帽子,说:“天气冷了,要穿厚一点。”之后,贝贝一边给娃娃戴上手套,一边说:“手也不能着凉。”

“案例一”中,小班幼儿贝贝愿意积极参与“为娃娃换衣服”的游戏,并乐于扮演相应的角色。针对幼儿的兴趣,笔者在个别化学习材料设计中融入“为娃娃换衣服”的内容,从而调动幼儿参与个别化学习的积极性。

其次,抓住幼儿日常生活中的认知冲突。受制于年龄,幼儿会对日常生活中的事物和现象进行非正式、非科学的理解和解释。幼儿通过自主建构自己的内部理论,来解释周围的事物,认识自己的生活环境,丰富自己的认知。当幼儿遇到自己无法理解的现象或事实并发生认知冲突时,教师可以抓住契机,投放适宜的材料,引导幼儿操作。

[案例二]吃点心时,墨墨神秘地对豆子说:“你知道3加7等于多少吗?”豆子伸出手指头,数了数,说:“我知道了,是10。”墨墨继续问:“那2加2加2加2加2呢?”豆子说:“哎呀,我不会,加太多了!”墨墨得意地对豆子说:“也是10。昨天我爸爸教我的。”豆子说:“不可能,我不相信。”墨墨说:“真的是10。”豆子说:“你肯定算错了,肯定比10大。”

在聊天中,笔者发现墨墨的数学水平要明显高出豆子。两个幼儿正在谈论的是10的分合,10分成两个数的难度要低于分成三个或三个以上数的难度。针对幼儿讨论中出现的争论点,笔者敏锐地捕捉到豆子在认识10的分合上和墨墨存在的差异。笔者投放了有关10的分合的个别化学习材料,支持他们通过操作材料学习10的分合。

(二)捕捉主题与个别化学习材料的契合点

个别化学习材料的设计也可以来源于正在进行的主题的核心经验。教师可以引导幼儿通过操作个别化学习材料,来落实主题目标、帮助幼儿内化知识。

大班主题活动“大自然的密语”开展的过程中,教师通过表格的形式,对预投放的个别化学习材料进行了评估,发现益智区中“树叶排队”(模式)为低匹配度个别化学习材料,“秋日订购单”(加减游戏)为中匹配度个别化学习材料;美工区中“津津乐‘稻’”为中匹配度个别化学习材料,“粮食消消乐”(分类)、“我的小菜篮”(设计、粘贴)为高匹配度个别化学习材料。因此,笔者依托本班幼儿实际情况、主题核心经验、《3~6岁儿童学习与发展指南》,持续关注高匹配度的个别化学习材料,并在关注中调整游戏难度、深度。

另外,教学活动结束后,根据幼儿实际掌握情况,教师可以将教学活动的内容延伸至个别化学习活动。

二、激活

幼儿是否愿意参与个别化学习材料的操作,不仅仅取决于材料投放的适宜性,更取决于幼儿能否与材料产生有效的互动。因此,教师应通过分层式呈现、留白式游戏,满足不同幼儿的个性需求,并拓宽幼儿的相关知识与经验。

(一)分层式投放——激发幼儿探索欲望

分层式投放材料,目的是尊重每个幼儿发展的差异性,其中包含步骤图和操作材料的分层投放。

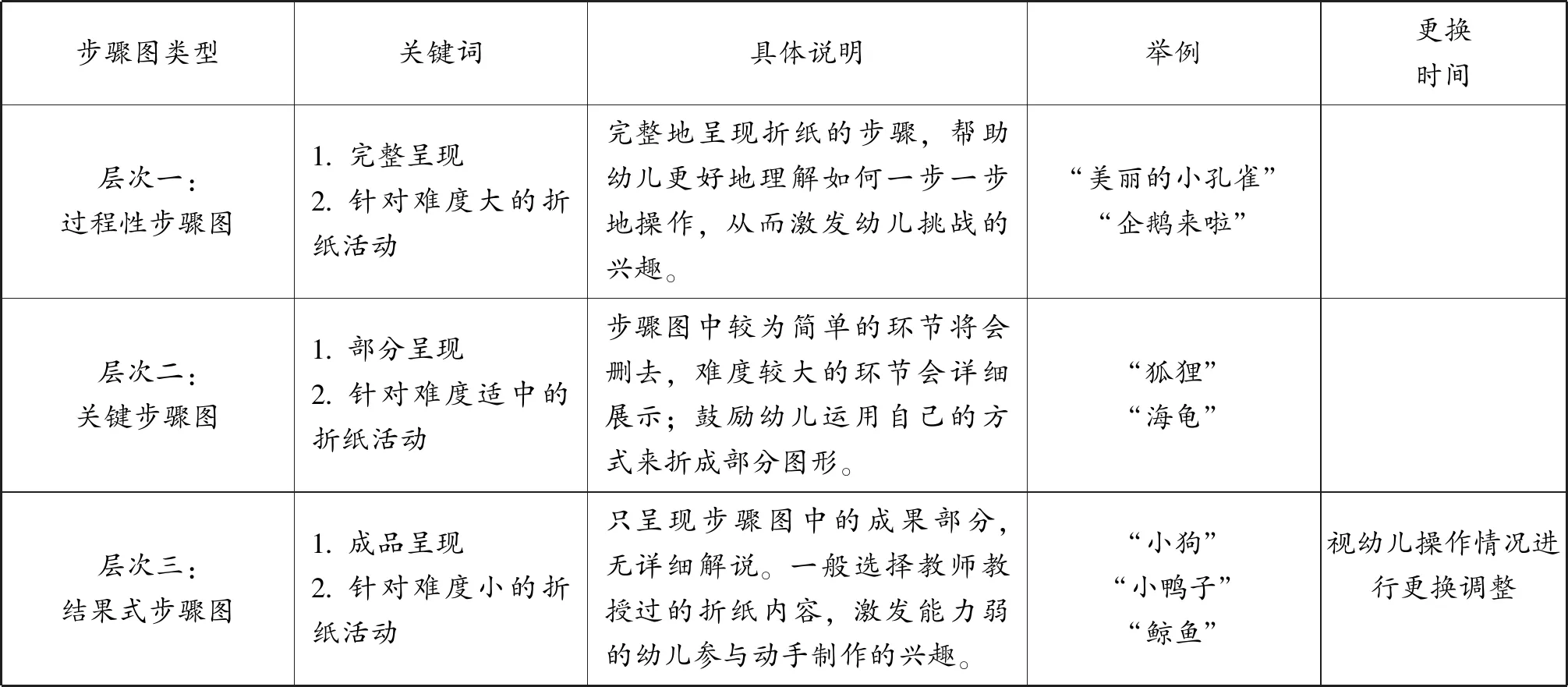

首先是步骤图的分层投放。教师通过投放不同层次的步骤图,能支持幼儿了解操作的具体步骤和顺序,帮助幼儿很好地掌握相关操作技能。步骤图按照难度可分为过程性步骤图、关键步骤图、结果式步骤图。教师可根据幼儿的实际情况投放不同层次的步骤图,从而支持幼儿的个性化学习(参见“表1”)。

表1 中班主题活动“动物世界”的折纸活动

其次是操作材料的分层投放。操作材料的分层投放是一种有效的引导手段。教师不断地投放不同层次的材料,及时提示幼儿发现问题、丰富相关的知识与经验。

[案例三]在中班主题活动“动物世界”开展的过程中,教师在美工区中投放了“海洋的鱼儿”相关材料,根据幼儿实际水平,按照三个层次进行投放:层次一,提供打印好的鱼的图片,请幼儿自由将鱼剪下来并粘贴在纸盘(海洋背景)上;层次二,提供彩纸、蜡笔,引导幼儿先装饰空白小鱼,后装饰空白纸盘,最后将小鱼贴在纸盘上;层次三,鼓励幼儿自由选择材料(扭扭棒、彩纸、卡纸、太空泥等)制作小鱼。

笔者发现,当提供分层的操作材料后,幼儿的想象力和目的性有了明显的提升。在未分层投放“海洋的鱼儿”材料时,幼儿虽然知道可以使用各种材料进行制作,但在实际中仍选择最为基础的材料(彩色纸、水彩笔)来绘画、剪贴简单的“海底世界”;分层投放后,幼儿对于各种材料的熟悉程度也有了明显的提升,能够创作出立体的“海洋世界”。

(二)留白式玩法——满足幼儿个性需求

幼儿操作个别化学习材料的过程,也是他们知识与经验内化的过程。鉴于幼儿是通过直接感知、实际操作、亲身体验来获取经验的,教师在活动中可以适时在玩法方面“留白”,满足幼儿的个性化需求。特别是大班幼儿的抽象逻辑思维能力已经有了初步萌芽,对于活动的玩法也有自己的看法和见解。教师可以对活动的玩法和规则适当“留白”,激发幼儿创造出多种玩法。

[案例四]益智区个别化学习材料“动物碰碰乐”

班级幼儿玩过类似棋盘类的游戏,有一定的经验基础。在介绍材料和简单单人玩法后,笔者让幼儿尝试各种玩法并记录下来。幼儿并不满足于单人游戏,喜欢进行双人甚至多人游戏。一段时间后,幼儿形成了多种玩法。

游戏材料:游戏盘一个,颜色、动物骰子各一个,雪花片若干。

数学核心经验:属性匹配(按提示找图案)。

教师预设的玩法(单人游戏):幼儿同时投掷颜色骰子和动物骰子,并快速在游戏盘中找到该颜色的动物图案。

幼儿创新玩法一(双人游戏):两人拿取相同数量的雪花片,每人一个颜色骰子和一个动物骰子。比赛开始后,两人自由投掷颜色骰子和动物骰子,在游戏盘中找到该颜色的动物图案后将自己的雪花片放置在上面,最先将雪花片放置完成的幼儿获胜。

幼儿创新玩法二(多人游戏):两名幼儿比赛,一名幼儿当裁判。两名比赛的幼儿拿取相同数量的雪花片,根据“剪刀、石头、布”确定先手和后手,轮流投掷颜色骰子和动物骰子,并根据颜色和动物这两个特征将自己的雪花片放置在游戏盘的相应位置上。5分钟内,出错次数少的幼儿获胜。

幼儿创新玩法三(双人游戏):将游戏盘中的动物等分,游戏盘中一半放置红色雪花片,一半放置蓝色雪花片。两名幼儿轮流投掷动物骰子,按照“老鹰吃蛇、蛇吃青蛙、青蛙吃蝗虫”的规则,如果红方投出“老鹰”,那么游戏盘中蓝方的“蛇”全部要被吃掉(即收走放在“蛇”上的蓝色雪花片)。5分钟内,游戏盘中雪花片剩余数量多的幼儿获胜。

三、审视

个别化学习材料的投放,让幼儿的个性化学习有了可能。当材料与幼儿产生有效互动后,教师要充分发挥引导者、支持者的作用,观察活动中幼儿的操作能力和水平,适时回应并支持幼儿。

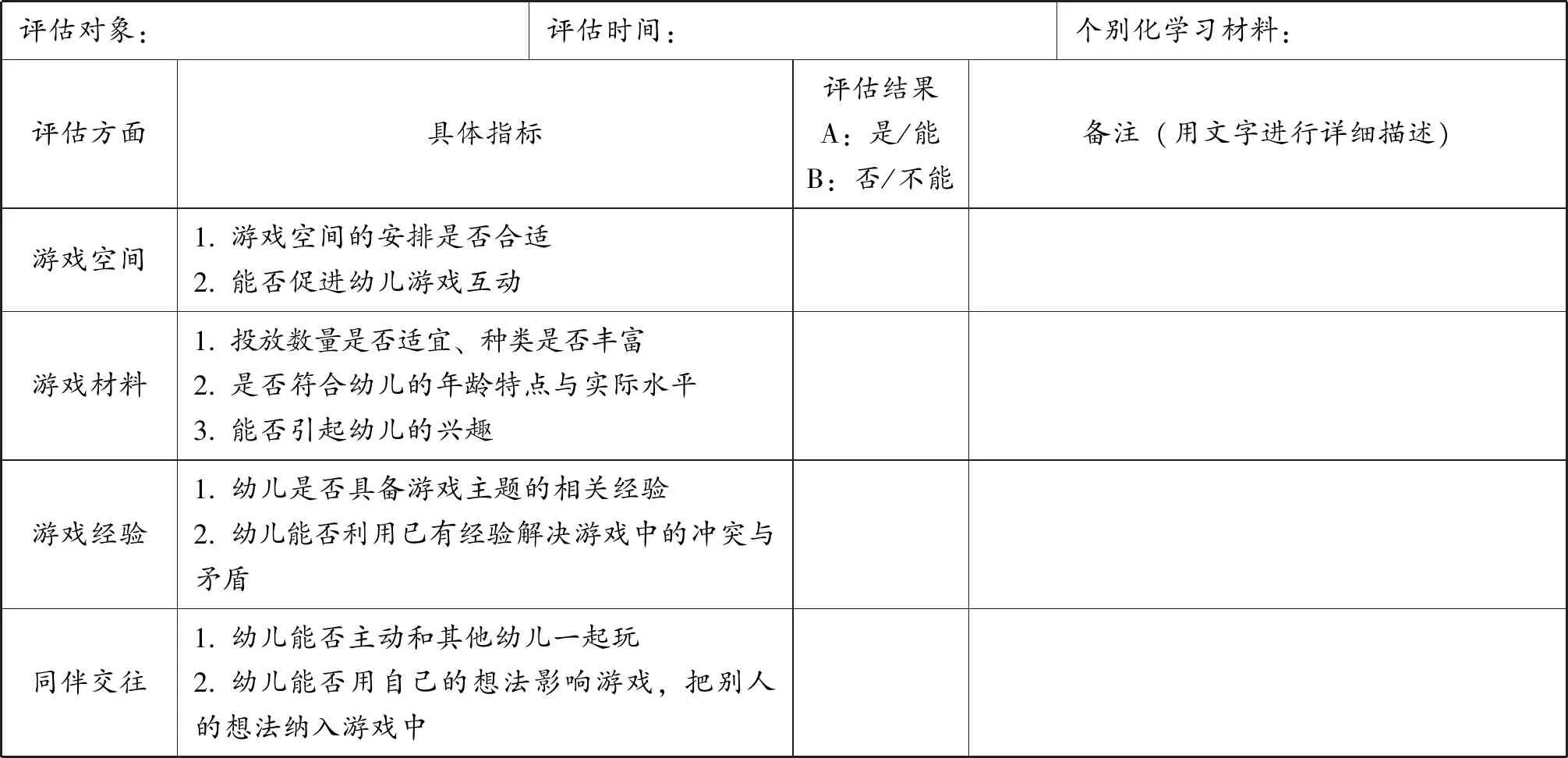

(一)优化观察方式,关注幼儿操作的过程

在观察幼儿操作个别化学习材料的过程中,笔者采取简表和详表结合使用的方式进行记录。简表通常是教师在游戏现场直接记录幼儿游戏情况时使用的,例如打钩、写A或B,较为快速的记录便于教师的实际操作;详表主要是教师针对录像中幼儿的游戏情况进行详细解读时使用,教师分别从“发生了什么?”“学习了什么?”两方面分析幼儿的游戏内容,识别幼儿的游戏水平。(参见“表2”“表3”)

表2 幼儿个别化学习评估表

表3 幼儿个别化学习观察记录表

两种表格的结合,能帮助教师快速判断幼儿操作材料的适宜程度,同时对幼儿活动状态有一个初步的、全局的认识,从而在后续的游戏中给予更有效的指导。

(二)增设辅助材料,支持幼儿的操作

材料投放一定时间后,幼儿对于游戏的熟悉程度逐步提升,教师可通过辅助材料的增加保持幼儿持续操作的兴趣,同时调整操作的难度。根据辅助材料的作用,辅助材料可分为三类,分别是降低难度的辅助材料、增加趣味性的辅助材料以及增强竞争性的辅助材料。(参见“表4”)

表4 三种类型的辅助材料

教师可根据幼儿操作的情况来增添辅助材料,如笔者通过观察幼儿在数学个别化游戏“水果连连看”中的表现,认为陌陌和小申两人对于该游戏中材料的玩法已经非常熟悉,不用“试误”就能成功地操作。笔者便增加骰子,支持他们掷骰子决定收什么水果的卡片(当游戏中出现不能顺利进行的情况时,可以增加掷骰子的次数,次数由幼儿自己决定)。

四、实验与研究反思

第一,个别化学习材料设计应兼顾计划性和生成性,满足幼儿的个性化学习需要。计划性和生成性是指在设计个别化学习材料时,教师既要考虑当下主题内容的核心经验,也要考虑幼儿一日生活中的兴趣点和冲突点。主题中的核心经验需要教师根据班级幼儿能力水平加以调整,从而设计和投放适合幼儿个性化学习的操作材料;幼儿一日生活中的兴趣点和冲突点则是幼儿之间的思想碰撞,他们会产生强烈的问题解决欲望和兴趣,教师要及时捕捉并设计相应的个别化学习材料帮助幼儿持续探究,最终解决问题。

第二,个别化学习材料投放应兼顾探究性和趣味性,促进幼儿深度思维的发展。探究性和趣味性指的是鉴于3~6岁儿童学习是以直接经验为基础、在游戏和日常生活中进行的,个别化学习材料针对小班要有情境性,针对中、大班可以增加闯关性和竞技性。幼儿反反复复、不厌其烦地操作个别化学习材料的过程,对其巩固和掌握个别化学习材料中包含的知识和能力有极大的意义。

第三,个别化学习材料调整应兼顾差异性和普惠性,助力不同能力幼儿的成长。差异性和普惠性指的是个别化学习材料投放一段时间后,根据幼儿能力水平的差异,教师要对个别化学习材料进行调整,针对不同层次的幼儿投放不同的辅助材料,从而帮助其在当前水平上更好地提升。针对能力较弱的幼儿,可允许其继续探索当前的个别化学习材料;针对能力较强的幼儿,可通过增加辅助材料来提升游戏的难度。