基于VOSviewer和CiteSpace分析功能性磁共振成像技术在针灸脑成像研究中的应用现状和趋势*

任 欢,曾奕玮,张 粟,刘彩娇,李思静,任玉兰

(1. 成都中医药大学针灸推拿学院 成都 610075;2. 成都中医药大学国学院 成都 610075)

针灸是一种简便有效的传统中医疗法,在治疗疼痛性疾病、神经系统疾病和消化系统疾病具有不可否认的作用[1-3]。因此,近年来针灸作为补充替代疗法越来越受到国际社会的关注和重视。虽然现在世界各国对针灸的接受度越来越高,但其背后的神经机制仍没有被很好的认识。近几十年来,神经影像技术的发展为提高我们对针灸作用机制的认识提供了新的视角。fMRI 技术将传统的核磁共振技术与神经活动结合起来,是目前唯一能够精准定位人脑高级功能的非侵入性和非创伤性研究手段[4],自上世纪90 年代以来被广泛用于研究针灸如何影响大脑和大脑网络。到目前为止该研究领域的相关文献越来越多,虽然已有综述对相关文献进行报道,为国内外学者了解和探讨该领域起到了重要的作用[5-6],但缺乏对该领域文献进行脉络性的整理和分析。本文通过检索Web of Science 数据库中关于fMRI 技术应用于针灸研究的相关文献,运用VOSviewer 和CiteSpace 软件从机构、作者、期刊、关键词和被引文献等方面进行可视化分析和梳理。通过可视化图谱使人们可以直观的了解该领域的现状、热点和趋势,这有助于我们理清该领域的发展脉络,以期为相关研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

所有数据均来源于Web of Science 数据库核心合集,为了尽可能的查全数据,我们首先使用“acupuncture”和“Functional Magnetic Resonance Imaging”在PubMed 的主题词数据库中查找同义词,检索策略为TS=((acupuncture* OR electroacupuncture*OR 'electro acupuncture*' OR pharmacupuncture OR acupressure*OR point*OR acupoint*OR meridian*OR needl* OR jingluo OR 'chinglo') AND (Functional Magnetic Resonance Imaging OR fMRI OR MRI,Functional OR Functional MRIs OR MRIs, Functional OR Magnetic Resonance Imaging, Functional)),检 索 时间为建库以来至2020 年12 月,语言不限。结果共获得6982条记录。

1.2 文献筛选标准

纳入标准:有关fMRI技术应用于针灸研究的相关文章。

排除标准:重复发表或重复检出的文章;信件、撤回、勘误、会议记录和文摘类文献;与研究主题无关的文章。

1.3 数据采集

将搜索的文献以.txt文件的形式从Web of Science数据库核心合集中下载,使用CiteSpace 去除重复项并保存去重后记录,再由2 位评审员阅读剩余文献题目和摘要,依据纳入和排出标准对文献进行筛选,若出现分歧而难以确定是否纳入该文献,则通过讨论或由第3 位评审员决定是否纳入,筛选后最终纳入321 篇文献,并将数据录入Microsoft Excel中。

1.4 分析工具参数设计

在本研究中VOSviewer 软件被用来分析期刊、机构和作者之间的合作和关键词共现[7]。不同的节点代表不同的期刊、机构、作者和关键字,节点或字体的大小反映了频次。节点之间的连线强度代表了机构、作者和共同出现者之间合作的强度。CiteSpace 被用来识别关键词突发性探测和中心性分析,被引文献共现和突发性探测,CiteSpace的参数设置如下:时间切片:(1999-2020)、每个切片的年数(1)、术语源(全部选择)、节点类型(1次选择1个)和修剪选择pathfinder。

2 结果

2.1 研究现状

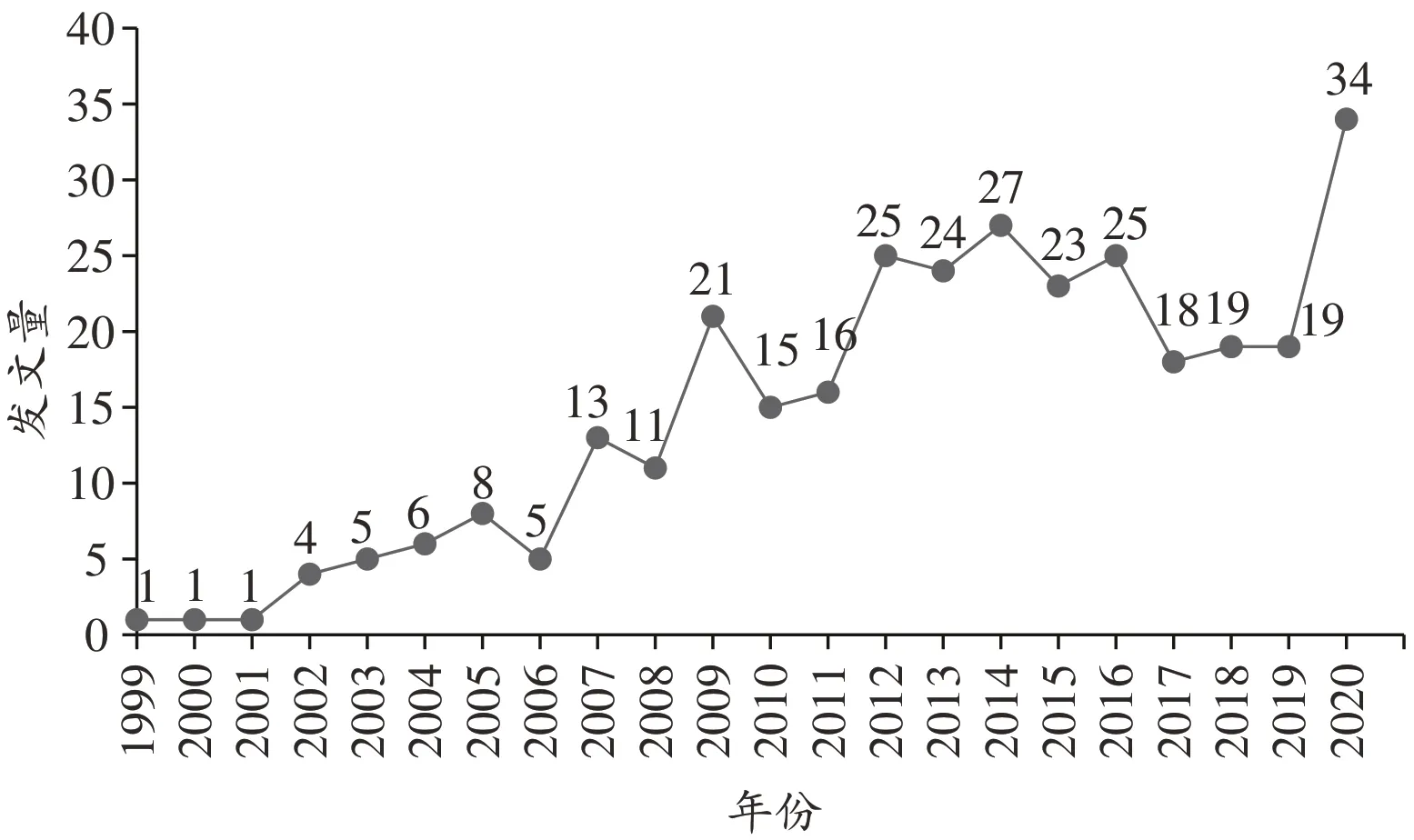

2.1.1 文献年度出版量和趋势

每年出版的文献数量如图1 所示。从图1 可以看出,从1999 年到2014 年,虽然发文量略有波动,但总体数量在不断增加,并在2014 年达到顶峰;从2015 年到2019年整体呈现波动下降趋势,但年发文量都在18篇以上;2019 年至2020 年发文量快速增长,并成为一个新的顶峰。

图1 1999年-2020年被SCI-E收录的针灸fMRI年度发文量

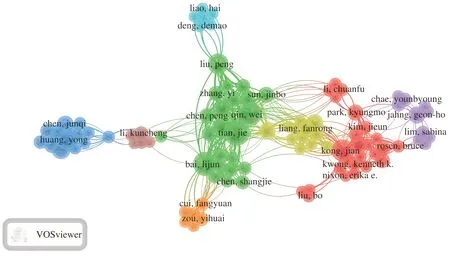

2.1.2 作者产出和合作分析

利用VOSviewer软件生成了作者合作图谱(图2),分析发现由1000 多名研究者共同出版了321 篇文献,为了图谱的易读性,本图仅展示发文量≥5 篇的作者。在合作图谱中每个节点代表一位作者,节点大小代表作者出现的频次,不同的颜色代表不同的合作团队,通过连线数量表示合作的紧密程度。由此可知,该研究领域一共形成了11个合作团队,每个团队都包含有多个长期合作的作者。其中除了田捷团队、白丽君团队、梁繁荣团队和Kong J 团队之间存在较为紧密的合作外,其余团队之间合作较少。

图2 针灸fMRI研究作者合作图谱

表1 列出了发文量排名前10 的作者,他们是来自中国和美国的专业研究者,其中以田捷发文量最多(35 篇),中心性最高的是白丽君(0.55)。在前10 作者中Kong Jian 和Napadow Vitaly 来自哈佛医学院,Napadow Vitaly 主要从事影像学科,Kong Jian 主要从事精神病科;Liu Yijun 和Von Deneen Karen M 来自佛罗里达大学,主要从事精神病学和神经科学;秦伟和田捷来自中国科学院自动化研究所;白丽君和刘鹏来自西安电子科技大学,主要致力于计算神经成像、图像处理和模式识别以及信息系统建模等方面;黄泳和曲姗姗来自南方医科大学,主要从事针刺机制和脑功能成像研究。

表1 针灸fMRI研究排名前10的作者

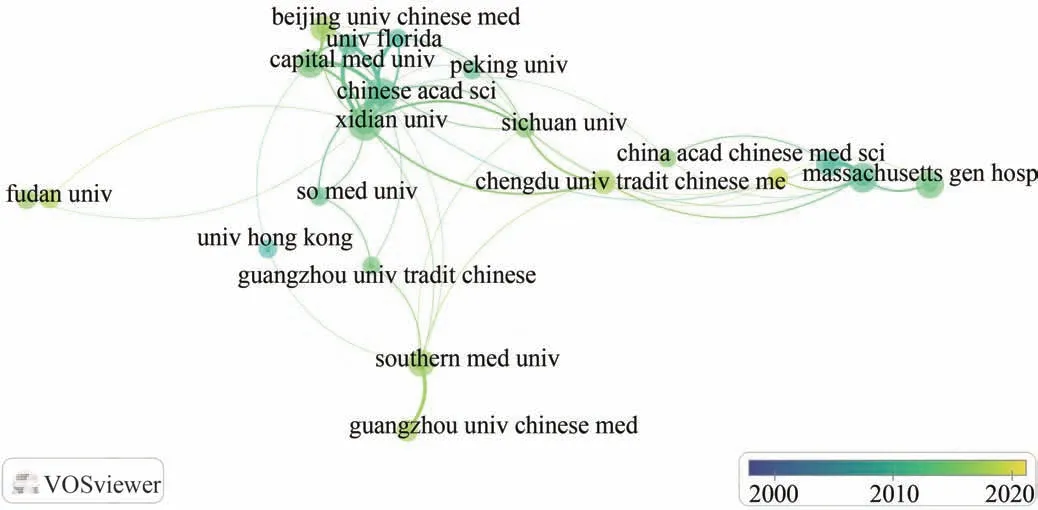

2.1.3 研究机构产出和合作分析

研究机构中,中国科学院和西安电子科技大学发文量最多(50 篇),其次为麻省总医院(Massachusetts General Hospital,MGH)(38 篇)、首都医科大学(34 篇)和庆熙大学(34篇)。从所属国家来看排名前5的机构中,中国占3 个,说明我国在fMRI 技术应用针灸脑功能研究方面的研究能力和重视程度越来越高,详见表2。

表2 针灸fMRI研究排名前5的机构及所属国家

利用VOSviewer 对发文量≥10 篇的机构绘制研究机构共现聚类图谱(时间叠加)(图3),结果显示,国内研究机构合作较为紧密,但与国外机构合作较少。另外,国内机构间的合作存在一定的地域性。从图3 时间表来看,成都中医药大学、南方医科大学、广州中医药大学和北京中医药大学等高校在2020 年左右更加关注针灸fMRI研究,说明各大中医院校对该领域越来越重视。

图3 研究机构共现聚类图谱(时间叠加)

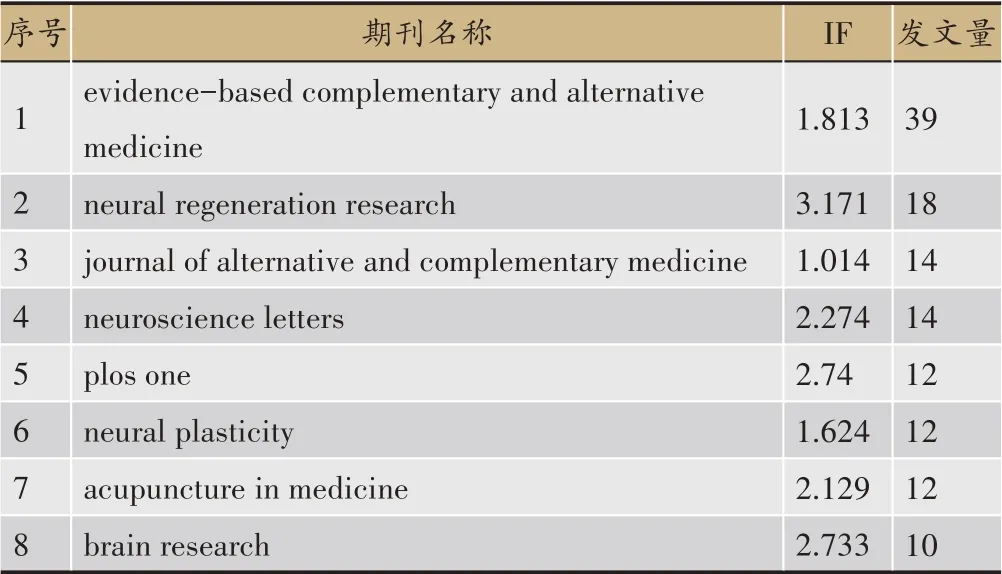

2.1.4 发文期刊分析

统计发表文献的期刊并对出现频次前5期刊的基本情况进行整理(表3)。分析发现,排名前5的期刊发文量占总发文量的41%,平均影响因子(Impact Factor,IF)约为2.187。研究论文主要发表在补充与替代医学和神经系统有关杂志上,其中《循证补充与替代医学》发文量最多(39 篇),为针灸fMRI 研究的主要发文期刊。

表3 针灸fMRI研究发文量排名前5的期刊

2.2 研究热点

研究热点是指在一段时间内讨论的大量相互关联的论文或主题[8]。关键词共现和文献共被引分析可以用来调查当前的研究热点[9]。

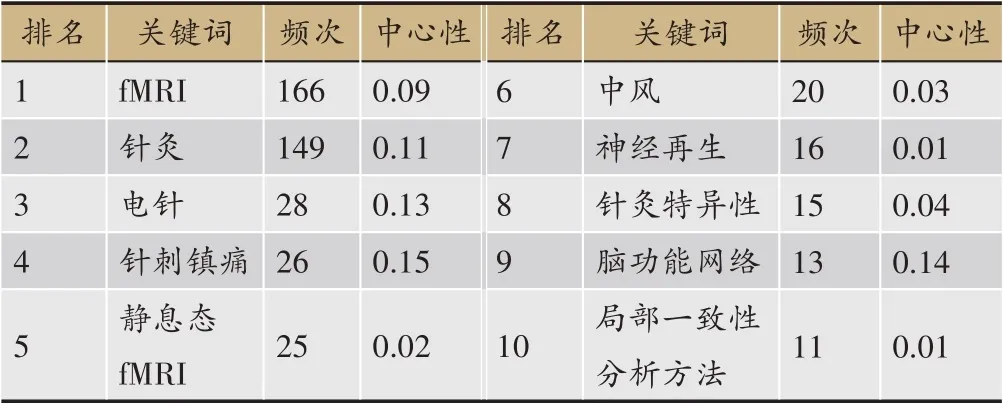

2.2.1 关键词分析

利用CiteSpace 软件对排名前10 的关键词频次和中心性进行分析并总结(表4),由此可知,该研究领域关键词频次最高的是fMRI(166 次),其次为针灸、电针、针刺镇痛、静息态fMRI、中风、神经再生、针灸特异性、脑功能网络、局部一致性分析方法。其中,针刺镇痛的中心度最高0.15。高度中心性通常被认为是一个领域的转折点或关键点[10-11],因此针刺镇痛是该领域的研究热点。

表4 针灸fMRI研究排名前10的关键词

使用VOSviewer绘制关键词共现聚类图谱(图4),关键词共现聚类图谱能反应某一研究领域的研究热点和研究方向[12]。图谱将研究方向分为5 大类:①红色区域代表经穴特异性研究,研究内容包括百会、阳陵泉、足三里等;②绿色区域主要代表针刺镇痛研究;③紫色区域主要代表得气的脑功能研究;④黄色区域主要代表针灸神经系统疾病的治疗机制研究,这些疾病包括中风和阿兹海默症等;⑤蓝色区域主要代表通过随机对照试验来探讨针灸脑功能研究。由图谱可以看出,经穴特异性研究和针刺镇痛研究所占比例较大,并且这5类研究方向并不是孤立存在的,而是相辅相存,共同展示了fMRI针灸脑功能研究的发展历程。

图4 关键词共现聚类图谱

2.2.2 文献共被引分析

使用Citespace 绘制文献共被引可视化图谱(图5),321篇文献中产生了7511条参考文献,为了更好的可视化,图谱中仅显示被引用≥20 次的文献。每个节点代表一篇文献,节点大小代表被引用的频次。表5列出的是被引用前5 的文章,这5 项研究均为临床研究,受试者均为健康人。第一篇文章由Dhond 等人于2008年发表[13],研究探讨了针灸对DMN 和感觉运动网络(sensorimotor network, SMN)的影响,研究表明针刺后可以增强DMN 和SMN 的连接性。第二篇文章发表于2005年,作者为Hui KKS等人[14],该文具有最高中心性(0.31)。研究表明针刺足三里对大脑-小脑和边缘系统多层次的神经活动有调节作用,且调节作用与得气与否有关。第三篇文章由Fang JL 等人于2009 年发表[15],研究以太冲、行间、内庭和假穴为针刺点,结果表明针刺对边缘叶-旁边缘叶-新皮层网络(limbicparalimbic-neocortical network, LPNN)有调节作用,并且研究者们推测,针灸可能通过这种内在的神经回路介导其止痛、抗焦虑和其他治疗效果;第四篇文章由Napadow V 等人于2005 年发表[16],该研究探讨了不同频率电针(2Hz/100Hz)、传统手法针灸和触觉刺激的fMRI 的差异,研究表明边缘系统是针刺效应的中枢,与具体的针刺方法无关;第五篇文章由BAI LJ 等人于2009年发表[17],采用无重复事件相关fMRI设计探讨针灸对中枢执行神经网络(Central-executive network,CEN)和DMN 的影响,研究发现针灸不仅可以调节CEN 和DMN,而且针刺长期效应可以进一步调节广泛的内感受自主神经区域的内在连贯性。由此可知,被引用前5 的文献主要讨论经穴特异性,特别关注对大脑功能连接的影响。

图5 文献共被引分析图谱

表5 排名前5的被引文献

2.3 研究趋势

2.3.1 关键词突发性探测

关键词是对论文的核心概括,通过对关键词进行突发性探测可以明确某一时间段内的研究重点与热点,从而判断研究的发展动向与前沿研究[18]。运用Citespace 对关键词进行突发性探测得到12 个突显词(表6),其中2002 年-2012 年突发性关键词是疼痛、大脑皮层和人脑,2009 年至2014 年突发性关键词是系统、调节、神经再生、默认、连接和脑功能网络,DMN、恢复和功能连接为2016 年至2020 年突发性关键词,由此说明脑功能连接是今后的研究趋势,特别是对DMN的探讨。

表6 1999年-2020年关键词突发探测(按突发起止时间排序)

2.3.2 文献共被引突发性探测

表7 列出了1999 年至2020 年间突发性排名前20的被引文献。突发性引用是指在一段时间内大量被引用的文献,通过对突发性引用进行分析可以知道该研究领域的研究趋势[19]。强度越大代表研究热点越高,越能代表研究趋势。分析发现,针灸fMRI 研究突发性引用文献最早出现在1998年,但这篇文献在2006年被该作者申请撤回。强度最高文献发表于2000年,来自Hui KKS和他的团队,研究结果表明,针刺手法对大脑皮质和皮质下边缘和旁边缘网络的协同效应,该神经网络的调节可能构成针灸调节多个生理系统并达到不同治疗效果的起始步骤[20]。此外,突发性强度排名第2和第3位的被引文献均由Wu MT和他的团队发表,研究结果显示[21-22],针刺可以刺激中枢神经系统通路,并且针刺对下丘脑-边缘系统的调节作用在穴位比非穴位上明显,而视听觉皮层激活并不是治疗相关穴位的特异性作用,其潜在的神经生理机制有待进一步研究。

表7 1999年-2020年共被引文献突发探测(按突发强度排序)

3 讨论

3.1 fMRI针灸脑功能研究概况分析

从年度发文量可以看出,发文量呈现波动上升状态,这可能与针灸效应的复杂性和跨学科有关。研究者主要来自美国和中国,中国发表的文章最多,这表明针灸在中国被广泛接受。主要研究机构分别是中国科学院、西安电子科技大学、首都医科大学和庆熙大学。作者主要是MGH 的Kong Jian 和Napadow Vitaly;佛罗里达大学的Liu Yijun 和Von Deneen Karen M;西安电子科技大学的白丽君和刘鹏;中国科学院的田捷和秦伟,他们大多数来自核磁共振或神经病学领域。作者和机构之间的合作有助于研究人员共享资源,交流知识和思想,这对针灸fMRI 研究的进一步发展至关重要。因此,应该在更多的国家、机构和作者之间建立更强大的合作网络,特别是加强国内外的相互合作。

虽然针灸起源于中国,目前中国也有20多所中医大学,但它们的发文量没有其他机构多。这可能与跨学科有关,也与中国大多数针灸医生更注重临床疗效有关。但近几年来,中医大学越来越多地意识到这一现象,并逐渐致力于针灸的fMRI 研究。今后,如果专门从事针灸治疗的医师更多注重将临床相对主观的疗效与脑成像的客观指标相结合,加强与其他专业背景的专家合作,可能将更有利于针灸的发展和推广。

fMRI 针灸脑功能研究论文多发表在补充和替代医学类杂志上,这表明针灸仍被认为是补充和替代医学。在2020 年发表的34 篇论文中,IF>5 分的论文只有1篇[23],第一作者来自MGH,研究主题是关于针灸对疼痛的影响,这表明针灸治疗疼痛是针灸fMRI研究是一个热点,并开始被高影响力的期刊所接受。在未来,针灸将越来越被认可和接受,但前提是针灸在某些疾病上确实比其他干预措施有明显的优势。因此今后应完善试验设计、控制研究质量,使更多的研究被高质量期刊发表,这有利于针灸fMRI 研究成果的交流。

3.2 fMRI针灸脑功能研究热点分析

从关键词和被引文献2 个方面分析了当前针灸fMRI研究的热点,帮助研究人员探索学科内的主题分布[24]。研究发现,针灸脑功能研究主要研究热点包括使用fMRI技术对针刺镇痛、经穴特异性、得气、神经系统疾病的研究,其中针刺镇痛和经穴特异性研究的热点最高。

2020 年国际疼痛学会将疼痛重新定义为:疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪体验[25],这种感受将会导致生活质量下降。目前大多数疼痛患者都严重依赖处方药和非处方药来缓解疼痛,但是,使用药物镇痛会引起许多的问题,其中安全性和成瘾性是最关键的问题[26]。因此,人们开始寻找一种补充和替代疗法来缓解疼痛。多篇系统评价表明针灸在减轻疼痛和提高生活质量方面有较好的效果[27-29]。然而,其治疗机制仍然存在争议,部分原因是缺乏一种客观的方法来衡量主观疼痛。fMRI技术发展为针灸镇痛机制的研究带来了曙光,近年来针灸镇痛机制一直是该研究领域的热点。此外,先前研究表明,针灸可以调节多个皮质和皮质下脑区,最常见的区域是前扣带回皮质(anterior cingulate cortex,ACC)、杏仁核、岛叶皮质、初级体感皮层(primary somatosensory cortex, S1)、次级体感皮质(secondary somatosensory cortex, S2)、丘脑和前额叶皮质(prefrontal cortex,PFC),它们与疼痛矩阵重叠[30-32]。最近一项研究表明[33],针刺可能通过调节躯体特异性结构S1 的神经可塑性来提高疼痛影响区域的触觉敏感性,这一点也证实了先前的结论。

被引用前5 的文章都表明针灸具有经穴特异性[13-17],针灸对多个脑功能网络进行了调节,包括DMN、CEN、SMN 和LPNN。这与fMRI 针灸脑功能研究的系统评价结果一致[34]。因此,针灸不仅可以激活感觉运动区,引起肢体-顶叶新皮质网络的广泛失活,而且可以调节与疼痛、情绪和记忆相关的DMN、SMN、CEN 和LPNN 等几个脑区的连通性[35]。真针刺和假针刺表现出不同的大脑反应,与假针刺相比,真针刺显著增强了ACC、后扣带回(posterior cingulate cortex,PCC)、岛叶、边缘/顶缘和楔前叶之间的连通性[36];手针与电针对脑功能连接的影响无显著性差异,针刺方式可能与脑功能反应无明显相关性[37];得气与脑功能相关,得气被认为是影响针灸临床疗效的重要因素。Hui KKS 的一项研究显示,针刺结合得气可以在不同的脑区引起广泛的失活和激活[38]。然而,由于得气和混合感觉之间的差异,在探索针灸刺激的神经机制时,严重疼痛的受试者应该被排除在外[39]。

3.3 fMRI针灸脑功能研究趋势分析

本文通过对关键词和被引用文献进行突发性探测来分析fMRI 针灸脑功能研究趋势。2016 年至2020年突发性关键词是DMN、恢复和功能连接。近年来,研究者更多地关注大脑区域间的功能连接关系,而不是单个大脑区域[36]。未来几年,大脑功能连接在神经科学和医学领域将至关重要[40]。脑连通性分析旨在描述多通道神经信号中的信息传播关系,从而揭示大脑各区域之间潜在的结构和功能关系[41]。一篇包括44项针刺脑功能连接网络研究的系统评价表明[36],针灸增加了与疼痛、情绪和记忆相关的大脑区域的DMN和SMN 的连通性。与假针灸相比,真针刺显著增强了一些脑区的连通性。DMN 是一组功能连接的网络区,在内部认知处理中起着至关重要的作用。研究表明,DMN 内包含的大脑区域与针灸的反应区重叠[34],这使研究者们开始假设针灸是通过调节DMN来发挥作用,并且最近研究发现[42-44],针灸可以通过调节DMN 连通性来治疗疾病,包括偏头痛、抑郁和阿兹海默症等。突发性强度排名前3的文献都支持边缘系统是针灸效果的核心这一结论,并且得都认为得气是影响针灸临床疗效的重要因素。尽管针灸对大脑功能连接有重要的调节作用,尤其是DMN 系统,但这种调节是否是针灸治疗的核心机制尚不清楚[45],针灸是一个复杂的过程,刺激参数、受试者的心理效应、社会文化和环境因素都是影响针灸效果的因素。因此,今后还需要更好的试验设计来验证其准确性和具体的脑功能连接。综上所述,针灸fMRI研究的趋势主要集中在脑功能连接方面,特别是对边缘系统和DMN的影响。但为保证研究结果的重复性和可靠性,研究设计和质量控制仍需进一步加强。

4 创新与不足

本文利用CiteSpace 和VOSViewer 对Web of Science 数据库中有关fMRI 技术应用于针灸脑功能研究的文献进行了科学计量分析,获得了该领域的机构、作者、期刊、关键词和引用文献的知识图谱,系统的梳理了该研究领域的发展脉络,为探讨该研究领域的发展趋势提供了新的视角。虽然这项研究有一定的局限性,但它充分揭示了fMRI技术应用于针灸脑功能研究的全球趋势。本研究局限性主要表现在,由于CiteSpace 和VOSViewer 的局限性,本研究只对Web of Science 数据库中的文章进行了分析,这可能会导致文献的偏差。此外,CiteSpace 和VOSViewer 只是一个可视化分析软件,对fMRI 的分析方法、针灸类型和具体涉及的疾病,未来还需进一步分析。