凌濛初套印本《陶靖节集》宋人批语辑考

范子烨

(中国社会科学院 文学研究所,北京 100732)

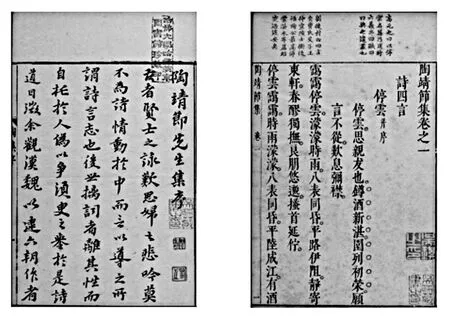

哈佛大学哈佛燕京图书馆所藏明人凌濛初(1580—1644)套印本《陶靖节集》(以下简称为“凌氏陶集”),凡二册,八卷,除了没有《四八目》以外,其卷帙、篇目与通行的十卷本并无差异。此本陶集属于凌氏所编《陶韦合集》的一部分。凌氏把陶渊明、韦应物的诗文集合为一编。其正文用墨色,批语、圈点、校语用朱色,朱墨套印,粲然可观(见图版一、图版二)。

图版一 图版二

书前有明人焦竑(1540—1620)所作《陶靖节先生集序》一篇,序云:

古者贤士之咏叹,思妇之悲吟,莫不为诗,情动于中,而言以导之,所谓诗言志也。后世摛词者,离其性而自托于人伪,以争须臾之誉,于是诗道日微。余观汉魏以逮六朝,作者猬起,能道其中之所欲言者,阮步兵、左太冲、张景阳、陶靖节四人而已。靖节先生人品最高,平生任真推分,忘怀得失,每念其人,辄慨然有天际真人之想。若夫微衷雅抱,触而成言,或因拙以得工,或发奇而似易,譬之岭玉渊珠,光采自露,先生不知也。其与华疏彩会,无关胸臆者,当异日谈矣。梁昭明太子尝手葺为编,序而传之,岁久颇为后人所乱,其改窜者什居二三,窃疑其谬,而绝无善本是正。顷友人偶以宋刻见遗,无《圣贤群辅》之目,篇次正与昭明旧本脗合,中与今本异者不啻数十处。凡向所疑,涣然冰释,此艺林之一快也。吴君肃卿语余:“陶集得此,幸不为妄庸所汩没,盍刻而广之?”余乃以授肃卿,而并道其始末如此。肃卿名汝纪,新安人,今卜宅金陵。观其所好,可以知其人焉。万历癸卯秋琅琊焦竑书。

万历癸卯即明万历三十一年(1603年)。《圣贤群辅》,即《圣贤群辅录》,又称《四八目》。据此序,可知焦竑曾授意吴汝纪刊刻《陶靖节先生集》。焦竑本为八卷本,有附录一卷,今传。凌氏比焦氏晚一辈。凌氏陶集之末有一篇题语:

从来以继陶者莫如左司,而两集无合刻者,合之自何观察公露始。余游白门时,以其刻见示,为之爽然。而诸家之评其诗者,陶则宋人独详,韦于近世亦复不少。其丹铅杂见,不能定于一,斟酌其间,则余窃取焉尔。

吴兴凌濛初识。

在这段话之后,次页有“凌南荣校”的字样。何湛之,字公露,万历十五年(1589年)进士。曾于万历年间刊行《陶韦合集》,其所作《陶韦合集序》曰:

晋处士植节于板荡之秋,游心于名利之外,其诗冲夷清旷,不染尘俗,无为而为,故语皆实际,信《三百篇》之后一人也。唐刺史作,不亏情理,少涉浓郁,未必与处士雁行,乃效陶潜诸作,可称逼肖,其模仿之工不尽似者,则时尚所移也。虽然,旷代希声,寥寥寡和,若刺史者,亦处士之后一人也。倘禘尼山,并祫二祖,则陶几入室,韦渐升堂,意味风流,千秋并赏。因合刻之,聊以存古《三百十一篇》之遗意云。疏园居士何湛之。

何氏认为陶渊明与韦应物各具风采,而韦应物继承了陶诗的艺术精神,于是刊印《陶韦合集》。这就是凌氏陶集的底本。至于集中写刻的宋人评语以及诗文中的旁批、旁校和圈点,则出自凌氏之手笔。何氏《陶韦合集》中的《陶靖节集》,直接受到了焦纮本陶集的影响。焦竑《赠何公露》诗云:“满贮图书博雅堂,闲携丝竹辋川庄。裁成柳赋欺鹦鹉,买断茶泉得凤凰。洛袜倚尘娇水上,秦箫吹月度花傍。称觞莫惜留宾醉,更数从头三万场。”可见,何湛之与焦竑有密切的交往。焦竑八卷本陶集,乃是凌氏陶集更早的源头。《四库全书总目》卷一百九十三“《陶韦合集》十八卷”:

明凌濛初编。是书前有濛初题词曰……然则合刻者何露,其评则濛初所定也。版用朱墨二色,刊刻颇工,而所评率无足取。陶集八卷,前有焦竑序,指为昭明太子之旧本。考是集自阳休之复位之后,昭明本不传久矣。宋人不得见,而竑乃得见之耶?万历以后,士大夫务为诞伪,例皆如此,不足深怪。

对凌氏陶集是否为“昭明太子之旧本”,我们不予讨论,而对于四库馆臣“所评率无足取”之说,则实不敢苟同。

凌氏陶集产生的过程大致如上所述。凌氏谓“诸家之评其诗者,陶则宋人独详”,则反映了他在陶渊明批评方面的宗宋倾向。出于此种认识,凌氏陶集以朱色字刻印了31人之评语(其中1人为唐人),其呈现的基本形式是“某某曰”或者“某书曰”,其出现的位置主要在天头,偶有在诗题之下和作品之后的。这些零散的批语,客观上构成了一部具体而微的宋代陶渊明批评简史,具有一定的学术价值和理论意义。兹依据凌氏陶集的卷帙和篇目,将所有评语辑录于下,共计89条,同时根据需要,略加按语。

1.汤东涧(18条)

(1)卷一《时运》

“闲咏以归”“我爱其静”,“静之为言,谓其无外慕也,亦庶乎知浴沂者之心矣”。

(2)卷一《荣木》:“志彼不舍,安此日富。”

“志”当作“忘”。《荀子》“功在不舍”,《诗》“一醉日富”,盖自咎其废学而乐饮云尔。

案此条汤氏注语,凌氏陶集原题“或曰”。

(3)卷二《问来使》

此盖晚唐人因太白《感秋》诗而伪为之。

(4)卷二《赠羊长史》

天下分裂而中州贤圣之迹不可得而见,今九土既一,则五帝之所连,三王之所争,宜当首访,而独多谢于商山之人,何哉?盖南北惟合,而世代将,但当与绮甪游耳。远矣!深哉!

案“盖南”二句,“惟”乃“虽”字之讹,“将”字下脱“易”字。

(5)卷三《饮酒》二十首其十一

颜荣皆非希身后名,正以自遂其志耳。保千金之躯者,亦终归于尽,则裸葬亦未可非也。

(6)卷三《饮酒》二十首其十一

或曰:“前八句言名不足赖,后四句言身不足惜。”渊明解处,正在身名之外也。

(7)卷三《饮酒》二十首其十三

醒者与世计分晓,而醉者颓然听之而已。渊明盖沉冥之逃者,故以醒为愚,而以兀傲为颖耳。

(8)卷三《饮酒》二十首其十七

兰薫非清风不能别,贤者出处之致,亦待知者知耳。渊明在彭泽日,有“怅然慷慨,深愧平生”之语,所谓失故路也。惟其任道而不牵于俗,故卒能回车复路云耳。鸟尽弓藏,盖借昔人去国之语以喻己归田之志。

(9)卷三《饮酒》二十首其十八

此篇盖托子云以自况,故以柳下惠事终之。

(10)卷三《饮酒》二十首其二十

“诸老翁”似谓汉初伏生诸人,退之所谓“群儒区区修补”者,刘歆《移太常书》亦可见。“不见所问津”,盖渊明自况于沮溺而叹世无孔子徒也。

(11)卷三《述酒》

刘裕以毒酒酖王,此诗所为作,故以《述酒》名篇。诗辞尽隐语,故观者弗省。

(12)卷四《拟古》九首其六

前四句兴而比,以言吾有定见而不为谈者所眩,似谓白莲社中人也。

(13)卷四《拟古》九首其八

前阳、易水,亦寓愤世之意。《说苑》:“钟子期死而伯牙绝弦破琴,知世莫可为鼓也。惠施卒而庄子深暝不言,见世莫可语也。”伯牙之琴,庄周之言,惟钟、惠能听。今有能听之人而无可听之言,此渊明所以罢远游也。

案“前阳”乃当作“首阳”。

(14)卷四《拟古》九首其九

叶成志树而时代迁革,不复可骋,然生斯时矣,奚所归悔耶?

(15)卷四《杂诗》十二首其三

此篇亦感兴亡之意。

(16)卷四《杂诗》十二首其五

太白诗云:“百岁落半涂,前期浩漫漫。中宵不成寐,天明起长叹。”人生学无归宿者,例有此叹,必闻道而后免此。此渊明所以惜寸阴欤?

(17)卷四《咏贫士》七首其一

孤云倦翮,以兴举世皆依乘风云,而己独无攀援飞翻之志,宁忍饥寒以守志节,纵无知此意者,亦不足悲也。

(18)卷四《咏二疏》

二疏取其归,三良与主同死,荆卿为主报仇,皆托古以自见云。

汤汉(1202—1272),字伯纪,号东涧,谥文清,饶州安仁(今江西余江)人。宋淳佑四年(1244年)甲辰科进士,著名学者。曾任史馆校勘、秘书省校书郞。授太学博士。迁提举江西常平兼知吉州。汤汉耿介有操守,恬于进取,有文集六十卷。著有《陶靖节先生诗注》。凌氏陶集所采汤氏评陶之言,皆出此书。

2.赵泉山(17条)

(1)卷一《荣木》:“四十无闻,斯不足畏。”

晋元兴三年,刘敬宣镇浔阳,辟靖节参其军事,时靖节年四十也。靖节当年抱经济之略,藩辅交辟,遭时不竞,将以振复宗国为己任。回翔十载,卒屈于戎幕佐吏,用是志不获骋而良图弗集,明年,决策归休矣。

(2)卷一《命子》

靖节之父,史逸其名,惟载于陶茂麟《家谱》,而其行事亦无从考见,惟《命子》诗曰“于皇仁考”云云,其父子风规盖相类。

(3)卷二《示周续之祖企谢景夷三郎》

靖节不事觐谒,惟至田舍及庐山游观,舍是无他适。续之自社主远公顺寂之后,虽隐居庐山,而州将每相招引,颇从之游,世号通隐,是以诗中引箕颍之事微讥之。

(4)卷二《怨诗楚调示庞主簿邓治中》

集中惟此诗历叙平素多艰,如此而一言一字,率直致而务纪实也。

(5)卷二《连雨独饮》

按《晋传》,靖节未尝有喜愠之色,唯遇酒则饮。时或无酒,亦雅咏不辍。《饮酒》诗、《独饮》,此酒中实际理地也,岂狂药昏醟之语?

(6)卷二《和刘柴桑》

“谷风”四句,虽一时之谐谑,亦可谓巧于处穷矣。以“弱女”喻酒之醨薄,饥则濡枯肠,寒则若挟纩,曲尽贫士嗜酒之常态。

(7)卷三《庚子岁五月中从都还阻风于规林》二首其一

二诗皆直叙归省意。

(8)卷三《乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪》

此诗大旨庆遇安帝光复大业,不失旧物也。

(9)卷三《饮酒》二十首其四

此诗讥切殷景仁、颜延年辈附丽于宋。

(10)卷三《饮酒》二十首其九

时辈多勉靖节以出仕,故作是篇。

(11)卷三《饮酒》二十首其十

述其为贫而仕。

(12)卷三《述酒》

退休后所作诗,类多悼国伤时感讽之语,然不欲显斥,故命篇云《杂诗》,或托以《述酒》《饮酒》《拟古》,惟《述酒》间寓以他语,使漫奥不可指摘。如“豫章抗高门,重华固灵坟”,此岂述酒语耶?

(13)卷三《有会而作》

此篇述其艰食之悰,尤为酸楚。“老至更长饥”,是终身未尝足食也。

(14)卷四《拟挽歌辞》三首

“严霜九月中,送我出远郊”,与《自祭文》“律中无射”之月相符,知挽辞乃将逝之夕作,是以梁昭明采此辞入选,止题曰“陶渊明挽歌”,而编次本集者不悟,乃题云《拟挽歌辞》。曾端伯曰:“秦少游将亡,效渊明自作哀挽,王平甫亦云‘九月清霜送陶令’,此则挽辞决非拟作,从可知矣。”

案曾慥,字端伯,号至游子,晋江(今福建泉州)人。北宋靖康(1126年)初,任仓部员外郎。高宗建炎二年(1128年),登进士第。绍兴二十年(1150年),移知庐州,官至尚书郎、直宝文阁。著有《类说》五十卷。王安国(1028—1076),字平甫,王安石次弟。《宋史》卷三百二十七附于《王安石传》。

(15)卷四《拟挽歌辞》三首

晋桓伊善挽歌,庾晞亦喜为挽歌,每自揺大铃为唱,使左右齐和。袁山松遇出游,则好令左右作挽歌,类皆一时名流达士,习尚如此,非如今之人例以为悼亡之语而恶言之也。

(16)卷八《与子俨等疏》

或疑此疏规规遗训,似过为身后虑者,是大不然。且父子之道,天性也,何可废乎?靖节当易箦之际,犹不忘诏其子以人伦大义,欲表正风化,与夫索隐行怪、徒洁身而乱大伦者异矣。

(17)卷八《与子俨等疏》

“吾年过五十,少而穷苦,每以家弊,东西游走”,当作“年过三十”。按靖节从此十一年间,自浔阳至建业再返,又至江陵再返,故云“东西游走”。及四十一岁,序其倦游于《归去来》云“心惮远役”,四十八岁《答庞参军》诗云:“我实幽居士,无复东西缘。”若年过五十时,投闲十年矣,尚何游宦之有?

赵泉山生平无考。推测此人系皇族,号泉山,而据其引曾慥之说一事,可以推测其为宋高宗绍兴以后人,在当时颇有影响。

3.苏东坡(12条)

(1)昭明太子《陶靖节先生集序》:“白璧微瑕,惟在《闲情》一赋。”

渊明作《闲情赋》,所谓“《国风》好色而不淫”,正使不及《周南》,与屈宋所陈何异?而统大讥之,此乃小儿强作解事者。

(2)卷二《归园田居》其三

以夕露沾衣之故,而违愿者多矣。

(3)卷二《示周续之祖企谢景夷三郎》

渊明得一食,至欲以冥谢主人,哀哉哀哉!此大类丐者口颊也。非独余哀之,举世莫不哀之也。饥寒常在身前,功名常在身后,二者不相待,此士之所以穷也。

(4)卷三《癸卯岁始春怀古田舍》二首其二

“平畴”二句,非古之耦耕植杖者不能道此语,非余之世农,亦不识此语之妙。

(5)卷三《饮酒》二十首其五

采菊之次,偶然见山,初不用,而景与意会,故可喜也。

案“初不用”,“用”字下脱一“意”字。

(6)卷三《饮酒》二十首其十一

宝不过躯,躯化则宝亡矣。人言靖节不知道,吾不信也。

(7)卷三《饮酒》二十首其二十

此未醉时说也。若已醉,何暇忧误哉?然世人言“醉时是醒时语”,此最名言。

(8)卷四《咏二疏》

渊明未尝出,二疏既出而知返,其志一也。或以谓既出而返,如从病得愈,其味胜于初不病,此惑者颠倒见耳。

案陶渊明一生五次出仕,东坡称“渊明未尝出”,违背事实。

(9)卷五《归去来兮辞》

案东坡此说,大误。“瓶无储粟”的瓶,是指斗瓶,形制较大,既可盛粮,也可盛酒、水。魏收《魏书》卷一百五之四《天象志》四“既而萧衍戡之,竟覆齐室云”句下有注曰:“二十二年而上南伐。是岁之正月,有流星大如三斗瓶。”敦煌有出土。这种斗瓶在宋代仍然流行。宋赵汝鐩《野谷诗稿》卷六《午炊溪店》诗:“草店临流傍蓼汀,午炊于此片时停。健农怗岸般卵石,幼妇汲泉携斗瓶。”

(10)卷六《读史述九章》

《读史述九章》,夷齐、箕子,盖有感而云。去之五百余载,吾犹识其意也。

(11)卷八《与子俨等疏》

吾于渊明,岂独好其诗哉!如其为人,实有感焉。渊明《告俨等疏》,此语盖实录也,吾真有此病而不蚤自知。半世出仕,以犯大患,此所以深愧渊明,欲以晚节师范其万一也。

(12)卷八《自祭文》

渊明《自祭文》,出妙语于纩息之余,岂涉死生之流哉?

以上12条当出自《苏公诗话》(或《苏子瞻诗话》)。郭绍虞云:

《东坡诗话》,二卷,今本一卷,旧题苏轼撰,又补遗一卷,日人近藤元粹辑,存。

轼(一○三六—一一○一)字子瞻,自号东坡居士,眉山人,有《东坡七集》。《宋史》三百三十八卷有传。此书非轼所自撰。《郡斋读书志》小说类称“轼杂书有及诗者,好事者因集成二卷”,知其成书较早。《诗话总龟》前集卷二十四引书已有《苏公诗话》之目,当即此书。《通志·艺文略》诗评类又称“《苏子瞻诗话》一卷”,卷数不同,疑当时已有数本。《苕溪渔隐丛话》引东坡论诗之语,皆作“东坡云”,不作《东坡诗话》,岂胡仔未见此书,或以此出书贾不学者之手故不举之欤?元陈秀明有《东坡诗话录》则是别一本。今世所传《东坡诗话》仅有《说郛》本。日人近藤元粹即据以辑入《萤雪轩丛书》中。近藤氏以其“仅仅三十余条不足以饱人意,因就《东坡志林》中抄出其系于诗者,命曰《东坡诗话补遗》”,亦刊入《萤雪轩丛书》中。

4.思悦(6条)

(1)卷二《九日闲居》“世短意常多”

古诗云:“人生不满百,常怀千岁忧。”而渊明以五字尽之,曰“世短意常多”。东坡曰:“意长日月促。”则倒转陶句耳。

思悦此言,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之二,但今传李氏本无“思悦曰”三字。

(2)卷三《庚戌岁九月中于西田获早稻》

观此诗知靖节既休居,惟躬耕是资,故萧德施曰:“安道苦节,不以躬耕为耻。”

思悦此言,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之三,但今传李氏本无“思悦曰”三字。

(3)卷三《饮酒》二十首其九“清晨闻叩门”

赵氏注杜甫《宿羌村》第二首云:“一篇之中,宾主既具,问答了然。”可以比渊明此首。

思悦此言,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之三,但今传李氏本无“思悦曰”三字。其所谓赵氏,是指赵次公。赵次公,字彦材,蜀人。孝宗隆兴时曾任隆州司法。所著《新定杜工部古诗近体诗先后并解》是宋代最优秀的杜诗研究著作。宋曾噩《〈九家集注杜诗〉序》云:“‘读书破万卷,下笔如有神’。此杜少陵作诗之根柢也。观杜诗者,诚不可无注。然注杜诗者数十家,乃有牵合附会,颇失诗意,甚至窃借东坡名字以行,勇于欺诞,夸博求异,挟伪乱真,此杜诗之罪人也。惟蜀士赵次公为少陵忠臣。”

(4)卷三《四时》

此顾凯之《神情诗》,《类文》有全篇,然顾诗首尾不类,独此警绝。

思悦此言,位居诗题之下,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之三,但今传李氏本无“思悦曰”三字。

(5)卷四《杂诗》二十首其十二“袅袅松摽崖”

东坡和陶无此篇。

思悦此言,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之四,但今传李氏本无“思悦曰”三字。

(6)卷八《自祭文》

此文乃靖节之绝笔也。

思悦此言,又见宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷之八,但今传李氏本无“思悦曰”三字。

5.黄山谷(3条)

(1)卷三《饮酒》二十首其一

首二句是西汉人文章,他人名少语言,尽得此理。

案“他人”句,“名”字为“多”字之讹。

(2)卷三《述酒》

此篇有其义而亡其辞,似是读异书所作,其中多不可解。

(3)卷三《责子》

观此诗,想见其慈祥戏谑可观也。俗人便谓渊明诸子皆不肖,而渊明愁叹见于诗耳,所谓痴人前不得说梦也。

此三条出自《黄山谷诗话》。郭绍虞云:

《黄山谷诗话》,卷数与辑者均不详,黄庭坚撰,佚。

庭坚(一○四五—一一○五)字鲁直,洪州分宁人,自号山谷道人,或称涪翁。治平进士,以校书郎迁著作郎。绍圣初,坐修神宗实录失实,贬涪州别驾,黔州安置,后召还,复编管宜州。有《豫章集》。《宋史》四百四十四卷文苑有传。山谷为江西派初祖,有关论诗之语甚多,但不闻有诗话。蔡梦弼《草堂诗话》称引书中有《黄山谷诗话》之目,疑时人纂辑为之,非出山谷自著,今其书亦无传本。

6.胡仔(2条)

(1)卷二《赠羊长史》

渊明高风峻节,固已无愧于四皓,然犹仰慕之,足见其好贤尚友之心。

(2)卷三《止酒》

“坐止高荫下”四句,余反复味之,然后知渊明之用意非独止酒,于此四者皆欲止之。故坐止于荜门之里,则朝市之利,吾何趋焉?好味止于噉园葵,则吾行方丈,吾何欲焉?大欢止于戏稚子,则燕歌赵舞,吾何乐焉?在彼者难求,而在此者易为也。渊明固穷守道,安于丘园,畴肯以此易彼乎?

郭绍虞云:

《苕溪渔隐丛话》,前集六十卷,后集四十卷,胡仔撰,存。

仔字符任,徽州绩溪人。父舜陟,字汝明,号三山老人,官至徽猷阁待制,广西经略,死于静江府狱中。书中所载《三山老人语録》即述其父语。仔以荫授迪功郎,两浙转运司,官至奉议郎,知常州晋陵县,后卜居吴兴,以渔钓自适,自号苕溪渔隐,遂即以此名其书。是书分前后二集,前集成于高宗绍兴十八年(一一四八),后集成于孝宗乾道三年(一一六七)。

以上二条出自《苕溪渔隐丛话前集》卷第三和卷第四《五柳先生》。

7.蔡宽夫(2条)

(1)卷三《丙辰岁八月中于下潠田舍获》

秦汉已前,字书未备,既多假借,而音无反切,平仄皆通用。自齐梁后,既拘以四声,又限以音韵,故士率以偶俪声病为工,文气安得不卑弱?惟渊明、韩退之时时摆脱俗拘忌,故“栖”字与“乖”字皆取其傍韵,盖笔力自足以胜之。

(2)卷三《饮酒》二十首其五

俗本多以“见”为“望”字,若尔便有褰裳濡足之态矣,一字之误,害理如此。

以上二条出自《蔡宽夫诗话》。郭绍虞云:

《蔡宽夫诗话》三卷,蔡居厚撰,佚,有辑佚本,其传钞本不可靠;附《诗史》,亦有辑佚本。

居厚字宽夫,临安人,熙宁御史延禧子。第进士,累官吏部员外郎。大观初(一一○七—一一○八)拜右正言,嗣进右谏议大夫,改户部侍郎,坐事罢。蔡京再相,起知沧、陈、齐三州,加徽猷阁侍制,后徙汝州。久之,知东平府,复以户部侍郎召,未至。《宋史》三百五十六卷有传。

8.韩子苍(2条)

(1)卷三《饮酒》二十首其七

古人寄怀于物而无所好,然后为达,况渊明之真,其于黄花,直寓意耳。至言饮酒适意,亦非渊明极致,向使无酒,但“悠然见南山”,其乐多矣。遇酒辄醉,醉醒之后,岂知有江州太守哉?

(2)卷三《述酒》

余反复之,见“山阳归下国”之句,尽用山公事,整是义熙以后有所感而作也,故有“流泪抱中叹”“平王去旧京”之语。渊明忠义如此,今人或谓渊明所题甲子不必皆义熙后,此亦岂足论渊明哉?惟其高举远蹈,不受世纷,而至于躬耕乞食,其忠义亦足见矣。

案“尽用”句,“尽”字乃“盖”字之讹,“山”字下脱一“阳”字;“整是”句,“整”字乃“疑”字之讹。以上二条疑出吴可《藏海诗话》。郭绍虞云:

《藏海诗话》一卷,吴可撰,存。

《藏海诗话》一卷,亦载《永乐大典》中,多与韩驹论诗之语。中有“童德敏木笔诗”一条,考《容斋三笔》载临川童德敏《湖州题颜鲁公祠堂诗》一篇,其人与洪迈同时,则可乃北宋遗老,至乾道淳熙间尚在也。

韩驹(1080—1135)是江西诗派重要诗人。《宋史》卷四百四十五《韩驹传》:

韩驹字子苍,仙井监人。少有文称。政和初,以献颂补假将仕郞,召试舍人院,赐进士出身,除秘书省正字。寻坐为苏氏学,谪监华州蒲城县市易务。知洪州分宁县。召为著作郞,校正御前文籍。……宣和五年,除秘书少监。六年,迁中书舍人兼修国史……寻兼权直学士院,制词简重,为时所推。未几,复坐乡党曲学,以集英殿修撰提举江州太平观。

9.朱元晦(2条)

(1)卷四《咏荆轲》

渊明诗人皆说平淡,看他自豪放得来,不觉其露出本相者,是《咏荆轲》一篇,平淡底人如何说得这样言语出来。

(2)卷五《归去来兮辞》

其词义夷旷萧散,虽托楚声,而无尤怨切蹙之病。

此二条出自《晦庵诗说》。郭绍虞云:

《清邃阁论诗》,一卷,朱熹撰,其后裔玉辑,存。附《晦庵诗说》一卷,其弟子陈文蔚等录,存。

熹(一一三○—一二○○)字符晦,号晦庵,有时自称云谷,亦号晦翁,晚筑沧洲精舍,又号沧洲病叟或遁翁。徽州婺源人,侨寓建阳,官至宝文阁待制。《宋史》四百二十九卷道学有传。熹以道学著名,著作甚多,清李光地等曾编《朱子全书》,其后裔朱玉亦编《朱子文集大全类编》,《清邃阁论诗》即在其中。

10.罗景伦(2条)

(1)卷三《始作镇军参军经曲阿》

子岂能长守山林,长亲簔笠,但居市朝轩冕,要使山林簔笠之念不忘,乃为胜耳。渊明“望云”四句,似此胸襟,岂为外荣所点染哉?

(2)卷三《癸卯岁十二月中作与从弟敬远》

“倾耳”十字,雪之轻虚洁白,尽在是矣,后此者莫能加也。

罗大经,字景纶,号儒林,又号鹤林,南宋吉水人。宝庆二年(1226)进士。著有《鹤林玉露》。其论陶之语即见此书。

11.《西清诗话》(2条)

(1)卷二《问来使》

此节独南唐与晁文元家二本有之。

(2)卷三《述酒》

诗家视渊明,犹孔门视伯夷也。

凌氏陶集或称《西清诗话》,或称无为子。郭绍虞《宋诗话考》云:

《西清诗话》,三卷,蔡绦撰,存,有钞本。绦,蔡京子,字约之,别号无为子。是书著录,始见《直斋书录解题》云:“题无为子撰。”案《文献通考》“为”作“名”,则绦殆欲隐其名,故以“无名子”自称欤?其后《万卷堂书目》称为蔡涤撰,“涤”“绦”形近致误。

可知无为子即为蔡绦。

12.张纟寅(2条)

卷一《命子》

(1)先生高蹈独善,宅志昭旷,视世事无可芥其衷者,独于诸子拳拳训诲,有《命子》诗,有《责子》诗,有《告俨等疏》。先生既厚积于躬,薄取于世,宜有兴者,而六代之际,迄无所闻,此亦先生所谓“天道幽且远,鬼神茫昧然”者也。

(2)杜子美嘲先生云:“有子贤与愚,何其挂怀抱。”此固以文为戏耳。“骥子如男儿”,以是嘲子美誉儿,亦岂不可哉?

李公焕笺注本《陶渊明集》卷一引此文,是为凌氏陶集所本。张纟寅字季长,蜀地唐安人,进士出身,治诗赋。曾任大理少卿等职,著有《职官记》一卷。与陆游交谊颇深。陆游《渭南文集》卷三○《跋陶靖节文集》云:“张纟寅季长学士自遂宁寄此集来,道中失调护,前后皆有坏处,遂去之,而存其偶全者。末有年谱辨正,别缉为编云。开禧元年正月四日,务观书。”可知张纟寅曾经评点陶集。

13.高元之(1条)

卷一《停云》

以《停云》名篇,乃周诗“六义”“二曰赋、四曰兴”之遗义也。

此处所引高元之(1172—1197)评《停云》之言,出处不详。清黄宗羲《宋元学案》卷二十五:“高元之,字端叔,武烈王琼之七世孙也。建炎间衣冠南渡,父寓籍明州,因家焉。家贫无书,得《易》一编,口诵不辍,数日忘盥栉。后受《易》、《春秋》学于沙随程氏。时傅伯成为郡教授,少许可,折节与之交,由是乡学者数百人师事之。作《变离骚》九篇。……贫不能葬,门人会葬,立祠,岁时祀之,号万竹先生。先生事亲孝,贫能轻财,复喜言兵。凡阴阳、方技、九流之说,悉能究其指归。”可见其平生极为博学。

14.刘后村(1条)

卷一《停云》

四言自曹氏父子、王仲宣、陆士衡后,惟陶公最高。《停云》《荣木》等篇,殆突过建安矣。

此出《后村诗话》,郭绍虞云:

《后村诗话》,前集二卷,后集二卷,续集四卷,新集六卷,刘克庄撰,存。

克庄(一一八七—一二六九)字潜夫,号后村,莆田人,以荫仕,淳佑中赐同进士出身,官龙图阁直学士,卒谥文定。

15.杨诚斋(1条)

卷一《赠长沙公族祖》:“同源分流,人易世踈。慨然寤叹,念兹厥初。”

“同源”四句,老泉族谱引,正此意,而渊明字少意多,尤可涵泳。

此出杨万里《诚斋诗话》。郭绍虞云:

《诚斋诗话》一卷,杨万里撰,存。

万里(一一二七—一二○六)字廷秀,吉州吉水人,绍兴二十四年(一一五四)进士。当其调永州零陵丞时谒张浚,浚勉以正心诚意之学,乃名读书之室曰诚斋。光宗尝为书诚斋二字,学者称诚斋先生。宁宗朝以宝谟阁学士致仕。《宋史》四百三十三卷儒林有传。是书一卷,原附《诚斋集》中,但亦有别行之本。

16.《冷斋夜话》(1条)

卷二《归园田居》其一

东坡尝云:“渊明诗初视若散缓,熟视有奇趣。如曰‘暧暧远人村’云云。”又曰:“‘采菊东篱下,悠然见南山。’大率才高意远,则所寓得其妙,遂能如此。如大匠运斤,无斧凿痕,不知者则疲精力,至死不悟。”

东坡此语首见宋释惠洪《冷斋夜话》卷之一“东坡得陶渊明之遗意”条,“至死不悟”,惠洪引作“至死不之悟,而俗人亦谓之佳”,知凌氏陶集有删节。案郭绍虞云:“《冷斋夜话》,十卷,释惠洪撰,存。惠洪(一○七一—?)一名德洪,字觉范,世亦有称为洪觉范者。其为人工诗能文,与苏黄为方外交。有《石门文字禅》三十卷。”故其所引苏轼之言是可靠的。

17.薛易简(1条)

卷二《怨诗楚调示庞主簿邓治中》

琴之操弄约五百余名,多缘古人幽愤不得志而作也。今引子期知音事而命篇曰《怨诗楚调》,庸非度调为辞,欲被弦歌乎?

此出唐人薛易简《正音集》,此书已佚,且未见公私书目著录,宋李公焕笺注本《陶渊明集》卷二引上文,凌氏陶集迻录之。薛易简为唐代著名古琴艺术家,著有《琴谱》《琴诀》《琴说》等。薛氏认为,这首陶诗是陶渊明入乐演唱的楚调歌诗,可谓音乐家之卓见。

18.洪驹父(1条)

卷三《庚子岁五月中从都还阻风于规林》二首其一

以兄弟为友于,歇后语也。

此出《洪驹父诗话》。郭绍虞云:

《洪驹父诗话》一卷,洪刍撰,佚,有辑佚本。

刍字驹父,豫章人,绍圣元年(一○九四)进士,崇宁三年(一一○四)入元佑党籍,靖康中为谏议大夫。汴京失守,坐为金人括财,流沙门岛,卒。所著有《豫章职方乘》《老圃集》《香谱》及编《楚汉逸书》若干卷。刍获罪流窜已入南宋,然其所著《诗话》早见严有翼《艺苑雌黄》称引,则其成书当在北宋之季。洪氏兄弟四人,刍兄朋字龟父,弟炎字玉父,羽字鸿父,为山谷甥,俱有才名,号为四洪。朋、刍、炎皆图入江西宗派,号三洪,故是书所论亦以关于江西诗人者为多。是书早佚,除《通志·艺文略》及《遂初堂书目》著录外,明以来诸家著录,惟见《千顷堂书目》与《澹生堂书目》及焦竑《国史·经籍志》而已。

19.《诗眼》(1条)

卷三《饮酒》二十首其二

近世名士作诗云:“九十行带索,荣公老无依。”余谓之曰:“陶诗本非警策,因有君诗,乃见陶之工。”或讥余贵耳贱目,则为解曰:“荣启期事近出《列子》,不言荣公可知,九十则老可知,行带索则无依可知,五字皆赘也。若渊明意谓至于九十犹不免行而带索,则自少壮至于长老,其饥寒艰苦宜如此,穷士之所以可悲也。此所谓君子于其言无所苟而已矣,古人文章必不虚设。”

此出范温《潜溪诗眼》。郭绍虞云:

《潜溪诗眼》一卷,范温撰,残,有节本及辑佚本。

温,一作仲温,字符实,祖禹之子,成都华阳人。祖禹作《唐鉴》,名重天下,人称为“唐鉴翁”,故温亦有“唐鉴儿”之号。又温为秦少游婿,而少游词有“山抹微云”之句,故亦自称为“山抹微云女婿”焉。……晁公武《郡斋读书志》与吕本中《紫微诗话》均称其从山谷学诗,故此书所论,亦以述山谷语为多。温为本中表叔,《紫微诗话》称其论诗“要字字有来处”,盖即江西诗派论诗主张。故书中所论亦多重在字眼句法,观是书命名称“诗眼”而不称“诗话”,则其意可知。

20.王荆公(1条)

卷三《饮酒》二十首其五

渊明诗有奇绝不可及之语,如“结庐”四句,由诗人以来无此句。

王安石此言最早见于陈正敏《遁斋闲览》,宋胡仔《苕溪渔隐丛话前集》卷第三“五柳先生上”引此书云:

荆公在金陵,作诗多用渊明诗中事,至有四韵诗全使渊明诗者。又尝言其诗有奇绝不可及之语,如“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏”,由诗人以来,无此句也。然则渊明趣向不群,词彩精拔,晋宋之间,一人而已。

宋晁公武《郡斋读书志》卷第十三“《遁斋闲览》十四卷”:“右皇朝陈正敏崇观间撰,正敏自号遁翁,录其平昔所见闻,分十门,为小说一编,以备后日披阅。”《遁斋闲览》,《宋史》卷二百六《艺文志》及宋洪迈《容斋随笔·四笔》卷八,作者均著录为陈正敏,或有作范正敏者,误。

21.定斋(1条)

卷三《饮酒》二十首其七

自南北朝以来,菊诗多矣,未有能及渊明诗语尽菊之妙,如“秋菊有佳色”,他华不足以当此一“佳”字,然终篇寓意高远,皆繇菊而发耳。

此言当出自黄钟《锦机诗话》。郭绍虞云:

《锦机诗话》,不知卷数,黄钟撰,佚。

钟字器之,号定斋,仙游人,乾道五年(一一六九)进士,调德化县尉,佚满,调漳州府录事参军,归卒。案《福建通志·经籍志》有郑侨《锦机诗话》,书名与此同而撰人不同。考重刊《兴化府志》卷二十六艺文志诗赋类有黄钟《杜诗注》及《锦机诗话》。又卷二十五人物传称“钟诗尤为元枢郑侨所称赏”。侨字惠叔,兴化人,乾道五年进士第一。光宗朝权吏部尚书,宁宗朝拜参知政事,以观文殿学士致仕。是则二人为同乡而又同榜进士。窃疑是书殆黄钟所著而郑氏称赏之,或为之序,因而误为郑著欤?

22.艮斋(1条)

卷三《饮酒》二十首其七

“秋菊有佳色”一语,洗尽古今尘俗气。

宋代有两艮斋。魏掞之(1116—1173),字元履。建州建阳(今属福建)人。乾道中,赐同进士出身,守太学录。卒年五十八。以读书之室名艮斋,人称艮斋先生。与朱熹同游。《宋史》卷四百五十九有传。谢谔(1121—1194),字昌国,临江军新喩人。幼敏惠,日记千言,为文立成。绍兴二十七年,中进士第……谔为文仿欧阳修、曾巩。初居县南之竹坡,名其燕坐曰艮斋,人称艮斋先生。《宋史》卷三百八十九有传。此论陶之语,不知属谁,亦不详其出处。

23.张文潜(1条)

卷三《饮酒》二十首其十四

陶元亮虽嗜酒,家贫不能常饮酒,而况必饮美酒乎?其所与饮,多田野樵渔之人,班坐林间,所以奉身而悦口腹者略矣。

此言今见张耒(1052—1114)《柯山集》卷四四《题吴德仁诗卷》:

陶元亮虽嗜酒,家贫不能常饮,而况必饮美酒乎!其所与饮,多田野樵渔之人,班坐林间,所以奉身而悦口腹者盖略矣。白乐天亦嗜酒,其家酿黄醅者盖善酒也,又每饮必有丝竹童妓之奉。洛阳山水风物甲天下,其所与饮,如裴度、刘禹锡之徒,皆一时名士也。夫欲为元亮,则窘陋而难安;欲为乐天,则备足而难成。德仁居二人之间,真率仅似陶,而奉养略如白,至其放达,则并有之,岂非贤哉!

张耒为“苏门四学士”之一。《宋史》卷四百四十四《文苑传》:“张耒字文潜,楚州淮阴人。幼颖异,十三岁能为文,十七时作函关赋,已传人口。游学于陈,学官苏辙爱之,因得从轼游,轼亦深知之,称其文汪洋冲澹,有一倡三叹之声。……耒仪观甚伟,有雄才,笔力绝健,于骚词尤长。”但凌氏陶集所采张氏论陶之言,并非直接取自《柯山集》,而是取自吕本中《童蒙训》,该书又称《童蒙诗训》,其“张文潜言熟读秦汉前文”一条云:

张文潜尝云:“但把秦汉以前文字熟读,自然滔滔地流也。”又云:“近世所当学者惟东坡。”

郭绍虞云:

《童蒙诗训》,一册,吕本中撰,明人辑,佚,今有辑佚本。

吕本中有《紫微诗话》,已见上卷。是书原称《童蒙训》,盖家塾训课之本,涉及范围自较广泛,加以本中出北宋故家,及见元佑遗老,师友传授具有渊源,故言理学则折衷二程,论诗文则取法苏黄。当政和宣和之间专崇王氏一家之学,程苏之学悉遭摈斥,本中秉特立独行之操,兼师友讲习所得,故于《童蒙训》中,惟与王氏立异,初不欲严洛蜀二学之辨也。迨后朱熹重理宿怨,时多诋毁东坡之论,于是此书亦遭后人删削,不复存其论诗论文语矣。今世所传《童蒙训》三卷,即是如此。

吕本中(1084—1145),字居仁,元佑宰相公著之曾孙、好问之子。绍兴六年(1136年),召赴行在,特赐进士出身,擢起居舍人兼权中书舍人。学者称为东莱先生,赐谥文清。有诗二十卷,得黄庭坚、陈师道句法,所著《春秋解》一十卷、《童蒙训》三卷、《师友渊源录》五卷,行于世。见《宋史》本传。

24.《石林诗话》(1条)

卷三《饮酒》二十首其十四

晋人多言饮酒,有至沈醉者,此未必意真在酒,盖方时艰,人各惧祸,惟托于醉,可以粗远世故耳。

《石林诗话》,三卷,叶梦得撰,存。郭绍虞云:

梦得(一○七七—一一四八)字少蕴,吴县人,绍圣四年(一○九七)进士,晚居吴兴弁山,自号石林居士。绍兴十八年卒。《宋史》四百四十五卷有传。梦得所著书甚多,其属随笔性质者,除《石林诗话》外,尚有《石林燕语》《避暑录话》等书。考《宋史》称其多识前言往行,谈论亹亹不穷,盖亦魏泰一流人物,固宜其所长在是矣。

25.刘斯立(1条)

卷三《四时》

当是凯之用此足成全篇,篇中唯此警策,居然可知。或虽顾作,渊明摘出四句,可谓善择矣。

此言当出自吕本中《紫微诗话》或《童蒙诗训》。刘跂,字斯立,东光人,宰相刘挚子。元丰二年进士,官朝奉郎。跂能文章,遭党事,为官拓落,家居避祸,人称学易先生。有《学易集》八卷。吕本中《紫微诗话》:“刘跂斯立,莘老丞相长子,贤而能文。建中靖国间,丞相追复,斯立以启谢诸公云:‘晚岁离骚,旋招魂于异域;平生精爽,犹见梦于故人。’”《童蒙训》卷中云:“刘丈跂斯立、蹈,皆丞相莘老子,登高科,以文学知名,仕州县,自处约甚,人不知其为宰相子也。”

26.《徐彦国诗话》(1条)

卷三《四时》

此诗乃顾长康诗,误入彭泽集。

案“彦国”,当作“彦周”。《许彦周诗话》,一卷,许顗撰,存。郭绍虞《宋诗话考》云:

顗,字彦周,襄邑人。毛晋跋与《四库总目提要》均谓其始末无可考。《提要》复据书中有“宣和癸卯予游嵩山”之语,谓“下距建炎元年仅三年,当已入南宋”云云。实则是书《百川》本即以首节为序文,明言“建炎戊申(一一二八)六月初吉日襄邑许顗撰”,则顗之入南宋本无可疑,奚必待考证而后知。书中自谓其“伯父在熙宁间为荆公荐,竟不委曲得贵达,然亦为司马温公吕献可吕微仲范尧夫诸公所知”。又“季父仲山在扬州时事东坡先生”云云,则知《提要》据其与惠洪面谈之语,称其宗元佑之学,亦可信也。陆心源《仪顾堂续跋》卷十四据《石门文字禅》有惠洪与彦周唱和之诗,因知其人曾官宣教郎而中年出家,是亦昔人考证彦周始末者所未及。

27.祁宽(1条)

卷四《拟挽歌辞》三首

昔人自作祭文挽诗者多矣,或寓意骋辞,成于暇日,宽考次靖节诗文,乃绝笔于祭挽三篇,盖出于属纩之际者,辞情俱达,尤为精丽,其于昼夜之道,了然如此,古之圣贤,唯孔子、曾子能之,见于曳杖之歌,易箦之言。嗟哉!斯人没七百年,未闻有称赞及此者,因表而出之,附于卷末。

案清王应奎对此有不同意见,其《柳南续笔》卷三“渊明自挽自祭”条云:“渊明有自挽诗三首,其词酸楚,读之使人不乐。乃祁宽谓‘其情词俱达,其于昼夜之道,了然如此。’直是望影而谈,非其实也。若自祭之作,庶几近于达矣。但考颜延之靖节征士诔,渊明年六十三而卒,而祭文中乃有‘寿涉百龄’之语,则又何也?”录以备考。

祁宽,字居之,均州(治今湖北均县北)人。学于尹焞,南渡后寓庐山,隐居不仕,自称庐阜老圃。尝与冯忠恕等记尹焞《语录》五卷。见《宋史》卷二○五《艺文志》四,《宋元学案》卷二七。南宋周必大《跋尹焞帖》称“祁宽字居之,绍兴初佳士”。清黄宗羲《宋元学案》称“祁宽,字居之,均州人。南渡后寓庐山,隐居不仕。和靖作论语解,称先生与王、吕诸公与有力焉。王枢密庶与之善”,亦有方志载其事迹:“武当祁宽,从学于和静先生,自虎丘将游江西,至□镇胶舟,闻僧,道求,步谒季王庙,景仰高风,题诗于壁。”

28.欧阳永叔(1条)

卷五《归去来兮辞》

晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。

欧阳修此言,最早见于苏轼《跋退之送李愿序》:“欧阳文忠公尝谓晋无文章,惟陶渊明《归去来》一篇而已。余亦以谓唐无文章,惟韩退之《送李愿归盘谷》一篇而已。”此后广为传播,宋人多种诗话著录之。凌氏陶集乃取自宋人诗话,非径取东坡原序。

29.李格非(1条)

卷五《归去来兮辞》

陶渊明《归去来兮辞》,“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕。”

此言出自释惠洪《冷斋夜话》。案魏庆之《诗人玉屑》卷之十三“李格非论归去来辞”条引此书云:

李格非善论文章,尝曰:诸葛孔明《出师表》,刘伶《酒德颂》,陶渊明《归去来辞》,李令伯《乞养亲表》,皆沛然如肝肺中流出,殊不见斧凿痕。是数君子在后汉之末,西晋之间,初未尝欲以文章名世,而其词意超迈如此!

30.休斋(1条)

卷五《归去来兮辞》

此言当出陈知柔《休斋诗话》。郭绍虞云:

《休斋诗话》,五卷,陈知柔撰,佚,有辑佚本。知柔字体仁,号休斋,永春人,绍兴十二年(一一四二)进士,知循州,徙贺州。是书未见藏书家著录。他书称引,如见于《诗人玉屑》《诗林广记》诸书者,均不言撰人姓氏,惟道光重纂《福建通志·经籍志》称陈知柔《休斋诗话》五卷,始知为陈氏所撰。休斋亦宋代儒者,故其论诗推崇陶杜,而重气象,重野意,重识物理,粹然儒者之学,然不涉于拘泥,盖合道学与诗人而为一者。

案宋魏庆之《诗人玉屑》卷之十三“休斋论《归去来辞》”条云引此文,无“诗变”至“此词”诸句;“顿挫抑杨”一句,“杨”作“扬”是;“然《秋风词》”一句,无“然”字,“秋”字上有“汉武帝”三字;而末句作“此其所以超然乎先秦之世,而与之同轨者也”。

31.葛常之(1条)

卷六《读史述九章》

渊明读史九章,其间皆有深意,其尤章章者,如夷齐、箕子、鲁二儒三篇。《夷齐》云:“天人革命,绝景穷居。贞风凌俗,爰感懦夫。”《箕子》云:“去乡之感,犹有迟迟。矧伊代谢,触物皆非。”《鲁二儒》云:“易代随时,迷变则愚。介介若人,特为贞夫。”由是观之,则渊明委身穷巷,甘黔娄之贫而不自悔者,岂非以耻事二姓而然耶?

此言出自《韵语阳秋》。葛常之,即葛立方。所撰《韵语阳秋》二十卷,今存。郭绍虞《宋诗话考》云:

立方(?—一一六四)字常之,丹阳人,徙吴兴,胜仲之子。绍兴八年(一一三八)进士,官至吏部侍郎,有《西畴笔耕》《韵语阳秋》《归愚集》。《宋史》三百三十三卷附《葛宫传》。是书亦称《葛常之诗话》。《千顷堂书目》子部类书类载司马泰《广说郛》本第六十五卷有《葛常之诗话》,六十六卷有《韵语阳秋》,注云“葛常之撰”。

纵观以上凌氏陶集集录的有关陶渊明的评论,的确不乏卓见,凌氏的这一工作对于考察宋代之陶渊明批评史具有重要意义,但是,宋人之品陶有时过于随意,甚至有严重的错误发生,如上文所引苏东坡论陶之(8)(9)两条文献即是显例,对此种情况,我们必须要有清醒的认识。此外,宋代以江西为核心的陶渊明批评的地域性也是显而易见的。在以上31人中,江西籍贯的人最多,如王安石、欧阳修、罗大经、黄庭坚、杨万里、汤汉和洪刍等等,另如韩驹虽非江西人,却是江西诗派的重要诗人,曾经任职于江西,祁宽则隐居于庐山,以隐逸终身。这一切似乎都在隐隐地回应着庐山脚下的隐逸诗人陶渊明。显然,文学创作的地域性与文学批评的地域性具有密切的关联。