野生羊肚菌资源收集与菌株筛选技术研究*

郝 哲,张彦飞,高升成,梁海燕,李惠霞,李 红,思瑞琳

(1.榆林市农垦服务中心,陕西 榆林 719000;2.榆林市马合农场,陕西 榆林 719000;3.榆林市农产品质量安全中心,陕西 榆林 719000;4.榆林学院,陕西 榆林 719000)

羊肚菌位居世界四大野生名菌之首,是目前价格最为昂贵的野生食用菌之一,兼具食用和重要的药用价值[1]。羊肚菌(Morchellaspp.)属子囊菌亚门(Ascomycota)盘菌纲(Discomycetes)盘菌目(Pezizales)羊肚菌科(Morchellaceae)羊肚菌属(Morchella),其因菌盖呈羊肚状而得名,俗称羊肚子、包谷菌、阳雀菌、羊肚菌蛾子、麻子菌或蜂窝蛾子[2-3]。羊肚菌富含蛋白质、核酸、多糖、多种微量元素以及维生素等,其蛋白质含量与牛奶、蛋类相当;内含的19种氨基酸包括8种人体必需氨基酸和α-氨基异丁酸、L-3-氨基L-脯氨酸、2,4-二氨异丁酸等几种稀有氨基酸;具有抗疲劳、增强免疫功能、抗衰老、降血脂、诱变、抗肿瘤、抗炎、抗菌、免疫调节等功效,引起了众多国内外科研工作者的研究兴趣[4-8]。

鉴于羊肚菌兼具食用价值和重要的药用价值[1],具有极好的经济效益,因此对不同地方的野生羊肚菌资源进行收集鉴定、菌种分离纯化、培养基筛选、大田试种与推广试验研究,以期明确羊肚菌栽培资源类型,筛选最佳的纯化分离方法及合适的培养基,探索适合当地及其他部分省市推广的优质菌株。通过典型示范与全面推广栽培,为羊肚菌人工栽培提供经验与方法,为地区乡村振兴引入发展潜力较大的产业。

1 材料与方法

1.1 菌株收集与鉴定试验

通过查阅资料及多方咨询,确定全国羊肚菌采集地点。多年来累计从陕北地区、四川省、云南省、东北地区等地采集到野生羊肚菌菌株共26株,并进行了形态特征描述和种类的鉴定。

将采集的野生羊肚菌菌株制作为斜面菌种,送至中国科学院微生物研究所进行测序。所得序列在GenBank核酸序列数据库中进行同源序列比较与BLASTN搜索,用Clustal X 1.83软件进行序列比对,用Mega 7.0软件进行系统学分析,构建系统发育树。

1.2 羊肚菌菌种分离试验

1.2.1 组织分离试验设计

试验设K0、K1、K2共3个处理,分离部位分别为菌盖和菌柄连接处、菌柄及菌盖,每个处理20个重复。

将野生羊肚菌放入超净工作台,用75%酒精进行表面消毒,再用紫外线消毒30 min。从菌盖和菌柄连接处、菌柄及菌盖3个部位分别切取一小块组织,接种于PDA试管培养基中并做好标记,于20℃恒温培养箱培养。定期观察并记录菌丝萌发时间、长势、成活率、污染率等情况,并对分离成功的菌丝体进行交配型基因检测。

1.2.2 孢子分离试验设计

试验设L0、L1共2个处理,分别为单孢分离接种和多孢分离接种,每个处理20个重复。

采集成熟的野生羊肚菌,收集子囊孢子,在超净工作台按照无菌操作规程,以单孢分离和多孢分离2种方式,分别接种于PDA试管培养基中并做好标记,置于20℃恒温培养箱培养。定期观察并记录菌丝萌发时间、长势、成活率、污染率等情况,并对分离成功的菌丝体进行交配型基因检测。

1.3 母种培养基筛选试验

1.3.1 供试菌株与培养基配方

使用编号为NK-02的野生羊肚菌菌株,采集于四川绵阳。

母种培养基设计M1~M5共5个不同配方。

M1:葡萄糖20 g、琼脂20 g、马铃薯200 g(去皮煮汁),水1 000 mL

M2:葡萄糖20 g、琼脂20 g、马铃薯200 g(去皮煮汁)、麦麸50 g、硫酸镁0.5 g、磷酸二氢钾1.0 g,水1 000 mL。

M3:葡萄糖20 g、琼脂20 g、马铃薯200 g(去皮煮汁)、硫酸镁0.5 g、磷酸二氢钾1 g,水1 000 mL。

M4:葡萄糖20 g、琼脂20 g、黄豆芽500 g(煮汁)、硫酸镁1 g、磷酸二氢钾1 g,水1 000 mL。

M5:葡萄糖20 g、琼脂20 g、豆饼200 g(煮汁)、玉米粉10 g、硫酸镁0.5 g、磷酸二氢钾1 g,水1 000 mL。

1.3.2 试验处理设计

设计单因素试验,共设5个处理(N0、N1、N2、N3、N4,其中N0为对照),配方分别为M1、M2、M3、M4、M5;每个处理设10个重复。将分离纯化的羊肚菌,在无菌条件下接种于母种试管培养基中,做好标记后放入20℃恒温培养箱培养。定期观察菌丝生长状况,记录菌丝密度、颜色、长势、整齐度及长满试管的时间。菌丝长满试管后在显微镜下观察其形态和颜色并记录。

1.4 羊肚菌优良菌株选育试验

分别对羊肚菌母种进行初选和复选,观察测定菌丝萌发和菌霜形成时间、子实体形态特征、出菇时间和产量,并进行详细记录,筛选出其中产量高、品质好的优良菌株。

1.4.1 试验地点及条件

初选、复选及生产示范试验地均位于榆林市马合镇(109°25′E,38°30′N),陕北地区毛乌素沙漠南缘。该地地势平坦;气候属温带大陆性半干旱季风气候,四季分明;近5年年平均气温为8.8℃,极端低温平均为-19℃,极端高温平均为35℃;年平均无霜期为152 d;多年平均降雨量为453 mm,降雨少而不均,大部分降雨集中在6月~9月;土壤为沙质土,通气性好,保肥保水性相对较差[9]。

初选、复选及生产示范试验在钢架棉被拱棚内进行。10月上旬进行羊肚菌栽培,次年5月上旬采集。1.4.2 初选试验

2016年~2017年,将经分离得到的26个羊肚菌母种制备成原种和栽培种,在榆林市马合农场南沙分场食用菌菌种筛选基地进行栽培出菇试验。每个菌株为1个处理,每个处理小区面积为222 m2,各3次重复。

1.4.3 复选试验

2017年~2018年,将初选得到的菌株于同一个试验基地进行复选。每个菌株为1个处理,每处理小区面积为667 m2,各3次重复。

1.5 生产示范

2018年~2019年,将复选得到的菌株在榆林市马合农场新墩分场食用菌园区进行大面积生产示范。每个菌株的栽培面积为20.001 hm2。

1.6 示范推广

2019年~2020年,经生产示范验证的优良菌株在榆林市马合农场食用菌园区、山西省吕梁市、云南省香格里拉市、内蒙古自治区呼和浩特市进行大面积栽培示范与推广。

2 结果与分析

2.1 菌株鉴定分析

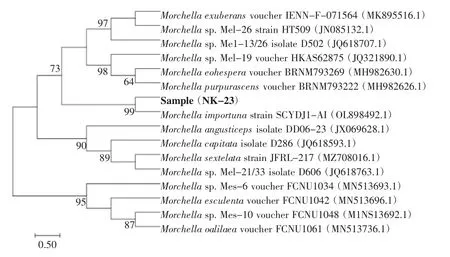

真菌核糖体基因及间隔区进化程度不同,有的序列比较保守,有的序列进化较快,因此可以根据保守序列对真菌进行鉴定。将收集到的26个野生羊肚菌菌株送至中国科学院微生物研究所进行菌种鉴定,以编号为NK-23的野生羊肚菌菌株为例进行分析。对菌株NK-23的测序序列构建系统发育树,结果见图1。

图1 基于内转录间隔区区域序列分析的系统发育树Fig.1 Phylogenetic tree based on sequence analysis of internal transcribed spacer regions

由图1可知,菌株NK-23与Morchella importunastrain SCYDJ1-A1(GenBank登录号:OL898492.1)的序列同源性为99%。分析表明,菌株NK-23与Morchella importuna以99%支持率聚为一群,即菌株NK-23为梯棱羊肚菌(Morchella importunaM.Kuo,O’Donnell&T.J.Volk)。

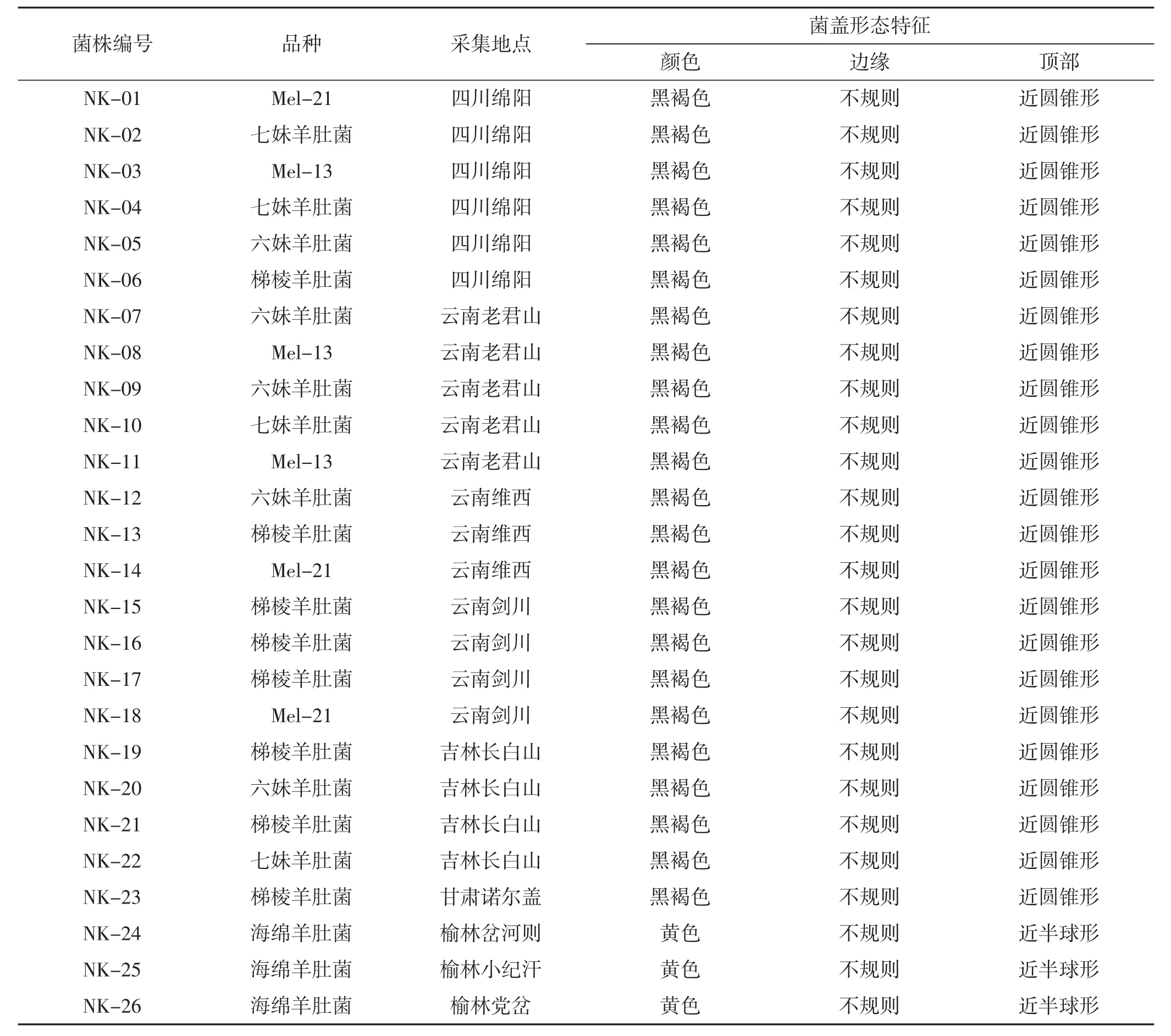

其他25个菌株与菌株NK-23的分析鉴定方法相同,汇总所有菌株鉴定结果及相关信息,详见表1。

由表1可知,各地采集到的野生羊肚菌种类和数量不尽相同。

表1 羊肚菌菌株信息汇总Tab.1 Information summary of Morchella spp.strairs

采集自四川绵阳的菌株包括Mel-21、七妹羊肚菌(Morchella septimelata)、Mel-13、六妹羊肚菌(Morchella sextelata)、梯棱羊肚菌,其中以七妹羊肚菌为主,共2株。

采集自云南老君山的菌株包括六妹羊肚菌、七妹羊肚菌、Mel-13,以七妹羊肚菌和Mel-13居多,各2株;采集自云南维西的菌株包括六妹羊肚菌、梯棱羊肚菌、Mel-21;采集自云南剑川的菌株包括梯棱羊肚菌3株、Mel-21羊肚菌1株。综合分析自云南省采集到的12株羊肚菌,梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌、Mel-13和Mel-21的菌株数分别占菌株总数的1/3、1/4、1/6和1/6,七妹羊肚菌仅有1株。采集自吉林长白山的菌株包括梯棱羊肚菌2株、六妹羊肚菌1株、七妹羊肚菌1株。

甘肃诺尔盖有梯棱羊肚菌1株。榆林岔河则、小纪汗、党岔采集到的菌株均为海绵羊肚菌(Morchella spongiola)。不同地方的26个羊肚菌菌株共有梯棱羊肚菌8株、六妹羊肚菌5株、七妹羊肚菌4株、Mel-21羊肚菌3株、Mel-13羊肚菌3株、海绵羊肚菌3株。除了NK-24、NK-25、NK-26菌株呈现菌盖黄色、边缘不规则、顶部近半球形的形态特征外,其他菌株均呈现菌盖黑褐色、边缘不规则、顶部近圆锥形的形态特征。

2.2 羊肚菌菌种分离结果分析

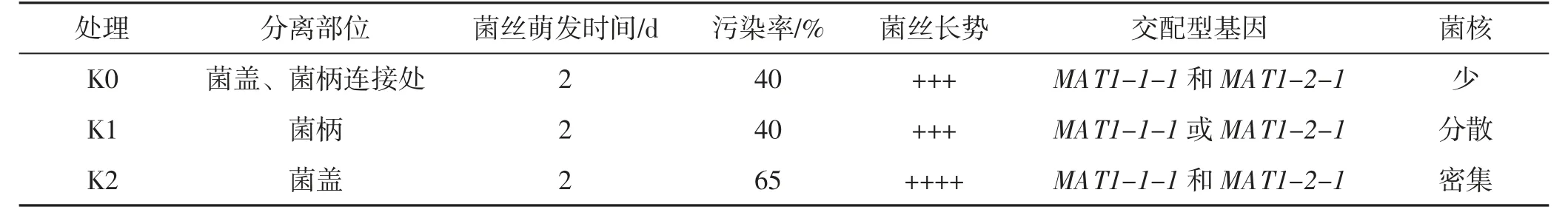

以羊肚菌不同部位进行组织分离,其菌丝萌发时间、菌丝长势、污染率、菌核、基因类型情况见表2。

表2 以羊肚菌不同部位进行组织分离的试验数据Tab.2 Data of different tissue isolation sites of Morchella spp.

由表2可知,以羊肚菌不同部位进行组织分离,菌丝萌发的时间相同。以菌柄分离的菌丝长势、污染率与以菌盖和菌柄连接处分离的相同,该分离方式污染率低,但菌核分散、菌丝长势相对较弱,交配型基因为MAT1-1-1或MAT1-2-1。以菌盖分离的菌丝长势最佳,菌核密集,同时存在MAT1-1-1和MAT1-2-1交配型基因,但污染率高达65%。综合而言,以菌盖分离效果最佳,虽然其分离污染率较高,但形成的菌核密集,且同时存在MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因,以菌盖进行组织分离是羊肚菌菌种分离的有效方法。

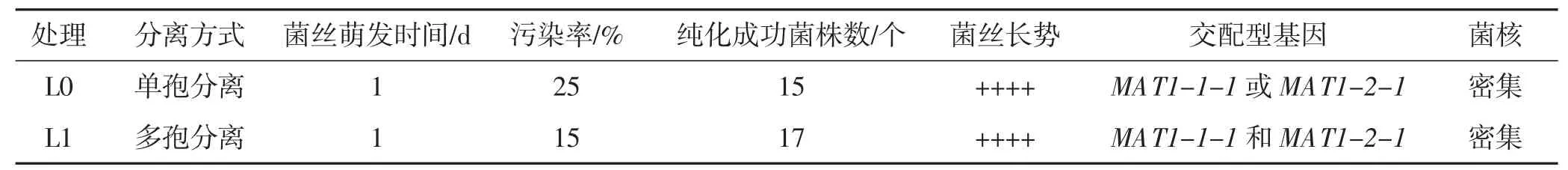

羊肚菌不同孢子分离方式下菌丝萌发时间、菌丝长势、污染率、纯化成功菌株数、菌核、基因类型情况见表3。

表3 羊肚菌不同孢子分离方法的试验数据Tab.3 Data of different spore isolation methods of Morchella spp.

由表3可知,孢子分离方式对菌丝萌发、菌丝长势和菌核无影响;但在污染率及纯化成功菌株数方面,多孢分离方式污染率低,更易成功,且同时存在MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因。

2.3 母种培养基筛选结果分析

5种母种培养基筛选结果见表4。

表4 不同母种培养栽培羊肚菌基的试验数据Tab.4 Data of different stock culture media for Morchella spp.cultivation

由表4可知,5种处理的培养基对菌丝长满时间、菌丝颜色和菌丝整齐度无影响。N2~N4处理的培养基对菌丝密度和菌丝长势的影响与N0相同,N1处理培养基菌丝健壮浓密、长势强、整齐,是生产羊肚菌母种的最佳培养基。

2.4 羊肚菌优良菌株选育结果分析

2.4.1 羊肚菌菌株初选试验结果

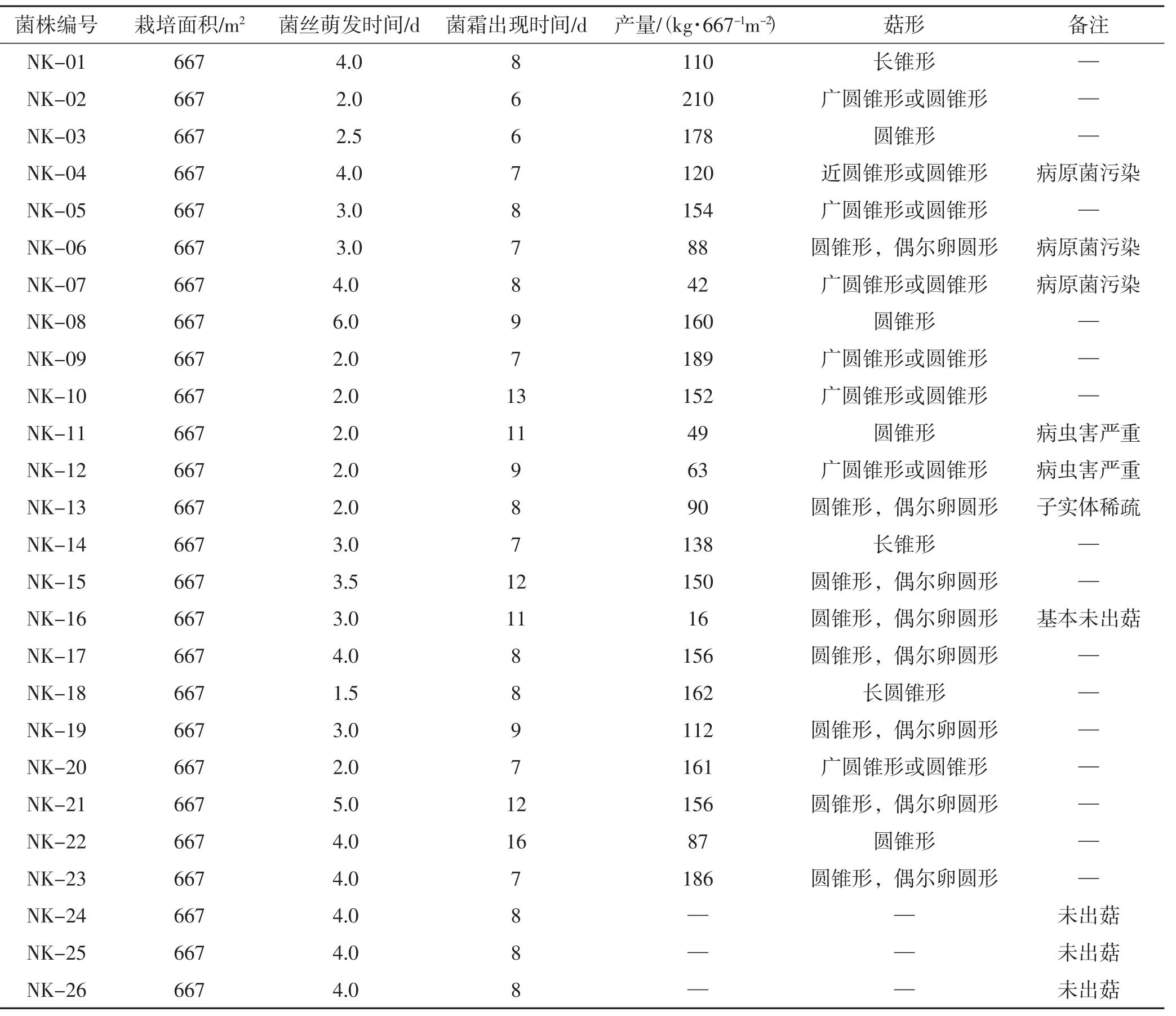

对26个羊肚菌菌株进行初选,结果见表5。

由表5可知,不同菌株的菌丝萌发时间不同,其中菌株NK-18的菌丝萌发时间最短,为1.5 d;另有7株菌丝萌发时间为2 d;菌株NK-08的菌丝萌发时间最长,为6 d;其余菌株的菌丝萌发时间以4 d、3 d居多,分别有9株和5株。菌霜出现时间最短为6 d,最长为16 d,分别有2株和1株;其余菌株的菌霜出现时间以8 d和7 d为主,分别为9株和6株。26个不同菌株的顶部主要有广圆锥形和圆锥形,偶尔出现卵圆形,其中以“圆锥形,偶尔卵圆形”和“广圆锥形或圆锥形”2类为主。对产量进行分析,菌株NK-02最优,为210 kg·667-1m-2;除了未出菇的菌株NK-24、NK-25和NK-26以外,菌株NK-16产量最低,仅为16 kg·667-1m-2。产量低于150 kg·667-1m-2的菌株多数出现了病原菌污染、病虫害严重或子实体稀疏等问题;产量高于150 kg·667-1m-2的菌株子实体相对密集,无严重病原菌污染或严重病虫害问题发生。以产量作为主要因素,综合菌丝萌发、菌霜出现时间、菇形特征,初选出菌株NK-02、NK-03、NK-05、NK-08、NK-09、NK-10、NK-15、NK-17、NK-18、NK-20、NK-21和NK-23进行复选。

表5 羊肚菌菌株初选试验数据Tab.5 Preliminary selection data of Morchella spp.strains

2.4.2 羊肚菌菌株复选试验结果

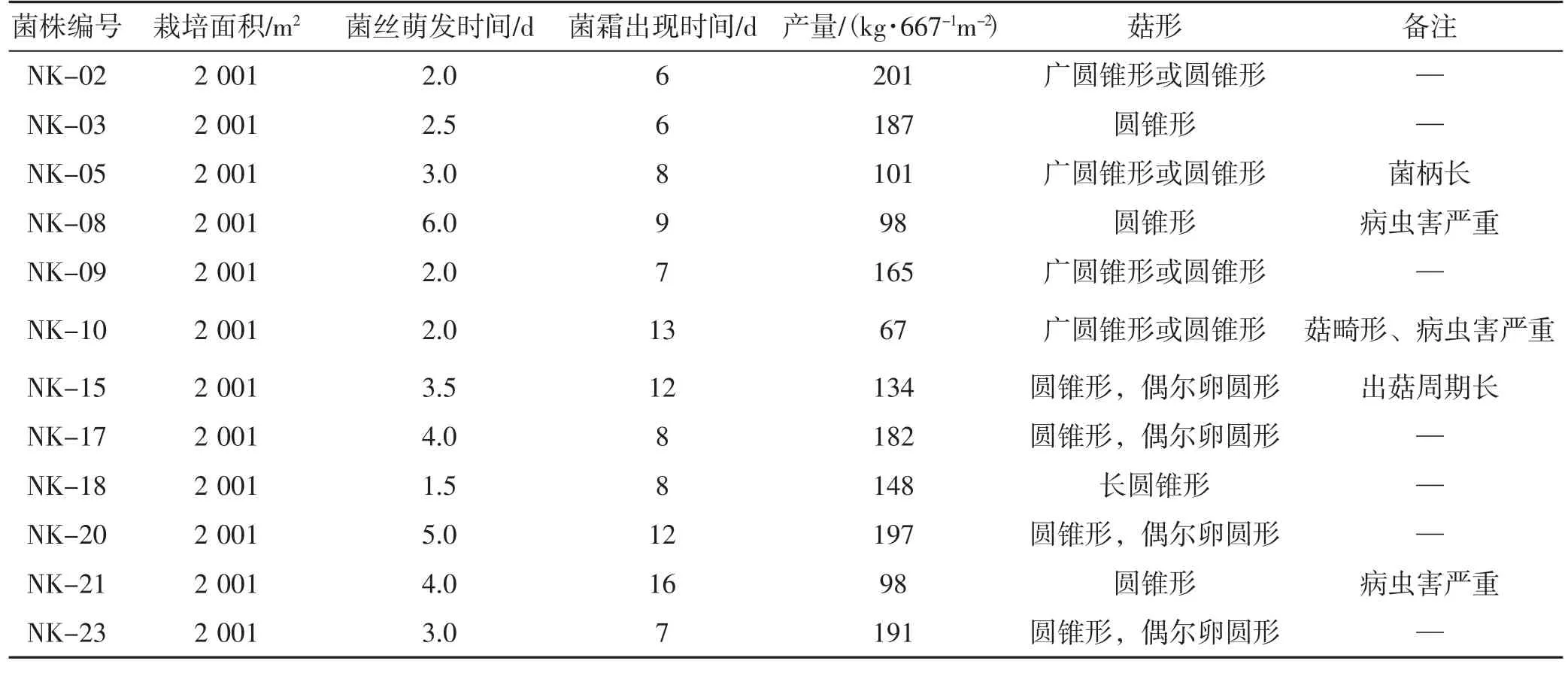

对初选得到的12个羊肚菌菌株进行复选,结果见表6。

表6 羊肚菌菌株复选试验数据Tab.6 Re-selection data of Morchella spp.strains

由表6可知,在扩大规模的复选试验中,部分初选结果表现优良的菌株出现了产量降低、菇体畸形或病虫害严重等问题;其中菌株NK-10产量降低最为严重,每667平方米产量仅有67 kg。对比复选结果,选择菌株NK-02、NK-03、NK-09、NK-17、NK-20和NK-23开展进一步生产示范试验。复选得到的6个菌株每667平方米的产量均大于150 kg,且栽培期间无病虫害,菇形、菌柄长短及出菇周期正常。

2.4.3 羊肚菌生产示范试验结果

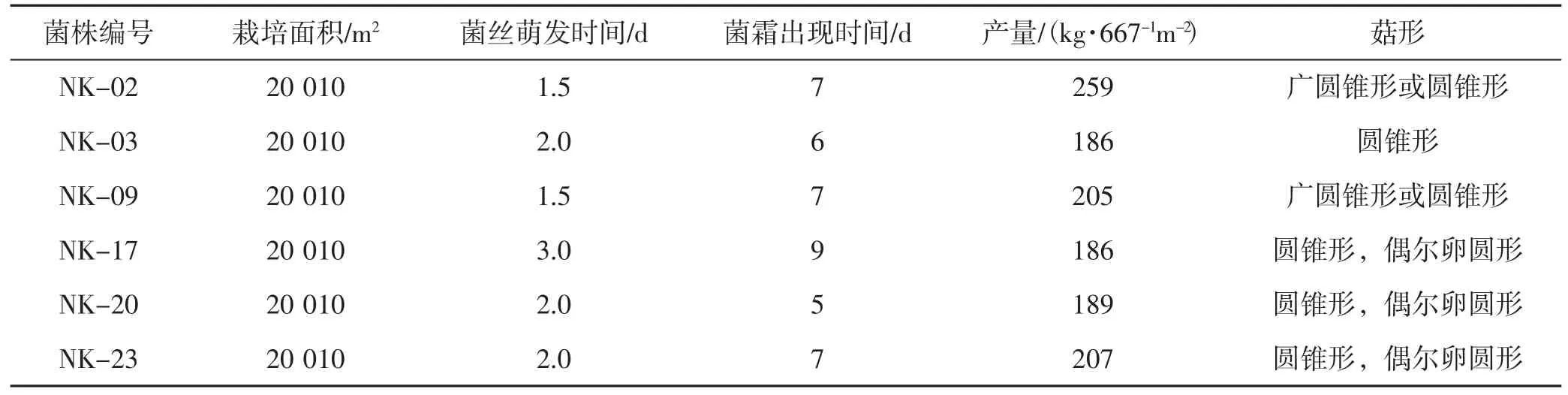

将复选得到的6个羊肚菌菌株进行大面积生产示范试验,结果见表7。

表7 羊肚菌生产示范试验数据Tab.7 Data of production demonstration of Morchella spp.

由表7可知,6个复选试验中表现优良的菌株在大面积示范过程中没有出现严重的病虫害或菇体畸形的问题;各菌株菌丝萌发时间、菌霜出现时间、菇形相对稳定;产量与复选产量相近或明显增产,其中菌株NK-02、NK-09分别增产28.8%、24.2%。

2.4.4 羊肚菌生产示范推广试验结果

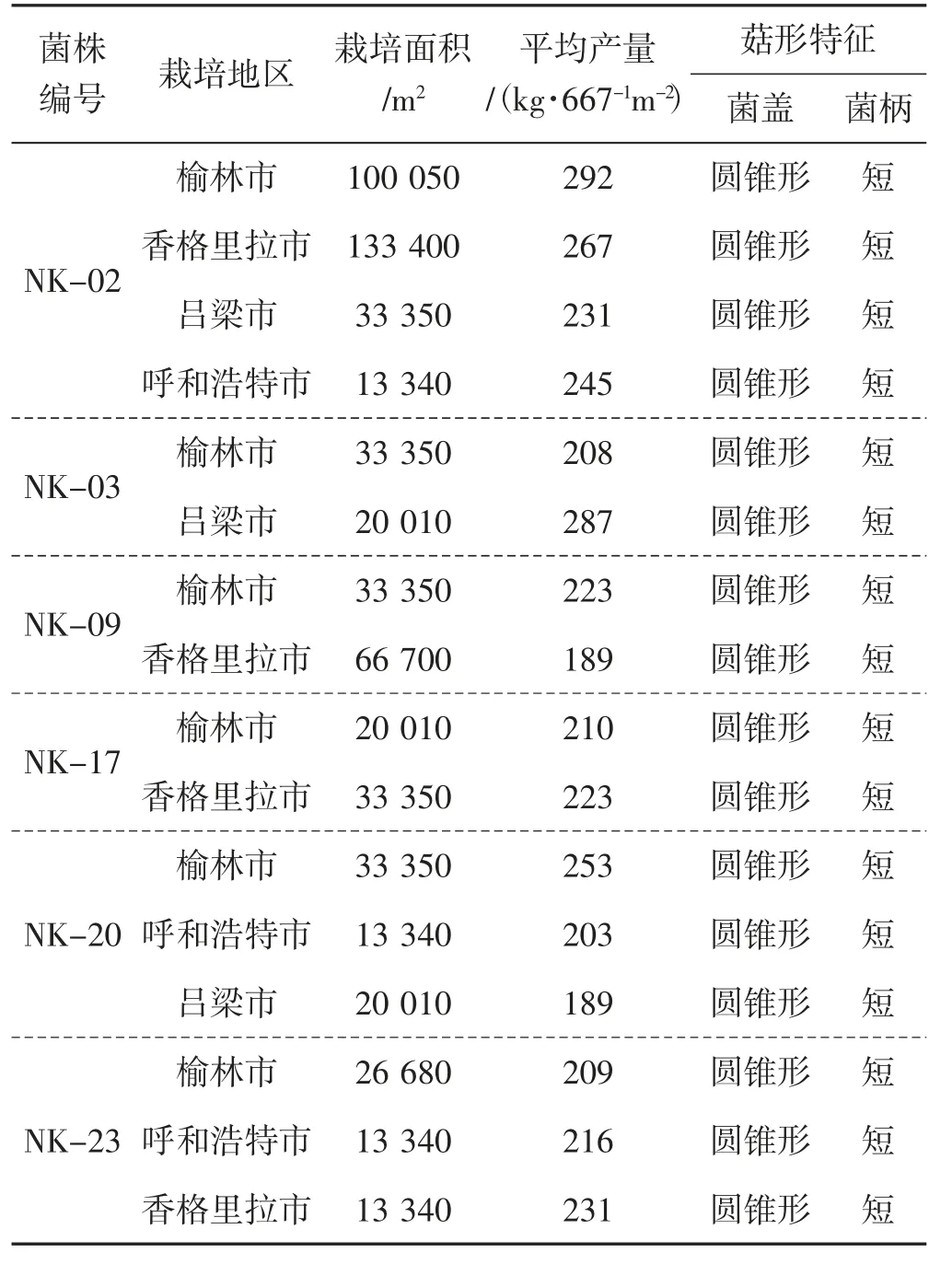

6个在生产示范中性状稳定的羊肚菌菌株在不同地方进行大面积推广栽培试验,结果见表8。

表8 羊肚菌生产示范推广试验数据Tab.8 Data of demonstration extension ofMorchella spp.production in places

由表8可知,将6个优选羊肚菌菌株在陕西省榆林市、山西省吕梁市、云南省香格里拉市、内蒙古自治区呼和浩特市多个地区进行栽培,采收的子实体菇形好,菌盖均呈圆锥形,菌柄均较短。平均产量最高的菌株为NK-02,在榆林市栽培时其平均产量最高达292 kg·667-1m-2。吕梁市栽培的菌株NK-20和香格里拉市栽培的菌株NK-09的平均产量最低,均为189 kg·667-1m-2,但高于6个菌株在生产示范试验(186 kg·667-1m-2)和复选试验(165 kg·667-1m-2)中的最低产量。同一羊肚菌菌株在不同地区进行栽培,其产量也有所不同。以在榆林市栽培可达最高产量的菌株NK-02为例,在吕梁市栽培其产量为231 kg·667-1m-2,而在香格里拉市、呼和浩特市的产量则居于两者之间。在同一地区栽培不同的羊肚菌菌株,其产量也有所不同。以榆林市为例,产量最高的菌株为NK-02,产量最低的菌株为NK-03,其余4个菌株平均产量为224 kg·667-1m-2。综合分析可知,菌株NK-02在榆林市栽培的产量高出该菌株在全国栽培的最低产量(231 kg·667-1m-2)约26%,高出该菌株在全国不同地方产量的平均值(259 kg·667-1m-2)约13%,高出6个菌株在全国的产量平均值(230 kg·667-1m-2)约27%,高出6个菌株中产量最低的菌株NK-20、NK-09产量(189 kg·667-1m-2)约54%。2.4.5 优选羊肚菌菌株产量综合分析

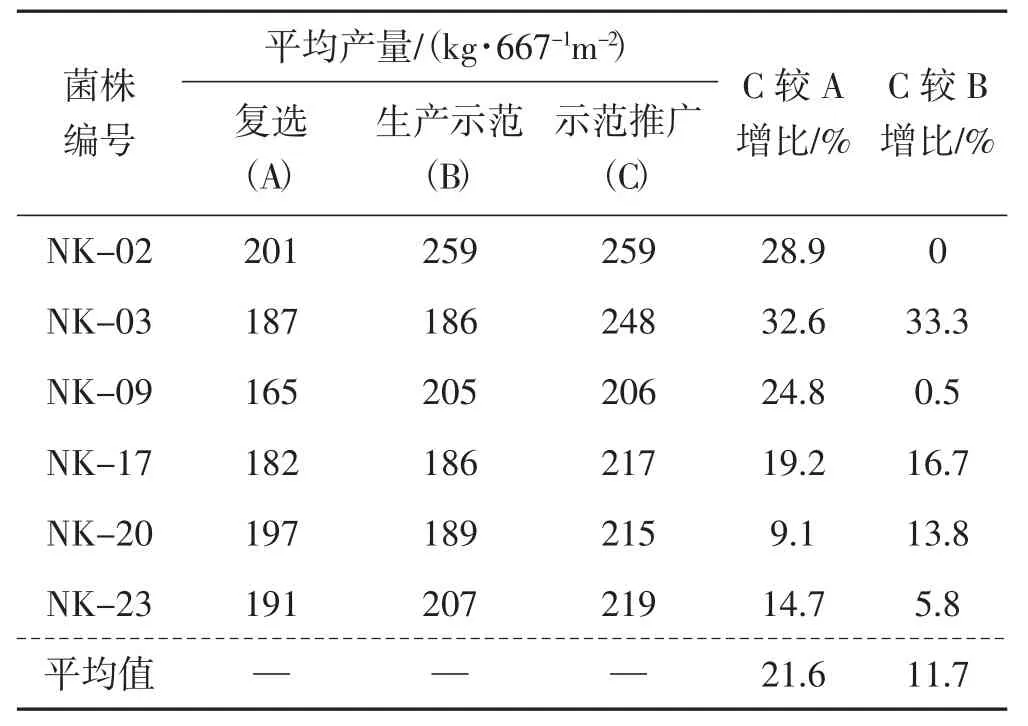

对6个优选羊肚菌菌株在复选试验、生产示范、生产示范推广中的产量进行综合分析,结果见表9。

表9 羊肚菌菌株在复选、生产示范与示范推广试验中的产量比较Tab.9 Comparision of Morchella spp.yield in the test of reselection,production demonstration and demonstration extension

由表9可知,6个菌株在示范推广试验中的产量较复选试验时的产量均有增加,平均增加21.6%;增加最多为菌株NK-03(32.6%),最少为菌株NK-20(9.1%)。6个菌株在示范推广中的平均产量较生产示范试验中的平均产量平均增加11.7%;最多为菌株NK-03,增加33.3%,而菌株NK-02较生产示范产量呈现持平状态。

3 讨论

3.1 菌株收集与鉴定

采集的26个羊肚菌菌株中,除菌株NK-24、NK-25、NK-26呈现菌盖黄色、边缘不规则、顶部近半球形的形态特征外,其他菌株均呈现菌盖黑褐色、边缘不规则、顶部近圆锥形的形态特征,表明不同地方羊肚菌菌盖颜色及形态较为相似。经鉴定发现,各地野生羊肚菌主要以梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌和七妹羊肚菌为主,表明这3个羊肚菌品种具有较好的适应性,可为其人工驯化栽培提供依据。董彩虹[10]和Liu[11]的研究也发现,全国大部分省份主要栽培品种为梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌及少量七妹羊肚菌,与此次调查的野生羊肚菌主要品种的结果一致。羊肚菌的人工驯化必须依据野生菌株的适应性,通过此次种质资源的收集和鉴定,为全国各地羊肚菌的进一步研究与栽培提供了相对可靠的理论依据。

3.2 羊肚菌菌种分离与纯化

羊肚菌菌丝可通过组织分离或孢子分离的方式获得。比较从菌盖和菌柄连接处、菌柄、菌盖3个部位进行组织分离的结果,以菌盖分离获得的菌丝最佳,表现为菌核密集,菌丝长势较好。这与石建森[12]的研究中,菌丝长势、密度、均匀度均表现为菌盖和菌柄结合部位最好,菌柄次之,菌盖部位最差的结论有所不同,可能的原因是其所研究的对象为野生尖顶羊肚菌(Morchella conica),菌丝生长情况与品种有关。

大型真菌子实体的形成与发育,除了受温度、湿度、光照和空气等环境条件以及相应营养条件影响外,还受其特有的遗传因子控制;交配型基因(MAT)是调控真菌有性发育的关键因素[13];缺失交配型基因易对菌丝及子实体生长产生不利影响[14]。结果发现,菌盖和菌柄连接处以及菌盖部分同时含有MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因,而菌柄中仅含有其中一种基因。不同的交配型基因及分离部位交互作用,可能导致菌丝及子实体生长羊肚菌表现出不同的菌丝长势、污染率、菌核密集程度等特征。

黎智文[15]开展了羊肚菌子实体干品组织分离与多孢分离的对比研究,得出孢子萌发率较组织萌发率高的结论,但未开展单孢分离和多孢分离的对比研究。此次研究中,单孢分离和多孢分离的试验结果表明,多孢分离方式所获得的菌株污染率低,且同时存在MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因,利于后续研究的开展。

综合而言,羊肚菌组织分离的部位及孢子分离方式的不同均会对菌丝长势、污染率、菌核密集程度及基因类型产生一定影响。经对比,孢子分离方式较组织分离方式在菌丝长势、污染率、纯化成功菌株数、菌核状态方面有明显的优势,特别是多孢分离。因此,多孢分离方式是羊肚菌菌种分离的最佳方法。

3.3 母种培养基筛选

刘奇正[16]研究发现外源营养模块ENM(exogenous nutrition module)的碳氮比对主培养基中羊肚菌利用外源营养有较为显著的影响。赵航轲[17]研究了碳源和氮源类型对羊肚菌母种培养基的影响,发现存在最佳的碳源和氮源,分别为可溶性淀粉和蛋白胨。结果表明,不同母种培养基对羊肚菌菌丝生长及形态特征有一定的影响,但不明显,原因可能为各种培养基均能为菌丝生长提供合适的、足量的营养,碳氮比相对合适,碳源、氮源类型相差较小。王静之[18]研究了不同碳源对羊肚菌母种菌丝生长的影响,结果显示含有淀粉的培养基菌丝生长速度最快。此次试验中,M2培养基为唯一含有麦麸的培养基,而麦麸富含淀粉,因此M2培养基中菌丝长势佳可能与麦麸中含碳量高从而调配了培养基的碳氮比有关。

3.4 羊肚菌优良菌株选育

对来自全国不同地方的26株羊肚菌进行了初选、复选、生产示范、示范推广研究。在初选试验中,不同菌株表现出不同的菌丝萌发时间、菌霜出现时间、菇形特征、产量,其中有12个菌株(NK-02、NK-03、NK-05、NK-08、NK-09、NK-10、NK-15、NK-17、NK-18、NK-20、NK-21、NK-23)综合表现优良,产量均高于150 kg·667-1m-2。不同菌株的产量等性状的差异可能除了与其内在基因型有关外,也可能与陕北特定的风沙环境条件有关。

对初选所得的12个羊肚菌菌株开展复选试验的结果表明,部分初选结果表现优良的菌株出现了产量降低、菇体畸形或病虫害严重等问题,可能在于复选扩大栽培面积容易引发病虫害或相关条件限制导致部分菌株性状下降。复选得到了6个优良菌株(NK-02、NK-03、NK-09、NK-17、NK-20和NK-23),其出菇稳定,子实体形态特征稳定,畸形菇少,病害轻,产量高;原因可能是其抗病虫害能力较强、适应能力好。

生产示范试验中,6个复选得到的菌株均未出现菇体畸形或严重病虫害的问题,各菌株菌丝萌发时间、菌霜出现时间、菇形特征相对稳定,产量与复选产量持平,甚至出现明显的增产现象,进一步验证了复选结果的分析。部分菌株较复选结果增产的原因可能为新的试验地具有更合适的营养条件与环境条件。

在榆林市马合农场食用菌园区及山西省、云南省、内蒙古自治区等地对6个生产示范中表现优良的菌株进行大面积推广的研究表明,菌株NK-02、NK-03、NK-09、NK-17、NK-20和NK-23性状稳定、抗病性强、有较强的适生性、平均产量高,均超过200 kg·667-1m-2;其中在榆林地区栽培的菌株NK-2平均产量最高,达到了292.5 kg·667-1m-2,是适合该地区栽培的最优品种。

4 结论

综合菌种收集与鉴定、羊肚菌菌种分离与纯化、母种培养基筛选及羊肚菌优良菌株选育的结果可知,全国野生羊肚菌品种主要以梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌和七妹羊肚菌为主,其具有较好的适应性和驯化价值。不同部位的组织分离和不同的孢子分离对菌丝生长发育及产量影响不同,最优的分离方式为多孢子分离。

5种母种培养基对菌丝密度、长势、整齐度及颜色有影响,但不明显,其中以M2培养基所得菌丝最为浓密,为合适的母种培养基。不同类型的26个菌株具有不同的生物性状,其中初选产量大于150 kg·667-1m-2且表现优良的菌株为NK-02、NK-03、NK-05、NK-08、NK-09、NK-10、NK-15、NK-17、NK-18、NK-20、NK-21和NK-23。在复选研究中,部分菌株出现了产量降低、菇体畸形或病虫害严重的问题,最终菌株NK-02、NK-03、NK-09、NK-17、NK-20和NK-23因具有出菇稳定、形态特征稳定、畸形菇少、病害轻、产量高的特征,成为了生产示范的研究对象。

生产示范研究中,上述6个菌株均表现出性能稳定,抗性较强、产量高的特点,甚至部分菌株出现了增产。在全国不同地方大面积推广栽培表明,6个菌株性能稳定、产量高、抗性强、适应能力好,在示范的区域内均适合进一步的推广栽培。同一菌株在不同的栽培区域表现出不同的产量特点,不同菌株在同一栽培区域表现出不同的产量特点,应结合栽培区域选择最优的菌株。适合在榆林地区栽培的最优菌株为NK-02,即来自四川绵阳的七妹羊肚菌,最高产量达292.5 kg·667-1m-2,居于26个菌株在不同地方的产量之首。