云南灰肉红菇保育促繁研究*

冯云利,马 明,余金凤,孙达锋,,华 蓉,,周 汐,方 媛,陈正启,刘绍雄,郭 相**

(1.中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所,云南 昆明 650221;2.云南省食用菌产业发展研究院,云南 昆明 650221)

灰肉红菇(Russula griseocarnosaX.H.Wang,Zhu L.Yang&Knudsen)又名“真红菇”“大红菌”“红锥菌”“正红菇”,隶属于担子菌门(Basidiomycota)蘑菇纲(Agaricomycetes)蘑菇目(Agaricales)红菇科(Russulaceae)红菇属(Russula)[1-2]。灰肉红菇在世界范围内广泛分布,在我国主要分布于福建、云南、江西、广西等省(区)[3-4],其中云南省境内主要分布于玉溪市新平县、西双版纳傣族自治州、普洱市、红河哈尼族彝族自治州绿春县、临沧市永德县等地。灰肉红菇味道鲜美可口且营养丰富,具有滋阴、清凉、解毒的作用;同时还能降低胆固醇、保肝护肝、抗癌、补血壮体等,尤其有利于孕妇产后恢复,深受国内外消费者的青睐,畅销东南亚各国[5-6],具有非常高的食(药)用价值,市场前景广阔。

灰肉红菇属于外生型菌根真菌,常与栎(Quercusspp.)、栲(Castanopsisspp.)、青冈(Cyclobalanopsisspp.)等壳斗科(Fagaceae)树木形成共生关系[7],目前无法实现人工栽培,市场销售完全依赖于野生资源。近年来,由于经济利益的趋使,大部分灰肉红菇子实体尚未成熟就被采集。此外,由于此时孢子还来不及弹射,土壤中菌丝体得不到有效补充,从而加剧了灰肉红菇的生存压力,最终造成产量逐年下降。2015年起,开始进行灰肉红菇的原生境保育促繁,利用“包山养菌”和“保育促繁”等技术手段,通过加强管理及合理采摘等措施,形成了一套科学的自然资源可持续利用的模式。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

保育促繁林地位于云南省临沧市永德县亚练乡章太村(24°14′N,99°38′E,海拔2 100 m~2 200 m),林地面积为80 hm2,林地特征见图1。

图1 保育促繁林地Fig.1 Conservation and promotion of the reproduce in the forest

如图1所示,林地群落植被类型为山原季风常绿阔叶林,主要的乔木种类为短刺栲(Castanopsis echidnocarpa)、越橘(Vacciniumspp.)、水红木(Viburnumcylindricum)、山龙眼(Helicia formosana)、杜鹃(Rhododendronspp.)等,群落盖度为70%~80%;林下气候条件温润潮湿;土壤结构疏松、透水性良好,地表覆盖较为肥厚的腐殖质(5 cm~10 cm),土壤类型为棕壤或黄棕壤,pH 3.0~4.5,呈明显酸性。云南灰肉红菇常见发生的群落类型包括山原季风常绿阔叶林和季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林和中山常绿阔叶林等,其共同特征为气候温暖潮湿,且均以壳斗科植物为建群种。

1.2 研究方法

1.2.1 灰肉红菇保育方法

1)包山养菌

就地保护(in situ conser vation)是保护生物学中野生生物保护策略之一,是生物多样性保护中最为有效的一项措施,也是拯救生物多样性的必要手段。以此为依据对灰肉红菇进行原生境保育[8],也就是封山育菌,即对林地进行封闭式管理,具体措施有2项:建设围栏,把产菇林地隔离开,减少外界干扰;专人巡护,避免任意采摘。

2)林地结构调整

灰肉红菇的保育不是“越保护越好”,过于致密的林地环境和富营养状况对其生长不利。灰肉红菇生长环境的地表腐殖质层最适厚度为5 cm~8 cm。这一厚度既能提供足够的有机养分,又能促进其孢子与植物根系充分接触,从而促进菌根形成并增加其自然繁衍的几率,同时还能维持适宜的土壤湿度。此外,灰肉红菇的生长需要散射光,林地植被过密也将影响其生长。因此,需要在每年的1月~2月对林地结构进行调整。对于地表覆盖物过于肥厚的林地,需要少量去除腐殖质,使之达到5 cm~8 cm的理想厚度;对过于致密的林地,则需要修剪部分乔木或灌木枝叶,使群落盖度(指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比例)维持在70%~80%。

3)幼体保护

由于林地内光照不均,部分灰肉红菇童菇会被阳光晒伤。针对这种情况,可采用树木枝叶或塑料薄膜搭建简易小拱棚,人为营造出通风、遮阳和保湿的有利环境,以便保护童菇;同时小拱棚还能有效防止鸟、虫摄食灰肉红菇子实体。

1.2.2 灰肉红菇扩繁促产方法

播种时间:播种时间选择在7月~9月份雨后晴天进行。

孢子悬浮液的制备:选择成熟子实体,破损和过熟菇均可使用,避免使用幼小菇和霉变菇(幼小菇尚未形成成熟孢子,而霉变菇会对悬浮液造成污染)。将新鲜或风干后的子实体菌盖(产孢组织)粉碎后置于营养液中,菌盖和营养液质量比为1∶10,充分混合制成孢子悬浮液。

营养液配方:麦麸50 g、蔗糖20 g、磷酸二氢钾1 g、硫酸镁0.05 g,无菌水1 000 mL,pH 5.5。

播种方法:每个接种点需孢子悬浮液120 mL,每100平方米接种点数量为15个~20个。播种方式为挖坑播种,选择树龄15年以上的阔叶树,挖坑的深度以见到树木须根为宜(约10 cm~15 cm),坑直径为20 cm左右;播种后原土回填,并在表面铺上一层枯枝落叶,用以保持水分,若土壤较为干燥,则需另外浇水,使土壤湿度达到60%左右。

1.2.3 样地选择

在基地内随机选择3个出菇样地(A1、A2、A3)记作产菇试验区,进行处理;随机选择3个未产菇样地(B1、B2、B3)记作未产菇试验区;另设3个出菇区样地(CK1、CK2、CK3)为对照区,不进行任何处理。9个样地面积均为10 m×10 m。

1.2.4 标准采集

1)为减轻采集灰肉红菇时对土壤结构造成破坏,采集工具常以尖头木棍或竹棍为宜。使用干净无污染的竹筐或背篓,内铺垫一些树叶或草,防止灰肉红菇子实体相互摩擦造成损伤,不可使用含有农药或化肥的容器以免污染子实体。

2)严禁采集童菇,即菌盖直径小于5 cm的子实体。应采集菌盖尚未完全打开、菌盖肥厚、菌柄粗壮、无损伤、无病害的个体,此时的子实体商品价值最高。

3)在采集时应保留部分老熟、残次个体,让其自然生长衰败,促使孢子生长成熟并向外弹射。待孢子萌发后形成的菌丝体又可与植物根系结合,实现孢子→菌丝→菌根→杂合基质→子实体这一生活史的良性循环。1.2.5 管理

1)温湿度调控:灰肉红菇菌丝生长的温度范围为20℃~28℃,最适生长温度为22℃~25℃,林地空气湿度为80%~100%,土壤湿度为50%~60%。在灰肉红菇出菇阶段,晴雨交替有利于刺激原基形成。如长期未降雨,则需适度灌溉以保持土壤湿度。

2)病虫害防治:除了小拱棚的搭建外,还可进行人工除虫或放置稻草人,减少鸟、虫对子实体的伤害;此外看护人员还应及时清除病害菇,防止其对林地环境造成污染。

3)日常管护:看护人员应及时观察子实体长势,做到童菇不被破坏、商品菇及时采收、老熟菇适当保留。

2 结果与分析

2.1 灰肉红菇播种后菌丝及子实体变化情况

2016年至2019年连续进行促繁播种,播种后菌丝及子实体变化情况见图2和图3。

图2 灰肉红菇菌丝生长情况Fig.2 Growth status of Russula griseocarnosa mycelia

图3 灰肉红菇促繁出菇效果Fig.3 The fruiting effect on promotion amplification of Russula griseocarnosa

如图2和图3所示,以新鲜成熟子实体制作的的孢子悬浮液播种后菌丝量明显增加;产菇区子实体发生数量明显增加,平均增幅为2朵/m2~3朵/m2;未产菇区播种后次年无法产菇,一般需等待地下菌丝蓄积2年~3年,之后才有少量子实体发生。

2.2 灰肉红菇产量统计

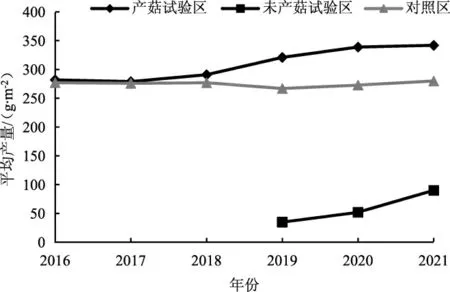

永德县灰肉红菇产区原每100平方米产量为2.45 kg~2.60 kg,自2016年开展保育促繁研究以来,其产量变化情况见图4。

图4 灰肉红菇产量Fig.4 Yield of Russula griseocarnosa

如图4所示,2019年~2021年,试验区A1、A2、A3的平均产量为279 g·m-2~342 g·m-2,即每100平方米平均产量为2.79 kg~3.42 kg,增幅为17%~21%。未产菇区域(B1、B2、B3)在2016年播种后,到2019年开始少量产菇,2019年~2021年平均产量为35 g·m-2~90 g·m-2,即每100平方米平均产量为0.35 kg~0.90 kg。

3 讨论

灰肉红菇的原生境保育促繁是一项集包山养菌、林地调整、幼体保护、促繁、标准采集为一体的技术体系。从综合效益来看,该技术的应用对提升灰肉红菇的自然产量和品质具有明显作用。由于动态监测和菌丝取样对土壤结构的破坏较大,故研究中未对地下菌丝生长情况进行动态监测和定量分析,因此无法对保育和播种措施的作用程度进行比较。从未产菇区域的促繁效果来看,通过根系侵染、扩大地下菌丝量从而增加子实体产量的方法是有效的,但该方法存在浸染率低、受自然因素影响较大的风险,有待相关技术不断更新和发展。

云南是野生食用菌资源大省,因过度采集和生境破坏,造成多种珍稀物种栖息地萎缩且产量逐年下降,亟需制定出科学且易于操作的保护措施。研究中涉及到的保育促繁技术并不仅限于灰肉红菇,对于松茸(Tricholoma matsutake)、块菌(Tuberspp.)、干巴菌(Thelephora ganbajun)等珍稀物种同样适用,仅在参数设计上存在差异。将保育促繁技术在山区进行推广应用,可同时兼顾生态平衡和资源恢复,对生物多样性保护具有重要意义,对野生食用菌产业的健康可持续发展具有长远的推动作用。