“双师课堂”理念下课后服务模式创新研究

管永新

一、课后服务的现状和问题分析

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确提出减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的双减要求。双减政策推动了学生课后服务回归校园,强化学校教育主体责任和主阵地地位。学校作为立德树人的重要机构和场所,理应承担起学生课后服务的重要使命,提升课后服务水平,创新课后服务模式,构建课后服务课程体系,优化课后服务管理平台,满足学生多样化、个性化课后学习需求,这已成为学校当前重要教育职责。

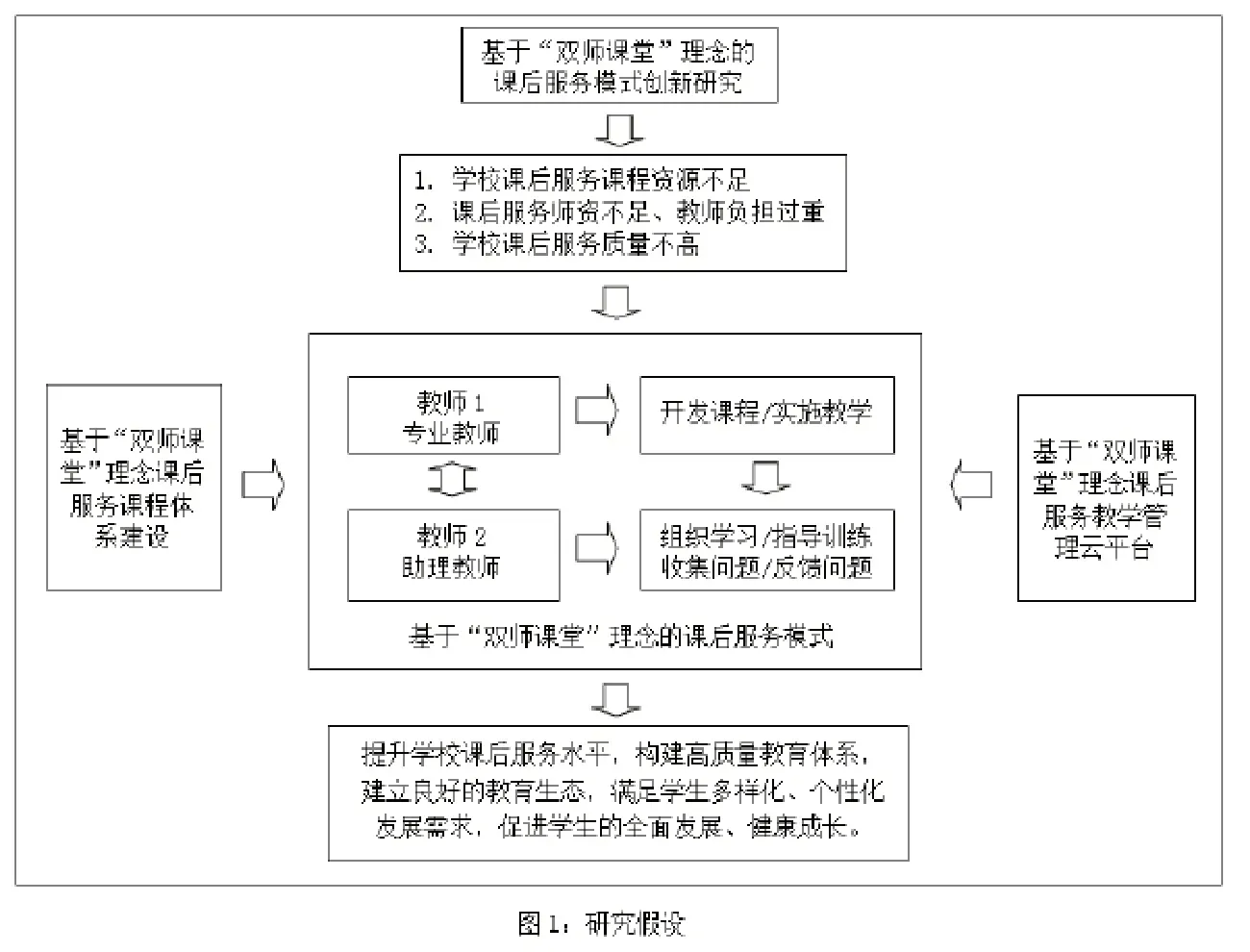

然而由于双减政策实施前的较长时期内,家长大多会选择校外培训机构为学生提供课后服务补充,对学校课后服务的期待和需求并不高,久而久之造成了义务教育学校的课后服务供给在顶层设计和系统规划方面的不足,学校整体课后服务供给水平不高。因此,双减政策实施后,出现了诸如课后服务课程资源匮乏、课后服务师资不足、教师课后服务负担过重、课后服务管理平台不完善、课后服务质量不高等一系列问题。

二、“双师课堂”理念下课后服务模式创新研究

基于上述问题,笔者开展了“双师课堂”理念下课后服务模式创新研究,在充分调研课后服务现状的基础上,提出基于“双师课堂”理念的课后服务新模式,以图解决当前双减背景下学校面临的课后服务师资不足、教师负担过重、课程资源不足和课后服务质量不高等系列问题,建立良好的学校教育生态,满足学生多样化、个性化的发展需求。

(一)“双师课堂”理念下课后服务模式创新

所谓双师课堂,是一种集合了线上线下教学优势而出现的一种教育新模式。

双师课堂的核心就是两位教师共同掌控同一课堂,授课教师只需做好教学工作,课堂的纪律以及组织、指导、答疑、辅导等与学生的互动由助教老师完成,[1]即由两名教师共同完成教学工作的一种课堂样态。这一课后服务模式是笔者在对“双师课堂”理论和实践进行充分研究的基础上,提出的一种创新性课后服务新模式(见图1)。

(二)“双师课堂”理念下课后服务课程体系创新

课程是学校育人的重要载体,课后服务作为学校育人的重要环节,同样需要系统地丰富课程体系予以保证。构建学校课后服务课程体系是提升学校课后服务水平,满足学生多样化、个性化发展需求的重要保障。

课后服务课程体系构建应围绕国家教育方针、学校办学理念、育人目标,从培养学生社会主义核心价值观和核心素养出发,从学生兴趣、需要和能力提升出发,以德智体美劳五育并举为导向,整合教育资源,借助区域丰富的社科院所、社会大课堂、博物馆和公园、人文景观等,整合形成综合性课后服务课程。对内挖掘教师潜力,适配课堂时长,从内容故事化、形式数字化的角度改进和完善课后服务课程,为学生提供形式丰富、多纬度和多领域的课后服务课程资源。

这些课程既有确保国家课程落实的课业辅导类和学科拓展类课程,也有满足多样化、个性化需求的综合素质类课程,还有增强学生实践能力、创新精神和社会责任感的综合实践类提升课程。以书法课程为例,课程目标是培养学生掌握汉字书写技巧,养成正确书写习惯,从小夯实汉字书写的基础,领略中华汉字之美;课程内容包括正确坐姿与握笔方法、笔画与偏旁部首书写方法、独体字与合体字书写要领、汉字结构与汉字知识等。在课程实施中,专业教师细致全面地讲解笔顺、书写技巧、错误书写对比等重难点,助教教师的工作主要包括坐姿与执笔习惯等细节的纠正。书法课程的开发一方面满足了学生书法学习需求,促进了学生专注力、观察力、感知力、实践力的提升,另一方面也放大了书法教师的“供给效能”,提升了学校课程供给能力。

(三)“双师课堂”理念下课后服务管理平台创新

“双师课堂”理念下课后服务模式是借助“互联网+教育”优势,依托“双师课堂”理论的一种课后服务创新模式,其充分发挥“互联网+教育”在课后服务领域应用,实现课后服务优质课程和师资资源的共享。要实现“双师课堂”模式的落地,不仅要从教师的教学方式改革入手,还应当从互联网平台的搭建入手。[2]“双师课堂”课后服务模式必须以信息化学习平台为依托,学习平台是教师备课、授课与师生交互、数据反馈等流程的重要支撑,是学生听课和师生、生生互动与交流以及信息反馈的重要载体。

笔者对学校“停课不停学”期间教师所使用的学习平台展开调研,发现教师主要采用微信、QQ、腾讯会议、腾讯课堂、钉钉、希沃课堂等十余个软件平台,由于有些学习平台的专业性不足,部分教师对平台使用的熟练程度不高且各学科学习平台又不统一,学生需多平台交叉切换使用,外加网速不稳定因素的影响,学生普遍对平台的满意度较低。笔者认为做好信息化学习平台建设是“双师课堂”理念下课后服务模式创新的关键所在,因此笔者对教师使用平台的情况进行了认真的分析和研究,淘汰了一些操作繁琐、不方便和性价比不高的平台,筛选出适合本校师生水平,操作简单、方便、快捷、性价比较高、师生共同认可的学习平台,尽可能减少平台种类,做到全校统一学习平台,避免因平台交叉和切换等因素影响学生在线学习效果。此外,学校还加强对教师和学生的培训,为“双师课堂”理念下课后服务模式创新打好基础,进而促进课后服务方式转变,提升课后服务质量和品质。

三、课后服务模式创新的应用成效

(一)创新课后服务模式,推动了双减政策落地

双减政策出台后,学校成为学生课后服务的重要供给方,提供优质的课后服务,满足学生多样化、个性化需求是学校不可推卸的责任和使命,也是新时代落实立德树人根本任务的新使命和新要求。由于课后服务还是“新生事物”,国内大多数学校都还处于边研究、边实践、边完善的阶段,目前还没有形成相对成熟的模式和经验,且随着时间的推移,各地学校课后服务困难和短板也会日益显现,因此探索课后服务有效路径和策略、推动双减政策落地成为各学校当前的核心工作。笔者所在校开展的“双师课堂”模式,以探索和创新课后服务新模式为目标,以课后服务课程、管理体系为保障,实现了既有利于推动双减政策的落地,也有利于突破当前课后服务教育瓶颈,积累课后服务经验,为义务教育学校开展课后服务研究提供了探索与实践经验。

(二)缓解优质师资不足,放大了“优专”教师供给

一方面双减政策出台后,义务教育课后服务的“5+2”模式要求“小学书面作业不出校门、初中疑难作业不带回家”,满足在校学生“全员”“全学科”“全时段”需求,延长了教师在校工作时长,教师需要承担比以前更大的工作量,大大增加教师的工作负担。另一方面双减政策实施前,家长大多会选择课外培训机构为学生提供课后服务,学校在学生课后服务供给方面缺少顶层设计和系统思考,对课后服务方面的专业教师储备较少,学校课后服务师资无法满足学生多样化、个性化发展需求。

开展“双师课堂”理念下课后服务模式创新可以极大地解放教育生产力和提高优秀教师的教学供给效率,解决优质教学资源稀缺问题,有效优化教师资源配置,[3]缓解学校课后服务师资紧张矛盾。这一模式也可以充分发挥本校、教育集团、学区内、区域内的优秀教师资源优势,弥补一般教师在课后服务教学方面的不足,特别是在开展素质类课程时,更有利于将专业教师的学科专业优势与其它教师(如班主任)在学生管理上的优势结合起来,实现课后服务效益的最大化;有利于实现课后服务优质教学资源的共享,促进教育公平与发展,提升课后服务时段学生学习的实际获得感。

(三)最后是优化课后服务供给,推动了“服务”走向育人

开展“双师课堂”理念下的课后服务模式创新研究,借助区域或学校现有优质教师资源,开发形成了一批优质课后服务课程,并在满足当前课后服务需要的基础上逐步形成课后服务课程体系,有效提升了学校课后服务整体水平,并逐步让课后服务真正从“服务”走向“育人”,同时也营造良好的教育生态,促进了学生的全面发展、健康成长。

学校通过对“双师课堂”理念下课后服务模式的创新研究,探索形成了双减政策背景下学校课后服务新型模式,解决了当前学校面临的课后服务师资不足、教师负担过重、课程资源不足和课后服务质量不高等系列问题,提高了学校课后服务质量,为双减政策真正落地探索了有效路径和实施策略,积累了丰富的学校“课后服务”育人经验。

然而课后服务作为一个相对“新生事物”,受研究和实践时间所限,学校在课后服务课程体系建设、模式创新和平台开发等方面依然还有很长的路要走,还需要通过大量的课堂实践检验其科学性和有效性。通过前期的研究和实践,新的模式已经体现出了独特的育人功能和价值,虽然目前还存在着一些不足或问题,但作为推动双减落地的重要举措,其基本的改革思路和方向是正确的,也有着更加广泛的提升空间。因此,笔者认为“双师课堂”理念下的课后服务模式创新研究不应单纯是学校落实双减政策的应急之举,更应该将其转变为撬动教育教学变革的重要契机,不断积累课后服务育人经验,引导学校、教师和家庭重新审视教育的本质,重新构建学校一体化育人路径,探索更为有效的课后服务模式,不断提升学校课后服务水平,建立更加优质的教育生态,使课后服务更好地满足学生多样化、个性化发展需求,促进学生的全面发展、健康成长,为学生终身发展奠定基础。