鼻中隔改良缝合技术在鼻中隔偏曲矫正术中的应用

常涛,王申,金建平

(苏州市第九人民医院 耳鼻咽喉科,江苏 苏州 215200)

鼻中隔偏曲是耳鼻咽喉头颈外科常见的病种之一,临床主要表现为持续性鼻塞、反复鼻出血、单侧反射性头痛等,主要的治疗方法为鼻中隔偏曲矫正术[1]。然而,术后双侧鼻腔填塞所导致的鼻塞、头昏、疼痛、呼吸及睡眠障碍等不适,常使患者痛苦不堪[2]。此外,填塞材料压迫的不均匀及对鼻黏膜的擦伤等,易导致鼻中隔血肿[3]和鼻腔粘连。为有效减少上述情况的发生,一些学者尝试使用鼻中隔缝合来取代鼻腔填塞,该方法采用“之”字形从后向前连续贯穿缝合鼻中隔黏膜[4]。2015年以来我们在上述鼻中隔缝合的基础上做了进一步的改良,取得了较为满意的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2015年1月—2020年5月住院行鼻中隔偏曲矫正术的患者80例作为研究对象,随机分为填塞组和缝合组各40例。所有患者均临床诊断为鼻中隔偏曲,不伴有慢性鼻窦炎、鼻息肉、变应性鼻炎等疾病。所有患者均无高血压、糖尿病、心脏病等基础性疾病。填塞组中男35例,女5例;年龄21~50岁,平均34.6岁;缝合组中男34例,女6例;年龄18~53岁,平均年龄30.9岁。两组患者在性别、年龄等方面均无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者均于全麻下行鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术。填塞组以薇乔(Vicryl 4-0可吸收线)缝合切口后予双侧鼻腔填塞膨胀海绵,术后48 h取出填塞物并进行鼻腔清理,术后10 d拆线。缝合组在鼻内镜下以薇乔(Vicryl 4-0可吸收线)三角针进行常规间断缝合切口,然后再从切口下端的前下方进针,从前向后呈“N”形进行鼻中隔连续贯穿缝合(图1),持针方法见图2,缝至中鼻甲前端相对应位置时,返回继续“N”形缝合,缝至前端与尾线打结固定(图3),一般贯穿缝合8~10针(图4)。缝合结束后清除鼻腔分泌物及血迹,不予鼻腔填塞。术后48 h进行鼻腔清理,10 d后拆除缝线。两组患者术后均采用抗炎、消肿、止血及对症治疗。术后随访6个月,观察患者症状改善及鼻腔恢复情况。

1.3 观察指标

术后24 h,采用VAS,评估患者在吞咽困难、鼻部疼痛、头痛、溢泪、耳闷、睡眠困难等6个方面的症状(0分表示没有不适感,10分表示不适感十分强烈,难以忍受),得分越高表明患者症状越严重。术后48 h,填塞组取出鼻腔填塞物后进行鼻腔清理,缝合组只进行鼻腔清理,并对两组患者的疼痛程度进行VAS评分。术后10 d复查,拆除鼻中隔缝线,观察有无鼻中隔血肿、局部感染等并发症的发生。术后继续随访6个月,进一步观察患者症状改善及鼻腔恢复情况,记录有无鼻中隔穿孔、鼻腔黏连等并发症的出现。

1.4 统计学方法

使用SPSS 20.0软件进行统计学数据分析,两组之间各个指标的均数采用两样本t检验,两组患者术后并发症的发生情况采用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

术后24 h,除溢泪(P=0.09)外,其余5个方面,填塞组VAS评分均高于缝合组,差异具有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表1。

术后48 h,填塞组在疼痛评分为(6.38±0.71)分,缝合组疼痛评分为(2.38±0.63)分,经比较差异具有统计学意义(t=26.80,P<0.05)。

图1 改良缝合示意图 图2 持针方法 图3 缝线在切口处首尾打结 图4 贯穿缝合中隔黏膜

表1 两组术后24 h不适度VAS评分 (分,

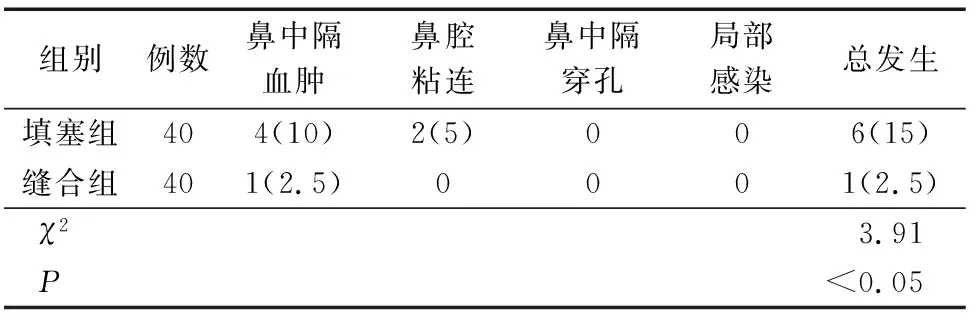

术后随访6个月,填塞组合计出现4例鼻中隔血肿、2例鼻腔粘连,而缝合组出现1例鼻中隔血肿,两组患者术后均未出现鼻中隔穿孔及局部感染。填塞组术后并发症的发生率高于缝合组,差异具有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表2。

表2 两组术后6个月并发症发生情况比较 [例(%)]

3 讨论

鼻中隔偏曲矫正术后,传统方法行双侧鼻腔填塞以稳定鼻腔结构,防止术后出血及鼻中隔血肿的发生。但是填塞加重了患者的不适感,使黏膜水肿等炎症反应更加明显,影响了鼻腔纤毛的清除功能[5]。填塞材料压迫的不均匀,以及去除填塞物过快,局部失压,也有致鼻中隔血肿发生的可能[6]。尽管近年来在填塞材料上由传统的碘仿纱条、凡士林纱条发展到硅胶管、气囊、膨胀海绵等[7-8],但填塞仍会引起患者呼吸及吞咽困难、睡眠障碍等诸多不适,术后取出填塞物时的疼痛感亦为很多患者所畏惧,更甚者会诱发鼻心反射[9]。

Lee等[10]1988年率先尝试在鼻中隔偏曲矫正术后用缝合技术替代鼻腔填塞,21世纪鼻内镜技术的发展使得鼻中隔缝合技术得以广泛开展。鼻中隔连续缝合后产生的持续张力可使鼻中隔黏膜内的出血及渗出液从三角针孔中逐渐流出,起到术后减张、有效关闭死腔及定型的作用。目前此缝合方法在鼻中隔三线减张术中也同样适用[11]。本研究显示,术后24 h,填塞组在吞咽困难、鼻部疼痛、头痛、耳闷、睡眠困难等方面VAS评分值明显高于缝合组,说明缝合组的患者术后舒适度明显增加。术后48 h清理鼻腔时,缝合组的疼痛评分也明显低于填塞组,患者痛苦减轻,依从性增加。鼻中隔贯穿缝合后并发症的发生率也明显降低,是由于缝线能提供更长时间的稳固力,促进中隔腔及早粘连闭合,同时避免了填塞物对血管和神经造成的压迫,有利于黏膜功能的修复。缝合同时能及时地引流鼻腔分泌物,促进术腔的愈合[12]。

鼻中隔缝合有一定的优势,但是我们在临床实践中也发现了一些问题,因此将此技术作进一步改良,并总结了一些经验和体会:①常规的鼻中隔缝合技术从后往前缝,但此法会出现由于起始端的线结体积过小或张力过高而使线结穿透黏膜致缝线松散脱落的可能。为解决此问题,前期我们尝试在起始端缝上一小块膨胀海绵固定线结,但发现此膨胀海绵作为异物可能会刺激黏膜炎性物质不断渗出,有增加鼻腔感染的风险。于是我们再作二次改良,采用由前向后再返回由后向前连续褥式缝合,最后在起始端将丝线首尾打结的方法,解决了线结脱落的问题;②常规的鼻中隔缝合技术将切口的缝合作最后处理,我们改良后先行切口处缝合,再行贯穿缝合,这样有利于切口处黏膜瓣的良好对位,避免出现缝隙或褶皱影响愈合;③长期的鼻中隔偏曲易造成黏膜的增生和软骨记忆[13],导致术后原病变部位仍有偏曲产生,而采用改良缝合后我们就能较为灵活地针对这些薄弱点重点缝合,防止偏曲的复发[14];④对于术中出现的鼻中隔单侧面较大的黏膜破损,可予破损面间断缝合后再行连续缝合,避免了黏膜畸形愈合、穿孔、鼻腔粘连等并发症的产生;⑤鼻中隔矫正后两侧的黏膜由于失去了骨质的支撑而在进针受力时易漂移摆动,导致鼻中隔黏膜紧贴一侧鼻腔外侧壁而给出针造成难度,解决的方法可以在双侧嗅裂区填塞生理盐水棉片左右夹持固定黏膜后再进针;⑥在预防术后出血及鼻中隔血肿方面,我们认为充分止血很重要,必要时可以用双极电凝止血,而且连续缝合的间距要密,特别是对于棘突去除后的空腔部位要作重点处理。本研究缝合组出现的1例鼻中隔血肿病例即为偏曲位置在鼻中隔后上方患者,此处位置较深,空间狭小,贯穿缝合有难度,术后遗留空腔而产生了血肿。我们分析此类患者可以考虑将空腔的下缘一侧黏膜面划破,再予两侧填塞小块膨胀海绵局部压迫,以利于空腔中血性液体的引流。局部填塞时可用剥离子保护缝线,防止其断裂或拉伤黏膜。

综上所述,针对进行鼻中隔偏曲矫正术治疗的患者,鼻中隔改良缝合技术相较于传统的鼻腔填塞,具有痛苦小,并发症发生率低,疗效佳等优点,能明显改善患者术后的生活质量,减轻其在换药时的心理负担,值得在临床上推广应用。