西湖十景御碑亭景观变迁考析

杨 翔 陈 波

YANG Xiang CHEN Bo *

(浙江理工大学建筑工程学院,杭州 310018)

( School of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang, China, 310018 )

清西湖十景御碑亭的建立使初创于南宋的西湖十景得以固址求实。御碑亭历经漫长而曲折的过程发展至今,是西湖十景中不可或缺的景观要素。基于古籍文献、图像资料,结合实地考察,追溯构建历史,梳理其景观变迁历程,总结西湖十景中十座御碑亭历经“御书亭—御碑亭”组合营构、题诗增刻的发展,跨越康熙雍正乾隆三朝得以全然成型;长期发展中因历史变故、市政建设影响,其位置、形态、功能经调整后进入平稳发展,从古今御碑亭景观营造角度为西湖文化景观研究进行了有益补充,增加对园林空间中碑亭建筑应用的历史认识。

风景园林;西湖十景;御碑亭;园林建筑;杭州

西湖十景是西湖精华之所在,源出南宋画院画师的山水画题名。南宋祝穆编撰的《方舆胜览》[1]中最早记载其景目:“好事者尝命十题,有曰:平湖秋月、苏堤春晓、断桥残雪、雷峰落照、南屏晚钟,曲院风荷①宋咸淳间(1265-1274年)祝穆撰刻本《新编方舆胜览》所记为“麯院风荷”。清乾隆四十七年(1782年)文渊阁《四库全书》史部《方舆胜览》抄本所记为“曲院风荷”。、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月、两峰插云。”西湖十景景目系列自此成型。清康熙、乾隆两帝南巡至杭州御题西湖十景,此后各景目均建有碑亭。碑亭是中国风景名胜及园林中常见的一种亭,其主体是碑,多具有文化或纪念意义,御碑亭则是碑亭的一种类型[2]。现存西湖十景御碑亭虽仅少量构件为亲历西湖兴衰的遗存,但仍因其所承载的历史而成为西湖阶段性发展的重要见证者。已有学者考究杭州存世乾隆御制诗碑刻[3],整理汇总西湖十景御碑亭形制,关注到御碑内容及其初立、重建的时间节点[4],但多停留于现状,尚未深入研究这一历史物证的形成与变迁。

目前相关的历史研究多散落在与康乾两帝南巡文化活动、西湖十景相关的研究中:刘欢萍[5-6]探讨了乾隆南巡御制品题对于江南地域文化的影响,探寻了乾隆南巡刻石的产生主体与缘起,认为其南巡刻石主体多为地方官与私家园主,刻石目的既有地方官绅的夸示与逢迎,也不乏皇帝本人的彰功显绩,以宣示天威宸聪;洪泉等[7-9]基于图像资料考析平湖秋月、三潭印月、曲院风荷三景变迁历史并复原了其不同时期的建筑平面;王其煌[10]以清人构亭筑胜为切入点之一研究西湖十景今昔变化。关于西湖十景御碑亭景观演变发展的专题性研究相对缺乏。本研究基于专志、方志、山水画、历史影像等资料,结合实地考察,试图梳理西湖十景御碑亭景观变迁历史,总结各时期发展特点,以期丰富对碑亭建筑在园林应用中的研究,增加对西湖文化景观的认识。

1 西湖十景御碑亭历史沿革与景观变迁

1.1 南巡刻石——清初建亭缘由

康熙三十八年(1699年),玄烨于第三次南巡御题西湖十景,改“两峰插云”为“双峰插云”,“麯院荷风”为“曲院风荷”,易“南屏晚钟”为“南屏晓钟”,“雷峰夕照”为“雷峰西照”。前两处沿袭至今,后两处因世人习用初名而被弃。《清波小志》[11]中述:“翠华南幸,十景俱有宸翰①“翠华”喻指皇帝,“宸翰”指帝王的墨迹。。地方官访查旧迹,创建亭榭,以供御碑。”

何故为一石碑而建亭?初看是彰显皇家气派,细查发现有旧迹可循。刻石之风流衍于秦汉之世,而极盛于后汉。秦始皇巡幸刻石为颂功、树威、垂戒,石刻自产生伊始便与政治结下了不解的因缘[12]。诞生于廊庙的石刻,兴盛于民间,自东汉以降,碑刻成为树立在中国大地原野之上的文化景观[13]。最晚到唐代,寺庙中就已经出现了歌颂修寺之美的碑亭,虽唐代社会树碑之风盛行,但此时期的帝王对立碑颂德,建造碑亭以强化碑刻较为谨慎[14]。至宋代,访碑、读碑、拓碑成风,金石学在此时期诞生与成熟。宋人更是痴迷刻石,为保护石刻设栅立栏,建堂立亭的事例不胜枚举[12],而为皇家碑刻建阁立亭自此也就更为普遍了。清代金石学进入全盛期,由此带来的石刻文化与清康乾两帝南巡的碰撞,更是催生了规模可观的刻石活动,西湖十景御石碑及碑亭由此诞生。

1.2 御书亭与御碑亭——清初营构思路

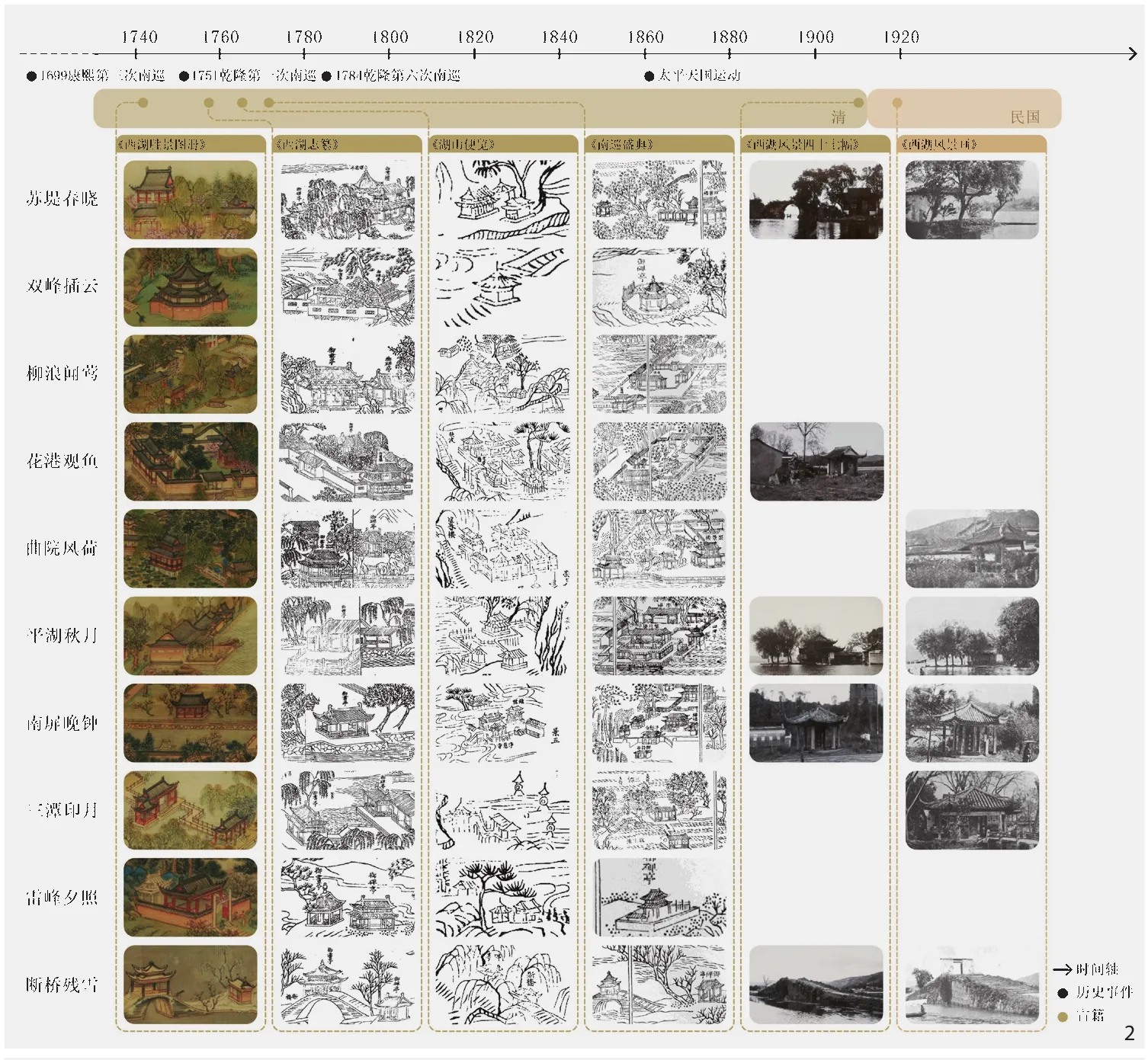

清雍正间浙江总督李卫主持修纂的《西湖志》较为详细地记录了康熙御题西湖十景后立碑建亭的情况,文中多用“奉悬”“匾额”“勒石”“建亭”等字样记述,配图中出现“御书亭”“御碑亭”的明确标注[15],可知御题十景后不仅刻有石碑,为其构建“御碑亭”,还将御题文字制成匾额,为悬挂匾额建造“御书亭”,梳理汇总见表1。

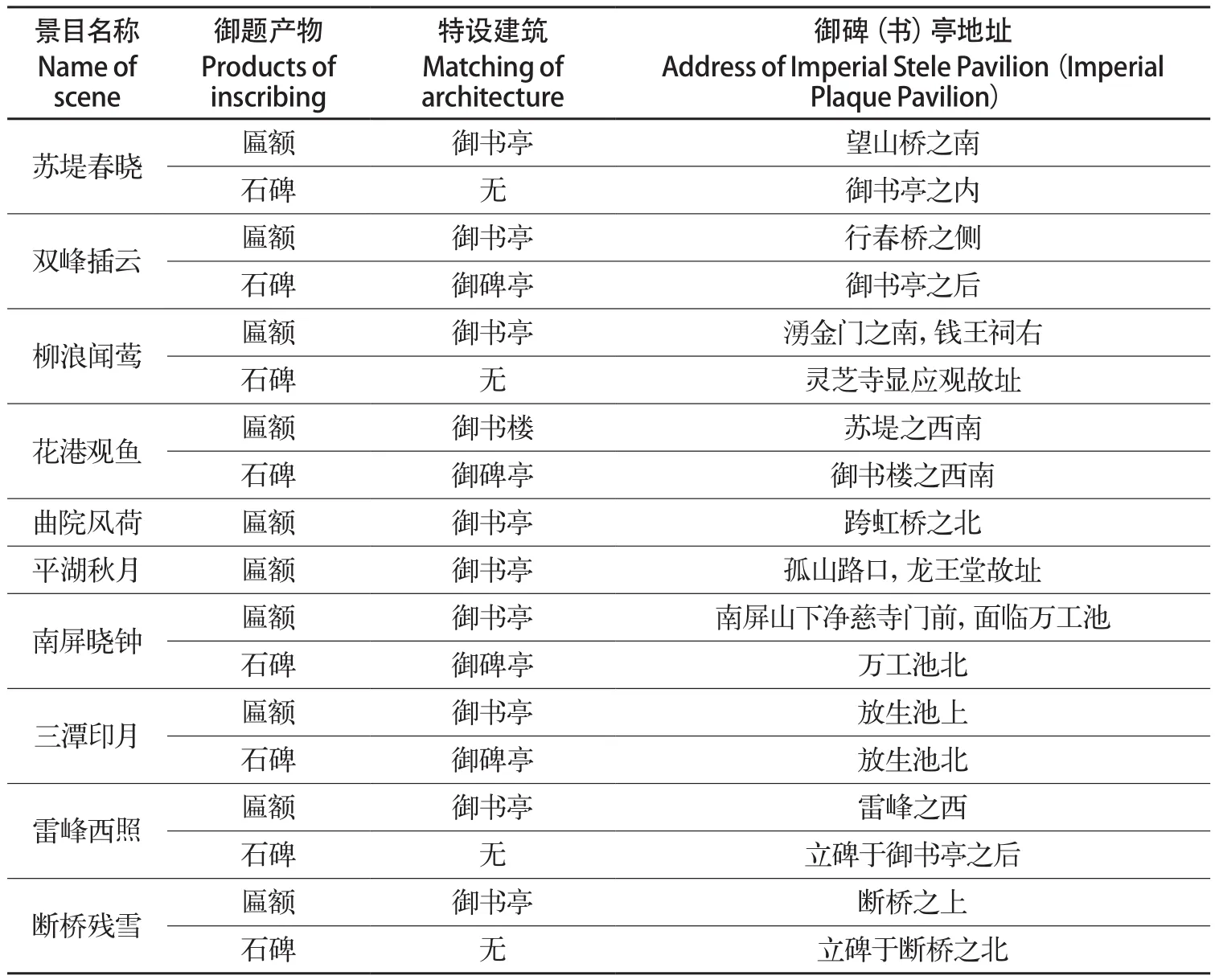

表1 《西湖志》所记建亭情况Tab.1 Construction of the pavilion in the West Lake Chronicle

根据此专志记载,明确十景皆为奉悬匾额建造御书亭或御书楼(两者均因御书匾额而建,下文将此类情况合并,均概称御书亭),且选址考究,追求观景效果,如平湖秋月御书亭“其址前为石台,三面临水上悬”“揽全湖之胜”;双峰插云御书亭“适当两峰正中”,与匾额需要建筑这一赖以生存的物理空间[16]不同,摹刻有石碑的八景中仅有四景提到了构建御碑亭,两景配图中出现御碑亭的刻画。

两亭作为西湖十景意象演绎的载体,是“恭纪名胜”导向下的产物。虽尚未建设完全,但“欲求其地”以建亭的需求切实明确了西湖十景各景目位置或最佳观赏点(图1)。与此同时,也引起了少部分景目景意的转换:如康熙后对双峰插云主体的认定从双塔转变为双峰,原本只有从湖上或隔湖远望才能产生或领略的意境,其内涵被替换成在某一地点可以同时望见南北高峰[10];迁至苏堤跨虹桥畔的“曲院风荷”一景从原有“麯院”之意化为“曲院”。两亭的建立悄然改变着西湖十景的发展轨迹。

图1 清初西湖十景御书亭与御碑亭分布图Fig.1 The distribution of Imperial Stele Pavilions and Imperial plaque Pavilion of the Ten scenes of West Lake in the early Qing Dynasty

1.3 十座御碑亭——清中期全数建成

《西湖志》之后,又出现了大量文献补充记述刻石之事。《净慈寺志》[17]卷首二:“雷峰西照,恭镌石刻在雷峰之巅有亭。南屏晚钟①乾隆年间已恢复旧称“南屏晚钟”。,恭镌石刻在寺门对面有亭,并木刻悬亭上。石刻系康熙三十八年(1699年)三月二十六日。”康熙四十四年净慈寺烧毁,四十六年奉旨重修。翟灏、翟瀚所编《湖山便览》[18]“断桥残雪亭”篇章中记载:“圣祖仁皇帝御书四字为西湖十景之一,四十一年(1702年)有司勒石建亭于此。”陈璚《杭州府志》[19]名胜篇:“御书苏堤春晓为西湖十景第一,爰建亭于望山桥南敬悬宸翰,并勒贞珉于亭内,雍正二年奉(1724年)。”由此可以确定西湖十景御碑并非于同年统一建造,碑亭亦是循序发展。

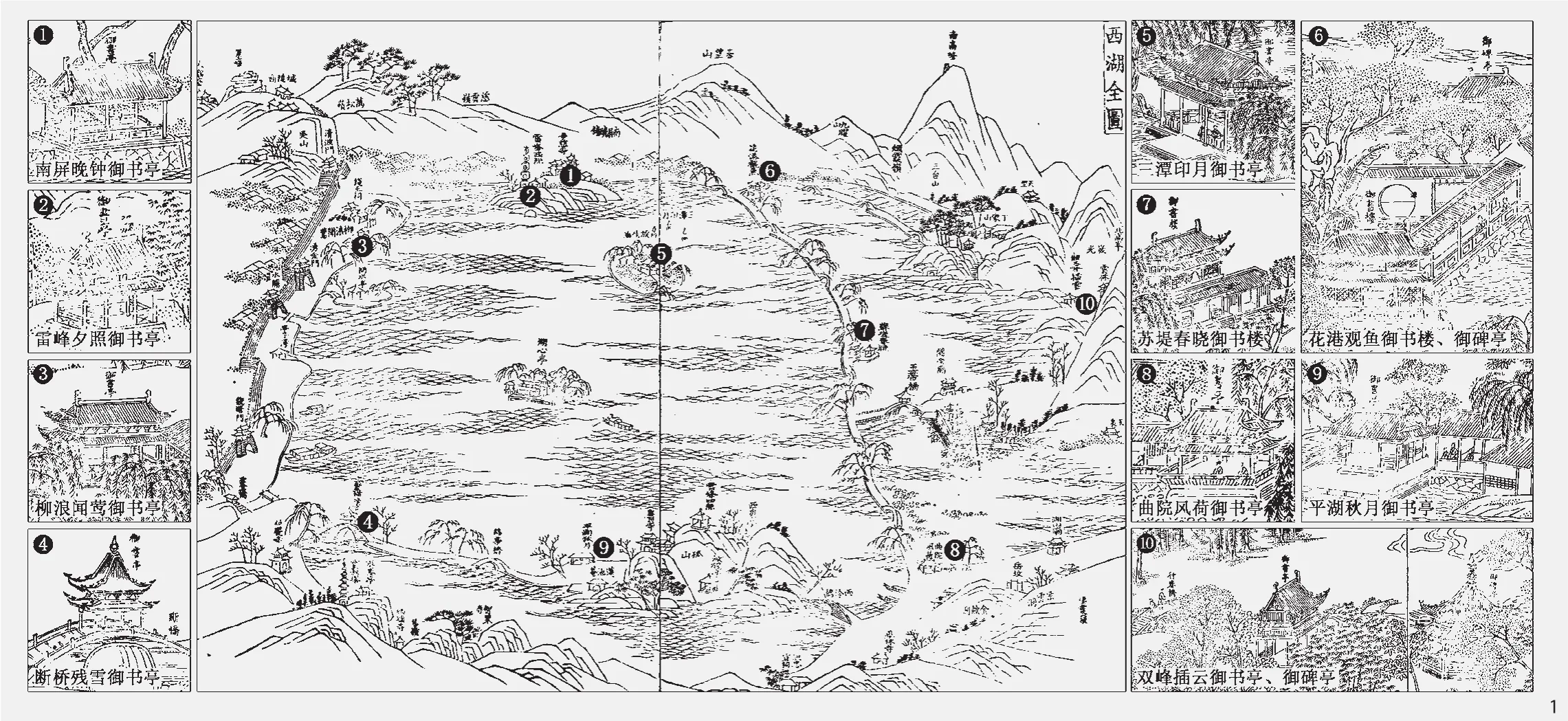

平湖秋月现存御碑为1980年按原刻本、原字迹摹刻重立,碑上刻有“绰奇建立”的字样。根据《清代职官年表》查得绰奇任职于康熙雍正两朝[20]。然刊于乾隆十八年(1753年)的《西湖志纂》中仍没有该景目御碑及碑亭的记载[21],情况不明。其余景目配图中大量组合出现了御碑亭、御书亭和两者对应字样的确切标注(图2)。序刊于乾隆三十年(1765年)的《湖山便览》内“平湖秋月”图出现了一座与今御碑亭位置相似的四角攒尖亭[7],绘于乾隆三十六年(1771年)的《南巡盛典》中,相同位置上的建筑标有“御碑亭”字样[22]。至此,西湖十景御碑亭均有了明确记载,御碑亭的全数建成使其与早期御书亭形成的结构关系更为明晰,“御书亭—御碑亭”两两组合的形式成为时代特色,对西湖十景的固定与流传具有重大意义。

图2 古籍中的西湖十景御碑亭与御书亭Fig.2 Imperial Stele Pavilions and Imperial plaque Pavilion of the Ten scenes of West Lake in the ancient works

1.4 题诗增刻——清中期的发展与丰盈

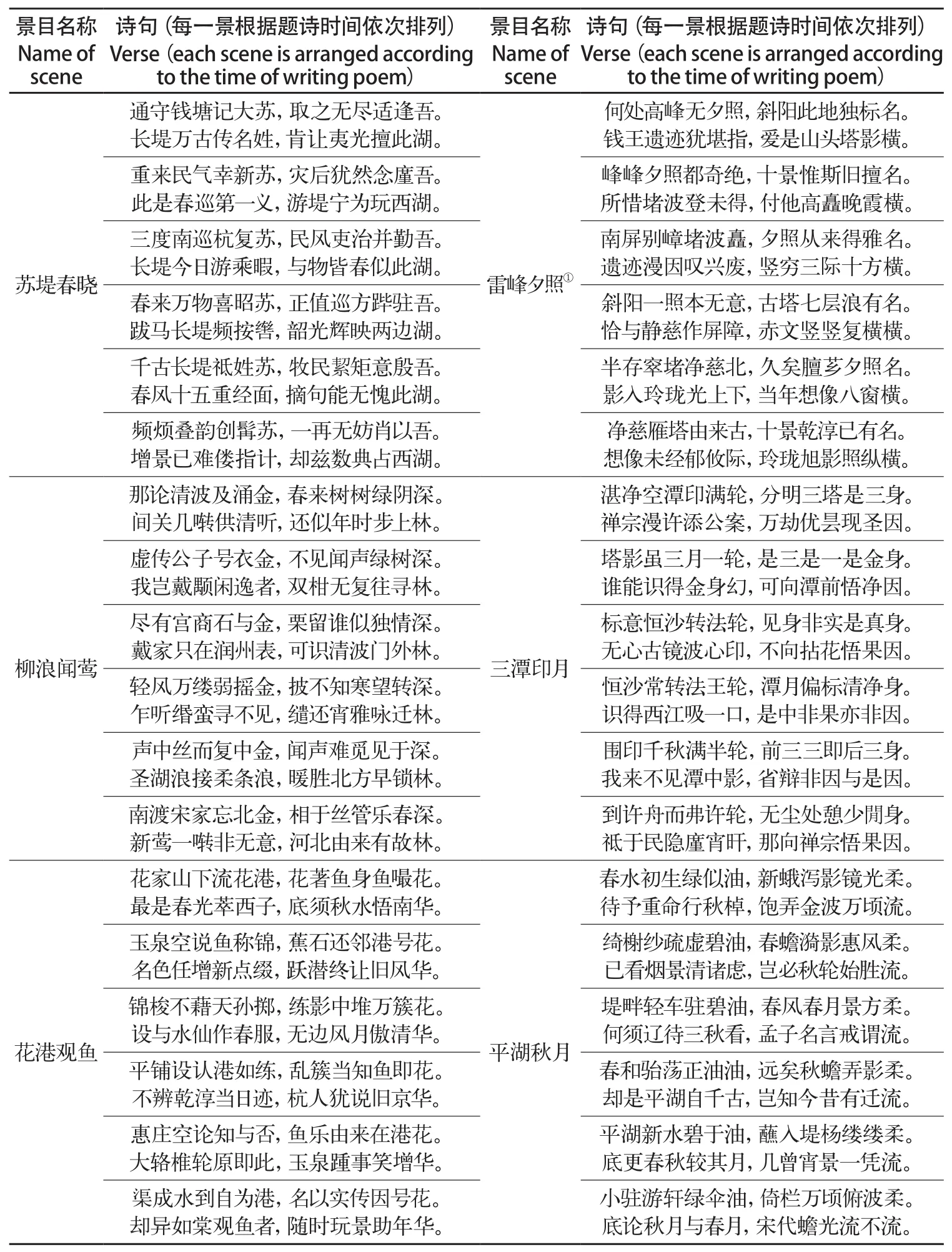

康熙南巡御题十景后亦有“高宗六次南巡①乾隆六次南巡发生于:乾隆十六年(1751年)、二十二年(1757年)、二十七年(1762年)、三十年(1765年)、四十五年(1780年)和四十九年(1784年)。并有御制诗”[19]。乾隆六作西湖十景组诗依次为:《题西湖十景》《题西湖十景叠旧作韵》《题西湖十景再叠旧作韵》《题西湖十景三叠旧作韵》《题西湖十景四叠旧作韵》《题西湖十景五叠旧作韵》(表2),并刻于西湖十景御碑。其以组诗结合石碑的形式确定系列景目,一来以规模取胜,颇有超越前人品题之势,二则品题深细,对后人游赏有“指南”之功[6]。

表2 乾隆题西湖十景组诗统计[23-26]Tab.2 Statistics of poems of Ten scenes of West Lake written by Qianlong[23-26]

乾隆诗歌具有强烈的与时代政治密切联系的特点、纪要实录的风格,使其史料价值远高于艺术价值[27]。跨越时间的数次题刻赋予了御碑亭现场阅读历史的场所属性,“植根于过去,但又属于此时此地”[28],促发着区别于纸质阅读的“身临其境”之感,能够自成一景,又丰盈十景。题诗增刻的完成标志着御碑亭景观跨越康熙、雍正、乾隆三朝后的全然成型。御碑亭化身为一种有力的宣传媒介,成为有着政治与文化双重含义的特殊文本景观和空间景观,深深地烙印在西湖畔,促进着西湖十景的保存与流传。

令人遗憾的是现存御碑多为后人摹刻,因题诗书法拓本遗失,多数御碑仅刻有康熙题字。现有苏堤春晓(图3)、曲院风荷、南屏晚钟三景保留了题字和题诗,可一窥历史盛况。

1.5 孤亭遗世——清末至民国初期的残存

西湖十景御碑亭的发展在乾隆之后逐渐停滞,由盛转衰。清末咸丰年间太平天国运动的爆发对杭州城市发展造成了巨大伤害。西湖园林遭到严重破坏,花港观鱼、南屏晚钟、曲院风荷中诸楼阁在1861年毁于兵燹。花港观鱼御碑亭和鱼池于1869年重建。

清宣统三年(1911年)杭州“二我轩”照相馆拍摄的《西湖风景四十七幅》[29]与民国八年(1919年)商务印书馆出版的《西湖风景画》[30]等历史照片(图2)记录了清末期至民国初的西湖实况。相较于悄然淡出视野的御书亭,御碑亭作为标志性建筑数次出现在此时期以西湖十景命名的历史画面中,其景象正如民国六年(1917年)《西湖指南》[31]花港观鱼篇中所述“荒废殆尽,仅圣祖御碑亭巍然独存耳”流露出由“亭”代“景”的历史状态。

1.6 迁址与重修——民国至今的多次复兴

20世纪20年代初,杭州进入市政建设新时代,拆城墙、修马路、拓交通等措施改善了杭州城的市政面貌[32],“苏堤春晓”御碑亭在环湖马路修建后得到重建,原立于放生池前的“南屏晚钟”御碑亭则因净慈寺前南山路的修建迁至寺门前东侧。杭州建市后举办西湖博览会,期间平湖秋月景点得到修缮。博览会后,断桥残雪御碑亭由断桥东端南侧迁至北侧。

建国初期,杭州园林绿化建设兴旺发达,1951年修建柳浪闻莺碑亭,并开辟了公园绿地。因环湖公园建设花港观鱼御碑亭也在1959年重新修建。后经历“文革”时期,双峰插云碑亭被毁,十景御碑遭到不同程度的破坏,只留下破损的苏堤春晓和曲院风荷(碑帽缺失)两块真迹石碑。这之后,又经修缮、重建、重刻石碑等工作。至2002年,西湖十景御碑亭完整重现。此时的平湖秋月成为西湖十景中唯一一处有御书亭和御碑亭旧制的景点[7],三潭印月御书亭旧址上为今“我心相印亭”,其余八景御书亭已不复存在。

2 西湖十景御碑亭景观变迁特点

2.1 建筑单体的变化

经过多次的修整重建,御碑亭建筑单体发生了较大的改变。建筑形制上,从记录十景御碑亭较为明确的《西湖志纂》配图与今御碑亭对比中可见,清中期御碑亭的造型较为统一,多为三开间歇山顶四方亭,其中包含少数重檐歇山顶。建筑色彩上,乾隆六年郁希范所绘《西湖胜景图》[33]让清代御碑亭的红柱红墙得以再现,显露出一丝皇家气韵。建筑装饰上,清代碑亭以碑为核心,未见有匾额楹联的记载。

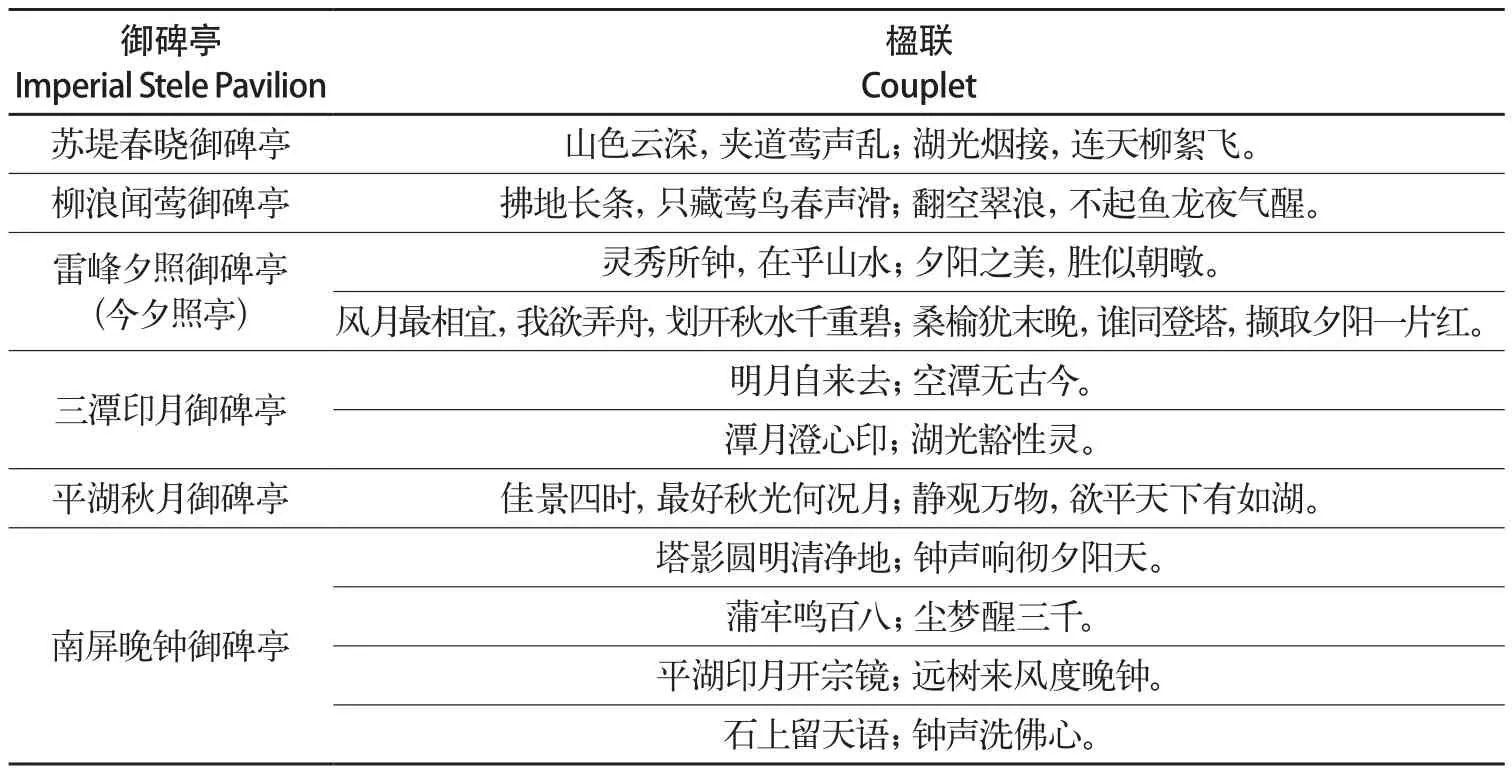

现存的碑亭样式多延续了民国时期的样貌,在其基础上又做出了一定的修整。较清代多了楹联设置(表3),御碑亭又添一重文化意蕴。形态上,调整后的碑亭比例更为纤长,体量缩小,屋角起翘变高,江南园亭的轻盈精巧、素雅古朴越发突显。

表3 现西湖十景御碑亭楹联统计Tab.3 Statistics of couplets in Imperial Stele Pavilions of the Ten scenes of West Lake

2.2 内部空间的转变

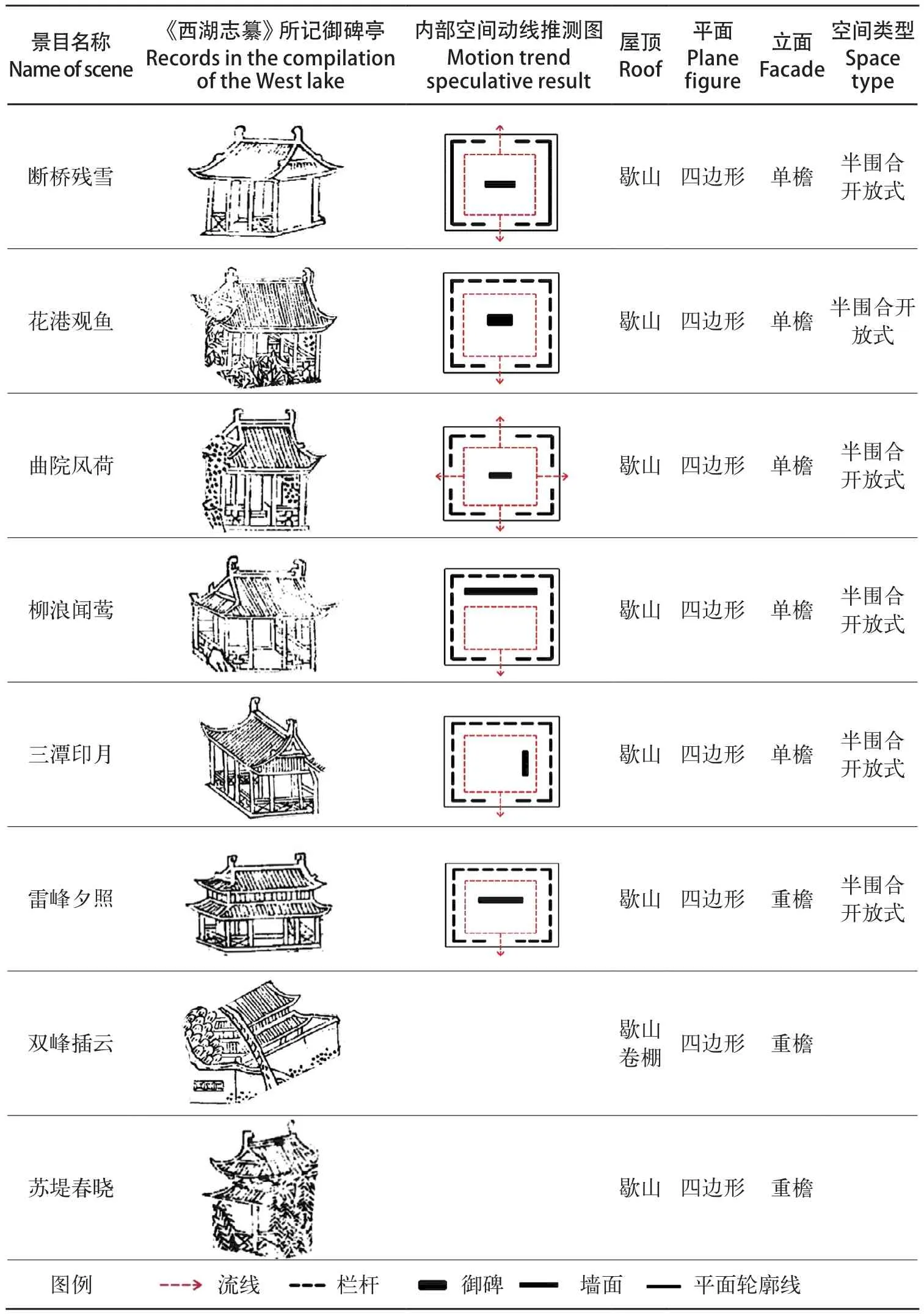

同样基于上文所提《西湖志纂》,结合实地测绘对比分析古今御碑亭的内部空间经营,结果(表4)可知,清中期亭内空间主要为半围合开放式,仅留一至三个入口保持通透,由栏杆、墙面加强边界,图中石碑呈现出居中和单侧设置两种方式,内部空间私密性强。

表4 《西湖志纂》中所记御碑亭Tab.4 Records in the compilation of the West lake

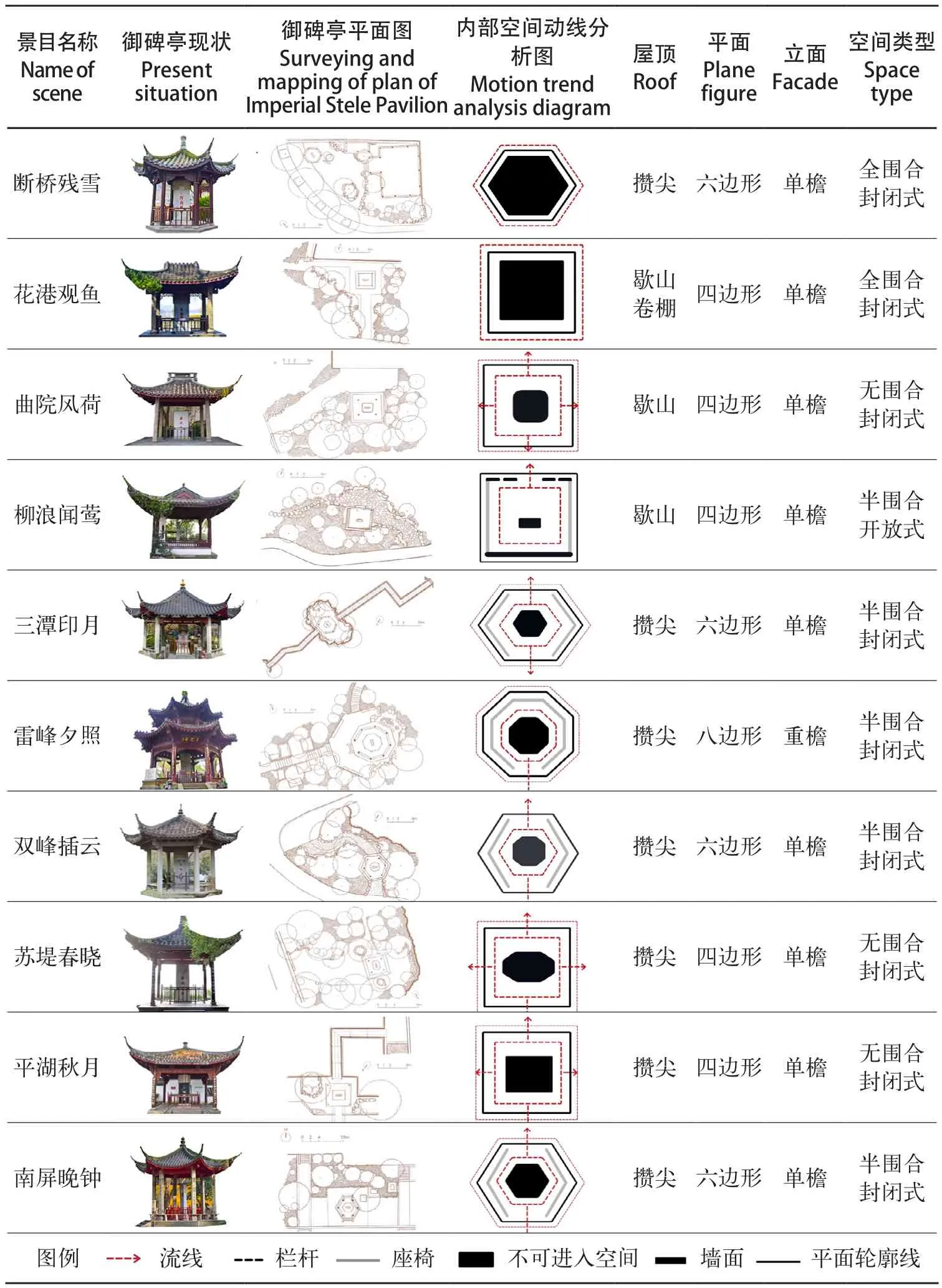

现今的碑亭内部空间类型则可分为4种:全围合封闭式、半围合开放式、半围合封闭式和无围合封闭式(表5)。三潭印月、柳浪闻莺、雷峰夕照等景目碑亭用坐凳替换了清代划分内外空间的栏杆,加重休憩功能。苏堤春晓、曲院风荷碑亭已无旧时亭内强化内外空间分隔的元素,可达性增强。此外有九亭为保护石碑而设置了内圈围栏,可见古今对于“碑”“亭”有着截然不同的态度。清中期亭内部空间主要围绕“读碑”这一行为展开,功能简单。如今的碑亭强调石碑肌理与内容的保护,纪念意味加深,部分御碑亭开始重视亭在绿地系统中所发挥的公共服务效能。古今不同功能侧重形成的不同空间形态,为今后碑亭的保护与营造提供了更为多样的思路。

表5 御碑亭现状Tab.5 Current situation of Imperial stele Pavilions

2.3 外部空间的营造

不同时期,西湖十景御碑亭不尽相同,数量时有增减,与其他园林建筑构成的组合形式多变,处在一个不断调整与发展的过程中。清初,建设者借助题字与园林建筑丰盈十景,御碑、碑亭的营构多依托于御书亭,碑与亭的关联并不紧密。

清中期,临水景目中,御碑亭多与其他园林建筑形成线性、面状空间,碑亭多为主体的陪衬,对整体建筑组团效果影响较弱。与其组合出现的御书亭则多位于景观建筑组群轴线前端或景目核心地,依水而建且建筑体量大、等级高,具有良好的景观视野。平湖秋月、三潭印月、曲院风荷、柳浪闻莺、苏堤春晓五景就极具代表性。在与水关系较弱的雷峰夕照、南屏晚钟、双峰插云三景中,御碑亭有了主导景观构成的倾向,借助御书亭、规则式水池、围墙等要素形成院落。清旅行诗人查慎行游览西湖时所吟诗句“涵碧桥东画舫停,游人多上御碑亭”“白鹤不归梅树老,鹭鸶飞上御书亭”可见清时两亭作为观赏对象或标识物已在西湖游览中发挥了一定的影响力。

清末,御碑因石材的坚固性经久不衰,御碑亭开始成为较御书亭更为稳定的存在,两亭组合的形式由此发生扭转,御碑亭蜕变为重要的标识物。发展至今,御碑亭在所属景目中的营构可分三类:其一,延续清时的基本格局,仅平湖秋月御碑亭一例;其二,重修后与新增建筑形成组合,断桥残雪御碑亭与“藻思天成”“云水光中”水榭形成围合的院落空间,南屏晚钟御碑亭和立有乾隆诗刻碑的碑亭在净慈寺门前形成对称结构;其三,大部分御碑亭的现状,它们离开了原有的建筑组群,消融于更大的西湖环境之中,成为游览路线里无意而达的节点,更为独立地处于开敞、半开敞空间中,是所在场地内的视觉焦点,御碑均置于碑亭中心,成为区域节点观赏的重点。

3 结语

清康乾两帝南巡御题与兴盛的石刻文化促使了西湖十景御碑亭的建立与全然成型。地方官员作为制造主体,御碑可独立成景的性质或为十景御碑亭于异年建立的重要原因。也由此产生了早期御碑亭与御碑依托于御书亭而建的景观面貌。“御书亭—御碑亭”两两组合的形式实现了清时的构亭添景,影响着十景景址与景意的发展。清末御碑亭遗世独立,进入民国以亭代景、由亭续景的巨大转变,后又因杭州市政建设发展,御碑亭发生多次迁址,功能有所增加,构造更为多样,逐渐转向亭景合一的演化:亭为景成,护其名、揽其胜;景纳亭身,融其气、衬其姿。御碑亭逐渐成为西湖十景中不可或缺的景观要素。

今日的景观面貌是历史更迭下的幸存,以史为鉴,重视古迹保护的同时要警惕因放大碑亭的标识作用从而引发对其题名背后景意的忽略,让亭为景中物,景成亭外绪。碑刻点景,亭为观赏者提供了一个遮蔽却通透的读碑场所,亭、景所营构的环境又成为对碑刻的一种情景延伸。眼前文即身后景,眼前景即身后文,亭内“千年”,亭外亦“千年”。“淡妆浓抹总相宜”的“西子”佳人遇上思绪各异的读碑之人,将催化无穷的时空交替之感,激发出潜力与未知,不断为西湖十景注入新的活力与蕴含。

注:图1改绘自李卫《西湖志》;图2改绘自郁希范《西湖胜景图册》,沈德潜《西湖志纂》,翟灝、翟瀚《湖山便览》,高晋《南巡盛典》,杭州二我轩照相馆《西湖风景四十七幅》,商务印书馆《西湖风景画》;表4左二列图改绘自沈德潜《西湖志纂》;其余图表均由作者绘制。