针灸治疗创伤性颅脑损伤疗效和安全性的meta分析*

伍振国,任 玲,何 竟,赵学宇,胡贤瑞,陈泳佳

(四川大学华西医院康复医学科,成都 610041)

创伤性颅脑损伤(traumatic brain injury,TBI)是指由外力所引起的大脑结构或/和功能的改变,受伤者通常处于长期昏迷状态或者遗留多种功能障碍。据统计全球每年新增TBI患者高达5 000多万人,而每年中国的TBI患者数量远超世界上其他大多数国家[1-2]。随着急救医学的发展,TBI患者病死率逐步降低,但致残率却在增加[3]。现代医学认为,TBI是由外部机械力转移到颅内容物而造成损伤,从而继发一系列分子损伤机制的级联反应,包括炎性反应[4]及血管损伤导致的继发性缺血等[5]。TBI患者的康复过程复杂漫长,不但常遗留运动功能障碍,还会出现不同程度的认知功能障碍、情绪抑郁或焦虑等神经功能缺损症状,对家庭和社会带来了沉重的经济和精神负担[6]。因此,选择合适的、有效的治疗方法对TBI患者进行干预,从而降低TBI患者的致残率至关重要。

针灸疗法作为中国一种传统的治疗方式,由于其简便且价格低廉被广泛应用于各种脑损伤的临床治疗中[7]。许多研究发现,针灸治疗有助于改善TBI患者运动功能及认知功能[8-33]。但由于针灸研究在方法学上存在诸多问题,目前难以对针灸在TBI康复中的疗效和安全性做出结论[34-35]。因此本研究将对针灸治疗TBI的研究文献进行系统评价与meta分析,综合评价针灸治疗TBI的有效性和安全性,以期为TBI患者的临床诊疗方案提供循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略

计算机检索中国知网(CNKI)、万方(Wanfang)、维普(VIP)、中国生物医学文献服务系统(CBM)、PubMed、The Cochrane Library、Web of Science、EMbase数据库,搜集有关于针灸治疗TBI的随机对照试验(RCT),检索时限均为从建库至2021年5月3日。中文检索词包括:脑外伤、颅脑创伤、创伤性颅脑损伤、颅脑外伤、针灸、电针、艾灸、针刺、温针、灸法、随机对照、RCT。英文检索词包括:Traumatic Brain Injury、Brain Traumas、Pharmacopuncture、Moxibustion、Acupuncture、Randomized、RCT等。本次系统评价及meta分析是根据PRISMA声明所进行的[36],已在PROSPERO数据库中发布了该系统评价的方案(注册号:CRD42021267362)。

1.2 文献纳入和排除标准

文献纳入标准:(1)研究类型为RCT,语种为中文或英文。(2)研究对象有明确颅脑外伤病史,经CT或MRI确诊为TBI或已行TBI手术治疗的患者。无性别、年龄及病程的限制。(3)干预措施:对照组常规治疗,包括必要时的手术治疗、药物治疗等对症治疗及康复训练。针灸组使用针灸治疗加常规治疗,针刺方法包括头针法、腹针法、电针刺法、埋线疗法等;灸法包括温针灸、艾条灸、艾炷灸等治疗方法。(4)结局指标:①格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分;②格拉斯哥预后(Glasgow Outcome Scale,GOS)分级,4级以上均定为有效;③促醒率(GCS评分≥8分判定为有效);④简明精神状态量表(mini-mental state examination,MMSE)评分;⑤蒙特利尔认知功能评定(Montreal cognitive assessment,MoCA)评分;⑥日常生活活动能力(activities of daily living,ADL):通过Barthel指数评价;⑦安全性指标:不良反应。排除标准:(1)动物实验研究;(2)重复发表的文献;(3)无法获取全文或数据不完整的文献;(4)纳入标准不清楚的文献;(5)针灸组中除针灸以外的疗法与对照组不同的研究;(6)对比不同穴位、不同方式、不同流派的针灸疗效的研究。

1.3 文献筛选及资料提取

由2位研究者独立通过阅读文献进行筛选,并对文献纳入和排除情况进行核对,如存在分歧则由第3位研究者决定其能否纳入。对选出文献进行归类,并由2位研究者独立进行信息提取。从每篇文章中提取的信息包括:第一作者、发表年份、样本量、TBI程度、患者的年龄和病程、治疗疗程等,并对研究资料进行统计分析。研究小组选择在治疗1个月时报告的结果作为测量时间点。若研究在治疗1个月时没有进行测量评估,则选择最接近1个月的测量点。

1.4 文献质量评价

根据Cochrane协作网推荐的偏倚风险评估工具[37]由研究小组的2位研究者对纳入研究的质量进行评估,包括:选择偏倚、实施偏倚、测量偏倚、随访偏倚、报告偏倚、其他偏倚。由2位研究者分别对每一项偏倚,逐项做出“是” (低偏倚风险)、“否” (高偏倚风险)、“不清楚” (偏倚情况不确定)的判断。

1.5 统计学处理

使用RevMan 5.3软件进行统计分析。二分类变量采用风险比(risk ratio,RR)为效应分析统计量;连续变量采用均数差(mean difference,MD)为效应分析统计量,各效应量均提供其95%CI。采用Q检验法进行异质性检验,若P>0.10且I2<50%,则表明研究间异质性较小,应用固定效应模型进行计算合并效应量;若P≤0.10且I2>50%,则表明存在较大的异质性,应用随机效应模型进行计算合并效应量。当研究间存在明显异质性时,则采用敏感性分析或亚组分析的方法,或只行描述性分析。若纳入meta分析的研究数≥10个,则用漏斗图来评估发表偏倚。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 文献筛选结果

本研究共获取文献967篇,经筛选最终纳入26个RCT[8-33],包括1 876例患者。文献筛选过程及结果见图1。

2.2 纳入文献的一般情况

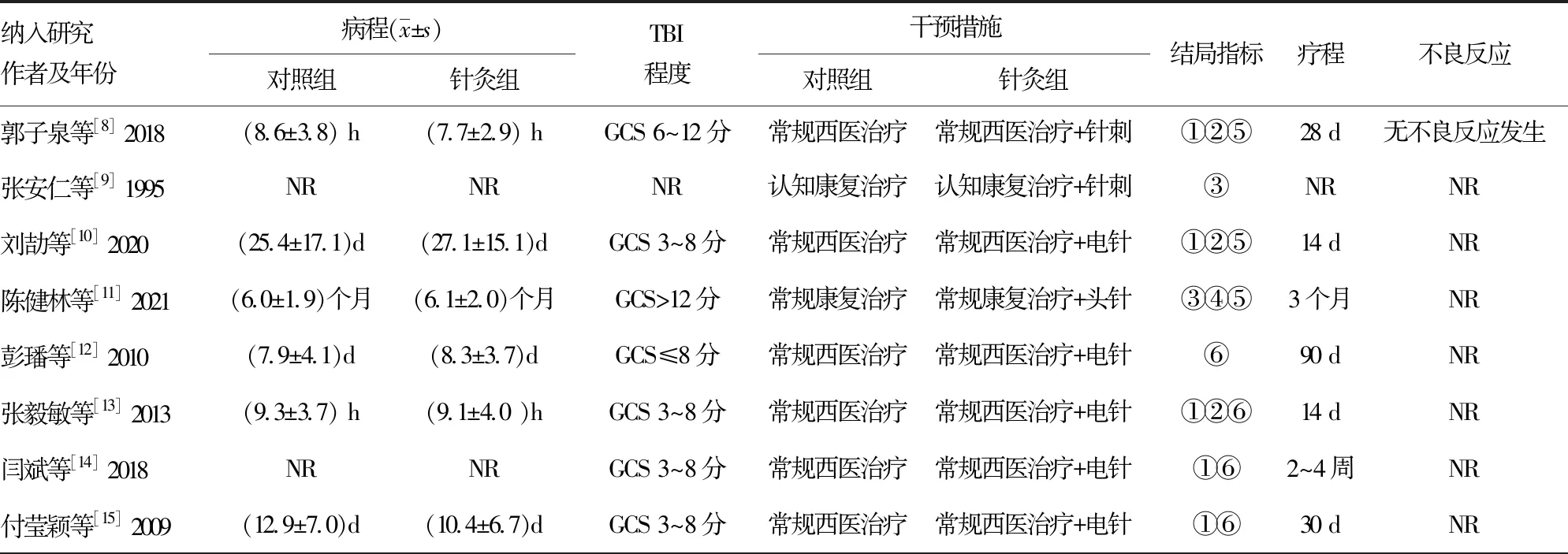

26篇[8-33]研究均在中国进行,共计纳入患者1 876例,其中针灸组939例,对照组937例,纳入研究的详细信息见表1。

2.3 纳入研究的质量

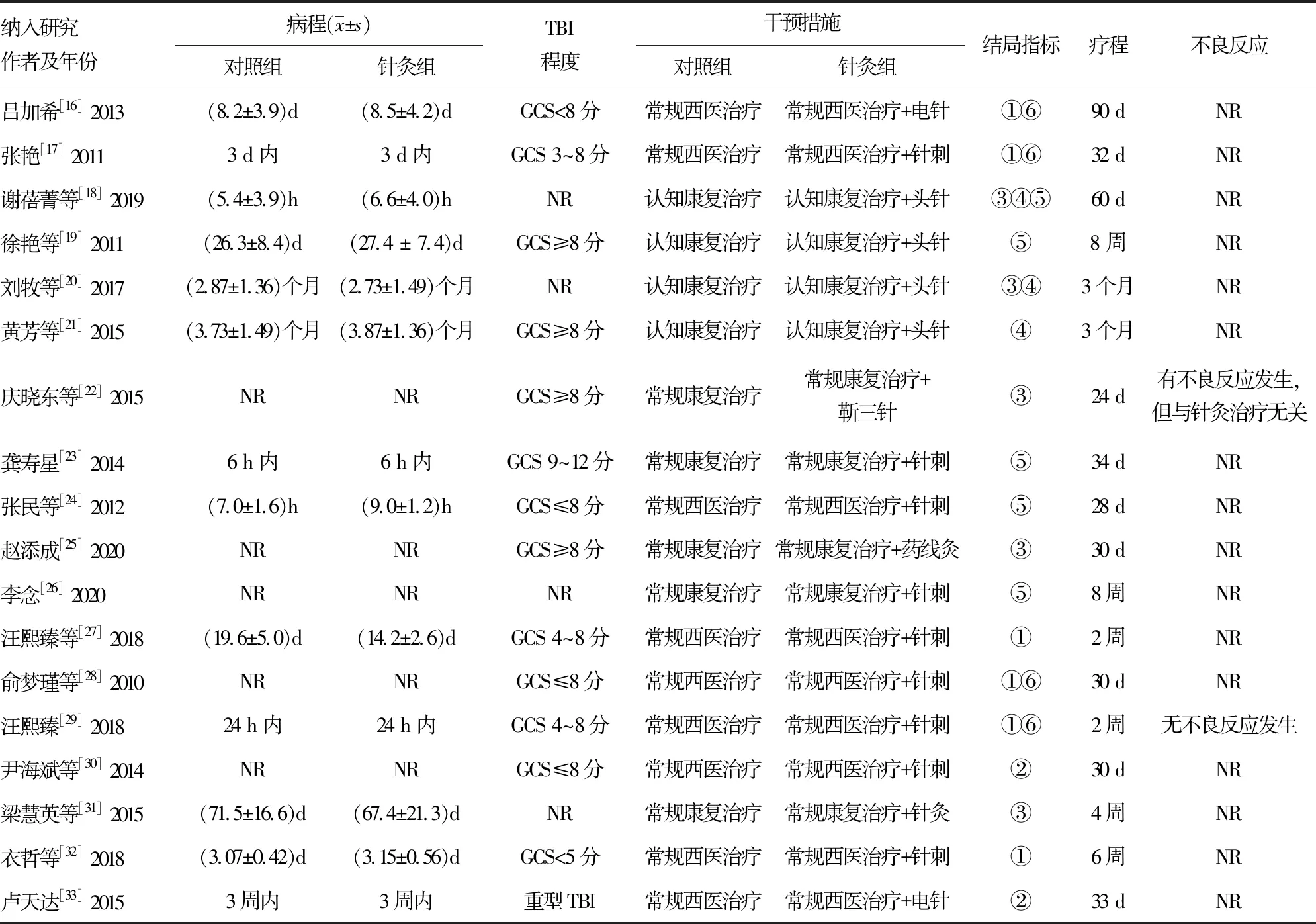

纳入的26篇研究均为RCT,其中有14篇研究[8,10-13,15-16,18,20-23,25,29]采用了随机数字表法进行分组有1篇研究[31]采用随机软件法进行分组,均为低风险偏倚,其余11篇研究[9,14,17,19,24,26-28,30,32-33]均描述“随机”,因此认为随机分组方法不明确。由于干预措施为针灸操作需要刺入皮肤的特点,故很难做到患者和实施者的盲法,23篇研究[8-18,20-27,29,31-33]均签署了知情同意书,认为具有高风险,有3篇研究[19,28,30]未说明是否对操作者和患者实施盲法,因此认为偏倚风险不清楚。3篇研究[11,27,31]提及研究过程中发生脱落,但未报道具体处理方法,仅有1篇研究[8]描述全部患者完成试验,未发生脱落。所有研究设计的结局指标均有报告,未发现选择性报告。各项研究的具体偏倚分析见图2、3。

图1 文献筛选流程图

表1 纳入研究的基本特征

续表1 纳入研究的基本特征

图2 纳入研究偏倚风险总结图

2.4 Meta分析结果

2.4.1GCS评分

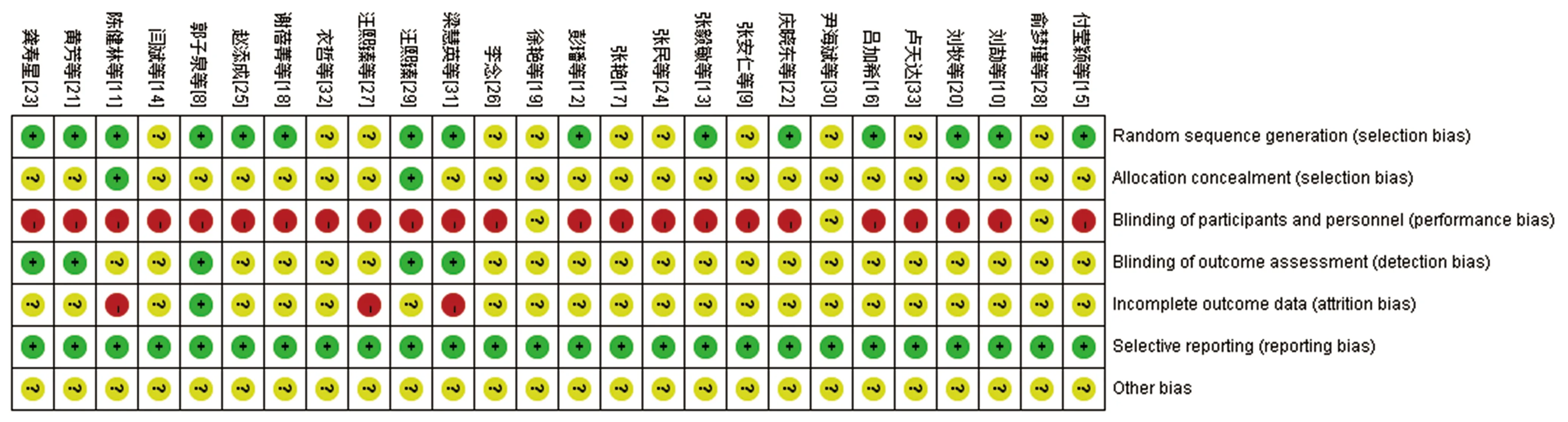

共纳入11篇研究[8,10,13-17,27-29,32],其中1篇[13]数据存在歧义予以排除,共计639例患者。Q检验P=0.18,I2=29%,异质性较小,采用固定效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的GCS评分高于对照组[MD=2.10,95%CI(1.77,2.43),P<0.000 01]。亚组分析显示:不同亚组间的差异无统计学意义(P>0.05),针刺或电针加常规治疗均可提高TBI患者的GCS评分且优于对照组。见表2。

2.4.2GOS分极

共纳入5篇研究[8,10,13,30,33],共计358例患者。Q检验P=0.57且I2=0,异质性较小,采用固定效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的GOS分极高于对照组[RR=1.58,95%CI(1.30,1.93),P<0.000 01]。亚组分析显示:不同亚组之间的差异无统计学意义(P>0.05),针刺或电针加常规治疗均可提高TBI患者的GOS分级且优于对照组。见表2。

2.4.3促醒率

共纳入8篇研究[12-17,28-29],其中2篇研究[14,29]采取GCS评分大于10分判定为有效,共计481例患者。Q检验P=0.67且I2=0,异质性较小,采用固定效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的促醒率优于对照组[RR=1.64,95%CI(1.41,1.91),P<0.000 01]。亚组分析显示:不同亚组之间的差异无统计学意义(P>0.05),针刺或电针加常规治疗均可提高TBI患者的意识恢复且优于对照组。见表2。

2.4.4MMSE评分

共纳入7篇研究[9,11,18,20,22,25,31],共计577例患者。Q检验P=0.04,I2=56%,异质性较大,采用随机效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的MMSE评分高于对照组[MD=3.96,95%CI(3.00,4.93),P<0.000 01]。亚组分析显示:不同亚组间的差异无统计学意义(P>0.05),针刺或灸法或电针加灸法联合常规治疗均可提高TBI患者的MMSE评分且优于对照组。采用逐一剔除单个研究的方法进行敏感性分析,发现庆晓东等[22]的研究是导致此异质性较大的来源,考虑是由于该研究纳入的受试者均为TBI手术后的患者有关,去掉该研究后异质性降低(P=0.53,I2=0),采用固定效应进行meta分析,但其统计结果未有显著改变[MD=3.71,95%CI(3.08,4.35),P<0.000 01]。见表2。

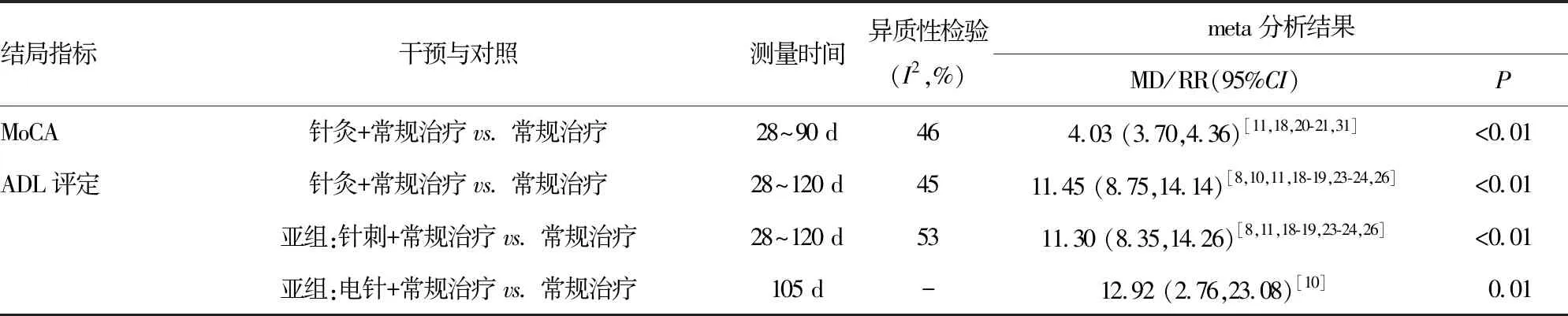

2.4.5MoCA

共纳入4篇研究[11,18,20-21,31],共计242例患者。4篇研究均采用针刺进行治疗,Q检验P=0.13,I2=46%,异质性较小,采用固定效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的MoCA高于对照组[MD=4.03,95%CI(3.70,4.36),P<0.000 01]。见表2。

2.4.6ADL评定

共有8篇研究[8,10-11,18-19,23-24,26]报道了Barthel指数,共计452例患者。Q检验P=0.08,I2=45%,异质性较大,采用随机效应模型进行meta分析,结果显示,针灸组TBI患者的ADL优于对照组[MD=11.45,95%CI(8.75,14.14),P<0.000 01]。亚组分析显示:不同亚组间的差异无统计学意义(P>0.05),针刺或电针加常规治疗均可提高TBI患者的ADL且优于对照组。行敏感性分析发现张民等[24]的研究是导致此异质性较大的来源,考虑是由于该研究在治疗中加入了亚低温治疗,去掉该研究后异质性降低(P=0.45,I2=0),采用固定效应进行meta分析,但其统计结果未有显著改变[MD=12.11,95%CI(11.13,13.08),P<0.000 01]。见表2。

表2 针灸治疗TBI疗效的meta分析

续表2 针灸治疗TBI疗效的meta分析

2.4.7针灸治疗的安全性

3篇研究[8,22,29]对治疗后的不良反应进行了描述,2篇研究[8,29]明确描述了针灸治疗后未出现不良反应,1篇研究[22]描述治疗中出现恶心、呕吐症状,但与针灸治疗无关。

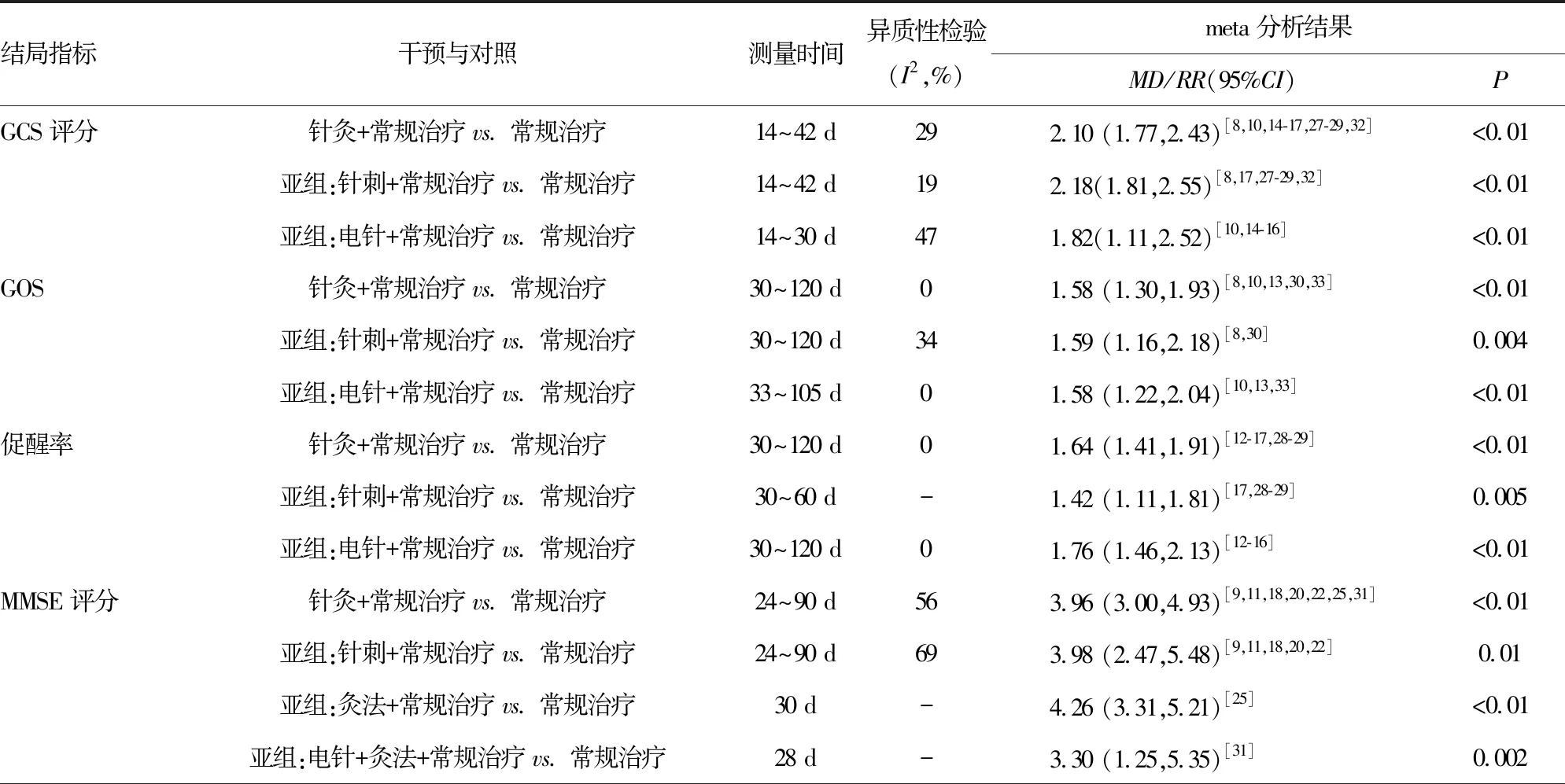

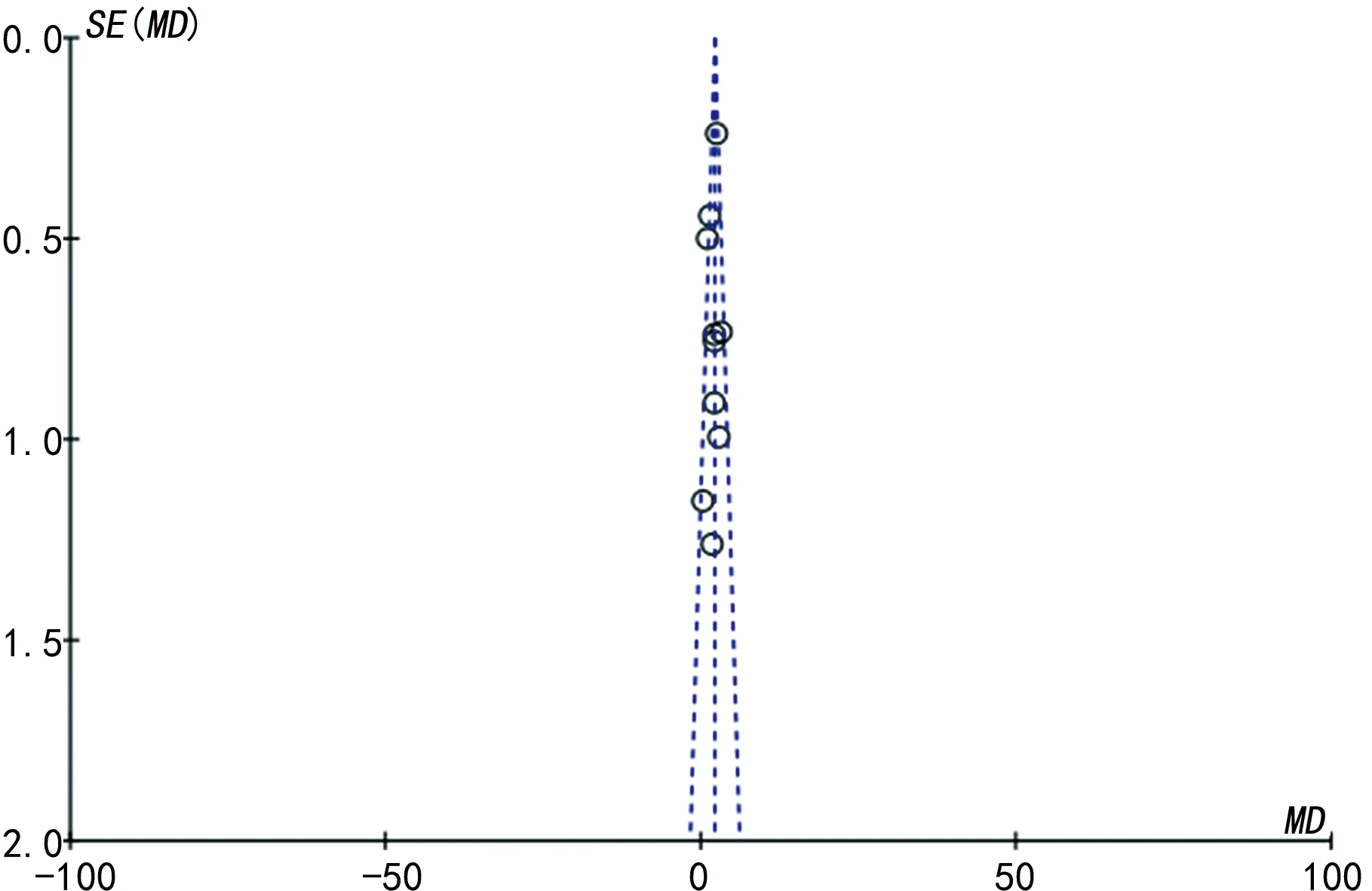

2.4.8发表偏倚

对GCS结局指标绘制漏斗图进行发表偏倚检验,结果显示其漏斗图基本对称,提示纳入研究发表偏倚不明显,见图4。

图4 针灸治疗对GCS评分影响的漏斗图

3 讨 论

TBI是导致残疾的一个主要原因[38]。随着现代医学的发展,虽然许多TBI患者从死亡线上获救,但患者通常处于长期昏迷状态或者遗留严重功能障碍[39]。因此,选择有效的治疗方法对TBI患者进行干预,对降低TBI患者的致残率具有重要意义。目前,TBI治疗的主要手段包括手术、药物、康复训练、物理因子治疗、中医针灸等。虽然手术和药物对患者的生命救治起到积极作用,但针灸对促醒、改善认知和运动功能障碍具有简便且价格低廉的优势。祖国医学中并无TBI、脑挫裂伤等诊断名称。根据TBI的临床表现,将其归属于中医学头部内伤,神昏,眩晕,头痛等病症范畴。病因病机为外力损伤脑脉,致气血逆乱,元神涣散,或淤滞脑脉,累及脾胃,痰湿内蕴,与淤血互结,溜滞经络,从而出现神识昏聩,头昏脑胀,头痛目眩,认知言语及肢体运动功能等障碍。针灸通过化瘀通络,醒脑开窍,或行气活血,化痰通络,或健脾养心,补肾活血达到对TBI康复治疗的目的。

目前有系统回顾和meta分析提示针灸对TBI后昏迷是一种有效的促醒方法,但证据强度不高。本研究对针灸治疗TBI后意识障碍、认知功能和ADL进行系统评价及meta分析,结果显示对于TBI疗效,使用针灸治疗的针灸组在GCS、GOS分级、促醒率、MMSE评分、MoCA和Barthel指数上均显著高于未采用针灸治疗的对照组,提示针灸治疗有助于促进TBI患者的意识恢复、改善患者认知功能、提高ADL。在不良事件方面,2篇研究[8,29]明确描述了针灸治疗后未出现不良反应,1篇研究[22]描述治疗中出现恶心、呕吐症状,考虑为药物的不良反应,与针灸治疗无关,其他文献均未提及不良事件,说明针灸治疗TBI是相对安全的,然而还需要更多关于针灸治疗TBI安全性方面的细节研究,以进一步证明针灸治疗的安全性。

此次meta分析存有一定的局限性:(1)纳入的26个研究全部来自中国,由于语种限制为中文或英文,虽已检索了大量数据库,但日本、韩国、巴西等进行较多针灸的国家的数据库尚未检索,可能造成一些临床试验的遗漏,导致一定程度的选择偏差。(2)此次纳入的大多数文献缺乏长期随访数据,无法对患者的疾病远期预后、远期生存质量及远期不良反应等方面进行评价。(3)部分研究随机分配方案不明确,无分配隐藏机制,难以确定随机化的质量和真实性。(4)盲法的缺失。针灸治疗作为操作性很强的治疗手段,在实际临床操作过程中很难实现双盲(对研究者和受试者施盲),因此有必要在结局测量和随机分配过程中运用盲法。(5)大部分研究未描述从业者的培训情况和熟练程度。以上不足使得本研究的论证强度受到一定程度的影响,因此在今后的研究中,还需开展设计良好、大样本、多中心的RCT为结论提供更加坚实的证据。

综上所述,针灸治疗是一种可促进TBI患者的意识恢复、改善认知功能,提高患者ADL的康复治疗方法。然而在不同年龄、病程、类型、严重程度及合并症的TBI患者,对于针灸治疗的效果区别目前还不清楚,包括对于针灸所选取的穴位、留针时间、进针方式、治疗次数、疗程及刺灸方法与效果的关系目前仍不清楚。因此本研究认为在今后的研究中,可进一步探讨针灸治疗不同类型TBI患者的最佳方式和时机,以及针灸作用于TBI患者的作用机制。