危害白蜡的敛片叶蜂属(膜翅目: 叶蜂科)一新种*

牛耕耘 王青华 闫家河 付怀军 刘瑞霞 姜 敏 魏美才

(1.江西师范大学生命科学学院 南昌 330022; 2.中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所 北京 100091; 3.山东商河县林业保护和发展中心 商河 251600; 4.北京市植物园 北京 100093; 5.山东省平邑县林业发展中心 平邑 273300)

近年来,叶蜂类昆虫对林木的危害性日趋严重,逐渐成为危害性仅次于鳞翅目的食叶害虫。不仅传统上常见的知名叶蜂害虫类群中出现了一些新的危害种类,如松叶蜂科的青海新松叶蜂(NeodiprionqinghaiicusWei & Wu, 2021)(武星煜等, 2021)、扁蜂科的黄腹阿扁蜂(AcantholydaxanthogasterWu & Xin, 2014)(武星煜等, 2014)和烟翅腮扁蜂(CephalciainfumataZhang & Wei, 2018)(张宁等, 2018)分别在祁连山东段和贺兰山严重危害青海云杉(Piceacrassifolia),叶蜂科突瓣叶蜂亚科的中华厚爪叶蜂(StauronematussinicusLiu, Li & Wei, 2018)在中国东部平原地带广泛危害杨树(Populusspp.)(刘萌萌等, 2018)、白榆突瓣叶蜂(NematuspumilaLiu, Li & Wei, 2019)在华东和华北一带严重危害榆树(Ulmuspumila)(刘萌萌等, 2019)、锤角叶蜂科的萌萌丑锤角叶蜂(ZaraeamengmengYan, Li & Wei, 2020)在华东地区危害稠李(Prunuspadus)(晏毓晨等, 2020)、中华唇锤角叶蜂(LabriocimbexsinicusWei & Yan, 2019)在江南一带危害樱桃(Prunuspseudocerasus)(Yanetal., 2019),而且一些原来十分稀见的叶蜂类群中也陆续出现了在局部地区危害严重的林木害虫,如: 多种巨棒蜂(Megaxyelaspp.)在中国多地局部危害胡桃科植物(Blanketal., 2017; 牛耕耘等, 2021),多种枝膜叶蜂(Cladiuchaspp. )(牛耕耘等, 2021)和巨基叶蜂(Megabelesesspp.)(李泽建等, 2021)在中国南方严重危害不同木兰科植物,多种樱实叶蜂(Analcellicampaspp.)在多地严重危害樱桃属植物(Niuetal., 2019; 牛耕耘等, 2021)。

白蜡(Fraxinusspp.)是中国东部地区常见的木犀科梣属植物。近年来除了发现白蜡外齿茎蜂(StenocephusfraxiniWei, 2015)在国内广泛危害白蜡外(Weietal., 2015; 闫家河等, 2018),过去2年中在山东、河北、天津和北京一带多个地方,几乎同时发现一种新的害虫取食多种白蜡树叶,严重危害其生长。山东泰安市徂徕山林场、平邑县的蒙山山区多个林场白蜡叶蜂种群极大。近5年来,几乎每年都有很多白蜡被吃成光杆或严重吃残吃花,危害严重。蒙山的下山路上,成虫随处可见,个别地段的地面落满了成虫。该种害虫经比较形态研究和线粒体基因组测序分析,确认是以前记载、偶尔危害桂花树(Osmanthusfragrans)的叶蜂科敛片叶蜂属(Tomostethus)一个新的物种。

1 材料与方法

1.1 材料

新种模式标本分别采集于山东蒙山、北京门头沟和北京市植物园,保存于中国南昌亚洲叶蜂博物馆(ASCN)。

1.2 术语和缩写

构造描述术语采用Ross(1945)和Niu等(2010)。

1.3 图片拍摄和处理

成虫整体和细节照片采用NikonD700数码相机拍摄多幅原始图像,然后使用Helicon Focus(HeliconSoft®)软件进行图片合成,获得多焦点合成的成虫图片,最后在Photoshop® CS6软件上进行调光、去杂污点等简单处理,获得最终图片。雄虫和雌虫外生殖器图片分别使用Moticam® 5000和 motic® BA400获得原始图像,然后在Photoshop® CS6软件上进行调光、去杂污点等简单处理,获得最终图片。卵粒照片采用奥林帕斯CX31显微镜拍摄,聚集为害的幼虫采用NIKON 5300相机拍摄,寄主植物和成虫生态照片使用Canon G9相机拍摄。

1.4 线粒体基因组测序和分析

选取2个样本进行了2代基因组测序。成虫(雄虫: CSCS-Hym-MC0323)采集自山东蒙山,幼虫(CSCS-Hym-MC0380)采集自北京平谷,测序残体均保存于中国南昌亚洲叶蜂博物馆(ASCN)。

成虫样品取胸部肌肉组织,幼虫取体壁。采用Qiagen试剂盒(DNeasy Blood & Tissue Kit)提取基因组DNA。使用Illumina Hiseq 4000 platform进行2代测序。原始数据经质检、修剪后获得clean reads。分别利用GetOrganelle(Jinetal, 2020)进行无参组装,利用Geneious(https:∥www.geneious.com)软件使用近缘种作为参考序列进行组装,对无参组装结果进行检验。利用MITOS Web Server(http:∥mitos.bioinf.uni-leipzig.de/index.py)对tRNA进行注释,根据与近缘种的比较研究,确定蛋白质编码基因(PCG)和rRNA的起止位置。

1.5 cox1序列和基因组比较分析研究

采用MEGA7软件(Kumaretal., 2015)对敛片叶蜂属(Eutomostethus)内3个种及近缘属真片叶蜂属的条刻真片叶蜂(E.vegetus)的cox1序列进行基于密码子的多序列比对。比对后有效序列长度1542 bp。使用K2P(Kimura-2-parameter)模型(Kimura, 1980)计算序列遗传距离。另对本种内来自2个不同种群的线粒体基因组的全部13个蛋白质编码基因统计P距离。

1.6 基于线粒体基因组的种级系统树构建

选择条刻真片叶蜂作为外群,对敛片叶蜂属(Tomostethus)内3个种的7条cox1序列,使用TranslatorX(Abascaletal., 2010)进行比对,并用IQtree软件(Nguyenetal., 2015)构建最大似然树,参数设置为默认。

2 结果与分析

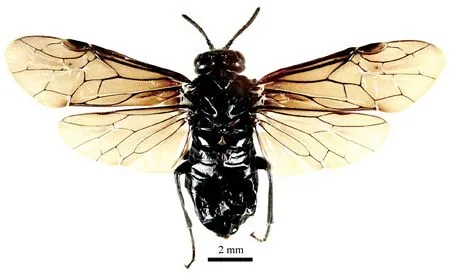

2.1 白蜡敛片叶蜂 Tomostethus fraxini Niu & Wei, sp. nov.(图1—3)

雌虫: 体长8.5mm(图1); 体和足黑色,腹部2—8背板后缘狭边和2—5腹板后缘狭边灰白色; 体毛银色,锯鞘毛黑褐色; 翅深烟灰色。翅痣和翅脉黑褐色。

唇基具明显的细小稀疏刻点; 额区具极微弱刻纹,杂以细小稀疏刻点(图2a); 上眶和单眼后区大部光滑,具极稀疏的细小刻点(图2b); 后眶刻点稍细密; 触角基部2节较光滑,鞭节表面刻纹密集(图2k); 前胸背板刻点较明显,中胸背板前叶和侧叶刻纹微弱,刻点不明显,小盾片表面光滑,刻点细小、清晰,附片高度光滑; 中胸前侧片上半部稀疏具毛小刻点,刻点间隙光滑,下半部光滑,具很宽的无毛裸区(图2h); 后侧片大部光滑; 腹部背板具明显的微细刻纹,腹板刻纹不明显。

图1 白蜡敛片叶蜂成虫背面观,新种,正模(雌)

头部前面观宽大于高; 复眼大,内缘向下明显收敛,间距稍宽于眼高; 颚眼距线状(图2a); 触角窝上突明显隆起; 中窝十分宽深,侧窝明显较小; 额区五角形,额脊钝,前缘脊明显低于侧脊; 单眼中沟宽点状,前臂深长; 单眼后沟深,中部稍前突,中单眼前凹圆形,明显小于单眼; 单复眼距∶侧单眼距∶ 单眼后头距=14∶13∶11; 单眼后区显著隆起,稍高于单眼顶面,宽长比约等于2,具较浅但明显的中纵沟; 侧沟十分宽且深直,互相平行; 背面观后头两侧弧形收窄,短于复眼长的1/3(图2b); 后眶圆钝,后眶沟深长(图2c),无后颊脊,颚眼距下侧具短斜脊; 触角粗短,等长于头宽,第1节主体明显倾斜,内侧弧形弯曲,第2节长稍大于宽,第3节微长于第4、5节之和(10∶9),第7、8节长约等于宽(图2k)。小盾片附片宽大; 胸腹侧片宽平(图2h); 后胸淡膜区宽,间距等长于淡膜区长径1/2; 前足胫节内距端部分叉(图2i); 后足胫节与跗节长度比为9∶7; 基跗节稍长于其后2节之和; 爪小型,无内齿(图2j)。前翅2r脉位于2Rs室端部1/5处,2 m-cu位于2Rs室内侧1/3处,1 m脉与1 m-cu脉向翅痣明显收敛,2Rs室等长于1R1+1Rs室之和,cu-a脉中位,2A+3A脉长且弯曲,末端靠近但不接触1A脉; 后翅M室封闭,臀室柄微短于cu-a脉(图1)。腹部第1背板中部膜区小三角形; 产卵器明显短于后足跗节,侧面观鞘端等长于锯鞘基,腹侧和端缘弧形弯曲(图2e),锯鞘刷狭窄,两侧弧形弯曲(图2f); 背面观锯鞘端端部圆钝,锯鞘毛伸向后侧(图2 d); 锯腹片窄长,亚端部微弱膨大,18刃,锯刃微弱突出,中部锯刃具8个内侧亚基齿、3个外侧亚基齿,节缝刺毛带密集,互相连接(图2m)。

雄虫(副模): 体长7.5mm; 体色和构造类似雌虫,但复眼后头部更短,下生殖板长约等于宽,端部圆钝; 抱器长大于宽,端缘中部明显突出,内缘下部1/3具明显缺口,副阳茎窄高(图2l); 阳茎瓣头叶窄长,背腹缘近似平行,端部钝截,端位横刺突三角形,十分显著(图2g)。

量度和变异: 雌虫体长8~8.5mm,雄虫体长5~7.5mm; 雌虫锯腹片中部锯刃具8~9个内侧亚基齿、3~4个外侧亚基齿; 体色无变化; 单眼后区中纵沟的深度稍有变化。

图2 白蜡敛片叶蜂,新种,副模

正模: ♀,北京植物园,40°04′17″N,116°12′4.82″E,海拔78 m, 2020-04-01,付怀军,周达康; 副模: 20♀10,采集信息同正模; 5♀1,山东蒙山九龙潭(海拔580mm,117°50′40″E,35°32′26″N)至山顶(海拔1030 m,117°51′9″E,35°33′42″N); 1♀,北京门头沟, 2012-05-01,李涛; 3♀9,天津蓟州区国营林场黄花山林区, 2021-04-08,张慧超。

词源: 本种以其寄主植物命名。

分布: 河北(承德)、北京(门头沟、海淀、平谷)、天津(蓟州)、山东(蒙山、徂徕山)。

寄主: 白蜡树(F.chinensis)和花曲柳(F.chinensissubsp.rhynchophylla)等。

鉴别特征: 本种单眼后区强烈隆起,宽长比约等于2; 触角第3节微长于第4、5节之和; 体和足全部黑色,体毛银色; 中胸前侧片下部具宽阔裸带; 腹部背板具微细刻纹,锯鞘毛黑褐色,伸向后方等,与本属其余种类不同(参见下文分种检索表)。

图3 白蜡敛片叶蜂卵、幼虫和成虫

生物学概要: 1年1代。以老熟幼虫在表土层5cm左右缀土粒作土茧,以预蛹越夏越冬。翌年4月上旬成虫羽化,羽化期随海拔差异有一定变化。成虫在白蜡嫩芽附近飞行和交配(图3g)。卵产于白蜡叶片边缘的叶肉中,排列紧密,叶缘明显鼓胀(图3a)。幼虫孵化前,黑色的头部清晰可见(图3e)。幼虫刚蜕皮时体表光亮,头部黑色,胸部和腹部末端黄色,其余部分乳白色,瘤突短小,近透明。老熟幼虫体表刺突显著,黑色,每个体节具2排瘤突(图3c、3h)。幼虫食叶,发生数量较大时有聚集现象(图3f)。在山东的蒙山,4月中旬至5月底或6月上旬为幼虫危害期。本种详细的生物、生态学特性将另文总结报道。

2.2 敛片叶蜂属世界种类及其检索表

敛片叶蜂属的主要鉴别特征是: 前足胫节内距端部分叉,爪无内齿; 锯鞘短于中足胫节,端部具短耳形侧突和侧毛刷; 触角短,约等于或稍长于头部宽,显著短于头胸部之和,第3节长1.8~2.2倍于第4节; 前翅1 m脉与1 m-cu脉向翅痣显著收敛,2A+3A脉长,约0.8倍于臀室基柄长,端部靠近1A脉; 后翅臀室柄很短,长约0.5~1.0倍于cu-a脉; 阳茎瓣头叶窄长,端部具小而尖锐的刺突。这些特征可以很容易地将本属与蔺叶蜂亚科各属鉴别。

敛片叶蜂属是一个小属。Taeger等(2010)在世界叶蜂目录中的敛片叶蜂属下列出了8种,其中TomostethusvelesKonow, 1900(分布于东西伯利亚)和T.kirbyiKonow, 1904(分布于南美)2种,根据原始描述(前翅1 m脉与1 m-cu脉互相平行)可以确定他们不是本属成员,而是真片叶蜂属的成员。其余6种中,1种分布于北美,5种分布于欧亚大陆。Taeger等(2018)在敛片叶蜂 属下还列出了T.testaceusNiezabitowski, 1899。但根据原始描述(前翅1 m脉与1 m-cu脉互相平行),该种应是真片叶蜂属的成员。

新种白蜡敛片叶蜂和本属其他已知种类可以使用以下检索表进行鉴别。

2.3 敛片叶蜂属分种检索表

1 腹部黄褐色,第1背板和锯鞘黑色。欧洲…

…黄腹敛片叶蜂T.melanopygus(Costa)

腹部黑色,最多背板后缘狭边白色

2

2 雌虫前胸背板大部和翅基片、雄虫翅基片部分淡色或足大部分黄褐色

3

胸部和足完全黑色

4

3 雌虫前胸背板大部和翅基片、雄虫翅基片部分淡色; 足黑色,股节端部、胫节基部黄白色,跗节褐色; 触角第3节不长于4、5节之和。北美

黄肩敛片叶蜂T.multicinctus(Rohwer)

两性胸部全部黑色; 足黄褐色,基节、转节和股节的基部黑色,跗节暗褐色; 触角第3节长于第4、5节之和。西亚

黄足敛片叶蜂T.orientalisZirngiebl

4 单眼后区宽长比约等于2,侧沟长约1.5~2倍于单眼直径

5

单眼后区宽长比约等于3,侧沟宽短点状,约等长于单眼直径; 后眶沟深; 背面观后头两侧不膨大; 腹部背板具明显细刻纹。中国、日本、韩国

淡毛敛片叶蜂T.sp.

5 体毛暗褐色或黑褐色; 腹部背板光滑; 背面观雌虫后头两侧明显膨大; 后眶沟不明显发育,极浅弱; 胸部细毛长于单眼直径,胸部侧板中下部无裸带

6

头胸部体毛银色; 腹部背板具微细刻纹; 背面观雌虫后头两侧明显收缩; 后眶沟明显发育,深沟状; 胸部细毛短于单眼直径,中胸前侧片中下部具宽阔的光裸无毛带

………白蜡敛片叶蜂T.fraxinisp. nov.

6 触角第3节长于第4、5节之和; 单眼后区宽长比等于2; 雌虫体长6mm; 寄主为Juglans。韩国

胡桃敛片叶蜂T.juglansTakeuchi

触角第3节稍短于第4、5节之和; 单眼后区宽长比小于2; 雌虫体长约8mm; 寄主为Fraxinus

7

7 前翅透明; 头胸部细毛暗褐色。西亚、南欧、北非

淡翅敛片叶蜂T.claripennisEnslin

前翅烟褐色,端部稍淡; 头胸部细毛黑褐色。欧洲、日本

黑毛敛片叶蜂T.nigritus(Fabricius)

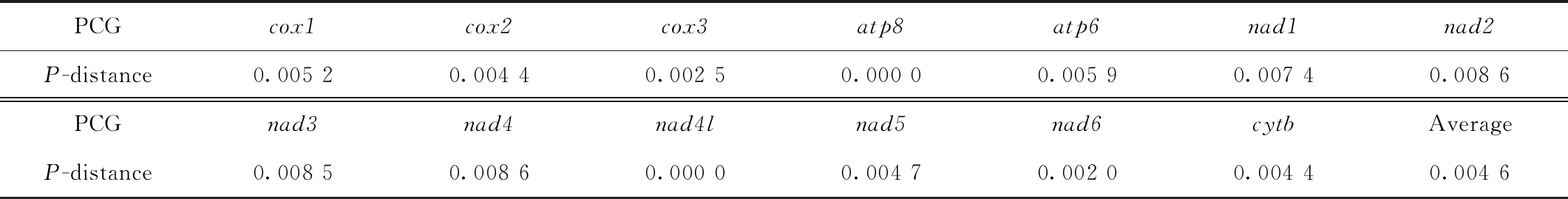

2.3 基于线粒体基因组的白蜡敛片叶蜂山东和北京种群差异

本种目前已经发现在北京、天津、河北、山东4省(市)有分布。对山东蒙山种群和北京海淀种群的线粒体基因组蛋白质编码基因进行无校正遗传距离统计分析(表1)。结果表明,2个种群十分近似,线粒体编码基因蛋白质编码基因遗传距离均值为0.004 6,其中遗传距离最大的是nad2(0.008 6),atp8和nad4l遗传距离为0。据此可以确定两地种群属于同一物种。

表1 白蜡敛片叶蜂山东蒙山种群和北京海淀种群的线粒体PCG遗传距离

2.4 基于线粒体基因组的敛片叶蜂属种间关系和遗传距离

中国北京和山东种群的白蜡敛片叶蜂线粒体全基因组是本属报道的第1、2条线粒体全基因组。除此以外,本属世界上还有另外2个确定种报道了5条cox1序列。对这3种7条序列,进行了cox1基因的K2P遗传距离统计分析。结果表明本属已知3种的种间遗传距离为0.070 3~0.141 7,其中北美分布的T.multicinctus与欧亚大陆种类之间的遗传距离最大,达到0.118 1~0.141 7。本属3种与近缘属的代表种Eutomostethusvegetus的遗传距离为0.119 9~0.166 6(表2)。

选择敛片叶蜂属的近缘属种E.vegetus作为外群,基于cox1基因序列信息,应用最大似然法方法推断了敛片叶蜂属3种之间的系统发育关系(图4),结果表明亚洲的白蜡敛片叶蜂与欧洲的黑毛敛片叶蜂是姊妹种,北美的T.multicinctus与欧亚大陆分布的白蜡敛片叶蜂和黑毛敛片叶蜂关系较远。

需要注意的是,coxI基因序列的K2P距离和系统发育关系树均显示欧洲的黑毛敛片叶蜂的南欧和北欧种群之间已经存在明显的分化,K2P距离超过了3%,而各自的种群内差异仅分别为0和0.22%,黑毛敛片叶蜂的南欧和北欧种群,有可能已经分化为独立的种系。但因为参与分析的样本很少,并且仅有coxI序列数据可以使用,这个发现有待后续基于更多区域、更多样本的进一步研究进行判断。

表2 几种敛片叶蜂属cox1基因序列K2P距离(下三角)和标准差(上三角)

图4 基于cox1基因序列的敛片叶蜂属3种之间的系统发育关系