从新见英国皇家亚洲学会藏品看马儒翰的中国民间信仰研究*

□施 晔

相较于法、荷、俄等国,英国汉学起步较晚,威廉·琼斯(William Jones,1746 —1794)对中国典籍及汉藏语言的研究应是其滥觞。其后,帕西(Thomas Percy,1729 —1811)、马礼逊(Robert Morrison,1782 —1834)、德庇时(John Francis Davis,1795 —1890)、理雅各(James Legge,1815 —1897)、翟理斯(Herbert Allen Giles,1845 —1935)、韦利(Arthur David Waley,1889 —1966)等人步武先贤,在华英字典编撰、汉籍经典翻译、诗歌小说翻译与研究各领域多有建树,成为英国早期汉学研究的中坚力量。然而,从16 世纪到19 世纪,纵观西方汉学三百余年发展史,除明末清初入华耶稣会士偶有提及中国民间信仰并视其为异教、迷信的渊薮外,鲜有人对此做过专门的、值得一提的探讨,直至马儒翰(John Robert Morrison,1814 —1843)的研究出现为止。

马儒翰是著名英国汉学家、首位来华新教传教士马礼逊的长子,1814 年出生于中国澳门,自幼于马六甲英华书院学习汉语,1830 年十六岁时便被广州英商聘为中文翻译,不久受邀参与《英华行名录》(Anglo-Chinese Calendar)、《中国丛报》(The Chinese Repository)、《传教者与中国杂报》(The Evangelist and Miscellanea Sinica)等报刊的编撰事宜。在文化交流与学术研究方面,马儒翰与麦都思(W. H. Medhurst,1796 —1856)、裨治文(E. C. Bridgman,1801 —1861)、郭实腊(K. F. A. Gützlaff,1803 —1851)等传教士共同修订《圣经》中译本,以通讯会员的身份为《皇家亚洲学会会报》(Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland)撰写其中国研究心得,并于1831 年将相关藏品悉数捐献给学会。相较于其父庞大的中文书籍收藏及编辑出版首部《华英字典》等卓越贡献,马儒翰的收藏及研究显得单薄而粗浅,这与其公务繁杂及英年早逝有极大关系。但他独具慧眼,首开西方中国民间信仰研究之先河,在中西文化交流史上留下了闪光的一页。本文将以新见一手资料为据,将马儒翰的相关收藏和著述介绍给学界,以重新考量其在汉学研究方面的独特贡献。

一、马儒翰相关藏品述略

早期来华传教士对中国宗教的主要关注点集中于儒释道三家,往往忽略普遍存在于全国各地的丰富多彩、信众无数的民间信仰。中国民间信仰是一种集自然万物、帝王先贤、祖先神灵崇拜于一体的神学体系,历史悠久,内涵复杂多元,吸取了儒释道及原始信仰、神话传说、历史故事、地方民俗等各方面成分,以万物有灵为基础,以神鬼信仰为主体,以禳灾祈福为诉求,自发流播、世代传承于民间。这一信仰体系历经几千年漫长而复杂的进化过程,具有深厚的历史文化基础,以多神性、功利性、地域性及变异性为主要特征,广泛影响着民众日常生活的方方面面,并与民间宗教、民间习俗等概念相互重合交织,难分彼此。a对此三个概念,一部分学者不加区分混合使用,以李亦园、牟钟鉴等为代表;一部分学者做了区分,认为民间宗教相较于其他两个概念具有制度化、组织化的特征,以金泽、郑志明等为代表。马儒翰生活的粤港澳地区商业发达,迷信之风炽盛,尤多行业神信仰,如商者崇拜赵公明(或关公),医者建造华佗庙,剃头匠供奉吕洞宾,航海者朝拜马祖婆等等,不一而足。拜奠仪式既有群体性的打醮、游神、法会,亦有个体性的跪拜、烧香、占卜,当地信巫鬼、好祀神的民俗引发了马儒翰的好奇,这种兴趣首先体现在其所收藏的相关图像资料上。

马氏捐赠给皇家亚洲学会的相关藏品包括五对十幅中国年画(Head cat. no. 044001–044010),两对四幅门神画(Head cat. no. 044011–044014),斗方四幅(Head cat. no. 044015–044018),符箓六件(Head cat. no. 044019–044024),挂钱六件(Head cat. no. 044025–044030),福 寿 卷 轴 一 幅(Head cat. no. 044031)。所有藏品皆与中国民间信仰相关,均有“约翰·马礼逊赠于1831 年7 月2日”题署(见图1)。经过近两百年的沧桑岁月,这些藏品仍旧色彩鲜艳,画中人物依然栩栩如生。

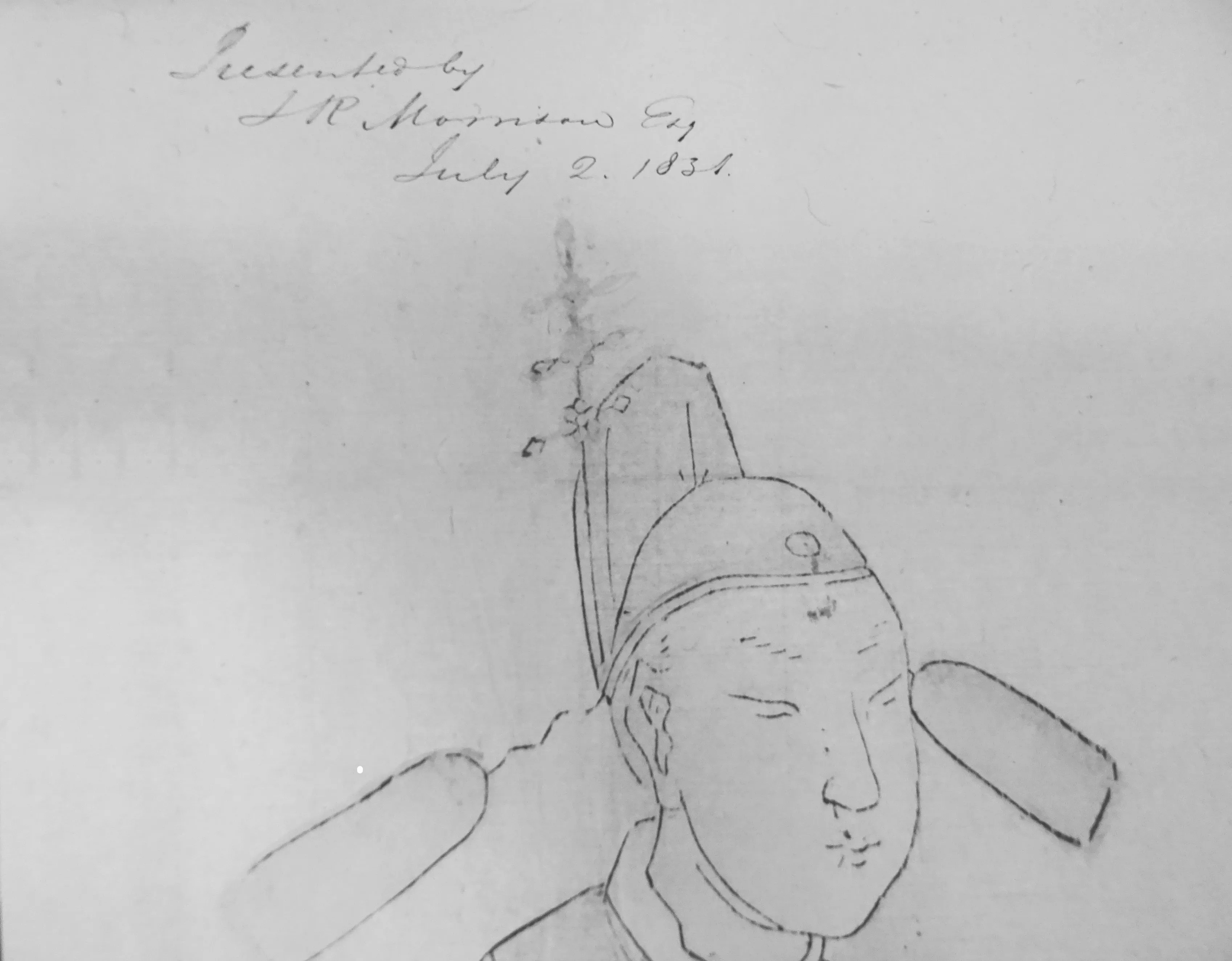

图1 马儒翰手书捐赠信息

十幅年画皆是纸本设色木版画,尺寸不一,宽、高分别在29 厘米及56 厘米左右,颜料多为天然水彩或水粉,主题有婴戏、福禄寿、和合二仙、加官进禄、麒麟送子等。如图2 中一女子端坐于麒麟之上,手捧一男婴,身后绿衣侍女持扇护送。画中麒麟狼头、独角、麋身、狮尾、牛腿、龙鳞,红、绿、黑三色搭配,明艳喜庆。中国民间有着悠久的祈子风俗,麒麟送子是此习俗传播链中最早的一环。春秋战国时期,《国风·周南》中就出现“麟之趾,振振公子”b程俊英:《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2010 年,第17 页。的诗句,以有蹄不踏、有额不抵、有角不触之麒麟比喻仁厚诚实的贵公子。麒麟被公认为“兽之圣者”c(东汉)王充:《论衡》卷一六《讲瑞篇》,北京:中华书局,1985 年,第177 页。,“圣”“生”谐音,这可能便是古人认为积德行善之家求拜麒麟即可得子的文化渊源。而真正将麒麟与子息相连并出的是东晋王嘉,其《拾遗记》中描述孔子未生时“有麟吐玉书于阙里人家,文云‘水精之子孙,衰周而素王’”d(前秦)王嘉:《拾遗记》卷三,上海:上海古籍出版社,2012 年,第25 页。,谓麒麟传递孔子将诞之喜讯,并云此子有帝王之德而不居帝王之位,“麟吐玉书”之典便成为后世民间麒麟送子传说之最早文献记载。自此,“孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿”(杜甫《徐卿二子歌》)类贺子诗层出不穷,“麟趾呈祥”“天上麒麟儿,地上状元郎”等说法不胫而走,麒麟送子成为中国最流行的民间信仰之一。图3 为和合二仙图之一,有关二仙原型的传说版本多样,其中一说为唐代诗僧寒山与拾得,二僧行迹飘忽,举止怪诞,常以充满玄理之谒语开启俗人智慧。因两人形影不离,情同手足,“国朝雍正十一年,封天台寒山大士为和圣,拾得大士为合圣。”e(清)姚东升辑,周明校注:《释神校注》,成都:巴蜀书社,2015 年,第109 页。得到清廷册封的“和合二仙”自然收获民间无数崇拜者。图中合圣笑面跷足,身着绿袍,右手擎元宝,左手持禾谷,项挂一硕大铜钱,寓意和谐、富足、丰收。马氏所藏年画造型质朴,刻画自如,色彩对比强烈,极富中国民间吉祥文化特征。

图2 观音送子图

图3 和合二仙图之一

马儒翰藏品中的斗方与挂钱亦如年画,为民间沿用至今的节庆工艺品。斗方一般是在正方形彩纸上写上“福”“禄”“寿”等吉祥文字,再配以杂宝、花卉、瓜果、祥云、人物等图案,逢年过节张贴于门户以祈福驱邪。图4 斗方为一艺术化的“福”字,字中有寿星、官人、童子三个人物形象,寿星手捧寿桃,官人手执“一品当朝”四字条幅,“福”字两侧各有一手持笏板、香炉或聚宝盆的官员形象,上侧画有寓意“好运连连”的折枝莲花,花瓣中还有“金玉满堂”四字,造型别出心裁,洋溢着祥瑞气息。挂钱(亦称“挂签”“挂千”“吊钱”等)则是年节里贴在门楣、房檐上的一种传统剪纸,形似小幡,因图案多呈古钱状,蕴含有广邀财源、吉祥如意之祈愿,故称“挂钱”。马氏所藏“挂钱”色彩缤纷,图案精美,有的剪出“满堂吉庆”及“福”字,有的则画有寿星老人,代表了俗世百姓的功利性愿景。

图4 福字斗方

门神画亦是马氏藏品中较为重要的一类。门神崇拜源自上古“祀门”“祀户”之俗,《礼记·月令》中有“腊先祖五祀”之记载,东汉郑玄注“五祀”为“门、户、中霤、灶、行”a《十三经注疏》下,《礼记注疏》卷十七“月令第六”,第154 页。,而最早将门、神二字合用者也是郑玄,其《礼记·丧大记》注中有“释菜,礼门神也”b同上,《礼记注疏》卷四十五“丧大记第二十三”,第352 页。句,可见门神驱鬼、辟邪、禳灾的信仰滥觞于先秦,从上古先人的斩桃饰门,到秦汉神荼、郁垒神话,再至唐宋以降各地民间的门神户尉,历经几千年岁月变迁,至今仍传承不辍,且门神队伍随历史的演进不断壮大,除早期的钟馗、秦琼、尉迟恭外,还加入了大批历史人物,如关羽、张飞、孙膑、庞涓、萧何、韩信等,这些深受百姓欢迎的英雄被尊为门神,画像被张贴于门户,寄托了人们辟邪除灾、阖家安宁、瑞气盈门的美好愿望。马儒翰所捐两对门神画皆为身披铠甲、手持兵器之武将,图5 这对门神画高73.5 厘米,宽46 厘米,人物面部表情安详和蔼,服饰色彩华丽夺目。左边一位手执长刀,腰佩弓箭,胸挂护心镜,背插红令旗;右边一位双手持锏,腰佩宝刀,背插黄令旗,脚蹬云头靴,威风凛凛而不失祥和之气。

图5 刀锏门神对画

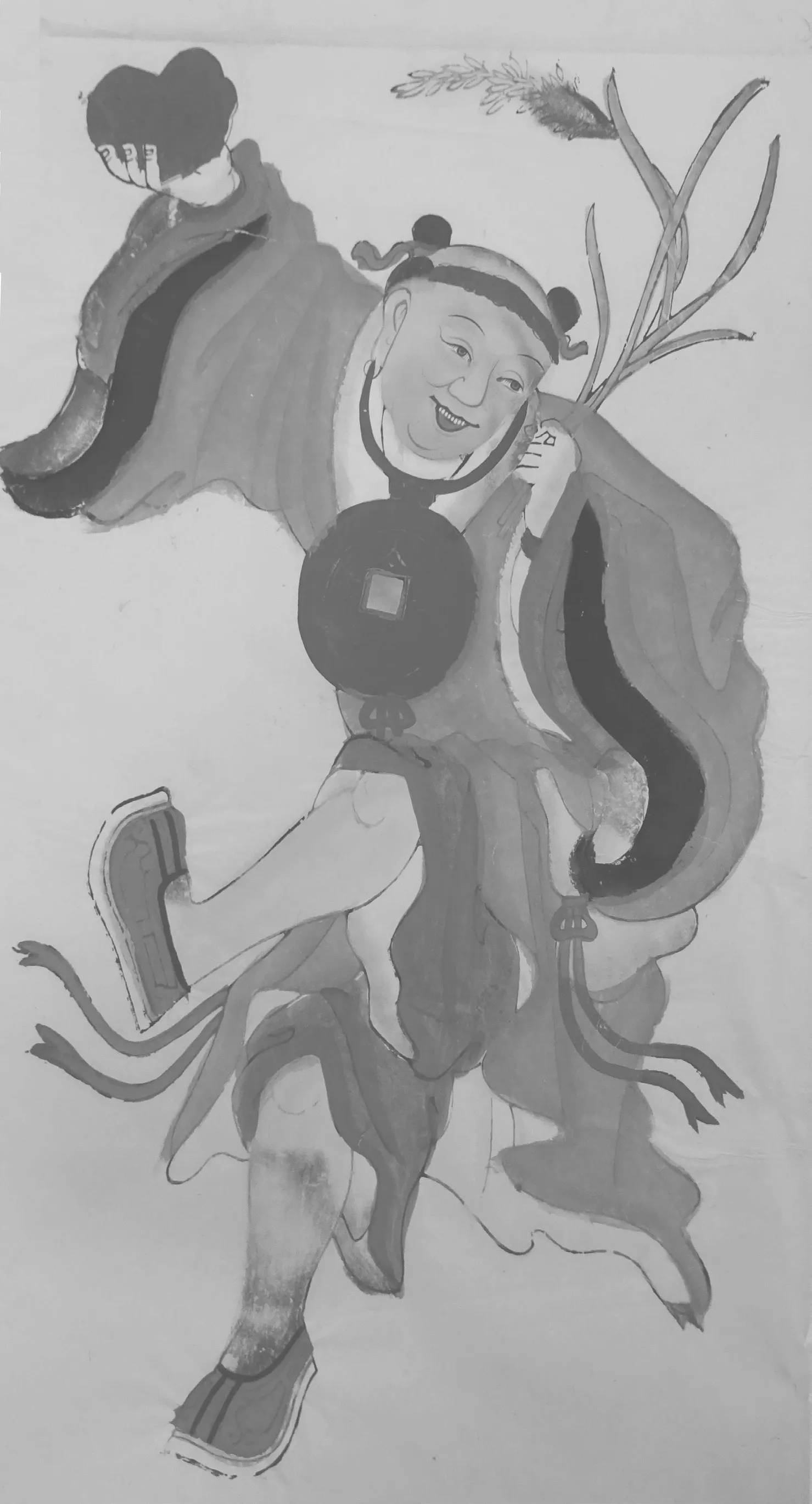

与上述民间节庆工艺品不同,马氏所藏6 幅符箓则是道教专用以传道修持、禳镇邪恶之物品,又称“灵符”“桃符”“五雷符”等,据说有召神驱鬼、治病禳灾、养生辅助之功效。6 幅符箓皆为文字符,书写于宽约29 厘米、高约56 厘米的色纸上,一般用墨笔写上天师、紫微帝令、都城隍座镇等字样,另画有一种点线合用、字图相兼的神秘图像。图6 为“都城隍”符,“都城隍”三字下有一墨笔书写之神秘图像和一方朱红印记,印记下以朱笔书写“止”字秘图,最下方是“座镇”二黑字,其左侧盖有“玉印图记”朱印。符之用途不外乎祈禳,有的用于祈福,相当于春联,故有“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”(王安石《元日》)之名句;但更多用来禳镇,常于夏至、端午张贴于门户,汉代便有夏至日“以桃印长六寸,方三寸,五色书文如法,以施门户”a(宋)范晔著,(唐)李贤等注:《后汉书·志第五》“礼仪中”,北京:中华书局,1965 年,第3122 页。之记载,民间这种以符祈禳之俗历史久远,通行各地。晚清北京每至端阳,“市肆间用尺幅黄纸,盖以朱印,或绘画天师钟馗之像,或绘画五毒符咒之形,悬而售之。都人士争相购买,粘之中门,以避祟恶。”b(清)富察敦崇:《燕京岁时记》“天师符”,北京:北京古籍出版社,1981 年,第65 页。

图6 符箓

二、马儒翰的中国民间信仰研究

对异质文化的好奇及兴趣很多始于收藏,继之研究,消遣玩票者有之,成名成家者亦有之,马儒翰当介于两者之间。对年画、符箓的好奇引发了他的研究兴趣,相关成果《中国人的吉祥物、护身符和穿戴或悬挂于室的幸运符》cJohn Robert Morrison, “Some Account of Charms, Talismans, and Felicitous Appendages Worn about the Person, or Hung up in Houses, & c. Used by the Chinese,” Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. 3, No. 2 (1833):285–290.于1831 年7月2 日在伦敦的皇家亚洲学会宣讲,后出版于学会会刊1833 年第3 卷。

马氏此文通篇围绕其所见或所藏之物展开,全文分符咒(Charms)和幸运符(Felicitous Appendages)两部分。

马氏在第一部分将符咒分为符(Talismans)、经(Little sacred books)、咒(Spells)三类,再对每类做看图说话式的介绍。“符”类列出的多为中国人佩戴或使用的护身符及吉祥物,有钱剑、桃符、麒麟、八卦、寿桃、葫芦、虎爪、百家锁、三多九如等十八种,马氏对每一种物品的寓意、制作及佩带或悬挂方式均做了简要说明。如其释“三多九如”如下:“‘三多’是指多福、多寿、多子,‘九如’之说源自下文所列《诗经·小雅·天保》中的两章。在诗中,一辅政大臣用六章诗篇表达其对新王的衷心勉励及殷切期望。”dIbid., p. 286. 辅政大臣指召伯虎,新王指周宣王。接着马氏以拼音写出涉及“九如”的两章:“如山如阜,如冈如陵,如川之方至,以莫不增”“如月之恒,如日之升。如南山之寿,不骞不崩。如松柏之茂,无不尔或承”,并将其英译。如此,西方人便获知“九如”的出处和内容,明了“三多九如”本为祝颂之辞,后被民间用作饰品上的吉祥文字,寄托着对子孙后代的美好祝愿。

马氏“经”类所列只有佛教“悲经”一种,“富裕之家为孩子买悲经,请和尚念经祈福,佩戴悲经以防孩子夭折,所呈样本称为‘大悲咒’。”eMorrison, op.cit., p. 288.诚然,佩戴、念诵或抄经至今仍被虔诚信众认为是自我修行、积累功德、消除业障、祈福开智之道,从这个意义上来讲,佛经亦是吉祥物之一种。但马氏未曾提及,除“大悲咒”外,佛经中的“心经”“金刚经”“阿弥陀经”等诸多经文均可抄写、供养;除佛经外,道教亦声称抄写道经并散施转读,可积无量功德,如唐代《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》即有“随我本心,广写供养。书写精妙,纸墨鲜明……得福无量,不可思议”a《道藏》第24 册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988 年,第749 页。之记载,因而抄写、供养道经者从帝王到平民,代不乏人,流行于道俗两界,但马氏囿于见闻未尽提及,以至这部分内容相较于其他章节显得异常单薄。

马氏所列“咒”类实为“符”而非“咒”,有名不副实之嫌。马氏列举了印符及三角符两种,“一般由几个神秘文字构成,有时还会加入占星术、佛经或梵文中的外来文字。这些符咒有时被人随身携带,有时张贴于门或墙。很多时候还会用以医治病人,或书写于纸制成符水;或烧符咒于水中,病人饮之即可痊愈。”bMorrison, op.cit., p. 288.马氏还指出咒的形式多样,写有“福”“寿”等吉祥文字的符咒在中国亦大行其道。由此可见,马儒翰所说“spell”即是以朱或墨笔写画的一种点线结合、字图相兼且以曲线为主的神秘形象,属“符”的范畴,而非道士念诵的祝词口诀“咒”。符箓与咒术是道教重要的法术,凭借文字、图案、符号及口诀、指诀等方式祈求无形而神秘的力量赐福护佑于人,在旧时民间影响甚广。道教认为,天地万物莫不以气为用,神符和咒语即以道之精气召会群灵,辅助正真,驱鬼镇邪,安镇五方,小者护身治病、调心养性,大者消灾解厄、厌镇精魅,道教典籍《道藏》载有极为博杂精深的符咒法术内容,而马氏浮光掠影,仅略知皮毛,而且对符咒的诸多灵验奇效颇不以为然,概因符咒术与其基督教信仰相悖。

马儒翰在第二部分着重讨论“幸运符”,但其所谓“幸运符”实为某些护佑人类的神明或神兽,因而是“神”而非“符”。马氏列举了魁星、张仙、盘古、钟馗、张天师、和合二仙、福禄寿星等十二种,有民间传说中的创世神,也有星相术中的吉星;有道教天师、佛教高僧,也有得道成仙的俗世凡人,“他们的画像被悬挂于家中,有些作为日常供奉,有些只出现于特殊场合。”cIbid., p. 289.马氏说明了每一种神祇的身世渊源及其带给人类的福祉。如“张仙,一个被神化的男人,传说他曾射下吞食孩童的天狗,因而被家长奉为护佑儿童之神明。在画中,他正拉弓射狗,身边围绕着一群孩子”dIbid.。很明显,马氏此处同样是看图说话,试图根据收藏的画作追根溯源,挖掘其背后的信仰因缘。中国民间崇拜的吉神五花八门,与数千年农耕文明紧密相关。原始初民无法理解风雨雷电、生老病死等自然现象,便将其归因于神秘的超自然力,万物有灵想象逐渐生成,以泛神论为基础的神灵崇拜由此滥觞。这种多神信仰既无教义规范,也无组织团体,自发、自然地存在于民间。随着社会的发展及宗教的兴起,原始多神信仰与佛道诸神及儒教圣贤信仰合流,神灵崇拜的政治性、地域性、行业性特征日益鲜明。可惜马氏对中国民间信仰中的吉神尚知之无多,且多半只知其然而不知其所以然。

综上,马儒翰对中国民间信仰的研究仅止于部分吉祥物、护佑神及释道经符,呈现出初期研究粗浅、随意的特点。客观上,因马氏在华居留地局限于粤港澳一带,且英年早逝,故其所闻所见及所接触的华人皆极有限,能获取的相关信息一鳞半爪,并不利于其对博杂多元的中国民间信仰进行深入考察。主观上,马氏的研究尚只停留于较为简单的收藏及描述层面,未及将研究触角延伸至民间信仰背后的政治、文化、宗教渊源,并进而对华南地区的风土人情、民俗仪礼做较为宏观综合的考察。从方法论角度来讲,其研究成果尚存在概念混淆、分类杂乱、述而不论等较为明显的缺陷。

概念混淆表现在其对符、咒等概念的混乱处理上。“符”是道士画在黄纸上的一种声称能驱鬼镇邪、祈求降福的文字、图形或线条,“咒”则是道士祈神时诵念的特殊话语。马氏文中归入“符”类的物品多为中国吉祥文化中的护身符,且不分使用对象是生人还是死者、成人还是幼童,将其所知的护符杂凑一处,缺乏条理,茫无端绪。马氏归入“咒”类的却是真正意义上的“符”,如印符、三角符。符、咒两字尽管时常并出,但符为书符,代表灵界公文和法规;咒为咒语,代表灵界密码与歌诵号令。前者作用于视觉,后者作用于听觉。概念的混淆让读者无所适从,极易造成误导。

分类杂乱在马氏论文标题中已尽显无遗,Charms(符咒)、Talismans(护身符)、Felicitous Appendages(幸运符)三词并出,不仅冗长烦琐,而且含义多有交叉之处。正因为此,其文中的分类也常重叠交叉,如“麒麟”既出现在护身符类中,又现身于幸运符类中。马氏论及之物多半属于道教及民间信仰中的吉神与吉祥物,而中国吉祥文化其实包括物体、语言、数字、文字及行为诸方面,仅物体一类即涵盖动物、人物、植物等有机体及石、砖、瓦、纸、笔、墨、画等无机体,而人物又可分出释家、道家、仙教、杂神、帝王、圣贤、杂人等多种,马氏囿于闻见,只触摸到了冰山之一角。因主客观条件的限制及与丰富多彩的中国民间信仰的隔膜,马儒翰对研究对象缺乏总体、宏观的考察,概念混淆、分类不当等弊病便在所难免。

述而不论、失之肤浅是早期汉学研究的通病,尤其是马儒翰这种业余汉学家。他侧重于对图像物品的描述,而无法深入到物品所依托的文化脉络中去。即便描述,也浅尝辄止,如对“盘古”这一创世神的介绍:“最早的人类,至少卖画者如此标注。但是最早的人类恐怕是伏羲,也即八卦的发明者。”aMorrison, op.cit., p. 289.显然,作者对盘古是否真为开辟洪荒第一人有所怀疑,似乎更倾向于创世者是伏羲的观点,但他并未追本溯源从古文献中寻找论据进行论证,仅用一句话做出似是而非的判断,有以己昏昏使人昭昭之嫌。另外,马氏此文无分析、无观点、无结论,读完全文甚至无从得知其对中国民间信仰的明确立场和态度,严重影响了这一研究的学术性和思想深度。

尽管存在诸多缺陷,但马儒翰的收藏及研究至少迈开了欧美探讨中国民间信仰的第一步,虽然只是初涉这一领域,却引出了问题并为后来者在此领域的拓展打下了基础。此外,马氏对自己尚知之不多的对象“述而不论”,从另一角度讲也正反映了他客观诚实的治学态度。

三、19 世纪欧美汉学界对马儒翰中国民间信仰研究的发展

有马儒翰发轫于先,19 世纪中后期,欧美汉学界陆续出现了几位关注中国民间信仰的业余或专业学者。

美国公理会传教士卢公明(Justus Doolittle,1824 —1880)1849 年抵达福州传教,在华廿余年,成为卓有建树的汉学家及文化研究者,其《中国人的社会生活》(Social Life of the Chinese,1865)描述了福州地区的政治、经济、教育、宗教等社会状况,其中民间信仰与崇拜占很大比重。卢氏开始关注马儒翰提及但未展开研究的地方神,其《妈祖婆论》(Discourse on Ma-tsoo-po,1855)着重讨论闽粤一带独具地方特色的妈祖信仰,是西方学界关于此主题的首部力作。卢氏站在基督教一神论的立场审视妈祖文化,充斥着对所谓异教徒迷信鬼神的指责和批评。b卢公明反映中国民间信仰的著作还有出版于1858 年的《异教诸神论》(Disquisition on Heathen Gods)。

俄 国 汉 学 家 格 奥 尔 吉 耶 夫 斯 基(Сергей Михайлович Георгиевский,1851 —1893)出 版于1892 年的《中国人的神话观和神话》突破了前辈比丘林(Никита Яковлевич Бичурин,1777 —1853)、王西里(Василий Павлович Васильев,1818 —1900)等在宗教思想层面只专注于儒释道三家的局限c比丘林《中国及其居民、风俗、习惯和教育》(Китай, егожители, нравы, обычаи и просвещение, СПб., 1840)和《中国民情与风尚》(Китай в гражданском и нравственномсостоянии, СПб., 1848)二书皆有“风尚”一章,内容大同小异,主要考察中国人的优缺点及其形成的历史渊源,很少涉及中国民间信仰。王西里研究中国宗教的代表作为《东方的宗教:儒、释、道》(Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм, СПб., 1873)。,开始考察中国人的神话观及神话,明确指出神话观自发形成于全体民众中,是先于神话本身的一种世界观。dС. М. Георгиевский, Мифическиевоззрения и мифыкитайцев, СПб., 1892, Cтр. v.此书虽以神话为关注点,但其所述神话观的自发性、广泛性与民间信仰的特点相同,有关远古帝王、文化圣贤、日月星辰、动植物以及各路守护神的神话也与民间信仰的范畴高度重合。aС. М. Георгиевский, Мифическиевоззрения и мифыкитайцев, СПб., 1892, Cтр. v, р. 93. 格氏提及的守护神有善神、家神、风火神等,皆可归入民间信仰范畴。此外,格氏还是西方汉学家中以仪式研究神话的先驱,尝试通过民间祭拜仪式和供奉习俗追寻中国人神话观的起源,而其所述基本与民间信仰的行为习惯及仪式制度一致。更重要的是,格氏已认识到10 世纪以降随着儒释道三教趋于互融,中国人的神话观与民间信仰、佛道二教因素融汇交织、难作区分。bIbid., р. 91.按照人类学派神话学的观点,神话与民间信仰本就同源,是未开化的人类原始信仰的残留物,是早期人类好奇、轻信及“万物有灵”观的折射。c人类学派神话学由英国人类学家爱德华·泰勒(Edward Burnett Tylor)和安德鲁·兰(Andrew Lang)倡导,主张以人类学研究法考察古代神话,再用进化论观点去解释神话的各种现象。由此可见,格氏的神话学研究已关涉中国民间信仰,他对马儒翰的发展就是将人类学的研究方法运用到对中国神话及民间信仰的考察中。

相较于上述两位汉学家,英国伦敦会传教士麦嘉温(John Macgowan,1835 —1922)则积极采用文化适应策略,尝试以通俗小说的形式西传中国文化。麦氏1860 年来华,先后在上海、厦门等地传教。他精通汉学,著述颇丰,其《中国民间风俗》(Chinese Folklore,1910)和《中国民间故事》(Chinese Folklore Tales,1910)二书是短篇小说集,内容涵盖公案、爱情、神话、狐怪等各种题材。麦嘉温另辟蹊径,以叙事文学的形式将中国的世风民情、宗教信仰等文化信息传递给西方读者,极大拓展了马儒翰所开创的研究路径。麦嘉温之后,又有李提摩太(Timothy Richard,1845 —1919)、戴遂良(Léon Wieger,1856 —1933)、苏慧廉(William Edward Soothill,1861 —1935)、卫礼贤(Richard Wilhelm,1873 —1930)、队克勋(Clarence Burton Day,1889 —1987)等活跃于19 —20 世纪之交的传教士,在著述中或多或少提及中国儒释道三教及民间信仰,但其目的无外乎了解中国本土宗教信仰以便更有针对性地传播基督福音。

然而,荷兰人类学家和宗教史学家高延(J.J. M. de Groot,1854 —1921)则是一位学院派汉学家,以对中国宗教开拓性的研究蜚声西方学界。其六卷本《中国宗教体系》(The Religious System of China, Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith,1892 —1910)涉及中国宗教的远古形式、发展变迁、历史与现状以及中国民间信仰、社会制度各方面内容,致力于将宗教学与历史学、人类学研究相结合,并运用田野调查的方法,为宗教学创立了崭新的研究范式。在高延眼中,中国民间信仰源自遥不可测的远古经验,是一些意味深长、井然有序的符号和表现形式,呼应着自然环境、岁月节奏与社会秩序,他以法文撰写的《厦门的年节:中国民 间 信 仰 研 究》(Les fêtes annuellement célébrées à Émoui: étude concernant la religion populaire des Chinois,1886)一书从年节庆典的角度研究厦门的民间宗教及信仰,以月份为序,依次介绍当地四时风土、宗教节庆及其民俗学或宗教学渊源,仅五月端午节,便列举了厦门百姓佩雄黄(及赤灵符、长命丝)、赛龙舟、吃粽子、插艾插蒲、以五色印饰门户等习俗,并引经据典,旁求博考,是早期欧洲中国民间信仰研究中较为系统、翔实及严谨的一部著作,相较于马儒翰粗浅、业余的研究前进了一大步。

在高延的基础上,法国耶稣会士禄是遒(Henri Doré,1859 —1931)一生致力于中国民间信仰及民俗文化研究。禄神父于1884 年入华,在苏、皖、沪等地传教四十余年,熟悉江南民间信仰及风俗,并与马儒翰一样收集了大量年画、符箓、神佛画像、庙宇建筑图及其他民俗用品。在此基础上,禄氏参考华人神父黄伯禄的《训真辩妄》《集说诠真》等著述,于20 世纪初完成了这一领域的集大成之作《中国民间崇拜》(Recherches sur les superstitions en Chine,1911 —1938),内容涵盖中国婚丧习俗、符箓咒术、命相占卜、风水择日、岁时习俗、中国众神、崇拜仪式、佛教传说及神祇、道教仙话及神祇等各方面,该书于1911 年起陆续由徐家汇藏书楼出版。在法文版面世的同时,作者还协助爱尔兰籍耶稣会士甘沛澍(Martin Kennelly)及芬戴礼(Daniel J.Finn)英译此书,将原先的十六卷本合并为十卷本出版,并对书中引用的大量中国古籍进行了详细校订及注释。尽管作者编撰此书的初衷是帮助西方传教士了解中国人的宗教信仰状况,审慎传教以免冒犯当地风俗,从而“更好推进将基督福音植入这块土地的伟大事业”aHenri Doré, Kennelly M., tr., Researches into Chinese Superstitions, Preface. Shanghai: Túsewei Printing Press, 1914–1938.,而且禄氏秉持基督教神学观,对中国民间信仰持批评态度,视其为愚昧及迷信,但其批判相对温和,介绍也相对客观,尤其是书中丰富翔实的图像资料,在客观上为从事比较宗教学研究的学者提供了极好的中国民间信仰研究范本,同时也在一定程度上弥补了中国数次文化运动所造成的传统宗教信仰活动的断层,为我们还原接续了百余年前民间习俗及信仰崇拜的基本样态。

四、余论

因民间信仰多与中华帝国主流宗教相左,常被统治者斥为“淫祀”或“迷信”,早期来华的西方传教士虽已注意到了这一信仰体系,但他们的关注点更集中于儒、释、道三家具有悠久文本传统的“制度性宗教”(institutional religion)b[美]杨庆堃著,范丽珠等译:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究》,上海:上海人民出版社,2007 年,第9 —10 页。,这一现象延续至晚清方有改观。上文提及的成果乃欧美汉学界中国民间信仰研究之滥觞,尽管尚不成体系,却为后来者提出了亟待解决的问题,并提供了值得借鉴的研究方法。

研究路径的铺设。马儒翰从符箓、年画等实物起步观照中国民间信仰的微观视角,至19 世纪后半叶逐步发展为麦嘉温、戴遂良c戴遂良有《中国民间传说》(Folklore Chinois Moderne, 1909)、《中国宗教信仰与哲学思想史》(Histoire des croyances religieuses et opinions philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours, 1917)等相关著作。的“民俗”或“民间传说”考辨,再到禄是遒将中国民间信仰统斥为“迷信”,以及高延将其划归系统化的宗教,我们可以看到一个逐步深入且渐具思辨性、方法论的研究脉络,但也留下了诸多虽有触及却仍处于模糊地带的问题,最重要的是,民间信仰能否构成宗教系统?如若承认其为民间宗教,那么其本质是多样性还是统一性?

高延《中国宗教体系》一书从古籍文献入手,揭示中国民间信仰及仪式与远古文化传统间的密切关系,指出中国民间信仰具备自成体系的信仰、仪式和象征三要素,因而是系统化的宗教。d参见J. J. M. de Groot, The Religious System of China: Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners,Customs and Social Institutions Connected Therewith. Leyden: E. J. Brill, 1892–1910.但这一观点受到马克斯·韦伯(Max Weber,1864 —1920)、葛兰言(Marcel Granet,1884 —1940)等人的挑战。韦伯认为中国民间信仰不是一个完整的宗教系统,而是杂糅了异端道教及世俗化佛教的混血儿。e参见[德]马克斯·韦伯著,洪天富译:《儒教与道教》,南京:江苏人民出版社,2008 年。葛兰言将中国民间信仰视为远古生产习俗的遗响,后被帝国主流文化归并为完整的宗教体系,但其本身并非正规的宗教形态。f参见[法]葛兰言著,程门译:《中国人的宗教信仰》,贵阳:贵州人民出版社,2010 年。对于这一争论,美国社会学家杨庆堃(C. K. Yang,1911 —1999)创造性地将中国宗教分为“制度性”及“弥散性”(diffused religion)两种,认为它们是一体性中国宗教的两个面向,民间信仰属于后一种模式,尽管多样、分散,但源自同一个宗教体系,且承担着重要的社会功能。g参见杨庆堃:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究》。弗里德曼(Maurice Freedman,1920 —1975)则发展了杨庆堃的观点,认为中国宗教多样性表象下实际存在着某种观念、组织或实践层面的秩序,民间信仰同样如此,其多样性源自一个统一的体系。h参见Maurice Freedman, “On the Sociological Study of Chinese Religion,” Religion and Ritual in Chinese Society, ed. Arthur P.Wolf. Stanford: Stanford University Press, 1974, pp. 19–41.20 世纪以降的中国民间信仰研究虽然引入了社会学、人类学、历史学等多重视角,但学界对中国民间信仰是否宗教这个问题依然各执己见,众声喧哗之中尚能依稀分辨出19 世纪先辈们的遗响。

研究方法的传承。早期民间信仰研究者尤其重视实物资料及田野调查,马儒翰自幼生活在粤港澳地区,熟悉当地的风土人情,必定耳闻目睹过巫傩之祭、妈祖信俗,尽管这种杂神崇拜与其基督教信仰背道而驰,但他依然有了解“异教”的兴趣,其研究起步于实物资料的搜集,但缺乏将实物资料与文献记载及地域文化互证的视界,偶然性、随意性较大。禄是遒继承并发扬了马氏的研究传统,从多年积累的实物资料中体悟“迷信”的力量,并把众多藏品制成其专著中的彩色图版,形象图说了各种被其斥为迷信、极难归化的“陋俗”。禄氏研究不仅重视实物资料,而且援引了浸淫于这种信仰文化中的“土著”黄伯禄的观点及文献,因而其研究兼具实证性、地方性及文本性。但禄氏之短在于欠缺田野调查这一环节,田野调查是人类学学科的基本方法,作为人类学家的高延率先将这一研究范式运用到中国民间信仰的研究中,在福建厦门及附近地区开展了深入的田野调查,尤其关注散布于民间的非制度性信仰和仪式,从历史文献入手,结合历史学、人类学及社会学的研究方法,深入研究中国宗教的统一性和多样性等问题,获得了更为真实客观的信息,从而能在文本视界与社会场域的透镜中把握民间信仰的本质。这种融入人类学及社会学研究的范式被后来者广泛采纳,如美国长老会教士队克勋在友人及学生的帮助下搜集到中国各地的纸马两千余张,并深入浙北地区考察当地农民的祭祀活动,在此基础上撰写了《中国农民信仰——中国纸马研究》(Chinese Peasant Cult-Being: A Study of Chinese Paper Gods, 1940)一书。专注于中国宗教与民俗的俄国汉学家巴兰诺夫(Ипполит Гаврилович Баранов,1886 —1972)旅居哈尔滨四十七年,对中国东北地区婚丧、嫁娶、节庆等民俗及当地民众的各式神鬼信仰了如指掌,在长期调研的基础上撰写了《中国农民、渔民和猎人的迷信》《辽东南部的民间信仰》等专论,但这些研究成果迟至1999 年方被结集为《中国人的信仰与风俗》出版。a阎国栋:《俄国汉学史》,北京:人民出版社,2006 年,第496 页。田野调查这一研究范式至今仍为研究中国民间宗教的中西方学者所秉承,随着宗教学、人类学、社会学、历史学各学科相互交叉、取长补短研究取向的形成,民间信仰研究的视野不断拓宽,视角日益出新,研究的多维性、明晰性及深广度也必将与时俱进,而这种研究视界及理路早在19 世纪前辈的成果中业已萌芽。

综上,19 世纪末20 世纪初欧美汉学界对中国民间信仰的早期研究尽管仍以传教士为主导,表现出较强的宗教功利性,但已有高延等专业汉学家加入,研究路径渐趋学术化、理论化,无论在方法的创新、视野的拓展、理论的建树、文献的援引各方面均非马儒翰能望其项背。然而,马氏当初凭借个人兴趣对此领域展开了初步研究,尽管粗浅简略,其筚路蓝缕之功终不可没。