韩国关于丝绸之路的研究述评*

□吴 浩 欧阳骞

一、韩国丝绸之路研究的历史分期

德国地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833 —1905)在其著作《中国——亲身旅行的成果和以之为根据的研究》(China,Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründete Studien,1877)一书中,首次提出“丝绸之路”(Seidenstraße)概念。李希霍芬将丝绸之路定义为:“从公元前114 年到公元127 年间,连接中国与河中(指中亚阿姆河与锡尔河之间)以及中国与印度,以丝绸之路贸易为媒介的西域交通路线。”aFerdinand von Richthofen, China, Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründete Studien, Bd. 1, Berlin, 1877, p. 454. 转引自林梅村:《丝绸之路考古十五讲》,北京:北京大学出版社,2006 年,第2 页。

随着对丝绸之路研究的不断深入,林梅村、米华健(James A. Millward)、郑守一(Jeong suil)等中外学者对丝绸之路的定义提出了不同的理解。中国学者林梅村认为丝绸之路是“古代和中世纪从黄河流域和长江流域,经印度、中亚、西亚连接北非和欧洲,以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路”b林梅村:《丝绸之路考古十五讲》,第4 页。。美国学者米华健认为:“‘丝绸之路’一词所指的是通过贸易、外交、征战、迁徙和朝圣加强了非洲—欧亚大陆融合的各种物品和思想的交流……在时间上始自新石器时期,一直延续到现代。”c米华健:《丝绸之路》,马睿译,南京:译林出版社,2017 年,第20 页。韩国学者郑守一认为:“‘丝绸之路’是人类自古以来就利用的远程贸易通道和文明交流通道的标志性名称。”d郑守一:《丝绸之路学》(《씰크로드학》),韩国坡州市:创作与批评社,2001 年,第17 —31 页。

丝绸之路作为东西方文明交流之路的概念得到丰富和拓展,丝绸之路研究在国际学术界成为一门显学。韩国丝绸之路研究在国际学术界亦占有一席之地。经过几代学人的不懈努力,韩国丝绸之路研究已形成较完整的学术体系,在学术研究与人文交流方面取得丰硕成果。

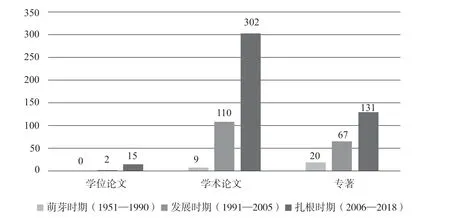

韩国外国语大学丝绸之路研究中心金贤珠(Kim Hyun-Joo)以韩国国会图书馆、韩国学术期刊数据库RISS,DBpia 收录的丝绸之路相关文献为基础,将1951 年至2018 年的韩国丝绸之路研究分为三个时期进行考察:萌芽时期(1951 —1990)、发 展 时 期(1991 —2005)、扎 根 时 期(2006 —2018)(见图1)。e金贤珠:《韩国丝绸之路研究的现状与展望》(《한국 실크로드연구의 현황과 전망》),韩国文明交流研究所创立10 周年纪念国际学术大会论文集,韩国首尔,2018 年,第47 页。

图1 韩国丝绸之路研究成果阶段性数量变化对比图b资料来源:根据金贤珠论文《韩国丝绸之路研究的现状与展望》中的部分内容整理而成。

金贤珠认为,韩国大韩蚕丝会于1954 年创办《丝绸之路》(《실크로드》)定期刊物,是萌芽时期的标志性事件,对丝绸之路历史和文化的考察成为这一时期韩国丝绸之路研究的主流。发展时期,韩国学界提出“丝绸之路学”,韩国丝绸之路研究聚焦艺术、经贸等领域。扎根时期,韩国丝绸之路研究在理论研究的基础上不断推进人文交流实践,跨学科交叉研究成果不断涌现,“丝绸之路学”学科地位得以确立:“通过对丝绸之路概论性的理解和研究,推进体现文明交流精神的实践探索,并关注与各领域的联系,实为扩大韩国丝绸之路研究的基础。”a金贤珠:《韩国丝绸之路研究的现状与展望》,第47 页。

由此可见,20 世纪中叶以降,韩国学界从探究朝鲜半岛与丝绸之路的历史联系出发,对丝绸之路概念范畴进行界定,倚重跨学科交叉研究与比较研究方法,推进丝绸之路主题人文交流实践,推动建立韩国“丝绸之路学”,在国际学术界产生影响。

近年来,韩国社会各界对丝绸之路的关注度增强。韩国的丝绸之路研究呈现出高校科研机构与民间学术团体比翼齐飞的特点,丝绸之路作为宏大的跨学科知识体系和概念集合得到广泛研究和普及。

从20 世纪80 年代开始,韩国多所高校在考古学、敦煌学、佛学等丝绸之路相关领域研究的基础上,成立二级学院或研究机构,致力于在人才培养、科学研究、社会服务和人文交流方面推进韩国丝绸之路研究。随着韩国丝绸之路理论研究与人文交流的不断推进,韩国海路研究会、敦煌学会、中亚学会、文明交流研究所、“一带一路”研究院等民间学术团体也成为韩国丝绸之路与“一带一路”研究的重要力量。

二、韩国丝绸之路研究的代表人物

(一)郑守一

郑守一是韩国“丝绸之路学”“文明交流学”的重要奠基人,在对丝绸之路进行史地学考察的基础上,他探讨朝鲜半岛与丝绸之路的历史联系,明确丝绸之路研究的学术宗旨,推动韩国丝绸之路研究的理论体系建构。

郑守一对丝绸之路的研究源于对东西方文明交流史中朝鲜半岛与丝绸之路关系的考察,致力于推动丝绸之路概念的丰富与拓展,为韩国“丝绸之路学”奠定理论根基。

1. 丝绸之路地理概念的延伸与拓展

郑守一从文明交流的角度出发,阐述丝绸之路地理概念的拓展。他认为文明在空间意义上的变化移动构成了文明交流,而这种交流的途径具体表现为丝绸之路概念的拓展。“广义上,丝绸之路在2 —3 万年前随着人类迁徙而开始开拓,但直到120 多年前才被发现其真实存在。丝绸之路不仅是单线的延长,还是复线和网状的扩大。”a郑守一:《丝绸之路学》,第17 —31 页。

郑守一认为,丝绸之路作为一条覆盖新旧大陆的环地球性文明交流通道,其地理路线经历了四个阶段的延伸与拓展:

第一阶段为中国—印度路线,以李希霍芬的相关研究为代表。第二阶段为中国—叙利亚路线,以德国学者赫尔曼(Albert Hermann,1886 —1945)的相关研究为代表。

第三阶段丝绸之路分别向东、西延长至中国东南沿海和意大利罗马,成为名副其实的四通八达网状通道。第四阶段发展为环地球海路。作为文明交流的海上通道,海上丝绸之路是由海的一体性和连贯性所衍生的必然现象,其航路从未间断,这就是海上丝绸之路特有的环地球性。郑和七下西洋、哥伦布四次跨大西洋航行、麦哲伦环球之旅等皆可印证通往新大陆的环地球海路已经形成。b郑守一:《东北亚三国对丝绸之路基本概念的认识》(《실크로드의 기본개념에 관한 동북아 3 국의 인식》),韩国文明交流研究所创立10 周年纪念国际学术大会论文,韩国首尔,2018 年,第3 —5 页。

2. 陆海视角下对朝鲜半岛与丝绸之路关系的探讨

丝绸之路作为欧亚大陆文明交流与友好往来的重要通道,向西延伸至地中海区域,向东延伸至朝鲜半岛,无论是通过史料文献研究还是地下考古发现都可以得到很好的印证。

郑守一的丝绸之路研究包含对陆上与海上丝绸之路所涵盖地理空间和功能概念的认知和拓展,并将其应用于对朝鲜半岛与丝绸之路的关系探讨之中。

在陆上丝绸之路层面,郑守一认为:“在汉唐时期,朝鲜半岛和西域之间的往来交流之路,是西域至中原或蒙古草原一带横贯东西的丝绸之路绿洲路和草原路的东向延长线。”c郑守一:《高句丽与西域关系试考》(《高句麗와西域關係試考》),载《高句丽渤海研究》(《고구려발해연구》)2002 年第14 期,第11 页。

在海上丝绸之路层面,郑守一从东北亚海域与海路问题研究出发进行论证:

通过对史书文献的考察,郑守一将唐与新罗间的往来海路分为“南北沿海路”“北方横断路”和“南方斜断路”。“南北沿海路”是沿着朝鲜半岛的西南海沿岸和中国的东北海及东南海沿岸向南北延伸的海路。“北方横断路”是从朝鲜半岛的西南海沿岸连接中国黄海及山东半岛沿岸。“南方斜断路”是从朝鲜半岛的西南海沿岸连接中国东南沿海的海路。e同上,第43 页。

郑守一认为,北宋与高丽的往来海路基本继承前一时期的路线,到南宋时期,由于南宋政权偏安一隅,“南方斜断路”成为东北亚地区的核心海路。例如,郑守一通过对高丽初期阿拉伯商人涌入开城的考察,认为这是由于阿拉伯商人途径“南方斜断路”西端城市明州(今宁波)、泉州,并沿着东向既有海路到达朝鲜半岛,这也为海上丝绸之路在朝鲜半岛的延伸提供了很好的例证。f同上,第61 —62 页。

3. 推动建立韩国“丝绸之路学”

郑守一将丝绸之路看作文明交流的媒介,认为丝绸之路推动文明产生,对丝绸之路的研究是对文明尤其是对文明交流研究的前提。

郑守一将东西方文明交流命名为“丝绸之路学”。郑守一的著作《丝绸之路学》(《실크로드학》,2001)即从朝鲜半岛与丝绸之路的关系探讨出发,对丝绸之路的概念范畴、功能范畴、构成范畴等进行系统的阐述,在此基础上推动建立韩国“丝绸之路学”。

此外,郑守一编撰了一系列著作,如《丝绸之路文明纪行》(《실크로드 문명기행》,2006)、《文明谈论与文明交流》(《문명담론과 문명교류》,2009)、《走向草原丝绸之路》(《초원 실크로드를가다》,2010)、《丝绸之路词典》(《실크로드 사전》,2013)、《海上丝绸之路词典》(《해상실크로드 사전》,2014)等,为推动建立韩国“丝绸之路学”提供重要的理论基础与学术支撑。其中,《丝绸之路词典》对丝绸之路的历史、地理、人文、宗教等进行详细梳理,成为韩国丝绸之路研究乃至国际丝绸之路研究学界的重要工具书。

基于早期对朝鲜半岛与丝绸之路关系的考察,郑守一致力于推进对丝绸之路概念的重新定位与理论体系的建构,为韩国丝绸之路研究奠定理论基础,并从文明交流研究的视角推动建立韩国“丝绸之路学”,也对陆海视角下韩国与丝绸之路的关系探讨提供理论参考。

说着说着,孩子们热泪盈眶,家长们眼中闪着泪花。“这就是心中珍藏的感动,所以他们也应该有一朵属于自己的红花。”说完,我很郑重地给每个孩子发了一朵小红花。

中国“一带一路”倡议提出以来,韩国“欧亚倡议”“新北方政策”“新南方政策”开启与“一带一路”倡议战略对接进程,为韩国“丝绸之路学”的丰富与发展提供新的契机,研究领域和主题多元化,应用型成果凸显。

(二)高炳翊(Go Byeong-Ik)

“丝绸之路引领了东亚历史学的近代化,而高炳翊对东亚历史的研究成为重新审视丝绸之路的基础。”a金贤珠:《韩国丝绸之路研究的现状与展望》,第49 页。这是金贤珠对高炳翊在丝绸之路研究领域贡献的评论。作为韩国第一代东亚史研究学者,高炳翊将东亚地区看作一个单位进行研究,重点考察东亚各民族在中国唐宋元时期的交往对韩国历史学研究的启蒙意义。高炳翊的研究不仅为韩国丝绸之路研究提供重要史料参考和历史研究视角,也为海上交流史框架下的丝绸之路研究、东亚区域合作研究等奠定重要基础。

高炳翊从对慧超《往五天竺国传》的研究开始,关注朝鲜半岛与包括中国在内的亚洲其他地区的交流与往来,尤其注重对海上交流史的研究,为韩国以及亚洲学界关于海上丝绸之路的考察提供历史研究的视角。

1. 对新罗僧人慧超西行路线的考证

对新罗僧人慧超西行的考察,是高炳翊从东亚与中亚地区交流史研究逐步转向亚洲海上交流史以及东亚交流史研究的重要内容。

高炳翊1959 年撰写《慧超往五天竺国传研究史略》(《혜초왕오천축국전연구사략》)一文,对国际学术界关于慧超《往五天竺国传》的研究进行了系统梳理,引发韩国史学界对东亚海上交流史的关注和讨论。

1983 年,作为韩国放送社(한국방송공사)的学术顾问,高炳翊沿着慧超的足迹实地探访了东南亚和印度。此次实地考察对其校勘、释译慧超《往五天竺国传》,了解当地风土人情有很大帮助。在结束考察之后,高炳翊撰写《对慧超印度往路的考察》(《慧超의 印度往路에 대한 考察》,1987)一文,提出了以下观点:慧超在前往印度的途中曾到访印度支那半岛,从那里经过苏门答腊岛室利佛逝国、马来半岛西边的裸行国(一说是尼科巴群岛),在印度加尔各答附近耽摩栗底港登陆。b高炳翊:《七十自述》,载《韩国史市民讲座》1994 年第14 期,第171 页。

高炳翊实地勘察慧超西行路线,在此基础上对相关文献中所记载的慧超通过海路抵达天竺国的历史进行考证,为亚洲海上交流史研究提供参考。此后,高炳翊进一步聚焦东亚交流史,将海上丝绸之路研究置于东亚史研究的框架之下,尤其注重高丽与宋元的交流考察。

2. 对高丽与宋朝经海路往来的考察

高炳翊通过文献研究,考证高丽与宋朝的使者往来与通商贸易:

高丽与宋无论是使者往来,还是通商贸易,都是通过海路实现的。根据高丽和宋之间使者往来的记录,北宋近200 年间,高丽出使北宋约60 次,北宋出使高丽约30 次。在高丽和宋代往来的320 年间,官方断绝往来的时间约占一半,但商人来往从未断绝。仅从现有的记录来看,1012 年至1278 年间,高丽与宋共有120 多次通商的记录,往来人员约5 000 名,其中福建泉州人居多。苏东坡写道“窃闻泉州多有海船入高丽,往来买卖”,这些商人中部分人留了下来,因此有“王城有华人数百,多闽人”的说法。a高炳翊:《历代东亚的海上交通》,载《震檀学报》1991 年第71、72 期,第303 页。

有鉴于此,高炳翊在进一步研究中提出,高丽与宋朝贸易往来主要依靠宋朝的商人和商船:

《宋史·高丽传》中曾提及:高丽海船到达过中国东海岸的明州、登州等地,但几乎看不到高丽商船的踪迹。徐兢说高丽人不会养蚕,所以丝绸织品都来自于中国山东、浙江的商贩。高丽货物出口到宋朝也有很多,但我认为主要还是依靠宋商和宋船。b同上,第304 页。

3. 对高丽与元朝经陆路往来的考察

高炳翊认为,高丽和元朝的官方关系超越了以往任一历史时期。这一时期,高丽与元朝的往来主要通过陆路实现。他认为主要有两方面原因:

一是因为元朝成立,北方统一,两国首都间的其他反对势力不再存在,使者、官吏、商人以及高丽王的行旅均通过陆路。二是首都作为政治经济中心,元朝首都大都位于北方,从距离上来看通过陆路往来两国首都更近。虽然陆路运输不便,但更加安全。c同上,第304 —305 页。

然而,与宋不同,高炳翊发现史籍中几乎没有元朝商人来到高丽的记录,他认为主要原因可能是两国没有海上的交流与往来。而在高丽商人去往元朝贸易的记录中有:“忠烈王二十一年(1295)派遣中郎将宋瑛,渡海前往山东益都交易高丽布匹一万四千匹(《高丽史》卷七十九)。忠肃王元年(1314)派遣学者前往中国江南购买书籍(《高丽史》卷三十四)……”d同上,第305 页。

高炳翊认为,宋代商人往来高丽除通商贸易外,还肩负着维系两国关系的政治使命,因此在史书中记录颇多。然而,元朝商人往来高丽的目的在于单纯的贸易往来,政治意义色彩淡薄,因此在官方文献中鲜有记载。总体而言,元朝商人前往高丽的积极性和能力都大不如前,相比之下,南海贸易更具吸引力。

(三)权宁弼(Gwon Young-Pil)

权宁弼在韩国国立中央博物馆就职时,对当时馆内收藏的各类中亚文物产生学术兴趣,由此开始其中亚研究学术生涯,致力于推动韩国中亚美术研究的革新。权宁弼将韩国中亚研究分为三个阶段,他认为:“韩国中亚研究的第二阶段(1946—1979)形成了以西域学、东西交流史和中亚史学为代表的研究大类,且体现出与丝绸之路学融合的趋势。”e权宁弼:《韩国中亚学的渊源》(《한국 중앙아시아학의 연원》),载《中亚研究》(《중앙아시아연구》)2015 年第20 期,第5 页。

权宁弼以中亚研究为基础,从考古美术学的视角出发,探讨丝绸之路与韩国的历史联系,强调丝绸之路文化的“共通性”与“交流性”。

1. 考古美术学视角下对丝绸之路与韩国关系的研究

权宁弼从中亚美术研究出发,探讨丝绸之路在韩国与中亚艺术交流中的作用,并以考古美术学为研究视角,提出将丝绸之路的东段延长至韩国庆州。

权宁弼通过对比各历史时期韩国与中亚文物的艺术风格与造型样式,找出其内在联系,并将中亚美术与韩国美术的共有特征概括为“朴素主义”,质朴简单、崇尚自然的艺术理念正是丝绸之路赋予韩国美术的内在品格与特质。

权宁弼经美术考古研究发现,中亚地区的艺术特色在新罗时期文物中多有体现:

如古时作为化妆器具的“奁”,中亚地区和朝鲜半岛出土的奁都少有装饰和绚丽的色彩,体现了共同追求的朴素淡泊之美。再如三国时期的琉璃制品,考古资料显示出土的公元2 到6 世纪的琉璃材质多属于罗马琉璃,且琉璃制品的造型样式也与西方琉璃制品有巨大的相似性,在皇南大冢出土的凤首瓶便是其中的代表文物。琉璃制品以初期的草原丝绸之路为中心,是与古代朝鲜文化最具相关性的文物,可以看作探寻从草原到庆州路线的一大线索。a权宁弼:《韩国丝绸之路美术研究的新开始——读〈丝绸之路与庆州〉(闵丙勋著)有感》(《한국 실크로드 미술연구의새로운 시작—『실크로드와 경주』(민병훈저)를읽고서》),载《中亚研究》2015 年第20 期,第153 —162 页。

权宁弼认为,作为“丝绸之路”概念的提出者,李希霍芬对东亚美术的研究有着近乎美术史学家的审美眼光。在权宁弼看来,李希霍芬的研究中多次涉及韩国,在李希霍芬所引证的阿拉伯文献中也有对新罗的记载,这表示丝绸之路的东段可以延长至新罗,这为韩国丝绸之路研究与中亚研究的结合提供了新的视角。b周秀完(音):《评〈丝绸之路的精神气质——凉爽的风气〉(权宁弼著)》(《[서평]『실크로드의 에토스-선하고 신나는기풍』(권영필지음) 》),载《中亚研究》2018 年第23 期,第183 页。

2. 对丝绸之路文化“共通性”“交流性”的认识

作为韩国中亚文化研究的代表人物,权宁弼改变了此前韩国学界将中亚文化研究边缘化的倾向,强调中亚文化的独特性对于探讨丝绸之路文化特质的意义,进而说明中亚文化研究在韩国丝绸之路研究中的重要地位。

以中亚文化研究为基础,权宁弼将唯物主义美术史观运用于丝绸之路美术研究之中。他重视围绕美术的客观环境和历史条件,认为美术范式被特定时空背景下的艺术功能所支配。

拉丁语“Lentus”是权宁弼丝绸之路美术研究的关键词和核心概念,“Lentus”的含义是“长期持续的传统”。权宁弼在研究中着重考察丝绸之路在历史长时段对民族文化艺术的影响。c同上,第178 页。

他认为,丝绸之路在促进不同文化之间交流与融合的同时,也塑造了深入民族品格的艺术追求。此种“共通性”不是单纯的由东向西或由西向东移动的概念,而是经丝绸之路创造并散播的概念。权宁弼在此基础上摆脱了单线文化传播论,不以二分法区分韩国文化中的外来要素和内在要素,而是将丝绸之路文化视为“不断沟通的、人类普遍的精神产物”d同上,第184 页。。

以上述理论为基础,权宁弼进一步探讨了丝绸之路的黄金文化及其所反映出来的丝绸之路文化的“交流性”特质:

丝绸之路沿线国家对黄金的普遍偏好无法在某个特定民族的历史文化沿袭中找到依据,而黄金文化最早主要在丝绸之路的游牧文化中体现出来,黄金偏好文化的扩大也是丝绸之路文化交流性特征所带来的影响。这种黄金文化原本在古代东西方各地区都不占据优势地位,位处中间位置的黑海周边的黄金产地也只停留在供给黄金的角色上,而黄金具有的等价性质使其可以在丝绸之路沿线流通,东西方相互往来和交流才使得黄金工艺技术得到飞跃发展,逐渐提高其在经济社会和艺术创作中的比重。e同上,第180 —181 页。

在郑守一、高炳翊、权宁弼等学者的推动下,越来越多的韩国学者开始对丝绸之路概念进行研究和探讨,韩国“丝绸之路学”影响力逐步扩大,韩国“丝绸之路学”延伸至东西方文明交流研究领域,学科地位得以确立。

近年来,韩国学界在“丝绸之路学”宏观理论框架的基础上,结合历史、音乐、美术、宗教、饮食文化等研究视角,倚重交叉研究和比较研究方法,出版了大量丝绸之路研究、文明交流研究主题的学术专著,例如:权五申《历史中的东西文化交流》(《역사 속의 동서문화교류》,2014)、李京信《海洋丝绸之路的历史》(《해양실크로드의 역사》,2018)、洪柱熙《中国新疆维吾尔音乐的传播与受容》(《중국 신장 위구르음악의 전파와 수용》,2016)、金圣勋《敦煌莫高窟初期密教美术》(《돈황 막고굴 초기밀교 미술》,2016)、锦江大佛教文化研究所《宗教与民族:丝绸之路》(《종교와 민족, 실크로드》,2016)、李源宗《丝绸之路饮食文化》(《실크로드 음식 문화 》,2016) 等,从微观层面丰富和拓展了韩国丝绸之路研究。

三、韩国丝绸之路研究的主旨:文明交流

在丝绸之路发展的历史长河中,古丝绸之路沿线各地区形成了具有本地区特色的丝路文明,为世界文明发展和人类社会的进步做出了不可磨灭的贡献。丝绸之路历史是欧亚文明交流史乃至世界文明交流史的重要组成部分,韩国学者对丝绸之路的研究以及在此基础上形成的丝绸之路史观,凸显出韩国学界对全球史视角下丝绸之路文明交流的认知。在韩国丝绸之路研究与实践发展过程中,文明交流的主旨贯穿始终。

“丝绸之路具有人类文明交流的桥梁作用和推动历史进步的中枢作用,承载着世界主要文明的散播与交流,而这主要和丝绸之路的贸易功能和交通功能相关。”a郑守一:《丝绸之路学》,第7 页。郑守一在对丝绸之路地理概念拓展的基础上,提出丝绸之路两大功能概念的延伸:贸易功能脱离了单纯的丝绸贸易概念,贸易内容拓展至经济、文化、艺术及人员往来,融汇文明交流的各个领域;交通功能区别于一般的交通运输路线,而成为人类文明交流和沟通的重要通道。

韩国学界以史料文献和考古发现为依据,在丝绸之路概念、功能及构成研究的基础上,推动建立“丝绸之路学”,从理论研究层面论证文明交流在丝绸之路历史上的重要意义。韩国丝绸之路研究的范式体现出文明交流的主旨。

与此同时,韩国政府与学界以文明交流精神为引领,以庆尚北道的庆州为节点城市,发挥比较优势,体现国际视野,在实践层面推动丝绸之路主题人文交流。

位于韩国庆尚北道的庆州是拥有近千年历史的新罗王朝(前57—公元935)的都城,也是新罗文化的发源地。大约在公元5 世纪,佛教传入朝鲜半岛,丝绸之路的文化元素开始从中亚地区通过中国到达新罗。公元668 年,朝鲜半岛进入统一新罗时代,新罗都城庆州致力于吸引外域商人,中国和阿拉伯商人开始通过陆上和海上丝绸之路进入庆州,带来丝绸之路上的商品,例如孔雀翎、宝石、贝壳等。从7 世纪开始,庆州发展成为朝鲜半岛的贸易中心。新罗和中亚地区国家进行贸易往来,中亚人曾在新罗生活、服从新罗条例管辖等均在史书文献中有记载。同时,在庆州找到的一些玻璃器皿,例如贵重的凤凰头形状的玻璃器皿,用地中海区域特殊技艺制成的镶嵌玻璃珠的项链,都证实中亚的商品通过人员流动和贸易往来曾到达朝鲜半岛南端的庆州。

为了纪念庆州在丝绸之路文明交流中的历史地位,庆尚北道政府、学界与媒体以文明交流为主旨,于2012 年发起“KOREA 丝绸之路项目”,致力于推动国际社会对丝绸之路与庆州在历史文化方面联系的认知,确立韩国丝绸之路研究的国际学术地位,彰显丝绸之路对于朝鲜半岛与欧亚大陆交流与合作的重要意义。

韩国庆尚北道政府和韩国外国语大学还于2015 年发起成立“世界丝绸之路大学联盟”,旨在复兴象征东西方文明交流的“丝绸之路精神”,打造联合丝绸之路沿线国家大学的学术研究、交流与合作共同体,增进丝绸之路沿线国家互知互信、互学互鉴,促进多元文化交流及不同文明的和谐相处。北京外国语大学是联盟初创成员之一。

韩国各界积极推动丝绸之路主题人文交流活动,促进丝绸之路沿线国家围绕丝绸之路及其催生的新兴学术热点开展国际合作研究、学术交流与平等对话,从文明交流的角度促进丝绸之路研究的兴盛与繁荣,凸显丝绸之路研究跨地域性的全球意义,从国际丝绸之路研究的角度深刻诠释丝绸之路所蕴含的文明交流精神的当代价值。

四、余论

以郑守一等为代表的韩国丝绸之路研究学者,从探究朝鲜半岛与丝绸之路的历史联系出发,在东西方文明交流史的视域下,对丝绸之路的概念范畴进行界定,积极推动建立韩国“丝绸之路学”。诚如郑守一所言:“我认为我们面向的未来是普遍文明的创造,对此,我提出文明应对论——文明交流,就是对文明世界的回答。文明超越矛盾,只有文明是人类跨越国别的共同分母。”b郑守一:《丝绸之路的新理解》(《실크로드의 새로운 이해》),载e-Eurasia 2009 年第19 期,第4 页。韩国丝绸之路研究的范式体现出文明交流的主旨,在这一主旨的引领下,韩国各界进一步推动丝绸之路主题学术研究与人文交流,这无疑体现了全球史视域下对人类发展、联系与互动的关照与冀望。