纪念严绍璗先生

□张西平

2022 年8 月6 日下午,钱婉约和王广生几乎同时给我发来微信,告知严绍璗先生已经去世,当时我脑子一轰,犹如天降惊雷。

严先生和孙越生先生是改革开放后海外汉学研究的开创者、引领者,我是20 世纪90 年代后期从哲学研究领域进入海外汉学研究领域的,进入的学术路径是从明清中西哲学宗教交流史切入西方早期传教士汉学。正如已故的何兆武先生、谢方先生、黄时鉴先生是我明清中西文化交流史研究的引路人一样,严绍璗先生则是我进入海外汉学研究的引路人,我也一直将严先生视为自己的学术导师。

明清中西文化交流史研究和海外汉学研究是两个相互连接而又有区别的学术研究领域,我是从西方早期传教士汉学进入海外汉学研究的。1996 年,北京外国语大学成立了“三无研究所”即“海外汉学研究中心”,试图对国内将明清中西文化交流史仅仅局限于“西学东渐”的局面有所开拓。但当时对于如何开展海外汉学研究,心中无底。1996 年底在北外召开的“海外汉学研究进展与展望”研讨会是海外汉学研究中心召开的第一次学术会议,当时任继愈先生、汤一介先生都参加了会议,社科院的周发祥先生、国家图书馆的王丽娜先生等做海外汉学研究的学者大都邀请到了。严绍璗先生不仅参加了会议,还做了长篇的发言,在发言中他提出,海外中国学是中国文化在世界的延展,彰显了中国文化的世界性影响。在二十多年前,听到这样的发言很受震撼。

从那次会议后,我和严先生的交往多了起来,严先生对我也十分关心。当时他知道我从梵蒂冈图书馆复制了很多原始文献,但因没有项目费用支持,进展比较困难。他就在北大勺园做东,请了安平秋先生和杨忠先生,让我和两位先生见面,汇报自己的文献研究。不久,杨忠先生就给我来信,寄来高校古籍整理委员会的项目申请书,让我填写。很快我就拿到了古籍整理委员会的项目。这是我进入北外后拿到的第一个学术项目。我在后来的学术研究中重视文献这个传统也是从古委会这个项目开始的,是从严先生对日本汉籍善本研究中得到的启示。几年前在我和任大援老师、马西尼教授、裴佐宁馆长主编的《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》出版时,我曾经说过,这套丛刊最早的起点应是在严先生支持下教育部古籍整理委员会给我的项目,今天想起来心中格外温暖。

2007 年我获得了教育部重大攻关项目“20 世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响”,当时拿到这个项目压力很大,严先生鼓励一定要做好这个项目,并充分肯定了我在项目中设立10卷本的中国古代文化典籍在不同国家的传播编年的想法。为了支持我,他牵头带着弟子王广生做了《20 世纪中国古代文化经典在日本的传播编年》这一卷,作为一个前辈学者,在晚辈学者负责的项目中担任分卷主编,体现了先生的高风亮节,这使我非常感动。不久后,他特意邀请到他的老朋友杨牧之先生来北外,给我们介绍他主编《大中华文库》的经验,因为《大中华文库》所编辑的就是英文版的中国典籍。我主编的“20 世纪中国古代文化经典域外传播研究书系”中的八卷本的传播编年可以说是收录了27 种语言、43 个国家一百年来对中国古代文化经典的翻译和研究的双语书目。这套编年目录无论在语种还是在涉及地区范围上,已经大大超越了“考狄书目”和“袁同礼海外中国学书目”,这个成绩的取得与严老先生的关心、指导和参与是分不开的。

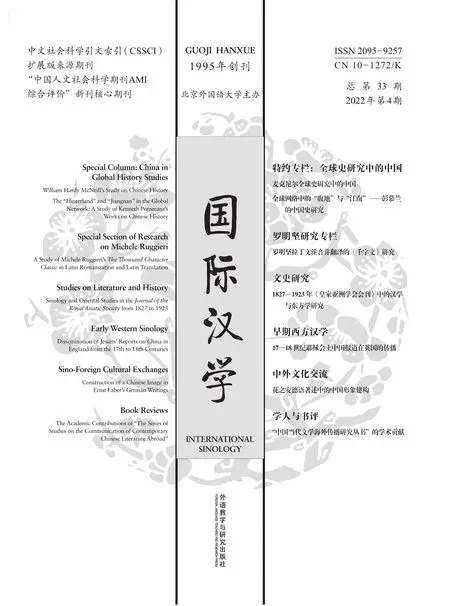

2000 年后,国内的海外中国学研究蓬勃发展,海外汉学研究成为人文学科中最为活跃的研究领域之一,国内的研究者从不同的学科进入这个领域,但全国海外汉学研究领域没有一个统一的学会将来自不同学科的学者组织起来。由于在大陆/内地建立一个学会十分困难,加之中国的台湾、香港、澳门也在做海外汉学、中国学的研究,特别是台湾方面出版有《国际汉学研究通讯》《汉学研究》等专业刊物。为了将大中华地区的海外汉学、中国学研究者团结起来,严先生策划在香港成立一个包含港、澳、台在内的学术机构,以便在更大范围内推动海外中国学、汉学研究。他把这个想法告诉了我,同时在香港大学找到了一位志同道合者,愿意帮助我们建立这个学会。由于我和台湾汉学研究中心以及澳门基金会比较熟悉,他就委托我联系这两个部门。经过一段时间的准备,2009 年,由严先生带队,我和上海的朱政惠先生一同前往香港大学,与来自台湾图书馆汉学中心的耿立群等同仁、来自澳门基金会的人以及香港大学的代表一起在香港大学开了会,正式在香港注册了“国际中国文化研究会”,严先生担任第一届会长。这个学会在国内开展了几年的学术活动,召开了一些学术会议,2012 年我担任会长期间,在北外召开了“中国古代文化经典在海外的传播与影响研究——以20 世纪为中心”国际研讨会(见图1),来自7 个国家的汉学家参加了会议,严先生在会上做了主题发言。

图1 2012 年在北外召开的“中国古代文化经典在海外的传播与影响研究——以20 世纪为中心”国际研讨会合影

这个学会的重要成果就是2013 年在外研社出版、由严先生主编的《国际中国文化研究年鉴(1979 —2009)》,他不仅为此书写了序言,而且写了《中国(大陆地区)国际中国学(汉学)研究三十年》的长文,对三十年的海外中国学(汉学)研究做了系统的总结。在序言中他指出:“中国文化向世界的传递,历史古远、区域宽广,曾经在亚欧广袤的区域引发了程度不等的对‘中华文化’的憧憬、热忱和思考,在文化学术史上被称之为‘汉学’的‘学问’由此而诞生……无论是在‘汉学时代’还是进入了‘中国学时代’,就这一学问涉及的地域之广阔,历史之悠久,积累的智慧与资料的丰厚,从哲学人文社会科学的立场上考察,它始终是一门与世界文明密切相关联的‘大学问’,它的生成和发展,始终表明了中国文化所具有的世界的历史性价值和意义。”a严绍璗:《序言》,载严绍璗主编《国际中国文化研究年鉴(1979 —2009)》,北京:外语教学与研究出版社,2013 年,第I 页。

可以这样说,改革开放四十多年来,严绍璗先生一直是海外中国学(汉学)研究的开拓者、引领者,他以自己丰硕的研究成果为这一研究领域提供了一整套的研究理论与方法,并将其学术价值提升到从世界文明发展的角度展现中华文化的历史价值与意义的高度,从而使这一领域的研究不仅有了学术的价值,也有了安身立命的思想意义。

2021 年,《严绍璗文集》五卷本出版,这使我非常高兴,不仅仅是因为我为这套文集的出版出了力,更重要的在于它能使学界读到严先生的代表性著作。我今年曾和张冰约定一起去看望严先生,但忽闻先生驾鹤西去,心内茫然。斯文有传,学者有师,人文学术就是这样一代一代传下去的。明月中天,照见长江万里船。文如江水流,虽九曲连环,但文心相连。我辈将追随先生,乘风直上九天。

张西平

2022 年8 月11 日于游心书屋

(张西平:北京外国语大学中华文化国际传播研究院)

附: 中国比较文学学会海外汉学研究分会讣闻

惊闻严绍璗先生病逝,无比震惊而悲痛!中国比较文学学会海外汉学研究分会全体同仁不胜悲恸,特致电慰问并致以深切哀悼!

严先生身为改革开放后海外汉学(中国学)研究的开创者,是我们共同的引路人。其学丰硕,见识超越,山岳之峨,卓尔不群;其德也馨,温如春风,提携后进,如玉如金。饮水思源,感怀其恩,今我来思,音容犹在,热泪湿巾!

严先生博学中外,思接古今,以“跨文化意识”融通中国古典文献学、比较文学、日本学等诸多领域,慎思之,明辨之,笃行之。特别是在国际汉学(中国学)研究领域,先生披荆斩棘,开疆拓土,不仅首先在北京大学创设该领域的硕士和博士学科方向,还身体力行编撰多本经典著述,并联合港澳台学界和张西平教授创建了国际中国文化研究学会,任第一任会长。这一学会即是今日中国比较文学学会海外汉学研究分会的前身。正如张西平教授所言:严先生以自己丰硕的研究成果,为这一研究领域提供了一整套的研究理论与方法,并将这一研究领域的学术价值提升到从世界文明发展的角度展现中华文化的历史价值与意义的高度,从而使这一研究领域不仅有了学术的价值,也有了安身立命的思想意义。

鉴于严绍璗先生世所瞩目的贡献与成绩,我们于2016 年6 月隆重授予先生“国际中国文化研究终身成就奖”,以示我们的爱意与敬意。授奖词曰:

跨海东渡三十载,日藏汉籍见苦辛;原典实证变异体,惠及来者引路人。

先生虽逝精神永在,桃李天下泽被后人。

先生千古!

中国比较文学学会海外汉学研究分会全体b本文由王广生执笔。

2022 年8 月9 日