16 —17 世纪日本南蛮绘画屏风和地图屏风

□顾卫民

在日本战国时期的安土桃山时代(1573 —1603),丰臣秀吉(1537 —1598)和日本各地的大名都非常热衷于建造雄伟壮丽的要塞和城堡,都市里富有的商人们也喜爱建造奢华的宅邸,他们喜欢用大块面的色彩华丽的屏风作为装饰并隔开房间的空间或者是寝室。这些屏风上以印度出产的墨水和颜料画上了传统的风景、静物或是动物。在一段时间里,日本的艺术家们突然喜爱以一种新的方式——“深湛蓝”(kompeki-ga),即以浓浓的青色加上明亮的红色和绿色,并以金箔为底色来描绘屏风上的人物和风景,这种风格结合了大和绘a大和绘(yamato-e),开始是指受到唐代绘画影响的日本绘画,在平安时代(784 —1192)晚期得到充分发展。从室町时代(1136 —1573)开始,“大和绘”形成自己独立风格,其形式有挂轴、绘卷,屏风或是障子(shõji)。的技法以及中国传统绘画(唐绘)的画法。

安土桃山时代最著名的画师们都是属于以京都为活动中心的狩野画派(Kanõ school)b狩野画派是日本绘画史上最大的画派之一,从室町时期至江户时期(15 世纪至19 世纪末期)雄踞日本画坛的中心。该职业画家集团以亲子、兄弟等血缘关系为主轴组成,以室町幕府时代(1338 —1573)的御用画家狩野正信(1434 —1530)为始祖。在战国时代,他们多为织田信长(1534 —1582)、丰臣秀吉等权贵的绘师,在日本美术界影响很大。的艺术家,当时,狩野家族的画家主持了许多日本贵族大名以及民间的画坊,以传统技艺作画,王公贵族和富有的商人都喜爱他们的绘画,购买他们绘制的屏风和画作,所以他们的财富和声望也日积月累,在城市和乡村产生很大的影响。cVictoria Weston, “Unfolding the Screen: Depicting the Foreign in Japanese Nanban Byõbu,” Portugal, Jesuits, and Japan,Spiritual Beliefs and Earthly Goods. Ed. Victoria Weston. Chicago: Chicago University Press, 2013, p. 80.狩野画派热衷于将大和绘和唐绘两种技法融合起来,以自己独特的才艺来表现普通人民的生活。 在这种风俗画中,画家们以一种综合性的构图将人物、建筑物和风景以现实主义的画法展现出来。这些画家大多是狩野画派中的町市画家(machi-eshi,or town painters),他们以特别华丽和浓郁的色彩即“深湛蓝”来表现绘画的主题,就是为了在有权势的大名以及富有的商人中间找到最大的市场。

南蛮屏风(Nanban byõbu, or Nanban Screen)是主要由狩野画派画家们绘制的此类屏风中的一种,它属于安土桃山时代,尤其注重表现葡萄牙人来到日本九州(特别是长崎)进行的通商与传教活动。d除了狩野画派以外,四国的土佐画派(Tosa school)以及大阪府的住吉画派(Sumiyoshi school)也有一些南蛮屏风作品。C. R. Boxer, The Christian Century in Japan, 1549–1650. Manchester: Carcaner Press Limited, 1993, p. 200.由于其主题是表现葡萄牙人(当时的日本人称呼他们为“南蛮人”,Nambanjin or Southern Barbarians)来到日本的情景,故名“南蛮屏风”。日本最为著名的有关南蛮屏风的研究著作是冈本良知教授(1900 —1972)的《南蛮艺术》以及《南蛮屏风考》a冈本良知:《南蛮美术》,平凡社,1965 年;此书有英译本:Yoshitomo Okamoto, translated by Ronald K. Jones, The Namban Art. New York and Tokyo: Weatherhill / Heibonsha, 1974, pp. 114–152;冈本良知:《南蛮屏风考》,昭森社,1955 年。神户市立博物馆:《南蛮美术的光与影:泰西王侯骑马图屏风之谜》,神户市立博物馆,2012 年;神户市立博物馆编:《南蛮美术选粹》,神户市立博物馆,1998 年。,近年名古屋南山宗教文化研究所日冲直子在她的博士论文以及其他论文中提出了一些新的见解。bNaoko Frances Hioki, “The Shape of Conversation: The Aesthetic of Jesuit Folding Screens in Momoyama and Early Tokugawa Japan (1549–1639),” A dissertation Copyright 2010 by ProQuest LLC; Naoko Frances Hioki, “Visual Bilingualism and Mission Art: A Reconsideration of Early Western-Style Paintings in Japan,” Japan Review 23 (2011): 23–44.西方学者也有一些论述。cC. R. Boxer, “Some Aspects of Portuguese Influence in Japan, 1542–1640,” The Transactions and Proceedings of the Japan.London: Society of London, XXXIII, 1936, pp. 28–34; Boxer, The Christian Century in Japan, 1549–1650, pp. 122, 200–202;Weston, op.cit., pp. 71–89.中国学术界除了在一些有关日本美术史的书中有比较简单的介绍以外,似乎没有系统的讨论,特别没有将南蛮屏风与地理大发现时代的东西方关系联系起来加以考察。本文从全球史视角,以近代早期葡萄牙与日本的贸易与宗教联系为背景,对南蛮屏风的内容和意义进行初步研究和探索。

一、南蛮绘画屏风

南蛮屏风通常画在八面、六面、四面或两面的屏风上,最常见的是六面,两面的屏风则十分稀少。根据日本学者坂本满等人的研究和统计,现存的南蛮屏风共有91 幅。dSakamoto Mitsuru and Izumi Mari, eds., A Catalogue raisonné of the Nanban Screen(《南蛮屏风集成》) . Tokyo: Chuõ Kõron Bijustsu Shuppan(中央公论美术出版),2008. 该目录还收录了南蛮屏风的碎片。在制作时间上,大多是从安土桃山晚期至江户时代早期即17 世纪上半叶为止,以江户时代的作品为多,反映了那个时代人们对南蛮文化和南蛮贸易的兴趣的增加。安土桃山时代少量的早期南蛮屏风作品基本上已经确立了固定的构图、风格和色调,大量江户时代的画作只是追随其后。在狩野画派从事南蛮屏风的画家中,以狩野内膳(1570 —1611)最为著名,他是当时著名的画家,一直为军人大名以及显贵服务,得到丰臣秀吉的特别青睐,丰臣秀吉去世以后,他继续为丰臣家族服务。从其早期作品中可以看到船舶和建筑物的描绘上有清晰的笔触以及复杂的金箔组合使用;晚期的作品在笔触运用上不太明显,人物的描绘更加个性化,更注重社会风俗场景的表现。eWeston, op.cit., p. 80.南蛮屏风主要是为了那些新加入天主教的日本基督徒、富有的贵族大名以及喜爱异国情调的鉴赏家绘制的。绘制南蛮屏风使用的材料极为昂贵,不仅用金箔做底,大量使用极为贵重的孔雀石粉、天青石粉,还用金箔勾画人物和其他的细节。

博克塞(C. R. Boxer,1904 —2000)对南蛮屏风的构图布局有一个总体的描绘:最典型而普遍的南蛮屏风的内容是:一艘葡萄牙船抵达日本,乘客和船员下船,日本人和传教士在陆地上迎接,画面几乎完全一样。屏风的左面,是葡萄牙船只正从东方的港口如印度果阿或中国澳门启航,右边则画的是葡萄牙船只到达日本的港口或者已经在港湾下锚,中间是船长率领几位葡萄牙绅士,由一大群奴隶和侍从簇拥着,朝右边的一伙传教士走去,还有印度的仆人为葡萄牙的舰长和绅士撑伞,这一群人被称为“南蛮队”。屏风的右边往往是宗教或半宗教的内容,有神父和各修会的修士,最引人注目的是身穿黑色教服的耶稣会士,“南蛮队”走向表示欢迎的耶稣会士们。有时,除了耶稣会士外,还有穿着灰色会衣的方济各会士。一般来说,屏风画的背景是一座教堂或是修道院,可以看见神父在主持弥撒。比较显眼的还有日本基督徒,他们身穿半欧化的和服,脖子上戴着或手中握着念珠,有时还有用简单的线条勾勒出来的日本母亲或者父母抱着孩子,指着“南蛮人”给孩子们看的场景。几乎所有这类屏风上都有典型的细节,如有黑人或印度水手在做杂技表演,有时在桅杆和桅索上做令人惊心动魄的杂技动作。南蛮屏风上常有葡萄牙人带来取悦丰臣秀吉等日本权贵的域外的珍禽异兽,如来自果阿的阿拉伯良马,装在笼子里的翳鸟、孔雀、虎、羚羊和其他印度的动物。从总体结构上看,南蛮屏风可以分为三大部分:世俗题材在左侧,主要由葡萄牙人的海船、贵族和商人组成;宗教的以及神奇的内容在右侧,由教会神职人员及教堂或修道院组成;中间连接左右两边,是南蛮人的队伍。如果以另一种方式来看,则左边为南蛮、右边为日本。云层将屏风画面的上下部分隔开。还有一种成双成对的南蛮屏风,一边表现的是葡萄牙人的船只从港口拔锚启航,驶向大海,另一边则表现葡萄牙人抵达日本,绝大多数情况下是长崎的港口,传教士们在迎接登岸的同胞,中间并没有连接部分的细节描绘,京都大学图书馆就保存着一对这样的屏风。aBoxer, “Some Aspects of Portuguese Influence in Japan, 1542 –1640,” pp. 29–30;博克塞著,范维信译:《葡萄牙在日本影响面面观:1542 —1640》,载《文化杂志》1993 年第17 期,第52 —53 页。

最典型的例子是狩野内膳创作的一幅著名的南蛮屏风,具体制作时间已经不可考,约在1597年至1616 年间,共有六屏,画在金箔纸上,每屏长363.3 厘米,宽154.4 厘米。(见图1)画上有两个港口,左边是葡萄牙船只扬起风帆离开果阿或澳门,右边是它落下风帆抵达日本的口岸。在左边的港口中,有两个造型奇异的半球型的教堂,分别供奉着耶稣圣体以及耶稣画像,耶稣的面容带有明显的东方人特征,一旁还有一个竖立着的十字架。这两个教堂建筑和基督教题材的物品似乎强调画家所未知的外部世界,画家想要说明这是域外的风物而非强调其宗教上的意义。除了骑在马上的葡萄牙贵族之外,还有骑在大象上的葡萄牙贵族。地面上还可以看见欧洲的天主教传教士。在右边屏风上,葡萄牙人带到日本港口的动物除了阿拉伯良马,还有灵猫和猎狗。葡萄牙舰长身后有侍从为他撑伞,也有耶稣会士(身穿黑色教服)以及其他修会的传教士(身穿灰色教服)前来迎接葡萄牙人。在迎接的队伍之后,还可以看到日本人的商铺。金色的云层上面,则是一座日本风格的教堂,有一名身穿华丽祭披的传教士在手握十字架的耶稣画像前举起圣体举行弥撒。bYukiko Shirahara, Japan Envisions the West, 16th-19th Century Japanese Art from Kobe City Museum. Seattle and London: Seattle Art Museum, 2007, pp. 68 –69. 神户市立博物馆:《南蛮美术选粹》,第8 —13 页。

图1 日本南蛮绘画屏风

博克塞认为这些南蛮屏风并没有表现特定的历史事件。有人认为这些屏风描绘的是葡萄牙旅行家平托(Fernão Mendes Pinto,约1503 —1583)和沙勿略(Francis Xavier,1506 —1552)来到日本时的场景,但稍一推敲即知这不符合实际。平托和沙勿略并没有带去阿拉伯的良马,当时耶稣会也没有那么多名副其实的教堂,日本也没有画中那么多耶稣会士。还有人认为这幅屏风上画的是1590 年耶稣会视察员范礼安(Alessandro Valignano,1539 —1606)带领“天正使团”成员回到长崎的场景,因为南蛮人中有一位耶稣会士个子非常高大,实际生活中范礼安也是一名身材高大的人,但在画面中,这位高高的耶稣会士是在迎接的队伍而不是抵达的队伍中。右边的画面上有一匹白马和一匹灰马,果阿总督的确通过范礼安和“天正使团”向丰臣秀吉赠送了两匹阿拉伯良马,不过其中一匹死在了中国澳门。范礼安和“天正使团”从澳门回长崎时乘的也并不是画中的葡萄牙大帆船,而是普通的木帆船。可能有些事物有事实根据,如1591 年,“天正使团”在回到日本以后又作为果阿总督的使团前往京都觐见丰臣秀吉,他们带了一匹阿拉伯马,1597 年,西班牙使团在觐见丰臣秀吉时进呈了大象以及轿子,画家只是将这些事物和不同的场景综合起来加以表现罢了。所以,南蛮屏风只是表现葡萄牙与日本文化交流中典型的引人入胜的场景。博克塞认为最好的南蛮屏风作品产生于1590 年至1614 年之间。aBoxer, “Some Aspects of Portuguese Influence in Japan, 1542–1640,” p. 33. 博克塞著,范维信译:《葡萄牙在日本影响面面观:1542 —1640》,第55 —56 页。

南蛮屏风大部分都是狩野画派画家们的作品。他们运用娴熟的技巧和构图来表现葡萄牙人及其船只、天主教的教堂和耶稣会传教士。他们的灵感应该不都是出于想象,还得自于长崎的葡萄牙人的贸易和传教活动,他们中应该有不少人去过长崎或其他与葡萄牙人通商的港口,并与葡萄牙人有不同程度的交往。还有一些人可能与葡萄牙人有良好的友谊,融入到他们的日常生活中去,并理解他们的生活方式和宗教信仰。bOkamoto, op.cit., p. 114.

南蛮屏风有独特的主题和构图,都描绘在长崎的葡萄牙人以及与外国通商和传教有关的日本人的生活。它们并不采用西方绘画的技法,如全景式的鸟瞰、光线的明暗变化或透视法。相反,日本画家们采用“深湛蓝”的画法表现人物、建筑物以及器皿的细节,并仔细地将它们安排在画面的各个特定部位。有时,葡萄牙人的形象也会出现在日本艺术家塑造的葡萄牙人物像或者描金的漆器上面,或者刻在由铜或铁做成的船模上。

南蛮屏风画是一种根植于日本本土的艺术潮流,即便这些艺术家在赞助人的资助下来到长崎,与葡萄牙人和外国事务打交道,理解了外国文化和趣味,他们仍然按照既定的主题和构图方式来作画。即便按照狩野画派很高的标准来看,画作可能是平庸的,但由于其主题的独特性,仍然受到人们的欢迎。可惜的是,当时画家在作屏风画时没有在画作上签名的习惯,后世无法确定它们的作者。还有一种情况,一些富有的买主对这些南蛮屏风有兴趣,便向狩野画派订购同样主题的画作。正是在这种情形下,南蛮屏风或类似主题的画作被一代又一代地复制出来。有些画家甚至对于葡萄牙人没有任何接触或了解,就模仿以前画家的作品或者完全按照自己的想象作画。随着时间的推移,复制品越来越多,画家的才艺越来越退步,艺术的创造性也越来越小,完全成为技法的复制,甚少表现思想的内容,这个过程一直持续到1650 年代日本全面锁国禁教之后。

冈本良知教授将南蛮绘画屏风的总体特征归纳为:(1)一般都用“深湛蓝”风格画成,显示出桃山时代屏风那种绚烂华丽的色彩;cIbid., p. 133.(2)葡萄牙船只、南蛮人物和建筑物都有固定的程式;(3)一些个体的因素如人物的仪态或人数、建筑物的大小及式样、器皿的放置、色彩细节的运用,都按照画家个人的观察和想法进行安排;(4)南蛮艺术中人物的仪态及建筑物的式样也出现在一些手工艺品中,例如人像和器皿。dIbid., p. 114.

二、南蛮地图屏风

在南蛮屏风中有一种特别的类型是以世界或日本地图为主题的,称为“南蛮地图屏风”,其画法与一般的南蛮屏风有所不同,几乎都是以欧洲的商人和传教士带回的地理讯息或是地图为原型制作的。在此过程中,耶稣会士发挥了重要的作用,主要原因是他们得到关于东方讯息的渠道不仅有葡萄牙和西班牙的海员和商人,还有来自罗马教廷和意大利的耶稣会的书信和档案。在1550 年代和1560 年代,一些意大利地图制作家如保禄·弗拉尼(Paolo Forlani,活跃于约1560 —1571)和加科莫·加斯塔尔第(Giacomo Gastaldi,约1500 —1566)在制作地图的时候,参考的资料是耶稣会士沙勿略的书信记录以及耶稣会在亚洲殖民地的会士通信。aAlfredo Pinheiro Marques, The Portuguese Cartography of Japan (16‒17th Centuries). Lisbon: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 41.范礼安1591 年率领“天正使团”访问京都的时候,有12 名葡萄牙人陪同他前往,其中有一位依纳爵·莫雷拉(Ignacio Moreira,1538/39 —?),他精通地理学和土地测绘,从1590 年7 月到1592 年10 月,他在日本住了两年多,在第一年从九州到京都来回的途中,测绘了日本西半部的海岸,收集了大量有关日本地理的资料,其中包括日本九州及四国东海岸的资料,并据此画了一张日本地图。

1592 年初,当范礼安与耶稣会同伴居住在京都的时候,莫雷拉结识了北海道松前町的第一代藩主松前庆广(1548 —1616)b松前庆广(1548 —1616),虾夷地(北海道)松前藩的第一代藩主,曾于1593 年随丰臣秀吉远征朝鲜。1598 年,丰臣秀吉去世后,他向德川家康献上虾夷地的地图及家谱表示臣服。的家臣们,当时松前庆广正在京都访问。一本名为《虾夷列岛》(Ezo no Shima,The Island of Ezo,1909)的书也提到,范礼安的使团在京都逗留时,莫雷拉从侍奉丰臣秀吉的“本地的”日本家臣那里获得有关日本地理方面的知识。莫雷拉画的日本地图现在已经散佚了,但是拉丁文版《虾夷列岛》仍然保存在耶稣会的档案馆里,它于1909 年正式公开出版,从中可以窥见许多当时地图学方面的知识。莫雷拉还拥有一本拉丁文专辑《日本地图纪录》(Record of Japanese Maps),附在《莫雷拉日本地图研究》(Studies of Moreira’s Map of Japan)之后,长期封存在耶稣会档案馆里,后来被耶稣会专门研究日本的历史学家法郎兹·舒特(Franz Schutte,1906 —1981)发现。cOkamoto, op.cit., pp. 133–134.

《日本地图纪录》是当时在中国澳门的耶稣会士孟三德神父(Duarte de Sande,1547 —1599)撰写的,该书的许多地方与范礼安的报告相似,不过更加详细。舒特测量了日本的纬度以及南北之间的距离,并且讨论了欧洲人所画的日本地图所存在的一些相似的错误和问题,但是孟三德神父没有得出明确的结论。另一位著名的研究日本历史的耶稣会士历史学家苏哈玛(George Schrhammer,1882 —1971)认为,这些在1614年由吉纳罗(Bernardo Ginnaro,1577 —1644)所编以及1646 年由葡萄牙耶稣会士方济各·卡丁(Francisco Cardim,1596 —1659)神父所编的书中已经收录进去的地图,是莫雷拉所画地图的修订版。由于1592 年10 月莫雷拉已经随同范礼安航行离开了日本,他没有从侵略朝鲜的日本军队中得到任何有关朝鲜半岛地理方面的知识,所以,他与后来那些将亚洲东北部朝鲜半岛的轮廓线画出来的地图并无关联。有一种地图描绘的东北亚的地形比较准确,可能是当时有耶稣会士跟随侵略朝鲜的日本军队进入了朝鲜半岛,知道了亚洲东北部海岸线的轮廓,再用这些新得到的知识补充和修正了莫雷拉留下的地图,并根据日本、朝鲜和中国的位置制定了新的比例,画出了新的陆地的形状——即将亚洲大陆与日本的本州北部和北海道分开,中间隔以大海。从那时起,日本和欧洲的地图就都按照这些新的地理知识制作和绘画了。16 世纪下半叶,耶稣会士积累了更多有关日本的知识,他们对先前的地图做了更多的修订,最后制作出一种新的地图,这就是由卡丁神父于1646 年编撰的书中的地图。冈本良知的著作《南蛮美术》中的图114 记录了1593 年由耶稣会士所画的一幅地图,它是根据朝鲜的地图制作的,展现了朝鲜半岛的地貌,其海岸线一直延伸到东北方,修正了以前日本人所作不太准确的东北亚地图。dIbid., p. 139.x

由耶稣会士和其他天主教修会会士所画的新地图产生于日本入侵朝鲜时期,对于当时日本和欧洲的地图制作产生了深远影响,甚至对于现代的日本地图也产生了影响。西班牙船只“圣菲律普号”上的船员所画的海图以及狩野画派的“南蛮地图屏风”都表现出这种明显的特征。e“圣菲律普号”(San Felipe)船员制作的海图的抄本(1596)保存在日本高知县图书馆(Kochi Prefectural Library),该图将原图的方向倒转过来,南方在顶端,北方在底部,东方在左边,西方在右边,中间的底部是北海道,右边的底部是朝鲜的釜山。Ibid. p. 94.1596年10 月,西班牙船只“圣菲律普号”遇到风暴在浦户停泊,日本人在船上缴获了这幅海图,丰臣秀吉命令将这幅海图交给了一个名叫增田长盛(1545 —1615)的人,他画了这幅海图的抄本并送到了京都。但是,目前人们在高知县图书馆里看到的那个抄本应该不是原件,因为它的南北方向都倒转过来了,在那个时代,欧洲的地图和海图都不是这样制作的;而且上面也没有标明纬度,当时传统的地图都是标明纬度的;还有,这幅抄本将日本画在图的中央,明显不是欧洲人制作地图或海图的式样;最后,这幅海图没有标明从马尼拉到九州、澳门、墨西哥再到西班牙的航线。冈本良知认为,很可能抄本制作者是根据西班牙领航员口述的讯息绘制的,加上了他自己的一些想象和创造,他勾勒出日本沿海从大阪经过濑户内海再到四国岛和九州的海上贸易航线。此图还有一个特别之处在于有一个叫“布尺”(Fuzankai)的地名,这是朝鲜釜山的日本名称,亚洲大陆东部海岸的轮廓线上有一个叫“小良浜”(Orankai)的名字,此图还将朝鲜半岛画到最东面的地方,并与日本的本州分开,中间隔以一条狭长的海峡,并以“虾夷”(Ezo)标明。aOkamoto, op.cit., p.139.

1585 年,由耶稣会士及九州的基督徒大名派往欧洲的由伊东祐益(1570 —1612)、千千石米额尔(约1569 —1633)、原马丁(1569 —1629)和中浦朱利安(1568 —1633)组成的“天正使团”成员离开威尼斯,往西穿过伦巴第平原来到帕度瓦,在该城中一个欧洲最古老的植物园里受到日耳曼植物学家古兰蒂诺(Melchior Ghilandino,1520 —1589)的接待,主人赠送给他们两本地图书籍。《天正使团遣欧记》(De missione legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam, rebusque in Europa, ac toto itinere animadversis Dialogus, 1590)中说第一本书是著名的安特卫普制图学家奥代里乌斯(Abraham Ortelius,1527 —1598)的著作《世界全景》(Theatrum Orbis,1570)。根据专门研究日本耶稣会史的历史学家库伯(Micheal Cooper,1930 —2018)的研究,第二本书应该是布劳(Georg Braun,1541 —1622)和洪根贝格(Franz Hogenberg,1535 —1590)的《世界城市概览》(Civitates Orbis Terrarum),该著作的第一卷于1572 年在科隆出版,共有六卷,第二卷和第三卷于1575 年和1581 年出版,其余三卷是在“天正使团”离开欧洲以后出版的,最后一卷直到1617 年才出版。bMichael Cooper, The Japanese Mission to Europe, 1582‒1590, The Journey of Four Samurai Boys Through Portugal, Spain and Italy. Kent, UK: Global Oriental, 2005, p. 209.如上所述,在“天正使团”访问欧洲之前的四十年里,已经有少量欧洲的世界地图流入日本。“天正使团”带入日本的大部头的世界地理书籍和地图使得日本人对于世界的观念有了系统深入的认知。这在日本的南蛮屏风上也充分反映出来了,在16 世纪末期至17 世纪早期,日本人在地图绘制方面更加准确,很可能是以奥代里乌斯的著作为参考依据的。

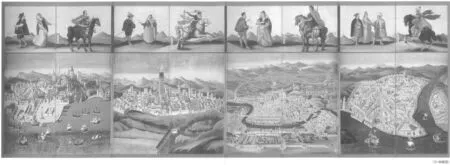

保存在神户市立美术馆中南蛮艺术馆的著名的《西方伟大的四城市(里斯本、塞维利亚、罗马和君士坦丁堡)c在冈本良知的《南蛮美术》一书中,这四座城市分别指里斯本、马德里、罗马和君士坦丁堡。Okamoto, op.cit., p. 137.屏风图》(The Screen of Great Cities of the West, Lisbon, Seville, Rome and Constantinople)就是其中的代表作品(见图2),它共有八面,宽158.7 厘米、长477.7 厘米,以令人炫目的华丽色彩绘制而成,有明暗光线的处理,城市、港口、人物、船舶以及山川具有三维空间的立体感,从左至右分别为里斯本、塞维利亚、罗马和君士坦丁堡。根据1955 年日本专门从事南蛮器物收藏的收藏家池长孟(1891 —1955)d池长孟是出生于长崎的日本教育家和艺术品收藏家,旧姓井上。他特别钟爱南蛮艺术品,1940 年在神户建立池长美术馆,专门收藏南蛮屏风、南蛮绘画以及其他南蛮艺术品。1944 年因为战争关闭。1951 年,他将收藏品捐赠给神户市立博物馆。神户市立博物馆编:《南蛮堂的创立者池长孟》,神户市立博物馆,2003 年,第4 —5 页。出版的艺术品目录,这幅屏风原来属于一位西班牙贵族所有,日本商人富田熊作(1872 —1953)于1931 年在巴黎将它们购买下来,并运回日本。1932 年,池长孟再将它们买下。eShirahara, op.cit., p. 65.这幅八面作品中的每两面分别描绘一座城市,每幅城市图上还绘有两幅表现城市风情人物的图画,右边总是一个骑在马上的骑士。在君士坦丁堡城市图上方的那个骑士戴着阿拉伯人的头巾,似乎是穆斯林,根据冈本良知的研究,这些人物非常像富井家族收藏(Fujii Collection)和福岛家族收藏(Fukushima Collection)中的南蛮屏风里的人物。只有罗马城市图景的上方绘有一位女骑士,在任何其他南蛮屏风中都找不到相似的人物可以匹配。aOkamoto, op.cit., p.138.整幅屏风的四角上还配有以明亮华丽的色彩描绘的世界地图。bIbid., p. 89, 91, 136. 神户市立博物馆:《南蛮美术的光与影:泰西王侯骑马图屏风之谜》,第64 页。该屏风很可能受到布劳著作的影响,因为该书中有关世界各个城市的图景都是以布劳书中的铜版画为摹本、以立体的形式绘制而成的,从有纪子白浜所编的《日本对于西方的想象:神户美术馆16 —19 世纪的日本艺术》(Japan Envisions the West, 16th–19th Century Japanese Art from Kobe City Museum)一书中列出的与布劳书中相对应的四幅铜版画即可清晰地看出来。cShirahara, op.cit., p. 64.在罗马一图中,耶稣会的罗马总堂被放在一个特别显著的位置,艺术史家认为这个教堂的图像很可能参考了约1610 年在安特卫普出版的耶稣会艺术家佩德罗·德·利巴登纳(Pedro de Ribadeneira,1526 —1611)的《真福罗耀拉传》(Vita Beati Patris Ignatii Loyolae)一书中的插图。dSakamoto Mitsuru, “Namban bijustsu sõmokuroku,” Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan Kenkyú Hõkoku, 1997, pp. 62.里斯本、塞维利亚和罗马都是地中海地区尤其是南欧天主教国家的政治、经济和宗教中心,君士坦丁堡则是奥斯曼土耳其帝国的首都,它表现了天主教国家和奥斯曼土耳其之间的对立和斗争。

图2 日本南蛮地图屏风《西方伟大的四城市屏风图》

库伯在比较了《西方伟大的四城市屏风图》和其他同类的屏风图后指出,尽管这些城市的图景都是以完美和理想化的形式绘制而成的,但还是极大地丰富了日本人对外部世界的认识,所以那时日本的屏风上出现了四个、十二个甚至二十八个城市的图景。e这些屏风保存在神户市立博物馆、大阪南蛮艺术美术馆(Namban Bunka-Kan, Osaka)以及东京皇家艺术收藏馆(Imperial Household Collection, Tokyo)。Yoshitomo Okamoto, The Namban Art of Japan, fig. 67 & 120, pp. 94, 136.库伯还指出,在这些地图屏风中,有关巴黎和威尼斯的城市图景大部分是根据布劳著作第一卷的插图绘制的,尽管伦敦、科隆和阿姆斯特丹的城市图景与原图有些不同。《西方伟大的四城市图屏风》中里斯本和罗马的立体图非常详细,但里斯本的图景是在布劳的后几卷著作中出现的,不可能是“天正使团”带回的书中载录的。另外,“天正使团”带回的布劳的第一卷著作中有罗马的图景,但与屏风中的图景相比有很大不同,屏风中的罗马图景显得更详细——圣彼得大教堂、天使堡、斗兽场以及横跨在台伯河上的桥梁被描绘得细腻逼真,对于那些从来没有到过意大利的日本艺术家来说,要绘制如此精确的屏风画,实属不易。另外,这些屏风受到布劳著作影响的另一个特征就是:在不同的城市图景的前面一块地方常常画有穿着本地服装的男女人物,有些男子还戴着刀剑和长矛,在南蛮地图屏风以及绘画屏风中同样有这些以西洋绘画风格绘制的人物,反映了日本人对当时欧洲风土人情的理解。aCooper, op.cit., pp. 210–211.

在《西方伟大的四城市屏风图》的背面则是一幅世界地图,它是根据1610 年荷兰蚀刻画家、出版家和地球仪制作家皮特·凡·登·科里(Pieter van den Keere,1571 —1646)的世界地图描绘的。在该图的两端和四角有六幅方形的小画,分别画了日食、月食、南极、北极、一个以日本为中心的半球,一个以巴西为中心的半球,这可能是为了说明地球是球体。除了使用了一些得自于西方人的理论以外,画家还使用了一些西方人不了解的关于日本的较为详细的地理知识。《西方伟大的四城市屏风图》被认为是当时最卓越的日本地图屏风之一,因为它将并不相关的东西方地理知识融会贯通,画家将地图的两端以半椭圆形扩大,把日本放置在最右面的位置,十分显眼,即便与其他大洲和大国相比,也相当突出,这可能是画家表达自己民族情操从而吸引观众注意的一种方法。可以想象观者坐在榻榻米上从日本放眼全球的壮观景象。bShirahara, op.cit., p. 65.

布劳著作中描绘的城市与南蛮屏风中的城市图景有相似之处,也有不同之处。但是,由“天正使团”带回的奥代里乌斯和布劳的著作以及后来流入日本的西方地理观念无疑扩大了日本人对世界的认识。葡萄牙地图历史学家阿尔弗雷多·皮涅埃罗·马奎士(Alfredo Pinheiro Marques)认为,奥代里乌斯的地图采用投影术的方法制作而成,更加有助于说明地球是椭圆球体的本质,当时耶稣会士在日本与当地佛教人士的神学争论中,后者认为世界是四方形的。其次,当时欧洲地图上还出现了南部大西洋上的一大片属于想象中的“南方的大地”(Southern Land),虽然当时在葡萄牙人的海图上那片土地已经不见了,但在投影图上,那片位于非洲大陆南端的大地仍然被表现出来。后来的葡萄牙航海家根据他们的航海经验对这片大陆的海岸线做了若干修正,但是这片想象中的大地仍然在地图中存在,这对于后来日本人对世界的认识也产生了影响。再次,从近代的地理政治学角度来看,这些地图展现了近代早期基督教世界的广大以及日本国土面积的狭小,即便与邻国相比,日本也是相当狭小的,这使得当时看到这些地图的日本人相当震惊。cMarques, The Portuguese Cartography of Japan (16–17th Centuries), p. 46.在此之前,日本人除了自己的国家以外,对邻国朝鲜和中国有所了解,对印度只是道听途说,只知道那是佛陀生活的地方,日本的商人和冒险家曾经到达过中国的台湾地区、菲律宾的马尼拉等东南亚地区,至于世界上的其他地方,对于他们来说都是陌生的。由于“天正使团”带回的著作,他们了解到了更为广阔的世界地理知识。

这一时期,日本人也开始撇开欧洲地图原型,在屏风上描绘自己国家的地图。他们主要根据的是以前的传统风格,同时也受到了欧洲的影响,至少是受到欧洲地图带来的新知识的影响,日本人对以前的地图描绘传统做出了很大的改进。当时出现的一些世界地图的屏风上经常在一旁并列着一幅日本地图。最为典型的是保存在北海道西南端上国町的上国寺的几幅屏风,有人认为它们是狩野画派著名画家狩野永德(1543 —1590)的作品。d狩野永德(1543 —1590),安土桃山时代杰出的画家、狩野画派代表人物,代表作有《唐狮子屏风图》《洛中洛外屏风图》《聚光院障壁画》等。如果这种假设成立的话,这些屏风应该是1590 年狩野永德去世以前的作品,但是这些地图屏风中保存了1592 年和1597 年丰臣秀吉远征朝鲜以后日本人获得的地理知识。例如,它们标明了从九州经对马岛至朝鲜的远征路线,九州也比以前的日本地图画得更准确,北海道顶端的虾夷地、关东半岛的房总半岛、富士山和东北山脉以及整个日本的海岸线也比以前传统的日本地图画得更准确,因此可以肯定,这些屏风是16 世纪末的作品。eHogh Cortazzi, Isles of Gold: Antique Maps of Japan. New York and Tokyo: Weatherhill Inc., Second Printing, 1992, p. 27.

还有一些地图也显示出在西方地理观念影响之下的一些变化。保存在大阪南蛮艺术博物馆的《南瞻部州大日本正统图》(Authorized Mapof Great Japan and World)是一幅作于17 世纪初的六幅地图屏风,上有“用明天皇御宇定五畿七道也,文武天皇御宇分六十六个国也”字样,长226.2 厘米,宽104.3 厘米,上共有二十四幅各国人物图。该馆还保存着另一幅制作于17 世纪早期的基于欧洲出版的《世界舞台》(Typus Orbis Terrarum,1570)一书的内容所作的屏风,共有六面,长226.2 厘米,宽104.3 厘米,比较精确地展示了当时世界的图景,五大洲已经被标示得非常清楚,欧洲、西部亚洲、阿拉伯半岛都与今天的地图相近,在屏风的四周有各大洲的图画,其中一幅描绘了托勒密地理学中的九重天。中国、朝鲜和日本的大体位置也相当准确,朝鲜被描绘为一个半岛,日本列岛的四个部分北海道、本州、四国和九州已经清楚地展现,中南半岛和马六甲海峡也被清楚地描绘出来,只是南极洲画得很大,且与澳大利亚只隔着一条狭长的海峡,明显与今天的地图不同。中央地图的周围还有十六幅世界各地穿着不同民族服装的人的图画。aCortazzi, op.cit., pp. 32–33.

三、南蛮屏风反映的社会文化氛围

南蛮屏风是日本16 世纪下半叶至17 世纪早期一种特有的艺术形式,有着非常鲜明的特点,极易辨认。尽管绘制南蛮屏风的狩野画派的主要活动地点在京都,但此种屏风的流行反映了16 世纪末叶至17 世纪初叶以长崎为中心的日本九州地区的人民对葡萄牙趣味的热衷。bBoxer, The Christian Century in Japan, 1549–1650, p. 202.当时,模仿葡萄牙人的服饰、习俗、语言甚至饮食都成为一种时尚。有人认为富丽堂皇的南蛮屏风是为了富有的商人和大名制作的,但有些不太豪华、价格便宜的可能是为下级武士或是官吏制作的。不过这不能完全肯定,因为经过德川幕府几代将军对天主教严厉的迫害之后,幸存下来的南蛮屏风都是富裕的教徒家族珍藏起来的。博克塞曾经保存了一个“玩具南蛮屏风”,比真正的南蛮屏风小得多,他曾经询问其他日本历史学家是否看见过类似的袖珍屏风,答案是否定的,可能当时民间有类似的需求。cBoxer, “Some Aspects of Portuguese Influence in Japan, 1542 –1640,” p. 33. 博克塞著,范维信译:《葡萄牙在日本影响面面观:1542 —1640》,第55 —56 页。

葡萄牙人和欧洲其他国家的传教士将地图书籍和地理知识带入日本,丰富了日本人对于世界的认识;同时,日本人据此所画的南蛮屏风将这些新的知识通过艺术的形式再扩大到统治阶层和一般人民中间。《骏府史》(Sunpuki, History of TokugawaIeyasu at Sunpu)是一部有关日本德川幕府创立者德川家康(1542 —1616)在骏府的历史书,它记载了一段有关南蛮屏风的史料: 1611年9 月,德川家康在观看了南蛮屏风以后向幕府负责铸币的官员后藤庄光次(1571 —1625)以及长崎的奉行长谷川佐久(1567 —1617)提出了许多问题,他们两人是德川家康对外交涉事务的重要顾问。此时,德川家康已经产生了经由墨西哥(新西班牙)与欧洲的哈布斯堡王朝建立直接贸易航线的想法。这是一个典型的例子,说明当时日本的统治者通过南蛮屏风了解了世界知识。dShirahara, op.cit., p. 65.

南蛮屏风是16 世纪下半叶至17 世纪上半叶所谓“南蛮贸易”及其给日本带来的社会影响的真实而形象的记录,反映了当时葡萄牙人东方贸易带来的世界性的物种以及文化交流。在维多利亚·威斯顿(Victoria Weston)主编的《葡萄牙、耶稣会士与日本:精神信仰与尘世物品》(Portugal, Jesuits, and Japan: Spiritual Beliefs and Earthly Goods)一书中的第58 和59 页,有南蛮屏风上日本人搬运中国丝绸以及身穿印度织布衣服的葡萄牙人和日本人在搬运箱子的图像。前者搬运的中国丝绸呈卷状,有不同的颜色。该书第141 页插图66 展现的中国丝绸以丝线和金线织成,图中还有黑色和白色的中国棉布,它们是丝线和棉线混合织成的。这些丝布和棉布既可以制成和服,也可以装饰家庭。当时,中国的丝绸是葡萄牙人从澳门带到日本长崎的大宗物品。当葡萄牙人在日本结束贸易之后,又带着日本的白银来到澳门和广州采购中国的丝绸,带回果阿或者葡萄牙。在南蛮屏风上还可以看到葡萄牙人从印度带到日本的纺织品,印度仆人穿着印度的有条纹的织布,有时日本人也穿着这样的织布,还有一些黑人仆人穿着印度风格的条纹灯笼裤,颜色有白色、黑色与红色相间的,有些条纹是典型的印度风格的几何形状,还有金色的锦缎。根据历史记载,16 世纪印度西海岸的古吉拉特和苏拉特都出产这类棉织布。从果阿出发的葡萄牙舰队将这些织布与印度的香料、铜器和干货一同装运带到日本。在南蛮屏风上,还可以看到葡萄牙人带到日本的一些来自域外的动物,如关在笼子里的灵猫、抱在葡萄牙人手里的小公鸡、在海边的或行进中的阿拉伯马、地中海一带的宠物狗、羚羊、孔雀以及驮着肩舆的印度大象等等,它们都是具有南蛮风味的异域物品。来自印度的大象是非常引人注目的,日本画家所画的大象以及它们身上的装备都非常逼真,大象的身体是灰色的,有两条长长的白色象牙和大大的耳朵,尾巴像流苏一样拖在后面。大象的背上有华丽的印度风格的象轿。除大象以外,还有另外一些热带动物,有一幅南蛮屏风上画着一名年轻的葡萄牙人举着右手,上面停着一只鹦鹉。鹦鹉是葡萄牙人抵达南美洲巴西以后见到的最多的当地鸟类,后来他们把鹦鹉带到欧洲以及印度等地,再运输到远东地区。还有一幅屏风上画着两只关在笼子里被人抬到岸上的动物,其中一只很可能是灵猫。葡萄牙人相信灵猫身上的香腺可以被提取作为催情的药物等。aPrasannan Partharathi, “The Portuguese Textile Trade in Asia” ; Pory Browne, “Priests, Pachyderms, and Portuguese: Animal Exchange in the Age of Exploration,” Portugal, Jesuits, and Japan: Spiritual Beliefs and Earthly Goods. Ed. Victoria Weston. pp.58–59, 65–69.这些屏风上的图画还是后人研究那个时代在东方的葡萄牙人的服饰的重要的甚至是唯一的来源,人们在屏风上仔细地描绘葡萄牙人的服饰,如艳丽的披风以及有着各种明亮颜色和绚丽图案的灯笼裤,还有帽子、短靴、短刀以及华丽的大伞(当时日本人称这种伞为“南蛮伞”)等等。葡萄牙人类似的服饰很可能是1590 年范礼安引领日本“天正使团”成员觐见丰臣秀吉时引起日本民众轰动的原因,有记载说当时的使节衣着华丽,甚至黑人奴仆也穿着天鹅绒的制服并戴着金链。这类服装在南蛮屏风中一再出现,以至于有人认为南蛮屏风就是描绘这些特定的历史事件的。b神户市立博物馆编:《南蛮美术选粹》,第16 —17 页。总之,它们是在“南蛮贸易”影响之下以长崎为中心的“南蛮文化”氛围的写照。

1614 年德川幕府彻底禁止天主教以后,南蛮屏风并没有立即绝迹。不过,它们的格局出现了很大的变化。屏风的右半部分不再出现天主教神父、教堂或是十字架以及念珠等场面,而变成了纯粹的日本景观。原来神父与修士迎接葡萄牙舰长和船员的场景被日本主人在旅店款待葡萄牙商人的画面所取代。教堂屋顶上的十字架、教堂内祭坛上的圣体发光盘等明显带有基督教特征的宗教艺术品不见了,代之以种种佛教的象征物品,相应地,日本基督徒身上佩戴的十字架和念珠也不见了,也被佛教的象征物所取代。南蛮屏风在幕府取缔天主教后没有存在多久,可能在1639 年至1640 年“岛原之乱”后,日本禁绝一切与葡萄牙人有关的事物之前,就没有人再制作这种屏风了。17 世纪末至18 世纪初,又有一种从南蛮屏风蜕变出来的屏风出现,它们可能出自堺市的住吉画派的画家之手,原来衣着华丽的葡萄牙贵族变成了中国的商人,欧洲的商船被画得粗糙不堪,半宗教的题材也完全消失了。这些拙劣的艺术品的出现是因为当时的人们对于荷兰人带来的没有宗教色彩的“兰学”感兴趣的缘故。