脑机接口与神经康复

徐新秀 郭永程

人类对自身奥秘的探索古已有之,对健康长寿的追求也未曾衰减半分,但从来没有哪个学科的发展会像生命科学尤其是神经科学这般极度依赖理化技术的进步。公元17世纪,高倍光学显微镜的出现和发展首先为人类打开了观察微观世界的大门。之后,德国植物学家施莱登(M. Schleiden)和动物学家施旺(T. Schwann)在1830年代提出细胞学说,极大促进了人类对动植物的生理学研究。1873年,意大利医生高尔基(C. Golgi)发明重铬酸银染色法,让神经细胞(神经元)的形态得以完整展现出来,并认为神经系统是一个“弥散的神经网络”。1887年,西班牙神经解剖学家卡哈尔(S. Cajal)改进了高尔基染色法,并经多年系统细致的细胞形态学研究后认为,神经系统是由一个个独立的神经细胞组成的,神经细胞之间的接触部位存在缝隙。1906年,高尔基和卡哈尔因为在神经系统结构解析中的杰出贡献,而共享诺贝尔生理学或医学奖。1897年英国生理学家謝灵顿(C. Sherrington)在撰写教科书论述神经系统时引入了突触(synapse)的概念,以解释神经元之间的功能联系和信息传递。得益于电子显微镜的发明,美国科学家帕莱(S. Palay)在1954年成功得到第一张突触结构的图像,证实了突触的存在,弥合了网状学说和神经元学说的分歧。至此,神经元、突触和神经网络被确认为神经科学大厦的三个支撑性基础。

简单来说,神经系统以神经元为基本单元,由神经元之间的两类突起——轴突和树突——形成突触结构,连接成神经网络,从而行使复杂多样的神经功能:感觉、认知、运动、情绪等。当然,大脑中并非只有神经细胞。就人类而言,大脑是由约860亿个神经元和数十倍于神经元的神经胶质细胞组成。前者是神经系统功能的执行主体,后者则起到支持作用。

稍晚于神经细胞学的奠基性成果,神经电生理学在20世纪上半叶也取得了长足进步。早在1780年代,意大利解剖学家伽伐尼(L. Galvani)就发现了“动物电”,为记录动物组织的电信号以及通过电刺激动物来控制其活动提供了灵感。随着仪器精准度的提高,科学家得以对动物和人类的电生理活动进行全面细致的研究。1924年,德国精神病学家贝格尔(H. Berger)首先在肿瘤患者大脑表面记录到脑电图(electroencephalogram, EEG)信号。1939年,英国生理学家霍奇金(A. Hodgkin)和赫胥黎(A. Huxley)利用枪乌贼的巨大轴突和玻璃微管电极胞内记录方法,首次记录到跨越细胞膜的动作电位,在单细胞层面上证实了神经电活动的存在。另一方面,一想到电刺激能让动物产生运动这个令人兴奋的现象,科学家就忍不住对各种动物组织和器官进行电刺激研究。其中,最著名的当属“小人(Homunculus)模型”的研究。1937年,加拿大神经外科医生潘菲尔德(W. Penfield)等发现,电刺激大脑中央沟前后的皮层表面,可引起患者相应肢体部位产生运动或产生感觉,且肢体部位在皮层上的表征存在一一对应关系,即一个肢体部位可在皮层上找到一个小区域,该区域负责该肢体的运动或感觉,皮层的这种功能对应称为表征。这有点像身体各部位被微缩投影在大脑皮层上一样。这个发现不仅是对100多年前“动物电”现象的回应,更印证了神经系统通过放电活动传递信息。

这些历史性研究成果结合后来获得诺贝尔奖的“化学传递学说”,共同构成了对大脑功能的基本认识——神经系统以神经元为基本结构单元,神经元通过电活动承载信息,神经元之间通过突触连成神经网络,并在突触处借助化学递质完成神经元间的信息传递。因此,只要能维持这个系统完整有序,一个人的大脑就能星光灿烂。但是,当大脑结构和功能的完整性和有序性受到不可逆的破坏而引起神经功能障碍,例如脑卒中、创伤性脑损伤、神经退行性疾病等,一个人的身体动作和行为就会出现问题。

脑卒中又称为中风或脑血管意外,是一种突然且持续的脑供血不足导致脑细胞死亡而引发脑功能障碍的疾病。据统计,脑卒中已成为全球第二大致死病因,也是最主要的致残病因之一。其中,80%以上急性期和 40%以上慢性期的患者会发生偏瘫,最常见的后遗症是运动功能障碍[1]。卒中治疗和卒中后护理尤其是康复医疗服务,给家庭和社会带来沉重的负担。目前我国已进入深度老龄化,各种神经系统疾病尤其脑卒中的患病率持续上升。工作压力大、过劳等因素也使得青年人口的脑卒中发病率上升。脑卒中的预防、治疗和康复无疑是一个重要的医学课题。中国近年启动的“脑计划”项目也规划了“脑疾病和脑诊断”这一研究方向,以期提升脑重大疾病的诊治水平。这里主要讨论卒中后的神经功能康复。

曾经神经科学家都认为过了婴幼儿关键期后,大脑不会再发生改变,即由潘菲尔德发现的功能地图是固定的,这种观点在神经科学领域延续了很久。直到1980年代,莫山尼奇(M. Merzenich)和卡斯(J. Kaas)等人在青春期松鼠猴上,用切断外周神经实验证明大脑皮层的躯体表征地图是可以改变的,并提出皮层功能重组的概念[2]。之后,大脑具有可塑性的事实才逐步被接受。几乎在相同时期,美国行为神经科学家陶布(E. Taub)通过食蟹猴的外周神经切断实验发现“习得性废用”(learned non-use)现象——即患肢失去运动能力往往是因为猴在发病后尝试使用患肢受挫,而逐渐学会减少使用甚至不用患肢而改用健肢,并根据神经可塑性提出了限制诱导性运动疗法,以帮助那些患肢有残余运动能力的患者恢复患肢运动功能。1990年代后,美国神经生物学家努多(R. Nudo)等发现,松鼠猴运动皮层遭受损伤后,经过康复训练,运动皮层也会发生非常明显的功能重组[3]。例如在21.6%的手指区域和4.1%的手腕/前臂区发生梗死并经过取食行为训练后,幸免的表征手指和手腕/前臂的脑区不仅没有萎缩,甚至分别扩大了14.9%和58.5%。如果初级运动皮层上肢表征区的损伤范围大于50%,康复训练后前运动皮层上肢区与初级感觉皮层上肢区的双向连接会明显增多。这些结果表明,卒中后大脑依然有很强的可塑性,而行为训练可促进皮层功能重组,进而促成肢体运动功能的恢复。

20世纪下半叶,神经可塑性研究在细胞和分子水平也取得了了不起的成就[4]。对可塑性的研究起源于对大脑学习和记忆机制的追问。1949年,加拿大心理学家赫布(D. Hebb)在解释人类行为的组织时,提出了赫布学习法则,即“一起发放的神经元倾向于连接在一起”[4]。半个世纪后,蒲慕明等发现脉冲时序依赖性可塑性(spike timing-dependent plasticity),阐明了神经可塑性的电生理机制,佐证了赫布法则[5]。该机制的内容是,只有当突触前输入落在突触后神经元动作电位达峰前的有限时间窗内(约20毫秒),该突触连接才会被加强,而落在达峰后的有限时间窗内(约20毫秒)则被减弱,落在该时间窗以外则对连接强度无明显影响。该发现为神经连接的调控奠定了基础。同时,在可塑性的分子机制研究方面也取得了耀眼的成果。例如,2000年诺贝尔奖得主坎德尔(E. Kandel)等阐明了关键分子钙调蛋白激酶Ⅱ(CaMKⅡ)对突触改变的作用机制。历经100多年研究,神經科学家终于基本阐明神经康复的潜能及其基本原理,接力棒也传递到康复工程师和康复医师手上——如何尽可能地开发大脑的可塑性潜能,促进神经康复。

在临床上,当患者不能独立完成某种运动时,通常采取的措施是被动康复。它通常分为两种方式,一种是治疗师辅助患者完成这种运动,另一种是利用康复机器人对患者的肢体进行被动牵引。被动训练可以预防肌肉萎缩和关节挛缩,减轻肌肉痉挛,保持肌肉强度和关节活动度,但它对运动控制能力恢复的效果非常有限。

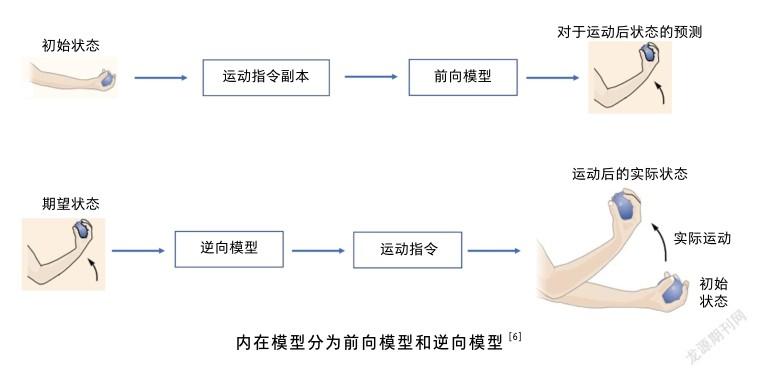

美国科学家曾在清醒猕猴上研究了主动运动(被试自主发出运动指令控制肢体运动)和被动运动(被试肢体在没有运动指令的情况下被动牵引)。结果发现,尽管两种情况下猕猴上肢的运动完全相同,但大脑感觉皮层的神经元、运动皮层的神经元和上肢肌肉的电生理活动却大相径庭。这表明主动运动和被动运动在神经网络层次上遵循两种完全不同的活动机制。在运动控制机制方面,神经科学家普遍认为自主运动是由内在模型(internal model)[6]负责产生的。内在模型由我们过去的经验形成,是我们大脑对于外部世界保持的一个内部表征。它分为前向模型和逆向模型,前者将初始状态与运动指令副本相结合,预测运动后的感觉状态,而后者将期望的感觉状态逆向转化为运动指令。前向模型和逆向模型如同硬币的两面,分别对应大脑的预测和控制两种功能。当内在模型完好无损时,大脑时刻处在一种预测的状态,不需要处理所有的外部信息而只要处理那些偏离了运动经验或运动期望的信息,从而产生高效灵活的肢体运动。当中枢神经系统受损后,基于原来神经网络的内在模型被破坏,原有的运动指令失效。被动康复由于自主运动指令和感觉反馈常常不匹配,未能有效激活神经系统的可塑性,因而无助于内在模型缺损部分的修复。根据一种称为动态系统的观点,运动控制系统就是一个动力系统,动态演化生成运动指令(或者运动程序),而不是像多米诺骨牌阵列那样预先摆设好。主动运动可以通过充分调动存活的神经元,驱使神经网络进行重构,让大脑在卒中后依然有可能演化生成接近健全状态的运动控制指令。因此,从神经可塑性原理和运动控制机制出发,最合理的运动康复训练应该是让患者主动进行正常运动的训练。

主动康复,即让患者自主活动肢体来促进运动功能康复,典型疗法有作业治疗和限制诱导运动疗法。作业治疗是让患者主动使用患肢完成日常生活中的一些常用动作。广义地说,限制诱导运动疗法也是作业治疗的一种,但由于它非常强调限制健侧肢体而迫使患者使用患侧肢体的活动,常单独作为一种疗法来讨论。传统的主动康复有一个重要前提,就是患肢需要有一定程度的残余运动能力。除此之外,因为习得性废用或避难就易,患者常常会采取代偿性运动。例如,要完成一个伸手取物动作时,患者多会有侧身或俯身、抬肩或甩肩等异常控制策略。代偿性运动虽然是一种主动康复训练,但却是在错误地利用大脑的可塑性,最终获得的是代偿性康复(可称为习得性误用),而非真正的康复。若持续下去,甚至可能会引起身体失衡。

对于轻度功能障碍,通过正确的强化训练、作业治疗等方法能帮助患者获得很好的功能康复。但对于中重度功能障碍,患肢的运动功能往往十分受限甚至几乎完全丧失。为让这些患者能进行正确的主动康复训练,科学家引入了脑机接口技术。从对神经系统功能的影响看,脑机接口可分为三类:功能替代、功能辅助、功能增强与拓展。用于神经功能康复的脑机接口基本上是非侵入式的,主要起到辅助作用。若肢体运动功能障碍完全无法修复时,只能采用替代性脑机接口,如运动假体。

就神经康复脑机接口而言,它通过对神经界面采集到的脑活动信号进行实时解码,根据解码结果驱动外部设备,及时辅助肢体完成运动训练。根据赫布法则和脉冲时序依赖性可塑性,相关神经元的同步发放对于神经功能网络的修复是至关重要的。利用脑机接口进行运动康复训练的第一步就是用户要自主产生运动意图。1979年,奥地利神经科学家普尔特席勒(G. Pfurtscheller)发现,当被试者在执行一个简单的手指运动时,对应皮层肢体感觉运动功能区的脑电图信号会在α(8-12赫兹)和β(13-30 赫兹)频段发生明显的能量衰减,这被称为事件相关去同步化,而在手指运动结束并保持静息状态时,该脑区的信号能量又会有一个明显的反弹性升高,即事件相关同步化[7]。进一步研究发现,除了运动指令传输到肢体执行了真实的动作之外,当被试者有肢体的运动计划或运动想象时,相应脑区也能记录到这两种现象。该生理特征为利用非侵入式脑电图信号识别运动意图奠定了基础,也促成研究者首次利用基于脑电图的脑机接口帮助四肢截瘫患者进行手指运动训练。此后,利用运动想象EEG信号开发神经康复脑机接口的研究持续增加。至今,运动想象和脑电图依然是主流的行为范式和神经界面技术。

在记录到脑活动信号后,在线脑机接口需要对其依次进行预处理、特征提取和分类,方可完成神经解码。而得益于传统机器学习和近年复兴的深度学习算法的进步,非侵入式脑机接口解码技术已相当成熟。其中,常用的特征提取方法有时频分析和空间滤波,常用的分类方法有支持向量机和卷积神经网络。在神经控制环节,当确认被试者有运动意图,脑机接口会驱动外部设备及时辅助肢体进行相应的运动训练。根据外部设备类型,当前的脑机接口主要有两种:一种结合功能性电刺激,一种结合康复机器人。前者主要通过经皮电刺激引起肌肉和外周神经元兴奋,后者通过机械牵引。

综合来看,脑机接口一方面保证了中枢神经的充分激活,从而利于运动控制网络的修复;另一方面通过外部设备使得外周肢体能及时响应,从而让中枢活动和外周活动能紧密耦联。这种紧密耦联同时涉及从中枢到外周的运动传出通路和从外周到中枢的感觉传入通路,对于整个感觉运动控制系统的重构无疑是举足轻重的。另外很重要的一点是,脑机接口训练能够规范运动训练内容,让被试者避免形成不良的运动习惯,尤其是代偿性运动。可以预期,脑机接口辅助康复训练能够加快运动康复进程,缩短康复时间,提高最终的康复效果。2018年美国神经病学会会刊《神经病学》上发表的一篇荟萃分析,回顾了过去10多年的临床试验发现,相比于其他康复治疗手段(如镜像疗法、虚拟现实、机器人辅助、经颅直流电刺激等),接受脑机接口训练的患者的运动功能评分改善最为明显,表明脑机接口技术具有很大的优越性[8]。同年,瑞士一个团队报道了在卒中发病至少10个月以上的患者使用脑机接口进行康复训练的结果[9]。实验中,患者佩戴脑电帽,努力尝试伸展患侧手指。每当检测到运动意图时就驱动设备对指总伸肌(位于前臂和手掌背面的控制拇指以外4个手指伸展的肌群)进行功能性电刺激。经过连续5周训练,发现接受脑机接口训练的患者与那些接受随机功能性电刺激的患者相比,感觉运动功能评分获得临床显著意义的提升,且这种改善至少可保持30周。这项结果表明,脑机接口可以在一定程度上突破传统认为的卒中康复天花板(即卒中后6个月达到平台期),且治疗效果有持久性。

从细胞学说到发现神经系统,再到阐明神经的可塑性,在探索神经系统的科研道路上,科学家们前赴后继,终于在近200年后催生出脑机接口技术,让卒中患者重获塑造新生的信心。经过20多年的探索,脑机接口已取得巨大进步,并在卒中康复治疗中展现出令人喜悦的效果。

由于人体神经—肌肉—骨骼系统的复杂性,目前限制脑机接口在运动康复中发挥最大效用的因素主要有两个方面。一是因为依然缺乏对感觉运动控制、高级认知、跨越细胞和皮层功能区的可塑性等神经机制的了解,包括左右大脑半球的相互关系、运动控制指令的产生和传输、局部神经网络的重构过程、电磁刺激对神经系统的作用机制等。其中极为重要的是运动意图是如何产生并逐步生成运动控制指令。当前主流的脑机接口都是采用单纯的运动想象范式来引导患者形成运动意图。但近年有研究表明,运动想象的皮层激活虽然与真实的运动执行有相似之处,但二者是有根本区别的,前者主要引起初级运动皮层浅层皮质的激活,后者则引起浅层和深层的激活,且激活水平明显更高。另外,这些运动想象范式往往都是让患者看到图像提示后凭空想象运动,而不是与某个确定的物体直接进行交互,这与我们日常生活中常见的目标导向运动相去甚远,也难以调动更多脑区参与到运动训练中。

另一方面是现有技术的不足,包括非侵入式信号的信息量有限、不同训练日的信号漂移与校正、神经界面的抗干扰能力差、神经控制环节的肌肉协同问题等。这些问题都需要各学科通力合作。例如,肌肉协同问题需要功能性电刺激和康复机器人能事先完成动力学建模、运动轨迹规划和力控计算,从而提高训练辅助过程中的柔顺性、精准性和安全性。而且,为设计精准的康复治疗方案,感觉运动功能评估的规范性和精准性也需进一步提高。

当前,世界各国对脑科学研究越来越重视,随着脑科学在神经康复上不断加大的投入和转化,将改变当前的临床现状,不仅把治疗师从繁重的体力劳动中解放出来,而且治疗方案也会进一步细化,并增强患者的參与度,提高康复速度和效果。脑机接口康复方法目前在国内刚刚萌芽,它将具有巨大的市场规模和广阔的市场前景。

[1]Hatem S M, Saussez G, Della Faille, et al. Rehabilitation of motor function after stroke: a multiple systematic review focused on techniques to stimulate upper extremity recovery. Front Hum Neurosci, 2016,10: 442.

[2]Merzenich M M, Van Vleet T M, Nahum M. Brain plasticity-based therapeutics. Front Hum Neurosci, 2014, 8: 385.

[3]Nudo R J. Recovery after brain injury: mechanisms and principles. Front Hum Neurosci, 2013, 7: 887.

[4]Murphy T H, Corbett D. Plasticity during stroke recovery: from synapse to behaviour. Nat Rev Neurosci, 2009, 10(12): 861–872.

[5]Ganguly K, Poo M M. Activity-dependent neural plasticity from bench to bedside. Neuron, 2013, 80(3): 729–741.

[6]Kandel E R, Schwartz J H, Jessell T M, et al. Principles of Neural Science. 5th ed. Los Angeles: McGraw Hill, 2013.

[7]Pfurtscheller G, Lopes da Silva F H. Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles. Clin Neurophysiol, 1999, 110(11): 1842–1857.

[8]Cervera M A, Soekadar S R, Ushiba, J, et al. Brain-computer interfaces for post-stroke motor rehabilitation: a meta-analysis. Ann Clin Transl Neurol, 2018, 5(5): 651–663.

[9]Biasiucci A, Leeb R, Iturrate I, et al. Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after stroke. Nat Commun, 2018, 9(1): 2421.

关键词:突触可塑性 卒中 功能重组 神经康复 ■