欧阳询:唐书“尚法”的先行者

胡庆海

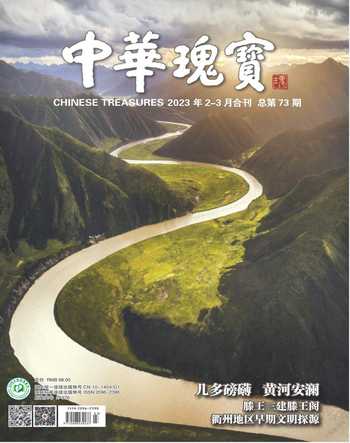

为什么欧阳询创造的﹃欧体﹄会成为学习楷书入门的首选字体?﹃欧体﹄具备怎样的实用性和艺术性,可以经久不衰?欧阳询作为唐代﹃尚法﹄书风的先行者,为我们留下了冠绝古今的宝贵书法财富。

学习书法的人,总绕不过欧、颜、柳、赵“楷书四大家”,四家中欧阳询的书法是最先闻名于世的。欧阳询又与同时期的虞世南、褚遂良、薛稷并称为书坛“初唐四家”,可见无论在当时还是后世,欧阳询的书名已得到社会的一致认可。当今社会,欧阳询创造的“欧体”仍然得到广泛运用,不仅是楷书入门的首选字体之一,也因兼具实用性和艺术性而深受欢迎。

源自清代书法家梁《评书帖》的一句经典论断“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元明尚态”,常常被引用来概括我国历代书法主要时代风格。“尚法”是唐代书风最鲜明的特质,在众星熠熠的唐代书家中,欧阳询是成就卓著的“尚法”先行者。宋人仲并指出:“书法至欧阳渤海,始一整齐之以律。”欧阳询不仅书法走在时代前列,更难能可贵的是,他还是一位经验丰富的书学理论家,给后世留下了宝贵的思想财富。

历仕多朝 身世波折

欧阳询(557—641年),字信本,祖籍渤海千乘(今山东高青),自十世祖欧阳质于晋时避祸南迁,家族遂为潭州(今湖南长沙)豪族。欧阳询出生时正值南朝梁、陈换代之际,他的祖父欧阳在陈国历任散骑常侍、征南大将军等要职,父亲欧阳纥曾领军平定闽中之乱,战功赫赫。然而,乱世之中,命运无常。在欧阳询年仅13岁时,父亲因遭谗言诬陷愤而起兵,被朝廷镇压以至全家被擒,幸而当时欧阳询在外逃过一劫,恰逢兩个月后大赦天下,得以脱罪。但家族倾覆、亲人惨死,欧阳询一夕间从士族公子沦落为“叛将之后”,不能不说是一次沉痛的打击。万幸的是,其父的生前好友江总收养了欧阳询并将他精心抚养长大。江总不仅官居吏部尚书、中权将军等要职,且精于书法鉴定,是欧阳询书学的启蒙者,又为他的书法学习创造了良好条件。

隋开皇九年(589年),陈灭亡,江总随陈后主一同降隋,欧阳询随养父从建康(今江苏南京)迁居长安(今陕西西安)。隋炀帝大业元年(605年),欧阳询任七品清选官太常博士,执掌太庙,此时其书名渐重长安。

唐高祖武德二年(619年),宇文化及弑君杀死隋炀帝,欧阳询等朝臣亦被掳持。次年,窦建德擒杀宇文化及,建立东夏政权,欧阳询被授予太常卿,是朝廷礼仪方面的最高执行长官。

入唐后,欧阳询因与高祖李渊颇有交谊,故被授予五品给事中一职,当时他已65岁。贞观初年,唐太宗设立弘文馆,诏欧阳询为弘文馆学士兼国子监书学博士,此后他累迁太子率更令,封渤海县男,故历史上亦称之为“欧阳率更”。

少年时期突逢家族剧变,身经王朝更迭,多次陷入生死危难,这些坎坷经历并没有击垮欧阳询,反而让他历练出稳重自持、乐观豁达的个性。欧阳询因身材瘦小、容貌丑陋而常遭无聊显贵的讥笑,但他都以不卑不亢的态度幽默化解,以高超的书技折服众人,令唐高祖不禁惊叹:“不意询之书名,远播夷狄,彼观其迹,固谓其形魁梧耶!”欧阳询历仕陈、隋、东夏、唐,虽出身于武将世家,却以知文懂礼立身,在各朝都被授予相对清闲的文官职。这一方面为其书艺提升提供了充分时间,同时也让他有机会欣赏内府收藏的法帖名迹,在深厚学养的滋润下造就冠绝古今的书法艺术。

融通南北 骨力劲峭

纵观欧阳询85年的漫漫人生路,他出生于南国,成长于南朝,在陈33年,在隋28年,在唐24年;随养父江总居建康25年,而后迁居长安约47年。丰富的人生阅历让欧阳询能够吸收化用南北不同的书法经验,在他的书法创作中具体表现为融通南北的美学追求。

在欧阳询的青年时代,国家长期分裂,渐而形成南北迥异的书法风格:南朝推崇东晋“二王”遗风,注重个性抒发,且禁碑,以简牍、帖学书法为主,行草盛行,形成一种妍美秀润的风格;北朝书法一直以来被称为民间书法,不少工匠以刀代笔,摩崖石刻和碑刻大放异彩,篆隶盛行,形成一种刚健雄朴的风格。

隋朝建立实现了南北统一,由隋入唐,社会从纷乱到安定,便利了南北互通,也促使文化进一步交融。欧阳询青年时期居于南方,受“二王”书风的熏陶,《旧唐书》和《新唐书》都称其初师王羲之。入隋后,欧阳询由南迁北,因地域环境变化,北朝书风对他也产生了深刻影响。唐《述书赋》记载其师从北齐刘珉,《太平广记》《宣和书谱》记载他“驻马观碑”的逸事:有一天欧阳询骑马赶路,无意中看到晋代书法家索靖书写的一块古碑,他驻马观看很久后离开。走离古碑几百步又返回,下马站在碑前观察,等到疲乏,便铺开皮衣坐下来研究,竟然守在碑前三天三夜方才离去。由此可见欧阳询对碑刻书法的重视与痴迷。

在社会转型期,欧阳询能够实践融通南北的书法创新理念,成为初唐融贯南帖北碑的首要书法家,他将刚健雄朴的北朝书风与妍美秀润的南朝笔意互相融合,经过吸收、保留、转化,开创了“欧体”新审美书风。

融通南北让欧阳询的书法能跳出王羲之的框架而“险劲过之”,成为一时之绝。唐张怀瓘《书断》称:“皇朝欧阳询……八体尽能,笔力险劲……飞白冠绝,峻于古人。有龙蛇战斗之象,云雾轻浓之势。风旋电激,掀举若神。”欧阳询存世书迹以晚年作品居多,如《九成宫醴泉铭》《房彦谦碑》等碑刻,《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》等拓片,《张翰帖》《仲尼梦奠帖》《卜商帖》等墨迹,还有以隶书撰写的《唐司空窦抗墓志》《唐楚哀王李稚诠碑》《大唐宗圣观记》等墓志。

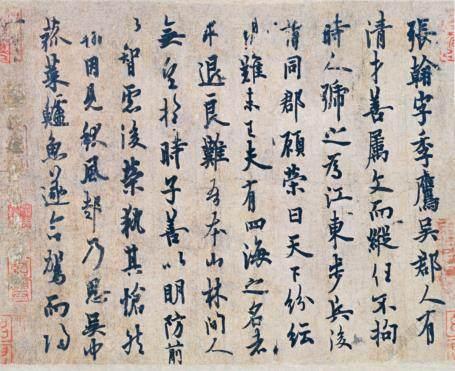

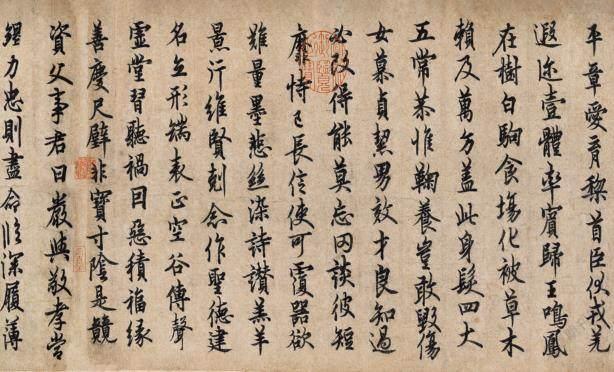

《张翰帖》(又名《季鹰帖》),是欧阳询的行书作品,记载晋人张翰秋思故乡之事,著录于宋代《宣和书谱》、明代汴永誉《式古堂书画汇考》、清代安岐《墨缘汇观》,现可见传本为唐人钩填本,收藏于故宫博物院。此帖用笔挺拔遒劲,在魏晋书风上呈现出北朝书法的风神严峻,是欧阳询“融通南北”书学理念的具体展示。

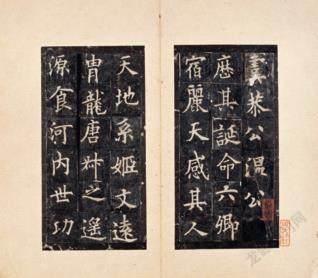

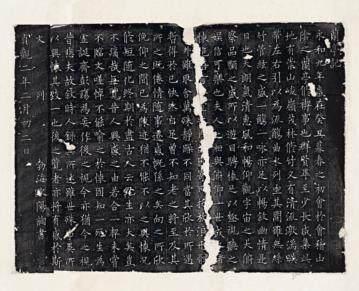

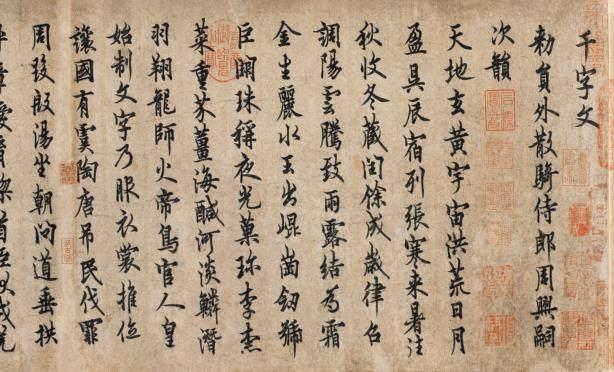

欧阳询76岁所书《九成宫醴泉铭》是其楷书代表作。该作奉唐太宗诏写就,立石于贞观六年(632年),原石现存陕西省麟游县九成宫遗址。此碑的碑文由魏征撰写,欧阳询书丹,刻工刀法精良,故被称为“三绝碑”。碑文记载了唐太宗于九成宫掘地得泉之事,正文24行,满行50字,共1108字。

《九成宫醴泉铭》因名气大,传世宋拓尚多,其中以故宫博物院藏北宋拓本之明驸马李祺藏本为现存最善本。明代陈继儒形容此书“如深山至人,瘦硬清寒,而神气充腴,能令王者屈膝,非他刻可方驾也”。宋《宣和书谱》誉其书法为“翰墨之冠”,缘出于此。

欧阳询的书法骨力劲峭,笔力硬健,字形狭长,尤其以方笔居多,结构上中宫收紧,字体重心稳固,偏旁部首间互相欹侧取势,于险绝中见平正。受北朝碑刻书风影响,他的楷书点画细硬但温润丰满,仍存有隶意,给人以棱角分明、锋芒毕露之感。《唐人书评》称其字“若草里惊蛇,云间电发,又如金刚瞋目,力士挥拳”,可谓形象生动。

法度规整 理论先行

自钟繇到“二王”,楷书虽出现时间很早,但一直受隶书统领。人们在日常书信来往时多用行草,而碑刻铭石又多用更富仪式化的隶书。隋代南北并流,楷法兴起。在时代潮流的推动下,经过近300年的演變,楷书走向系统化、规整化,已是历史的必然趋势。

唐朝建立后亟需建立一套规范的典章制度以巩固统治,文字书法亦在整理之列。唐初继承隋朝的科举制度,并强调以书取仕,唐朝选拔官吏有四条标准曰“身、言、书、判”,其中书写要求“楷法遒美”。欧阳询不仅在弘文馆教学书法,还被征为专职书学博士,以楷法教示生员,他的作品是当时文士传习的楷书范本,影响范围广泛。正因如此,欧阳询曾奉旨制“开元通宝”钱词及书,当时王公大臣的墓志也以出自欧阳询之手为荣,唐代《开成石经》和宋代《北宋嘉祐石经》皆可见“欧体”之法。由于欧楷转折轻细有角,瘦劲秀丽,既利于刻工刻版,又便于读者认读,故北宋雕版印刷多使用欧楷。通过以上多种途径,欧阳询楷书成为书坛正统。相较于同时代名家虞世南,欧阳询的书法更追求法度规矩,如明朝宰相杨士奇所总结:“询骨气劲峭,法度严谨,论者谓虞得晋风之飘逸,欧得晋之规矩。”可以说,欧阳询是唐代“尚法”新风的引领者和早期代表人物。

欧阳询在隋朝时曾参修《魏书》,入唐后曾奉旨参修《陈书》,并领修大型类书《艺文类聚》。他学养深厚,博闻强识,在刻苦临书实践的基础上能及时总结出书法理论,其著作《八诀》《传授诀》《三十六法》标志着楷书理论的成熟。

欧阳询根据汉字形体特征,举凡36目,汇总为《三十六法》:排叠、避就、顶戴、穿插、向背、偏侧、挑窕、相让、补空、覆盖、贴零、粘合、捷速、满不要虚、意连、覆冒、垂曳、借换、增减、应副、撑拄、朝揖、救应、附丽、回抱、包裹、却好、小成大、小大成形、小大大小、左小右大、左高右低左短右长、褊、各自成形、相管领、应接。

现代美学家宗白华在其《中国书法里的美学思想》一文中指出:“欧阳询的结体三十六法,是从真书的结构分析出字体美的构成诸法,一切是以美为目标。为了实现美,不怕依据美的规律来改变字形。”例如《九成宫醴泉铭》中“祕”字的“示”右点作“必”左点,便是根据“借换”的原则。有趣的是,日本三大综合性报刊之一的《朝日新闻》报头“朝日新闻”四字就是从欧阳询隶书碑《大唐宗圣观记》中集字而成的,其中“新”字的左下部多一横画,还曾被读者质疑是否有误,实际上这是欧阳询根据“三十六法”之“增减”原则,为使字体形势茂美故意而为。

欧阳询在中国书法史上是承前启后的典范人物,他植根于地域文化、家族文化和师道文化,立足于自南北朝至初唐中国书法艺术的发展趋向,通过书法实践和书论研究给后人留下了无穷的精神财富。习近平总书记指出:“书法是中华文化瑰宝,包含着很多精气神的东西,一定要传承和发扬好。”如何让欧体书法在今天焕发生机,是无数书法爱好者的艺术追求和文化使命。