威廉·斯泰隆:纪实与虚构

赵小斌

近来,美国当代最重要的小说家之一——威廉·斯泰隆,在中文世界被“重新”发现。先是其自传体回忆录《看得见的黑暗》在去年初首次译介出版,让我们了解到他后半生罹患抑郁症后的心路过程。长篇小说代表作《苏菲的选择》在年底也终于出了全译本,虽然仍是30多年前的译者,但我仔细对照了英文初版本和新旧两个译本,发现的确是逐字逐句的补译和修订,仅以开篇为例,旧译漏掉的词句全都补了,有些匪夷所思的错误(如年纪和人名等)也都改了过来。看译本字数一共补译了近9万字,对读者而言真是幸事。

尽管斯泰隆不认为自己属于文学流派意义中的南方作家,但他却不能否认南方出身对他日后创作的影响:从有意无意的人物塑造到反复书写的黑人主题再到不断引起的争议话题,南方,即便没能像对福克纳那样源源不断地提供文学原料和养分,也依然是斯泰隆最初的梦想之土壤。

1925年,威廉·斯泰隆出生于弗吉尼亚州纽波特纽斯的希尔顿村,这一出生地距离纳特·特纳(Nat Turner)奴隶叛乱的地点不到一百英里,后者日后成为斯泰隆赖以成名同时又颇具争议的小说来源。照理来说,斯泰隆出生的年代早已与奴隶制划清了时间界限,但他后来不止一次在作品中提道自己从少年时代就拥有的一段清晰记忆,其实是其耄耋祖母在床前讲述少女时代的蓄奴经历:与两个从小一起长大的小女奴的亲密感情,寒冬时为她们编织羊毛袜并试图照料她们度过冲突导致的物资匮乏,以及内战结束被迫与她们分开的离别之苦。斯泰隆自言,正是祖母讲述时颤动又倔强的声音,让他与家族的过往有了血肉联系一般,奴隶制也成为他意识中永不消逝的一部分。

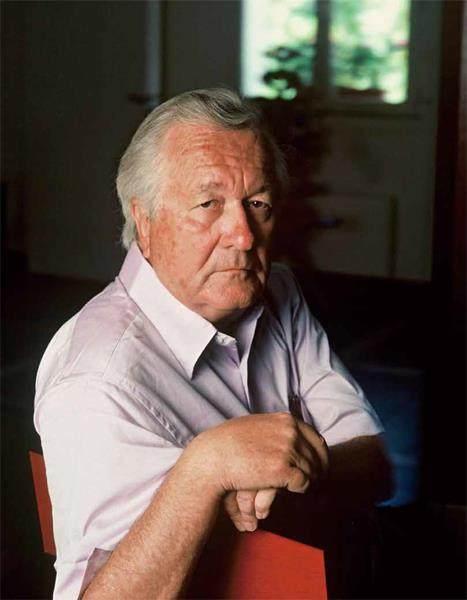

威廉·斯泰隆與妻子罗丝·伯甘德(Rose Burgunder)。

许多年后,当斯泰隆主动告别最初那段并不愉快的编辑生涯,决定投入写作,这一意识如潮水般流入笔端。1951年的首部长篇小说《在黑暗中躺下》(Lie Down in Darkness)通过一场葬礼回溯一个弗吉尼亚家庭的解体及其背后的宗教、种族冲突,写出了北方工业化对南方传统农业的吞噬,也为他赢得了如潮般的好评。小说人物取材于父亲家书中讲述的老家一位年轻女孩的自杀事件,创作的冲动来自罗伯特·佩恩·沃伦的小说《国王的人马》(开篇对沃伦的模仿便是明证),而真正开始写作后,福克纳便是他的灵感源泉。

不过,令斯泰隆真正爆得大名的还是他在上世纪六十七年代的两部代表作。1967年的《纳特·特纳的自白》以奴隶领袖纳特·特纳的狱中告白书为灵感,用第一人称视角创造了纳特·特纳的曲折人生,并在小说中提出了有关文学和历史真实性的复杂探讨。在斯泰隆自己看来,这部作品与其说是传统意义上的历史小说,不如说是在文学的想象中对历史的沉思,在他丰富的小说家的想象背后,充溢着历史与社会学层面的批判和良知。小说在出版次年斩获普利策奖,并赢得了以詹姆斯·鲍德温和拉尔夫·艾里森为首的重要黑人作家的激赏(前者甚至在创作阶段就对斯泰隆有过支持性的指导和建议,阅读过初稿),却依然无法避免在诸多黑人评论家中引发的巨大争议,他们认为斯泰隆对纳特·特纳的描绘是种族主义的刻板印象,但在我看来,斯泰隆的南方白人作家身份,恐怕也是“原罪”之一。

更大的成功与争议在斯泰隆的下一部小说《苏菲的选择》1979年出版时一并来到,该书一举斩获1980年美国国家图书奖并畅销全美,两年后改编的同名电影获得5项奥斯卡提名,饰演苏菲的梅丽尔·斯特里普则第二次喜获小金人。争议貌似来自小说露骨的描写与粗口,深层原因其实是斯泰隆塑造的苏菲这一二战浩劫中非犹太受害者的女性形象。小说围绕3个核心人物展开:苏菲(一名在奥斯威辛集中营幸存下来的波兰非犹太人)、内森(苏菲杰出的犹太情人,患有妄想性精神分裂症)和斯丁格(二战后移居布鲁克林并深爱苏菲的南方青年作家),后者身上有着深深的斯泰隆烙印,不论是成长经历还是创作历程,几乎是斯泰隆最初告别职场踏上写作生涯的实录。

此外,斯泰隆明写苏菲暗写奥斯维辛,在当时还有对主流观点认为的奥斯维辛后再无诗的回应,剥洋葱式的对苏菲的塑造恰是小说可读性之所在。苏菲生在二战前波兰的一个反犹家庭,其父构想的灭绝计划甚至比德国党卫军还早,但她早先并不为父亲感到愧疚,只为后来目睹父亲夙愿在集中营逐步实现而羞惭。最初看到犹太人的悲惨遭遇时她甚至以为这是对波兰人的庇护(觉得如果德国人竭力摧毁犹太人的话她们波兰人就会安全无虞),直到噩运终于降临自家。对苏菲而言,各种选择仿佛贯穿一生:从战前毅然拒绝救助犹太人,到战时在集中营被残酷二选一时留下儿子目送女儿进燃气炉(我一直笃信很多年后张翎写《余震》里的二选一也是受斯泰隆这段的影响)到最后诀别斯丁格与内森燃情赴死,但细想之下未必都是苏菲的选择。那场临死的疯狂与放荡的一夜狂欢前苏菲的反诘成了点睛之笔:如果当初选择女儿会有任何改变吗?不会,因为心早已受伤化成石头。

威廉·斯泰隆的著作《看得见的黑暗》《纳特·特纳的自白》《苏菲的选择》。

电影《苏菲的选择》剧照。梅丽尔·斯特里普在影片中饰演苏菲,获得1982年奥斯卡金像奖。

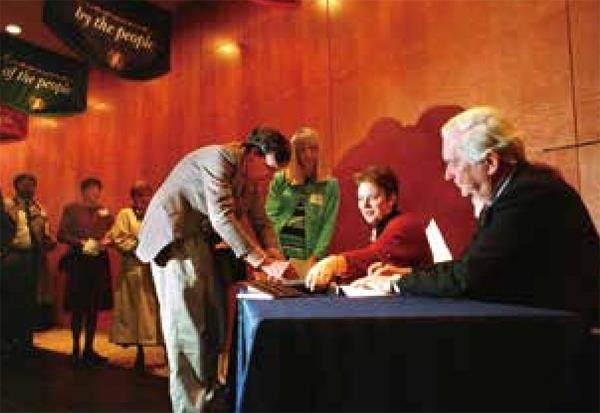

1977年,威廉·斯泰隆在弗吉尼亚图书馆的一次活动中为读者签名。

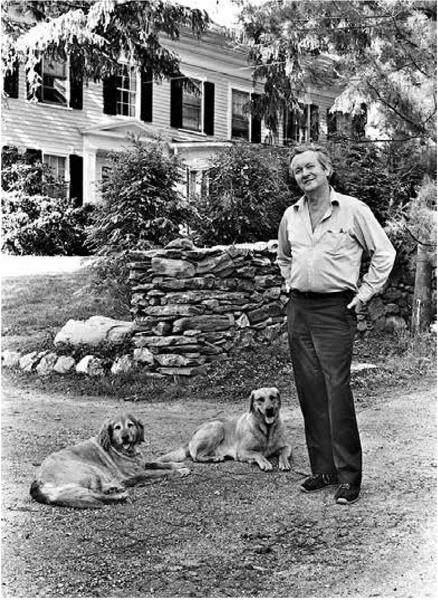

威廉·斯泰隆在康涅狄格州罗克斯伯里的家中。

后苏菲时代的斯泰隆在创作上沉寂了很长一段时间,直到1990年的回忆录《看得见的黑暗》出版。而这本薄薄的小册子之所以能成为他最后20年岁月中最为人称道的作品,完全在于作者对自己罹患抑郁症以来的时光的真切讲述。斯泰隆在经年的折磨、治疗和苦斗后对病痛的坦然直面,挑战了现代人对抑郁症的种种禁忌,也改变了当时社会舆论对抑郁症的污名与偏见。同时,斯泰隆一生的创作心路和文学师承在书中也有种种揭示,其中包括纳特·特纳与苏菲是如何被他塑造出来并被赋予了那样向死而生的命运走向,斯泰伦与加缪的灵魂传承,对普利莫·莱维自杀之事的感同身受,以及与罗曼·加里的生死之交等。在斯泰伦看来,抑郁症确实可怕,但它的唯一优点就是可以被战胜。正如但丁的诗句所写,或者梵高的画笔所绘:我们行至人生中途,步入幽暗森林,迷失了道路,但只要走出去,就会再次看见满天繁星。

故而斯泰隆的作品及晚年的人生底色无疑是黑暗的,但这黑暗却又是看得见的。就好像我们读他的书与人时,既能感到虚构的终结,也能发现纪实的开始。

(责编:常凯)