当星星宝贝遇见艺术

张洁

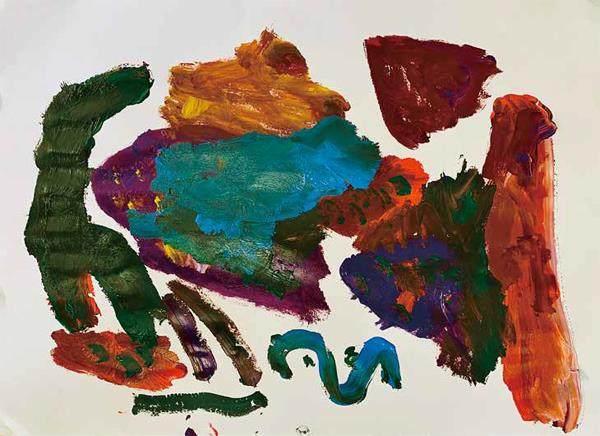

《探索》作者陈以彤(女)8岁。

当朋友邀请我为自闭症儿童开展艺术疗愈的课程,我根本不知道这会是个什么样的挑战。接下来我翻阅资料、看文献、与人沟通,尝试深入了解自闭症儿童的特性是什么样子的、每个孩子的“症状”都一样吗、他们会跟我互动吗……

记得我刚进入教室时,那里的空间非常小,只有十几个平方都不到,里面有8个孩子,每个都有妈妈陪伴。见到如此情景,我设计的课程自然无法完成。我请妈妈们在外边等待,教室里只留下一两个妈妈当助教。当妈妈们拒绝离场时,我也不知哪来的勇气说服了她们。

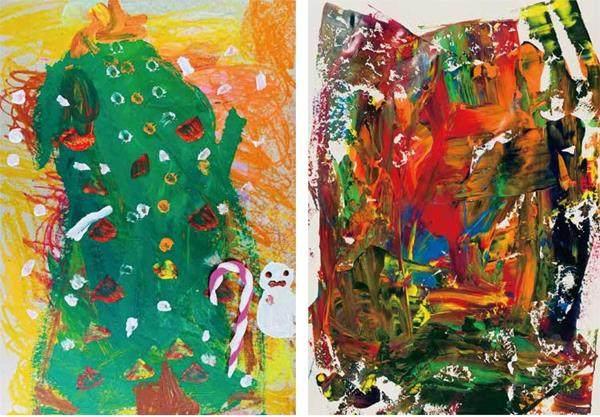

左图:《圣诞快乐》作者董骁(男)9岁。右图:《尝试》作者白家福(男)8岁。

起初我和孩子们打招呼,但是他们没人看着我,更没人回应,大多数都是沉默不语、旁若无人地演绎着自己惯常的表现。接下来,我给每个孩子发了一张画纸,可是他们有的在翻转、有的在敲打、有的在撕扯,有的干脆把紙扔在一边,连看都不看。之后我放了一首轻音乐,又给孩子们发画笔,让每个人选择色彩,但是他们好像对此没有任何感觉,只是随手拿一只。当我试图引导他们用画笔在白纸上随意涂抹,放任他们用自己的方式去行动,可他们却不知道画笔与画纸的关系。这一刻,我才明白了为什么他们被称作“来自星星的孩子”,每个孩子的闪光点就像天上的星星,感觉离我们很近但又离我们很远。他们目光明亮,却对人视而不见;听觉灵敏,却对我的呼唤充耳不闻;发声正常,却不与他人交流。对自闭症儿童而言,涂鸦并不是一件容易的事。他们如何与世界连接的问题,瞬间变成了我该如何与孩子们连接的问题。

唤起对绘画的感知

自闭症儿童似乎只接收世界的声音,沉默多于反馈。当他们身处一个陌生的环境中,有恐慌、有不安、有焦虑也有喜悦,他们的情感极其丰富细腻,但缺少的是可被常人理解的表达方式。我看得到他们的“喜怒哀乐”,但难以对其进行准确定义。他们的沉默寡言是什么意思?代表着他们在想什么东西?或者只是放空自己?没有人能知道,也没人能进入他们的内心。这时候,颜料也许就是一个很好的媒介,他们可以与色彩交流,可以用颜色来描绘自己的心情。这时我的任务只有一个:如何让他们把一张4开的画纸铺满色彩。

初次见到绘画颜料的他们有的激动,有的排斥,有的则是充满好奇,甚至想尝一下味道……在一小时的随意涂鸦中,有个小女孩引起了我的注意,她就静静地坐在那看着纸,面对色彩斑斓的颜料不为所动。我做了示范让她随意在纸上涂抹,她也一动不动。最后是孩子妈妈画了一只小熊,她才跟着模仿起来,妈妈停下来,她就也停下来。这样的举动引起了我的好奇,通过进一步的观察和了解,我才知道平时都是妈妈说了算,孩子是在听完指令之后,才发出动作反馈。

于是我跟孩子妈妈商量,以后不要干预太多,让她自己画,“放手让她自己走”是一个必经环节。哪怕她一节课不画,就看着一张白纸也没关系。妈妈带着怀疑态度接受了。

接下来一小时的课程中,没有妈妈在身边干预,她将近半小时都坐在角落里,没有动笔。很久之后,她才主动去找一个小伙伴,说要跟他画画。她就坐在另外一个孩子旁边,人家画一笔,她画一笔。她似乎突破了原来的自己,学会观察周围的环境能否带来新的帮助。之后这样反复多次,她开始不再去模仿周围,而是自己把不同颜色的颜料组合在一起,虽然她只涂了画面的正中间,但已开始摆脱指令,迈出了“独立尝试”的第一步。从艺术的角度看,这样和谐的色彩搭配和画面布局,每个色块都像是有秩序的排列,可以算是抽象画中非常不错的表达。一位美国的艺术治疗师曾经说过:无论年龄几许还是能力如何,艺术永远不会说谎,它也许只反映了一个侧面、某个时刻或某个方面,但这个被反映出来的方面却总是真实的。

《绽放》作者林志跃(男)9岁。

《陪伴》董骁(男)9岁。

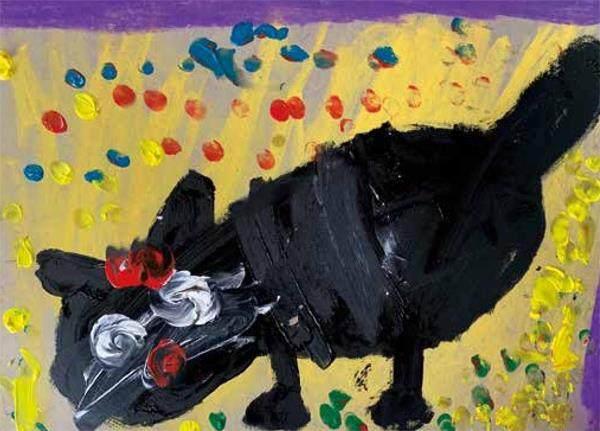

《猫》作者林宇涵(男)10岁。

《我的爸爸》作者黄晟翔(男)9岁 。

通过绘画感受色彩、抒发情绪

自闭症孩子的创作更多是一种本能的激活,是无意识的呈现,或者说是自然流露,而不是传统意义上的程式化创作。艺术作为一种不被人们惯用的沟通方式,能够允许无意识得以展现。如果没有引导与干预,自闭症儿童的绘画过程更多是机械地重复,但是加以引导,总能在杂乱无章的笔墨中呈现花草树木、星星太阳,还有各种可爱的小动物。

此外,某些自闭症小朋友还有独特的“偏好”,有个9岁男孩每次创作都要画阿童木,有个8岁男孩特别喜欢紫色,钟情于听着重金属电子音乐画画。有趣的是,他们这些“偏好”往往被误解为是天才。

一旦这些孩子拿起笔,把整张画纸全部画满,也就意味着他们的生命从此便打开了全新的大门——绘画世界。任何表达性治疗或唤起治疗的重要材料都可以通过艺术得以重现。这时候就可以逐步注入新能量,剪贴、黏土、泥塑、色粉、油画棒等等。带他们认识形状、色彩、线条等绘画形式和语言,不用为无法表达而焦虑,沉浸在用色彩表达、舞动画笔来发泄的世界中,让他们无法言表的心理世界可被“看见”。为此,我们架起与他们沟通的桥梁。

通过绘画感知自我、表达世界

在每堂课开始时,每个孩子都要离开自己的座位,很有仪式感地介绍自己,我发现在这个过程中,只要给他们耐心和关注,他们都很乐意表达自己,心情好的时候还愿意唱首歌给你听。当开始互动交流时,有的孩子还能表达自己喜欢的形状、颜色和食物等。

如何感知和表达自我对世界的认知呢?儿童绘本是再好不过的媒介。大多数绘本的内容来源于生活,不仅能让自闭症儿童提升认知力,绘本的色彩感也很鲜艳,能够给孩子们直观的视觉冲击,帮他们把形象的事物和抽象的语言连接起来。虽然他们还不能连续且有效地互动,但是在分享绘本的时候,孩子们都非常安静,像是进入到了绘本世界。这一刻我相信,“与绘本共在”就是润物细无声的潜移默化过程。如今一到绘本分享结束,孩子们便迫不及待地想要画纸,似乎在绘本的世界里感受到了欢快喜悦,吸收到了生命能量。

通过绘画连接日常生活场景

和普通孩子相比,自闭症儿童接收和理解信息的能力极为欠缺,同时表达诉求和分享想法也异常艰难。日常生活的习惯、情绪与场景带入绘画之中,是个高阶的艰难任务。一堂绘画课是孩子、父母、老师的互动过程,也是引导孩子们手到、眼到、心到的全方位协调过程,最终呈现出的画作是否符合艺术已不再重要,“看不见的那部分”才是关键。作品形式丰富,只是展现了自闭症儿童在康复路上进步和成长的多姿多彩。我们看到的精美画作背后,孩子们付出了数倍的努力,其中也蕴含了家长和老师的汗水。

《音符》作者张翰翔(男)8岁。

《一家人》作者林宇涵(男)10岁。

《最爱阿童木》作者林嘉暘(男)10岁。

左图:《天天开心》作者董驍(男)9岁。右图:《父亲节》作者林宇涵(男)10岁。

通过近一年与孩子的相处,现在他们看到我来上课,有的会主动帮我拿画材,有的见我就问我要画纸画画,有的还会主动找到自己的位置等待着。可见,自闭症孩子有他们的语言系统,有他们的相处方式,只要我们给足空间和时间,他们就能建立信任感和安全感。虽然绘画只是康复训练中的辅助手段,以此连接日常生活场景中的喜怒哀乐绪。有的孩子对自己的要求也越来越高,有时对色彩或细节不满意,也会着急。有的孩子看似沉默寡言,但能从眼神中看出他沉浸其中的幸福和快乐。所以才会有人说:艺术疗愈的魅力在于,它有能力打破人们在生活中长期积累下的言语防御。虽然孩子之间难以用语言交流,但在绘画中却是无缝对接的。在这近一年的相处中,我开始明白,采用绘画艺术治疗方案,除了要有耐心之外,还要讲究方法和技巧。

首先是唤起表现阶段。绘画艺术治疗初期,通过创设情境、进行语言鼓励和视觉刺激,让自闭症儿童开展“涂鸦绘画”,以唤起他们对绘画艺术的感知,让他们的身体有节奏移动,在空中“绘画”,在达到一定自由度和强度后,让他们闭上眼“涂鸦”,任意与自由地表达情感和心境。此外还要让他们观察自己的作品,并尝试发现作品中的某种形象,进而不断细化,直至完成任务。

其次是过程干预阶段。这一阶段的重点是通过绘画艺术的虚拟场景,让自闭症儿童的行为逐步规范化,并纠正不良和过激行为。这除了要促进他们表达内心情感,还要帮其认识自身的实际需要,以“我喜欢什么”“我有什么”“我该做什么”为题,引导他们画出自己想要成为的动物,创作“自画像”。

其三是建立连接阶段。这一阶段的重点是建立起自闭症儿童内心世界与外在世界的关系。通过创设集体绘画课堂情境,既有合作学习的氛围,又有亲子教育的氛围,不仅能加强非语言表达训练,还能加强他们的交往能力和语言表达能力。

最后是突破情感交流的瓶颈。自闭症儿童在情感交流上有问题,教学过程中应该有一种包容和理解的态度。爱心是孕育共情感,建立亲近感和信任感的前提。通过科学、持久地干预让他们沉淀出较为稳定的心灵秩序,使他们将来在能力范围之内更好地融入社会,有尊严地生活。

(责编:常凯)