耕作方式对灌区春小麦田土壤呼吸的影响

马忠明,陈 娟

(1.甘肃省农业科学院,甘肃兰州 730070; 2.甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所,甘肃兰州 730070)

耕作方式在降低大气CO2浓度和减缓温室效应方面具有很大潜力,在全球变暖的背景下研究不同耕作方式下土壤呼吸的时空变异特征意义非凡,不仅可为碳平衡计算提供理论数据,且能为减缓农业土壤碳排放提供一定实践指导[1]。耕作方式是影响土壤质量演化与农业可持续发展的重要因素,合理的耕作方式不仅能改善土壤理化性质与水分利用效率,保墒增产[2],同时能改变土壤呼吸速率,影响碳排放[3]。研究表明,整个冬小麦生育期间农田CO2平均排放速率表现为翻耕>旋耕>免耕[8];农田土壤呼吸量有明显的季节变化规律,其变化趋势与当地温度变化趋势一致,免耕土壤的呼吸量小于翻耕[4]。

保护性耕作是通过少、免耕及地表微地形改造技术,减少机械对土壤的扰动次数,将作物秸秆、残茬地表覆盖,避免地表裸露的一种耕作技术[5]。保护性耕作能改善土壤理化性质,降低地表径流,提高天然降雨入渗率,减少土壤水分蒸发,有较好的保墒、抑制土壤温度激变、缓解沙尘危害、增加土壤养分和微生物数量及提高土壤酶活性的作用[6-7]。垄作固定道耕作(permanent raised bed,PRB)是将固定道体系和保护性耕作有机结合的一项技术,其基本特点是机具在固定的车道上行驶,车道不种植作物,作物生长带不被车轮压实,永久地保护了垄床,在下茬作物播种前,只对垄床进行少量的修整。PRB有改善土壤结构、提高土壤质量、节约农田用水和机械投入及增加作物产量等优点[8-9]。近年来关于耕作方式对农田土壤理化性质的研究众多,且主要集中于免耕、旋耕及秸秆覆盖,有关PRB的研究主要集中于对农田培肥等方面,未见针对PRB对土壤呼吸影响的有关报道。

本研究在垄作和平作两种固定道耕作(PRB与ZT)及传统耕作方式(CT)下,以河西灌区麦田土壤理化性状及土壤呼吸强度、春小麦产量为研究对象,探讨耕作方式对土壤温度、土壤水分、土壤呼吸和春小麦产量的影响,以期为该地区耕作制度科学管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验自2005年在农业部张掖绿洲灌区农业生态环境野外科学观测试验站(38°85′N,100°81′E)进行。该地区属温带干旱气候,海拔 1 200~1 700 m,年均气温7.38 ℃,年平均降雨量为110 mm,年平均蒸发量为1 667 mm,干旱指数>20;日照时数2 932~3 085 h,≥10 ℃的积温为1 837~ 2 870 ℃,热量丰富,昼夜温差大。农业特点是不灌不植,普遍采用大水漫灌。土壤质地为沙壤土(砂粒49%,粉砂 34%,黏粒17%),0~20 cm耕作层土壤容重为1.38 g·cm-3,有机质含量为12.49 g·kg-1,全N含量为0.78 g·kg-1,速效P含量为13.72 mg·kg-1,速效K含量为223.7 mg·kg-1,pH为8.58。

1.2 试验设计

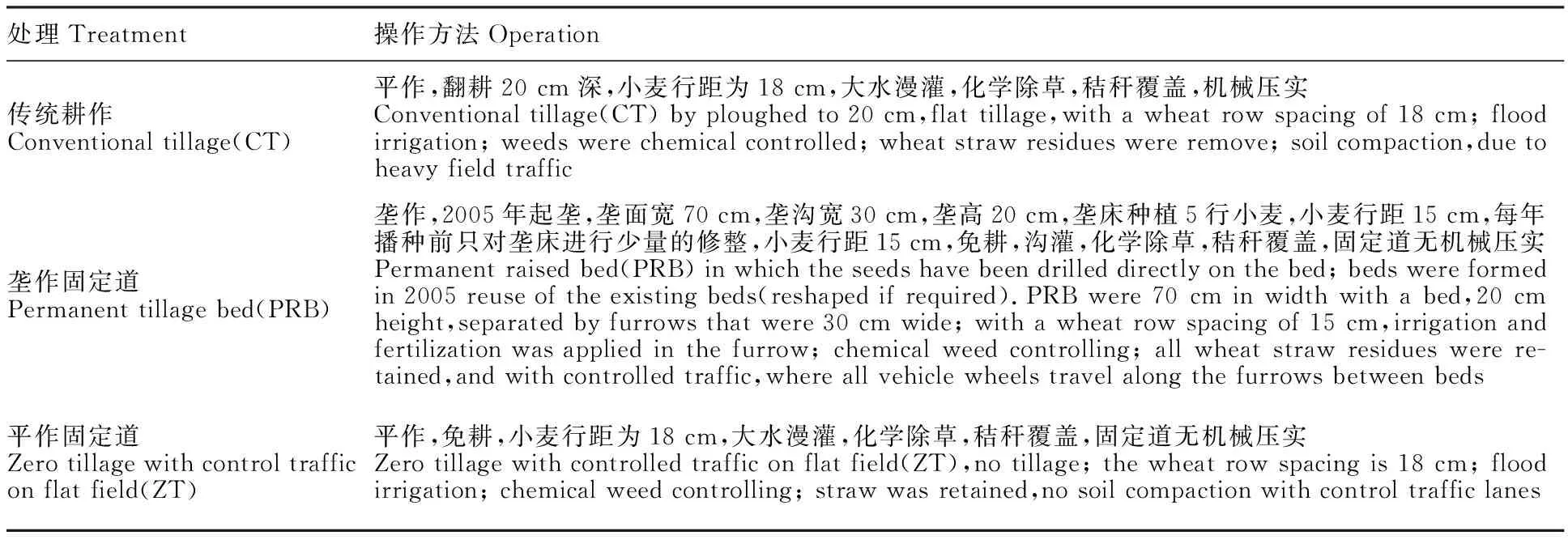

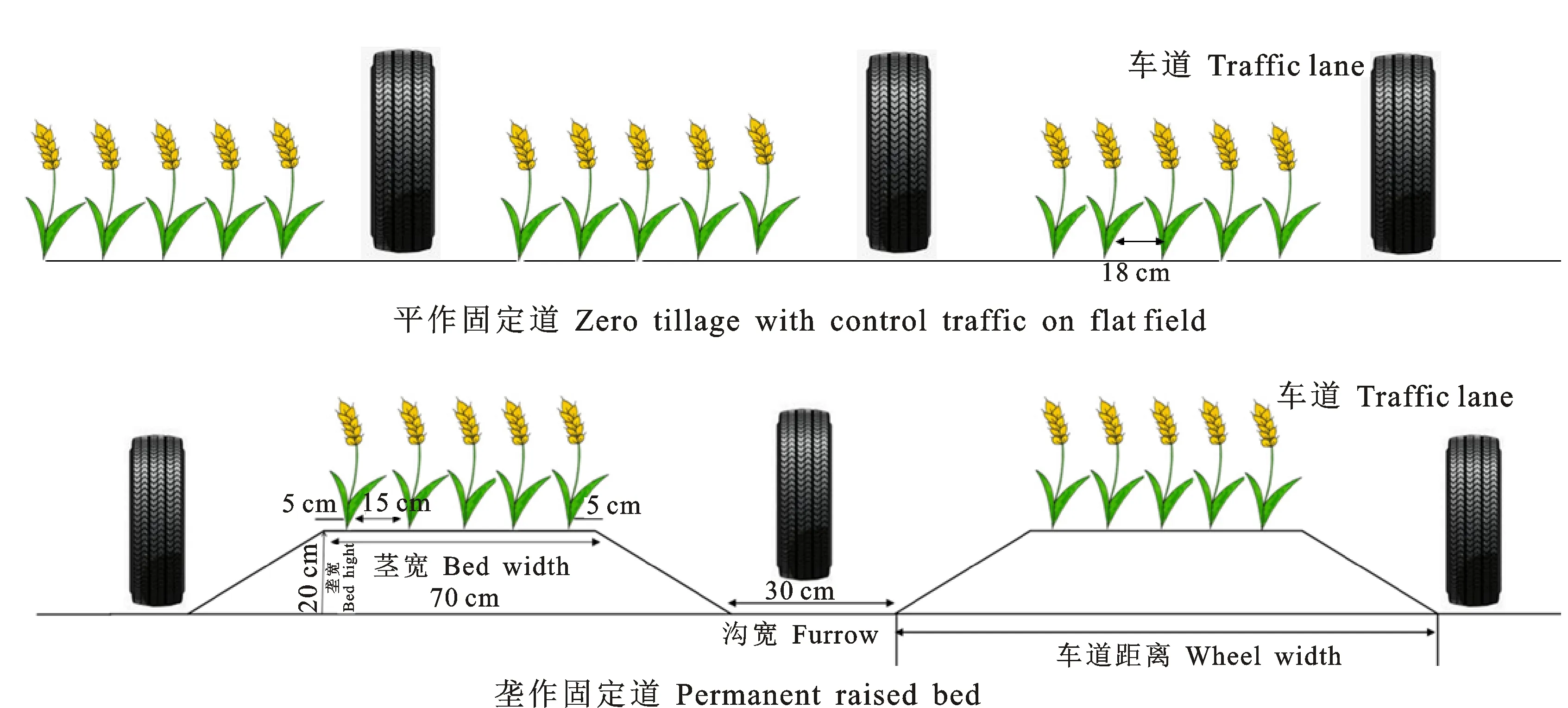

本试验设传统耕作(CT)、垄作固定道(PRB)、平作固定道(ZT) 3个耕作处理,采用随机区组排列,4次重复,小区面积216 m2(18 m×12 m),具体操作方法与见表1和图1。其中,灌水量根据灌水定额计算公式确定。灌溉量计算公式:V=10×m×h×(WL-Wh)。其中,V为灌水量(mm),h为该时段土壤计划湿润层深度(出苗期至拔节期为0~40 cm,拔节期至抽穗期为0~60 cm,抽穗期至灌浆成熟期为0~100 cm),m为计划湿润层内土壤体积质量(g·cm-3),WL为目标含水量(田间持水量乘以目标相对含水量),Wh为灌溉前土壤含水量。灌溉量由Oddysee量水槽量水控制。Oddysee量水槽呈“V”字型,有水位自动记录仪。Oddysee记录水位高度,根据“V”字口的大小,可以计算出水流的速度和水量,于小麦三叶期、抽穗期及灌浆期进行灌水。2016年,CT、ZT与PRB处理灌溉量分别为576.20、446.46、376.63 mm,小麦生育期降水为65.4 mm。小麦品种为陇辐2号,2016年3月27日播种,7月23日成熟收获。PRB与ZT处理播种量均为375 kg·hm-2,CT处理播种量为450 kg·hm-2。各处理均施纯N 225 kg·hm-2和P2O5180 kg·hm-2,其中40%氮肥和磷肥全部做基肥,60%氮肥做追肥,PRB底肥施于垄面,追肥随灌水施于垄沟。

表1 试验处理描述Table 1 Description of the experiment

图1 垄作固定道与平作固定道示意图Fig.1 Diagram of the permanent tillage bed and zero tillage with control traffic on flat field

1.3 土样采集

从小麦播种后4月26日至收获前7月19日,每隔1周采样1次,各小区随机确定6个采样点,采集小麦种植带0~5、5~10及10~30 cm的土样,同一小区同一深度的土样在剔除石砾、植物残茬等杂物后混合均匀,装入自封袋,带入实验室测定土壤呼吸。

1.4 测定项目与方法

土壤呼吸测定:称取相当于50 g干土的新鲜土样均匀地平铺于500 mL培养瓶底部,调节土壤含水量约为田间持水量的50%,吸取 2 mol·L-1的NaOH溶液10 mL滴入25 mL小烧瓶中,将小烧瓶置于培养瓶内,迅速将培养瓶加盖密封,于28 ℃恒温培养24 h,测定CO2释放量,同时设空白对照处理,以酚酞为指示剂,用0.25 mol·L-1的盐酸滴定至无色[4]。

土壤温度测定:用曲管土壤温度计人工测定土壤温度。将曲管土壤温度计埋在各处理0~5、5~10及10~30 cm土层处测定日平均土壤温度,采用Q10=e10T公式[10]计算温度敏感性系数Q10,T为日平均土壤温度。

生物产量、籽粒产量及其构成的测定:灌浆期定点调查各小区单位面积穗数;小麦成熟时每小区取20株,统计穗粒数;每个小区随机取3个1 m2测定区域(非边行小区且离小区边0.5 m以上),收获小麦,测定生物产量,籽粒晾晒至含水量为13%时测定籽粒产量及千粒重。

1.5 数据处理

试验数据采用SPSS 21.0进行方差和相关分析,用Excel 2007软件作图。

2 结果与分析

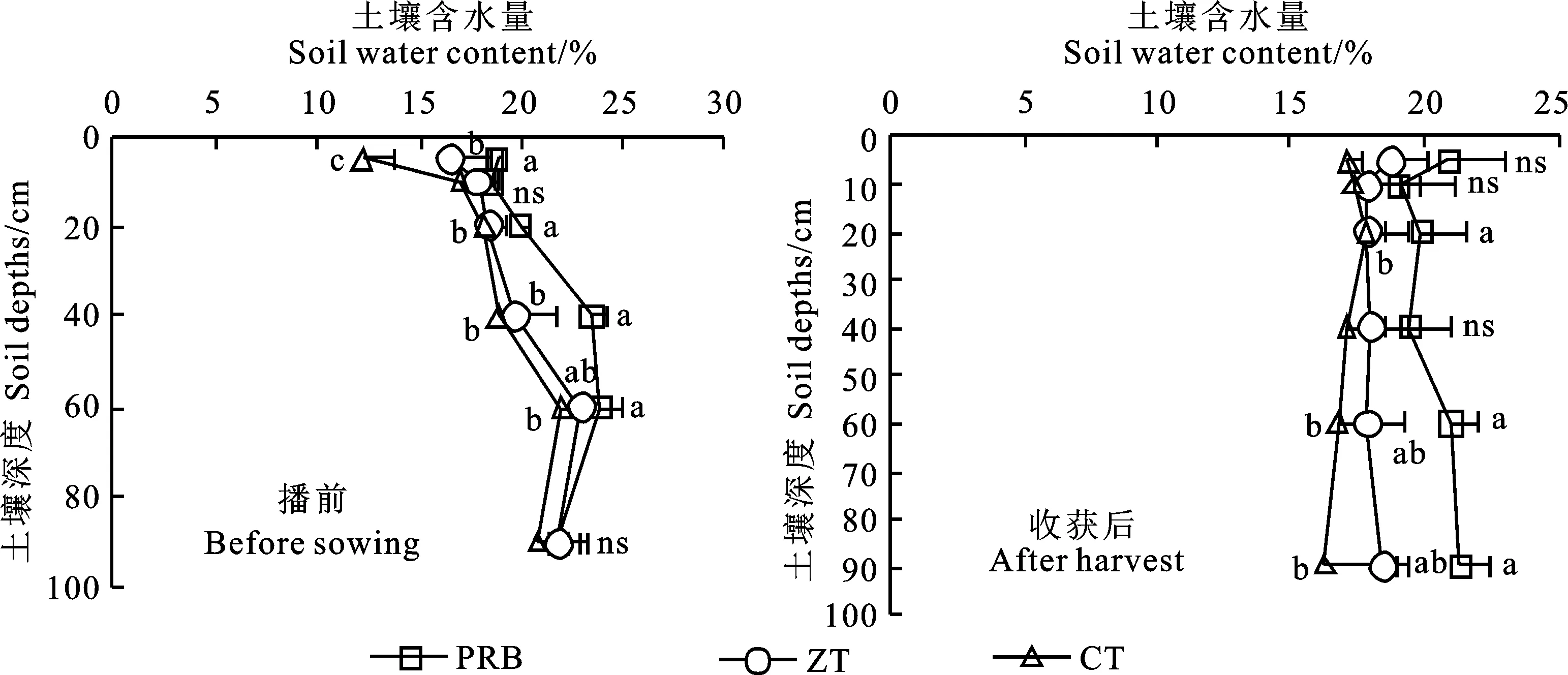

2.1 耕作方式对不同深度土壤含水量的影响

耕作方式能影响土壤含水量(图2)。在0~90 cm土层,播前和收获后土壤含水量总体均表现为PRB>ZT>CT。在播前,与CT处理相比, PRB处理的土壤含水量提高0.48%~55.35%,平均增幅15.06%;ZT处理的土壤含水量提高 0.33%~35.03%,平均增幅7.26%。收获后,与CT处理相比, PRB处理的土壤含水量提高 9.80%~30.96%,平均增幅18.75%;ZT处理的土壤含水量提高0.17~13.12%,平均增幅 5.97%。这说明固定道耕作方式(PRB与ZT)具有明显的蓄水保墒作用。

连线上ns.表示不同处理间差异不显著,相同深度连线上不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。ns beside the lines means no significant difference among the treatments at 0.05 level.Different letters at same depths beside the lines indicate significant difference among the treatmetns at 0.05 level.图2 不同耕作方式下小麦播种前及收获后土壤含水量Fig.2 Difference of soil water content before wheat sowing and after harvest under different tillage modes(2016)

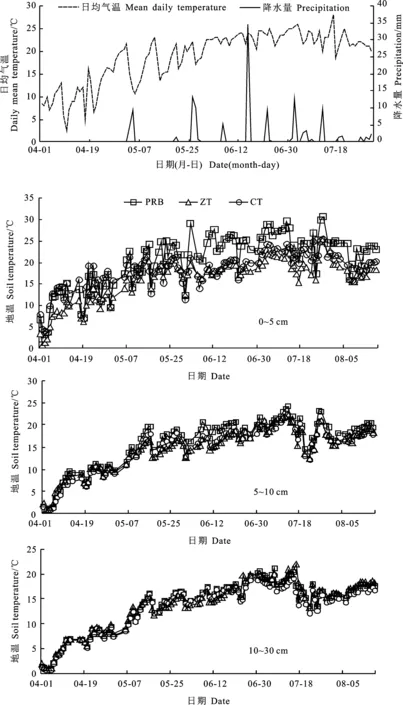

2.2 耕作方式对土壤温度的影响

0~5、5~10和10~30 cm土层土壤温度均随着气温的变化而变化,从4-8月份先逐渐升高后下降(图 3),且随土层深度的增加而逐渐减小。在4月份,0~5 cm土层土壤温度表现为CT>PRB>ZT,CT处理较ZT和PRB处理分别高43.56%和 6.60%;5~10、10~30 cm土层土壤温度表现为PRB>CT>ZT,PRB处理分别较CT和ZT处理高1.47%、11.95%和3.48%、 7.03%。在5-6月份,0~5 cm土层土壤温度总体变现为PRB>CT>ZT,PRB处理较CT和ZT处理分别高 18.17%和25.97%;5~10和10~30 cm土层土壤温度表现为PRB>ZT>CT,PRB处理较CT处理分别高13.20%和3.11%,ZT处理较CT处理分别高3.42%和0.93%。在7-8月份,0~5、5~10及10~30 cm土层平均土壤温度均表现为PRB>CT>ZT,PRB处理较CT处理分别高 15.53%、7.35%和4.40%,CT处理较ZT处理分别高9.28%、0.86%和1.91%。在小麦整个生育期, 0~5、5~10和10~30 cm土层平均土壤温度表现为PRB>CT>ZT,PRB处理平均值较CT处理分别高14.44%、9.26%和 0.33%,CT处理平均值较ZT处理分别高 10.95%、0.07%和3.82%。

图3 不同耕作方式下0~30 cm日平均土壤地温与日平均降雨量(2016)Fig.3 Mean daily precipitation and soil temperature(0-30 cm) under different tillage modes(2016)

2.3 耕作方式对土壤呼吸强度的影响

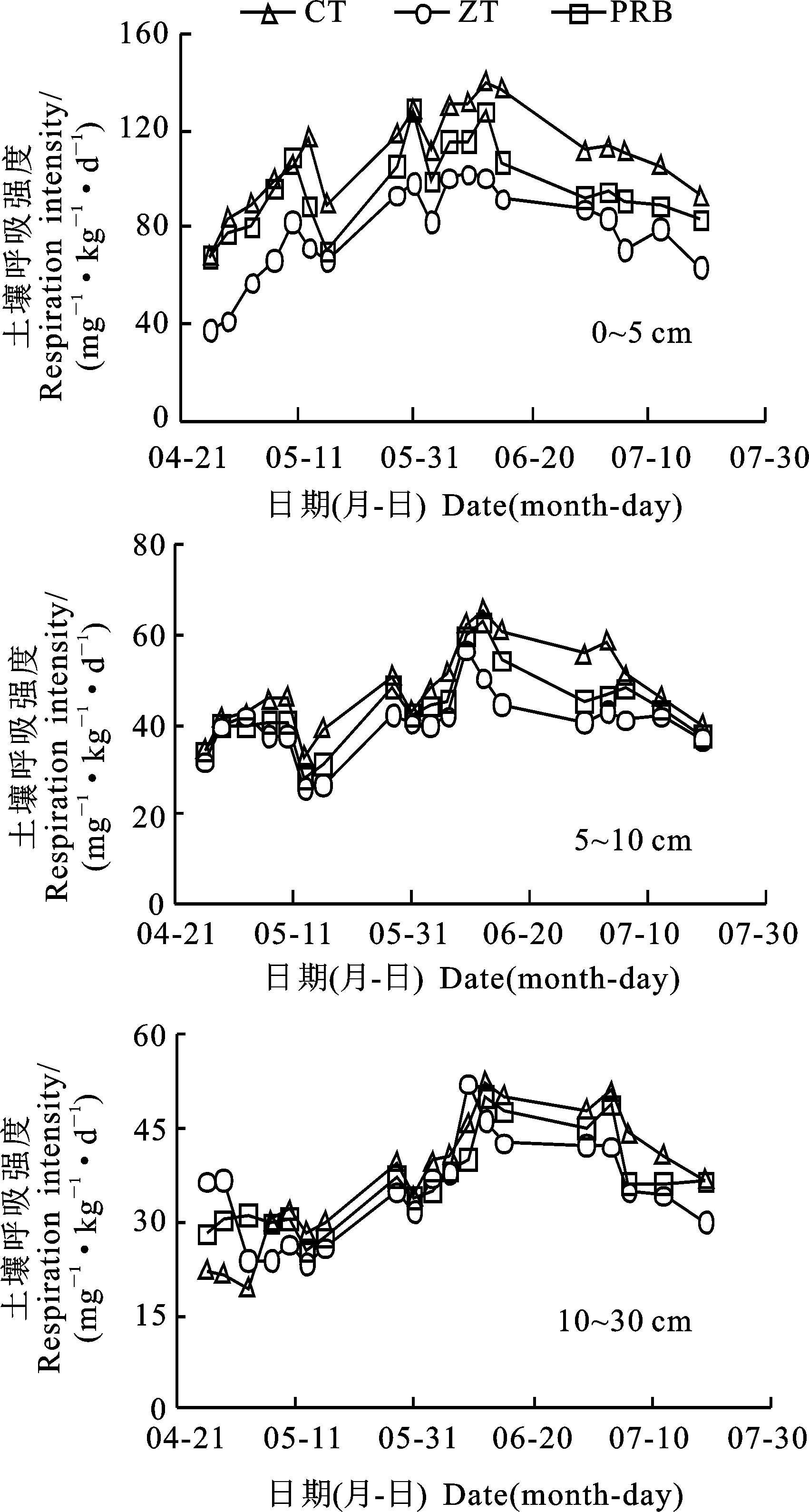

3种耕作方式下,0~5 cm土层土壤呼吸强度的变化规律基本一致,均随春小麦的生长发育进程呈先增后降趋势(图4)。播种后30 d受土壤温度回升和灌水的影响,土壤微生物活性增加,土壤呼吸强度逐渐增强。播种后50 d,由于持续干旱(降雨量少、灌水推迟),土壤水分缺失,土壤呼吸强度减弱。播种后50~80 d,土壤呼吸强度持续增至峰值(6月份),之后土壤呼吸强度缓慢下降。适宜的水温条件,土壤呼吸强度有明显上升。不同耕作方式下土壤呼吸速率峰值出现时间各异,CT、PRB处理在春小麦抽穗期(6月17日)出现峰值,而ZT处理在开花期(6月26日左右)出现峰值。不同耕作方式下,5~10、10~30 cm土层的土壤呼吸强度在不同时间的动态变化趋势与0~5 cm土层相似。

图4 不同耕作方式下土壤呼吸强度随小麦生长发育的变化Fig.4 Change of soil respiration with wheat growth under different tillage modes

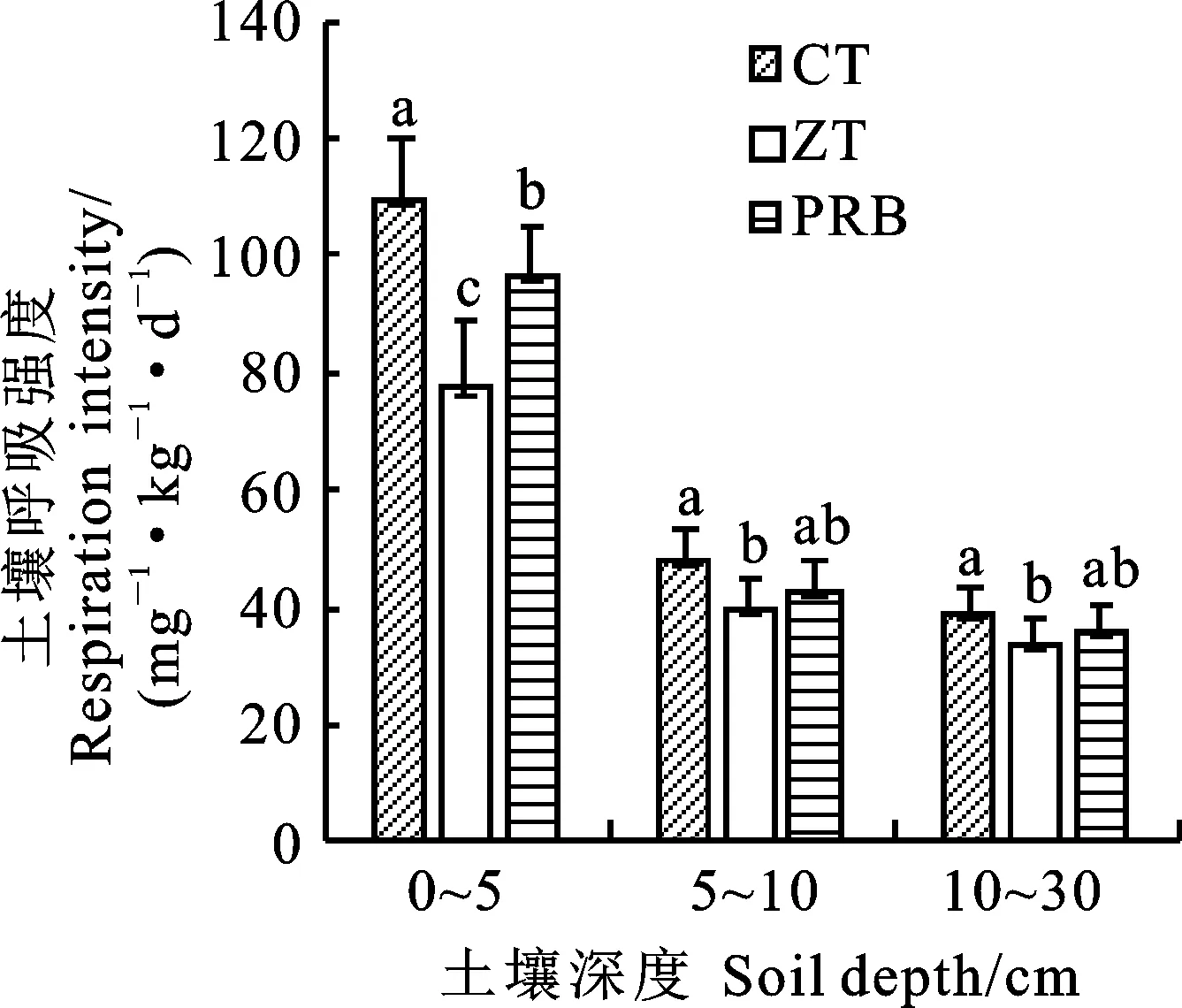

在春小麦整个生育期,0~30 cm土层的平均土壤呼吸强度均表现为CT>PRB>ZT(图5),CT、ZT和PRB处理的土壤呼吸强度变化范围分别为132.28~217.15、89.22~199.46和 104.66~206.83 mg CO2·kg-1·g-1。其中,在 0~5 cm土层,CT处理的平均土壤呼吸强度较PRB、ZT处理分别高13.53%、41.68%,PRB处理较ZT处理高24.78%。CT处理下麦田CO2排放明显较高,但高留茬固定道免耕条件(PRB与ZT处理)下 CO2排放较为稳定。

图柱上字母不同表示在同一土层不同处理间差异显著(P<0.05)。Different letters above the columns indicate significant differences among treatments in the same soil layers(P<0.05).图5 不同耕作方式下土壤呼吸强度均值的差异Fig.5 Difference of average soil respiration under different tillage modes

2.4 不同耕作方式下土壤呼吸与土壤地温间关系

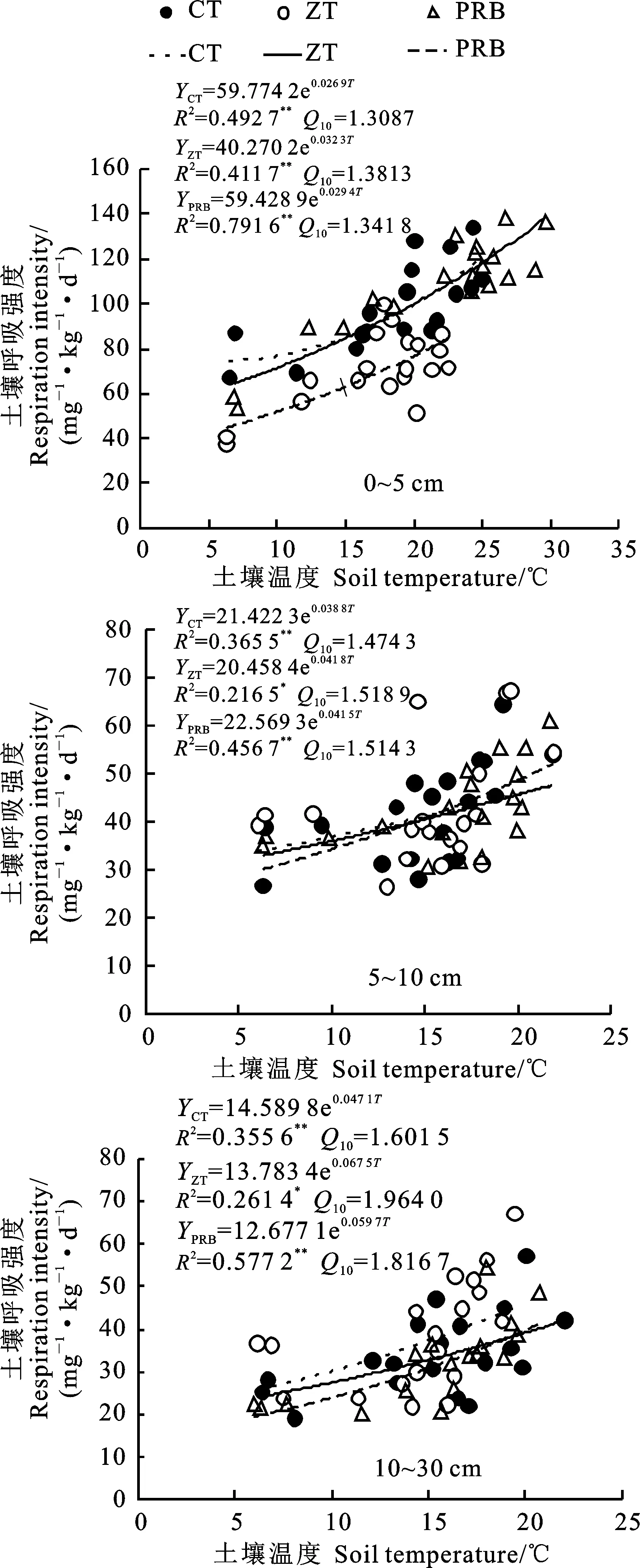

土壤呼吸强度与土壤地温关系密切。通过拟合方程可以看出,0~30 cm土层土壤呼吸强度与土壤温度的关系符合指数模型,彼此存在显著的指数相关(图6)。通过计算得出,0~5 cm 土层CT、ZT和PRB处理的温度敏感性系数(Q10)分别为1.31、1.4和1.34,5~10 cm土层分别为 1.47、1.52和1.51,10~30 cm土层分别为1.60、 1.96和1.82。这说明在0~5 cm土壤呼吸受土壤温度影响大。随着土壤深度的增加,土壤呼吸逐渐减弱,Q10逐渐增大,对温度的敏感性增强。在0~5、5~10及10~30 cm土层保护性耕作的Q10大于传统耕作,表现为ZT>PRB>CT。

图6 不同耕作方式下土壤呼吸强度与 5 cm、10 cm及30 cm地温关系的模拟Fig.6 Simulation of relationship between soil respiration and soil temperature at 5 cm,10 cm,and 30 cm in depth under different tillage modes

2.5 不同耕作方式对春小麦产量的影响

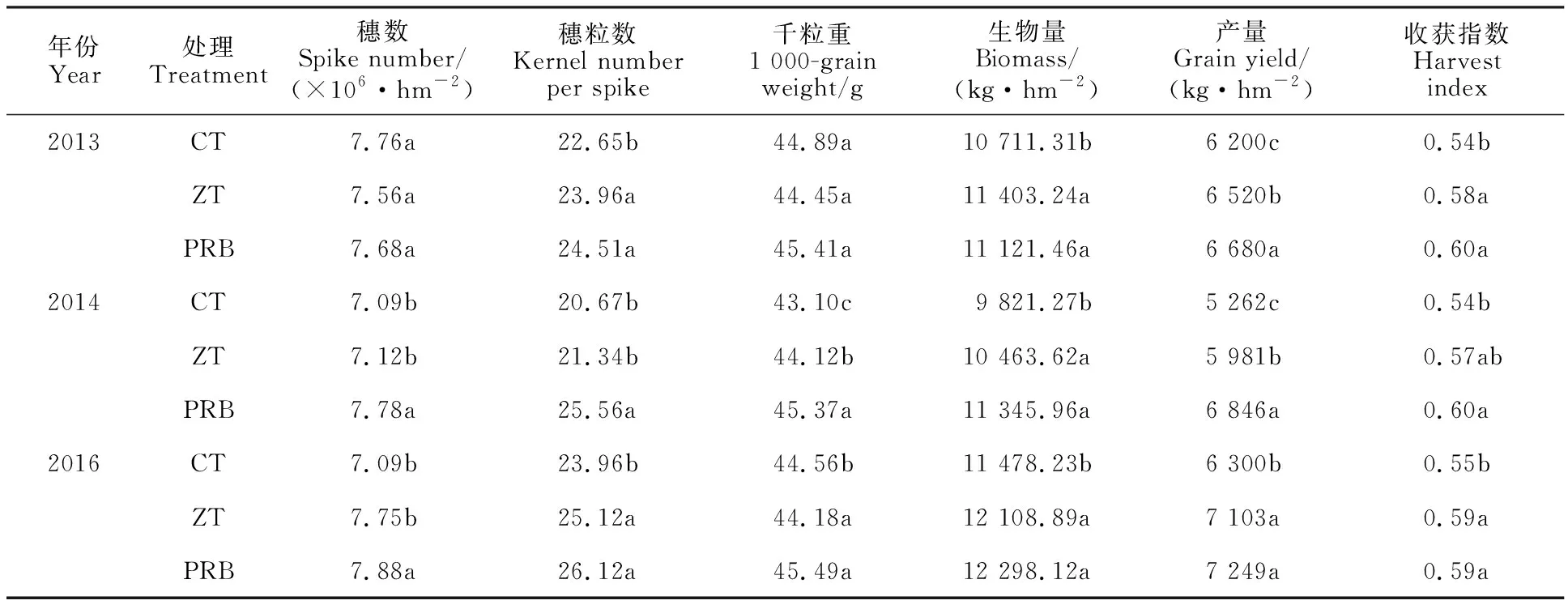

春小麦穗数2013年在不同耕作方式间差异不显著, 在2014和2016年PRB处理均显著高于ZT和CT处理;在2013、2014和2016年,穗粒数、千粒重以及生物产量均以PRB处理最高,其次为ZT处理;PRB与ZT处理的春小麦产量和收获指数三年均高于CT处理,PRB处理的年平均产量较ZT、CT处理分别提高了7.30%和 14.89%(表2)。这说明固定道耕作能够促进春小麦产量形成,进而获得高产。

表2 2013、2014和2016年不同耕作方式下小麦产量及其构成Table 2 Grain yield and its components of spring wheat under different tillage modes in 2013,2014,and 2016

3 讨 论

3.1 不同耕作方式对土壤水热特性的影响

土壤温度受季节变化、土壤类型、耕作与种植方式、施肥与灌水方式、海拔和纬度等因素影响[11-13]。PRB和ZT处理通过高留茬免耕技术改变地表状态,进而影响土壤温度。垄作相比平作除能调节热容量、导热率等外,通过调节接受太阳辐射能的面积、角度与方位达到充分接受并合理分配使用太阳能,实现增温效果[14,15]。地表是土壤与大气热量交换的界面,其温度受气温的直接影响。与传统耕作相比,留茬覆盖下土壤温度明显表现为气温高时并不高、气温低时并不低的特点[16]。因为秸秆覆盖阻隔了太阳和土壤表面的热传导,所以太阳辐射到地表的热量减少,同时土壤的热量不易散失,降低了土壤温度对气温的敏感性。本研究中,气温升高后,PRB处理的土壤温度上升较CT处理快,ZT处理最慢。在整个小麦生育期,ZT处理的土壤温度均低于气温 2.5 ℃,CT处理的土壤温度在4-5月份高于气温,而PRB的土壤温度在4月低于气温,之后其平均土壤温度一直高于平均气温,这与陈继康[11]的研究得出免耕在气温降低阶段表现“增温效应”、在升温阶段表现“降温效应”的结论并不一致,与孙建[17]结论相似。这主要是由地理环境引起的,张掖温差大, PRB处理下土壤接触空气的表面积大,通气性好,表层土壤温度变化幅度较CT与ZT处理都大。本试验中,5~30 cm土层PRB处理在气温降低阶段表现“增温效应”。ZT处理因秸秆覆盖能显著降低土壤温度的变幅,土壤的升温和降温速率也显著低于无覆盖土壤[17-18]。

土壤中水热运动是相互影响的,土壤水分影响土壤热容量及导热率,从而影响土壤温度,同时土壤温度的变化也会影响土壤水分运动[19]。受土壤温度的影响,不同耕作方式下土壤水的理化性质如粘滞性、密度、表面张力等会发生变化,土壤水势、含水量与土壤的通透性[17]也随之变化。温度影响土壤水吸力,即使土壤内部含水量一定,当存在温度梯度时,土壤吸力随之变化,必然导致土壤内部形成能量梯度,驱动水的运动。同时,土壤水的变化还与土壤孔隙度有密切的关系,土壤孔隙度增加,其饱和导水率增大导致稳定入渗率与累积入渗量增大[18],更有利于水分的移动。因此,不同土层的土壤含水量因温度与孔隙度的影响而处于不断的变化中。固定道保护性耕作系统(PRB与ZT)由于覆盖层的存在,既减少太阳辐射的反射率,又阻止水分的蒸发,改变了田间蓄水形式。研究发现,固定道土壤含水量和土壤紧实度之间存在显著的负相关,压实减小了土壤孔隙度,并减少了固定道内土壤水分的蒸发,固定道耕作技术具有减少作物生长区机械和灌溉干扰的作用,而且机械行走区所形成的土壤隔水层能起到减缓裸露地土壤水分蒸散发的作用,提高了田间储水量与水分利用效率[19-20]。常规耕作下大水漫灌时,供水强度大,土壤水分蒸发量和下渗损耗增大,降低了灌溉水的有效利用。本研究中,固定道保护性耕作系统(PRB与ZT)具有节水保水作用,改善了土壤保墒能力。随气温的升高,PRB处理土壤温度的增加速率比CT与ZT处理均高。

3.2 不同耕作方式下的土壤呼吸的影响

土壤呼吸包括根呼吸和土壤微生物呼吸,是陆地生态系统碳循环的一个重要组成部分,占每年大气中CO2输入的10%,农田土壤呼吸的CO2排放量是种植业温室气体排放的主体[15]。本研究中,不同耕作方式下土壤呼吸强度表现为CT>PRB>ZT,免耕处理的土壤呼吸小于传统耕作,与前人研究结果相似[16]。CT处理下土壤呼吸速率较强,其原因是翻耕改善了土壤通透性,加强了气体在土壤中的迁移和扩散[11],使土壤深层的有机质移至土表,而将未分解的植物残茬及脱落物掩埋至土壤深处,加快其腐解,加速了土壤呼吸。PRB处理的土壤呼吸强于ZT处理,可能是由于与平作相比,垄作具有较好的通气性,土壤水分与通气性均较平作高,土壤酶活性[8]与微生物量都较ZT处理高。3种耕作方式下土壤呼吸随着温度的升高逐渐增强,6月中下旬达到峰值。土壤呼吸的变化响应土壤地温的变化,这与前人研究结果一致[16-17]。

土壤水分、温度及容重是影响土壤呼吸的因子,各因子对土壤呼吸的影响各异。建立土壤温度对土壤呼吸模型有助于对土壤呼吸进行定量描述。本研究表明,土壤呼吸与温度呈显著指数关系。不同耕作方式下土壤呼吸速率与土壤温度均呈显著正相关,固定道保护性耕作系统(PRB与ZT)能显著增加土壤呼吸的温度敏感性,温度敏感性系数(Q10)表现为ZT>PRB>CT,且随土层深度增加而增大。而于爱忠研究认为,土壤呼吸对0~5 cm土层的Q10大于5~10 cm[21],这可能与土壤、作物、区域环境有关系。另外,Q10与土壤温度呈负相关,在温度上升幅度相同情况下,低地温下Q10较高[18],与本研究结论相似。

土壤呼吸除受土壤地温的影响之外,还受土壤含水量、孔隙度的影响[21]。土壤水分直接或者间接影响着土壤呼吸及其温度敏感性[18]。土壤含水量低时,会降低酶和呼吸底物的扩散及微生物的活动,从而减小微生物与呼吸底物的接触机会[22],最终影响土壤呼吸。本试验由于5月份灌水时间推迟,导致土壤水分缺失,土壤呼吸速率表现为不升反降。土壤呼吸与土壤总孔隙度呈显著的线性正相关[18]。土壤孔隙度越大则越有利于促进土壤呼吸,适宜的土壤水分有利于土壤呼吸。Vincent[23]研究表明,土壤呼吸与水分呈正相关;于爱忠[21]研究发现土壤呼吸速率与水分呈二次函数关系,与温度呈指数函数关系,与本研究结论相似;张容娟[22]认为,土壤含水量的变化不会显著影响土壤呼吸速率,当土壤水分过高时,尤其是土壤处于淹水状态时,土壤呼吸速率很低。这些研究结论的不一致主要受土壤类型、植被及气候差异的影响。

3.3 耕作方式对春小麦籽粒产量的影响

本研究表明,与传统耕作相比,固定道保护性耕作能增加春小麦穗粒数、千粒重及籽粒产量。这与前人研究结果一致[24-25]。垄作固定道保护性耕作的增产原因:一是其具有显著的边行效应[26];二是其能够改善土壤结构,提高作物通风透气状况,增加了土壤含水量,降低了土壤呼吸强度,从而促进了作物生长,增加了小麦籽粒产量[25];三是其能够增加土壤的有机质[27]及土壤含水量,使土壤在长时间内保持较高的生产水平。

4 结 论

垄作固定道保护性耕作较传统耕作与平作固定道相比,能增加春小麦生育期耕层土壤温度,提高0~90 cm土壤含水量,减少农田CO2排放量,在固定车道占地30%的情况下,仍能显著增加春小麦籽粒产量。因此,垄作固定道耕作方式可作为当地农业规模化经营的示范与推广种植模式。