北京地区辽金纪年遗址出土定窑瓷器

裴亚静 杨洋

【关键词】定窑瓷器;辽金时期;纪年遗址;北京地区

【摘要】通过对北京地区辽代和金代纪年遗址出土的定窑瓷器进行分类研究,可知定窑瓷器是辽南京和金中都消费的重要瓷器品种。其中辽代有一些专门用于佛教寺院塔基供养的优质定窑瓷器,反映了当时佛教的盛行。金代大定以后是定窑瓷业最为繁荣的时期,定窑瓷器成为金中都文人、品官乃至皇室等不同阶层使用的较为普遍的瓷器品种。

北京是辽金时期重要的都城。辽会同元年(938),辽太宗耶律德光从石敬瑭手中获得燕云十六州后,升幽州为南京,称幽州府,又称燕京,开泰元年(1012)改为析津府。金天德三年(1151)四月,海陵王下诏从上京迁都燕京,后历经两年,建成金中都都城,贞元元年(1153),金正式迁都,改燕京为中都。在过去的几十年里,北京市文物队(现为北京市文化遗产研究院)在北京发掘了不少辽金时期的墓葬、塔基等遗址,出土了大量瓷器。其中,定窑和龙泉务窑瓷器出土数量相对较多。马希桂先生最早关注到北京辽墓及塔基出土的白瓷,并对辽金墓葬出土白瓷的窑属问题进行了研究,甄别出一些定窑瓷器和辽瓷(后来被确认为龙泉务窑产品)[1,2]。近几十年来,涉及北京地区辽金墓葬和塔基出土定窑瓷器的研究较多,如刘涛《宋辽金纪年瓷器》[3]、刘淼《北方辽金遗址出土定窑平底碟初探》[4]、彭善国《定窑瓷器分期新探——以辽墓、辽塔出土资料为中心》[5]、孙勐《北京金代墓葬中出土的瓷器》[6]等。然而,这些研究所依托的出土资料多数发掘于20世纪,发掘简报中除重点文物有照片外,多为线图,无法了解瓷器的质感、纹饰等具体信息,而近些年出土的一些新资料提示我们需要重新认识过去发掘及研究的资料,因此有必要对北京地区出土的定窑瓷器重新进行梳理。

2021年,笔者作为负责人,申报了北京市文物局“一对一”科研帮带课题“北京地区出土定窑瓷器研究”。在研究过程中,通过仔细观摩比较,发现有些之前认为是定窑的白釉瓷器实际上属于龙泉务窑。鉴于此,本文对已经发表的辽金时期北京地区纪年遗址出土定窑瓷器(现大多收藏于首都博物馆)进行了梳理,以探讨辽金时期北京出土定窑瓷器特点以及辽南京、金中都对定窑瓷器的消费情况等相关问题。

一、辽代纪年遗址出土定窑瓷器

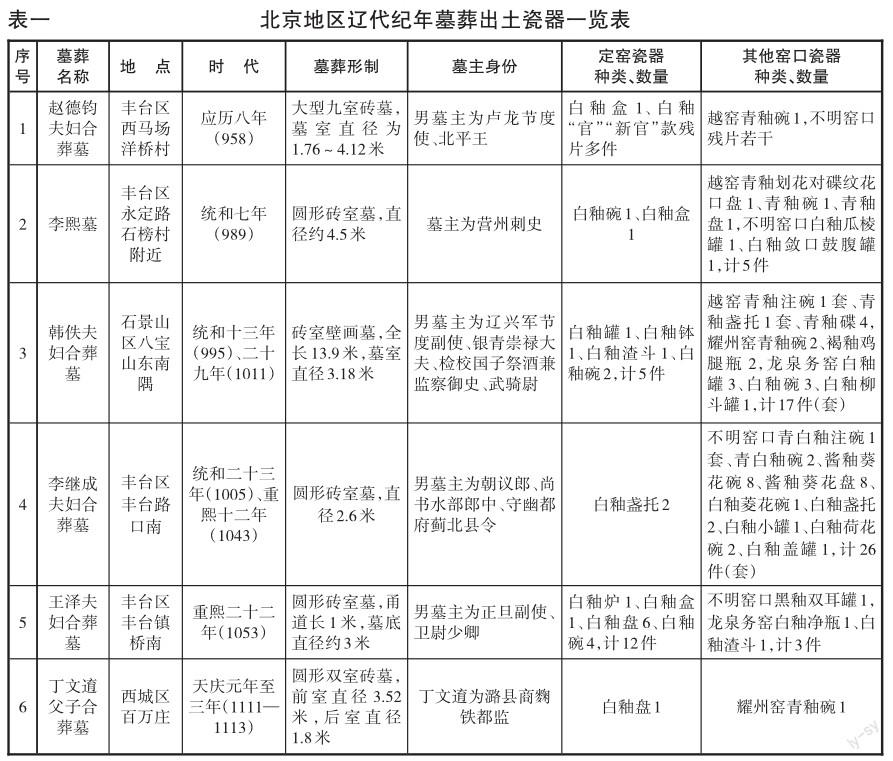

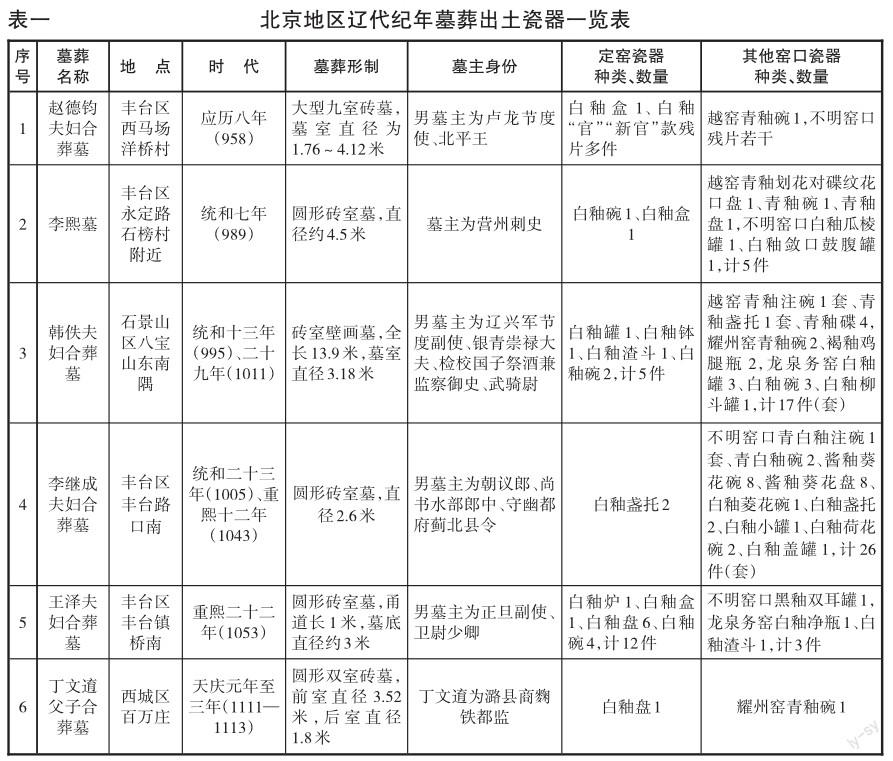

北京地区辽代墓葬和塔基等出土资料比较丰富,其中出土定窑瓷器且有明确纪年的遗址数量较多,包括:丰台区洋桥村辽应历八年(958)赵德钧夫妇合葬墓[7]、丰台区永定路石榜村辽统和七年(989)李熙墓[8,9]、石景山区八宝山辽统和十三年至二十九年(995—1011)韩佚夫妇合葬墓[10]、顺义区辽开泰二年(1013)净光舍利塔基[11]、密云区辽开泰年间(1012—1021)冶仙塔基[12]、丰台区丰台路口南辽统和二十三年至重熙十二年(1005—1043)李继成夫妇合葬墓[13]、丰台区丰台镇桥南辽重熙二十二年(1053)王泽夫妇合葬墓[14]、西城区百万庄辽天庆元年至三年(1111—1113)丁文逳父子合葬墓[15]等。共出土可辨器形的定窑瓷器42件,均为白釉瓷器,主要器类有碗、盘、钵、壶、罐、盒、盏托、炉、渣斗等(表一)。

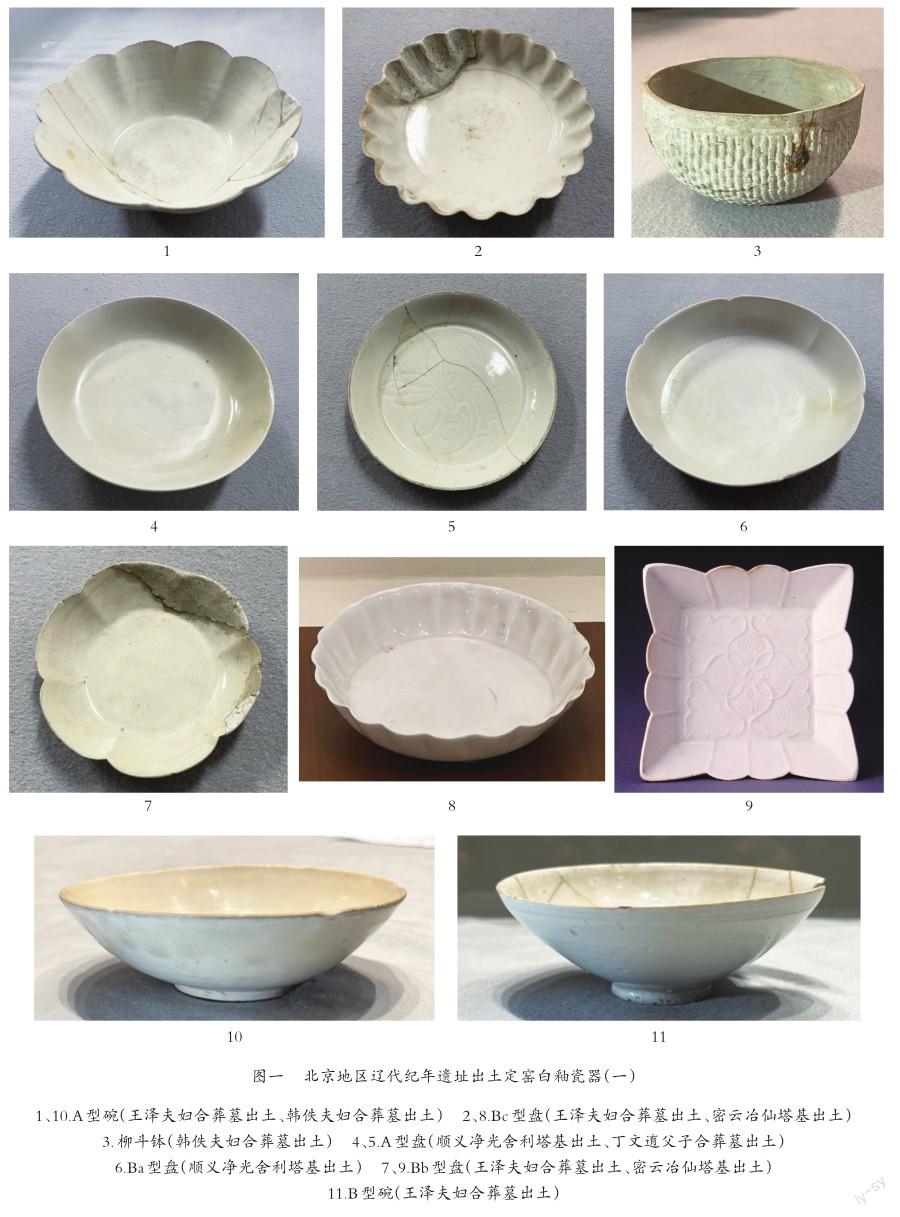

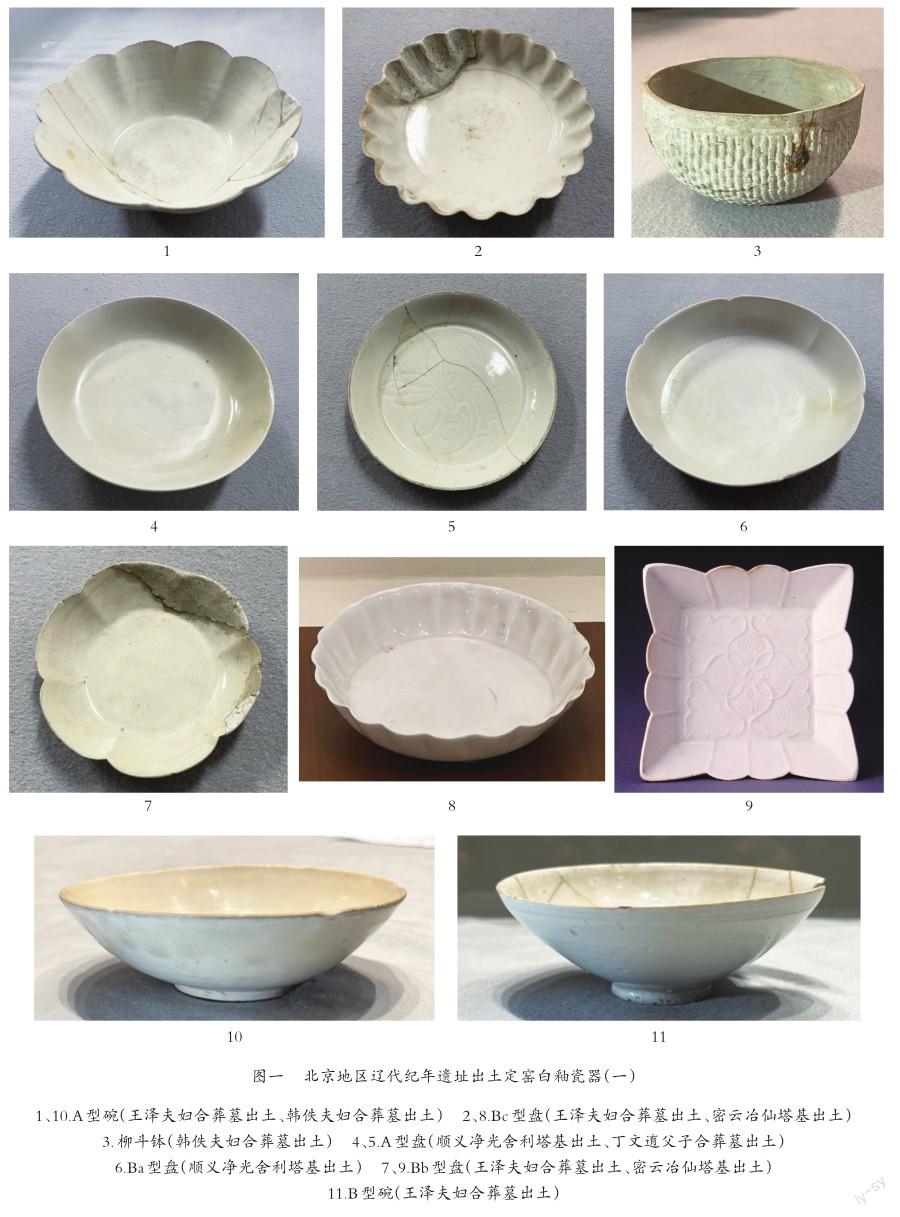

1.碗共7件。均为敞口,弧腹,圈足。根据口部形态可分为两型。

A型花口,共5件。李熙墓[8]出土1件,五花口,胎体较薄,足内除足脊外均施釉。高7.5厘米,口径20.2厘米。王泽夫妇合葬墓[14]出土2件,形制相同,均为十花口,足内施釉。高6.6厘米,口径16.4厘米(图一,1)。韩佚夫妇合葬墓[10]出土2件,形制相同,均为六花口,施釉不及底足,足内无釉。高5厘米,口径16厘米(图一,10)。

B型平口,共2件。均为王泽夫妇合葬墓[14]出土,形制相同,釉色泛青白,足内粘砂,外壁有轮制痕迹。高4.2厘米,口径11厘米(图一,11)。

2.盘共21件。根据口部形态可分为两型。

A型平口,共4件。顺义净光舍利塔基[11]出土3件,形制相同,均为敞口,弧腹,圈足,釉面莹白。高3厘米,口径12厘米(图一,4)。丁文逳父子合葬墓[15]出土1件,斜直壁,平底,内心刻划莲花纹,线条流畅。内外壁施满釉,芒口,釉色白中泛黄。高1.5厘米,口径11.5厘米(图一,5)。

B型花口,共17件。根据底足形态可分为三个亚型。

Ba型卧足,共3件。均为顺义净光舍利塔基[11]出土,形制相同,均为六出葵口,弧腹。胎体细薄致密,足脊无釉,足内心有釉,釉色洁白。高2.6厘米,口径13.3厘米(图一,6)。

Bb型平底,共7件。王泽夫妇合葬墓[14]出土4件,形制相同,均为六花口。胎体较薄,内外施满釉,芒口,釉色青白。口径15厘米,高3厘米(图一,7)。密云冶仙塔基[12]出土3件,形制相同,均为方形花口,斜直壁,内底印四蒂叶纹。胎体致密,内外施满釉,口沿处无釉,釉色洁白。高3厘米,口沿边长11厘米,底边长7.7厘米(图一,9)。

Bc型圈足,共7件。密云冶仙塔基[12]出土5件,形制相近。二十花口,弧腹。胎体较薄,内外施满釉,足内不施釉,釉色洁白。高3~3.2厘米,口径10.5~10.6厘米(图一,8)。王泽夫妇合葬墓[14]出土2件,二十一花口,盘内心有使用痕迹,圈足内粘砂。高3.2厘米,口径10.6厘米(图一,2)。

3.钵1件。

柳斗钵,韩佚夫妇合葬墓[10]出土。直口,弧腹,圜底,外壁饰柳斗纹。内外施满釉,釉面失透。模制而成,一侧有一道裂纹,并用2个锔钉修补,一个锔钉已脱落,另一个花形锔钉已锈蚀。高5.4厘米,口径7.8厘米(图一,3)。

4.罐共4件。均為短颈,鼓腹,圈足。根据肩部形态可分为两型。

A型折肩,共3件。顺义净光舍利塔基[11]出土2件,形制相近。塔式盖,瓜蒂钮。罐身为直口。罐腹凸雕三重仰莲瓣纹,盖和肩部刻蕉叶纹或菊瓣纹。通体施釉,盖内、罐口及足脊无釉,釉色青白,釉面莹润,有积釉现象。通高9.4~9.5厘米,口径5.2~5.5厘米,底径5~5.6厘米(图二,1、2)。韩佚夫妇合葬墓[10]出土1件。塔式盖,瓜蒂钮。罐身为敛口。盖刻莲瓣纹,肩部刻大覆莲纹,莲纹内刻画出脉络,腹部凸雕三重仰莲纹。釉色白中泛黄。通高9.5厘米,口径5.2厘米(图二,3)。

B型圆肩,仅1件,顺义净光舍利塔基[11]出土。塔式盖,宝珠钮。罐身为直口。盖和肩部刻菊瓣纹,腹部凸雕三重仰莲瓣纹,外底刻“官”字款。通高11.5厘米,口径5.5厘米,底径5厘米(图二,4)。

5.壶1件。

童子诵经壶,顺义净光舍利塔基[11]出土。整体为一诵经童子造型。童子束冠,眼微闭,身穿宽袖长袍,双手捧经卷,坐在方形台座上。童子头部冠心处设注水孔,身体为腹,身后设壶柄,以翻卷的经卷为流,整体构思巧妙。胎体洁白,釉色白中泛黄。高27厘米,底径10.5厘米(图三)。

6.盒共4件。根据腹部形态可分为两型。

A型折腹,共3件。盒身均为子口,圈足。赵德钧夫妇合葬墓[7]出土1件。盖为宝珠钮,母口,直壁。器身内外施釉,盖口无釉,釉色洁白。通高11厘米,口径8.5厘米(图四,1)。王泽夫妇合葬墓[14]出土1件。盖顶中心有一小乳丁,盖面肩部一周均匀分布6个小乳钉。通体施白釉,口沿处无釉。通高6厘米,口径7.7厘米(图四,4)。李熙墓[8]出土1件,无盖,施釉不及底。口径14.8厘米(图四,2)。

B型直腹,仅1件,顺义净光舍利塔基[11]出土。整体呈竹节形,盖为圆钮,折肩,母口;盒身为子口,圈足。通体施釉,盖面釉色泛青,盒身施白釉,足内无釉。口沿粘砂,足脊上有4个支钉痕。通高11厘米,口径12.4厘米,底径8.9厘米(图四,3)。

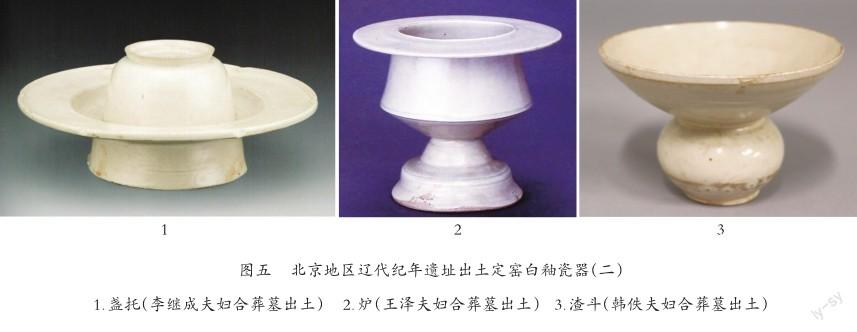

7.盏托共2件,均为李继成夫妇合葬墓[13]出土。仅有酒台,无盏。敞口圈足杯倒置于托盘中,托盘为六花口,曲腹,高圈足外撇。胎质细密,釉色白中微泛黄,底足无釉。口径4.4厘米,托盘外径14.8厘米,底径8.2厘米,高4.8厘米(图五,1)。

8.炉1件,王泽夫妇合葬墓[14]出土。宽沿,直口,折腹,高圈足。胎体较薄,内外施满釉。高12.6厘米,口径15.3厘米,底径10.3厘米(图五,2)。

9.渣斗1件。韩佚夫妇合葬墓[10]出土。敞口,束腰,鼓腹,圈足,足底无釉。高12.5厘米,口径18.6厘米(图五,3)。

二、金代纪年遗址出土定窑瓷器

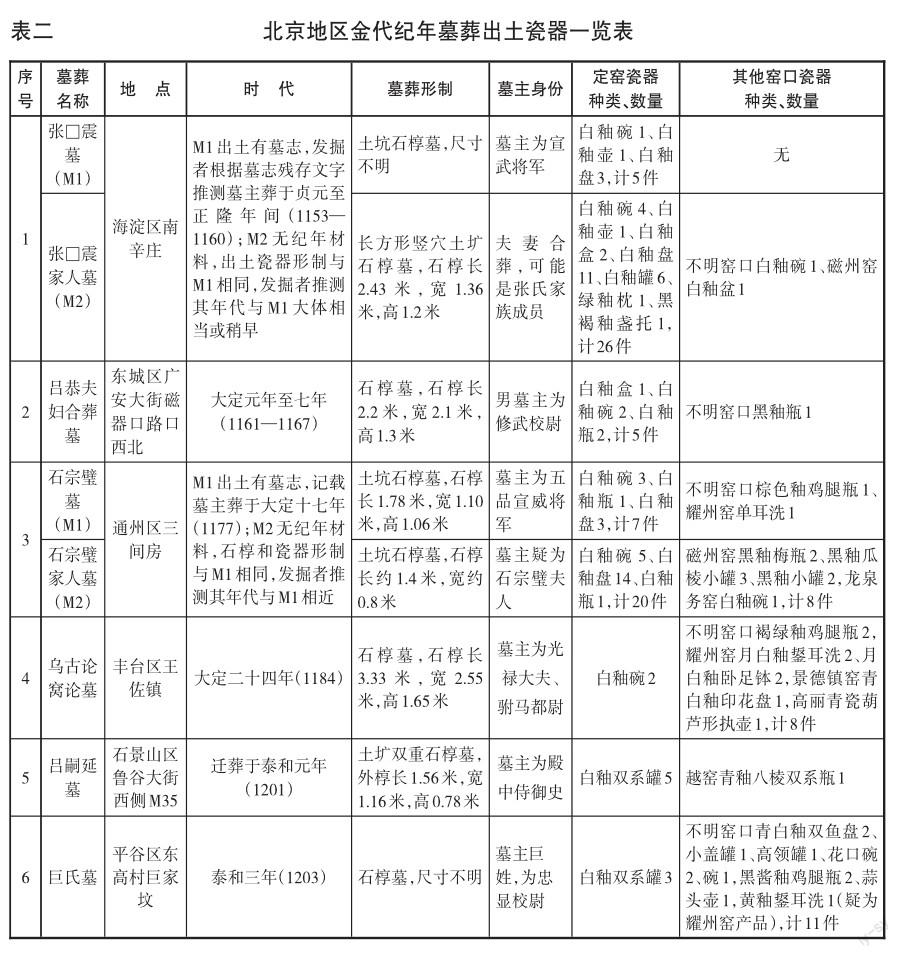

北京地区发现的出土定窑瓷器且有明确纪年的金代墓葬有海淀区南辛庄金贞元到正隆年间(1153—1160)张□震(M1)及家人墓(M2)[16]、东城区广安大街磁器口路口西北金大定元年到七年(1161—1167)吕恭夫妇合葬墓[17,18]、通州区三间房村金大定十七年(1177)石宗璧(M1)及家人墓(M2)[19]、丰台区王佐镇金大定二十四年(1184)乌古论窝论墓[20]、石景山区鲁谷大街西侧金泰和元年(1201)吕嗣延墓[21]、平谷区东高村巨家坟金泰和三年(1203)墓[22]等。目前已知金代纪年墓出土的定窑瓷器共73件(套),以白釉瓷器为主,兼有少量绿釉和黑釉瓷器,器类有碗、盘、瓶、壶、罐、盒、枕、托盏等(表二)。

(一)白釉瓷器

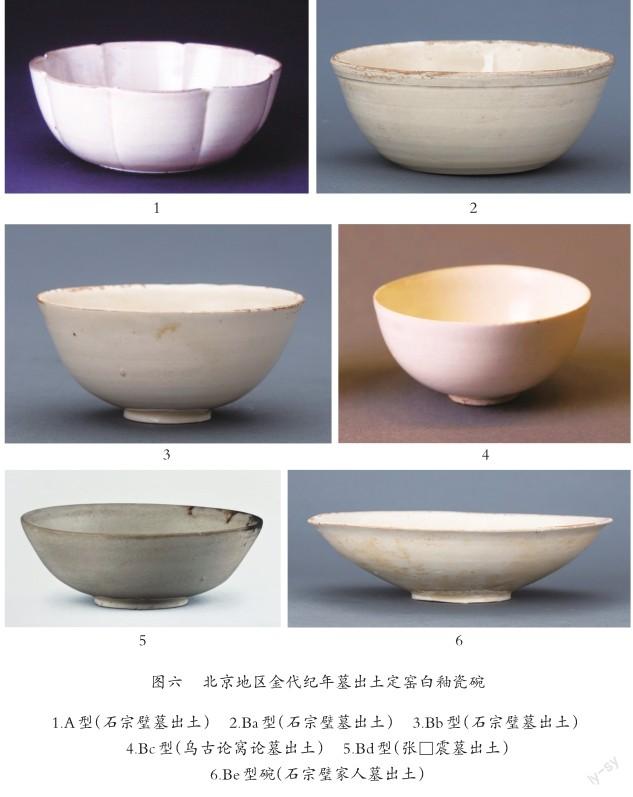

1.碗共17件。根据口部形态可分为两型。

A型花口,共2件。石宗璧墓[19]出土1件。八花口,直口,弧腹,矮圈足。內心刻莲叶纹。胎体较薄,足内施满釉,釉色细白。高7厘米,口径18.5厘米,底径5厘米(图六,1)。张□震家人墓[16]出土1件。六花口,曲腹,圈足。芒口。高4.8厘米,口径10.5厘米。

B型平口,共15件。根据口沿和腹部特征可分为五个亚型。

Ba型唇口,斜直腹,共4件。形制基本相同,均为平底。石宗璧墓[19]出土1件,内外施满釉,芒口,釉色白润。高5厘米,口径12厘米,底径6.4厘米(图六,2)。张□震家人墓[16]出土1件,高3.3厘米,口径8.5厘米。吕恭夫妇合葬墓[17]出土2件,简报公布了其中一件M1∶4的尺寸,高5.8厘米,口径12.8厘米,底径6.7厘米。

Bb型敞口,弧腹,共4件。形制相近,均为圆唇,小圈足。石宗璧墓[19]出土1件。芒口,圈足内施满釉,釉色泛黄。高3.5厘米,口径7.5厘米(图六,3)。石宗璧家人墓[19]出土2件,高3.5~4厘米,口径7.5~8厘米,底径2.5厘米。张□震家人墓[16]出土1件,高5.4厘米,口径12厘米。

Bc型直口,弧腹,共3件。乌古论窝论墓[20]出土2件,均为小圈足,高3.2厘米,口径6.8厘米(图六,4)。张□震家人墓[16]出土1件,高3.3厘米,口径7.2厘米。

Bd型敞口,曲腹,共1件,张□震墓[16]出土。尖唇,圈足。芒口。高2.7厘米,口径8厘米,底径3.1厘米(图六,5)。

Be型撇口,微弧腹,共3件,均为石宗璧家人墓出土[19]。形制相同,圈足。高4.2厘米,口径16.5~16.7厘米,底径5.3~5.5厘米(图六,6)。

2.盘共31件。根据口沿形态可分为两型。

A型平口,共30件。根据口部和底部特征可分为四个亚型。

Aa型撇口,圈足,共3件,均为石宗璧家人墓[19]出土。形制相同,尖唇,斜直腹,內心刻莲花纹。口径15厘米,足径5.7厘米(图七,1)。

Ab型侈口,圈足,共2件。石宗璧家人墓[19]出土1件,曲腹,芒口。高2.5厘米,口径12.3厘米,足径5.4厘米(图七,2)。张□震家人墓[16]出土1件,高2.4厘米,口径12.2厘米。

Ac型敞口,卧足,仅1件。石宗璧墓[19]出土,斜直腹,内心刻莲花纹,足底施满釉。高1.9厘米,口径11.5厘米,底径8.5厘米(图七,3)。

Ad型敞口,大平底,共24件。张□震墓[16]出土3件,均为斜直腹,内心刻划莲花纹,芒口。高1.8厘米,口径11.1厘米,底径8.4厘米(图七,4)。张□震家人墓[16]出土9件,均为素面,高0.8厘米,口径7.4厘米。石宗璧墓[19]出土2件,均为素面,高1.2厘米,口径7.5厘米。石宗璧家人墓[19]出土10件,均内心刻划莲花纹,高0.8~1.1厘米,口径7.7~7.9厘米。

B型花口,仅1件,张□震家人墓[16]出土。三十一花口,曲腹,平底,内底模印鸳鸯荷花图案,芒口。高2厘米,口径11.4厘米(图七,5)。

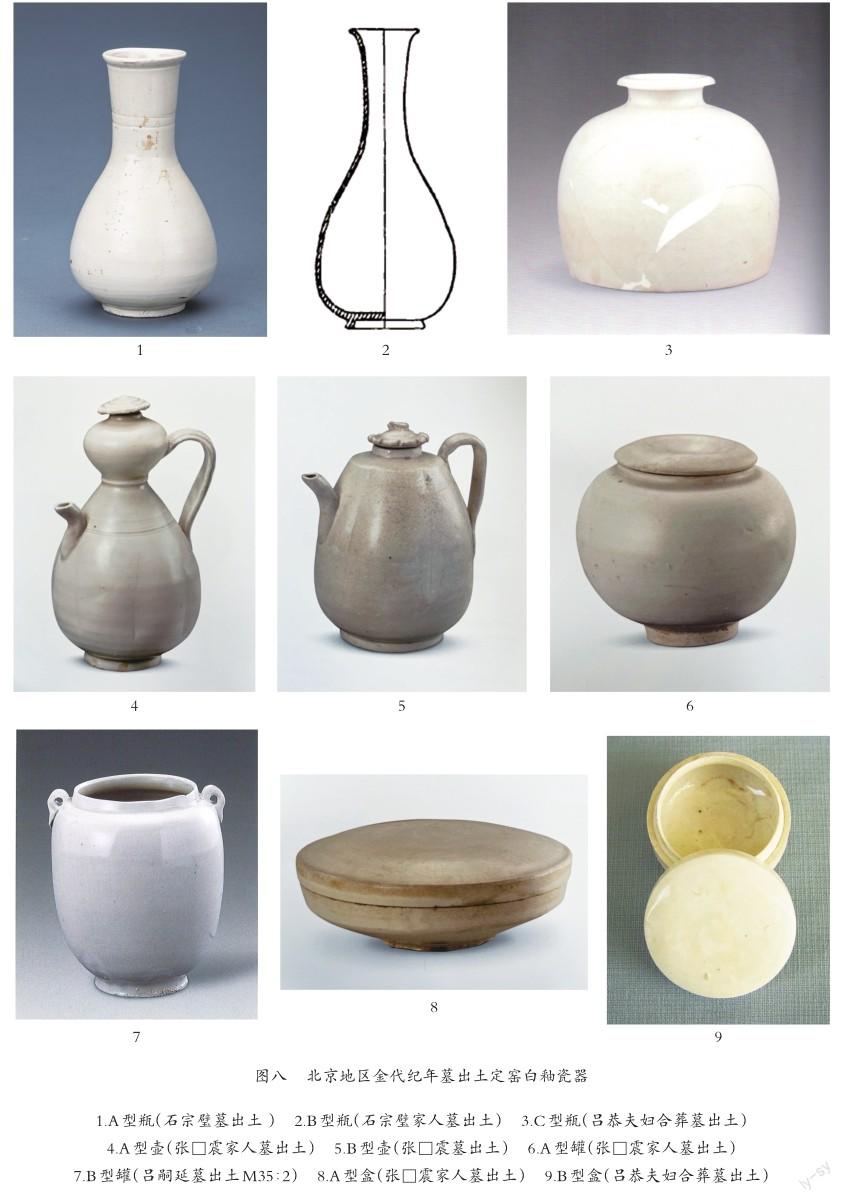

3.瓶共4件。根据瓶身形态可分为三型。

A型粗颈瓶,仅1件,石宗璧墓[19]出土。侈口,长颈,垂腹,圈足。釉色白中闪灰。高14.8厘米,口径5厘米(图八,1)。

B型胆式瓶,仅1件,石宗璧家人墓[19]出土。撇口,直颈,垂腹,圈足。高22厘米,口径5厘米,底径6厘米(图八,2)。

C型矮梅瓶,共2件,均为吕恭夫妇合葬墓[17]出土。侈口,卷沿,短颈,溜肩,直腹,平底微内凹。内壁及外底无釉。其中一件底部墨书“皇统”“风”“北”等字样。高9.6厘米,口径4.2厘米,底径7.7厘米(图八,3)。

4.壶共2件,根据壶身形态可分为两型。

A型葫芦形执壶,仅1件,张□震家人墓[16]出土。蘑菇形盖,小口,葫芦形腹,下腹呈瓜棱形,圈足,短流,三棱形曲柄。高15.6厘米,口径1.6厘米(图八,4)。

B型瓜棱壶,仅1件,张□震墓[16]出土。荷叶形盖,短直颈,折肩,瓜棱形垂腹,圈足,短流,三棱形曲柄。釉色白中闪黄。高12厘米,口径2.5厘米(图八,5)。

5.罐共14件。根据整体形制特征可分为两型。

A型盖罐,共6件,均为张□震家人墓[16]出土。其中3件有盖,3件无盖。平盖,中心内凹。器身为小直口,鼓腹,圈足。高5.9厘米,口径3.4厘米(图八,6)。

B型双耳罐,共6件。吕嗣延墓[21]出土5件,均为侈口,平沿,短颈,溜肩,弧腹中间略鼓,矮圈足,肩部附对称的扁圆形系。胎质较细,内壁和圈足未施釉,釉面光润,釉色白中带黄。通高11.6~12.8厘米,口径7~8.3厘米,腹径9.3~10.6厘米,足径5.3~5.6厘米(图八,7)。巨氏墓[22]出土3件。M∶2,通高13.9厘米,口径7.4厘米,腹径10.6厘米,底径5.8厘米。M∶3、M∶11残缺,通高13.4厘米,口径7.5厘米,腹径9.7厘米,底径5.8厘米。

6.盒共3件。均整体呈圆形,子母口,盖顶微隆,圈足。根据腹部形态可分为两型。

A型折腹,共2件,均为张□震家人墓[16]出土。通高3厘米,口径8.8厘米(图八,8)。

B型直壁,仅1件,吕恭夫妇合葬墓[17]出土。盒身子口,尖唇,盖顶有3个支钉痕。足内无釉。通高2.7厘米,口径4.3厘米,底径3.1厘米(图八,9)。

(二)颜色釉瓷器

绿釉划花瓷枕1件,张□震家人墓[16]出土。整体呈如意形,枕面刻划缠枝莲花图案。黄白色胎,施绿色铅釉。长33厘米,宽27厘米,高15.5厘米(图九,1)。

黑褐釉瓷托盏1件(套),张□震家人墓[16]出土。托、盏不相连。瓷托宽沿,中空,圈足;瓷盏口微敛,曲腹,矮圈足。均为白胎,施化妆土,外壁施釉不到底,釉面有细碎开片。通高4.2厘米,口径6.1厘米(图九,2)。

三、相关问题讨论

1.北京地区出土纪年定窑瓷器特征

目前所见北京地区出土定窑瓷器且有明确纪年的辽金遗址共14处,包括辽代遗址8处,金代墓葬6处共8座,共出土定窑瓷器115件(套)。整体来说,器类较为丰富,有碗、盘、钵、瓶、壶、罐、盒、托盏、渣斗、炉、枕等。釉色有白釉、绿釉和黑釉,绝大部分为白釉瓷器,大多出自品官墓或佛塔塔基。

品官墓以赵德钧夫妇墓为代表。赵德钧为卢龙节度使(幽州节度使),《旧五代史·晋书》提到其“镇幽州凡十余年,甚有善政,累官至检校太师,兼中书令,封北平王”[23]。他和夫人种氏的合葬墓为大型九室砖墓,墓葬等级较高,因早年被盗,出土随葬品不多,但是瓷器质量很高,除一件带宝珠钮盖的定窑白釉盒外,还出土多件“官”和“新官”字款的定窑白釉瓷器残片,以及釉色精美的刻莲瓣纹越窑青瓷碗。韩佚夫妇合葬墓出土瓷器较多,共22件,但从比例上看,定窑瓷器仅有5件,不到总数的四分之一。张□震及家人墓和石宗璧及家人墓年代相近,男墓主官级也接近(张□震和石宗璧均为五品官),4墓出土定窑瓷器类型丰富,且均以平底盘为主要器类。

佛塔塔基出土的定窑瓷器质量普遍较高,如顺义净光舍利塔出土的定窑白釉童子诵经壶,器型极为少见,制作精美。同塔基出土的定窑白釉“官”字款盖罐,胎体洁白,纹饰划刻精致,是同类器中的佼佼者。

2.北京地区出土纪年定窑瓷器与定窑窑址瓷器分期的关系

定窑窑址的正式发掘迄今共有3次,分别在1960—1962年[24]、1985—1987年[25—27]、2009年[28,29]。其中2009年的发掘规模最大,并且做了细致的整理工作,发掘者根据发掘情况和出土器物组合等,将定窑涧磁岭窑区瓷器的烧造分为四期六段[28]。北京地区出土纪年定窑瓷器涵盖了涧磁岭窑区大多数烧造时段,且瓷器特征也与窑址各期段瓷器风格相吻合。

定窑涧磁岭窑区第一期分为前后两段。其中后段为北宋前期(北宋建国至真宗天禧元年以前,960—1016),定窑成为北方地区精细白瓷的主要产地和代表性窑场,细白瓷成为主流产品,器类繁多,基本囊括了定窑的所有品种,瓷器釉面温润,釉色白中泛青,施釉不及底,足心无釉[30]。北京出土这一时期定窑瓷器,如辽开泰二年(1013)顺义净光舍利塔基出土白釉童子诵经壶、“官”字款白釉刻莲瓣纹盖罐等[11],造型别致,纹饰刻划精细,胎体洁白,釉色莹润,基本与涧磁岭窑区北宋前期瓷器风格相吻合,是定窑精细白瓷的代表性器物。

定窑涧磁岭窑区第二期为北宋中期(真宗天禧元年至神宗元丰八年,1017—1085),细白瓷在定窑瓷器中占比更大,达到98.8%,白胎薄俏细腻,造型圆润雅致,釉色白中微泛青[30]。北京出土这一时期定窑瓷器如辽重熙二十二年(1053)王泽夫妇合葬墓出土白釉花口平底碟[14],六曲花口,胎体细薄坚致,芒口,正是定窑涧磁岭窑区北宋中期的典型器型。

定窑涧磁岭窑区第三期为北宋晚期(哲宗元祐元年至钦宗靖康二年,1086—1127),是“定窑器物种类、器形、装饰技法及纹样最为丰富的时期”[30],也是定窑刻划花装饰技法的高峰。北京出土这一时期定窑瓷器如辽天庆元年至三年(1111—1113)丁文逳父子合葬墓出土定窑白釉刻划莲花纹盘[15],纹饰线条流畅,布局合理,是一件难得的定窑瓷器精品,可与定窑涧磁岭窑区北宋晚期瓷器相互印证。

定窑涧磁岭窑区第四期为金代,是定窑烧造最为繁荣的时期,生产规模和产品数量都达到最高峰。其中,四期前段为金代前期(北宋灭亡至海陵王正隆五年,1127—1160),细白瓷的胎质不如前一期细密,胎体中气孔明显增多,但胎体仍然薄而坚致,釉色白中泛黄,器类比较单调,有碗、盏、杯、钵、盘等,以素面最多,满印花装饰较之前更加流行[30]。北京出土这一时期定窑瓷器如张□震家人墓出土的六花口碗[16]是涧磁岭窑区金代前期最具代表性的器型之一,同时,张□震及家人墓共出土31件定窑白釉瓷器,除1件模印鸳鸯荷花纹盘和3件刻划莲花纹盘外,均为素面,也符合涧磁岭窑区金代前期素面为主、满印花装饰流行的装饰特点。

四期后段为金代中晚期(金世宗大定元年至宣宗兴定三年,1161—1219),细白瓷质量较前段进一步下降,产品普遍呈白黄色,釉面光亮度下降,多呈木光,器类以盘、碗为主,另有少量杯、盏、盒等器物,代表性器物有敞口薄唇曲腹碗、宽唇深曲腹钵、内底压环内装饰刻花水波鱼纹或萱草纹盘等。同时白釉瓷中新出现一种胎体厚、胎色泛灰,外施灰青色透明釉、釉色呈白偏青绿的品种[30]。北京出土这一时期定窑瓷器如石宗璧墓出土白釉长颈瓶[19],胎色略深,釉色灰青,釉面乳浊,与涧磁岭窑区新出现的灰青釉瓷特征相近。并且,在石宗璧及家人墓共出土27件定窑白釉瓷器,除2件瓶外,均为碗、盘,也符合这一时期涧磁岭窑区的器类特点。

3.北京地区宗教遗址所用定窑瓷器

因佛教盛行,辽代兴建了大量的佛教寺院及佛塔,部分佛塔塔基中出土了定窑瓷器。北京地区辽代佛教塔基出土的定窑瓷器主要有盘、净瓶、盒等。其中,白釉印花方盘是辽代塔基地宫的常见用器,如密云冶仙塔基出土的3件定窑白釉印花花叶纹花口方盘[12]。又如辽宁朝阳北塔共出土9件花口方盘:天宫出土的6件白釉印花对蝶纹花口方盘,出土时盘内盛水晶、玛瑙、玉石等饰件;地宫出土的3件白釉花口方盘,其中2件内底印牡丹纹,另一件内底印对蝶纹[31]93。

从形制上看,此类方盘在定窑、龙泉务窑窑址皆有出土,如河北曲阳北镇定窑窑址五代后期地层出土的精细白瓷花口方碟,白胎极薄,内底印对蝶纹[29]。北京辽代龙泉务窑二期文化中的2件三彩印花花口方盘标本,斜壁,浅腹,大平底,内施黄、绿彩琉璃釉,盘心印牡丹纹,同地层还出土3件印花方盘模,盘心刻花卉纹,盘壁刻卷草纹[32]。由于目前包括龙泉务窑在内的部分辽代瓷窑的瓷器面貌尚不清晰,关于白釉方盘的窑口,学界尚存争议。张海莉认为朝阳北塔出土白釉牡丹纹花口方盘为定窑产品,对蝶纹方盘为辽白瓷,由辽地掳掠的定窑工匠烧造[33]。彭善國认为朝阳北塔出土的两种花纹的方盘和冶仙塔出土方盘均为定窑产品[5]。此外,北京房山北郑村辽重熙二十年(1051)塔基出土10件白釉印花叶纹花口方碟[34],发掘者认为其为辽瓷。据黄秀纯先生告知,龙泉务窑窑址虽发现有方盘标本和印花盘模,但并未发现白釉方盘,加之定窑自五代时期就已开始生产花口方碟,因此笔者认为此类方盘(碟)可能是定窑瓷器。

关于白釉方盘的功能,隋璐通过研究出土瓷器及印模上的题记,认为方盘并不是普通的生活日用器,而是与佛教相关的用具[35]。内蒙古巴林右旗庆州白塔出土5~21瓣口的花口盘内分别盛装丁香、乳香、肉豆蔻、肉桂[36]等,朝阳北塔天宫出土白釉印花对蝶纹花口方盘内盛水晶、玛瑙、玉石等饰件,也证实塔基出土的白釉花口方盘用于盛放供养物。与白釉方盘组合使用的供器还有白釉花口圆盘,在密云冶仙塔和朝阳北塔均有发现,这里不再赘述。

值得关注的是,顺义净光舍利塔基出土卧足花口盘和圈足盘各3件,出土时均为圈足盘在上,卧足盘在下,呈类似高足盘的组合(图一〇)。这样的组合比较少见,推测为供佛之用,可能和密云冶仙塔基出土的白釉方盘功能相同。该塔另出土有3件定窑白釉盖罐,釉色白中闪青,罐身均满刻莲瓣纹,罐盖为瓜蒂钮或宝珠钮,非常精致,其中一件外底刻有“官”字款。类似的定窑白釉刻莲瓣纹“官”字款罐在河北定州宋代净众院塔基[37,38]和内蒙古多伦小王力沟辽代萧贵妃墓[39]也有出土(萧贵妃墓出土者无盖)。由于目前发现的这类多见于佛塔地宫的刻莲瓣纹小罐在发掘报告中均未写明所盛装物品,功能尚不明确,但结合1979年北京真觉寺金刚宝座西北小塔地宫出土明永乐甜白釉盖罐内装填五宝、五甘露、五药、五谷、五香等佛教供养物品的情况[40],推测刻莲瓣纹的小罐可能也是专门用于供佛。至于净光舍利塔基出土的定窑白釉童子诵经壶的功能,武俊玲认为它并不具有实用性,可能是作为像生器用于礼佛或作为茶神供奉于佛寺或塔基地宫中[41]。

辽代佛教盛行,佛教信徒众多,王泽夫妇墓出土定窑瓷器即反映了这一点。该墓出土白釉炉(在原考古报告中被称为“灯”)釉色洁白莹润,冉万里将其与河南登封少林寺舍利石函上所雕刻香炉进行形制比较,认为这件瓷器实为炉,用于诵经时焚香供养[42]。同墓出土的白釉花口盘与密云冶仙塔基出土白釉盘形制一致,同时出土的还有龙泉务窑白釉净瓶,可能均为供佛之用。王泽为辽开泰七年(1018)进士,官至奉陵军节度使,其妻李氏墓志中提到,“夫人慈爱宜□□纯植,性□习之愿近于佛乘,净信三归,坚全五戒,清旦每勤于焚祝,常时唯切于诵……有女三人,长法微,出家受□戒,讲传经律,……次崇辩亦出家,诵全部莲经,习讲经律”[14],可知王泽夫人及两个女儿均信奉佛教,夫人每日焚香诵经,女儿则出家习讲佛教经律。王泽在夫人疾殁后“杜门不仕,惟与僧侣定为善交……间年,看法华经千三百余部,每日持陀罗尼数十本,全藏教部,读览未竟……则欢喜布施”[43],说明其本人亦是虔诚的佛教徒。

4.定窑瓷器是金代北京地区不同阶层人群消费的重要瓷器品种

首先,定窑瓷器是金中都贵族阶层使用较多的贡御产品。“尚食局”铭定窑白瓷是北宋晚期至金代定窑向尚食局进贡的瓷器。定窑遗址涧磁岭窑区一直是高档“尚食局”瓷器的产地,或为宋金贡御类“尚食局”款瓷器的直接生产窑场[46],虽然目前北京地区金代纪年墓未见该类瓷器出土,但在城市基建考古发掘中多有发现。据白庆林先生统计,2010年以前北京金中都遗址范围内出土定窑“尚食局”铭残瓷片数量约在30~50件之间,主要器类有印花盘、碗,素面盘,刻花钵和执壶等[47]。

其次,定窑瓷器是金代北京地区文人、官员使用较多的瓷器品种。北京地区金代遗址出土定窑瓷器中除盘、碗、壶、罐等常见日用器外,还有托盏、花瓶等宋代文人用于喝茶、插花等四艺雅事的器具。如张□震家人墓出土的定窑黑釉托盏,以及大兴区持净院塔林28号塔基[9,48]和密云区金代石棺墓出土的定窑黑釉托盏[49],均为饮茶用具。石宗璧及家人墓中各出土一件定窑白釉瓶,均为素面,造型简洁,长颈垂腹,器型优雅,可能为插花用具。从定窑瓷器在随葬瓷器中的数量占比来看,其是金代北京地区官员阶层消费的主要瓷器品种。如:张□震家人墓中共随葬瓷器28件,其中定窑瓷器26件,占比接近93%;石宗璧及家人墓共随葬瓷器36件,其中定窑瓷器27件,占比达75%。

综上可知,定窑作为辽金时期北方地区最重要的窑场之一,所烧造的清淡素雅的白釉瓷器符合当时不同阶层人群的审美,在生活日用、文人交往和宗教供奉等方面均得到普遍应用,其中尤以佛教供奉所用瓷器质量最优。

————————

[1]马希桂.建国以来北京辽墓和塔基出土白瓷简述[C]//首都博物馆编委会.首都博物馆国庆四十周年文集.北京:中国民间文艺出版社,1989:28—36.

[2]马希桂.北京辽墓和塔基出土白瓷窑属问题的商榷[C]//北京历史考古丛书编辑组.北京文物与考古.北京:北京历史考古丛书编辑组,1983:48—54.

[3]刘涛.宋辽金纪年瓷器[M].北京:文物出版社,2004.

[4]刘淼.北方辽金遗址出土定窑平底碟初探[J].北方文物,2007(4):45—49.

[5]彭善国.定窑瓷器分期新探:以辽墓、辽塔出土资料为中心[J].内蒙古文物考古,2008(2):41—49.

[6]孫勐,吕砚.北京金代墓葬中出土的瓷器[J].收藏家,2013(6):3—8.

[7]北京市文物工作队.北京南郊辽赵德钧墓[J].考古,1962(5):246—253.

[8]王有泉.丰台区永定路辽墓.[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1991.北京:文物出版社,1992:126.

[9]于璞.北京考古史:辽代卷:辽代考古[M].上海:上海古籍出版社,2012:62,64.

[10]北京市文物工作队.辽韩佚墓发掘报告[J].考古学报,1984(3):361—381.

[11]北京市文物工作队.顺义县辽净光舍利塔基清理简报[J].文物,1964(8):49—54.

[12]王有泉.北京密云冶仙塔塔基清理简报[J].文物,1994(2):58—61.

[13]王清林,王朱,周宇.丰台路口南出土辽墓清理简报[J].北京文博,2002(2):38—43.

[14]北京市文物管理处.近年来北京发现的几座辽墓[J].考古,1972(3):35—40.

[15]北京市文物管理处.北京西郊百万庄辽墓发掘简报[J].考古,1963(3):145—146.

[16]北京市海淀区文化文物局.北京市海淀区南辛庄金墓清理简报[J].文物,1988(7):56—66.

[17]北京市文物研究所.磁器口出土金代石椁墓发掘简报[J].北京文博,2002(4):彩二—彩四.

[18]王清林,王策.磁器口出土的金代石椁墓[C]//北京市文物研究所.北京文物与考古:第五辑.北京:北京燕出版社,2002:88—91.

[19]北京市文物管理处.北京市通县金代墓葬发掘简报[J].文物,1977(11):9—15.

[20]北京市文物工作队.北京金墓发掘简报[C]//北京历史考古丛书编辑组.北京文物与考古.北京:北京历史考古丛书编辑组,1983:55—72.

[21]北京市文物研究所.鲁谷金代吕氏家族墓葬发掘报告[M].北京:科学出版社,2010:6—13.

[22]杨学林.北京平谷东高村巨家坟金代墓葬发掘简报[C]//北京市文物研究所.北京文物与考古:第四辑.北京:北京市文物研究所,1994:52—56.

[23]薛居正,等.旧五代史:卷九十八:晋书二十四:赵德钧列传[M].北京:中华书局,1976:1309.

[24]河北省文化局文物工作队.河北曲阳县涧磁村定窑遗址调查与试掘[J].考古,1965(8):394—412.

[25]刘世枢.曲阳县唐、宋定窑遗址[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1986.北京:文物出版社,1988:90—91.

[26]刘世枢.曲阳县定窑遗址发掘[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1987.北京:文物出版社,1988:106—107.

[27]刘世枢.曲阳县定窑遗址[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1988.北京:文物出版社,1989:126.

[28]河北省文物研究所,北京大学考古文博学院,曲阳县定窑遗址文保所.河北曲阳县涧磁岭定窑遗址A区发掘简报[J].考古,2014(2):3—25.

[29]北京大学考古文博学院,河北省文物考古研究院,曲阳县定窑遗址文物保管所.河北曲阳北镇定窑遗址发掘简报[J].文物,2021(1):27—56.

[30]秦大树,高美京,李鑫.定窑涧磁岭窑区发展阶段初探[J].考古,2014(3):82—97.

[31]辽宁省文物考古研究所,朝阳市北塔博物馆.朝阳北塔:考古发掘与工程维修报告[M].北京:文物出版社,2007:79—93.

[32]北京市文物研究所.北京龙泉务窑发掘报告[M].北京:文物出版社,2002:181—183.

[33]张海莉.浅析朝阳北塔出土辽代白瓷器[C]//辽宁省博物馆,辽宁省辽金契丹女真史研究会.辽金历史与考古.北京:科学出版社,2020:301—307.

[34]齐心,刘精义.北京市房山县北郑村辽塔清理记[J].考古,1980(2):147—158.

[35]隋璐.宋遼金时期佛塔出土瓷器研究[C]//教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心,边疆考古与中国文化认同协同创新中心.边疆考古研究:第28辑.北京:科学出版社,2020:407—426.

[36]德新,张汉君,韩仁信.内蒙古巴林右旗庆州白塔发现辽代佛教文物[J].文物,1994(12):4—33.

[37]定县博物馆.河北定县发现两座宋代塔基[J].文物,1972(8):39—51.

[38]河北省文物局.河北文物精华之三:定州文物藏珍[M].广州:岭南美术出版社,2003:图59.

[39]内蒙古文物考古研究所,锡林郭勒盟文物保护管理站,多伦县文物局.内蒙古多伦县小王力沟辽代墓葬[J].考古,2016(10):55—80.

[40]滕艳玲.真觉寺金刚宝座[M].北京:北京出版社,2004.

[41]武俊玲.定窑白釉童子诵经壶[M]//首都博物馆.首都博物馆珍品集萃:第一辑.北京:社科文献出版社,2019:80—93.

[42]冉万里.辽代香炉的初步研究[J].文博,2002(4):62—71.

[43]陈述.全辽文:卷七:王泽墓志铭[M].北京:中华书局,1982:164—168.

[44]刘永翔.清波杂志校注[M].北京:中华书局,1994:214.

[45]刘祁.归潜志:卷第八[M].崔文印,点校.北京:中华书局,1983:91.

[46]黄信.论定窑“尚食局”款瓷器的分期问题[J].文物春秋,2019(4):40—48.

[47]白庆林.北京出土“尚食局”铭定瓷[J].文物天地,2010(3):99—101.

[48]北京市文物研究所,大兴区文物管理所.北京市大兴区辽金时代塔林考古发掘概况[J].北京文博,2009(1):26—31.

[49]北京市文物研究所.北京市密云区金代石棺墓发掘简报[J].北方文物,2018(2):20—23.

〔责任编辑:张晓虹〕