迁安爪村旧石器时代遗址调查研究

李燊 王法岗 付智军 何山

【关键词】河北迁安;爪村遗址;旧石器;小石器工业;细石叶工业

【摘要】爪村遗址是河北省内发掘的第一处旧石器时代遗址,历经多次调查发掘,已成为包含多个地点、自距今5万年前后至2.6万年之间多个文化层的旧石器时代遗址群,对构建燕山南麓旧石器时代晚期的文化序列,探索旧石器时代晚期的人群迁徙、文化交流等具有重要研究价值。2015—2016年,河北省文物研究所、河北大学历史学院、迁安市文化广播电视新闻出版局等单位又对爪村遗址及周围区域开展了系统的旧石器专题调查,不仅明确了既往发现的5801、86019、86020地点的具体位置和现状,还新发现了龙山1号、厅山1号、厅山2号、厅山3号地点,对遗址现状与分布、时代与文化序列、所属石器工业等有了进一步了解,为全面系统认识爪村遗址、加强对遗址的管理和保护、开展后续发掘研究等提供了基础资料。

————————

*本文为国家社会科学基金项目“河北迁安爪村旧石器时代晚期遗址发掘资料整理与研究”(编号:19BKG006)阶段性研究成果,得到国家重点研发计划项目“以泥河湾盆地为重点的华北早期人类演化与适应研究”(编号:2020YFC1521500)的支持

迁安爪村旧石器遗址发现于1958年,至今已有60余年,从一定意义上说是河北省发掘的第一处旧石器时代遗址,在河北考古历史上具有里程碑的意义。最早发现的5801地点,1986—1989年再次调查发掘时发现的86019、86020地点,共同形成环绕当时爪村的旧石器时代遗址群,于2006年5月被公布为第六批全国重点文物保护单位。

自20世纪90年代以后,爪村遗址未再开展野外工作,资料整理研究也基本停滞。历经30余年的风雨侵蚀及农业生产、基本建设等活动,爪村遗址受到不同程度的影响,周围区域地貌发生了巨大变化,遗址基础状况不明。为系统了解该遗址现状,进一步挖掘遗址内涵,为科学保护、研究提供基础资料,2015—2016年,河北省文物研究所(今河北省文物考古研究院)、河北大学历史学院、迁安市文化广播电视新闻出版局等单位对遗址及周围区域开展了系统的旧石器专题调查,对遗址现状与分布、时代与文化序列、所属石器工业等有了进一步了解。

一、发现研究过程回顾

1958年,当时的迁安县爪村农业生产合作社的社员们在爪村滦河渡口西南的山坡上挖掘黑土作为肥料,在地表以下1.5~2米处黑土层内发现大批动物化石。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所闻讯后派人前来发掘,共布设5个探坑,面积216平方米,发现丰富的哺乳动物化石,认为是一处古脊椎动物化石地点,命名为“5801地点”。化石种属包括披毛犀、野驴、野猪、赤鹿、转角羊、原始牛、纳玛象等,被命名为“爪村动物群”,时代为晚更新世。挖掘时还发现一些有破碎痕迹的燧石和骨片,疑似人工加工过的“石器”和“骨器”,但当时的发掘人员对周围环境进行考察并与人工打击制品对比后,否定了这些“石器”和“骨器”是人类有意打击而形成的,认为是“假石器”“假骨器”,其中“假石器”是“由周围低山的震旦纪石灰岩中冲出来的破碎碎石块”[1]。

后来,张森水先生对这些“假石器”进行了观察,认为从痕迹上看有转向打法形成的台面、重复的同向打击以及具有有位、有向的打击修理,不像是自然破碎,更像是人工打击形成。1973年,为弄清楚这些石质标本的性质,张森水先生到现场进行了考察,在1958年发现“假石器”的砂质泥灰层和略高于该层的砂层中又发现了14件石制品和一些动物化石。1989年,张森水先生对这次发现的14件石制品以及1958年发现的7件人工特征明显的石制品进行了研究,认为该地点石制品类型丰富,包括锤击石核、锤击石片、砸击石片、单直刃刮削器、角尖尖刃器、雕刻器、两刃砍砸器等,铀系法测年结果为距今4.2~5万年,处于旧石器时代晚期,具有我国北方旧石器时代中、晚期石器工业的共有特征[2]。同时,1958年爪村遗址发掘和研究者之一的黄万波先生也再次观察了当年发掘出土的“假石器”,判断其应属旧石器时代晚期的石器[3]。由此,爪村遗址石质标本的人工性质得到确认,5801地點也被正式确定为一处旧石器时代晚期古人类文化遗址。

20世纪80年代,河北省文物研究所谢飞先生带队在冀东滦河流域开展旧石器考古调查,调查的重点即为爪村遗址及周围区域[4,5]。1986年,在爪村村西的郭家坟发现86019地点,村南织布厂南侧发现86020地点,对两地点作试掘后,自1987年开始对两地点进行了正式发掘:1987年发掘86019地点T1,1988年发掘T2、T3;86020地点的发掘至1989年完成。期间,1988年还对原5801地点进行了发掘。发掘表明,5801地点埋藏于滦河第三级阶地下部,86019地点埋藏于第三级阶地的中部,层位明显高于5801地点,86020地点埋藏于滦河第二级阶地中下部。经过系统调查发掘,确认爪村遗址为时间跨度非常大的旧石器时代晚期遗址群,发现文化遗物超过万件,石制品类型非常丰富。5801、86019地点发现中国北方以小石片石器为特征的小石器工业制品,86020地点除发现典型的细石叶技术制品外,还发现骨针、骨锥各1件,对研究华北地区旧石器时代晚期的石器工业、细石叶技术的起源与扩散、骨器的起源等问题具有重要价值。

二、以往发现地点的再调查

本次专题调查伊始,首先对爪村遗址以往发现的5801、86019、86020三个地点进行了调查,在查阅相关记录资料、老照片,并咨询当年工作亲历者,走访村内老人的基础上,基本确认了三个地点的位置和现状。

(一)5801地点

5801地点是该遗址最早发现的旧石器地点,发表资料相对较多,但关于其位置多为文字描述和位置示意图,缺少详细、具体的位置点信息。1958年的简报记载该地点位于“冷大公路爪村滦河渡口西南方的山坡上”,“爪村之西约700米”,“距河也约700米”[1]。1973年张森水先生再次调查后发表的资料描述为“发掘点在原公社所在地西约500米处”,“东距滦河约0.5公里”[2]。1986年河北省文物研究所再次调查的记录显示,遗址坐落于一道“南北向沙岗”的“中部东侧”,“农耕小路边”[4],“坐落于郭家坟地点(86019地点)以西约300余米的西沟,发掘坑位于通往西沟土路的北侧”,“这里地势较低洼,呈平缓坡状”[5]。

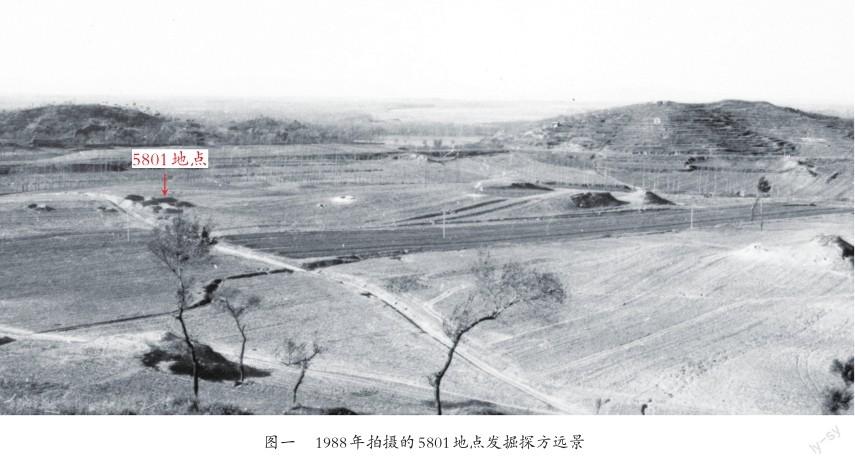

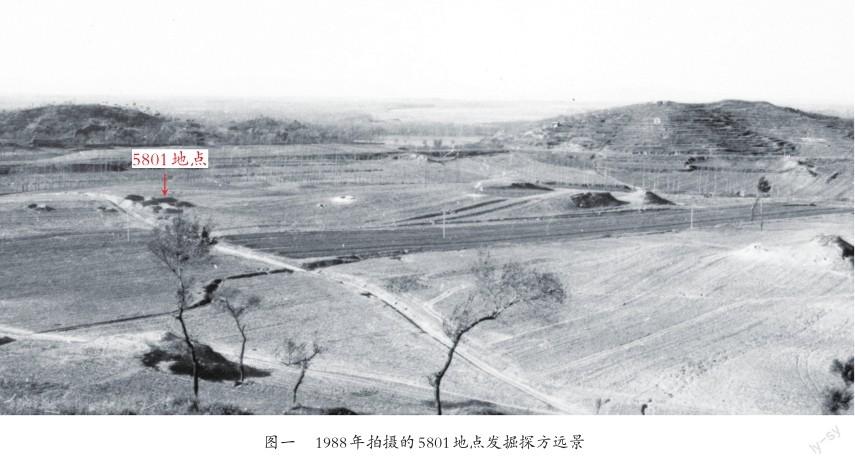

查阅20世纪80年代记录资料,1988年拍摄的5801地点发掘区的远景照片记录了遗址的详细位置(图一):一条农耕土路在爪村村西分为南北两叉,发掘坑分布在北叉土路向西的路北侧,位于一处缓坡上,向西有一低洼的沟。5801地点曾被称为“西沟地点”[5],推测照片中发掘坑西侧的浅沟应为西沟,这也与“位于通往西沟土路的北侧”[5]的记录相符。对比现在爪村及周围区域的航拍照片(图二),爪村村民住房已明显向西发展,但紧挨村西不远处分为南北两叉的土路向西通向一道南北向沙梁。这两条土路的位置、结构、分布都与1988年发掘时拍摄的远景照片中的土路相仿,可以判断即为1988年所拍摄的土路,其位置与结构整体变化不大。再结合发掘坑与原沙梁之间隔着西沟的记载,可进一步判断5801地点发掘区即位于现北侧分叉土路西段、南北向沙梁东侧稍远的位置。

现场核查发现,爪村村西基本处于北侧厅山、南侧磁山之间,两山的中间为缓坡状丘陵地貌,西侧自公路东侧有一道近南北向沙梁。沙梁南宽北窄,南端开阔为一圆形土包,土包北部立有“爪村遗址保护标志”碑。根据1988年拍摄照片和发掘坑在“通往西沟土路的北侧”“地势较低洼,呈平缓坡状”的文字记录判断,遗址发掘坑并不在保护标志所在位置,应在沙梁东侧、距离沙梁较远的缓坡位置。现沙梁东侧有一浅沟,已栽植树木,浅沟东侧平整,多开垦为农田,周围区域未发现蓝灰色或颜色较深的砂质黏土,亦未采集到石制品、动物化石等文化遗物。我们认为,调查中未发现文化遗物及埋藏文化遗物的蓝灰、深色砂质黏土,不能排除遗址堆积在后期平整土地中被破坏的可能,依据当年发掘的动物化石位于地表以下1.5~2米的深度,推测也有文化遗物被深埋的可能。西侧沙梁跟5801地点发掘区属于同一套地层,该区域保存有大面积的完整地层序列,因此在沙梁底部堆积中亦有发现文化遗物的可能。这些都有待进一步开展考古发掘来予以验证。

(二)86019地点

86019地点又称“郭家坟地点”,位于紧邻村西的郭家坟,西距5801地点300余米[5]。郭家坟为通往西沟土路北侧的一系列土丘,可能因这一带分布有不少酷似墓葬封土的圆形土丘而得名。当时的发掘地点位于与东侧民房仅有一路之隔的土丘之上,土丘东侧呈悬崖陡坎状,在同一土丘北部边缘布探方T1、T3,在土丘东南角布探方T2。发掘工作进行了三个年度,发掘面积255平方米,出土丰富的文化遗物,均埋藏于滦河的第三级阶地堆积中部,层位明顯高出埋藏于第三级阶地底部的5801地点。

依据爪村及周围区域航拍图,并结合实地核查可见,多年来爪村民房明显向南、向西发展,但在村西通往西沟的土路北侧依然保存有大范围的较高隆起,该隆起近似南北向的沙梁,由多个土包组成。南侧土包较矮小,呈不规则形,周围为缓坡。北侧有一较高近圆形的土包,土包东侧紧挨民房,因村民取土而呈陡崖状。两土包之间由缓坡相连。北部较高土包东侧为东西向呈陡崖状的窄梁,东端为较大圆形土包。土包因取土形成的陡崖上可见1~1.5米厚的灰绿—蓝灰色砂质黏土,但其中未发现文化遗物。

观察20世纪80年代发掘时拍摄的远景图片(图三)可见,郭家坟一带分布有多个土丘,西侧土丘多呈孤立状,东南侧多个土丘距离较近,中间有缓坡连接,形成近东北—西南向的沙梁。86019地点发掘坑位于最东端的土包东南侧,可能为T2,距离南侧土路较近。现在航拍图(图二)上,村西保存的沙状隆起分布范围较大,中间由取土残存的沙梁或缓坡相连。对比两图,现在航拍图中的大范围沙状隆起可与上世纪80年代拍摄远景照片中的土路北侧最近的多个土包的位置相对应,现村西民房包围区域中仍残存一座面积较小的土包,有窄沙梁与西侧土丘相连,其位置及其与南侧土路的距离与上世纪80年代拍摄照片中86019地点的发掘位置最接近,但面积已明显缩小,可能是村民建房取土所致,当时的发掘坑可能已在取土过程中消失。本次调查过程中在该区域未发现石制品、动物化石,但残存土包暴露的地层剖面保存了较完整的地层序列,剖面上仍可见到灰绿、蓝灰色砂质黏土,可能为86019地点文化层的堆积。调查虽未发现文化遗物,但确认了地点的大概位置,并在附近区域发现了相近似的地层堆积,不排除在以后的调查、发掘中发现文化遗物的可能。

(三)86020地点

86020地点位于爪村村南,冷大公路西侧,织布厂南侧[4]。1986年、1987年各试掘探方一个,1988年11月开始正式发掘,至1989年春季完成,发掘探方北侧紧邻织布厂围墙[5]。文化遗物埋藏于滦河第二级阶地的中下部,同一剖面上可见两个自然文化层,两个文化层中都发现了灰烬层或近圆形火堆遗迹,文化遗物丰富,皆发现细石叶工业制品,类型包括楔形、锥形、船底形细石核和圆头刮削器、雕刻器等,此外还发现骨针、骨锥各1件,骨锥通体刻有多组平行斜向刻纹。

本次实地调查发现,爪村村庄沿冷大公路西侧往南发展范围较大,86020地点已被民房包围在村南部。原织布厂已改建为村小学,小学南墙外修建有较窄的水泥路,遗址即位于水泥路的南侧。遗址周圈砌有保护围墙,与周围民房、道路隔开,整体保存较好。围墙内保存有较高的堆积,整体上西高东低,西侧堆积高出东侧10余米,两侧地层堆积存在明显区别,可能分别属滦河的第三、第二级阶地。东侧堆积东部大部分区域上部被取土,现在较为平坦,长有大量灌木,靠近东侧边缘立有巨石组成的遗址保护标志。

2015年,为详细了解该地点的地层、文化层、文化遗物等基本情况,河北大学历史学院在围墙内堆积东侧较低部分的东北角试掘25平方米,发掘过程中找到了1986年发掘探方的东南角,确认了当年发掘的具体位置。依据该试掘探方,文化遗物在地层中连续分布,无明显的间断,厚0.95米,与上世纪80年代发掘时文化遗物分为明显的上、下自然文化层的情况不同,文化遗物分布散漫,无集中分布区,石制品具有典型的细石叶工业特点,与上世纪80年代发掘出土的石制品相近似。

该地点保存面积大,地层堆积丰富,地层序列完整,可能代表了滦河第三至第二级阶地的堆积,对研究滦河发育过程具有重要价值。地层内文化遗物层位明确,石制品具有典型的细石叶工业特点。河北师范大学采集了发掘剖面地层内的碳十四样品,测定剖面时代在27.8~24.3 cal. BP之间,文化层年代为27.6~26.6 cal. BP[6]。该遗址的细石叶工业处于华北地区细石叶技术出现的早期阶段,对探索细石叶技术的起源、传播等具有重要意义,研究潜力巨大。

三、新发现旧石器地点

2015—2016年工作期间,在迁安市滦河两岸开展了大范围的旧石器专题调查,在爪村区域新发现旧石器地点4处:龙山1号、厅山1号、厅山2号、厅山3号地点,分布在厅山、磁山、龙山环绕的小区域内,与以往发现的旧石器地点构成密集的旧石器时代晚期遗址群。

(一)龙山1号地点

龙山1号地点位于爪村村东小学的东侧,省道S252青平乐线(冷大公路)东侧一个近圆形的小土包上,与86020地点隔公路相望,向东背靠龙山。河北大学历史学院调查时在土包下部的黑灰色砂质黏土中发现石制品,后自上而下挖掘一条1米宽的探沟,探沟中、下部地层序列、文化遗物层位与86020地点南壁剖面基本一致,发现石制品亦为细石叶工业制品。但86020地点缺失龙山1号地点上部地层堆积,大概率是因为顶部取土造成其局部堆积降低。整体分析,两个地点应为同一个遗址的不同位置,后期因地貌变化造成两个地点的分隔。

该地点保存面积较小,未进行过正式发掘,仅在调查及挖掘探沟的过程中发现有少量文化遗物,但是该地点保存了该区域滦河第二级阶地的完整地层序列,是研究滦河第二级阶地演化的典型剖面,对研究滦河发育过程和古人类生存时代、活动范围等都具有重要价值。

(二)厅山1号地点

厅山1号地点位于爪村西北、厅山东坡半山腰处残存的一小片堆积中,向北距离滦河河道较近。河北大学历史学院师生调查时在山坡上发现少量脱层的石制品、动物化石,为寻找文化遗物的原生层位,试掘约10平方米,在剖面顶部的黄色砂层中发现石制品、动物化石等文化遗物1000余件。石制品原料比较丰富,以石英为主,个体多较小,以中小型为主,类型包括石核、石片、刮削器、断块、断片等,体现出小石器工业的典型特征。

文化遗物发现于厅山半山腰山体凹陷处的小片残存堆积中,下部为山体基岩,与山脚下的堆积存在间隔。从1980年代发掘86019地点时拍摄的该区域远景照片(图三)中,可大概观察到该地点的堆积为覆盖在山体上的大片台地,与山脚下的地层堆积相连。从海拔高度、埋藏部位等因素分析,文化遗物埋藏于第三级阶地顶部,明显高于5801、86019地点文化遗物的层位。

该地点的石器工业属于小石器工业类型,与5801、86019地点属于同一文化传统。文化遗物埋藏于第三级阶地的顶部,时代介于86019与86020地点之间,是该区域旧石器时代晚期文化序列的一个重要环节,对探索该区域古人类的连续演化,构建该区域旧石器时代晚期的文化序列具有重要价值。

(三)厅山2号地点

厅山2号地点位于爪村西北、爪村西北片区新村东邻的一小片杨树林地里,向北距离厅山约400米,向西距离民房不足百米。河北大学历史学院师生调查时采集到石制品,后进行小面积试掘,在距地表深约1米处的黄褐色砂层中发现有石制品、动物化石30余件。石制品原料有燧石、石英、石英砂岩等,类型有石核、石片等,体现出小石器工业的特点。

该地点埋藏部位较低,地层与周围高处存在明显的间断,无法直接进行地层对比。从1980年代发掘86019地点拍摄的该区域远景照片(图三)中,亦可观察到该区域尚保存大片堆积,结合周围区域埋藏环境、地层堆积及文化遗物特征,该地点可能埋藏于第三级阶地中部,与86019地点接近或稍晚。

(四)厅山3号地点

厅山3号地点位于爪村西北、厅山东南侧山脚下一东西长约300米、南北宽约150米的低平台上,地处厅山1号地点、2号地点的中间地带。2016年,河北省文物研究所等单位调查时在平台东侧坍塌的沙堆中发现有石制品、动物化石,为确定文化遗物的埋藏层位,在平台东南侧边缘试掘约10平方米,在距地表深约1米的黄褐色砂层中发现有石制品、动物化石。

该地点石制品、动物化石比较丰富,在约10平方米的范围内发现100余件。石制品原料包括燧石、石英、石英砂巖、硅质灰岩、白云岩等,类型包括石核、石片、石器、残片、断块等,使用锤击、砸击两种剥片方式,石器类型包括刮削器、尖状器、钻器等,属于中国北方以小石器为主的工业类型,与该区域内5801、86019、厅山1号、厅山2号地点的石器工业非常接近,属于同一文化传统。动物化石数量较少,种属包括马鹿、蒙古野驴、草原野牛等,皆属于爪村动物群的种属范围。

该地点距离厅山2号地点非常近,文化遗物的埋藏环境、地层、石器工业等也基本相同,应属于同一层位,甚至是同一个遗址的不同部位。结合1980年代拍摄的86019地点发掘区远景照片(图三),该地点埋藏层位与86019地点接近,相当于第三级阶地中部的位置。该地点的发现进一步丰富了该区域旧石器时代的文化遗存资料,为认识大概相当于86019地点层位或时代的古人类活动提供了新的资料。

四、价值与意义

作为河北省内调查、发掘的第一处旧石器时代遗址,爪村遗址的发现揭开了河北省旧石器考古的序幕,在区域考古发展史上具有里程碑的意義。该遗址的发掘也是我国旧石器时代考古初期阶段的重要考古工作之一,围绕该遗址“假石器”“假骨器”的讨论,反映了当时国内学术界关于人工打制石器、骨器认定标准的辩论,在一定程度上推进了打制石器、骨器标准的建立,推动了旧石器时代考古学科的发展。

作为燕山南麓一处重要的旧石器时代遗址,爪村遗址包含地点众多,文化层位丰富,地层序列清晰,延续时间长,石器工业类型多样,具有独特的价值和意义。

1.爪村遗址目前已确认5801、86019、厅山2号、厅山3号、厅山1号、86020和龙山1号等7个地点,形成爪村周围分布面积广大、分布密集的旧石器时代晚期遗址群。

2.依据文化遗物埋藏地层,爪村遗址群至少包括滦河第三级阶地下部、中部、顶部以及第二级阶地等四个大的层位,细分起来可能包含更多的文化层,整体时代在距今5万~ 2.6万年之间,可基本建立起燕山南麓冀东北地区旧石器时代晚期的文化序列,为探索区域人类演化提供了基础资料。

3.爪村遗址文化内涵丰富,文化遗物数量众多,仅86019地点即发现石制品6000多件,整个遗址群发现文化遗物超过万件。石器工业包含小石器、细石叶两种类型,是中国北方旧石器时代晚期石器工业复杂化的一个缩影,对于研究旧石器时代晚期石器工业的演变、细石叶工业的起源等都具有重要价值。

4.该遗址出土了丰富的哺乳动物化石,5801地点化石代表的动物种属更被命名为爪村动物群,是中国北方晚更新世的标志性动物群。此外,还发现了一些打制、削制、磨制骨器等,特别是86020地点发现的削制骨锥,通体削制加工,加工精致,器表还饰有多组有规律的平行线纹,代表了该时期古人类制作骨器的高超技艺和精神思维的表达。

5.该遗址多处地点都保存有较多的原生堆积。虽然早期发掘的5801、86019地点发掘探方剖面、文化层在后期的建设中遭到破坏,但附近区域还可见到少量同类型地层堆积;86020地点保护方法得当,保存了较大面积的堆积,也保存了该区域第三级、第二级阶地的小面积完整堆积;新发现的龙山1号地点面积虽小,但保存了第二级阶地的完整地层序列,是研究该区域第二级阶地形成过程的典型剖面;新发现的厅山1号、2号、3号地点代表了第三级阶地内新的文化层,对于完善该区域文化序列和古人类演化进程具有积极意义。

总而言之,爪村遗址群地理位置重要,地处燕山南麓的冀东地区,位于东北与中原的中间地带,也是南北人群、文化交流传播的重要通道上。该遗址文化内涵丰富,时间跨度大,文化序列完整,石器工业多样,对构建我国北方地区旧石器时代晚期的文化序列,探索华北地区现代人的起源与扩散、南北文化的交流与传播、小石器技术的发展演变、细石叶技术的起源与扩散等问题都具有独特的价值。

致谢:本文前期调查工作得到迁安市文化广电和旅游局的帮助和支持,河北大学历史学院李罡老师开展了前期调查并提供详细资料,谨致谢忱!

————————

[1]裴文中,黄万波,邱中郎,等.河北迁安第四纪哺乳动物化石发掘简报[J].古脊椎动物学报,1958,2(4):213—230.

[2]张森水.河北迁安县爪村地点发现的旧石器[J].人类学学报,1989(2):107—113.

[3]黄万波.迁安爪村“假石器”:订正一个历史的误解[J].人类学学报,1989(2):114—117.

[4]三川.爪村调查记[J].化石,1990(1):12—13.

[5]谢飞.学界泰斗,慈爱长者:张森水先生倾心河北旧石器考古事例之一[J].化石,2017(4):15—21.

[6]王春玥.MIS-2早期冀东地区古环境变化特征与古人类活动[D].石家庄:河北师范大学,2018.

〔责任编辑:成彩虹〕