中国各民族人口空间分布格局的变迁与模式研究

毕忠鹏 段成荣 盛丹阳

摘 要:人口大流动、大融居时代背景下,大散居、小聚居、交错杂居的民族人口空间分布格局不断深化,为促进各民族交融互嵌发展提供了重要契机,也给全面深化认识各民族人口空间分布变迁规律提出了新要求。基于1953年以来历次人口普查汇总数据,通过计算群内接触指数、人口区位熵、人口再分布指数等指标,从人口空间分布的集散程度、地区偏好、动态变化三个维度,全面分析我国各民族人口空间分布格局的变迁及模式。研究发现:我国各民族人口群内接触指数呈下降态势,族际接触互嵌程度强化、分散化程度进一步提高;各民族人口空间扩散地区偏好存在明显差异,地区偏好具有距离邻近与经济吸引的双重效应特征;各民族人口再分布仍然保持活跃,民族人口空间分布格局仍处重要调整期。基于此,文章认为各民族人口空间分布的再构为当前民族交融互嵌发展提供了重要基础,但是已有研究仍然忽视了我国人口空间分布的族际差异性,忽略了各民族人口空间分布变迁的渐进性和长期性,对非传统民族地区少数民族人口关注明显不够。未来应从动态差异视角出发全面认识我国民族人口空间分布格局,从民族互嵌高度出发重新审视我国民族人口空间分布变迁,从民族工作需求出发从容应对我国民族人口格局变迁与挑战,从而优化民族人口分布格局,促进各民族交往交流交融,全面构建民族互嵌社会结构。

关键词:民族人口;空间分布;变迁;模式

收稿日期:2022-10-15;修订日期:2023-01-17

基金项目:国家社会科学基金重大项目“少数民族人口迁移流动与民族互嵌格局形成研究”(20&ZD172)。

作者简介:毕忠鹏,中共湖南省委党校青年与社会建设教研部讲师;段成荣,中国人民大学人口与发展研究中心教授,博士生导师;盛丹阳,中国人民大学社会与人口学院博士研究生。

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)03-0020-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.033

人口分布是指一定时间内、一定空间上的人口分布状况,是人口动态变化在地理维度上的静态体现。70多年来尤其是改革开放以来,各民族在社会生活中紧密联系的广度和深度前所未有,我国大散居、小聚居、交错杂居的民族人口分布格局不断深化,呈现出大流动、大融居的新特点【 引自2019年9月27日习近平在全国民族团结进步表彰大会上的讲话,参见:http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/27/content_5434113.htm

】。2020年少数民族流动人口规模已达到3371万人,占全国流动人口的比重达到9%,超过了少数民族人口占全国人口的比重(8.89%)。此外,少数民族人口流动参与度达到26.9%,超过汉族人口(26.6%)

【相关数据根据2020年第七次全国人口普查汇总数据计算得出。少数民族人口流动参与度是指少数民族人口中,参与流动的人口所占比重。少数民族人口包含55个少数民族、其他未识别民族,以及加入中国籍的外国人。】

,人口流动参与度后来居上。在此背景下,全面深化认识我国各民族人口空间分布格局的变迁与模式,不仅是大流动、大融居时代特征下关照各民族发展的现实要求,更是深刻理解各民族交往交流交融的现实基础,对于认识互嵌共生的民族关系、构建民族互嵌社会格局具有重要的现实意义。

一、文献综述

自1935年胡焕庸先生在《地理学报》发表《中国人口之分布》一文[1],首次对中国人口的空间分布格局作出了明确判断,揭示了中国人口空间分布格局的异质性特征以来,人口空间分布一直成为人口学、地理学、社会学等众多学科领域关注的热点问题。且随着研究的不断深入,对人口空间分布格局的研究不断向不同区域、不同群体拓展,其中不乏对少数民族人口空间分布格局的关注。总体而言,相关研究主要集中在两个层面:一是在总体层面关注少数民族人口空间分布格局的变迁;二是从区域比较或是族际比较的视角出发探究不同地区少数民族和不同民族人口的空间分布格局。

从少数民族人口总体视角来看,自1953年以来中国少数民族人口的空间分布呈现地域扩散的变化过程,少数民族人口的地域分布由西部向中部、东部扩散 [2-3],各民族人口散、杂居程度进一步提高[4]。尤其是进入21世纪以来,少数民族人口空间分布格局发生明显变动。虽然少数民族人口在省级行政区间的分布格局变化不大,仍较为集中在传统区域,但是少数民族人口集中程度减少,离散度显著提升[5-6]。少数民族人口再分布渐趋活跃,呈现向东部沿海地区扩散的态势,东部地区也成为少数民族人口增长速度最快的地区,远高于同地汉族[7-8]。在人口大流动的背景之下,少数民族人口向城镇、东部地区扩散,跨区域、跨民族流动改变了我国传统的“大杂居、小聚居”的民族居住空间格局,使“大杂居”状态更加凸显,“小聚居”现象逐步萎缩,重塑了民族人口分布状况[9-10]。与此同时,少数民族人口分布从西、中、东向西、东、中的梯度格局转变,除在传统的云南、贵州、新疆、青海等地形成多个民族多样性中心之外,在内蒙古、东南沿海、京津冀等地区以及上海、深圳、武汉等大城市形成多个次级民族多样性中心,表明少数民族人口的分布朝着地域扩散的方向发展[11-12]。第七次全国人口普查

数据表明,少数民族人口占比西降东升态势明显,西、东、中分布格局进一步强化[13]。

从区域和族际比较视角来看,一方面,部分研究集中关注新疆、云南等少数民族传统聚居地区。研究发现,新疆南北民族分布差异大,总体上各民族呈现“大杂居、小聚居”的特点,并且大多数民族人口自20世纪90年代以来空间分布呈分散趋势[14-16]。新疆各民族人口空间分布变迁明显不同,其中汉族和回族较为分散、哈萨克族较为集中[17-18]。对云南的研究指出云南民族多样性由滇西南向东北依次递减,云南省民族多样性在总体上呈上升趋势的同时区域间民族多样性差距呈减少趋势,区域间民族人口差距缩小[19]。此外,也不乏对四川、广西、内蒙古、甘肃、宁夏等地区少数民族人口分布的研究[20-24]。另一方面,也有部分研究关注东南沿海地区,如上海、北京等地区少数民族人口分布。张天路、赵书对北京少数民族人口分布的研究指出,北京少数民族人口集中分布在近郊區,分布特点为大分散、小聚居[25-26]。上海少数民族人口相对集中分布在内外环线之间的区域内,由于共同的风俗习惯、共同的民族心理和相互关照的需要,出现了少数民族聚落[27],少数民族常住人口在空间格局上存在显著的“同质集聚、异质隔离”[28]。当然也不乏对单个民族人口空间分布的深入研究,如回族、朝鲜族、塔塔尔族等民族[29-31]。

综上所述,自普查数据得以开发以来,有关少数民族人口空间分布格局的研究逐渐增多,对少数民族人口空间分布的现状和变化态势基本清楚。存在总体层面研究多,分民族比较研究少;

时点现状研究多,纵向多期趋势比较研究少的特点。立足新发展阶段,我国各民族人口空间分布格局变迁有何新特点、新规律;各民族人口空间分布有何共同模式和差异之处?总结各民族人口分布格局变迁的模式,既有利于合理引导各民族人口布局,推动各民族人口发展;

也有利于促进各民族交往交流交融,构建民族互嵌式社会。基于此,本研究基于2020年最新人口普查数据,结合1953—2010年历次全国人口普查数据,深入分析比较我国各民族人口空间分布的集散程度、地区分布、再分布变动等特点和模式,为制定相关民族发展政策,优化民族人口布局,促进民族交往交流交融,构建民族互嵌格局提供支撑。

二、数据来源与指标方法

1.数据来源

为深入分析我国各民族人口空间分布格局现状及特点,同时纵向长时间比较分析各民族人口分布历史变迁的趋势和规律。

依托2020年第七次全国人口普查数据,同时结合以往年份人口普查数据,考虑纵向多期可比性及数据限制,本研究聚焦省级行政区划层面,重点考察我国各民族人口空间分布格局的特点和变迁模式。值得注意的是,由于我国省级行政区划的多次调整,部分地区比较时从有数据的年份开始,同时为了纵向比较,按照2020年的行政区划标准对之前年份进行调整。需要指出的是,鉴于数据的可获取性,数据中未包含现役军人数据,也未将港澳台地区纳入分析。此外,少数民族人口指全国人口中除汉族之外的人口,包括其他未识别民族与外国籍加入中国籍人口。以下数据的整理、计算过程若无特殊说明,均同此。

2.指标方法

(1)暴露指数。如果说某民族人口分散化程度不断提高,而不是集中分布在特定地区,那么特定地区内该民族人口彼此接触的概率将不断降低。本文选用群内暴露指数,该指数表示个体在所在区域中遇到同一群体成员的概率,可以反映某个民族成员彼此接触的概率(后称“接触指数”)[32],也可间接反映其人口空间分布的集散趋势。计算公式如下:

EXX=100iXiXXiPi(1)

其中,Xi表示i区域X民族的人口数,X表示全部区域民族X的人口数,Pi表示i区域的总人口数。群内接触指数的取值范围为[0,100],取值越小,表明某民族人口彼此接触概率越小,而族际空间接触的概率更大,人口更加分散,空间内聚性更弱。

(2)人口区位熵。人口区位熵常用来研究某一区域内民族人口空间分布的集散状况。人口区位熵在研究不同区域单元民族人口均匀/集中程度时不具有“地域空间大小”的概念,它仅表示某一民族人口的集中化程度。换句话说,不论研究单元面积多大,只要某一民族人口占该研究单元总人口比例与全国该民族人口占全国总人口比例比值突出即为分布集中,否则为分布分散。其公式可表示为【 区位熵的计算与解释参见:曾毅,马力,姜卫平. 生命支持系统大百科全书 人口分卷[M].北京:中国人口出版社,2010∶576。】:

LQ=Pij/PjPi/Pt×100(2)

其中,Pij表示第j个省的i族人口数;Pj表示第j个省的总人口数;Pi表示全国i族人口数;Pt表示全国总人口数。值得注意的是,我国各少数民族间人口规模差距更加明显,那么在计算各少数民族人口区位熵时,尤其是部分人口较少民族,可能分母(Pi/Pt)非常小,导致部分少数民族在许多地区人口区位熵非常大,而在众多地区都呈现集中分布,而实际情况并非如此。因此在计算各少数民族人口区位熵时,Pj表示第j个省的少数民族人口数,Pt表示全国少数民族人口数。当某一少数民族人口在某地区人口区位熵大于100时,即表明该民族人口在该区域单元的分布比重大于该民族人口在全国少数民族人口中的比重,则人口分布相对而言更加集中。

(3)人口再分布指数。人口再分布指数可以衡量人口地区分布的动态变化过程,其公式可表达为:

P=12|pi,t+n-pi,t|(3)

其中,pi,t+n是时间t+n时地区i的人口在全国总人口中的比例;pi,t是时间t时地区i的人口在全国总人口中的比例。同理若为各民族人口,同样可以计算各民族人口再分布指数。人口再分布指数实际上反映的是两次调查或者普查之间,人口在不同地区间的再分配情况。指数越大,表明人口在各地区间的再分配越活跃;指数越小,表明人口在地区间的再分配越平静。

由于我国历次人口普查之间的时间间隔并不相同,人口再分布指数大小可能受到时间间隔因素的影响,因而通过(3)式得到的各次人口普查之间人口再分布指数不能直接比较,为此计算每十年的人口再分布指数P*,具体公式可表示为:

P*=10×P/N(4)

其中,N表示两次人口调查或者普查之间的间隔年数。

三、各民族人口空间分布格局变迁及模式

1.各民族人口群内接触指数不断降低,空间分布格局呈分散化态势

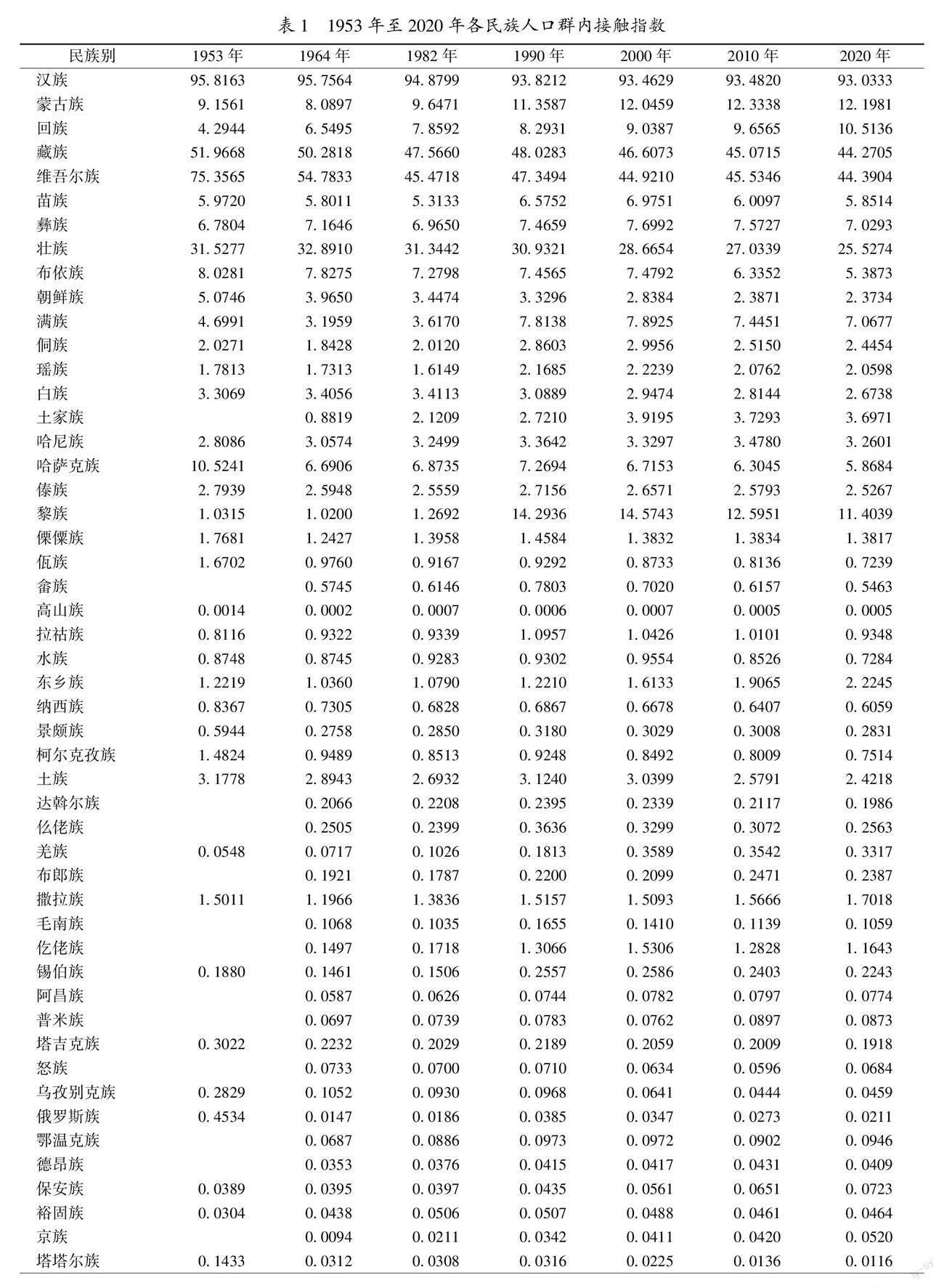

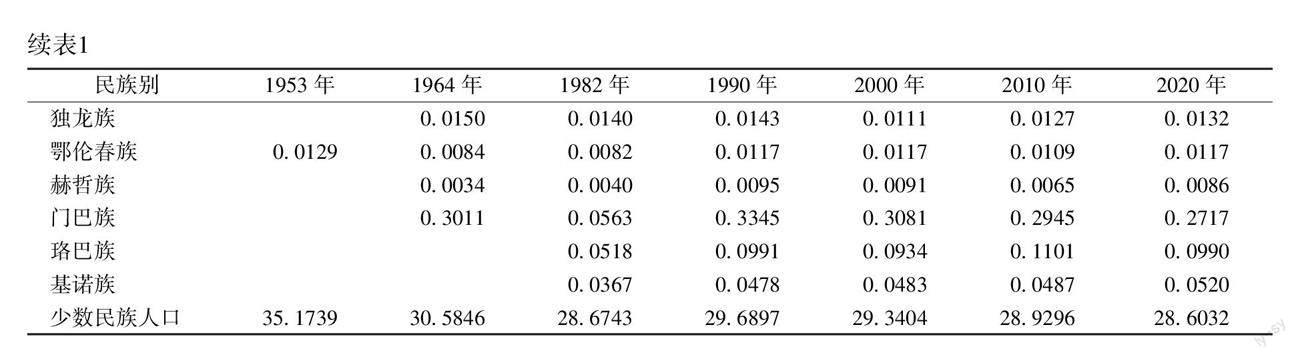

横向比较来看,少数民族人口群内接触指数明显低于汉族。其中,汉族人口群内接触指数在各民族当中始终最高,群内接触指数始终在90以上,少数民族人口群内接触指数仅在30左右,两者差异主要来源于人口基数与地区分布的差异。尤其是汉族人口在各省(自治区、直辖市)分布更加均匀,因此群内接触指数更高,但并不意味着汉族人口分布更加集中。从变化趋势来看,少数民族人口与汉族人口群内接触指数随时间推移均呈现下降趋势,其中少数民族群内接触指数由1953年的35.17降至2020年的28.60,降低了6.57,超过汉族降低水平(2.79)(见表1)。表明少数民族人口空间分布内聚性不断减弱,空间分布格局不断分散。

纵向比较来看,我国绝大多数民族人口群内接触指数随时间推移呈现下降态势,表明在省级区划层面不同民族族际接触概率更大,各民族人口空间分布分散化程度不断提高。具体来看,1990年至2020年间,56个民族中有43个民族人口的群内接触指数呈现不同程度的下降。以2010年至2020年最近10年间各民族人口群内接触指数变化来看,56个民族中有43个民族人口的群内接触指数在下降,另外13个人口群内接触指数上升的民族中,除撒拉族、东乡族、回族3个民族人口群内接触指数有一定程度上升之外,其他10个民族增长幅度非常小。且上述13个人口群内接触指数提升的民族中,除基诺族、保安族、京族、回族4個民族在2010年之前的不同时期群内接触指数均呈提升之外,裕固族、独龙族、鄂伦春族、乌孜别克族、赫哲族、鄂温克族、怒族、撒拉族、东乡族等9个民族人口的群内接触指数在2010年之前的多个时期都出现过不同程度的下降(见表1)。由此可知,各民族人口群内接触指数呈现不断降低的总趋势,各民族族际接触概率不断提升,各民族人口空间分布内聚性减弱,分散化程度提高。

2.各民族人口空间分布地区偏好明显,族际分布类型与变迁模式各异

人口区位熵可以观察某一属性人口在某一空间单元的集中分布程度,可同时从民族和地区两个视角来进行比较。根据有关学者的计算,LQ在数学上的均值为100(μ),其均值对应的标准差的上限为(μ+σ),下限为(μ-σ),大约对应的阈值为120和85[33]。为此,本文将区位熵≥120的表示某群体在该地区高度集中,区位熵≥85且<120的表示某群体在该地区中度集中,区位熵<85的表示某群体在该地区低度集中。为了对各民族人口的地区分布类型进行更细致的划分,将≥120和<85的区位熵进一步划分,

区位熵≥200的表示极高度集中,区位熵≥120且<200的表示高度集中,区位熵<10的表示极低度集中,区位熵≥10且<85的表示低度集中。

总体而言,我国少数民族人口区位熵的地区分布与汉族人口呈互补状态(见图1),即少数民族人口集中度越高的地区,汉族人口的集中度越低,反之,少数民族人口集中度越低的地区,汉族人口集中度越高。与少数民族相比,汉族人口区位熵的地区分布较为平均,极差较小。可以看出,我国少数民族人口分布格局一定程度上仍然保持着传统分布特征。

分民族比较来看,各民族人口空间分布存在明显的地区偏好,族际间具有明显的差异。其中,有的民族在全国超过一半的省份均属于高度集中分布,如高山族、回族,有的民族在全国绝大多数省份属于低度集中,人口仍然集中分布在特定省份,如塔吉克族、傣族、普米族、基诺族等。依据2020年各民族人口区位熵,当前我国各民族人口空间分布有以下类型(见图2)。

一是全域分散分布型。该类型民族的人口分散分布在全国大多数省(自治區、直辖市),并未表现出单一的地区偏好。属于该类型的民族有高山族、回族2个民族。如高山族在31个省(自治区、直辖市)中的21个属于极高度集中(或高度集中),人口空间分布格局较为分散。

二是传统—邻近地域分布型。该类型民族的人口一部分仍然集中分布在传统分布区域,同时在与其传统分布地区相邻的地区同样高度集中。属于该类型的民族有撒拉族、独龙族、锡伯族、纳西族、藏族等5个民族。如藏族除在传统地区(西藏)集中分布之外,在邻近青海、甘肃、四川等地区也属于极高度集中分布。

三是传统—飞地地域分布型。该类型民族的人口一部分仍然集中分布在传统分布区域,此外在与其传统分布地区较远的地区也呈现集中分布,呈现出一种飞地分布的特点。属于该类型的民族有瑶族、毛南族、仫佬族、壮族、侗族、布依族、畲族、苗族、水族、土家族、仡佬族、佤族、阿昌族、赫哲族、土族、德昂族、黎族、哈尼族、朝鲜族、白族、俄罗斯族、京族、彝族、布朗族、傣族、景颇族、拉祜族、怒族、达斡尔族、鄂伦春族、满族、鄂温克族、蒙古族、裕固族、塔塔尔族等35个民族。进一步分析发现,此类型的民族人口飞地特征有两种表现形式:

一方面,如赫哲族、朝鲜族、达斡尔族、鄂伦春族、满族、蒙古族、裕固族等主要分布在东北、内蒙古等地区的民族,同时在京津冀、山东等地区也呈现集中分布;

另一方面,如毛南族、壮族、侗族、苗族、水族、土家族、白族、布朗族、傣族、哈尼族、德昂族等主要分布在云南、广西、贵州等西南民族地区的民族,同时在广东、浙江、福建等东部沿海地区也呈现集中分布。

四是传统地域分布型。该类型民族的人口仍然高度集中分布在传统分布地区,在其他地区分布较少。属于该类型的民族有普米族、傈僳族、保安族、东乡族、羌族、基诺族、乌孜别克族、珞巴族、柯尔克孜族、门巴族、塔吉克族、维吾尔族、哈萨克族等13个民族,该类民族多分布在云南和新疆。如2020年“七普”数据表明,基诺族人口集中分布在云南的比例高达97.09%、乌孜别克族人口集中分布在新疆的比例高达96.54%。

从动态视角来看,我国各民族人口空间分布格局随时间推移不断变迁,一方面,众多少数民族人口从传统民族地区向非传统地区扩散;另一方面,我国民族人口空间分布格局变迁遵循着邻近性与经济性并重的原则,各民族当前分布格局与其传统分布地区密切相关,同时向东南沿海经济发达地区集中趋势凸显。我国各民族人口地区分布变迁的动态过程展现出如下模式。

其一,多地域分布变动模式。该模式民族的人口空间分布并非始终如一分布在特定地区,而是呈现多地区的空间扩散变化过程,其人口空间扩散方向受到距离邻近与经济最优双重属性的共同影响。该模式的代表性民族有朝鲜族。朝鲜族人口1953年仅在黑龙江、吉林、辽宁三省呈极高度集中分布,直到1990年依然保持此格局,之后

开始向其他地区扩散,至2020年,在山东、北京、广东形成极高度集中分布,同时在上海、内蒙古、江苏呈现高度集中分布。由此朝鲜族人口占比在东北三省的占比不断降低,由1953年的99.27%降至2020年的84.55%,在其他地区占比不断上升,如1953年仅有0.03%的朝鲜族人口分布在北京,2020年这一比例达到1.94%,提升了近两个百分点。类似此模式的还有白族、赫哲族、布依族、水族、俄罗斯族等民族。

其二,特定地域集中分布变动模式。该模式民族的人口空间分布的历史变迁呈现特定的地区偏好分布,人口空间分布格局逐渐由传统地区向特定地区扩散,特定地区除传统地区邻近之地外,尤其是倾向于广东和浙江(或其中一地)集中分布。该模式的代表性民族有毛南族。毛南族人口在1953年仅在广西呈现极高度集中分布,之后由于民族识别的原因,1990年时毛南族在贵州也呈现极高度集中分布,随后毛南族人口空间分布朝着特定地区扩散,至2020年在广东和浙江也呈现极高度集中分布。如2000年毛南族人口分布在广西和贵州两地合计占比为97.81%,到2020年则下降为82.98%,同时在广东的占比则由2000年的1.18%上升至2020年的10.60%,提升了9.42个百分点。类似此模式的还有侗族、仡佬族、佤族、阿昌族、哈尼族、景颇族、傣族、布朗族等民族。

其三,传统地域固化分布变动模式。该模式民族的人口空间分布格局随时间推移呈现出非凡的稳定性,始终在传统地区呈现高度集中分布。该模式的代表性民族有基诺族。基诺族在1982年仅在云南呈高度集中分布,至2020年仍然保持该分布格局,在除云南之外的其他地区都是低集中分布。1982年基诺族人口有99.93%分布在云南,至2020年该比例依然保持在97.09%,人口分布较为集中。类似此模式的还有普米族、门巴族、塔吉克族、柯尔克孜族、哈萨克族等民族。

3.各民族人口再分布仍保持较为活跃,人口再分布格局仍处重要调整期

1953年以来各民族人口再分布指数的变动表明我国人口的地区再分配过程在不同历史时期存在一定的差异。总体而言,少数民族人口与汉族人口再分布均呈现出高—低—高—低的动态变化过程,我国少数民族人口在经历了1953—1964年的再分布活跃期之后,在1964—1982年再分布活跃度明显降低,随后在1982—1990年期间人口再分布再次进入高度活跃期,之后再分布活跃度明显降低,保持在一个较为稳定的水平,汉族人口再分布活跃同样如此(见表2)。尽管少数民族人口再分布指数相较于其峰值有所降低,但是在各个时期,少数民族人口再分布指数始终高于汉族人口再分布指数,即使在1990年之后,少数民族人口再分布指数明显下降,但是其人口再分布指数也与汉族人口活跃期的再分布指数相当。少数民族人口更高的人口再分布指数也从侧面反映出我国少数民族人口仍然保持较为活跃的分布格局。

横向比较来看,当前我国各民族人口再分布存在明显的差异,其中有的民族人口再分布指数较高,人口在地区之间的再分布较为活跃,如高山族(0.1883)、仫佬族(0.1468)、布依族(0.1192)、鄂伦春族(0.1031)等民族。有的民族人口再分布指数较低,人口在地區之间的再分布变化缓慢,如乌孜别克族(0.0172)、基诺族(0.0132)、纳西族(0.0105)、维吾尔族(0.0061)等民族(见表2)。总体而言,当前我国各民族人口再分布仍保持活跃的特征,2010—2020年55个少数民族中,有高山族、仫佬族、布依族、水族、毛南族、仡佬族、侗族、苗族、土家族、白族、满族等32个民族的人口再分布指数高于少数民族人口总体水平,另有锡伯族、哈尼族、朝鲜族、蒙古族、布朗族、回族等11个民族,共计43个民族人口的再分布指数高于汉族人口再分布指数。由此可知,我国绝大多数民族人口再分布仍然较为活跃,意味着我国民族人口空间分布格局尚处重要调整期,传统民族人口分布格局在逐渐被打破。

参照人口区位熵的划分方法,根据历次普查间各民族人口再分布指数的均值(μ)和标准差(σ),设定划分高、中、低活跃度的上限值(|μ+σ|)和下限值(|μ-σ|),据此可将历次普查间各民族人口再分布指数划分为高度活跃、中度活跃和低度活跃三种类型。由此可知,我国各民族人口再分布的历史变迁呈现如下模式(见表3)。

(1)高度活跃稳定型。该类型民族的历次普查间人口再分布指数在众民族中始终属于高度活跃的类型,表明人口在地区间的分布变动始终保持活跃。属于该模式的有高山族。

(2)高—中活跃转变型。该类型民族的人口再分布指数在初期属于高度活跃类型,随着时间推移人口再分布活跃类型转变为中度活跃类型,表明人口在地区之间的再分布与其他民族相比活跃度有所降低。属于该模式的民族有土家族、京族、回族3个民族。如土家族在1953—1964年、1964—1982年、1982—1990年三次普查间人口再分布都属于高度活跃,1990年之后人口再分布活跃性开始降低,持续稳定在中度活跃水平。

(3)低—高活跃转变型。该类型民族的人口再分布指数初期在众多民族中属于低度活跃型,随着时间的推移转变为高度活跃型,人口地区间的再分布相较于其他民族更活跃。属于该模式的民族有仫佬族、布依族、鄂伦春族、水族、怒族、赫哲族、毛南族、仡佬族8个民族。

(4)低—中活跃转变型。该类型民族的人口再分布指数初期在众多民族中属于低度活跃型,随着时间推移转变为中度活跃类型。属于该模式的民族有苗族、塔吉克族、彝族、壮族、保安族、景颇族、白族、满族、汉族、傣族、哈萨克族等30个民族,也是民族数量最多的一种模式。

(5)中度活跃稳定型。该类型民族的历次普查间人口再分布指数在各民族中始终属于中度活跃类型,人口地区间再分布较为活跃。属于该模式的民族有侗族、达斡尔族、土族、畲族、锡伯族、俄罗斯族、蒙古族9个民族。如侗族人口再分布类型,除1964—1982年间属于低度活跃型之外,在其他普查期间均属于中度活跃类型,人口再分布始终保持中度活跃水平。

(6)低度活跃稳定型。该类型民族的历次普查间人口再分布指数在各民族中始终属于低度活跃类型,尽管在某个时期处于中度活跃类型,但是从初期和近期的变化趋势来看,稳定维持在低度活跃类型。属于该模式的民族有柯尔克孜族、乌孜别克族、基诺族、纳西族、维吾尔族5个民族,人口再分布地区间变动较小,长期稳定分布在特定地区。

综上可知,尽管各民族中有的民族人口再分布活跃类型由高向低转变,但是人口再分布保持中度活跃类型占据了主导。未来我国绝大多数民族人口在地区间的再分布有可能仍保持一定活跃度,民族人口空间分布格局远未稳定,也正在为各民族交融互嵌发展奠定人口空间基础。

四、结论与讨论

各民族人口空间分布格局是人口动态变化在地理空间上的静态体现。本文基于2020年最新人口普查数据,结合1953年以来其他历次人口普查数据在省级层面分析了我国各民族人口空间分布格局的变迁及模式,得到以下结论。

第一,我国多数民族人口群内接触指数不断降低,人口空间分布格局分散化程度不断提高。从动态变化视角来看,1990年至2020年间,56个民族中有43个民族人口的群内接触指数呈现不同程度的下降趋势,另外13个民族人口的群内接触指数除基诺族、保安族、京族和回族4个民族人口的群内接触指数呈持续提升之外,其他9个民族人口的群内接触指数在多个时期出现过下降,呈波动变化态势。由此可知,各民族人口群内接触概率总体呈现下降趋势,各民族人口空间分布分散化变迁过程正加速形成族际空间互嵌格局。

第二,我国各民族人口空间分布格局具有明显的地区差异,族际分布类型各异。总体而言,我国少数民族人口与汉族人口空间分布在地区间呈现互补状态,少数民族人口区位熵地区差异明显,地区分布更不均衡。分民族比较而言,各少数民族人口空间分布格局具有明显的族际差异,主要表现出全域分散分布、传统—邻近地域分布、传统—飞地地域分布、传统地域分布四种类型。在动态视角上,各民族人口空间分布格局变迁遵循多地域分布变动、特定地域集中分布变动、传统地域固化分布变动三种模式。

第三,我国各民族人口再分布仍然保持活跃,人口再分布格局仍处重要调整期。总体来看,各时期少数民族人口再分布指数远远高于汉族人口,少数民族人口再分布更加活跃。具体来看,2010年至2020年间55个少数民族中有43个民族人口的再分布指数高于汉族,当前大多数民族人口再分布也保持活跃水平。族际比较来看,我国各民族人口再分布变动呈现出高度活跃稳定型、高—中活跃转变型、低—高活跃转变型、低—中活跃转变型、中度活跃稳定型、低度活跃稳定型六种模式。各民族人口较为活跃的再分布趋势正逐渐改变传统民族人口分布格局。

2021年中央民族工作会议强调,要促进各民族交往交流交融,逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入。各民族人口群内接触指数不断降低,空间分布离散化程度不断提高,人口再分布依然保持活跃状态,进一步强化了各民族人口交错杂居的空间格局,深化了各民族你中有我、我中有你全方位嵌入的空间互嵌格局。也启示我们,要重视当前各民族人口空间分布格局的重要调整期,借助各民族人口日益分散的空间互嵌之势,造就各民族人口全面互嵌之局。在人口大流动与民族互嵌发展的双重背景之下,对我国民族人口空间分布格局的研究忽视了族际的统一性与差异性同在,忽略了民族人口分布变迁的渐进性与长期性并存。今后全面认识各民族人口空间分布格局变迁的特点、规律和机制仍是合理有序引导民族人口分布与民族互嵌格局相适应、推动民族人口地区分布格局与民族工作发展相协调的关键。当前研究受限于数据,仅从省级区划层面对各民族人口空间分布进行了考察,对当前民族人口分布格局的内在机制也难以说清道明。为此,应从如下方面着手持续关注民族人口空间分布格局变迁,深化民族人口空间分布相关研究。

其一,从动态差异视角出发全面认识我国民族人口空间分布格局。当前不乏人口分布非常分散的民族,但仍有部分民族人口分布较为集中,各民族人口空间集散程度和分散过程存在明显的高低之分和快慢之别。只有从动态差异视角全面总结各民族人口分布的特点和变化规律,才能分类施策,根据各地区、各民族不同特点推动民族互嵌向差异化方向发展,铸成更加牢固的民族互嵌格局。

其二,从民族互嵌高度出发重新审视我国民族人口空间分布变迁趋势。空间互嵌之基在多维度民族交融互嵌格局中具有基础性引导作用。各民族人口空间分布格局变迁,是当前人口大流动过程中各民族人口空间位置变化的直接反映。同时人口空间位移也带来各民族人口城乡融合、就业身份、文化交融的全方位发展,不仅增加了各民族彼此交往接触的机会,也促进了各民族人口在经济、文化等方面的融合。

其三,从民族工作需求出发从容应对我国民族人口分布格局的变迁与挑战。民族人口空间分布格局已然发生重大转变的现实情境给新时期民族工作发展带来了众多挑战。新时期民族人口空间分布格局的新特点与新趋势,意味着民族工作的现实条件同以前相比发生了重大变化,尤其是当前东部非传统民族地区正逐渐成为部分少数民族人口快速集中分布区,与民族工作重点关注传统民族地区的着力点并不一致。为此,我国民族工作发展的现实需求应与民族人口分布格局相适应,既应保证各少数民族人口分布优势地区的发展,促进各民族紧跟时代步伐,共同团结奋斗、共同繁荣发展;又应借鉴西部民族地区、农村地区民族工作的有效经验,做好新时代东部地区、城市地区民族工作,推动民族地区与非民族地区民族工作的有效衔接。

参考文献:

[1]胡煥庸.中国人口之分布——附统计表与密度图[J].地理学报,1935(2):33-74.

[2]李若建.1953—1990年中国民族人口的地域扩散[J].西北人口,1992(4):51-55.

[3]黄荣清.中国少数民族人口的地域扩散[J].市场与人口分析,2000(1):32-40.

[4]李红杰.少数民族人口散杂居基本态势[J].中国民族,1992(7):30-30.

[5]郑长德.2000年以来中国少数民族人口的增长与分布[J].西北人口,2013(2):1-5.

[6]张善余,曾明星.少数民族人口分布变动与人口迁移形势——2000年第五次人口普查数据分析[J].民族研究,2005(1):17-25,107-108.

[7]骆为祥.少数民族人口分布及其变动分析[J].南方人口,2008(1):42-50.

[8]焦开山.中国少数民族人口分布及其变动的空间统计分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014(10):26-32.

[9]何立华,成艾华.少数民族人口流动的特征、变化及影响——基于最近两次全国人口普查资料的分析[J].民族研究,2016(6):23-38,124.

[10]赵罗英.论新中国成立70年来的人口流动与民族交往交流交融[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2019(6):58-63.

[11]高向东,王新贤,朱蓓倩.基于“胡焕庸线”的中国少数民族人口分布及其变动[J].人口研究,2016(3):3-17.

[12]高向东,王新贤.中国少数民族人口分布与变动研究——基于1953—2010年人口普查分县数据的分析[J].民族研究,2018(1):58-69,125.

[13]巫锡炜,毕忠鹏.延续与变化:从七普公报初探少数民族人口发展[J].人口与发展,2022(1):15,127-139.

[14]李晓霞.新疆现代民族空间分布格局的形成[J].喀什师范学院学报,1999(2):43-50,84.

[15]童玉芬,李建新.新疆各民族人口的空间分布格局及变动[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2001(3):28-32.

[16]左永君,何秉宇,龙桃.1949—2007年新疆人口的时空变化及空间结构分析[J].地理科学,2011(3):358-364.

[17]李松,张凌云,刘洋,綦群高.新疆主要民族空间分布格局演变——基于1982—2010年人口普查数据[J].人口研究,2015(4):78-86.

[18]杨振,雷军,段祖亮,董洁芳,苏长青.新疆人口的空间分布特征[J].地理研究,2016(12):2333-2346.

[19]孙俊,武友德,骆华松,潘玉君,杨磊.基于多样性指数的云南省民族人口发展态势分析[J].南方人口,2016(6):31-39.

[20]罗正富,李文碧.四川少数民族的构成、人口分布特征及形成原因[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),1994(3):13-15.

[21]李家旭,赵银军.基于GIS的广西少数民族人口分布的空间统计分析[J].广西师范学院学报(自然科学版),2019(1):114-120.

[22]惠智新.内蒙古自治区少数民族的人口分布与发展特点[J].中国人口科学,1993(3):47-50.

[23]赵军,刘琳,符海月.1990—2000年甘肃主要民族人口重心迁移研究[J].西北人口,2005(5):31-33.

[24]王锋.当代我国少数民族人口散、杂居现状与发展态势研究——以宁夏回族自治区实证分析为例[J].人口与经济,2006(5):12-16.

[25]张天路.北京少数民族人口的特点[J].人口与经济,1985(5):7-13.

[26]赵书.北京少数民族人口状况分析[J].中央民族学院学报,1993(4):18-27.

[27]孙文慧,高向东,郑敏.上海市外来少数民族流动人口新情况、新问题的探讨[J].市场与人口分析,2007(4):85-89.

[28]田愿静激,高向东,余运江,汤庆园.基于ESDA的上海少数民族常住人口空间分析[J].南方人口,2013(6):69-78.

[29]杨文炯.回族人口的分布及其城市化水平的比较分析——基于第五次人口普查资料[J].回族研究,2006(4):88-97.

[30]张洪岩,王蕾,刘德赢.19世纪以来中国朝鲜族人口迁移分布及聚居区形成研究[J].地理科学,2011(9):1078-1083.

[31]周建华.中国塔塔尔族人口规模的变迁和人口分布现状[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2003(2):70-74.

[32]刘爽,冯解忧.新疆民族人口空间分布的测量与分析——基于“五普”、“六普”数据[J].南方人口,2014(6):33-41.

[33]BROWN L A, LOBAO L M, VERHEYEN A L. Continuity and change in an old industrial region[J]. Growth and Change, 1996, 27(2): 175-205.

Study on the Changes and Models of the Spatial Distribution Pattern of All Ethnic

Groups in China: Analysis Based on the Seven Censuses from 1953 to 2020

BI Zhongpeng1, DUAN Chengrong2, SHENG Danyang3

(1.Teaching and Research Department of Youth and Social Construction, Party School

of Hunan Provincial Committee of C.P.C, Changsha 410006,China; 2.Population

Development Studies Center, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3.School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China,

Beijing 100872, China)

Abstract: Against the background of population floating and integration, the spatial distribution pattern of ethnic groups living in widely scattered, locally concentrated and interlaced communities is deepening, which provides an important opportunity for promoting the integration and development of all ethnic groups, and also puts forward new requirements for comprehensively deepening the understanding of the change law of the spatial distribution of all ethnic groups. Based on the data collected from all censuses since 1953, by calculating the intra-group contact index, population location entropy and population redistribution index, this paper analyzes the changes and models of the spatial distribution pattern of all ethnic groups in China from three dimensions which are degree of distribution, regional preference and dynamic change. The results show that the intra-group contact index of ethnic group in China is on the downward trend, and the degree of inter-ethnic contact interaction is strengthened and the degree of diversification is further increased. There are obvious differences among ethnic groups in regional preference of spatial diffusion, and regional preference has the dual effects of distance proximity and economic attraction. Population redistribution among all ethnic groups remains active, and the spatial distribution pattern of ethnic population is still in an important period of adjustment. Based on this, this paper holds that the re-construction of the spatial distribution of all ethnic groups provides an important basis for the current development of ethnic blending. However, it still ignores the inter-ethnic diversity of the spatial distribution, the gradual and long-term nature of the spatial distribution change of all ethnic groups, and pays insufficient attention to the ethnic groups in non-traditional ethnic areas. In the future, we should fully understand the spatial distribution pattern of Chinas ethnic population from the perspective of dynamic differences, re-examine the spatial distribution change of ethnic population in our country from the height of ethnic mutual embedding, and calmly deal with the transition and challenges of ethnic population pattern from the demands of ethnic work, so as to optimize the pattern of ethnic population distribution and promote the exchange and blend of all ethnic groups, and comprehensively build the social structure of ethnic mutual embedding.

Keywords:ethnic groups;spatial distribution;change;models

[責任编辑 刘爱华]