在具身探索与发现中培养『量感』

——以《认识周长》一课为例

文 李雪强 赵国防(特级教师)

“量感”作为《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)强调的学生核心素养之一,引起了广大数学教师的高度关注。所谓量感,主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。具体来说,量感即视觉或触觉对各种物体的规模、程度、速度等方面的感觉,是对物体的大小、多少、长短、粗细、方圆、厚薄、轻重、快慢、松紧等量态的感性认识。它既是一种直观感知,又是一种抽象能力。“量感”不同于一般的知识与技能,通过传授便可以习得,它的形成特别需要通过学习者自我的主动感知、主动探索和主动尝试,即通过自身的“内力”去实现“自我建构”。那么如何以数学学习为载体,在训练学生思维能力的过程中,结合学习内容适时进行量感培养呢?本文结合学校两位骨干教师围绕《认识周长》一课,展开“同课异构”的教学设计,谈谈在概念教学中进行量感培养的几点做法。

“认识周长”是小学阶段“图形与几何”板块一个重要的知识点,也是学生在数学学习中容易混淆的地方。教材对于周长这部分内容的设计,是先感知实物,再从三角形、梯形等平面图形入手,概括出“封闭图形一周的长度,叫作它的周长”。但在实际教学中,学生虽然能记忆周长的概念,却极易出现“部分边缘的长度就是周长”“图形的面看起来越大,周长也越大”等一些错误认识。如何突破学生认知与理解的“瓶颈”,精心设计生动而深刻的学习活动,引导学生在探索与实践中,自主理解周长概念,不断形成量感呢?教学中,可从以下三个方面寻求突破。

一、具身体验,在主动感知中初步建立“量感”

概念教学,特别强调概念的形成与理解过程。教学中,我们要充分放手,让儿童主动参与到概念形成的全过程,在具身体验中充分感知,自主建构,深刻理解。“周长”这一概念的认识,要引导学生从两个方面来充分理解,一是它的内涵,即周长的含义,“封闭图形一周的长度就是它的周长。”这是对概念的定义性描述;二是它的外延,即长方形、正方形、三角形、平行四边形等封闭图形都有周长,这是概念所反映的事物对象的范围。在引导学生建立周长概念的过程中,可以把握以下两点,一是要引导学生具身体验,在充分感知中自我建构概念;二是要结合具身体验过程,适时培养量感。因为周长这一概念与其他概念略有不同,它除了自身的概念属性,还有其物理属性,即一定的客观真实存在的“长度”。教学中,要结合概念理解过程,让学生在具身体验中感受不同图形周长的大小情况,从具体感知、及时概括和量感培养的角度来认识与理解概念。

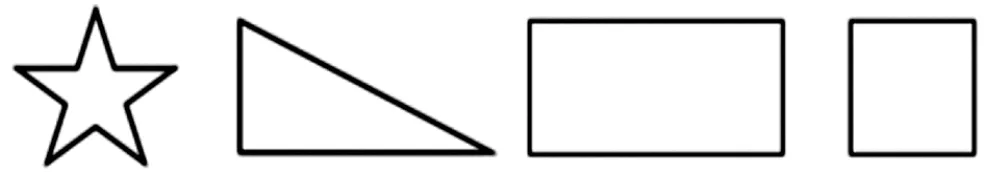

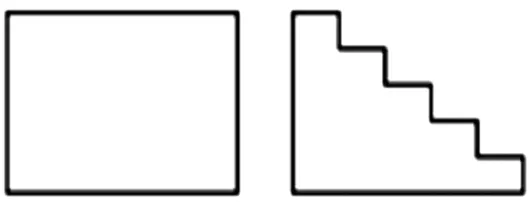

如钱云娟老师执教的《认识周长》一课,引导学生在亲身经历“找一找”“描一描”“说一说”等具身体验与感知活动中,逐步抽象概括周长的含义,并建立物体表面或平面图形周长的概念。尤其是放手让学生“描出图形的周长”(见下图)一项活动,不仅引导学生的笔尖在描的过程中经历每个图形的周长建立过程,更让学生深切体会了图形的周长有大有小,初步建立了量感,收到了“一箭双雕”之效果。

再如刘苑婧老师在《认识周长》一课中引导学生借助图形卡片、直尺、软尺、毛线、铁丝等材料和工具,从六个图形(或实物)中任选两个,进行测量它们的周长的活动。小组合作,选择合适的工具,充分经历测量过程,为学生全面理解直线图形(三角形、梯形、五边形)和曲线图形(圆形、树叶)的周长提供了丰富的素材。同时,在测量这些图形周长的过程中,引导学生深切感受了图形(或实物表面)的周长有大有小。尤其是测量枫叶的周长时,引导学生不仅经历了化曲为直的过程,更发现了秘密:看上去叶子不大,但周长却不小,巧妙打破了“物体的表面不大,周长也不大”的错误认识,并找到了根本原因——叶子边缘曲曲折折,边线长,周长则长,于比较中也顺利建立了量感。

二、深入探索,在主动研究中充分形成“量感”

儿童数学学习的过程,应是他们自主探索与发现的过程。新课标也在“学段目标”(第二学段)中指出,要引导学生“经历平面图形的周长和面积的测量过程,探索长方形周长和面积的计算方法。”因此,在“认识周长”教学中,我们不仅要将落脚点放在学生对概念的认识与理解上,同时也应设计探索性的学习活动,引导学生在理解概念的过程中,不断积累研究经验,充分形成量感。

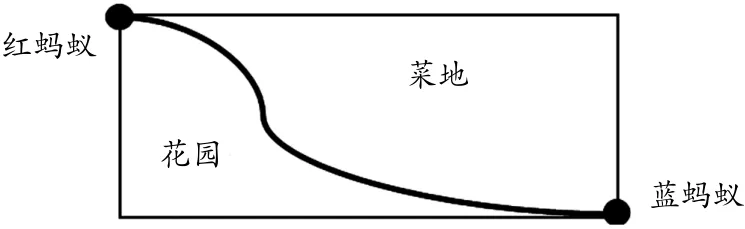

如刘苑婧老师在教学中设计了一个“比一比”的探究活动:两只蚂蚁要分别绕花园和菜地跑一周,率先跑完的获胜。比赛规则公平吗?

活动中,学生的第一反应是:活动规则不公平,绕菜地跑的路程长。继而,恍然大悟:中间的曲线是两只蚂蚁都要跑的相同路线,所以,比赛规则很公平。同时更发现了一个重要秘密——虽然菜地面积很大,但它和花园的周长确实一样大小。这一活动,不仅引导学生充分经历了研究与思辨过程,更将学生对“周长”概念的理解推向了一个新的高度。周长和面积是两个易混淆的概念,学生在比较图形的周长时,容易受到图形大小的干扰。刘老师的教学顺利打消了部分学生存在的“面积大,周长就大”的错误认识。富有挑战性的探究活动,巧妙融通了周长、面积两个概念的对比理解,深化了学生对周长本质内涵的认识,促进了“量感”的充分形成。

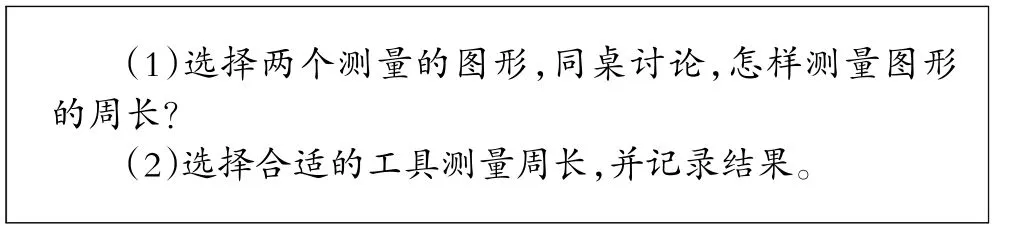

再如钱云娟老师的教学,在“描出图形的周长”的基础上,顺利利用既定学习材料,进入了“算周长”活动,“刚才我们描出了每个图形的周长,那它们的周长到底是多少?请拿出练习纸,看活动要求”。出示活动要求:

这一活动的开展,一方面是对前期活动“描周长”的拓展与延伸,体现了学习活动的进阶性。另一方面,给学生充分的选择、测量与计算自由,在分工合作、资源共享中丰富研究成果,积累研究经验。通过自主选择,具身操作,统计与计算,亲身体验了线段长度的可加性,深化了对周长这一概念的理解,更突出强化了量感培养。

三、学思结合,在主动尝试中不断强化“量感”

新课标指出,“学生的学习应是一个主动的过程,认真听讲、独立思考、动手实践、主动探索、合作交流等是学习数学的重要方式。”教学中,我们应充分放手,引导学生在主动尝试与训练中,强化概念理解,内化知识技能,深化量感培养。

如钱云娟老师的教学中,在引导学生进行了基本图形的周长计算后,适度拓展延伸:比较这两个图形(如下图)的周长?你有什么方法?

引导学生从“给定各边长度计算周长”,顺利跃升到“知道部分数据,便能灵活推算和比较周长”。这一富有挑战性的活动,一方面深化了学生对周长意义的理解,另一方面突破了与概念本质属性无关的干扰,在没有数据支持的真实情境中,进一步凸显周长的基本属性——周长的长短与其呈现的形状无关。从而,全面培养了学生的观察、分析、推理以及几何直观能力,也顺利实现了“量感”的强化。

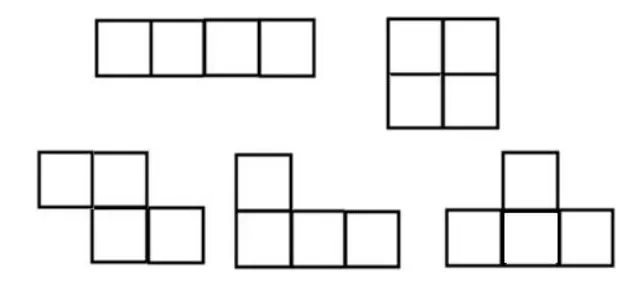

再如刘苑婧老师在拓展延伸环节,引导学生主动尝试与探索,出示用4 个边长1 厘米的正方形拼出的不同图形(如下图)。

提出问题:算一算它们的周长,并观察这些图形的周长,有什么发现?学生通过计算发现:图形的周长分别是10 厘米、8 厘米、10 厘米、10 厘米、10 厘米。教师追问:同样是4 个小正方形拼成的图形,周长怎么会不同?引导学生发现:周长是这个图形一周边线的总长度,中间重合的边越多,拼成的图形的周长便越小。当然,不管是怎样的形状,它的面积都是4 平方厘米。

于“不变”(都是4 个小正方形拼成的图形)中发现“变”(周长不尽相同),又于“变”(拼成的形状不同,周长也不尽相同)中感受“不变”(面积都是4 平方厘米)。在这样一个“变与不变”辨证关系的循环往复中,不仅渗透了数学思想,导引学生学思结合,主动发现并掌握了周长和面积的本质区别,强化了周长概念的内涵理解,更将“量感”培养拉上了一个新的高度。