水下考古

———唤醒深蓝海底的宝藏

文/李威乐(浙江大学文化遗产与博物馆学研究所、哈佛大学定量社会科学研究所联合培养博士研究生)

我国是一个海洋大国,拥有总长度超过32600 千米的海岸线,以及约300 万平方千米的领海(管辖海域)。在深邃浩渺的中国海域,长眠着许多古代沉船。它们可能是由中国沿海地区前往海外进行贸易的,也可能是由外邦来我国通商的,因为各种原因最终沉没于广袤的海底。但也是这些沉船的存在,证明我国古代辉煌的外贸、外交史,更揭开了海上丝绸之路的繁华面貌。

“丝绸之路”这一概念由德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬男爵于1877 年提出。与“陆上丝绸之路”相对应的是“海上丝绸之路”,联合国教科文组织认定海上丝绸之路的起点位于中国福建省泉州市。“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”涉及65 个国家,我国古代的海洋贸易与交通则涉及亚洲、北非、东非,甚至到达欧洲部分地区。

水下沉船与封尘的历史

在海上丝绸之路沿线的许多国家和地区,可以看到诸多沉船及相关遗址、遗物。例如我国南海海域的宋代“南海I 号”沉船,位于西沙群岛的宋代“华光礁1 号”沉船,位于印度尼西亚的唐代“黑石号”沉船,位于马来西亚的明代晚期“万历号”沉船,等等。这些沉船遗址都出水了大量中国生产或具有中国风格的遗物。

1. 国宝级沉船“南海I 号”

1986 年,英国海洋探测公司提出,想与中方合作共同发掘沉没在我国南海海域的“莱茵堡号”东印度公司沉船。经协商后双方达成一致,由中方提供打捞船只及人员。1987 年8月,广州打捞局和英国海洋探测公司在勘测的过程中,突然发现了一条长约22.1 米、最大船宽约9.35 米的古沉船,并载有上万件古代器物。就这样误打误撞,我们没有找到英国人的“莱茵堡号”,但找到了这艘沉睡了800 多年的中国沉船“南海I 号”,随后,考古团队对其进行了细致的清理、文物修复和保护工作。

1987 年8 月,广州打捞局和英国海洋探测公司在勘测的过程中,突然发现了一条长约22.1 米,最大船宽约9.35 米的古沉船,并载有上万件古代器物。

目前,“南海I 号”已出水的器物包括陶瓷器、金器、银器、铜器、铁器、锡器、船木、木材及其他类别器物,考古工作者也采集了铜钱、朱砂、动物骸骨、果核、串饰、水银等遗物。这些器物大部分是产自中国的物件,不过有一条鎏金腰带比较特殊,一端有钩,一端有环,而且扣环表面刻有葡萄状璎珞纹,极具西域风情。此外,沉船上还发掘出了两具眼镜蛇骨骸。一般而言,印度人比较喜爱饲养眼镜蛇,因此有学者推测船是前往印度或西亚地区的。也有学者推测船上载有阿拉伯商人,因为那个时代阿拉伯商人的行迹遍布各地,镶了宝石的金戒指,仿银器的瓷碗、瓷盘等都具有浓郁的西域特色。这一发现引起了海内外考古学者的重视。

根据联合国教科文组织相关条例,对于水下沉船最好的保护方式是就地保存。但考虑到就地保存有被盗宝者窥伺并盗窃的风险,也不利于后续进行清理发掘,专家提出了多项发掘方案,包括“分段拆解挖掘”“逐件采取”“围堰”等,最后采取了整体打捞、离水保存的方法。2017 年8 月15 日,广东海上丝绸之路博物馆(南海I号博物馆)试开馆,该馆就是根据“整体打捞、就地保护”的原则而兴建的,总建筑面积19409 平方米,是我国乃至亚洲唯一、世界罕见的大型水下考古博物馆。

2. 南洋遗珠“黑石号”沉船

1998 年,一位在水下采集海参的印尼爪哇渔民发现了一些碗、罐等陶瓷器物,引起了当地政府的注意。之后,持有印尼政府颁发执照的德国“海底探索”公司对该沉船遗址进行了勘测、发掘。经过同年和次年的发掘,水下作业基本完成,此后出水遗物由新加坡政府获得。因该沉船附近有一块黑色大礁岩“Batu Hitam”,故该沉船得名“黑石号”,又称“勿里洞号”(Belitung),在印度尼西亚语里是“海螺”的意思。考古工作者对“黑石号”船体残骸清理后,推测古沉船长约18 米,宽约6.4 米,沉船载有6.7 万余件文物,几乎全部来自唐朝,明确其是一艘唐代沉船。还有学者推测,“黑石号”是一艘商船,满载货物从大唐返回阿拉伯,途中不幸沉没在印尼海底。

↑ 2023 年8 月15 日,重现“南海I 号”沉船打捞现场的模型吸引了众多参观者。广东海上丝绸之路博物馆位于广东省阳江市,是以“南海I 号”古沉船发掘、保护、展示与研究为主题的水下考古专题博物馆。(图/ IC photo)

“黑石号”上有一件中亚伎乐纹八棱金杯,是目前所发现的最大的唐代金杯;有一面铜镜,北大考古系齐东方教授认为其为传说中的“江心镜”,又名“水心镜”“百炼镜”,装饰有青龙、白虎、朱雀、玄武等纹样。白居易有诗云“百炼镜,镕范非常规,日辰处所灵且祇”;有一件青釉褐绿彩瓷碗,外壁釉下暗刻“宝历二年七月十六日”字样,这是“黑石号”断代的直接证据。“宝历”(825—827)是唐敬宗的年号,据此判断这艘沉船大约是9 世纪上半叶的沉船。可以说,“黑石号”的存在,第一次用实物印证了唐朝与古代阿拉伯人之间的贸易往来。从大唐的长安到阿拉伯的巴格达,1200多年前,无数先民迎着星光日月兼程,在这条航线上乘风破浪,交流商业、文化和科技。

我国水下考古的启动与发展

时间回溯到20 世纪70—80 年代,彼时我国考古工作者开始了初步的实践和理论研究。20 世纪70 年代时,考古学家夏鼐先生推动了广东省博物馆和海南行政区文化局等单位在西沙群岛的两次文物调查,取得了相当大的收获。1986 年9 月,水下考古学研究中心成立。1987 年11 月,中国历史博物馆水下考古研究室创建,时任中国历史博物馆馆长俞伟超教授担任研究室主任,这标志着我国水下考古事业正式起步。

到了20 世纪90 年代,我国进行了一系列重要的水下考古项目。如,在南沙群岛水下考古中,中国两岸三地的考古学者对该地区进行了系统、科学考古调查和试发掘,并发现了大量文物和遗迹;在西沙群岛水下考古中,考古工作者发现了大量古沉船等遗物,为研究海洋贸易史和海交史提供了重要信息;在长江三峡水下考古中,发现了古船遗址、石刻、墓葬等,为研究古代峡江地区的社会和交通提供了重要线索。

自21 世纪以来,我国水下考古工作更是取得了长足进步。首先,水下考古工作在科学技术方面取得了显著的提升。例如高分辨率的声呐成像、多波束测深、遥感技术、三维激光扫描等高端技术被广泛应用于水下勘探和调查。其次,水下考古范围逐渐扩大到更广大的海域和内陆水域,考古工作人员甚至远赴东南亚、中东、非洲与其他国家和地区组成联合考古队开展考古工作;再次,在文物保护与展示方面,设立专门的部门和机构,并进行了相关法律法规的完善。

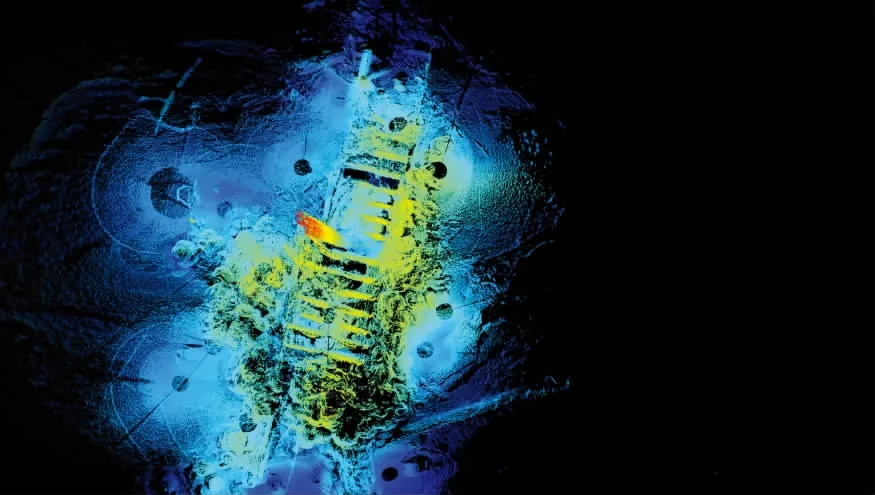

近期,“长江口二号”清代古船成功整体打捞出水的新闻再次震惊世界。这是迄今为止中国水下考古发现的体积最大、保存较完整、船载文物数量巨大的木质帆船。2010 年,在进行全国水下文物普查时,考古工作者获取到长江口横沙海域的沉船线索,2014 年与2015 年,考古工作者分别进行了调查和重点调查。2023 年3 月2 日,正式开始打捞。这艘清代古沉船长约38.5 米,中部最宽处约7.8 米,已探明具有31 个舱室,载有大量景德镇窑瓷器、紫砂器、越南产水烟罐、元代瓷器等文物。

昔日沉没的古船像一块块时间碎片,完整地保存下某个时期的物华天宝,映照出先民们在无垠海面扬帆起航的背影,也激荡起海上丝绸之路上的一朵朵浪花。如今,在“一带一路”作为“大国外交”战略的核心组成部分的背景下,中国水下考古和海洋事业正在不断发展,我们相信,航行过漫漫的时间长河,终会看见灿烂的历史与文明。

↑“黑石号”沉船出水文物中亚伎乐纹八棱金杯(图/视觉中国)

←“长江口二号”古船遗址(图/中国新闻网)