大同地区出土北魏动物俑赏析

◇ 吴中华

俑是中国古代丧葬习俗中使用较为普遍的冥器之一,是代替人或物殉葬而塑造出的一种产物。近年来,对墓葬出土的人物俑及其服饰的研究成为热门话题,对于动物俑的研究则略显逊色。动物俑作为陪葬品出现在墓葬中,不仅折射出动物在当时社会中的发展情况,而且也为农业、畜牧业的发展提供了有力物证。本文选取了北魏时期平城地区出土的动物俑为研究点,梳理了大同地区北魏动物俑发掘资料,结合鲜卑逐步汉化的发展过程,依据《大同南郊北魏墓群》考古发掘报告的墓葬分期,对动物俑以及当时农业、畜牧业的发展情况等问题进行对比赏析。

大同地区出土北魏动物俑概况

拓跋鲜卑族建立了北魏王朝,平城时代是这个王朝最为辉煌的一段,始于北魏道武帝拓跋珪天兴元年(398年),终于孝文帝太和十八年(494年),此时拓跋鲜卑从游牧生活转向了农耕文化,墓葬文化的发展也随之发生了变化,不仅加速了汉化程度的发展,还积极与其他民族或外来文化进行交融,逐步淡化了自己原有的文化因素,成为我国当时北方政治、经济、军事、文化的中心。

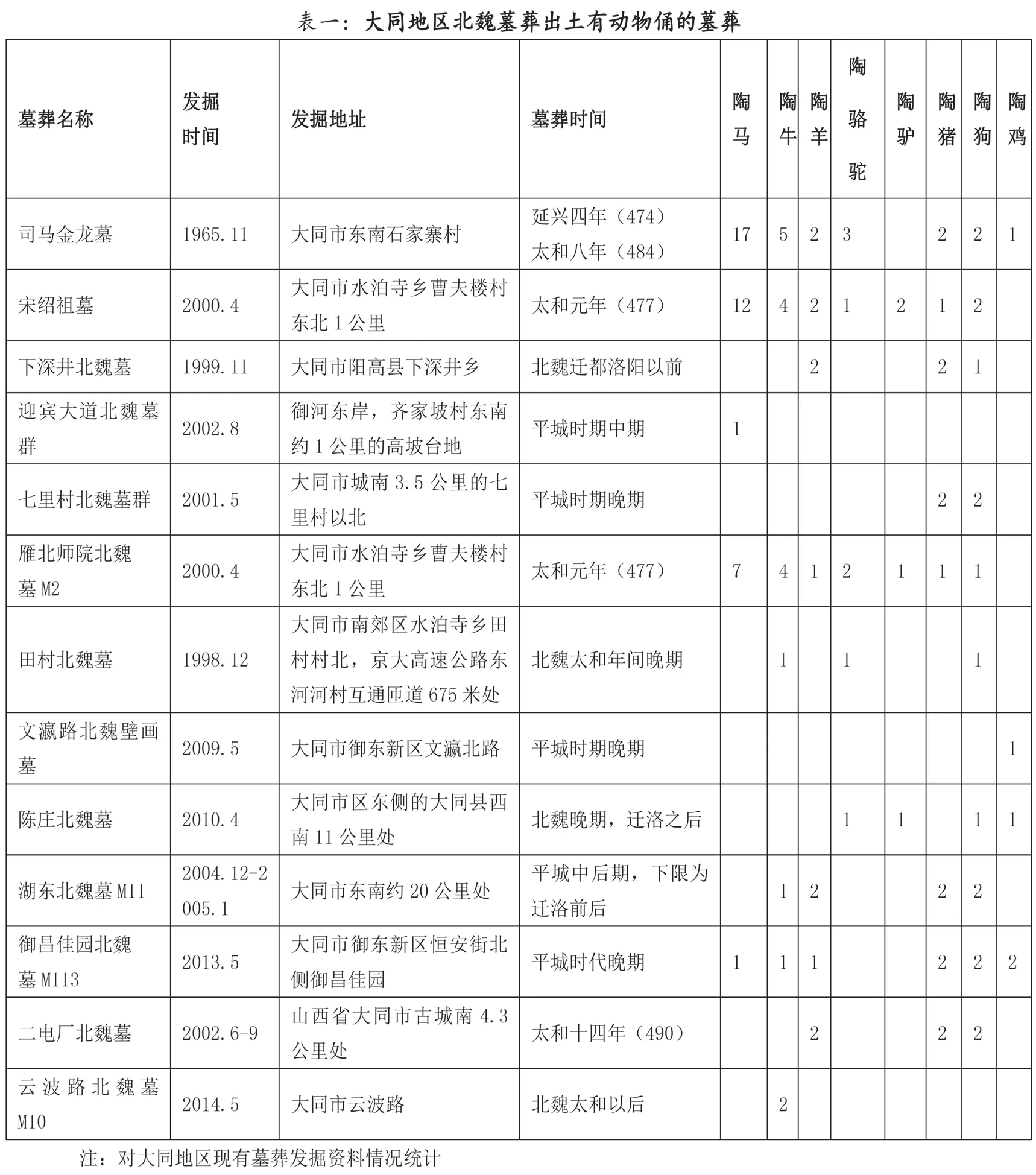

在大同,北魏时期墓葬考古发掘数量颇丰,一批批重要的考古发现和考古研究成果层出不穷,为研究大同地区北魏动物俑提供了有力的支撑。大同地区发掘出土动物俑的墓葬有迎宾大道北魏墓群、湖东北魏墓、七里村北魏墓群、雁北师院北魏墓、宋绍祖墓、司马金龙墓、下深井北魏墓、田村北魏墓、陈庄北魏墓、文瀛路北魏壁画墓、二电厂北魏墓、御昌佳园北魏墓、云波路北魏墓、东信北魏墓、沙岭北魏墓等(见表一),经过对比,发现出土有动物俑的墓葬多数为平城时代的晚期。北魏时期是中国历史上民族融合的重要时期,动物俑是以当时的动物为原型仿制而成,多数为陶质,手工捏制。种类有马、牛、羊、骆驼、猪、狗、鸡等。造型上随着朝代的更迭而变化,在墓葬中有以出行仪仗俑而配套的牛车、战马等动物形象,彰显了军事实力和墓主人身份地位;有以模仿现实生活家禽家畜的动物俑,直接反映了当时人们社会生活的现状;还有以贸易往来作为主要交通工具的骆驼,体现了当时对外来文化的接纳。因此,在北魏墓葬中原有的殉牲现象逐渐减少,家禽类动物俑的数量逐渐增多,在鲜卑贵族和汉族官吏的墓葬随葬动物俑也成为一种时尚。

?

大同地区出土北魏动物俑分类赏析

陶 马

马是北方少数游牧民族的特色代表,对马的喜好、习性和用途主要体现在军事战争、射猎出行、饮食文化等多方面,说明马在当时社会生活中担任着重要角色。就目前大同地区出土的北魏时期墓葬中,马俑是动物俑当中数量最多的。根据马俑的外部类型特征分为立马、舞马、驮马和战马四种。

立马北魏釉陶马,通高31厘米,长40厘米,厚9厘米,通体施棕黑色釉,马首微低,两耳残缺,马头顶的门鬃毛分两侧以马耳为中心围绕盘起,刻划细腻整齐,目视下方,炯炯有神,鼻孔翕张,马嘴紧闭作静声状,颈部佩戴项圈,且在颈下部不封闭,项圈上两边饰联珠纹,中间饰菱形穿壁纹,马颈部的鬃毛下披,臀肥体壮,四肢健美有力,站立在底板上,表情温驯,写实性强。

舞马北魏釉陶马,通高39厘米,长32厘米,厚9厘米,通体施褐釉,擢龙首,马头顶的门鬃毛分两侧以马耳为中心围绕盘起,刻划细腻整齐,眼周围镂刻较深,双目凸显,目视前方,马嘴大张作嘶鸣状,马颈直立,左前蹄跃起,后腿弯曲,骄骧轻步,体态优美,立于底板之上,整体塑造生动形象。

驮马 北魏黄绿釉驮粮马,长30.2厘米,高19厘米,通体施青绿色釉,马首低平,马耳残缺,双目圆睁,嘴巴紧闭,头部饰红彩络头,马背中间驮一粮袋两边垂搭,袋子上方中央凹下一椭圆形印记,刻划数道斜线,表示囊中之物的开口处,袋身绘制虎皮纹,臀部红彩纵横相交的鞦带,前腿直立,后腿弯曲,立于底板上。造型浑圆,身体肥壮,具有蒙古矮马的特征。

战马北魏彩绘陶马,长38.1厘米,高31厘米,通体施红彩,黑色辔头,两耳直立,马头顶的门鬃毛分两侧以马耳为中心围绕盘起,刻划细腻整齐,目视下方,鼻孔翕张,马嘴大张作嘶鸣状,马颈佩戴红色项圈,下系红色辔铃,马脊饰白色弧形轮廓线,中间有白红两色相间描绘的几何图案,红色马鞍,灰色障泥上布满白色月牙形图案,胸带和后鞧带均用黑色网格状线条勾勒,体态优美,四肢有力,站立在底板上。

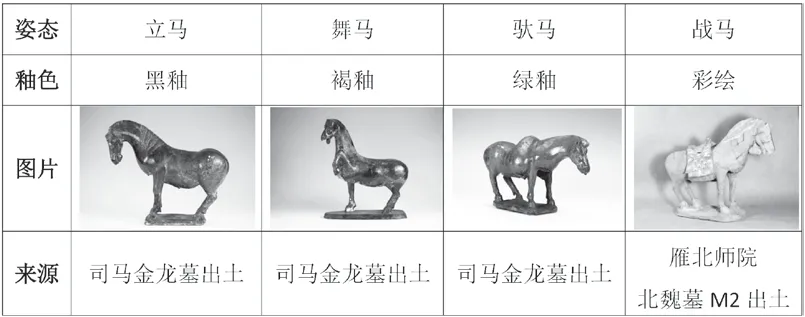

陶 牛

牛的出现起初多以祭祀为主,后逐步提升了对牛的奶制品、饮食文化、出行工具、农业劳动力等的利用。在农业和经济发达的地方,牛是耕地、运输物品的主要劳动力。到了北魏时期,牛车风靡一时,贵族及高级官员出行乘坐的都是牛车,缓慢优雅的行走彰显了优雅的风度。大同地区北魏墓葬中出土的牛多配有车,根据牛俑的外部类型特征分为出行牛、家畜牛两种。

出行牛有两种,釉陶牛和彩绘陶牛。北魏绿釉陶牛,高21厘米,长32厘米,厚10厘米,通体饰青绿色釉,牛角弯曲向上,两犄角下钻有小孔,将单独制作好的耳朵安插上去,瞪目闭嘴,脖子粗壮有力,肩部明显上隆,牛尻处有一插尾的小圆孔,牛尾已失,前腿直立,后腿弯曲,蹄前部分瓣,立于长方形底板上。北魏彩绘陶牛,高23.3,长31.3,厚13厘米,牛通体施红彩,戴黑色笼套,牛角弯曲向上已残断,两犄角下钻有小孔,将单独制作好的耳朵安插上去,瞪目闭嘴,脖子粗壮有力,肩部明显上隆,身体上布满了黑色方形网格革带,牛尾已失,蹄前部分瓣,四腿粗壮有力,站于“口”字形底板上。造型浑圆,躯体敦实健壮。

家畜牛灰陶,手工捏制,高7.7厘米,长11厘米,牛角残缺,瞪目闭嘴,脖子粗壮有力,腿与蹄为圆柱体实心,腿短,与身体比例不协调,牛尾下垂,腹部下方有两个小洞,可能是制作留出的排气孔,推测腹部为空心的。整体塑造写实性较强。

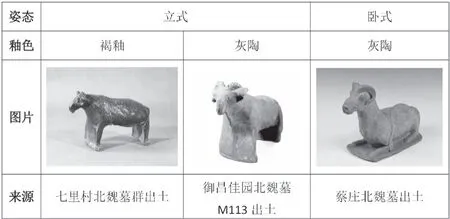

陶 羊

羊性格温顺,受驯化后,一直以来都是人们桌上的美食,或是经济来往的物品之一。根据大同沙岭北魏壁画墓发现的疱厨杀羊图及《齐民要术》卷六中记载了古代人对羊的使用,发现北魏时期汉人官吏墓葬中,陶羊俑以一公一母成对地出现,也对应了汉晋时期公母成对随葬的习俗。根据羊俑的外形特征有站立式和卧式两种,从表面看有带釉、灰陶两种。

立式陶羊北魏釉陶羊,长18.5厘米,高11.9厘米,通体施褐色釉,羊角卷曲,三角小耳,面部雕刻简单,刻画出眼、鼻、嘴,身体细长,腹部下垂,前后腿皆塑造成长方形立板。北魏灰陶羊,羊角呈螺旋状向身后卷曲,椭圆形小耳,眼、鼻、嘴刻画简单,四腿呈板状站立。

卧式陶羊呈跪卧状,昂首前视,羊角弯曲成“C”形,眼睛、鼻、嘴等面部雕刻细腻、生动,体态肥硕,四肢弯曲跪于底板上,整体塑造生动写实,也体现出当时工匠精湛的雕刻技法。

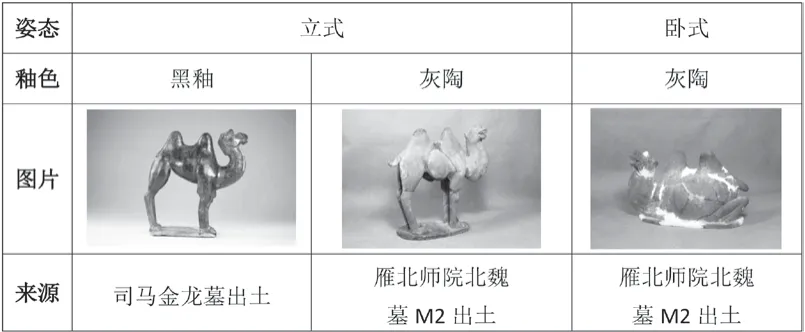

陶骆驼

骆驼经常负重行走于干旱、风沙大的地区。骆驼融入人类生活始于汉唐丝绸之路的逐渐兴起,大同出土的骆驼沿袭了汉晋时期墓葬随葬品的习俗,直到迁都洛阳之前,均以双峰骆驼为主,姿态有站立式、蹲卧式等,从制作上有釉陶和灰陶两种,在司马金龙墓、雁北师院墓群M2、大同田村墓等多个墓葬都有出土,反映了北魏时期沿丝绸之路往来的贸易频繁,对骆驼的利用率也极高。

立式骆驼北魏黑釉陶骆驼,通体施黑釉,昂首前视,小耳直立,双眼圆瞪,嘴微张,曲颈向上,体形修长,四腿强健有力,立于底板上。北魏灰陶骆驼,头部微微向右转,面部雕刻细腻,嘴张开呈微笑状,身体健壮有力,站于底板之上。

卧式骆驼北魏陶骆驼,灰陶,呈跪卧状,仰首向前,双眼圆瞪,张嘴露牙,前腿向后弯曲,后腿向前弯曲,身体强健有力,跪卧在底板上。

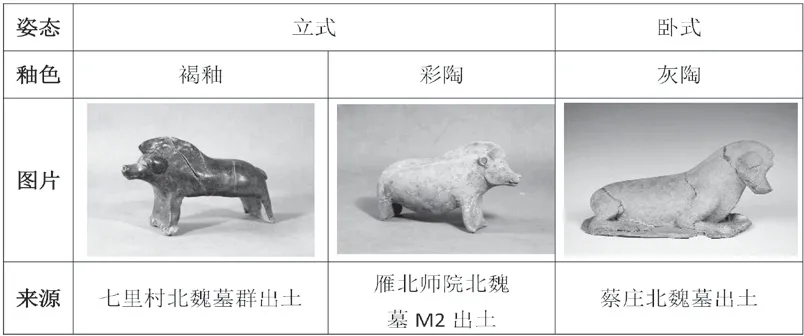

陶 猪

中国是农耕文化的发祥地,早在《汉书·循吏传》中已提倡养殖家禽,一般家庭一户养殖两头猪、四五只鸡,就已达到小农经济水平。北魏平城时期,虽然学汉族提倡农业,但原有的畜牧业发展和频繁战乱致使农业发展达不到预期效果。大同地区出土的陶猪多为站立姿势,从制作工艺上,有釉陶、彩陶、灰陶等,主要出土的墓葬有司马金龙墓、宋绍祖墓、雁北师院墓群M2、七里村北魏墓、大同田村墓、御昌佳园北魏墓等。

立式陶猪北魏釉陶猪,通体施褐色釉,大耳小眼,细长嘴鼻,头顶至背部有鬃毛隆起,身体肥硕,前后腿皆为长方形立板,后腿较短。北魏陶猪,红陶,两眼直视前方,细长鼻,舌头从嘴边伸出向上卷起,面对雕刻生动形象,腹部向下隆起,四肢呈板状直立,体形肥硕、可爱。

卧式陶猪北魏陶猪,灰陶,头部微低,目视下方,细长鼻,舌头从嘴边伸出向上卷起,四肢弯曲,跪卧在地板上。

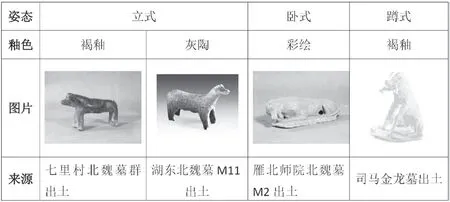

陶 狗

狗在古代有祭祀、食用、看家护院等多种功能。北魏时期,游牧文化和汉文化交融,在一定程度上受到农业、畜牧业的影响。随着丝绸之路贸易往来频繁,巴基斯坦的大丹犬也引进平城,雁北师院北魏墓和司马金龙墓出土的陶狗体长腿细,即为此类品种的特点。

立式陶狗北魏釉陶狗,通体施褐色釉,面部雕刻简单,双耳向下曲折,三角眼,嘴紧闭,身体细长,前后腿皆为长方形立板。北魏灰陶狗,两耳弯曲向下,小眼睛,嘴鼻细长紧闭,四肢短粗有力。

卧式陶狗通体呈红色,头向一侧倾斜,眼睛圆瞪,张嘴露牙,好似在吃着美食,身体细长,四肢向前弯曲,跪卧在底板上。

蹲式陶狗折耳、圆眼,嘴里叼着食物,前腿直立,后腿弯曲,蹲坐在底板上。

陶 鸡

墓葬出土的陶鸡依照其冠的形态可分为母鸡和公鸡。目前在大同地区北魏时期墓葬出土陶鸡俑的有:司马金龙墓、陈庄北魏墓、田村北魏墓、雁北师院北魏52号墓、文瀛路北魏墓葬、御昌佳园北魏墓等。

立式陶鸡北魏釉陶鸡,胎质灰色,昂首挺胸,眼小嘴尖,头部两侧冠下垂,身体呈“V”字形,直立于圆形底座上。北魏灰陶鸡俑,头顶有冠,母鸡冠小,公鸡冠大,引颈伸首,身体呈“V”字形,母鸡尾巴向上呈板状,公鸡尾巴呈圆弧状,直立于圆形底座上。

卧式陶鸡面部雕刻细腻,头顶有小冠,两眼直视前方,尖嘴,两侧有耳,有冠,尾巴呈板状,简单雕刻三笔,身体塑造生动形象。

北魏时期出土的动物俑相关问题探讨

在北魏的发展历史中,曾先后两次向南迁都,逐步推行汉化。文章梳理了迁都平城地区出土的动物俑,发现动物俑作为陪葬品在墓葬出现的时间较晚,多数在平城时代晚期开始出现,且多见于汉族官吏或鲜卑贵族墓葬,以马、牛、羊、骆驼等出行仪仗俑群或贸易往来的动物俑为主,反映了北魏平城时期的墓葬形式仍然保留了游牧民族的特征。随着农业和畜牧业发展,开始了定居生活,出土的动物增加了猪、狗、鸡等家禽类,此时期的畜牧业迅速发展达到了繁盛。迁都洛阳出土的动物俑在继承平城动物俑的特点基础上向前推进,尤其是动物的足部不再以板形足为主,而是出现了卧姿或分体制作。洛阳地区出土的子母猪和子母狗等动物形象,从制作工艺上的精细与华丽,也体现出生活的安逸与富足,反映了鲜卑人已把农业和畜牧业融入到了生活中,加快了民族融合进程的发展。

平城时期是北魏拓跋鲜卑族学习汉文化的重要过渡时期。动物俑是过渡期中重要的组成部分,也是北魏畜牧业经济与汉文化融合发展的有力物证,尤其是家禽类动物的出现,更是反映了北魏时期农业和畜牧业的发展进入了新的阶段。其一,从军事上平城地处少数民族和汉民族交融的地方,在军事防御和迁徙过程中,马的作用不容忽视。鲜卑人喜马、识马、用马,在日常生活中较为多见,所以马在动物俑中出土的量最多。其二,进一步加大了对农业和畜牧业经济发展的支持力度,对官员、贵族、富商推行了“庄园经济”,传授了家禽动物的饲养技术,扩大了动物的饲养规模。北魏平城时代对畜牧业的发展重点体现在马、牛、羊、驼等方面,据《魏书·帝纪》记载:“诏牧守令长,同部之内,贫富相通,家有兼牛,通借无者。”说明北魏时期对牛的使用既要用于农耕又要满足出行。羊在北魏主要充当食物和日常贸易往来的物品,在《齐民要术》中就有明确记载羊肉和羊奶制品的制作方法,并且在北魏的壁画中也有描绘。从这些出土的动物俑来看,其种类逐渐丰富,数量逐渐上升,说明当时畜牧业发展的繁盛。其三,在贸易往来上,骆驼不仅是丝绸之路上重要的交通运输工具,在日常的市井贸易中,也发挥着驮物运输的职能,体现了当时贸易往来的频繁和城市发展的繁荣。

北魏在推动汉化的趋势下,农业、畜牧业的发展有了很大的改变,通过对自己民族马、牛、羊、驼以及家禽形象的运用,展现了北魏时期动物俑的演变过程,也从当时社会发展的各个方面看到了多民族文化、汉族文化及外来文化的融合。

修复后的大同古城墙