对中国美术学院出版社《透视》教材内容的一些建议与更正

李志忠 马牧群

摘要:本文对《透视》教材中的一些失误进行了归纳和更正,并重点对升、降点的水平、纵向位置的影响要素进行了论述。

关键词:升点;降点;“纵”“横”位置;网膜图像;更正

在现有透视的教材中,由中国美术学院出版社出版、殷光宇老师编著的《透视》是众多选本中非常优秀的范本。内容详实、系统,讲解透彻,逻辑性强,图文并茂和与设计实践联系紧密是该书的最大特点,自出版以来深受好评。

通过几年的教学,我系教师和学生同样收益非浅。但在授课过程中,也不断发现一些小问题(多次增印后这些问题均未修正)。当然与全书的整体成果比较,这些问题基本属于校对或绘图失误,现将其一并提出,仅供参考:

(1)第8页,建议将第一章中第四节、第五节的内容以附件形式放到后面,因为还没有系统学习透视的基本概念和原理,学生无法理解其中的一些概念(如“多视点” “高视高”“远视距”等),影响教学效果。

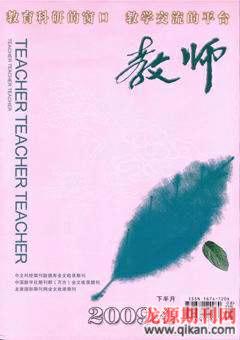

(2)第30页,建议增加两张图,加深理解斜俯视和斜仰视状态下视平线与地平线位置变化的特点(图1、图2)。

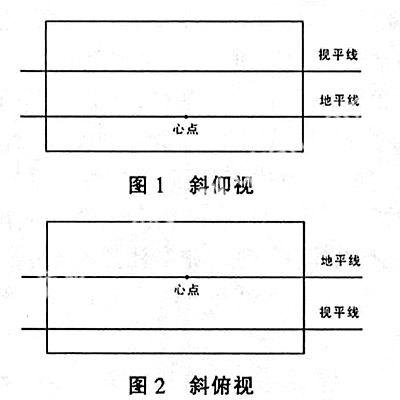

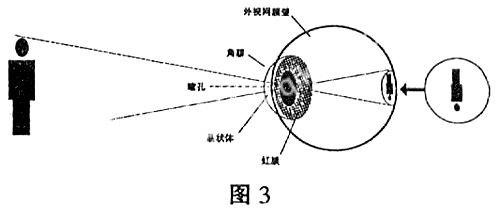

(3)第35页,在“网膜图像和画面图像”一节中,原教材图48对画面图像和网膜图像的区别进行了图示(如图4、图5),除利用文字详细介绍了60角视圈以外两者的区分外,图5长廊黑白方格部分与图4亦截然不同,这符合网膜图像的成像原理(图3),但人像部分(应是图4人像的倒立实像)的位置却未加修改,如果从便于学生理解的角度出发,是可以这样绘图的,但至少应加以文字说明。建议将图5改为图6的形式。

(4)第60页,图81说明部分“坚面和斜面的灭线”应改为“竖面和斜面的灭线”。

(5)第111页,第一行“平边线”应改为“平变线”。

(6)第122页,第十行“左近右远”应改为“左远右近”。

(7)第125页,图187用测点画余点透视模型中,左余角角度是45度,应改为40度。

(8)第129页,第二行“墙面①线和②线与画面成30°和60°”,应改为“墙面②线和①线与画面成30°和60°”或“墙面①线和②线与画面成60°和30°”。

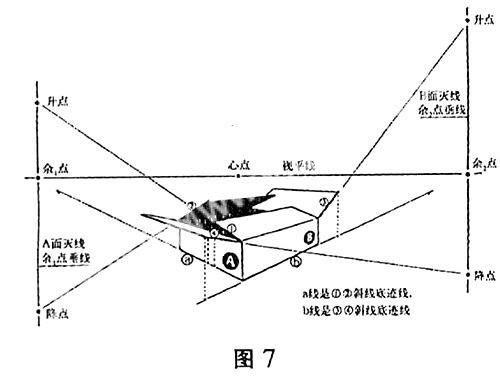

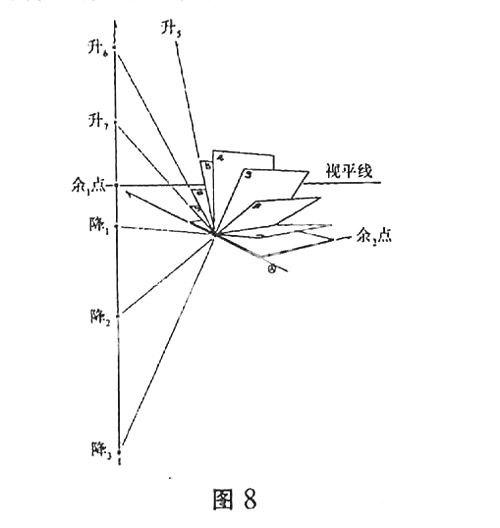

(9)第135页,升、降点“纵”“横”的问题(图7、图8)。

如图7,视平线相当于X轴,余点是升点和降点所在垂线在X轴上的“坐标点”,斜边底迹线(?訩或?訪)与画面(或基线)成夹角C,当C为90°或0°时,斜边底迹线垂直或平行于画面,其为平行斜面透视或平行透视,升、降点在过心点(假设为坐标原点)垂线上或没有升、降点。斜边底迹线与画面夹角的大小决定了其升、降点的坐标(余点)在视平线心点左右的位置,即升、降点“横”的位置。

图8,过余1点的垂线相当于纵轴(Y轴),斜边1到7的底迹线?訩都朝向余1点,与7条斜边相对应的升点和降点都在这条纵轴上,距视平线的上下高低(即坐标点“纵”的位置)主要由斜边上斜、下斜斜度的大小所决定。

由此可以看出,图7说明升、降点“横”的位置,图8说明升、降点“纵”的位置。教材中道理讲得非常清晰明白,但有将“纵”“横”二字颠倒之嫌,故是否考虑应将教材135页第二节中,第二段第四行“纵”改为“横”,第五行“横”改为“纵”,第三段第一行“图201说明升、降点‘纵的位置”改为“图201说明升、降点‘横的位置”,第四段第一行“图202说明升、降点‘横的位置”改为“图202说明升、降点‘纵的位置纵”。

(10)第139页,删掉第三段末尾“琵”字。

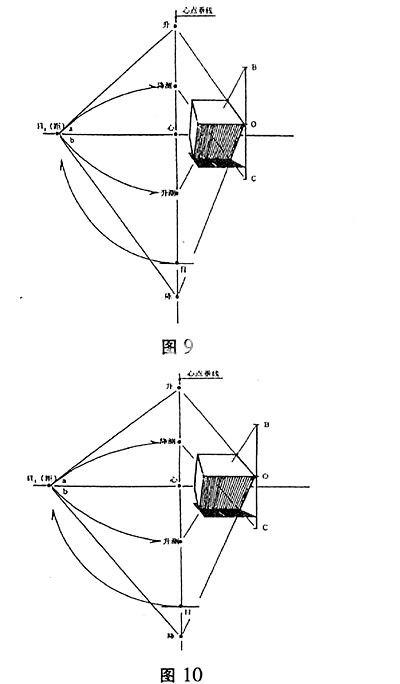

(11)第148页,图223用测点画斜置正方体中的A图(图9),过目1点的a、b两夹角应为90°,即为图10的直角。由于这个小的失误,使图5的方体看起来有变形之感,调整以后就基本符合视觉观赏习惯了。

(12)第157页,第四段第一行的“正俯仰”应改为“正俯视”,第六段第三行“方体B则为平行俯视”改为“方体B则为余角俯视”。

(13)第160页,图236寻求余角俯视灭点的A图中,平置地面的方体边线

④和⑤,与画面基线所成夹角应改为左余角50°、右余角40°。

(14)第161页,第四段第四行“长度移至心点两侧地平线上”改为“长度移至升心点两侧地平线上”。

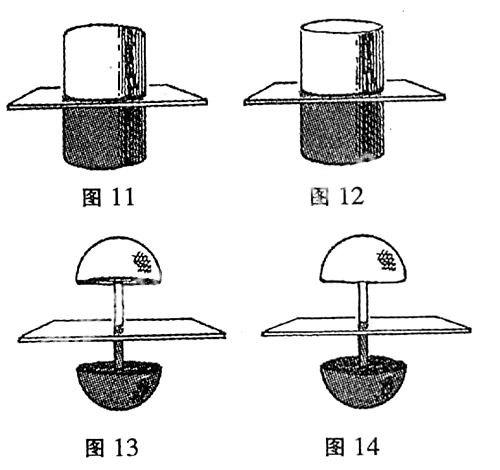

(15)第238页,教材中图349六型块反影透视特征的D圆屋的②图(见图11)上端应改为图12的样式,当然上端改成接近直线也可以。F树冠②图(见图13)的上端改为图14的形式。

分析:图11和图12相对与原书中前一图相比较而言,相当于视平线“提高”后的效果,图11物体顶端和图13树冠的下端界面均应发生变化,但图11并不明显,图13则没有变动,错误比较大。