日本一部反映南京大屠杀的纪实小说及其遭遇

经盛鸿

1937年12月13日日军占领南京后,对已放下武器的中国战俘与手无寸铁的南京市民实施数十天的血腥大屠杀。——这是不容抹杀的铁的事实,不仅由亲见亲闻的西方记者与西方侨民向世界进行广泛的揭露,有身受其害的数十万难民幸存者向中外作了血淋淋的控诉,日本随军采访的记者、作家、摄影师、评论家等也目睹了其部队骇人听闻的暴行,其中一些良心未泯的人感到震惊与恐怖,他们很想把这些屠杀情景与事件记录下来,写到报道或通讯中。但日本当局采取种种措施堵塞上述渠道:他们首先对日本随军记者与作家关于“南京战时”新闻报道的写作与发表实施严格的审查措施,对于违反当局规定、客观报道南京大屠杀的日本记者与传媒进行严厉的惩罚与镇压。

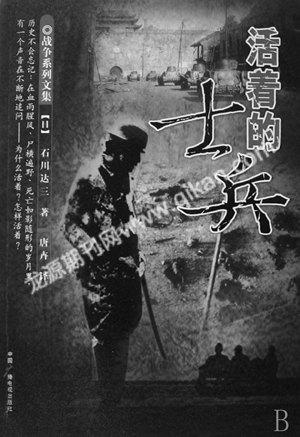

有位日本随军作家在日军南京大屠杀期间到南京采访,写出了一部反映日军南京大屠杀暴行真相的著作。这就是石川达三的纪实小说《活着的士兵》。

石川达三是日本著名的作家,早在1936年就获得了日本首届“芥川龙之介文学奖”。1937年12月29日,他作为日本《中央公论》的特派记者被派往南京采访,并约定为《中央公论》写一部以日军攻克南京为题材的纪实小说。石川达三从东京出发,于1938年1月5日到达上海,1月8日到达南京。当时日军在南京大屠杀的暴行虽有收敛,但还在继续。日军在南京留守担任警备的部队是第十六师团,又称京都师团。这是一支杀害中国军民最多的凶悍部队,于1937年11月从华北战场调到华中,成为进攻南京的主力,著名的“百人斩”杀人竞赛就发生在该师团。有“魔鬼”之称的师团长中岛今朝吾中将在日军占领南京后,被任命为南京地区警备司令官。石川达三在南京该师团部队中采访了约7天,直到1月15日才离开。在这期间,石川达三深入到日军士兵中间,采访调查第十六师团从华北奉调华中,在常熟白茆口登陆后,经无锡、金坛、句容、汤山,直到南京紫金山、中山门的杀伐历史及种种“故事”,并到南京城内外发生重要战事与大屠杀暴行的实地考察,身临其境以加深认识、加强感受。他说:“我去南京时决心不见军官和军队首脑。我和下士官、士兵在一起生活,倾听他们的谈话,详细了解他们的日常生活。军官对外人总是说谎话,装饰门面,我想看到战争的真实情况,便深入到士兵中去。”石川达三耳闻目睹了日军攻占南京前后的大量实况与大屠杀暴行,深为震动。他回到日本后,在1938年2月1日至10日约10天的时间里,写出了反映南京战事的著名纪实小说《活着的士兵》。作品以日军第十六师团为原型,虚构了一个高岛师团,以该师团的西泽联队仓田小队几个下层官兵为主角,描述了他们参加进攻南京战役与占领南京后对中国军民施行大屠杀的种种令人发指的暴行,剖析了他们的心态。尽管作者是以自然主义的态度写作,作品有“战场环境决定论”与“人的本能论”等为日军暴行开脱辩解的错误倾向,却生动展现了日军在南京进行烧杀淫掠的历史真实。

如反映日军血腥屠杀中国军民,作品一开头就展现了一幅骇人听闻的场景:日军下士笠原伍长抓住一个不明身份的中国青年,不加询问,让此青年坐在河岸上,然后挥刀砍下其脑袋,将尸身扔进河中。

作品写道:

对于笠原下士来说,杀死一个敌人,如同用手捻死一只蚂蚁。

其他官兵都羡慕与效仿笠原下士杀人不眨眼的“勇敢行为”与铁石心肠,争相加入杀人的行列:他们仅仅因为怀疑一个中国年轻女子是“间谍”,就当众剥光她的衣服,近藤一等兵用匕首刺透了她的乳房;武井上等兵仅仅因为被征来为日军做饭的中国苦力偷吃了一块用来做饭的白糖,就当场一刀把他刺死;平尾一等兵等人只因为一个中国小女孩趴在被日军杀死的母亲身边哭泣而影响了他们的休息,便一齐扑上去,用刺刀一阵乱捅,将小女孩活活捅死;随军僧片山玄澄一手拿着佛珠,一手用军用铁锹一连砍死几十个已经放下武器并失去抵抗力的中国战俘。

作品对日军在南京下关长江边大规模集体屠杀中国军民则这样写道:

挹江门到最后也没有受到日本军的攻击。城内的败残兵土崩瓦解,通过这个溃退的唯一的城门,逃往下关码头。前面就是江水,没有一艘可以渡江的舟船,陆地上也没有一条可逃的路。他们只得抱着桌子、圆木、门板等一切可以漂浮的物件,横渡浩渺的长江,向着对岸的浦口游去。其人数大约有五万,只见一片黑压压的人群在江水中游渡。正当对岸已可见时,等着的却是先已到达的日本兵!机枪鸣叫着开了火,水面像被雨水打得起了毛。想要回去的话已不可能,日本军已在下关的码头布置了机枪阵地等待他们。——而对这些在江上漂流的败残兵给以最后一击的,则是日军驱逐舰的攻击。……

对于日军抢掠财物,作品这样写道:

战士们的心情很好。在(中国)这块大陆上有无限财富,而且可以随心所欲地获取,这一带居民们的所有权和私有权,就像野生的水果一样向着士兵们的所求开放……

对于日军奸淫妇女,作品这样写道:

征发是他们外出的一个借口。也有像以下那样使用的隐语,以特殊的‘生肉的征发的说法,表示去搜寻姑娘的意思。

于是幸存下来的士兵,在这种情况下就更需要女人。他们迈开大步在街中走来走去,像猎犬追兔子那样到处寻女人。……他们每个人都像帝王或暴君那样恣意妄为。而且,如果在大街上达不到目的的话,也会到城外的民家去。……勿庸置疑,在这样的感情支配下,什么道德、法律、自省、人情,都不起作用了。

士兵的左手小指都戴着银制的戒指归来。

“从哪儿弄来的?”战友们问。

他们会笑着回答道:“死去的女人的纪念品呀。”

对于日军强征中国民众做军夫、强迫中国妇女做慰安妇,作品这样写道:

在行军的队列中,日本军马的数量逐渐减少,支那马和水牛的数量在增加,而且支那人军夫的数量也在增加,成了行军的独特风景线。支那人在帮助进攻南京,他们牵着水牛,穿着膝盖鼓鼓的黑棉裤,光着脚急匆匆地走着。士兵们抽着烟与他们并排走着,用扛着枪的右肘捅一下他们的肩问道:“你,南京。花姑娘,多多的有?”当他们了解了这种口齿不清的话语后,在满是污垢的脸上轻轻浮起难看的微笑,简短地回答:“有……”

对于日军到处放火焚烧中国居民的房屋与街道,作品这样写道:

“出发的早晨,士兵们在自己宿营的民宅放火。实际上多数士兵是等火烧旺了之后才出发的,用来表示决不退回这座城市的决心,同时也无须防止敌人的残兵败卒卷土重来。而且,他们认为仿佛只有把市街烧光,才能充分证明他们曾经占领过这个地方。”

再如日军视中国人为牛马、为奴隶,作品这样写道:

他们即使只买一个罐头,也要抓一个过路的中国人替他拿着,等回到住地时,还打中国人一个耳光,大喝一声“滚吧!”

石川达三所揭示的日军种种暴行是如此真实而鲜活,尽管作者在作品的附记中写道:“本稿不是真实的实战记录,而是作者进行相当的自由创作的尝试,故部队与官兵姓名等多为虚构”,但事实证明它正是日军南京大屠杀的真实写照。石川达三后来说:“国内新闻报道都是假话,大本营发布的消息更是一派胡言:什么日本的战争是圣战啦,日本的军队是神兵啦,占领区是一片和平景象啦。但是,战争绝不是请客吃饭,而是痛烈的、悲惨的、无法无天的。”

石川达三还深刻地揭露,正是日本军国主义当局发动的侵华战争,驱使日军士兵们逐渐失去人性,变成了暴虐的恶魔。作品中几个主角人物本来都是日本普通的甚至善良的老百姓:笠原下士原是个农民,近藤一等兵原是个救死扶伤的医学士,仓田少尉原是个小学教师,平尾一等兵原是一家报社的校对员,随军僧片山玄澄是个受过高等教育的知识分子。但他们入伍后,在侵华战场上接受了日本当局灌输的法西斯思想,就都变成了残暴的野兽。仓田少尉“已觉悟杀人必须心肠冷酷,毫不手软。他开始磨练自己的性格,以便能参加无论多么残酷的屠杀”。近藤一等兵日益麻木,丧失了人类起码的良知,“就像一个小学生变成了一个小流氓一样,不仅不以这种堕落为耻反以这种堕落为荣。他沾沾自喜地向人夸耀:‘我也能搞到姑娘啦,‘我也能从支那兵的尸体上踩过去啦,‘我也会放火烧房子喽”。每当他感到烦闷无聊的时候,就涌起杀人的冲动。随军僧片山玄澄本应崇佛向善,但他在战场上大杀中国人时,“良心上非但没有感到丝毫痛苦,反而心花怒放,感到无比的愉快”。

石川达三写作《活着的士兵》,其用意如其自述:“从我来说,是想通过对战争真实情况的报道,让在后方为胜利而骄傲的人们深深地反省。”但这样一部以自然主义态度写作、讲了一些真话的作品,立即引起了日本当局的震怒与严惩。此作品刊于《中央公论》1938年3月号,虽已被编辑部删除了不少内容,带有很多“空铅”,但是在杂志出版后送审时,仍因“有反军的内容,不利于时局稳定”而被当局查禁。接着,作者石川达三以“违反新闻法”被追究刑事责任,接受警视厅调查。负责调查的警察和石川达三有过下面一段对话:

警察:你在从军的时候,都看到了些什么?

石川:看到了很多,都写着呢。

警察:你写的,都是你看到的东西吗?

石川:因为是写小说,所以有时候把在南京看到的东西搬到了上海,把在上海看到的事情,搬到了南京。

警察:可是,全都不是事实!那不是牵强附会、造谣惑众吗?不是太岂有此理了吗?

1938年8月4日,石川达三与《中央公论》的编辑、发行人都被日本当局以“将虚构作为事实,紊乱安宁秩序”的罪名起诉,并被判有罪。在法庭上,石川达三陈述了他的写作动机:“国民把出征的士兵视为神,认为我军占领区一下子就被建设成了乐土,并认为支那民众也积极协助我们,但战争绝不是那么轻松的事情。我想,为此把战争的真实情况告诉国民,真正使国民认识这个非常时期,对于时局采取切实的态度,是非常必要的。”1938年9月5日,石川达三被判监禁四个月、缓刑三年执行,判决书称他的作品“记述皇军士兵对非战斗人员的杀戮、掠夺以及军规废弛的状况,紊乱安宁秩序”。

此后,在日本当局对新闻宣传的严厉控制下,再也没有人敢对日军南京大屠杀的真实情况作报道,石川达三及其《活着的士兵》事件成为日本侵华战争期间第一起、也是最后一起“以笔取祸”的事件。日本的报刊杂志不敢也不可能再刊登有关日军在南京真实情况的报道,而是连篇累牍地充斥着歌颂日军“圣战”与“仁慈”的文章,直至日本战败投降,日本当局对新闻宣传的严厉控制政策取得了很大的成功。

日本著名右翼人士、曾担任过松井石根秘书的田中正明在1984年出版的《“南京大屠杀”之虚构》一书中,得意地说:

我,为了写此书(按:指《“南京大屠杀”之虚构》),专门将《朝日新闻》、《每日新闻》(当时称《东京日日新闻》)、《读卖新闻》三家报纸1937年12月至翌年2月,即发生所谓“南京大屠杀”那个时期的缩印版复制下来,对当时的新闻报道进行了详细查阅。虽说当时须谨言慎行并有新闻检查,但翻遍这三家报纸的所有版面,却不见有关杀人、强奸的片言只语。

而日本正直的学者菊地昌典在1973年11月由东京河出书房新社出版的著作《南京事件与日本的新闻报道》中,愤慨地说:

要从当时的日本报纸了解南京大屠杀,近乎不可能。赫赫战果,日本军的人道主义,后方日本国民的无保留声援,这样的新闻充斥了报纸……

读南京事件前后的报纸,首先痛感的是,在这时大报已完全成了天皇制法西斯走狗的严酷事实……

要从这样的报纸力透纸背地认清“皇军”的残虐和侵略性格,是至难的。

日本著名的进步史学家洞富雄在1982年出版的《南京大屠杀》定本一书中则指出:

其实,南京大屠杀事件在当时早已为世人所知,完全被蒙在鼓里并歌颂圣战的那只有日本人了。