MRI弥散加权成像和PET/CT扫描在肿瘤检查应用的进展

赵周社,辛 军,郭启勇,王 爽,陆 喆

[1.通用电气(中国)医疗系统集团,北京 100176;2.中国医科大学附属盛京医院放射科,辽宁 沈阳 110004]

肿瘤是现代社会人类健康面对的最严重的威胁之一。早期发现肿瘤和准确对肿瘤分期是提高肿瘤治疗效果的关键。随着医学影像技术发展,多种医学影像成像设备和技术,比如:CT、MRI、超声波、SPECT、PET和PET/CT已经被用于肿瘤早期诊断、临床分期和疗效监测中。这些先进的基于不同成像原理基础上的医学影像技术各有其独特性能和相应的临床应用范围。迄今,还没有上述的哪一种医学影像技术可以完全替代另外一种医学影像技术。MRI是对人体无辐射影响而且能够完成局部和全身扫描的先进的影像设备[1-2],全身MRI弥散加权成像技术 (Diffusion-weighted magnetic resonance imaging,DWI)是在MRI技术基础上发展起来一种新的MRI成像技术;PET/CT是最先进的、并已经被用于临床的分子影像设备,也是临床上对肿瘤早期诊断、临床分期和疗效监测的最佳分子影像技术。随着人们对肿瘤也是一种全身性疾病认识的不断深入,肿瘤的全身扫描方法也受到临床医师广泛重视。全身扫描MRI、MRI DWI和PET/CT均被用于肿瘤的早期诊断、临床分期和疗效监测。但是这两种医学影像技术在肿瘤检查中各自的适应症、优缺点还存在一些分歧[1,3-4]。为此,本文重点介绍全身MRI、全身MRI弥散加权成像(Whole body-DWI,WB-DWI)和PET/CT扫描在肿瘤检查应用存在的问题和技术进展。希望能够为肿瘤临床检查选择合适的医学影像检查方法提供一定程度的参考。

1MRI DWI成像和PET/CT扫描技术

1.1 全身弥散成像的原理、方法和影响因素

弥散成像是建立在传统的MRI成像技术上的显示人体特殊组织成分和组织细胞简单灌注、代谢的信息的显像方法。

1.1.1 全身弥散成像的原理

物质微观分子随机热运动(弥散或扩散),也被称为布朗运动。组织细胞间水分子的布朗运动是MRI DWI成像的理论基础。纯水中水分子在37℃时的弥散系数大约是3×10-3mm2/s,生物组织中水的弥散系数比纯水小2~10倍[1-2]。这主要是组织中细胞、纤维组织等对水的弥散运动影响,以及水分子在运动过程部分与细胞和纤维组织上大分子交换所致。由于水分子运动距离仅数微米,MRI的系统分辨力达不到直接检测的目的,但是可以采用间接的方法进行。在高频脉冲与数据采集间,加上一对双极梯度脉冲。第一个梯度脉冲使质子自旋去相位,如果没有水分子的运动,则第二个梯度脉冲可使其完全复相位。水分子的随机运动造成DWI信号减弱,其减弱的程度与水分子运动速度相关。对于实体瘤大部分肿瘤组织在细胞学上具有生长密集、核浆比高的特点,这使得细胞内和细胞外可供水分子自由扩散运动的空间变小,在弥散成像中弥散运动受限而呈现高的信号,通过测量表观弥散系数就能够为探测组织细胞水平微观变化提供可能性。可以看出无论是局部还是全身DWI均是反映在组织细胞水平微观解剖结构变化,这是MRI DWI成像的肿瘤生物学基础。同时DWI可以间接反映组织细胞的增殖和灌注代谢的信息。

1.1.2 全身弥散成像方法和影响因素

为测量组织细胞间隙水分子弥散信号,在常规的MR脉冲序列两侧施加两个极性强的、快速切换的梯度脉冲。其梯度的强度和持续时间、间距用弥散敏感度b表示。b=γ2G2δ2(Δ-δ/3),单位为s/mm2。式中γ为氢质子旋磁比,G及δ分别为弥散梯度脉冲的强度和持续时间,Δ为2个梯度脉冲起始点的间隔时间。而b值与信号的关系为:s=s0e-bD,s和s0分别是施加弥散梯度前后的信号强度。从前述的公式可以看出:b值越小对信号的影响越小,弥散的程度越弱,图像越接近T2图像,含有组织灌注的成分越大;b值越大信号下降越明显,弥散程度越强。所以,弥散信号与b值的大小直接相关[5]。从MR技术获得的弥散系数(Diffusion coefficient,DC)包含灌注效应和弥散效应的混合成分,其弥散系数是一个被放大了的弥散系数。为此,将实际获得弥散系数称为“表观弥散系数”(ADC)。1984年Wesbey等首次实现DWI成像。1986年Le Bihan在活体组织进行磁共振弥散成像。1990年Moseley将其应用于早期脑缺血诊断。此后,在1996年推出了主要用于神经系统的弥散张力成像。早期主要研究局部脏器组织细胞的DWI成像,比如脑的DWI成像。脑受运动的影响比较小,而且含有水分子成分高,所以获得的脑DWI图像也容易被临床接受。

WB-DWI的方法学原理与普通弥散成像是基本相同的。用于临床的DWI成像是采用两个方向相反、大小相同的弥散梯度来探测人体组织细胞间隙水分子扩散运动的强弱,从而间接反映特定组织细胞水平构成的状况。WB-DWI成像可以采用全身成像线圈或采用床移动的方法来完成。全身线圈和床移动技术在获得WB-DWI图像质量上并无本质的区别。ADC描述的是水分子沿弥散梯度方向运动的总量。可以通过计算ADC值来达到对病灶组织半定量分析的目的。对病灶的像素或病灶感兴趣区(ROI)区域ADC可以采用多种指标进行半定量分析,一般采用ADCmin(最小ADC),ADCmean(平均ADC)和rADCmin=ADCmin/ADCmean(相对ADC)。

1.2 PET

PET是进行临床分子影像成像的探测正电子放射性核素的设备。PET是以正电子核素或正电子核素标记的化合物、配体、抗体、酶等的正电子示踪剂为靶目标,探测正电子放射性核素或上述标记物示踪剂在活体内正负电子结合后发生湮没辐射后,所产生的方向相反、能量相等(511keV)的γ射线的成像设备。PET设备包括探测器,对PET图像和探测校正的线源,检查床和图像采集处理工作站。探测器是探测方向相反、能量相等(511keV)的γ射线的成像装置,线源是装有放射性装置,它用于对PET探头进行均匀度校正和进行穿透扫描。穿透图像用于对PET图像进行衰减校正。PET/ CT是在PET设备基础上采用同机X线CT信息对PET设备所探测的γ射线进行衰减校正、对PET设备获得组织细胞在分子水平信息提供高分辨率解剖结构,并进行同机PET和CT图像融合及独立进行诊断CT功能的一体化设备。随着PET/CT设备的不断完善和改进,目前临床主要使用的是PET/CT设备。PET和PET/CT能够检测人体生理含量的特定成分,它被认为是迄今最佳的临床分子影像技术设备。

PET和PET/CT成像的基础是正电子示踪剂,不同类型的正电子示踪剂PET图像反映组织细胞不同的信息和特征。PET图像与MRI、CT和超声等图像相比较最大特点是采用特定的正电子示踪剂能够获得组织细胞的特定信息。正电子示踪剂按照应用分为:研究脏器组织血流灌注的正电子示踪剂;组织细胞代谢的正电子示踪剂和受体、酶、基因等具有高度特异性正电子示踪剂[6]。

用于研究脏器组织血流灌注的正电子示踪剂有:15O-H2O和13N-NH3·H2O。15O-H2O与人体内的H2O无生物学的区别,15O-H2O能够反映人体内组织细胞间以及细胞内H2O的生理、生化过程。15O-H2O也是研究脏器血流灌注、组织细胞间水分子弥散的“金标准”。在组织细胞间隙,以及细胞内15OH2O并不是单纯的弥散,也参加组织细胞的水分子交换过程。在人体组织细胞内的15O-H2O分子弥散过程是一个复杂的生理和生化过程。病理情况下15O-H2O的弥散相应会发生改变。但是,15O-H2O的获得相对较难、成本也较高。也有采用13N-NH3·H2O替代15O-H2O研究脏器和组织血流灌注,以及组织细胞间隙的水分子弥散的研究,并且取得了一些有价值的研究成果。给人体注射13N-NH3·H2O后,早期能够真实反映脏器组织血流灌注,随后13N-NH3·H2O在组织细胞间隙进行弥散。有研究表明13N-NH3·H2O在组织细胞间隙的弥散过程参与组织间的谷氨酸和谷氨酸盐的合成。

目前临床常规使用的代谢类正电子示踪剂有:β-2-18氟-2-脱氧-D-葡萄糖 (18F-FDG)、11C-胆碱、18F-胆碱、11C-乙酸盐、18F-乙酸盐、11C-蛋氨酸 (11C-MET)等。18F-FDG是PET最常使用的正电子示踪剂。这些代谢类正电子示踪剂成像机理分别是:

①糖代谢类正电子示踪剂:18F-FDG是葡萄糖结构类似物,它被细胞膜上的糖转运体蛋白(Glu1~5)转运入细胞,在胞浆内经己糖激酶的催化生成6-磷酸-FDG,但此产物不能被1,6-二磷酸葡萄糖异构酶催化生成18F-葡萄糖-1,6-二磷酸继续糖代谢,所以滞留于细胞内而显像。肿瘤细胞的胞膜上除具有正常细胞膜上的Glu2、4、5外还具有Glu1、3,所以葡萄糖摄取量高于正常细胞。同时,肿瘤细胞的糖代谢尤其是无氧酵解的速度比正常细胞快,故而18F-FDG在肿瘤细胞内的积聚增加。最近更多的基础研究表明肿瘤细胞表面的Glu1~6具有不同程度的过度表达。这些是18F-FDG PET显像鉴别病灶良恶性的基础。

②脂肪代谢类PET正电子示踪剂:用于临床PET检查的前列腺癌脂肪类正电子示踪剂有11C-胆碱、11C-乙酸盐、18F-乙酸盐、18F-胆碱、11C-长链脂肪酸等。目前临床最常使用的PET正电子示踪剂还是11C-胆碱和11C-乙酸盐。胆碱通过特异性转运载体进入细胞,最终代谢为磷脂酰胆碱而整合到细胞膜上。恶性肿瘤表现为快速增殖及细胞膜成分的高代谢,因此表现为摄取胆碱增加。一旦胆碱在肿瘤细胞内被磷酸化后就停留在细胞内(化学滞留)。尽管人们对11C-乙酸盐和11F-乙酸盐的确切的摄取机制尚不十分清楚,但大多数的研究表明乙酸盐可以进入肿瘤组织的脂质池中进行低氧代谢以及脂质高合成。胆碱本身也参与调节细胞的增殖与分化。

③氨基酸代谢类PET正电子示踪剂:作为第一类氨基酸显像剂主要反映氨基酸转运状态。11C-MET正常可以被唾液腺、泪腺、骨髓及心肌摄取,同时也可以在肝脏、胰腺及肠道聚集。11C-MET PET显像在鉴别肿瘤的良恶性、肿瘤复发、勾画肿瘤的浸润范围、早期评价治疗效果等方面有其特定的临床价值。九十年代末,人们又合成了应用前景更为广泛的18F标记的乙基酪氨酸(18F-FET),它的体内稳定性好,能与肿瘤组织快速结合,靶组织/本底比值高,合成时间为1h而放化产率可高达40%,主要用于脑肿瘤显像。18F-FET不与蛋白质结合,在骨髓和胰腺中摄取低。

④无机盐代谢类PET正电子示踪剂 (18F-NaF):18F离子被骨骼系统摄取的机理是,18F离子与骨骼中的羟磷灰石晶体上的羟基交换而沉积在骨骼内。与99mTc-MDP相似的是骨骼18F离子摄取量反映了局部血流量及骨代谢更新的活跃程度,但是不同的是无论是溶骨性还是成骨性病变18F离子均有摄取。18F-NaF中的18F-大约50%的注射剂量结合到钙羟基磷灰石晶体上去,18F-与钙羟基交换滞留在骨骼组织中,其余经过肾脏排泄。18F-药物和单光子发射放射性药物相比之下具有半衰期短、骨骼系统辐射剂量小、图像分辨率高、对肿瘤检测灵敏度高的特点。

与此同时,往生塔内,骤然暴起了一团红芒,红芒映照出一具骸骨般的身影,他站在塔嘎嘎出阵阵鬼啸般的鸣音,同时口中鲜血外溢,化作数道细流,沿着刀刃逆流而上,所过之处,刀刃发出荧荧的红光,璀璨夺目。

除常规临床使用的代谢类正电子示踪剂外,一些具有特异性受体、酶、抗体类正电子示踪剂也已经在临床前期研究和初步临床应用中取得了喜人的成绩。这些包括用于前列腺癌的18F-FHDT,乳腺癌18F-FES,肿瘤新生血管成像的18FRGD和肿瘤细胞表皮生长因子受体成像的11C-PD153035。这些正电子示踪剂对肿瘤特异性成像,肿瘤分子靶向治疗,以及个性化治疗均具有重要价值。

PET和PET/CT图像另外一个优点就是具有定量分析的作用。对PET/CT图像肿瘤原发灶和转移灶定量分析一般采用标准摄取值(SUV)进行定量化分析,而肿瘤T/B(T代表肿瘤靶组织,B代表正常组织)或(T-B)/(T+B)来作为相对数表示。最近有学者提出采用rSUVmax来代表肿瘤组织对正电子示踪剂摄取的相对值rSUVmax=SUVmax/SUVmean(SUVmax表示肿瘤组织摄取的最大值,SUVmean表示肿瘤组织摄取的平均值),也有采用SUV-CR=(T-B)/(T+B)。

2MRI DWI成像和PET/CT扫描技术在肿瘤检查中的应用

有很多学者对MRI DWI和PET/CT在肿瘤良恶性诊断和鉴别诊断、肿瘤淋巴结转移灶检查、肿瘤疗效的监测进行了对比研究。这些研究结果有些结果类似,有些结论之间存在明显不同。以下分别将DWI和PET/CT在肿瘤检查对照研究的结果,按照在肿瘤良恶性鉴别诊断应用、肿瘤淋巴结转移灶检测应用和肿瘤远处转移灶检测应用分别进行介绍。

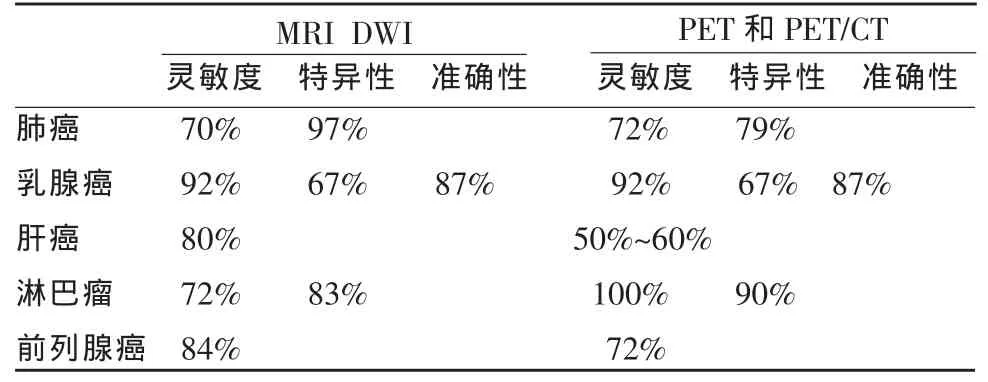

2.1 MRI DWI与PET/CT在肿瘤良恶性鉴别诊断的对比研究

对肿瘤良恶性鉴别诊断是对肿瘤早期诊断的基础。表1是不同学者对MRI DWI与PET和PET/CT在肿瘤良恶性鉴别诊断应用比较结果[7-10]。Yasuomi和Takeshi等采用MRI DWI和18F-FDG PET对非小细胞肺癌进行对比研究,结果发现在肺癌良恶性鉴别诊断上两者具有相同价值,但是18F-FDG PET比MRI DWI能够更好预测肿瘤的恶性程度,对患者预后具有预测作用。Lichy等报道MRI DWI与PET/CT在肿瘤诊断的价值,值得注意的是Lichy对选择的前列腺癌患者均采用11C-胆碱作为正电子示踪剂,这样明显提高了PET/CT对前列腺癌原发灶检出率。而对其它肿瘤患者采用18F-FDG作为正电子示踪剂。所以Lichy以PET/CT图像作为参考的标准对照研究MRI DWI对肿瘤诊断的灵敏度和特异性。在肿瘤检出率和良恶性鉴别诊断中对于肺癌,PET/CT与 MRI DWI具有相同价值,但是PET图像提供的是细胞在分子水平细胞主动代谢、生化活动的信息。所以,对于肿瘤恶性程度和预后具有预测作用。Nakajo等对33例乳腺癌患者的DWI和18F-FDG PET的图像进行研究发现DWI和18F-FDG PET具有相同的诊断价值,同时也发现ADC和SUVmax与肿瘤分期直接之间有明显的相关性。该结果也提示ADC与乳腺癌分化程度相关。但是作者并没有进一步研究SUV和ADC之间的关系。对于淋巴瘤检查研究的结果表明18F-FDG PET的灵敏度和特异性高于DWI,18F-FDG PET/CT明显优于DWI。

表1 MRI DWI与PET和PET/CT在肿瘤良恶性鉴别诊断应用比较

从不同肿瘤检查的结果来看,MRI DWI在前列腺癌和原发性肝癌检出率要高于PET/CT;对于肺癌和淋巴瘤PET/ CT优于DWI;乳腺癌两种扫描技术具有相同的价值。需要指出的是上述比较研究中PET/CT所使用的正电子示踪剂均属于非特异性的代谢类正电子示踪剂,这样的研究结果并不能显示PET/CT真实的临床诊断价值。

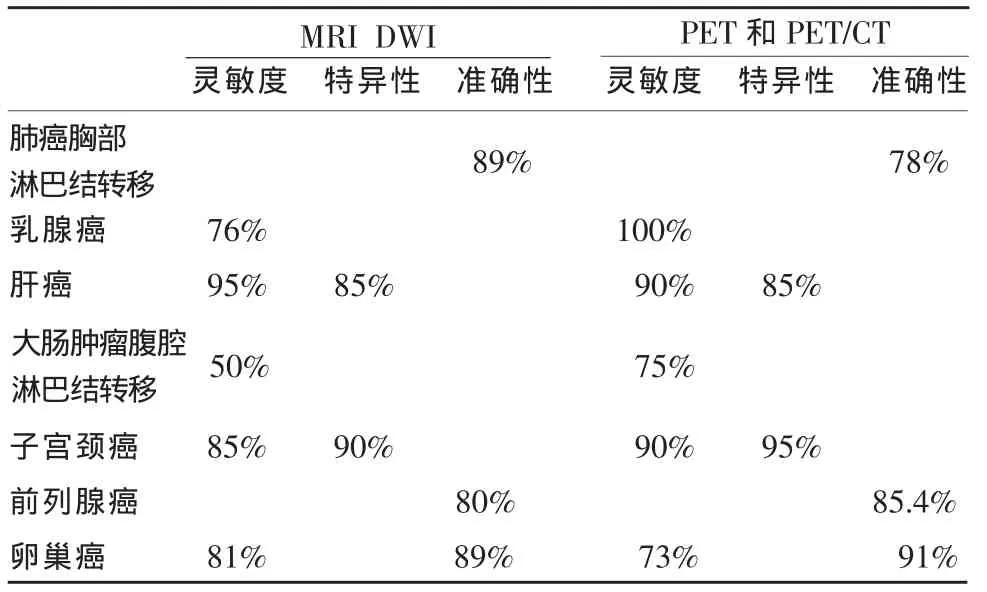

2.2 MRI DWI与PET/CT在淋巴结转移灶检查对比研究

确定肿瘤是否有淋巴结转移对于肿瘤准确分期和制定指标方案均具有重要的价值。表2是不同学者对MRI DWI与PET和PET/CT在肿瘤淋巴结转移灶检查结果的比较[11-15]。Hiroaki等对88例非小细胞肺癌淋巴结转移灶进行18F-FDG PET/CT和MRI DWI对比研究发现DWI比18F-FDG PET/CT具有更高的准确性。Schmidt等报道18F-FDG PET和DWI对乳腺癌淋巴结转移进行对比分析,发现18F-FDG比DWI发现更多的淋巴结转移灶。Ettore等报道全身MRI扫描和PET/CT扫描对大肠癌淋巴结转移灶的检出比较,发现18F-FDG PET/CT明显优于MRI全身扫描技术。Mattbias等对14例前列腺癌患者盆腔淋巴结转移灶进行 DWI-MRI和11C-胆碱PET/CT对比研究,结果发现DWI和PET/CT的准确性分别是80%和85.4%,将DWI和PET/CT两种技术结合后准确性提高到87%。对于淋巴结转移灶的检出18F-FDG PET/CT明显优于DWI。研究者发现在使用同一正电子示踪剂情况下PET/CT比PET能够更精确的发现淋巴结转移灶。DWI结合MRI图像也能够提高对淋巴结转移灶检出的灵敏度和特异性。18F-FDG PET/CT在肿瘤淋巴结转移灶检出的临床价值已经广泛认可,但是DWI对肿瘤淋巴结转移灶存在的假阴性和假阳性的研究病例与18F-FDG PET/CT相比仍然比较少,需要更多的病例进行进一步的对比研究。

表2 MRI DWI与PET和PET/CT在肿瘤淋巴结转移灶检查比较

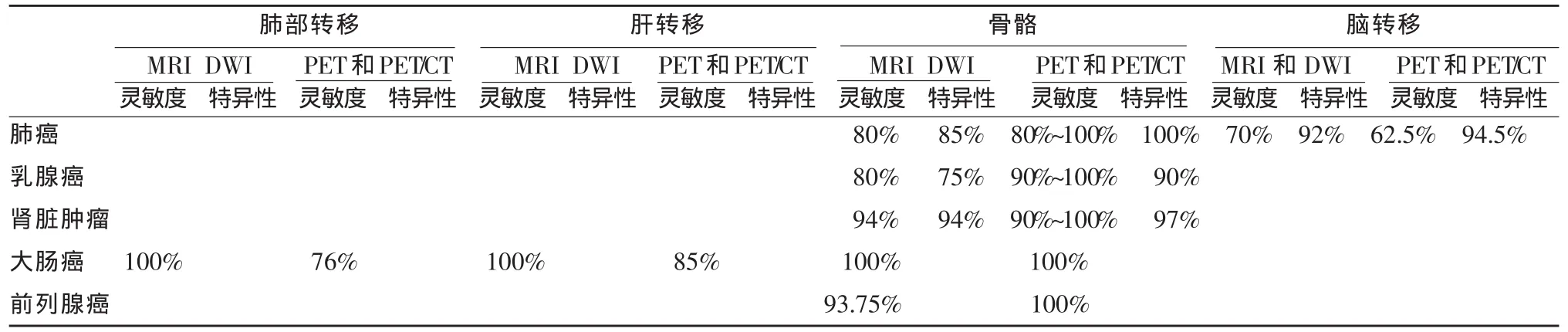

2.3 MRI DWI与PET/CT在肿瘤远处转移灶检查对比研究

对于人体肿瘤必须从人体整体出发认识肿瘤的发生、发展和选择最佳的治疗方案。获得肿瘤患者全身信息就显得非常重要。WB-MRI和WB-DWI是MRI最近几年来技术重要的进展,采用这些技术也能够获得肿瘤患者全身的部分信息。PET/CT全身扫描在肿瘤分期的临床价值和对肿瘤整体治疗疗效监测的作用已经被临床广泛认可,也已经被纳入美国的医疗保险范围。表3是MRI和PET/CT全身扫描在肿瘤转移灶检出的比较[10,16-20]。Takeshi报道肺癌转移灶检出率DWI和PET分别是70%和72%。但是Takeshi的数据165个病灶中25个毛玻璃样病灶,如果采用PET/CT中的CT图像作为参考那么PET/CT对病灶的检出率将远远高于DWI。因为18F-FDG对于支气管肺泡癌的检出率是比较低的,一般临床常规需要采用11C标记的乙酸盐或胆碱类正电子示踪剂。Schmidt等报道18F-FDG PET和DWI对乳腺癌复发和转移灶进行对比分析,DWI比18F-FDG PET发现更高的灵敏度和准确性。Ettore等报道大肠癌采用MRI全身和PET/CT全身扫描对转移灶检出率数据,发现在肺部转移灶检出PET/CT优于MRI,而对于肝脏转移灶MRI优于PET/CT。在骨骼病灶的检出中两者具有相同的效率。Squillaci等认为MRI是不可能取代PET/CT扫描在肿瘤检查应用。Wolfgang等对比研究前列腺癌骨骼转移采用DWI和11C-胆碱PET/CT对比结果,发现DWI对骨骼转移灶具有PET/CT类似的检出率。MRI在肝脏转移灶检出中优于18F-FDG PET/CT,但是与11C-乙酸盐PET/CT还没有比较资料。在骨骼系统转移灶的检测中18FFDG PET/CT具有高的特异性,而MRI具有高的灵敏度。但是,需要指出的是18F-NaF PET/CT在骨骼系统转移灶的检测中明显优于MRI和18F-FDG PET/CT。18F-FDG PET/CT在脑肿瘤转移灶的检测中远不及MRI,但是最新的报道指出11C-乙酸盐或11C-胆碱 PET/CT在脑转移灶的检测中优于MRI和MRI DWI。从整体来看18F-FDG PET/CT对肿瘤转移灶的检出率明显优于MRI DWI。

表3 MR DWI与PET和PET/CT在肿瘤移灶检查比较

3 MRI DWI成像和组织血流灌注图像之间的关系

许多学者对b值与ADC关系,以及ADC与脏器组织灌注和代谢之间的关系进行了从基础到临床的研究。由于各自的出发点不同,所以获得的结论有的具有一致性,有的相互矛盾[21-27]。

3.1 b值与DWI DAC之间的关系

吴冰等报道动物实验中b值对ADC的影响研究。他们选择10只新西兰大白兔,9只经手术制作肝VX2肿瘤模型,分别于种植前、种植后第7天、第14天及第21天行MRI DWI检查,b值分别设为 100、200、300、400、500和 600s/ mm2,使用EPI-SE序列,扫描时间为30s。由扩散加权序列产生ADC图,兴趣区(ROI)以DWI为参考手工绘制,计算平均ADC值。以ADC值作为统计指标。他们的结果表明:兔肝VX2肿瘤在DWI上呈明显高信号,边缘清楚。不同b值时正常肝脏与VX2瘤组织的ADC值差异有显著性意义 (P<0.001),随着b值的增大,病灶与周围肝组织对比度降低,同时病灶内部的ADC变异度降低,b值为400s/mm2以上时,同一ROI所得的ADC值之间差异无统计学意义,b值为100、200和300s/mm2时,同一ROI所得的ADC值差异有统计学意义。李德军等报道对不同b值和扩散张量成像DTI导出量之间关系进行研究。他们选择12例正常人,发现ADC随着b值的增加而降低。朱斌等报道19例经病理证实的肝硬化恶变结节及原发性小肝癌。采用两组小b值对病灶及正常肝脏ADC值、信号强度进行计算。恶变结节及原发性肝癌组ADC值、DWI信号强度均明显高于肝硬化恶变及正常肝组织 (P<0.05)。结论是小b值时DWI ADC值受病灶血流灌注的影响较大,且血供丰富的恶变结节及原发性肝癌ADC值最高,DWI信号强度也最高。结合DWI及动态增强表现可以明显的提高肝硬化恶变结节。胡春洪等研究了在采用大b值(1000s/mm2)情况下大脑星形细胞瘤ADC值与1H MRS主要化合物浓度的相关性。结果发现ADC值与胆碱浓度之间存在负相关,ADC值与N-乙酰天门冬氨酸及肌酸之间无相关性。从上述研究的结果可以看出:小b值获得的ADC反映组织细胞的血流灌注,而大b值反映的是组织细胞的简单代谢。

3.2 DWI与CT血流灌注图像之间的关系

朱红州报道对58例肝脏肿瘤进行CT血流灌注和DWI对比研究。采用的b值分别是50、100、500s/mm2获得不同的ADC。结果发现CT血流灌注指数不能鉴别肝脏肿瘤的良恶性,而DWI的ADC(b值为500s/mm2)能够很好鉴别肝脏肿瘤的良恶性。作者发现大的b值获得ADC能够更好区分开肝脏肿瘤的良恶性组。

3.3 DWI与PET脏器血流灌注图像之间的关系

Hentschel等对 38例食道癌患者进行15O-H2O和18FFDG PET成像研究发现食道癌组织细胞15O-H2O的弥散系数和18F-FDG代谢均明显高于正常组织。Zhang等报道脑星形细胞瘤患者13N-NH3·H2O PET研究结果发现,肿瘤组织滞留和灌注指数能够用于鉴别脑星形细胞瘤分化程度。肿瘤组织滞留和灌注指数明显高于正常组织。这说明肿瘤组织水分子弥散的速度是增高的,这与MRI DWI研究的结果不符合。

对于组织细胞的弥散系数测定的放射性示踪剂技术比CT和MRI准确性要高,有的将PET获得结果作为 “金标准”。MRI DWI和PET或PET/CT研究结果之间的差异有待于更多的基础和临床研究来证实。

4 DWI图像与组织细胞代谢PET/CT扫描图像之间的关系

有关DWI图像与细胞代谢之间的关系研究最多的是DWI和18F-FDG PET图像之间的关系[11,28-30]。

Takeshi和Ho等对MRI DWI与PET图像之间内在关系进行研究。Takeshi等报道肺结节的ADCmin与SUV-CR之间具有负相关性 (r=0.54)。Shingo等对34例乳腺癌的DWI ADC和FDG PET SUV之间的关系进行研究,结果发现ADCmean和 SUVmean(r=-0.30,P=0.08),以及 ADCmin与 SUVmax(r= -0.34,P=0.06)之间均无显著的相关性。Ho等报道对33例子宫颈癌患者原发灶和转移灶3T MRI DWI的ADC与18FFDG PET/CT SUV之间有无相关性进行研究。结果表明:ADC与SUV(18F-FDG PET/CT)之间无相关性。但是RADCmin与rSUVmax之间存在一定程度的负相关性(r=0.631)。这进一步说明了DWI图像是人体组织细胞间水分子运动的、相对的信息,而SUV代表的是人体细胞葡萄糖转运体对18F-FDG摄取率和细胞内磷酸激酶活性,后者对肿瘤治疗疗效的对比具有定量化的参考价值。假如不能进行绝对定量的相对值对于一些定量化研究就缺乏价值,比如细胞受体密度研究、受体亲和力、酶的活性等。这些研究提示DWI仍然是间接反映组织细胞微观结构变化的图像,不能直接反映组织细胞精确的代谢信息。Nomori等报道肺腺癌18F-FDG PET肿瘤的SUV和CR值大小能够预测肿瘤是否具有转移,肺腺癌对18F-FDG摄取的程度与肺腺癌细胞的生物学特性具有内在的关联,这对于肿瘤分期和治疗决策的选择具有重要的价值。Mattbias等研究发现前列腺癌患者淋巴结ADC与SUV(11C-胆碱)之间具有相关性(相关系数r=-0.5144,P<0.0001)。何峡等报道MRI DWI与18F-FDG PET/CT比较在鼻咽癌调强放射治疗应用中,DWI存在明显的局限性。目前,DWI ADC值大小与肿瘤恶性程度和对肿瘤转移预测的研究资料还是比较少,ADC与肿瘤生物特性之间的关系仍然需要从基础到临床深入研究。

目前有关MRI DWI和PET/CT图像之间的关系的研究,主要集中在采用18F-FDG和11C-胆碱PET/CT与MRI DWI在肿瘤检查的对比性研究。PET/CT图像全身依赖于正电子示踪剂,18F-FDG和11C-胆碱本身均缺乏特异性。所以,这些研究仅仅局限于代谢成像研究的范围内。有关PET特异性(受体、酶活性等)肿瘤示踪剂图像与DWI诊断之间的关系研究非常少。由于DWI图像不具有特异性,而18F-FES,18FFHDT,18F-RGD和11C-PD153035均具有高度的特异性,所以它所反映的肿瘤信息与DWI之间是否存在相关性还需要更多的基础研究和临床研究。

从以上资料可以看出,MRI DWI与组织细胞直接代谢之间缺乏明显的直接关联性,其图像也缺乏特异性。将MRI DWI图像简单的认为具有“类PET”的提法是缺乏科学依据和理论基础的。从成像技术的原理,基础研究和临床研究资料以及使用的临床经验来看,MRI DWI技术是不可能取代PET/CT技术的。

5 DWI和PET/CT在肿瘤全身扫描中存在的局限性

DWI和PET/CT在肿瘤全身扫描中均存在局限性。两种技术即具有相同的局限性,又有各自不同的局限性。

5.1 DWI和PET/CT存在的共同缺陷

脏器运动对DWI和PET/CT图像均存在严重的影响。DWI由于是间接监测组织细胞间水分子的运动,胸腹部脏器的运动幅度已经明显超过MRI自身的分辨率。所以,脏器运动对DWI图像质量影响需要高度重视。对于PET/CT由于PET扫描速度慢,而CT扫描速度快。所以,CT图像与PET/ CT图像之间的不匹配会影响胸腹部图像质量。扫描速度慢是DWI和PET/CT肿瘤全身扫描的另外一个不足。DWI一般需要30min以上才能完成全身扫描,专用型PET/CT需要8~20min可以完成全身扫描,经济型PET/CT一般在20~35min之间完成。显然均比CT扫描速度慢的多。这样对于一些病重的患者就不适应全身DWI和PET/CT扫描。解决脏器运动对胸腹部DWI和PET/CT图像质量极为重要,这也是DWI和PET/CT成像技术急需解决的问题。

5.2 DWI存在的缺陷

缺乏特异性是DWI图像临床应用的自身缺陷。DWI仅仅反映局限的、特定时间段的微观组织细胞间隙水分子随机运动的状态。ADC是表观弥散系数,是一个综合指标。ADC直接受到b值选择的影响。临床使用的半定量ADC指标也并不适合用于分子影像研究和个性化医疗研究中。DWI与组织细胞间隙和病变的密度变化直接相关或能够更好反映其微观变化(淋巴结疾病),但是缺乏特异性就明显降低了其临床价值。目前并无法单独采用DWI图像进行临床诊断,DWI仅仅是辅助MRI图像进行临床诊断而已。这一点PET/CT与其完全不同,PET/CT已经具有完全独立的临床诊断价值。

5.3 PET/CT存在的缺陷

完全依赖于正电子示踪剂(药物)是PET/CT特点也是其缺陷。一种正电子示踪剂仅仅反映组织细胞一种特定的信息。目前,PET/CT发展趋势是采用多种正电子示踪剂联合应用以达到同时提高灵敏度和特异性目的[7]。PET/CT使用的射线对组织细胞具有辐射电离作用,这是其固有的无法克服的缺陷。所以,需要降低辐射剂量。PET/CT技术的发展需要采用绿色技术,降低对人体和环境影响是必须高度重视的问题。

6PET/MRI技术

从MRI DWI成像机理可以看出DWI实质上是反映组织细胞微观结构和环境在短期内变化的信息,是间接反映组织细胞简单血流灌注代谢的信息。MRI DWI不可能取代常规MRI技术和最新推出的PET/CT技术。MRI和MRI DWI技术与PET和PET/CT技术获得组织细胞的信息相比较主要的缺陷是缺乏特异性。

Schlemmer等报道MR/PET一体化设备应用[31]。MRI和PET是基于完全不同的成像机理,各自提供不同的组织细胞水平的信息,尤其是PET最近几年采用新型的正电子示踪剂后明显扩大PET/CT临床应用范围。PET/CT设备之所以取得巨大临床成功,主要将两种差异大的、基于不同原理的PET和CT设备有机的结合在一起。MRI能够提供高分辨力的软组织信息,将PET和MRI两者结合起来是未来医学影像技术发展的重要内容之一。我们相信PET/MRI将弥补PET/CT不足,同样会获得临床医师的欢迎。但是,需要看到的是即使PET/ MRI投入临床使用也不会取代PET/CT在临床的价值。

[1]俎栋林.核磁共振成像学[M].北京:高等教育出版社,2004.231-315;416.

[2]Fiebach JB,Schellinger PD,Sartor K,et al.脑卒中磁共振成像[M].孙波,译.北京:人民卫生出版社,2005.13-19.

[3]薛华丹,李烁,金征宇,等.全身肿瘤扫描:MRI弥散加权成像和PET技术的比较[J].现代仪器,2009,15(2):18-21.

[4]金征宇,薛华丹.全身弥散加权成像肿瘤学临床应用图谱[M].北京:科学出版社,2009.8.

[5]丁建平,王宵英,周良平,等.正常前列腺和精囊的磁共振弥散加权成像初步研究[J].中国医学影像技术杂志,2004,20(8):1172-1174.

[6]赵周社,辛军,郭启勇,等.多种正电子示踪剂PET联合显像在肿瘤基础研究、临床诊断和疗效监测中应用进展[J].中国临床医学影像杂志,2009,20(10):764-769.

[7]Yasumi O,Hiroaki N,Takeshi M,et al.Is diffusion-weighted magnetic resonance imaging superior to positron emission tomography with fludeoxyglucose F18 in imaging non-small cell lung cancer?[J].J Thorac Cardiovasc Surg,2009,138(2):439-445.

[8]Lichy MP,Aschoff P,Plathow C,et al.Tumor detection by diffusion weighted MRI and ADC-mapping-Initial clinical experience in Comparison to PET-CT[J].Proc Intl Soc Mag Reson Med,2007,15(1):283.

[9]Masatoyo N,Yoriko K,Atsushi T,et al.FDG SUVmax and DWI ADC for predicting the biological aggressiveness of breast cancers [J].J Nucl Med,2009,50(Suppl 2):1694.

[10]Takeshi M,Nomori H,Ikeda K,et al.Diffusion-weighted magnetic resonance imaging fordiagnosing malignantpulmonary nodules/masses:comparison with positron emission tomography[J]. J Thorac Oncol,2008,3(4):358-364.

[11]Hiroaki N,Kenichi W,Takashi O,et al.Fluorine 18-tagged fluorodeoxyglucose positron emission tomographic scanning to predict lymph node metastasis,invasiveness,or both,in clinical T1 N0 M0 lung adenocarcinoma[J].J Thorac Cardiovasc Surg, 2004,128(3):396-401.

[12]Hiroaki O,Takeshi M,Koei I,et al.Diffusion-weighted magnetic resonance imaging can be used in place of positron emission tomography for N staging of non-small cell lung cancer with fewer false-positive results[J].J Thorac Cardiovasc Surg,2008, 135:816-822.

[13]Schmidt GP,Baur-Melnyk A,Haug A,et al.Comprehensive imaging of tumor recurrence in breast patients using whole-body MRI at 1.5T and 3T compared to FDG-PET-CT[J].Eur J Radiol,2008,65(1):47-58.

[14]Ettore S,Guglielmo M,Stefano M,et al.Satging of colon cancer:whole-body MRI vs.whole-body PET-CT-initial clinical experience[J].Abdom Imaging,2008,33(6):676-688.

[15]Matthias E,Bernd K,Juergen G,et al.PET-MRI correlation of diffusion-weighted MR-imaging and11C-Choline PET/CT for characterization of pelvic lymph node metastases in patients with prostate cancer[J].J Nucl Med,2009,50(Suppl 2):457.

[16]Wolfgang L,Rainer K,Toussait TL,et al.Prostate cancinoma: diffusion-weighted imaging as potential alternative to conventional MR and11C-choline PET/CT for detection of bone metastases[J].Radiology,2008,249(3):1017-1025.

[17]Le Bihan D,Breton E,Lallemand D,et al.MR imaging of intravoxel incoherent motions:application to diffusion and perfusion in neurology disorders[J].Radiology,1986,161(2):401-407.

[18]Mosely ME,Kucharczyk J,Mintorovitch J,et al. “Diffusionweighted MR imaging of acute stroke:correlation with T2-weighted and magnetic susceptibility-enhanced MR imaging in cats”[J].Am J Neuroradiol,1990,11(3):423-429.

[19]Giovanni L.Advances in prostate cancer imaging techniques and strategies[J].Eur J Nucl Med Mol Imaging,2008,35(5):1019-1025.

[20]Khan SA.Imaging of liver cancer[J].World J Gastroenterol, 2009,15(11):1289-1300.

[21]朱斌,张冰,胡旭宇,等.小b值ADC及DWI信号强度与肝硬化结节及小肝癌血供的关系 [J].中国医学影像学杂志,2007,15(6):451-454.

[22]吴冰,张挽时,王东,等.MR DWI监测兔肝VX2肿瘤的实验研究[J].放射学实践,2006,21(3):240-243.

[23]李德军,包尚联,马林.不同b值和扩散张量成像导出量的定量关系研究[J].中华放射学杂志,2004,38(12):1238-1242.

[24]胡春洪,杨玲,陈剑华,等.大脑星形细胞瘤ADC值与1H MRS主要化合物浓度的相关性[J].中国CT和MRI杂志,2005,1(3):5-6.

[25]朱红州.肝脏肿瘤的MR弥散加权成像和CT灌注成像的比较[J].实用医学杂志,2009,25(8):1252-1253.

[26]Michael H,Ulrike P,Peter B,et al.15O-H2O-PET analysis of blood flow in esophageal cancer[J].J Nucl Med,2008,49(Suppl 1):346.

[27]Zhang XS,Liang CH,Chen WA,et al.PET Imaging of cerebral astrocytoma with13N-ammonia[J].J Neurooncol,2006,78(2): 145-151.

[28]Ho KC,Lin GG,Wang JJ,et al.Correlation of apparent diffusion coefficients measured by 3T diffusion-weighted MRI and SUV from FDG PET/CT in primary cervical cancer[J].Eur J Nucl Med Mol Imaging,2009,36(1):200-208.

[29]Shingo B,Koichiro A,Koichiro K,et al.Correlation of SUV from FDG PET/CT and apparent diffusion coefficient measured by diffusion-weighted MRI in primary breast tumor[J].J Nucl Med,2009,50(Suppl 2):228.

[30]何峡,朱向帜,黄德健,等.磁共振弥散加权成像和PET/CT在鼻咽癌调强放射治疗中的应用[J].肿瘤学杂志,2008,14(10):783-786.

[31]Schlemmer HP,Pichler BJ,Krieg R,et al.An integrated MR/ PET system:prospective applications[J].Abdom Imaging,2009, 34(6):668-674.