中国古代楼阁建筑在城市中的空间意象

孙 睿

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,南京作为六朝古都,楼阁建筑曾经非常的兴旺。以南京为例,研究古人在营建楼阁时的设计和想法是比较典型的。笔者通过对南京地区地方志书的检索整理,列出所有曾经被记载过的楼阁建筑,并根据其描述分析在城市中的定位和空间意象。

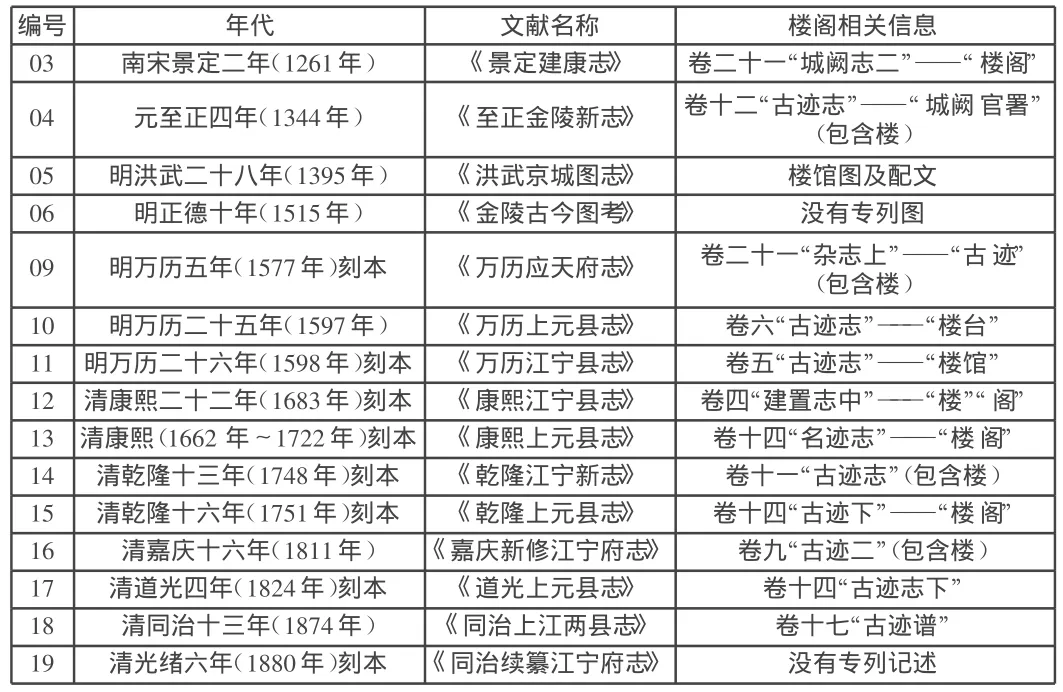

楼阁建筑的记录主要集中在地方志中的一些专门章节,对这部分信息的检索和整合是整个研究的基础。目前南京保存下来的方志最早从南宋《景定建康志》开始至清代末,其中专门有楼阁章节的并不多,现将南京地区历代方志及其记载楼阁的情况按时间顺序见表1。

表1 南京地区历代方志及记载楼阁的情况

清代是修志的大盛时期,因此这期间南京的地方志也是最多的,但是内容多有重复,比较一致的是“楼阁”不再作为城市中一种重要的建筑类型。除在《康熙江宁县志》被列入“建置志”中,其余清代方志均将其列入“古迹”或“名迹”一列中,包括很多其他的建筑类型。

从这个变化可以看出,楼阁建筑在逐渐变得普通平凡。随着建筑技术的不断发展,楼阁已不再被视为一种特殊的建筑类型。因此到明清后期,修志人更习惯用使用性质来判别建筑的重要性,如“学校”“祠祀”等。而以构造作为区分建筑类型的称谓已不再成为一个重要原因,这也从一个侧面说明了高端建筑技术的普及。

楼阁建筑最初的出现,正是反映了古人对于登高与天更接近的迷恋和向往。楼阁与城市环境的关系总结起来大致可以分为与自然山水和与城市街道两种关系。下面是从南京地区楼阁建筑的记载中总结的四种情况。

1 因山为基——追求“高”之境界

地方志书是我们研究古代地方文化地理的重要资料,各时代对同一事物的不同记载方式可以看出那个时代的价值判断,因此比对宋元明清方志对楼阁的记载可以看出古人对其认识地位的变化。

从地方志书的发展来看,南宋是方志定型期。在《景定建康志》中,“楼阁”是被分列出的一个专项,在卷二十一“城阙志二”中,位于“古宫殿”专项后。从这个排序可以看出楼阁在当时是被人认为地位很高的建筑。在宋代以前,楼阁建筑尚不是十分普及,而南京因为曾是六朝都城,其建设水平比较高,所以楼阁建筑才较多得以列入方志。那时的楼阁建筑,相信是建筑高技术的一个象征。

明代志书更趋发展,结构也更为完整。明初的《洪武京城图志》比较特殊,当时应天府是明首都,该图志是太祖朱元璋下令礼部纂修的,专记明初京师南京情况。从目录分类可以看出,此时对建筑的分类主要从建筑功能性质出发,如“官署”“学校”“寺观”等,因此出现“楼馆”这一分类。主要指当时的商业建筑,如著名的明“十六楼”就是这一时期出现的。

古人对于楼阁赞叹的描述中,绝大多数以“高”为美。例如《景定建康志》中对入汉楼的描述有“于石头城南起高楼,加累入于云霄”,这当中自有夸张的成分,但是当时该楼应该也有一定的高度才能达到“入于云霄”的情景。再如其中对落星楼的描述“山置三层楼,楼高故为此名”。

由于楼高不但能更接近于天,同时也能观赏到更远处的风景,因此古人自是希望楼越高越好。但是由于技术的原因,在楼阁本身无法满足更高的情况下,于是便选择在高处建楼,通过提升基础的方式来建楼,达到“高”的效果。故很多楼阁会选择建在合适的山地上,最典型的如《建康志》中对升元阁的描写“元阁因山为基,高可十丈。”非常明显的表达出古人建楼的意愿和方法。从南京的地形来看,宋代城内当时的高地都有被利用建楼的实例,如建于“石头城”上的入汉楼、烽火楼;建于“古治城”上的治城楼;建于现“花冈”地块的升元阁;建于城“东南隅”高地上的伏龟楼。

建于高地上的楼阁,不仅楼上可观赏到更远更美的风景,楼阁本身也会显得更为高大秀丽。

2 临水而建——凭水眺望,水楼相映

楼阁作为古人欣赏风景、附庸风雅的一个佳处,除了喜欢建在高处之外,也很喜欢临水而建。临水而建的楼阁既是一道风景,又是看风景之处。楼阁本身置于一片水中,成为自然景色中一笔玲珑剔透的点缀,有时还会使一片静水显出生气。另一方面,从临水的楼阁往外眺望,远处山水一片,自己仿若置身于这片水中一般,楼阁也显得更俱灵气,古人历来认为水是极具灵气之物。这样的例子同样有很多,且大部分从名字就可看出端倪,如临江楼、阅江楼、青溪阁、莫愁湖楼等。其中之前提到的建在高地上的升元阁,同时也在水边,也有一些关于它的描述“平旦阁影半江”,李白有诗云“白浪高于瓦官阁”。因此此楼由于位置特殊,景致极佳,被多次记载。

3 相对而建——商业楼阁的主要格局形式

楼阁建筑除了在风景中起到眺远的作用外,作为商业用的酒楼等也是楼阁在城市中的一种重要形式。此类楼阁在宋元记载尚不多,但已有表现出相对而建的例子。如《建康志》记载南楼“在府城右南厢中界宽征坊,与旧佳丽楼相对。”到明初洪武年间,则出于官府需要修建了著名的“十六楼”,“以为行人憩息游观之所,并以处官妓焉。”(《乾隆江宁新志》)此时这些酒楼已出现多个相对而建的格局,《洪武京城图志》中记载轻烟楼与淡粉楼相对,翠柳楼与梅研楼相对,来宾楼与重译楼相对。在后来对于“十六楼”的描述中,更是全部以一对楼放一起描述:“在城内者曰南市曰北市,在聚宝门外之西者曰来宾(驯象街北宋丰裕楼旧址),东曰重译(驯象街南与来宾楼相对),在瓦屑坝者曰集贤曰乐民,在西关中街北者曰鹤鸣,在西关中街南者曰醉仙,在西关南街者曰轻烟曰淡粉,在西关北街者曰柳翠柳研,在石头城门外者曰石城曰讴歌,在清凉门外者曰清江曰鼓腹。”可以推断,这些楼应该都是相对而建。也就是说在当时的城市空间中,街道两边的建筑多以对称的格局出现。

4 跨街而建——早期过街楼的形式

还有一种楼阁与城市街道的关系比较特殊,楼阁直接跨过街上,这类楼阁的记载在南京方志中只出现了一例,便是层楼。《建康志》中描述“在府城右南厢中界花行街,楼跨街东西。”虽然比较少见,但是也是一种很重要的楼阁形式。不过该楼的记述并不多,较难判断它具体的使用功能,因此是何原因影响了其形式的特殊性比较难推断分析。

楼阁建筑作为古代一类比较特殊的建筑类型,它分布和定位对分析古人对城市空间的理解很有帮助。从南京地区的楼阁总结来看,古人在营建楼阁的时候是非常注重与周围环境的关系的,它不是随意挑选位置,而总是出现在最适合它的位置上,或者说总是和环境十分相宜。这对我们今天建筑设计的考量是很有借鉴意义的。

[1] 史 丽.浅析建筑美学[J].山西建筑,2009,35(18):47-48.