论中国传统幌子的设计特征

□张红颖,张宗登

(1.湖南工业大学包装设计艺术学院,湖南株洲412007;2.湖南工业大学机械学院,湖南株洲412007)

幌子,亦称招幌、望子、市招,是店铺或作坊的行业标志,是以赢利为目的的生产作坊和商铺以及娱乐服务等部门向消费者宣传自己生产或经营的商品品种、特点以及店铺规模、档次和服务对象、服务方式等内容的标志物。[1]远在战国时期,幌子就作为一种行业标志出现在人们的日常生活中,如《晏子春秋·内篇杂下》中就有这样的记载:“君使服之于内,而禁之于外,犹悬牛首于门而卖马肉于内也。”可见,中国历史上很早就有用实物(牛头等)做幌子招揽顾客的情况。[2]幌子是古代店铺用来招揽顾客的形象性行业标记,它的出现与传统社会的商业贸易紧密联系在一起,直到今天,很多行业还一直沿用。

幌子作为一种商业符号,是同一行业的从业者共同使用的标记符号,起着方便顾客和引导消费等作用。其基本功能包括以下3个方面:一是广告宣传,吸引顾客。幌子的出现是伴随着商业繁荣而产生的,为了在激烈的市场竞争中获胜,幌子的形制逐渐成熟,同行的商家常常模仿、借鉴、对比,利用幌子精美的内容和新颖的形制来吸引顾客,达到广告宣传、吸引顾客的目的。二是指示提醒,引导消费。幌子作为中国商业文化的重要组成部分,具有覆盖面大、流传范围广的特点。在传统社会,普通百姓受教育的程度不高,店铺的幌子多以简约概括和识别性较强的形式出现,可以让消费者直观感受商品的信息、商品的类别和服务项目,标志引导的功能很强。同时,由于幌子是约定俗成的符号,不同形制的幌子还能反映出商品的规模和档次。例如,挂麻数缕为专门经营白麻的中心店,挂麻一缕则为白麻代销店;饭店挂双幌,表明有较高的烹调技术,能包办酒席,挂单幌则表示只经营简单的饭菜,是小吃店。不同的商业类别和店铺形象在形形色色幌子的导引下一目了然。因此,幌子堪称中国传统社会商业文化中的视觉导向牌。三是体现活力,装饰店面。在传统社会的商业竞争中,幌子作为行业的标志和广告宣传的手段,其制作的精良和美观与否能反映商家的经营状况。为了吸引顾客,很多店铺都极其重视幌子的视觉效果,使幌子呈现出浓郁的装饰性,昭示本店富有生机和活力。

一、传统幌子的设计特征

1.技的娴熟性

技指制作技艺、技巧,传统社会的市井繁荣为幌子的制作提供了程式化的生产模式,使得幌子琳琅满目、种类繁多。中国传统幌子形制有近千种,商家在幌子的制作使用上费尽了心思。同一行业幌子的形制中,每个店铺为了招徕更多的顾客,在造型的设计上也是各有千秋。[3]就单一的幌子而言,从幌杆、幌挑、幌体到幌坠等无不凸显出幌子制作者的“技”的娴熟性。制作者通过每一部分形的繁与简、拙与巧、粗与细、雅与俗的组合,营造了强烈的视觉冲击力,以此来增强店铺的吸引力,招徕更多的顾客。

中国民间艺人擅长在物质实践活动中总结技术经验,将所观察到的物理原理运用到器物的设计过程中。幌子的制作常运用木材雕刻、刺绣、黑白铁、锻铜、纺织等工艺,这些都是商家和民间艺人在长期的生活实践中不断创造、抽象、概括、总结的产物。尽管在流传和使用的过程中,幌子的形制也发生了衍变,并因地域和民族的不同而略有差异,但是从总体上而言,幌子的制作技术娴熟,形制程式性明显。

2.型的规律性

中国传统幌子型的规律性主要体现在整体构成即基本形制上。传统幌子根据陈设方式可以分为坐幌和挂幌:坐幌是固定设置于商铺前地面上的幌子,也称立幌;挂幌是店铺外悬挂的幌子,通常由幌杆、幌挑、幌挂、幌盖、幌披、幌架、幌体、幌座、幌坠等构成,其中幌体是主体部分。[3]每个商家根据自己的店铺形式及商品特点设计幌子,其挂幌不一定都具备上述所有构成,但总体上遵循这样的结构形式,只是在大小、繁简、拙巧等方面各有特色,可谓同中求异。悬挂幌子的横杠常取龙、蝙蝠之状,以象征飞黄腾达、福气临门。此外,幌子造型的规律性还表现为“具有造型上的共通性,体现集体表象方式的传承”,即多用象征幌、图画幌,幌子构件里富有装饰性的艺术语言,其形象的象征与抽象在漫长的历史沉淀中“形成了民族群体每个成员头脑中的共同的集体表象,从而形成了共性的思维逻辑”[4]。如幌子里葫芦、莲子、石榴、鱼、蝙蝠、鹤、松、桃等自然物常被作为装饰语言和造型元素,这些都是社会文化心理的体现。

3.材的质朴性

中国传统幌子制作过程中,民间艺人往往就地取材、因材施艺,自然物质如土、木、草、竹、石、棉、麻、藤、金属、皮革等无所不用,有些甚至直接以商品实物作为主材,体现了中国传统文化中人与自然的和谐。制作者往往根据店铺的具体性质以及经营商品的种类、特点、规模而有针对性地加以选用。这些材料大多质朴自然,方便选用,给人别具一格的视觉感受。自然的材质承载纯朴的情感,是诸多现代无机材质所不能替代的。自然朴素的材料是人们内心永恒的良材,它传达着人们对自然的热爱与亲近,对人们的情感触动力强。自然的材料拥有温和朴素的质感,将这些材料作为商业视觉传达设计元素,可以给人带来自然的质朴、原始的召唤以及温馨的感受。木的坚实、布的柔软、藤的质朴、棉的洁白,每一件商业视觉传达设计的幌子制品都因这些特质而变得生动,内涵亦变得更加丰盈。这些自然的材质唤起了人们内心的感动,可以说,中国传统幌子的设计之美,很大程度上来自于自然朴素的材质美。

4.色的简明性

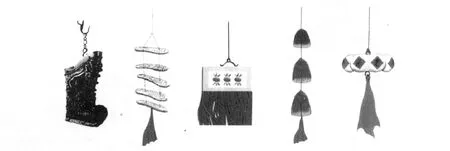

中国传统幌子设计中色彩的使用多注重美观悦目、色彩鲜明,往往给路人以很强的视觉冲击力,从而达到广告宣传、引导消费和装饰店铺的目的。如图1所示的中国传统幌子,无论是鞋铺幌子、鞋底作坊幌子、切面铺幌子,还是麻线铺幌子、粮店幌子,都符合赏心悦目、色彩鲜明、视觉冲击力强的要求,达到了宣传产品、引导消费之目的。从色彩上看,幌子设计通常在材料自然成色的基础上追求视觉美感效果,整体显现出简洁、明快、鲜艳、生动的特点,体现了幌子鲜明的形象。在色彩运用上,幌子偏重于红、黄、蓝、黑、白等色调,一般多用象征喜庆吉祥的红色或黄色,有时再辅以金色以加强视觉效果,这是普通民众非常喜爱的大众色彩。幌子的色彩是传达商品信息和情感意蕴的载体,具有极强的表现性,与其他造形元素相比,色彩能更深刻、更传神地表现幌子的形态之美。传统幌子很重视色彩的构成。中国传统美学既讲究阴柔和阳刚之美,也注重绚烂和朴素之美。在传统幌子设计中,这种绚烂与朴素之美通过色彩的鲜明和单纯得以展现,色彩的简洁明快增强了幌子的视觉冲击力。此外,工艺、原材料和价格的制约,要求幌子的设计与制作在用色上尽量省工、省料、高度提炼概括,故幌子的整体装饰性色彩要依靠色块大小、形状、空间距离来统一选配。

图1 中国传统幌子

5.形的寓意性

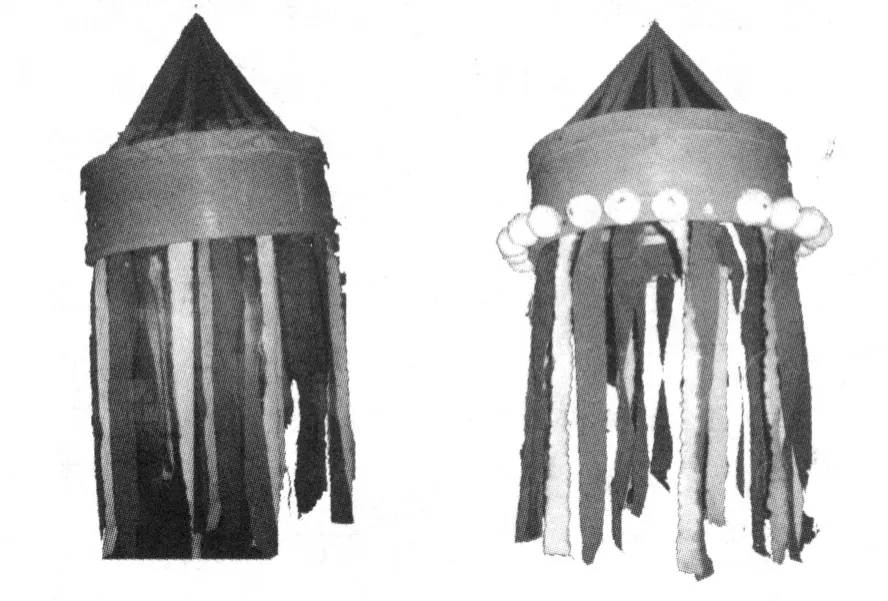

琳琅满目的幌子是传统社会大众文化的载体,与普通民众的日常生活联系紧密。作为民众喜闻乐见的视觉符号,其产生和发展也反映了一些特殊历史民俗。[5]从装饰素材来看,传统幌子的装饰图形繁复巧妙,商家偏爱的装饰纹样有钱纹、龙纹、云纹、如意纹、覆莲纹、夔龙纹、福字等代表吉祥富贵的图案元素,体现了热闹喜庆、大吉大利的主观愿望;在装饰图案方面,商家多倾向于凤凰、龙、蝙蝠、鹤、喜鹊、蝴蝶、佛手、石榴、桃、莲花、竹、鱼、梅、葫芦、灵芝等寓意吉祥的自然素材。如行医与药店的招牌大多有葫芦、串铃、鱼符等元素。自从汉代壶公在市井悬壶卖药,葫芦便不仅作为装药的器具,而且也成为中医的代名词,寓意悬壶济世,店堂门口只须挂个葫芦,人们便会进去就医抓药。串铃又名虎撑,传说唐代医药家孙思邈为虎取喉中之刺,以之支撑虎口,后演变为走方医的标志和象征。鱼符是用石片或木头雕成的鱼形幌子,门挂双鱼有太极阴阳鱼之意,鱼又谐“愈”,且鱼不分昼夜总是睁着双眼,悬挂鱼符也意味着药店不分昼夜为患者服务。图2所示为饭铺与汤圆铺的幌子,它们的构成具有很大的相似之处,其主体构成都为一竹制蒸笼下面悬挂着红蓝白等颜色不同的彩带。饭铺幌子中的蒸笼在这里寓意出售热的食物,一般指示餐馆或客栈的性质,各色不同的彩带寓意此店食品味道好、种类多;汤圆铺幌子的蒸笼加上许多带红点的白色棉球,则表示这里销售汤圆,白色棉球在形状上与汤圆相似。

图2 饭铺与汤圆铺的幌子

6.意的直观性

意包括“心”与“理”两方面,“心”是指心理,包括人的思想感情,而“理”则是指客观规律。中国传统美学除了有对形式美的要求,还强调气韵、神韵在事物中的贯注。中国传统幌子作为社会普通民众喜闻乐见的大众视觉符号,通过特定的章法与表现形式来抒发和传达寓意,不仅具有构形、指示的认知性,而且具有直观意象表达的情感性与象征性,通过形态、色彩、文字等视觉符号传达的丰富寓意和精巧艺术构思使幌子成为浓郁的主观意象,这种主观意象是对传统社会的风俗习惯、生活时尚、审美情趣、宗教信仰等的反映,更是深厚的民族文化心理的折射,具有重要的美学价值。[6]正如台湾著名商业标志设计师王行恭所言:“中国的传统市招,造型古拙朴实,式样活泼生动,千百年来,以众所熟悉的身段,传达淳朴与率真的民间美学理念,鼓舞着社会的生存和创造的活力。”[7]

二、传统幌子对现代设计的启示

1.信息传达直观,简明易懂

信息传达直观、简明易懂是中国传统幌子设计的主要特征。如图1中鞋铺幌子与鞋底作坊幌子的设计就采用了同类产品的小型模型构成,使顾客看到这些幌子时能很轻易地明白该店铺的经营类别,体现了意义传达的直观性和简明性。当今的商业性视觉传达设计也需要质朴、率真、直接、凝练的表现形式,应尽可能地将艺术夸张降低到最低限度,以求信息传达的准确性和真实性,并符合大众的审美品位。

2.元素应用适宜,恰到好处

传统造物讲究适宜原则,这在中国传统幌子的设计制作上也有体现,其造型、技艺、选材、用色、赋形、达意无不讲究元素应用适宜,将设计元素与店铺性质有机结合,达到广告宣传、招徕顾客等目的。这一思想对现代设计的启示主要体现在以下几个方面:一是在设计作品时不要刻意夸张、做作,要讲求造型与信息传达的同一性;二是对设计尺度要准确把握,对材料、设计元素及色彩的选用要恰到好处,尽量就地取材,凸显生态意识;三是遵循天人合一的设计准则,选用对环境影响较小的工艺方式,避免环境污染。

3.文化借鉴得当,古今一体

中国传统幌子在设计上达到了自然美、生活美和艺术美三方面的和谐统一,折射出中国传统文化的基本特征。如何将传统文化融入现代设计是一个历久弥新的问题。现代设计对于传统文化元素的借鉴绝不是简单的拿来主义,应着重于以人为本、用现代审美观念对传统幌子中的设计元素加以改造、提炼和运用,使其富有时代感,具有现实意义。如香港著名设计师靳埭强的许多标志设计作品都是传统文化与现代设计完美结合的产物,其作品成功之处就在于他以中国传统元素为表现素材,并赋予其现代风格,使作品具有强烈的“中国味”。

三、结语

《考工记》云:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”[8]其中天时、地气、材美、工巧言简意赅地概括了人工与自然和谐统一的辩证关系。因此,任何设计活动都不是孤立的功能或形式创造行为。幌子这一传统设计形式是客观事物的质朴与主观心理的纯真完美结合的产物,是中国传统文化观念的物质体现和中国传统民族工艺的视觉载体。它反映了中国传统造物的自然、质朴和生动的民间美学特征,体现了传统社会普通民众的心理情趣、爱好习惯,反映了民众日常生活中的价值观念、思维方式和审美趣味,更折射了中国传统文化中美善相兼、天人合一、以和为美、生生不息的造物理念,对今天的商业广告设计有重要的学习借鉴价值。

[1] 林岩,黄燕生,肖蕴如,等.老北京店铺的招幌[M].北京:博文书社,1987:57.

[2] 陈旻瑾.中国传统幌子的美学意蕴[J].装饰,2003(11):88.

[3] 陈旻瑾.论中国传统幌子的形式美[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2005(4):130.

[4] 于学斌.东北老幌子[M].上海:上海书店出版社,2002:63.

[5] 何磊.浅析标志设计中的中国传统元素[J].艺术与设计,2010(8):60.

[6] 张慧明.艺术设计的视觉元素与图像传递分析[J].美术研究,2010(3):53.

[7] 王行恭.中国传统市招[M].台北:艺术家出版社,1994:81.

[8] 戴吾三.考工记图说[M].济南:山东画报出版社,2003:20.