从《红楼梦》俄译谈翻译文学经典的建构

李锦霞

(河北师范大学外国语学院,河北石家庄050024)

现代意义上的经典是一个引自西方文艺理论体系、而后逐渐中国化的复杂概念。而在西方文论中,“经典”一词最初来自希腊语中的“kanon”,原义指用于度量的芦苇或棍子,后意义延伸用来表示尺度。随着基督教的出现,“经典”逐渐演化成了一个比较专门化的宗教术语。基督教在罗马取得统治地位以后,“经典”渐渐获得了“合法经书、律法和典籍”的意思。因此,中世纪的经典主要指的是与《圣经》以及教会规章制度有关的文本。

事实上,“经典”这一外来概念在中国传统哲学中同样有所反映。刘勰在《文心雕龙·宗经》篇中说:“三级彝训,其书言经。经也者,恒久之至道,不利之鸿论。”[1](P79)这里刘勰谈到的“经”指的是永恒不变而又至高无上的道理,是不可磨灭的训导,经典则是承载这些道理和训导的各种典籍。2004年版的《新华汉语词典》对“经典”一词的解释为:历史流传下来的具有权威性、典范性的著作;各宗教阐述教义的理论著作;有权威性的、有指导意义的著作。显然,当前对“经典”的定义比当初刘勰的阐释更加准确。

根据以上对“经典”一词的阐释,“翻译文学经典”可以被认为是承载文学之“至道”和“鸿论”、在译入语文学史及特定文化语境中具有权威性特征的外国文学译作。那么,一部文学作品之翻译文本凭借什么可以实现经典身份的建构呢?《红楼梦》在世界文学中的经典地位毋庸置疑,其俄译历史辗转沉浮150多年,为翻译文学经典建构的研究提供了珍贵的个案。本文将对《红楼梦》的俄译过程进行追踪,以揭示翻译文学经典建构中的重要因素。

一、《红楼梦》在俄罗斯的翻译及传播史

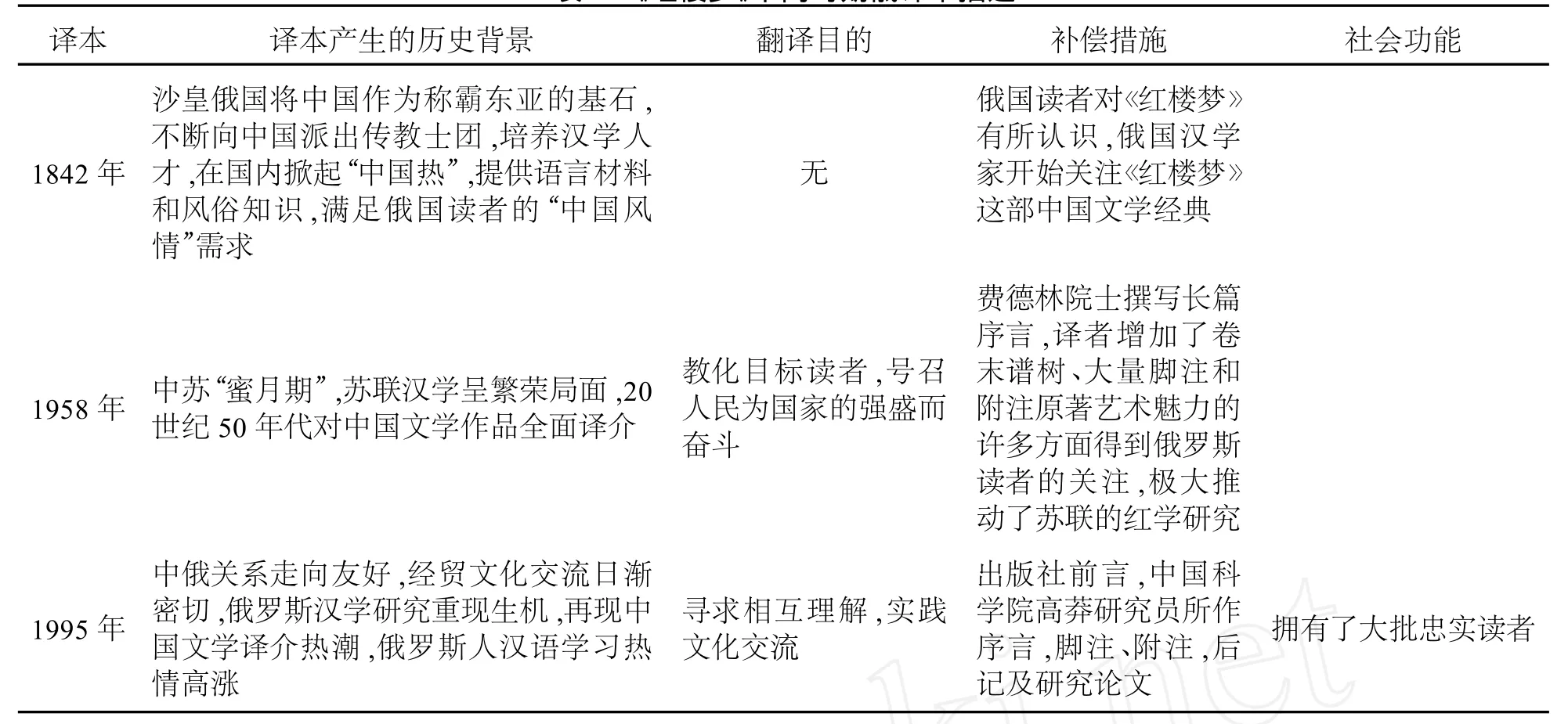

自1842年至1995年的150多年间,《红楼梦》在俄罗斯产生了3个俄译本,成为中国文学俄译史上一道亮丽的风景,见表1。

表1 《红楼梦》在俄罗斯的翻译史简表

在表1中不难发现,无论就译者身份,还是译介内容、发行出版单位而言,1842年《红楼梦》的首次译介不可能使这部中国文学史上的经典之作在俄国重获其原有的经典身份与地位。那么,作为第一部欧洲语言全译本的1958年译本又如何呢?在表2中,笔者对《红楼梦》不同时期俄译所处的历史背景、翻译目的、译文所采取的补偿措施与社会功能进行简单描述。

表2 《红楼梦》不同时期俄译本描述

在20世纪50年代,中国古典四大名著全译本在俄罗斯相继问世,成为中国文学俄译史上的盛事。《红楼梦》1958年俄译本出版后,许多苏联汉学家投入到对《红楼梦》的研究中,他们从不同角度对这部作品进行了比较深入的研究和探索。但是由于种种原因,俄罗斯翻译文学史上的这部经典之作并未获得广大普通读者的认可。

20世纪80年代苏联开启改革,戈尔巴乔夫以“民主化”、“公开性”和“多元化”为主要内容的政治体制改革也使俄罗斯汉学研究重现生机,俄罗斯国内重新出现了译介中国文学的高潮。1995年Ладомир出版社将《红楼梦》再一次呈现在俄罗斯读者面前。20世纪末期,中俄之间的交流日益增强,译文读者的中国文化知识与之前相比已经有了大大的丰富,在《红楼梦》1995年俄译本中,译者帕纳休克删除了1958年版本中的许多脚注,增加了译文的可读性,提高了读者的阅读兴趣。社会转型时期的新俄罗斯学术界与现代俄罗斯人一起促使这部中国古典文学经典在俄罗斯再现了它的辉煌。

二、翻译文学经典建构因素

从《红楼梦》在俄罗斯的译介史不难发现,一部原语国的文学经典,其身份在译语国文化语境并不能够立刻获得认同。那么,究竟有哪些因素在翻译文学作品经典化的过程中起到至关重要的作用,最终实现其经典身份的建构呢?

由于翻译过程本身受到诸多因素的制约,翻译文学经典的建构过程往往是在各种因素的共同作用下实现的,它随时空的变化而变化,是一个动态的历史建构过程,是在不断的传播与阐释过程中成就的。笔者认为一部翻译文学作品经典身份的建构至少依赖于5个因素:原文文本的艺术价值、意识形态的变动、主流诗学的价值取向、译者因素和特定时期的读者。

(一)原文文本的艺术价值

文学作品本身所具有的艺术价值乃是文学经典建构的基础,也是翻译文学经典建构中的先决条件。某些翻译文学作品之所以在译语国被建构为经典,主要在于原文文本所描绘的世界、所表达的情感符合译语读者的审美期待,能够引起他们的阅读兴趣;它所涉及的内容触及人类社会生活和精神生活中具有典型特征的东西;它所描写的内容具有民族文化特色以及特定时代特征。就这些方面而言,《红楼梦》的艺术价值毋庸置疑。

然而,原文文本的艺术价值仅仅为其被纳入译语国翻译文学行列奠定了基础,对它的择取还有赖于译语文学文化语境的影响与制约。即,一部翻译文学作品的艺术价值并不完全取决于原文文本在原语境内的认同,因为翻译文本的文学价值在整个目标文化场域中仅仅是一个文学变量,对它的价值的认可与评判首先受到译语语境中的主流意识形态的操控。

(二)意识形态的变动

意识形态作为社会哲学或政治哲学的一种形式,从产生之初就被赋予了浓厚的国家政治色彩。任何一项翻译活动,无论是文本的选择,还是译本的生产与接受,以及译本在译语文学多元系统中的经典建构过程,都无一例外受到意识形态的控制。意识形态的广泛影响使得“文本在旅行至东道国时,文本对接受国公众产生的影响与其说是取决于译者,倒不如说是取决于文本中的或译入语文化背景中的意识形态。因为任何一个文本都或多或少地承载着意识形态的内涵、意图和指控。”[2]尽管这种说法有失偏颇,但却道出了意识形态在翻译文学经典建构中的巨大作用。

《红楼梦》艺术表现的主观性和客观性所产生的巨大张力使得不同时代、不同意识形态的阶级都可以从中发现自己所需要的东西。19世纪的沙皇俄国对《红楼梦》的介绍目的是满足俄国读者的“东方风情”需求。而20世纪初苏联社会主义国家成立之初,刚刚占据主流的意识形态为了加强对思想舆论的控制,对文学的控制日趋严厉。反映到翻译文学上,表现在对翻译文学经典的“清洗”。以无产阶级文学家高尔基为首发起创建的“世界文学出版社”展开了与欧洲中心主义的斗争,许多东方文学优秀作品,包括《红楼梦》,被列入出版规划中。

从20世纪20年代到50年代,中国文学在苏联的译介被纳入到苏维埃政权建构和加强文学规范的系统中,受到了意识形态的明显控制与操纵,充分证实了意识形态对文本选择的决定作用。然而,意识形态对文本的择取并不能操控并决定译本必然成为经典的命运。

(三)主流诗学的价值取向

诗学是一种学理,其观念的变化表现在:是强调作品的内部语言文字意义,还是强调作品的外部社会意义;是强调作品的形式意义,还是强调作品的内容意义;是强调作品的结构意义,还是强调作品的心理意义。这种观念的区别会影响到对文学经典的选择,而翻译文学文本的择取就更不能例外。

苏联建国之初,文学理论和批评奉“社会主义现实主义”理论体系为正统。就外国文学而言,其肯定的作品主要是批判现实主义和革命现实主义作品。1934年召开的第一次苏联作家代表大会的章程中明确强调文学的功能乃是“改造和教育劳动人民”。因此,1958年俄译本《红楼梦》序言中顺应了这一要求,指出“马克思主义富有生命力的创造精神引导人们与全部敌对的和异己的思想展开无情的斗争”[3](P3),号召苏联人民为国家的强盛而努力奋斗。从中可以深切地体会到,翻译任务委托者极力想让读者在这样一个历史语境中去“正确”解读这部作品,那就是强烈的民族建设主题,一个亟待拯救的国家。

但是20世纪50年代俄罗斯的文学气候发生了变化,文学界的气氛趋向自由和宽松,斯大林时期的长篇小说因已经变成一种意识形态说教而威信扫地。结构相对简单、容量较小、不易暴露作者社会观点的中短篇小说成为该时期文坛的典型特征。因此,《红楼梦》并不符合当时的时代精神。

(四)译者因素

作为原文文本的代言人及翻译活动的主体,译者处于两种不同语言和不同文化的交汇点上,在整个翻译过程中始终起着决定性的作用,译者的主观能动性同样是翻译文学经典建构过程中必然要考虑的关键因素。

《红楼梦》1958年俄译本的译者帕那休克与孟列夫(1958年译本诗歌部分译者)二人均出自苏联汉学奠基人阿理克院士门下。他们继承了老师的汉俄翻译方法,即“除了准确传达原文意思之外,还要努力保持原作风格,甚至连节奏、诗步和韵律都要在译文中有所体现。”[4](P130)为了能够让译语读者充分认识《红楼梦》,了解中国博大的文化,帕纳休克在近10年的翻译过程中查阅了大量资料,采取了脚注、尾注等种种措施服务于读者,大大扩充了译语读者的信息量,彰显了译者作为翻译主体在翻译活动中的重要身份。1995年,当译本中的阶级斗争主题不再符合时代需要时,帕那休克重译《红楼梦》时更加关注的是它的文学性和可读性。译者自身经验的积累以及对这部作品的深入解读无疑为新译本被广为接受创造了条件。

(五)特定时代的读者因素

读者是翻译文学经典建构中极其重要的因素。“如果没有读者参与,翻译就会退化为一个封闭的过程。”[5](P271)外部的意识形态以及主流诗学并不能将某个经典强加于读者。翻译文学文本一经发表或出版,就直接传递到了各阶层读者手中,它能否得到更好更快地传递、阐释和解读,其魅力能否越来越长久,从某种程度上讲就取决于翻译文化价值的检验者和评判员,即两大类读者:批评家和大众读者。只有得到了读者的认同和响应,才能形成经典化的对话链条。

《红楼梦》1958年俄译本的翻译工作始于1948年——中华人民共和国成立前夕,成文于苏联对中国文学大规模译介时期。它的发现人是世界文学出版社,代表着当时的意识形态,具有极大的权威性,对《红楼梦》翻译文学经典身份的建构起到了至关重要的作用。同时,占据着文化重要岗位、在社会中处于制造话语权威者位置的批评家在经典生成的过程中同样扮演了重要的角色。1958年译本出版后,许多俄罗斯中国文学研究者倡言其影响力,并投入到《红楼梦》的研究中,这无疑使《红楼梦》俄译本经典身份呼之欲出。

然而,1958年俄译本问世后,由于政治环境的变化以及物质困难,一般读者很难有闲暇也很难有热情去阅读这部翻译文学作品,此后中苏关系的恶化使得这部世界文学名著、俄罗斯翻译史上的杰作在苏联被付之阙如,这意味着发现人和批评家的共同助力并没有使《红楼梦》俄译史上的第一部全译本在特定的文化语境中获得经典地位。

相反,1995年俄译本出版后得到了广大读者的热情响应,出版社还开通了网络平台,让广大网民可以直接在网上阅读这部世界文学经典。1997年Полярис出版社再版《红楼梦》1995 年译本 ,中国古典文学家、敦煌学家孟列夫在序言中指出:“尽管中国民俗学专家以极其敏锐的挑剔的目光发现1995年译本中有某些地方不够准确,但译者竭尽全力将小说中大量的细节问题翻译成俄语,获得了巨大成功,也拥有了大批忠实的读者。”[6](P8)

综上所述,进入译入语文化语境翻译世界的文学作品首先应该具有相当的文学性及艺术价值,其次在经过了政治意识形态为表达政治意识形态之间的亲和关系、强化意识形态话语的准则过滤和筛选后,作品才会被被赞助人或出版机构所择取。面对意识形态和诗学准则两个方面的问题,处于翻译过程中的译者会采取策略突出作品的现实主义意蕴及对本土文学创作的意义。而翻译文学经典的确定则是具体的读者的行为,只有与经典实际相遇和攀谈着的读者才能够让翻译文本重新复活,进而确定其经典身份。《红楼梦》俄译历史说明:文学翻译受到译入语文化系统各种因素的影响与制约,翻译文学作品的经典化是一个动态的历史建构过程,是诸因素“合力”的结果。

[1] 童庆炳,陶东风.文学经典的建构、解构和重构[M].北京:北京大学出版社,2007.

[2] 胡安江.翻译文本的经典建构研究[J].外语学刊,2008,(5):94-96.

[3] ЦаоСюэцинь.Сонвкрасномтереме[M].M.Государственноеиздательствохудожественнойлитературы,1958.

[4] 阎国栋.俄罗斯汉学三百年[M].北京:学苑出版社,2007.

[5] 刘宓庆.文化翻译论纲[M].北京:中国对外翻译出版公司,2007.

[6] ЦаоСюэцинь.Сонвкрасномтереме[M].M. Полярис,1997.