盾构隧道管片开裂原因及数值仿真

刘 鹏, 张玉成, 姚 捷, 胡海英

(1.武汉大学 土木建筑工程学院,湖北 武汉 430072;2.广东省水利水电科学研究院,广东 广州 510610;3.广州市水务规划勘测设计研究院,广东 广州 510640;4.珠江水利科学研究院,广东 广州 510611)

与其他交通相比,地铁交通的高效、安全、环保等优势非常明显,地铁盾构法施工有着广泛的应用前景。盾构法施工的隧道衬砌方式有两种:单层装配式衬砌与多层混合式衬砌。在盾构施工中,主要采用单层装配式衬砌。衬砌为钢筋混凝土管片构成盾构隧道的主体结构承受四周土体的荷载[1~6]。

地铁隧道在使用中时常发生管片开裂的问题。影响隧道管片产生裂缝的原因很多,根据管片的工作阶段可以分为三类[7]:一类为管片生产过程中由于温度变化、混凝土配比以及施工工艺的影响;二是隧道施工过程中由于千斤顶推力过大、顶进过程中产生偏心距、隧道推进过程中产生扭转、隧道姿态控制不良,以及管片制作精度不够引起管片不平整等原因;三是隧道运营过程中由于外界环境影响产生不均匀沉降或者由于管片荷载变化引起管片内力增加而产生裂缝。上述三种情况既有单独出现,也有几种原因共同作用,持续存在而引发隧道管片开裂。但是上述三个原因引起的管片裂缝具有不同的特点,管片制作过程中产生的裂缝一般规律性较差,而施工和运营过程中产生的裂缝具有较强的规律性。

本文结合某地铁管片的开裂问题,从地质原因、管片接头刚度、右线施工时对左线管片受力影响等方面分析了管片在使用中的开裂原因,并利用数值方法[8~12]分析了管片接头刚度变化和右线施工时对左线管片受力的影响。

1 工程概况

某市盾构地铁在进行巡检时,发现既有线(本文称左线)长达95 m区间的多节管片1点钟位置内侧表面出现了不同程度的裂纹,且伴随地下水渗漏。统计表明裂缝隔片出现(图1,图2),绝大多数沿着隧道轴线方向发展,且多为通长,最大宽度达1.5 mm,多处深达100 mm,并有个别贯通裂缝。而此时距其6 m外的右线刚竣工不久。管片受损段工程地质沿隧道纵向剖面如图3所示。

2 开裂原因及数值分析

影响隧道管片产生裂缝的原因很多,本地铁管片的裂缝是在地铁运营后发现的,无法准确确定管片是在施工还是在使用期间开裂的。本文重点从开裂段的地质原因、管片接头刚度、右线施工时对左线管片受力等方面分析其开裂原因,并对部分原因进行数值仿真分析。

2.1 管片受损段地质特点的影响

分析管片开裂区域的左线地质剖面图(图4)可以发现,与其他区域相比,受损段地质条件较差,洞身范围为<5H-2>花岗岩硬塑土,风化剧烈,遇水易软化,洞底围岩为<6H>花岗岩全风化带。管片上方分布有<5H-1>、<4-1>、<3-2>、<2-2>等砂质粘土,地层比较软弱。各层地质分层的土性和厚度分别为:<1>人工杂填土,厚0.4~2.2 m;<2-1 >淤泥质粉质粘土,厚2.6~4.6 m;<3-2>陆相冲洪积砂层,厚 1.3 ~5.9 m;<4-1>冲-洪积土层,厚 3.4 ~4.0 m;<5H-1>花岗岩残积土,厚8.6~15.2 m;<5H-2>花岗岩残积土,厚7.0~18.0 m;<6H>花岗岩全风化层,厚5.0 ~8.0 m。

图1 裂缝现场照片

图2 盾构管片裂缝位置及展开示意

图3 开裂区间地质断面

受损段隧道地面为某小区1~3号楼。建筑物的基础为15~20 m深的锤击贯入桩,地面环境复杂。从地质图可以发现,开裂段隧道顶部1 m以上就是<5H-1>(花岗岩残积土)土层,花岗岩残积土遇水容易软化,相关研究也表明扰动后强度参数降低明显。地面建筑物、施工时候土层的扰动可能会引起管片受力状态的变化。

图4 受损管片相邻段地质剖面

2.2 塌落拱高度增加的影响

根据上一节可知,和其他段隧道区域的地质条件相比,开裂段的地质条件发生了变化。隧道洞身及洞顶主要为<5H-1>、<5H-2>砾质粘性土,该类土层透水性较强,天然状态下具有较好的力学性质,但遇水后极易软化,强度急剧降低,尤其在具有临空面的浸水条件下,花岗岩残积土会因软化崩解而坍塌。同时隧道上方靠近地面分布有较大范围的<4-1>冲-洪积土层,地层的特点决定了其对盾构掘进产生的扰动十分敏感。分析设计资料可知,盾构机在通过该段时,地面的某小区1~3楼发生了沉降,截止2008年4月地面最大沉降已经达129.6 mm,地面沉降可能已经引起隧道顶岩土体的扰动,应力发生了重分布,并可能使得拱顶塌落拱高度增加。塌落拱高度增加会使得隧道管片竖向荷载和水平荷载增加,随着塌落拱高度的增加,当管片内力超过其开裂荷载时,管片就会在拉应力最大位置出现裂缝。

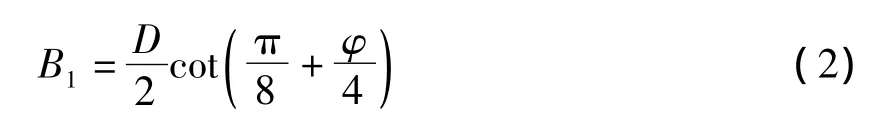

松弛土压力的计算方法—般采用太沙基(Terzaghi)公式,换算土压力计算高度h0的计算公式为:

其中:

式中,B1为根据太沙基公式计算的隧道拱顶松弛宽度的一半;K0为水平土压力与垂直土压力之比;φ为土的内摩擦角;p0为上覆荷载;γ为土的重度。

根据公式(1)可知,如果土体强度降低,隧道管片顶部土压力增大,使得管片内力也增大。

2.3 管片接头刚度的影响

开裂区间管片是错缝安装,开裂发生在1662~1724环管片上,所有裂缝均出现在偶数环上(隔环产生)的连接块上,如图2所示。裂缝两端对应管片的封顶块接头,封顶块接头处的刚度小于管片的弯曲刚度,封顶块所承受的弯矩比毗邻的管片所受的小。如果开裂区域的隧道围压出现局部增加,由于连接块刚度比封顶块接缝处的刚度大,所以连接块分担的荷载多些。

图5 接头部位的模拟

图6 错缝拼装模型

用ANSYS软件,通过荷载-结构法[13]建立了管片接头实体模型,模型中管片纵缝和管片环缝均采用等效刚度的弹簧单元建立联系,对模拟螺栓的单元施加初始应变,以模拟施工中对螺栓施加的300 N·m预紧扭矩,地基反力也采用弹簧单元。建立的管片接头实体模型见图5和图6。考虑管片接头刚度效应和错缝拼装的既有隧道整体变形如图7,可见在一定围压作用下,管片在11点钟方向连接块的变形比封顶块的大,进一步说明外荷载增加时,连接块会承担更多的荷载,如果超过其开裂荷载就会产生裂缝。

图7 整体管片11点钟位置的位移放大

2.4 右线施工对左线管片受力的影响

利用有限元方法[14]定量分析右线施工对左线(开裂段)的管片内力影响。

2.4.1 仿真计算模型及其参数

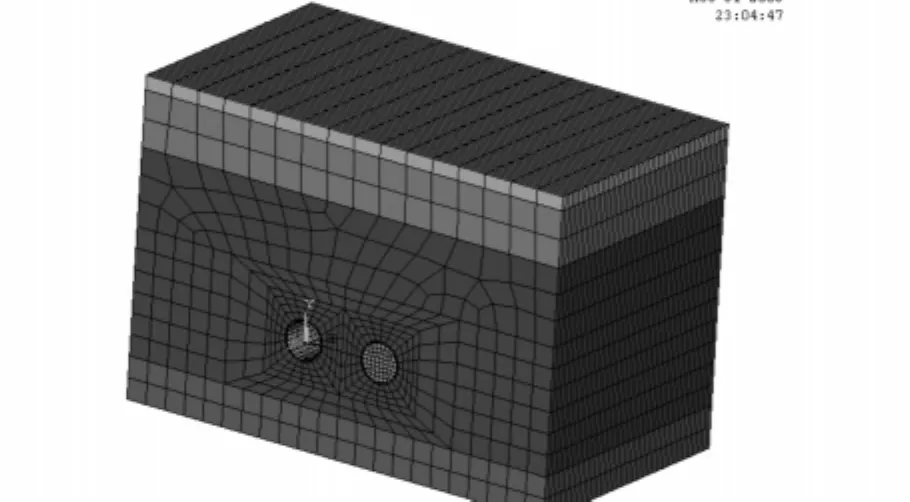

计算分析采用ANSYS大型有限元软件。模型横向在管片边界之外另取4倍直径宽度;竖向在管片之上取实际覆土的加权平均,用等厚地层来近似,管片之下取12.5 m;纵向从所研究的一环管片开始,前后各取12节。左右两侧约束横向位移,前后约束纵向位移,底部位移全约束。将整个空间网格在纵向按0.75 m的间距划分,整个空间区域如图8所示,共31750个单元,34680个节点,纵断面中取出一截放大后如图9所示。各地层的力学参数如表1所示。各施工步的边界力通过等效节点力来施加,直接加在节点上。

图8 整体有限元模型

图9 局部开挖节段示意图

表1 地层的设计参数建议值

2.4.2 盾构推进的模拟步骤

本次计算分析按照以下循环进行:(1)计算初始应力状态;(2)每向前开挖一步,推进距离1.5 m(图10中由左向右),单元材料作如下变化:将开挖面向前推进1.5 m,此区间内被挖除的土单元换为软单元;(3)计算应力状态;(4)原来位于管片位置的一环软单元变换为混凝土单元;(5)计算应力状态;(6)重复第(2)步;(7)综合处理计算结果,得到各步影响的增量及总量。

经过计算,与目标片相对应的右线那一环及其前4环和后8环,共13步影响显著,对其进行详细的逐次开挖计算,各步位置关系及编号如图10所示。单次开挖长度及与既有线目标片的位置关系如图11所示。

图10 主要计算范围及工况编号

2.4.3 计算结果

2.4.3.1 开挖导致隧道周围岩土体位移

右线的各步开挖都将引起围岩新的位移,左线则处于这种新的位移场中,将受到影响。在图12中,计算表明沉降以右线隧道正上方为最大,左线处于该位移场中,使得其右上方外围岩体有较大位移,呈现出从右上方(1点钟位置附近)挤压既有左线管片的特性,该影响使得1点钟方向内部环向拉应力增加。同时,随着开挖的推进,右线上方形成新的塌落拱时拱脚有可能落于左线管片右上方,也增加了相应区域的受力。

图11 单次开挖示意图

2.4.3.2 开挖引起的地面沉降空间分布

新隧道开挖将引起一定范围内的地表沉降。计算的沉降云图如图13所示,地表沉降等值线如图14所示。从图13和图14可知,新线开挖引起的地表沉降横向区域为隧道边缘开始,向两侧各15 m之内,新开挖的右线正上方沉降最大。地表沉降沿横向的分布规律是:以新建隧道轴线为中线,呈近似正态分布曲线的形状分布,新建隧道正上方地表沉降值最大,向左右逐渐减小。

图12 右线典型开挖步引起的位移场等值线图

图13 右线典型开挖步引起沉降云图

图14 右线典型开挖步引起地表沉降等值线图

2.4.3.3 既有隧道管片的位移和变形

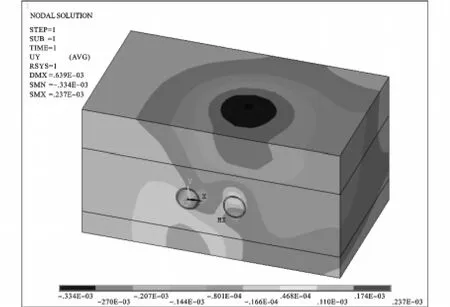

为验证上述附加应力规律,这里将地应力释放法[4]用于三维模型,也可得到每一施工步单独产生的影响。该算法可在模型上直接显示单步影响形态及量值。新建隧道各施工步都将引起已建隧道目标片的位移和变形,虽然各步影响量值不同,但有着共同的基本特性,现取其中一步,如图15所示,规律如下。

(1)新建隧道开挖致使已建隧道有离开新建隧道方向的水平位移和下沉,因为虽然右侧开挖相当于解除了对左线右侧的部分约束,但右线开挖后形成了新的应力拱,并且拱脚又恰恰作用在既有隧道右上部,从而没有产生向新建隧道方向靠近的水平位移。

(2)既有管片变形特性表现为右上部受到显著下压作用,产生新的椭圆度。这一位移特性为其空间受力形式所致,是左右线的位置关系、围岩特性、开挖次序等共同作用的结果。既有隧道的这一位移变形特性,也证明了裂缝出现于1点钟附近区域的可能性。

图15 右线典型施工步引起左线目标片位移云图和矢量图

2.4.3.4 既有隧道管片应力变化情况

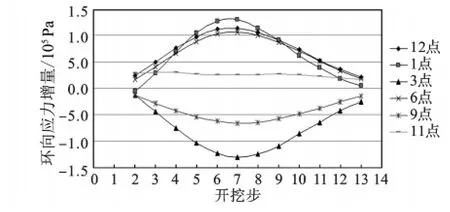

由于此模型较好地模拟了分步开挖的施工过程,计算表明开挖的影响相对较小,是小变形,可以进行各步叠加进而得到已建隧道的应力总变化。计算可知,既有隧道管片径向轴向的应力变化很小,而环向的应力变化比较显著。整个右线施工引起左线目标片各部位总影响如图16所示。

图16 右线各开挖步引起左线目标片环向应力增量图

图16表明,能对左线目标片产生显著影响的为右线相应的平行片及前部三片和后部八片,各片编号见图10。单步开挖引起最大环向拉力产生于1点钟位置,为第七施工步(挖后部第三片),引起的拉应力值为0.13 MPa;各开挖步对11点钟位置影响均较小,一般为0.03 MPa。往前及往后的施工步所引起的影响都逐次下降,至第二及第十三步基本趋于零。

图17表明,对目标片内侧产生的环向应力累积增量,拉应力在12点处最大,为0.857 MPa,此为最不利的;压应力在3点钟最大,为 -0.941 MPa,此为有利的。但外侧影响与内侧反号,所以三点和九点钟的外围值得进一步关注,可通过物理探测和有限元计算进一步对照分析,综合评价其安全性。

图17 右线开挖引起左线目标片环向应力累计总量

虽然1点钟累积增量为0.783 MPa,不及12点钟大(图16),但单步影响却是1点钟最大(图17),此增量值对于原本已经受拉的混凝土来说影响相对较大,极有可能导致裂缝的产生和发展,尤其是在有初始裂缝的情况下。对11点钟的影响相对较小,这也与裂缝主要出现在一点钟附近的实际情况较为吻合。

3 结论

隧道管片在使用过程中的开裂主要原因是管片围压发生改变,而引起该段管片围压改变的可能原因有:管片受损段的地质特点;土体扰动引起隧道拱顶塌落拱高度增加;管片背后注浆密实程度;管片开裂位置的结构受力特点以及右线施工期间对左线岩土体的扰动。原有应力及相邻线路盾构施工引起的附加应力的综合结果见表2,可见1点处管片内侧的综合拉应力最大,达2.72 MPa,已超出C50混凝土的抗拉强度标准值2.65 MPa。再加上后期线路施工产生的如图15的效应,以及开裂段花岗岩全风化<6H>软弱下卧层较厚(图4),这些因素作用在一起就直接导致裂缝隔片出现于连接块上1点附近。

表2 管片综合内力计算结果

计算分析发现,后施工隧道所产生的塌落拱拱脚作用在临近的既有隧道斜上方;后线单施工步引起既有线目标片最大内侧环向拉应力产生于靠近后施工线路的右上1点钟位置,而11点钟位置(即背向后施工线路一侧)所受影响较小。

当地下空间允许时,建议适当加大两条线路的水平距离,使之相隔1.5倍隧道直径以上,以避开对方的塌落拱拱脚。同时先施工的隧道应重点对靠近后施工线路一侧的斜上方土体进行加固以应对未来的附加应力及相应的变位。错缝形式可改纵向的两片一循环为多片一循环,以减小相邻片之间错缝角度,减轻相邻管片在顶部的刚度不连续性,改善受力状态。

[1] Working Group No.2,International Tunneling Association.Guidelines for the design of shield tunnel lining[J].Tunneling and Underground Space Technology,2000,15(3):303-331.

[2] 张玉成,杨光华,姚 捷,等.基坑开挖卸荷对下方既有地铁隧道影响的数值仿真分析[J].岩土工程学报,2010,32(s1),109-115.

[3] Lee K M,Hou X Y,Ge X W,et al.An analytical solution for a jointed shield-driven tunnel lining[J].International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics,2001,25(4):365-390.

[4] 唐孟雄,陈如桂,陈 伟.广州地铁盾构隧道施工中管片受力监测与分析[J].土木工程学报,2009,25(3):103-107.

[5] Sharma J S,Hefny A M,Zhao J,et al.Effect of large excavation on deformation of adjacent MRT tunnels[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2001,16(2):93-98.

[6] 张凤祥,朱合华,傅德明.盾构隧道[M].北京:人民交通出版社,2004.

[7] 徐林生.大断面高速公路隧道复合式衬砌结构受力监测分析[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2009,28(3):528-530.

[8] 杨建民,喻 渝,谭忠盛,等.大断面深浅埋黄土隧道围岩压力试验研究[J].铁道工程学报,2009,(2):76-79.

[9] 刘斯琴,余晓琳,颜全胜.基坑开挖对下方既有地铁影响数值分析[J].广东土木与建筑,2009,(6):19-20.

[10] Teodor I.Design Considerations and Testing in Shield-Driven Tunnels[C]//Towards New Worlds in Tunneling.Rotterdam:Balkema A A,1992:67-80.

[11] Qi Ke-Jun,Wang Xu-Dong,Jiang Gang,et al.Analysis of deep pit excavation adjacent to tunnel[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005(10):5485-5489.

[12] 王敏强,陈胜宏.盾构推进隧道结构三维非线性有限元仿真[J].岩石力学与工程学报,2002,21(2):228-232.

[13] 张厚美,傅德明.盾构隧道管片接头荷载试验研究[J].现代隧道技术,2002,39(6):28-41.

[14] 姚 捷,杨光华,张玉成,等.相邻线路盾构施工对既有隧道的影响[J].岩石力学与工程学报,2009,28(s2):3945-3952.