公车改革,一个沉重的话题

■ 张灵霞

公车改革,一个沉重的话题

■ 张灵霞

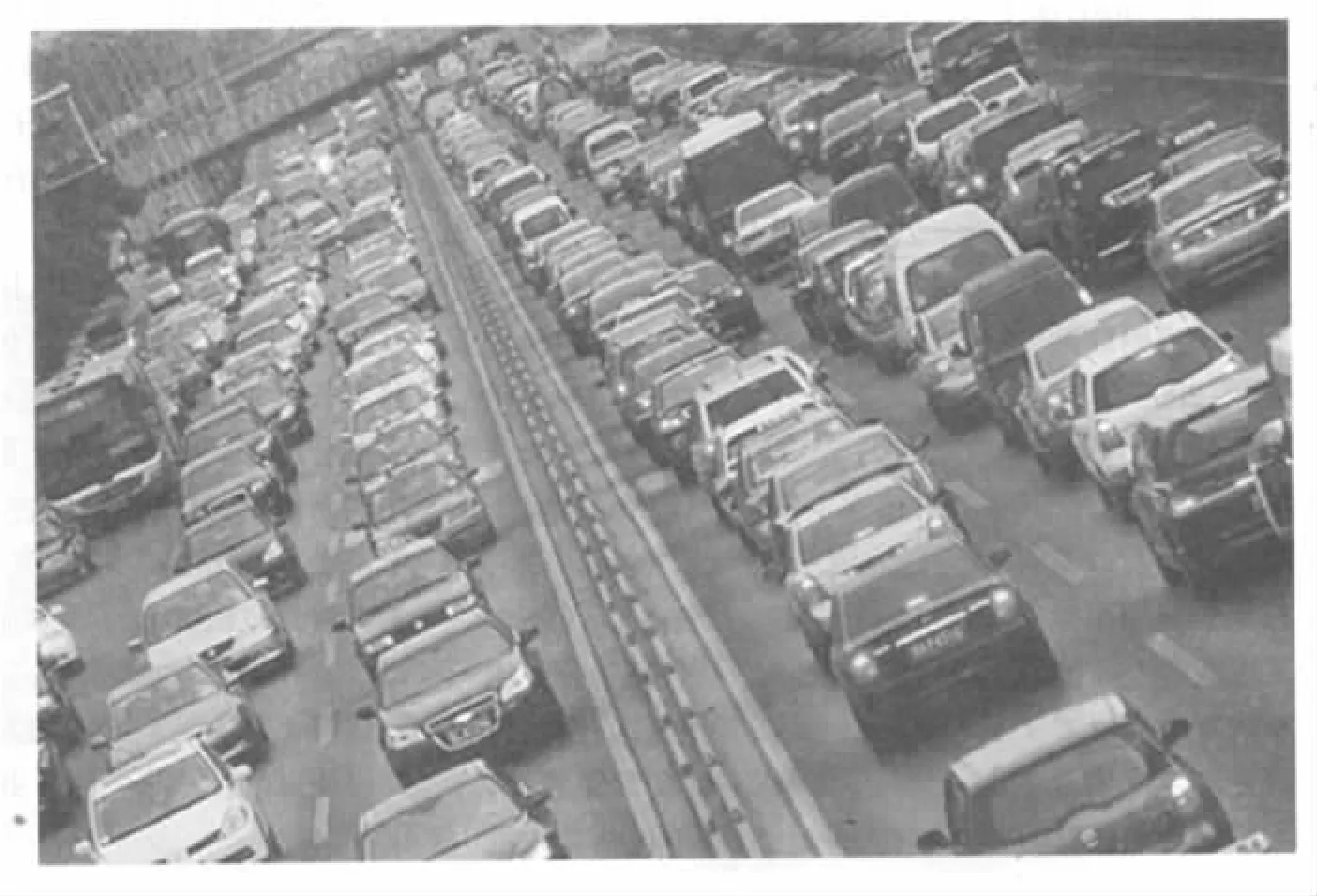

公车改革,从改革开放之初进入人们的视野,时至今日仍收效甚微。最近《人民日报》上发表了关于公车改革和北京“治堵”的文章,使得公车改革又一次成为人们热议的话题。

折戟沉沙——公车改革的历史征途

公车改革,如果从1988年的《中央国家机关汽车配备标准的规定》算起,已经行进了22年;如果从1994年的《关于党政机关汽车配备和使用管理的规定》算起,已经行进了16年;如果从1998年的《中央党政机关公务用车制度改革方案》算起,公车改革也已行进了12年。2003年2月,中纪委书记吴官正在中纪委报告中明确提出:“鼓励支持有条件的地区和单位积极稳妥地进行公务接待、公务用车和公务员福利制度改革工作。”同年举行的中共十六届三中全会提出改革领导干部的职务消费,并将公车改革纳入其中。2004年,国管局印发《中央国家机关公务用车编制和配备标准的规定》。2005年,有相关部门领导提出公务用车改革的基本思路是减少公务车的配备,自下而上,改革到厅局级领导干部,厅局级及以下的干部将可能取消专用公务车。2010年5月,国务院印发的《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》中明确提出,要研究推进中央国家机关公务用车制度改革。改革似乎一直在进行着,那为什么如此漫长而逡巡不前呢?

近几年,地方政府也开始新的探索。从黑龙江的大庆市,到广东江门市,再到浙江省杭州市,公车改革此起彼伏。每次改革都能吸引一阵子公众的眼球,每次改革却都在公众的关注后止步。

为什么会产生这种怪现象呢?公车改革最大的难点在哪?从网民的投票中不难发现,最主要的原因是使用公车的“特权一族”不愿放弃既得利益,公车制度与实际情况两层皮;另一方面,实际可操作的车改方案未能让民众满意,使得舆论在公车改革问题上忽冷忽热,进退两难,对没有进行公车制度改革的城市视而不见,对“勇吃螃蟹”的城市大施口水,使尝试公车改革的城市成了被枪打的“出头鸟”。

1.一些官员抵触,缺乏内在动力8266票(68.6%)

2.监督难,没有足够的外在压力1060票(8.80%)

3.难以制定操作性强的车改方案2722票(22.5%)

(投票数据摘自京华网)

先看公车制度:按照中办、国办发布的通知,党政机关车辆配备要坚持使用国产车的原则,正部(省)级干部配备排气量3.0升以下、价格45万元以内的轿车,副部(省)级干部使用3.0以下、价格35万元以内的轿车,不配专车;党政机关的其他公务用车一般配备排气量2.0升以下的轿车。

在建筑工程施工管理中,危机管理是介于施工单位和户主之外的另一方,开展危机管理的主要作用就是为了对工程施工的全过程进行严格的监督,确保工程的施工质量。危机管理在建筑工程项目中发挥着非常关键的作用,它能够直接影响到建筑工程的施工质量,同时还关系到施工单位以及户主双方的利益,加强对危机工作的管理,树立起正确的危机意识,也能够在很大程度上提高施工单位和户主的经济利益。但是目前的实际情况却是很多危机管理方面的工作人员对自己的工作内容缺乏足够的认识,而且专业技能不足,导致很多的危机风险都无法提前避免,这就是最为典型的危机意识缺乏的情况。

再看实际情况:无论在北京还是在省会级城市,每当官方大型集会时,会场外排列的高级轿车价格恐怕很少有低于45万元或35万元;陕西省人事厅126名公务员配42辆公车,12名厅级领导配备13辆车,这13辆车中10辆的排气量超过2.0升,最高达4.5升。难怪有人大代表用“屁股底下半座楼”来形容公车浪费之大。

全国政协委员杜黎明曾坦言:“我国现行公务用车管理制度,一直沿用计划经济时代的编制管理、标准控制、按需配给、单位所有的模式。”随着我国经济社会的快速发展、行政管理体制改革的不断推进,这种公务用车管理制度的缺陷越来越明显。

逼上梁山——公车改革的现实抉择

面对如此现状、面对这些“马路上的腐败”,民怨自然不小,舆论时常呼吁政府改革公车制度;政府也深知公车超标和公车私用泛滥,也鼓励各地尝试改革。

2009年5月,杭州市在经过七年酝酿和试点之后,在市直机关正式启动了公车改革。方案明确规定,车改单位公务用车实行货币化补贴制度,车补标准分为9个档次,上限为每人每月2600元(副局级),下限为每人每月300元(一般科员),全部打入“市民卡”IC卡中,以保证“专款专用”,卡内的车补金额只能用于与公务交通有关的支出,如公交车、出租车、公务用车服务中心、加油站、车辆保险等,除此之外不能取现,也不能在商场、超市等地方消费。

“杭州车改”最大亮点:一是设立了杭州市机关公务用车服务中心,负责车改单位重要公务接待、统一集体活动、大型执法公务活动、应急突发事件处置等公务用车。除此之外,机关个人公务用车也可以通过电话和服务网络进行预约。二是专项经费用于特殊公务。

2010年1月,昆明市西山、五华、盘龙、官渡等4个区启动车改试点,共清理封存920辆公务用车。其中,半数车辆经评估后拍卖,剩余车辆(报废车辆除外)或用于组建各区机关公务交通服务车队,或划拨执法部门。同时,区财政根据每个单位实际在编人数,按每人每月400元的标准把公务交通经费划拨到各单位的公务用车专用卡上,由各单位统筹使用。专用卡的使用范围为:购买公交车IC卡;使用区机关事务管理中心公务车费用;私车公用时产生的维修、加油费用;其它社会车辆租车费用。每月没用完的费用可转到下月继续使用,超支财政不补。

“昆明车改”的亮点在于:一是人车分治;二是费用到卡不到人。

2010年12月22日,据《人民日报》报道武警湖北总队决定,湖北省武警总队副师级以下干部公务用车将全部取消,今后,总队对所有机关干部每月发放用车补贴,机关干部外出办事所驾私家车悬挂地方牌照。

在这些公车改革中出现了“集中公车,有偿使用”、“核定费用,发放车票”、“保留公车,发放补贴”、“取消公车,发放车贴”四种模式。虽然地方的这些“模式”在一定程度上润滑了公车改革的车轮,但在面对复杂的既得利益集团时,仍是很难真正实施,而且未能摸索出一条适合全国推广的“车改模式”。同时,舆论对这种公车改革鼓励叫好的少、挑剔批评的多,使原本就遭到多数官员反对的改革变成“猪八戒照镜子——里外不是人”。

他山之石——国外公车管理借鉴

许多发达和发展中国家及地区,在公车管理方面都有一些比较完善的政策法规和健全的管理制度,他们的成熟做法及经验,对于我国的公车改革具有一定的参考价值。

瑞典设计了一套由电脑控制的“公务汽车监控系统”,即在每辆公车上安装了带双按钮的计程器和代码发射器,一个按钮上刻着“公务”,另一个按钮上刻着“私用”。任何人用车时,必须先按下两个按钮中的一个,车才能启动。按钮按下后,代码器就将该车的特定代码发往监控卫星,卫星再把代码及汽车所在的方位信息传向中央监控台。这样,私用公车者便无机可乘。而且每隔一段时间,监控人员就会将收到的资料进行核实,据此对开车者进行收费或罚款。这样,有效地杜绝了公车私用行为的发生。在博茨瓦纳,民用车挂的是白底或黄底黑字车牌,而公务车则挂“红底白字”车牌。每逢星期六、星期日,公路上只有民用车行驶,见不到公车行驶,因为博政府严格执行只准在工作时间因公务需要才能使用公车的规定。另外,政府所设的公车加油站,加的汽油也与众不同,呈粉红色。一到节假日,这种加油站都休息,不给公车加油。人们把公车叫做“廉政车”。

日本、英国、德国、美国、法国、新加坡、芬兰等许多国家和地区,也都纷纷制定了专门的公车管理和使用办法,设置了预防机制、监督机制以及处罚机制,有效地杜绝了公车私用行为的发生。以下是他们一些具有共性的成功做法。

对公务配车和公车标准及适用范围有严格规定:一般只有内阁部长可以配备专车,但也仅限于执行公务,下班以后的私人活动一般乘用私家车,并且部长的配偶或伴侣通常不可以使用公车进行私人活动。

对公车使用全过程实行严格的管理:公车由专人保管、维修,保证其性能良好、使用安全。每辆公车都有用车登记卡,卡内详细记录起始时间、地点、行程、油耗、计费等信息,登记卡定期上报主管部门,车辆使用完毕及时交回车库。并且严格执行因私用车的收费制度,倡导为纳税人节省开支的理念。

对公车使用情况实行科学监控:采用全球定位系统(GPS),由指挥中心对公车实行智能化的实时监控,并在每辆公车上分别安装带有“公务”和“私用”双按钮的计程器和代码发射器,任何人用车都必须先按下其中一个按钮,使得监控中心能及时地掌控全部用车情况。

鼓励私车公用:对于使用私车或公交车等执行公务的工作人员,实行按行驶里程或票据给予一定补贴。

重视社会舆论对公车使用的监督:所有公车都会贴上特殊标志,便于公民对政府实施监督。法国曾有一位部长因公车私用被拍照(因公车有标志),囿于社会舆论压力,被迫辞职。

不进则退——公车改革任重道远

国家财政部、国家发改委和国家统计局调研数据显示,2005年以来,中国财政行政事业公用经费支出每年增加1000多亿元,2007年以来,该项经费支出已接近9000亿元,其中公务用车消费占比较高。目前,党政机关及行政事业单位公务用车总量为200多万辆,每年公务用车消费支出1500亿元至2000亿元(不包括医院、学校、国企、军队以及超编配车)。每年公务用车购置费支出增长率为20%以上。在有些地区,围绕着公务用车产生了零部件供应、汽车维修、汽车保养、汽车加油等一系列的产业。有人做过测算,不包括党政机关公务用车司机的开支,仅交通费和保养费,每辆公车将耗费数万元甚至几十万元。党政机关的公车,每万里运行成本是社会运营车辆成本的5至6倍,而使用效率则仅为社会运营车辆的1/5至1/6。

上面的这些数字,足以说明中国的公车改革已经到了非改不行的时候了。

面对公车改革存在的阻力,公车改革领导小组成员季志远说:改革的阻力是客观存在的,公车改革是对利益的重新分配,而且带有剥夺性质,习惯于使用公车的干部肯定会有想法。在现行机制下,公务出行已形成了依赖公车的观念和习惯,对某些领导干部来说,公车不仅是身份体现,一定程度上也演化成了一种待遇。把面子和待遇拿掉,你说没有阻力吗?但是,公车制度改革是一个必然趋势,只要下决心迈出第一步,干部的观念是会发生转变的,不满情绪也会消除的。

事实已经证明:公车改革还是要积极稳妥推进,不推进只会让改革变得更难。综观当下现状,个别地方的单兵突进固然让人心生振奋、充满期待,但指望某个地区在自主探索中找到“万全之策”,成为各地均可效仿的改革样本,恐怕也不太现实。我们一要从思想认识上树立“公车必须姓公”的至高理念,从高层官员开刀,杜绝官员配备专车和专门司机,完全根据实际需要来统一调配使用公用车辆,使公车真正回归公用车本色;二要借鉴日、美、德等西方发达国家“只有内阁部长可以配备专车,且仅限于执行公务”、香港前特首董建华“离任当日,便不再乘坐公车”等先进做法,而切莫以“国情不同”来人为延缓、阻碍改革;三要如温总理所深刻指出的那样,务必做到公开透明、民主监督,使得公车的进进出出都置于群众雪亮的眼睛之下,其一旦暴露在婚嫁、接送官员孩子上学等环节,就会诉诸党纪国法的严惩。只有这样才有可能使“公车改革”走出一条符合实际的可行之路。

2010年12月29日,国务院新闻办公室就《中国反腐败和廉政建设》白皮书举行发布会。中纪委常委、秘书长吴玉良在回答有关公务用车的问题时表示,中央办公厅和国务院办公厅最近要出台有关公车配备使用的新规定,这个规定比过去更加严格,比如对省部级干部公车配备的标准排气量和购置税都比过去严格了,对党政机关和直属事业单位的公务用车的编制也比过去严格了,也就是说,公车配备的标准和公车的总数量要下降。希望这样的发言、这样的规定能实现,不要再让百姓空欢喜一场。我们期待公车改革的奋力突围。

———公务接待

——公务用车