试析货币发行与物价指数的关系(1937—1946)

艾永梅

(中国人民大学经济学院,北京100872)

试析货币发行与物价指数的关系(1937—1946)

艾永梅

(中国人民大学经济学院,北京100872)

通过对国民党迁都重庆期间的货币发行与重庆物价关系进行一元线性回归、费雪方程式的验证和阶段性分析发现,国民政府的通货膨胀政策对国统区后方工业体系的建立、为前线提供物力支持曾起到一定作用,但抗战后期,恶性通胀也拖垮了后方乃至整个国民经济。国民党的财政体系彻底崩溃乃至丧失政权实属必然。

国民政府;货币发行指数;物价指数

1937年7月抗日战争爆发,11月国民政府正式发表移驻重庆宣言。在此期间,国统区的经济中心随之内迁。抗日战争结束后,乔迁重庆的国民政府于1946年5月迁回南京。本文以1937年11月至1946年5月之间的月度数据为依据,对国民政府货币发行与重庆物价关系进行了相关性、阶段性分析,以寻找货币发行与物价之间的关系,进而分析国民党的财政体系彻底崩溃直至丧失政权的必然性。

一、货币发行指数与重庆物价指数关系

1.国民党迁都重庆期间货币发行量与重庆物价指数走势比较

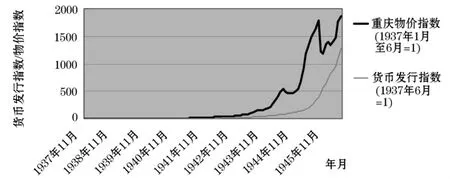

图1 重庆物价指数和国民政府货币发行指数(1937.11—1946.5)

关于通货膨胀的定义,目前国际经济学界还没有统一的说法,萨缪尔森、米尔顿·弗里德曼及Laidler和Parkin的观点是公认比较权威的解释。综合来看,通货膨胀即通货供应量过度增加,物价持续上涨,货币不断贬值;而恶性通货膨胀,则是一般通货膨胀在程度上的恶性发展。从图1可以看出,1937年11月至1946年5月期间,重庆无疑处于通货膨胀之中,该段期间货币发行量和重庆物价指数的基本趋势趋同。1937年11月至1944年11月期间,重庆的通货膨胀较为和缓,在1937年11月至1945年11月期间,国民政府货币发行量增幅也较稳定。但在1944年11月至1945年11月期间,重庆物价在震荡中急剧冲高,并在1945年经历过一段短暂的下降期后又开始大幅上升。货币发行指数在1945年开始陡增,国民政府货币发行进入通胀失控阶段。

2.国民党迁都重庆期间货币发行量与重庆物价指数的线性关系分析

为了清晰反映国民政府货币发行指数与重庆物价指数之间的关系,分别对二者取对数,Y1=取对数后的重庆物价指数,X1=取对数后的国民政府货币发行指数,并对二者进行OLS一元线性回归,所得拟合方程为:

Y1= -0.176+1.282X1

(-1.9422244)(8.56301) R2=0.958933

回归结果证明,取对数后的重庆物价指数与国民政府货币发行指数呈正向线性关系,这符合经济原理。国民政府货币发行指标每增加一单位,重庆物价指标会提高1.282个单位。两参数t值均较高,通过了显著性检验,F值也较高,方程整体通过检验。决定系数为0.959,表明估计参数对模型的解释力较强。但D-W值为0.065,这说明误差项序列正相关,原因是一元线性回归模型较简单,实际上影响重庆物价的因素不止货币发行这一个指标,还有其他因素均包括在误差项中,造成误差项序列相关。

3.费雪方程式的验证

美国经济学家欧文·费雪在1911年提出了交易方程式:MV=PT。式中,M表示一定时期流通中货币的平均数量,V表示一定时期单位货币的平均周转次数即货币流通速度,P表示商品和劳务价格的加权平均数,T表示商品和劳务的交易数量。这个方程式的一个结论是:商品价格的普遍上涨是由货币引起的。该方程式转化形式为:lnM+lnV=lnP+lnT,或lnP-lnM=lnV-lnT,在这里,我们用国民政府货币发行指数来替代M,用重庆地区法币流通速度指数替代V,用重庆物价指数来替代P,用国民收入指数来替代T。其实上面的回归方程也可以写成lnP=-0.176+1.282lnM,可以发现,费雪方程式与我们这里的回归方程所反映出的货币流通量和物价之间的正相关关系是一致的,但在回归方程式里,重庆物价指标对国民政府货币发行指标的敏感性高于费雪方程式,这反映了当时人民群众从抗战初期曾支持法币、一致抗日到抗战后期对法币失去信任、甚至抵制的心理变化过程,恶性通货膨胀一旦形成,“物贵钱贱”的心理使民众更多地推出法币,抢购商品,从而进一步推高物价。货币的流通速度越快,社会有效货币供应更多,物价越发上涨,形成螺旋式推进,从而加速了法币制度及国民经济的崩溃。

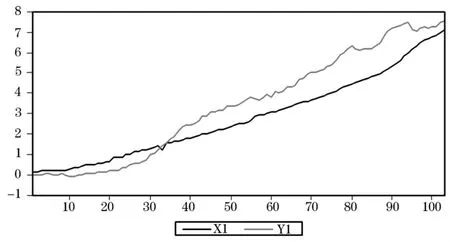

我们缺乏国民收入及重庆地区货币流通速度的月度连贯数据,但大致可以估计。1936年国内生产总值为252.64亿元,1946年为213.96亿元,比1936年减少38.68亿元,即下降15.31%,年均增长-1.9%;1949年为190.44亿元,比1946年减少23.52亿元,即下降10.99%;1946年至1949年年均增长-4.3%[1]。这说明1937年至1946年国民收入年均增长率为负值,重庆亦如此,即lnT<0。关于1937年11月至1946年5月之间的重庆货币流通速度指标lnV,可以视为重庆地区货币流通速度的变化率,我们推断为正值。故lnV>0,又因为lnT<0,所以lnV-lnT>0,且差值越来越大。而从图2看出,1937年11月至1946年5月期间,总体上lnP-lnM>0,尤其自1940年开始,二者的差越来越大,即重庆物价上涨幅度开始远远超过国民政府货币发行量的增幅。所以,费雪方程式在这里是成立的,但重庆物价指标对国民政府货币发行指标的敏感性更高。

二、货币发行指数与重庆物价指数变动阶段性分析

图2的横坐标为月份次序,以1941年(横坐标在30和40之间即1940年11月和1941年11月之间)为界,1941年以前重庆物价增长率低于国民政府货币发行增长率;1941年以后,重庆物价增长率超过国民政府货币发行增长率。

图2 取对数后的国民政府货币发行指数与重庆物价指数走势比较(1937-11—1946-5)

据此,我们将重庆的通货膨胀分为两个阶段:

1.和缓通货膨胀阶段:1937年11月—1940年12月

此阶段重庆物价增长率低于国民政府货币发行增长率,这也符合通货膨胀初期的一般规律。抗日战争初期,中国军队未能成功地抵挡住日军的攻势,丢失了1/3的土地,损失了农业生产能力的40%、工业生产能力的92%。军费开支激增,国民政府财政收不抵支状况日益严重。除了发行公债外,主要靠银行垫款,最终是依赖发行钞票。自抗战爆发到1938年底,法币发行每年增加40.6%,1939年起开始迅速增加,平均每年增加87.2%。1937年12月法币发行指数为117%,重庆物价指数为98%;1938年12月法币发行指数为164%,而重庆物价指数为164%。但此阶段还是法币的和缓通货膨胀阶段。

2.恶性通货膨胀阶段:1941年1月—1946年5月

如图2所示,1941年是一个转折点,重庆物价上涨的速度开始超过法币发行增加的速度。1946年5月的货币发行指数为1940年1月的402倍,重庆物价指数为1940年1月的1 049倍,远远超过货币发行指数涨幅。究其原因,既有通货膨胀一般规律的作用,也有战时中国特殊因素的作用。

三、通货膨胀对国统区后方经济的影响

1.后方工业的兴衰

随着国民政府迁都重庆,大后方也以重庆为中心形成了较完整的工业体系,民族工业迎来了短暂的春天。但重庆作为经济中心的职能更显示出战时经济的特殊性,其经济发展更多依托于政府投资及官僚垄断资本主义投资,产业布局也以重工业、军事工业为主。随着抗战胜利后国民政府的迁出,重庆的经济中心地位也相应消失。1937年以前,现代工业主要集中在沿海、沿江一带,西南、西北地区现代工业极为薄弱。国民党迁都重庆后,内陆地区的工业发展迅速,产业布局也发生巨大变化。战时,新式器材、先进技术、熟练工人、管理人员、资金这些原来在内地奇缺的“资源”一并内迁,国民政府的迁移也推动了后方地区工业、农业、商业、金融、交通、城市的开发。1940年底,在后方地区已经形成了15个新的工业中心区域[2],四川成为中国战时最主要的兵工生产基地和后方最大的新兴工业区,重庆也一跃成为后方中心的综合性工业区,在供应国防急需、抵抗日军侵略方面起了重要作用。1945年9月,国民政府曾向重庆300多家内迁工厂贷款38亿元[1]。但国家银行的贷款中,90%以上是用于发展国家垄断资本主义。官僚资产阶级凭借手中的特权,囤积大量商品,哄抬物价,利用“四行二局”的优惠贷款进行物资的倒买倒卖和外汇、黄金投机,加剧了市场的混乱;而众多中小工商企业得不到流动资金的支持,正常的工商业萎缩,能够投入市场的商品锐减,进一步加速了物价上涨。从1943年至1944年,大后方工业部门整体陷入危机。产业资本“虚盈实亏”,而国民党政府还向民族资本家追缴高达50%的所谓过分利得税,中小民族工商业被宰割,纷纷停业倒闭。1946年下半年至1947年,重庆等20多个城市工厂倒闭者达2.7万多家。另外,通胀使资本从生产性投资转向商业和投机行业,工业缺乏周转资金难以为继。1942年重庆工商业资本中,商业资本占73%,工矿业资本仅占27%,出现了“以商代工”、“以商养工”的畸形经济发展现象,工业陷入危机。

2.恶性通货膨胀造成了国统区空前的经济危机,使人民的生活日益恶化,大批工人失业

通货膨胀严重败坏了社会风气,腐蚀了国民党的政权机构,也加速了国民党在军事上的溃败。政府原来提供的为数不多的军饷绝大部分被军官们中饱私囊,拿去投机,士兵走投无路,到处抢夺;人民群众则视国民党士兵为瘟疫,不予支持。这样一支贪污腐败、民心丧尽的军队根本无战斗力可言。国民党政权丧失了政治和社会基础,最终失败在所难免。

3.恶性通货膨胀使农村经济走向崩溃

由于内战的影响,运输遭到破坏,加上国民党政府从国外进口了大量的粮食,使得国产稻米和麦子的真正价格反而低于战前;而受通货膨胀影响,同一时期布、种子、肥料、农具及农民其他必需的工业品价格却猛烈上涨,工农业产品交换价格的“剪刀差”愈来愈大。国民政府还以征实、统购物资、低价收购的方法剥削农民。到1945年4月,工农业产品之间的价格上涨指数拉开了4.91倍,而且农民出售农副产品换回来的又是即将进一步贬值的法币,走投无路的农民只得放弃农业,背井离乡,外出谋生,造成农村田园荒芜,国民经济赖以生存的基础产业走向崩溃。

从以上的分析我们可以得出以下结论:纸币的发行是以政府的信用作保证的,其发行量要以实体经济的需求为依托。另外,由于战时经济的特殊性,大力发展国家垄断资本主义可以增加政府财力,对集中物力支援前线是有必要的。事实上,后方建设的前几年是有成效的,但是国家垄断资本主义后来演变成了官僚资产阶级的“私人”垄断资本,他们利用通胀政策及手中的种种特权,掠夺人民财富,扰乱市场,不但没能从根本上解决政府的财政赤字,反而削弱了其经济、政治基础,使社会动荡不安,激起了人民强烈的反抗,导致了反动政府的覆亡。

[1]赵德馨.中国近现代经济史(1842-1949)[M].郑州:河南人民出版社,2003.

[2]翁文灏.经济部的战时工业建设[J].资源委员会公报,1941,(1).

F62

A

1007-4937(2011)05-0071-03

2011-05-22

艾永梅(1980-),女,宁夏银川人,博士研究生,从事理论经济学研究。

〔责任编辑:姜新旸,陈淑华〕