高职院校“工学结合”的困境与思考

许秀林

(南通职业大学 江苏 南通 226007)

高职院校“工学结合”的困境与思考

许秀林

(南通职业大学 江苏 南通 226007)

工学结合是高职院校培养技能应用型人才的必由之路,在我国目前特定经济社会条件下,工学结合面临着诸多困境。为了摆脱困境,需要科学分析职业能力结构,结合校情、国情,因地制宜、循序渐进地推进工学结合,探索一条适合高职教育自身特点、适应地方经济发展的工学结合之路。

高等职业教育;工学结合;困境;人才培养模式;校企合作

加强内涵建设,提高教育教学质量,培养高技能人才,增强服务经济社会发展的能力,是现阶段高职教育面临的主要任务。其中,如何成功实施工学结合进行高职人才培养是内涵建设的关键。顾名思义,工学结合是工作与学习相结合。它涉及学校与企业两个利益主体,涉及学校教学实施、教学观念、教学方式的彻底转变,在我国现实社会经济环境下,其难度之大是可想而知的。

工学结合面临的困境

(一)困境之一:对工学结合作用的认识存在偏差

工学结合人才培养模式是我国“教育与生产劳动相结合”的延续与创新,是国外各种职业教育模式中国化的一种探索,是我国高职教育发展的必由之路。但在提倡与推进工学结合人才培养模式的过程中,出现了片面强调工学结合的作用而矫枉过正的倾向,主要表现在两个方面:第一,工学结合是为实现专业与就业岗位的“零距离”。所谓“零距离”,主要是指专业与就业岗位对接,根据就业岗位或岗位群灵活设置专业。第二,工学结合是为实现专业技能与岗位技能的“零距离”。所谓“零距离”,主要指职业院校毕业生所具备的综合职业能力,基本上能在其所学专业面向的主要职业岗位不需再进行岗前培训就可直接顶岗工作。

于是,工学结合要建最真实的工作环境,要使用最先进的生产设备,学习最先进、最实用的技能。根据经济和教育发展规律,教育与经济的“零距离”对接更多的只是一种良好愿望,实现起来相当困难,也会带来许多新问题。因为一个行业存在众多的岗位,而且岗位随着技术革新会经常变动,专业与岗位如何对接?同样,岗位技能与设备、技术是紧密相联的,即使学习最先进的技术、使用最先进的设备、掌握最先进的技能,如果一个学生到了另一个工作环境,也不能直接进入工作岗位。

对工学结合作用的片面认识,导致高职院校建设走上歧途:花大量的资金购买最先进的设备,建最真实的实训基地。由于经济条件的制约,专业和学生受益面却较小。况且随着技术更新,这类实训基地的生命周期都不会很长。

(二)困境之二:工学结合实施主体利益诉求存在差异

工学结合存在两个利益主体:学校和企业。学校是实施教育的主体,为了培养适应社会需要的高技能人才,需要企业在师资、技术、设备、场地等方面的支持。企业的主要功能是进行产品生产,追求的是利润。它需要学校提供熟练的技术人才和生产技术。如果把人才视为产品,学校与企业实际是上游和下游的关系,应该有共同的利益点。但从目前工学结合的实施情况看,学校希望企业承担部分培养学生的任务,即把教育功能向企业转移,一定程度上降低教育成本;企业则希望学校能承担培训员工的任务,即将新员工的培训前移到学校,减轻企业员工培训成本以及减少员工跳槽带来的损失。

从积极的方面看,工学结合是学校与企业的利益双赢点,如果学校和企业能相互交融,双方都能获利。从消极的方面看,工学结合又是人才培养的空白点,学校可以工学结合方式向社会推卸学生的教育和管理功能;企业则可以利用工学结合方式低价或无偿使用“学生员工”以赚取更多利润。目前实施的工学结合,学校其实处于弱势地位,常求助企业按照社会责任参加人才培养;而企业则往往根据经济利益原则决定工学结合的参与方式和参与程度。

(三)困境之三:工学结合实施与管理成本偏高

工学结合培养人才,由于是按照实际岗位技能需求进行实训环境的建设,如果在校内建设实训基地,需要大量资金用于土地征用、房屋建筑、设备购买、师资培训等,同时还需要资金进行设备的维护,实施成本很高。即使有政府和社会的支持,一个学校也只能建设少量的生产性实训基地,专业覆盖面较小,工学结合的投入产出比较低。

如果让学生到企业进行实习、实训,必然会给企业的生产秩序带来影响,也加大了学校与企业的管理难度,特别是如果学生在实习期间发生人身伤害意外事故,在承担赔偿责任方面难免会出现相互扯皮的现象。另外,教师到企业参与对学生进行日常管理,由于学生实训或实习的企业相对分散,又会增加学校的管理成本。

“工学结合”是一种高成本的人才培养方式,在政府下拨的教育经费、学生学费、社会资助费用没有明显增加的条件下,学校实施工学结合可能形式要远远多于内容。

(四)困境之四:工学结合的行业性、地域性特点明显

工学结合实施得好坏与行业性、地域性密切相关。比如,在校内建立实训基地,那些无污染、噪音低,温度、湿度、空气质量等指标要求也不高的行业较适合,能与教学环境相融合。学生参加校外实习实训,则是劳动密集型的行业容易安排,安排技术密集型的行业则困难得多。一是每个企业可安排学生实训的岗位很少,二是涉及企业的技术和信息的保密性。

从地域性角度看,无论是校外还是校内实训,经济发达地区较不发达地区工学结合更容易实施,沿海地区较边远地区更容易实施。从100所全国示范性高职院校地区分布看,沿海经济发达地区省份大大多于不发达地区省份。

由于“工学结合”具有行业性、地域性的特点,故“工学结合”人才培养模式其实是特定条件和环境下的人才培养模式,具有不可复制性,既难以在学校内部普及,也难以在学校之间推广。

高技能人才岗位职业能力结构分析

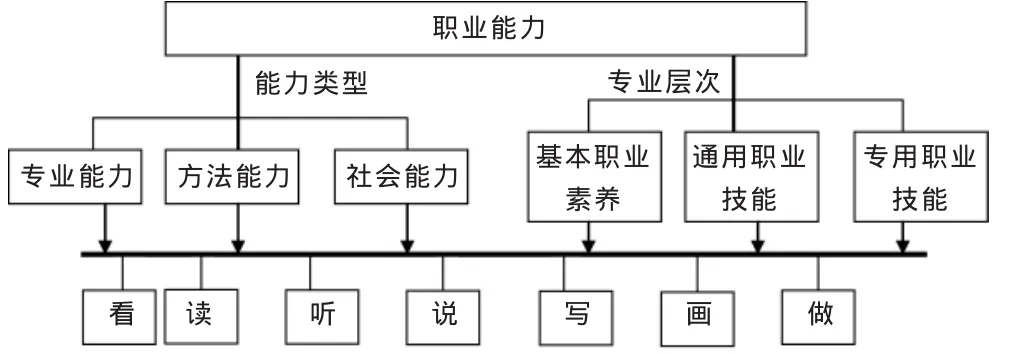

探索如何摆脱工学结合面临的困境,必须对岗位职业能力结构进行深入剖析。职业能力是从业者在职业活动中表现出来的改造自然和改造社会的能力。根据能力类型,可分为专业能力、方法能力、社会能力等。(1)专业能力指从事职业活动所需要的运用专业知识、技术的能力,强调能力的应用性、针对性;(2)方法能力是指从事职业活动所需要的工作方法、学习方法方面的能力,强调合理性、逻辑性、创新性;(3)社会能力是指从事职业活动所需要的社会行为能力,即适应社会、融入社会的能力,强调对社会的适应性和积极的人生态度。

根据能力层次,可以分为基本职业素养、通用职业技能和专用职业技能。(1)基本职业素养是指职业态度、职业道德、人际交往、团队合作和社会适应能力。显然,职业素养不是在课堂教学中能够学到的,而是在工作过程和工作环境中通过培养和训练获得和提高的。(2)通用职业技能是指基于岗位群中抽象岗位工作过程的职业技能。抽象岗位可以是现实岗位的一个部分、一个环节,或者由几个现实岗位复合而成。抽象岗位之所以是抽象的,即它不是直接与现实岗位一一对应的,但之所以称其为岗位,是因为其工作过程是真实的,需要完整地去做一件事、完成一项任务或生产加工一个产品。(3)专用职业技能是基于实际岗位工作过程的职业技能。专用职业技能必须在完全真实的工作环境中才能获得。具有专用职业技能就可以直接进入相应的工作岗位,完成该岗位涉及的所有工作。

根据能力要素,可以分为看、读、说、听、写、画、做等单项能力,它是指工作过程中人的眼、耳、口、手、脑等器官单独使用或协同使用的能力。每个单项能力可以称为职业能力点,它是职业能力训练单元,可以应用于职业能力训练课程和训练方案的设计。

图1 职业能力结构分解图

实施工学结合的几点思考

工学结合是高职院校培养高技能应用型人才的途径,但不是高职教育的办学目标。虽然高职院校需要实施工学结合,但不需要也不能够追求完美的、理想化的工学结合。实施工学结合应该实事求是,因地制宜,循序渐进,积极探索,百花齐放。笔者认为,科学地实施工学结合,走出工学结合目前面临的困境,应关注以下几点:

(一)工学结合的实施目标——从职业技能培养向职业人培养转移

“工学结合”只是高职教育的一种育人方式,其目标不是训练学生的职业技能,而是通过训练学生的职业技能来培养学生的职业素养、职业自信以及知识学习和技能迁移能力。所以,高校培养人是第一位的,培养就业技能是第二位的,这也是职业院校与职业培训机构的主要区别。在高职教育中,学校与企业、专业与岗位“零距离”对接,既不尊重教育规律,也不尊重市场规律,是不可能实现的。

(二)工学结合的实施途径——走校内实训和企业实习相结合的道路

根据前文分析,职业技能可以分为通用职业技能和专用职业技能。学校通过校内实训承担通用职业技能的培训任务,企业通过安排学生顶岗实习承担专用职业技能的培训任务。

在此需要严格区分实习和实训的功能:实训内容是从实际岗位或实际项目抽象、改造而成的教学训练项目,实训设备可以是实际生产设备,也可以是设备缩微模型,实训场所通常设在校内。实习内容则是实际工作任务或实际项目,实习设备是实际生产设备,实习场所就是企业的实际工作环境。目前,校内设立实习工厂进行生产实习,或在企业设立实训车间用于学生的实训,虽然也是工学结合的一种模式,实际上是学校与企业、实习和实训在人才培养方面角色、功能的错位,难以充分发挥各自的优势。

(三)工学结合的实施方式——从片面强调理实一体化到教学观念的根本转变

在工学结合实施过程中,校内实训教学已经总结出一套教学模式:基于工作过程的项目导入、任务驱动、“理实一体化”教学。实践证明,该教学模式对职业技能训练是行之有效的,符合职业教育的基本规律。但任何模式即使十分正确,也不能推向极端。前文分析了职业技能有多个能力点,有些能力点需要通过项目导入进行训练,需要在理实一体化教室实施教学,但也有些能力点通过传统的知识讲授、在普通教室就能够得到训练。

笔者认为,“工学结合”归根结底不在于教学设施、教学场所,而在于教学观念和教学方式的转变。传统的课堂教学模式之所以受到质疑,不只在于“黑板上开机器”,主要在于只注重知识传授,没有把能力训练作为教学目标。其实,读、听、说、写、画等能力点训练在普通教室就可以全部或部分完成,西方发达国家的成功教学经验之一就是把课堂视为师生互动教学活动的集合。如果把“工学结合”教学模式等同于“理实一体化”,是对“工学结合”教条式的理解。

(四)工学结合的实施模式——根据学校、行业、区域特点灵活选择

通过近十年的探索,已经出现多种工学结合的实施模式,最典型的有“订单式”、“工学交替式”、“半工半读式”、“顶岗(就业)实习式”等。每种模式都有其特点和优势,但也有实施条件的限制。(1)“订单式”是为某个企业或某类企业定向培养具有专用职业技能的人才。学生一进校门,实际已经被企业预录用,完全根据企业岗位要求进行知识学习和技能训练,学校与企业融合度很高。实施前提条件是培养订单必须来自大中型企业,而且是相对稳定的行业。(2)“工学交替式”是校内实训和校外实习交替进行。如无锡职业技术学院在教学周期内安排学生到企业打工实习,然后再回校进行知识学习和技能训练,一段时间后再回到企业进行顶岗实习,这是一种“工学交替”的探索。“工学交替”强化了学生的职业意识,锻炼了学生的生存能力,明确了学习的目的性和针对性,实施成效明显。实施前提条件是学校所在地域附近要有大量企业能够而且愿意接受大量学生进行非就业实习。(3)“半工半读式”是在校内和企业同时进行教学和实习。如学生上午在教室学习,下午在车间实习,工学完全融为一体。实施前提条件是:在校内半工半读,学校需要建立生产实习车间;在企业半工半读,企业需要建立教学场所。(4)“顶岗(就业)实习式”是指学生在教学周期的最后一学期或一学年通过预就业方式参加企业的顶岗实习。该方式实现了企业专用职业技能培训与学校实习教学的无缝对接。实施前提条件是顶岗实习作为专业教学的一部分,需要有众多专业对口的企业接收学生顶岗实习。

学校应根据自身实际情况、行业和区域特点,不拘一格地选择一种或多种“工学结合”的实施模式,现在不存在将来也不存在一种普适的模式。即使目前普遍实行的“顶岗(就业)实习式”,也不能适用于所有学校的所有专业。目前,工学结合的困境实质是强制推行某种实施模式带来的困扰。

[1]戚素文.坚持“零距离”理念,办出专业特色[J].唐山职业技术学院学报,2006,(1):21-22.

[2]陈科东.学生职业能力“零距离”培养模式研究[J].中国林业教育,2006,(6):21-22.

[3]姜大源,吴全全,等.当代德国职业教育主流教学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2007.

[4]张瑶祥.关于工学结合高职教育培养模式问题的探讨[J].职教论坛,2007,(9):14-16.

许秀林(1965—),男,江苏如皋人,南通职业大学副教授,研究方向为计算机应用。

G718

A

1672-5727(2011)04-0142-02

——宋辉