一次东风波引起的特大暴雨天气过程分析

夏秋萍,张滨

(宁波92919部队气象台,浙江宁波 315020)

一次东风波引起的特大暴雨天气过程分析

夏秋萍,张滨

(宁波92919部队气象台,浙江宁波 315020)

对2010年7月24—27日浙东南沿海温州、台州、宁波、舟山等地出现的特大暴雨天气过程进行分析,发现出现连续暴雨的成因主要是东风波,西环副高的热力对流云系与东风波的相互作用及东风波诱生的低涡也是暴雨持续出现的重要因素;同时天台山、括苍山的地形强迫抬升作用和沿海喇叭形超浅海河口港湾的狭管效应也起了重要作用。并且指出这次东风波南北振幅大,持续时间较长,伸展高度较高达200 hPa左右,为较深厚的东风波,其结构特点是:槽前低层辐散、高层辐合,槽后低层辐合、高层辐散;波前下沉运动、波后上升运动。

东风波;低涡;暴雨;地形

1 引言

东风波[1]是低纬稳定深厚东风带中基本气流上的波状振动,常产生于副热带高气压的南侧,可由对流层低层伸展到中层甚至高层,在铅直方向上波槽轴线随高度略向东倾斜,其西移速度平均为10—30 km/h不等。

夏季,随着西太平洋副热带高压的北抬,并逐渐形成稳定的东西带状,在其南侧的东风气流中,常有一些天气尺度的波动西移,即东风波。东风波是副热带高压南侧东北信风带中的波动,在气压场上是一个东北-西南向的倒槽,槽前(西)为东北风,槽后(东)为东南风,波长一般为1000—2000 km,长者达4000—5000 km,周期约为3—6天。我国夏秋季东南沿海一带常受来自太平洋的东风波影响,由于气流辐合,水汽充沛,经常产生阵雨或雷雨,历史上浙江曾有东风波造成特大暴雨灾害天气,如1988年7月30日低层东风波引起的宁海特大暴雨[2]过程雨量为362 mm(3小时雨量达171 mm、死亡174人、2万多群众被洪水围困)、1999年9月4日温州特大暴雨3个小时降水量达347.1 mm。下面对2010年7月24—27日浙东南沿海东风波引起的特大暴雨过程进行分析。

2 天气概况

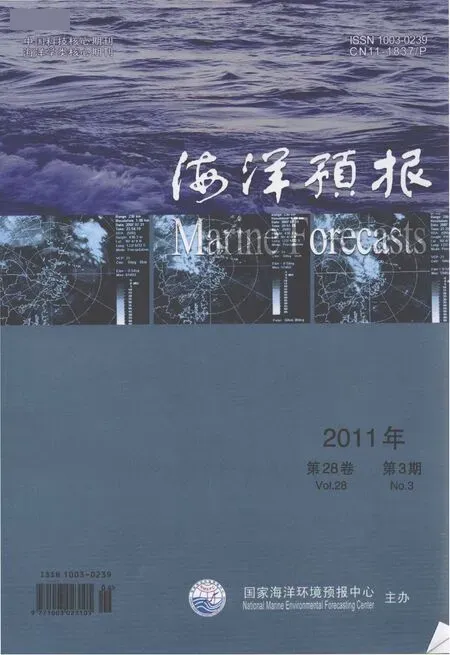

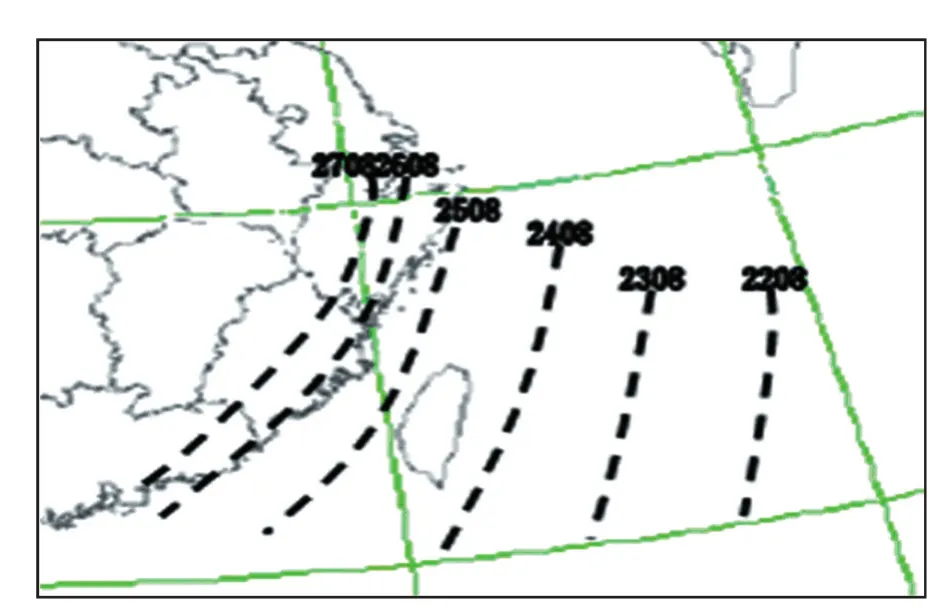

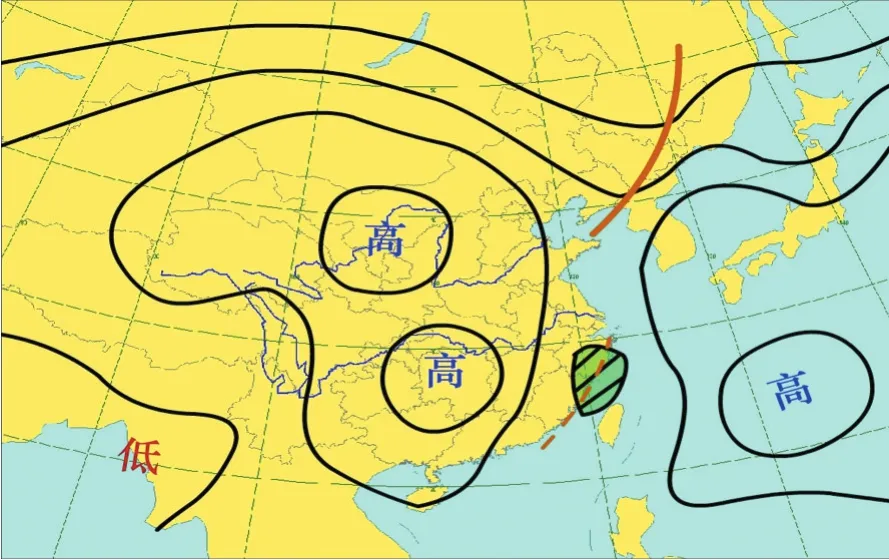

2010年7月下旬,副高控制我国南方大部分地区,22日在副高南侧的东风气流中出现扰动,并不断发展加强形成东风波向西移动,其动态过程见图1。26日东风波登陆浙闽沿海,20时东风波减弱,并在浙南沿海诱生出一个低涡,在高空引导气流引导下向偏北方向移动。受东风波及其诱生的低涡影响,24—27日,浙江沿海温州、台州、宁波地区相继出现暴雨到大暴雨,局部特大暴雨(见图2),这次暴雨过程浙江省200 mm以上有119站,300 mm以上有29站,500 mm以上有2站,其中温峤(台州)出现降水最大值,为508.4 mm。此次东风波暴雨持续时间之长、降水量之大均为历史罕见,温州、台州、宁波等地不同程度受淹,部分地方发生山洪与地质灾害,直接经济损失近十亿多元。

图1 东风波传播过程动态图

图2 24日08h—27日20h雨量图

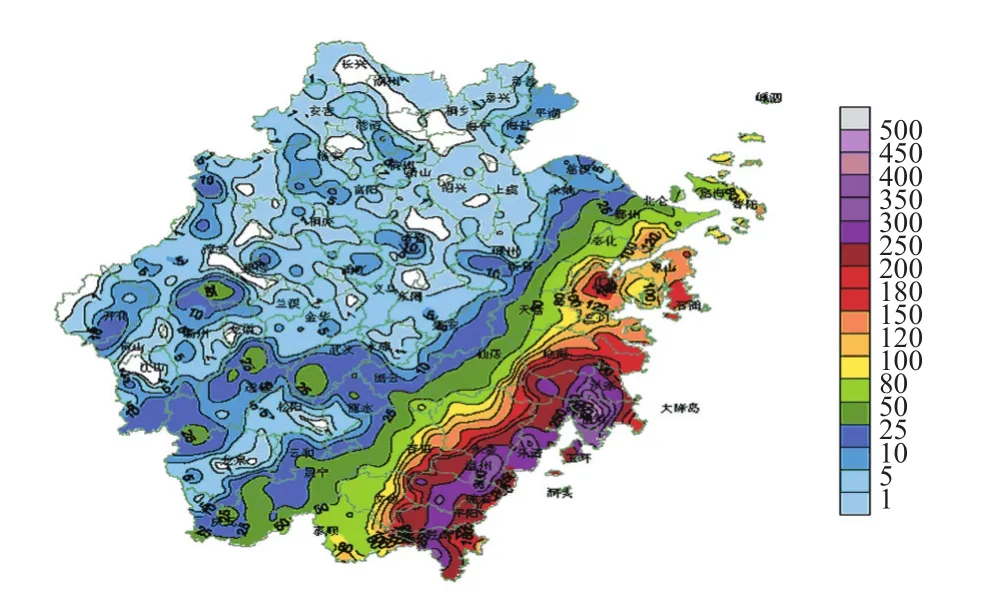

图3 25日08时500hPa高空图

图4 26日08时500hPa高空图

3 东风波环流背景分析和结构特点

3.1 环流背景分析

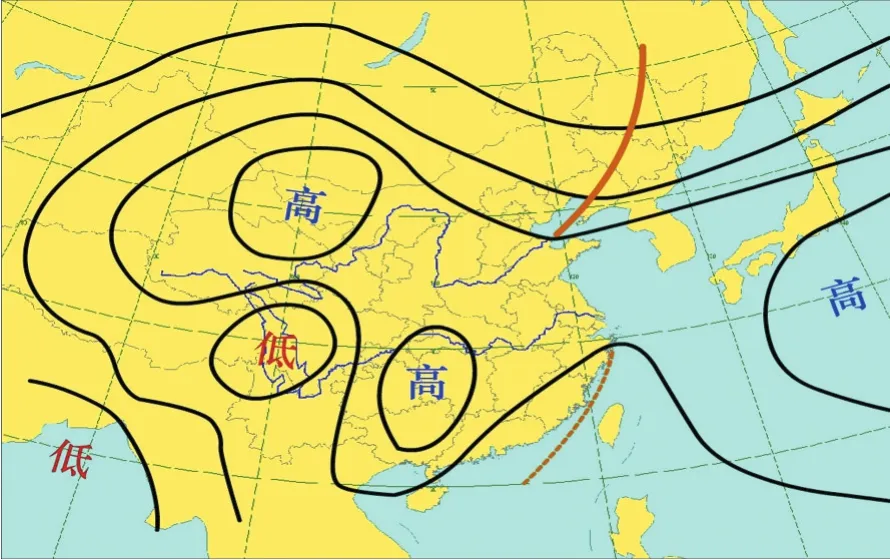

2010年7月22日,随着1003号台风“灿都”在广东登陆并减弱成热带低压,热带辐合带加强北抬。与此同时,中高纬西风槽与高原东部的低涡在山东半岛至关中形成切变,将副高分成东、西两环。22日在东环副高南侧偏东气流中出现扰动,并处于发展加强之中。24日08时西环副高不断加强,西风槽转竖向东北方向移动,在台湾岛以东,两环副高南侧的辐合区,加强北抬的热带辐合带与副高南侧偏东气流中的扰动叠加,形成深厚的东风波系统,以18 km/h左右的速度向西移动。在25日08时500 hPa高空图上,东风波移至台湾海峡,并伴有表征东风波的-ΔH24和-ΔT24(见图3)。26日08时东风波登陆浙闽沿海地区,福建及浙江沿海发生大到暴雨天气(见图4)。由于受到西环副高和浙闽地形阻挡,西行受阻,东风波西移速度迅速减慢到5 km/h左右,强度亦开始减弱,并在浙江南部诱生出一个低涡,在高空偏南气流引导下,向偏北方向运动。受其所携带的降水云系影响,低涡所经之地,相继发生暴雨。28日08时,低涡中心移到黄海,副高逐渐填补,影响浙江的降水基本停止。

3.2 结构特点

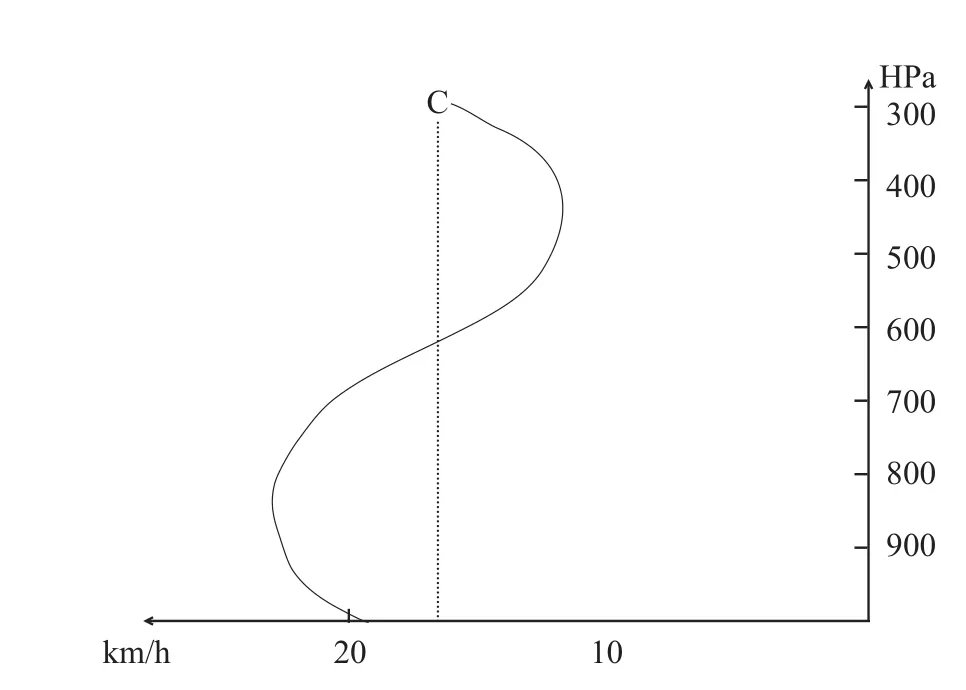

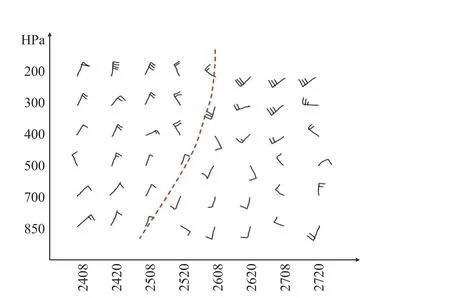

分析发现,此次东风波发生在对流层低层,垂直伸展高度达12 km左右,呈南北倒槽状。波槽前后有明显的风向变化,槽前东北风,槽后东南风,东风风速随高度增加减小,低层风速大于波速,高层风速小于波速(见图5),槽前低层辐散,高层辐合,槽后有低层辐合,高层辐散,波向西移,槽前有下沉运动,槽后有上升运动,地面降水区对应于波顶区及波槽后部。从福州站高空风时空剖面图上可以看到(见图6),东风波比较明显且系统深厚,在25日20时到26日08时,波轴垂直伸展到200 hPa,波轴在西移过程中逐渐向东倾斜。

图5 波速示意图

图6 福州站高空风时空剖面图

图7 26日08时500 hPa涡度、散度、垂直速度分布图

分析26日08时500 hPa的涡度、散度和垂直速度的分布(见图7),可以看到,波轴前后有明显的东风波特征,在波轴后分别对应有负的涡度中心,正的散度中心和负的垂直速度中心,其中心值分别为30×10-5s-1、30S-1和-5×10-3hPa·s-1。波轴前分别为正涡度区,负散度区和正的垂直速度区。说明在波轴后部,从低层到对流层高层有着强烈的上升运动,波轴前则有着强烈的下沉运动,促使东风波向西移动。在波后的辐合区,浙江沿海地区出现暴雨甚至特大暴雨天气。

4 东风波的卫星云图和雷达回波特点

4.1 东风波的卫星云图特征

从此次东风波云图的演变来看,7月22日热带辐合带加强北抬,辐合带中的扰动进入副高南侧的东风气流中,在风云2E云图上,130°E、23°N附近副高南侧出现了扰动云团,是此次东风波的初始阶段。在偏东气流的牵引下,向西移动。到23日该扰动云团逐渐与辐合带云系脱离,其涡旋结构不明显,扰动仍处于波动阶段,强度变化不大。24日08时,在台湾以东西太平洋上呈现出倒“V”型的东风波云系,南北振幅在20°—30°N间,东西宽度在600—700 km左右,云系向北突起,西环高压底部的热力对流云团与东风波前云系共同作用导致了24日下午到晚上的暴雨(见图8a—b)。25日08时,波槽线移到台湾海峡上空,东风波云系在波槽线后部呈直线状。另外热带辐合带北侧的季风云团在西南季风和东环副高偏南流场作用下不断进入波槽内,它们相互作用导致了25日的暴雨(见图8c)。从26日08时卫星云图可以看出,在波槽顶部,出现了螺旋状结构的云系,中心附近云顶温度大约在-70℃左右,并伴随较强的对流发展。东风波此时亦发展到极盛时期,密蔽云区位于波顶及波槽后区域(见图8d)。到了26日20时,螺旋状的云系已经具有明显的环流中心即诱生了低涡,中心位于浙东南沿海,在西风槽和东环副高偏南气流引导下向偏北方向移动。螺旋云系将大量的对流云系和水汽带入浙闽沿海,与副高边缘附近的热力对流云系汇合。所经之处,相继发生了暴雨或特大暴雨(见图8e)。27日08时其涡旋中心已经移到杭州湾口附近,螺旋状云系结构开始松散,并在西风槽和副高偏南流场引导下向东北方向移动(见图8f)。28日08时,涡旋中心已经到达黄海,云系已基本松散,影响浙江的降水基本停止。整个暴雨过程持续时间长、降水量大,均为历史罕见。

4.2 东风波的雷达回波特征

受东风波系统影响,浙江沿海台州、温州、宁波地区出现了暴雨到大暴雨,局部特大暴雨的天气。宁波地区的降水主要在26日夜间,下面运用宁波达篷山多普勒雷达回波资料对这次暴雨过程进行简要分析。

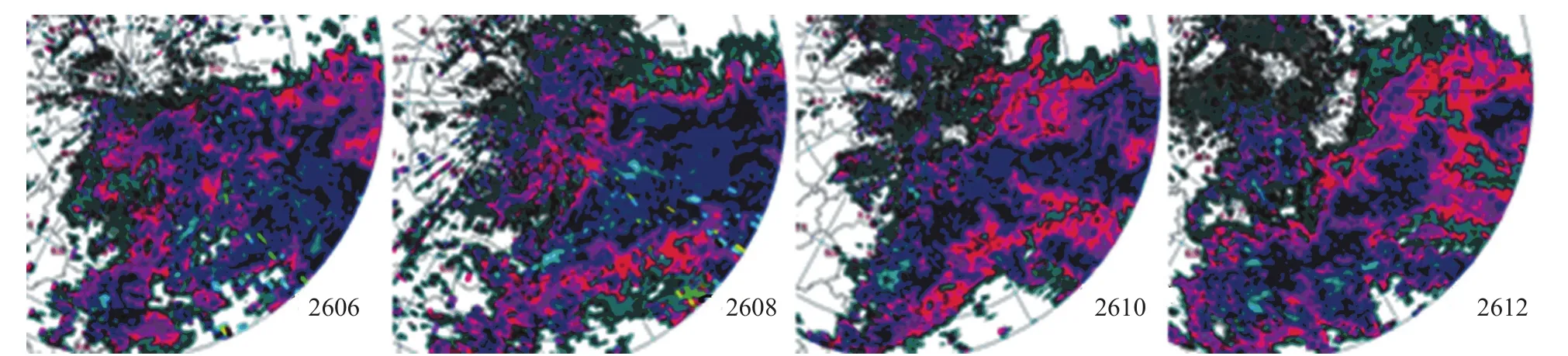

26日东风波系统已经发展到极盛期,在其顶部已形成明显的螺旋云带。宁波、台州靠近螺旋中心,暴雨回波中心主要在宁波的宁海,台州的路桥一带,海区也有个别回波中心,图9是26日06—12时(世界时)0.5°仰角的基本反射率雷达回波图,回波形状具有絮状结构,回波中心强度在50—55 dBZ,回波范围较大,但移动和变化都较小,有利于持续性降水。强度中心,回波顶高达10—15 km,显示了降水区内对流十分旺盛。

暴雨产生的条件之一是有充分的水汽供应,而低空急流是为暴雨输送水汽的通道。26日10时(世界时)宁波多普勒雷达仰角为1.5°的径向速度图上(图略)显示:负速度区面积远远大于正速度区,在雷达中心东南50—75 km之间,大概在宁海一带,高度约1.2—2 km存在一个负速度中心,速度在15 m/s左右。在正速度区,其最大正速度只5—10 m/s,表明低层有明显的辐合。对应风廓线图上(图略),在1000—2000 m之间有一个东南风急流,强度为12—14 m/s。低层有辐合且存在低空急流,也成为造成此次暴雨的重要因素。

5 暴雨的成因分析

陶诗言[4]等人指出:大形势稳定、充足的水汽输送和辐合以及对流不稳定能量的释放和再生,是暴雨持久的机制;暴雨与地形有密切关系,地形对降水有增幅作用,山地对空气垂直运动影响很大,在迎风坡上空气向山坡滑升而产生上升运动,且风速越大,风向与山脉接近垂直,引起的空气垂直运动越强烈,地形的强迫抬升作用使山前降水加大,过山后气流沿山坡下滑时降水减少;喇叭口地形的狭管效应加强气流辐合,使降水加大。

图9 26日06—12时(世界时)0.5°仰角基本反射率雷达回波图

这次特大暴雨从7月24日一直持续到27日20时,且暴雨中心点呈离散型不均匀分布,就是在东风波、西环副高的热力对流云系与东风波的相互作用、东风波及其诱生低涡等共同作用下,在沿海特殊地形效应下产生的。温州、台州、宁波都是三面环山,其西面是近南北走向的天台山、括苍山(海拔高度为一千多米),东临大海,沿海有喇叭形超浅海河口的温州湾、台州湾、三门湾、象山港。当东风波向西移动时,山脉的阻挡使其移动速度减慢、降水时间延长,更重要的是山地对气流强迫抬升使辐合加强,喇叭形浅海河口港湾的狭管效应,特殊的地形地貌使得这次东风波引起的降水分布沿山脉海岸呈离散型,特大暴雨中心分别是温峤(台州)、横峰(温岭)、温岭(温岭)、水厂(路桥)、干江(玉环)、南宋(温州)、鹤溪(温州)、宁海(宁波)、奉化(宁波)等站。

6 结论

从这次特大暴雨过程分析得出以下几点结论:(1)此次特大暴雨是由东风波、西环副高的热力对流云系与东风波的相互作用、东风波及其诱生低涡等共同作用引起的,该暴雨的持续时间长、降水量大,均为历史罕见;(2)天台山、括苍山的地形强迫抬升作用和沿海喇叭形超浅海河口港湾的狭管效应是此次特大暴雨落点离散分布的重要因素;(3)东风波的结构为槽前低层辐散,高层辐合,槽后有低层辐合,高层辐散;波前下沉运动、波后上升运动。

[1]朱炳海,王鹏飞,束家鑫.气象学词典,上海:上海辞书出版社,1985.

[2]夏秋萍,王鹤祥.由低层东风波引起的宁海特大暴雨初探[J].航空气象科技,1989,(4):11-16.

[3]张陆,杨万裕,高领花等.影响台州的台风特征分析[J].浙江气象,2007.

[4]陶诗言,蔡则怡,章名立.暴雨过程的宏观物理条件.暴雨文摘(东北-华北-西北),北京:北京大学出版社,1983.

The analysis of a rainstorm induced by easterly waves

XIAQiu-ping ZNANG Bin

(Command observatory of 92919 Army,Ningbo Zhejiang 31502 China)

This paper analyzed the process of heavy rain which happened on July 24 to 27 2010 at southeastern coast of Zhejiang,Wenzhou,Taizhou,Ningbo,Zhoushan et al.,and discovered that the continuous heavy rain is caused by the easterly waves.The interaction of Western Subtropicaol High heat convection cloud with the easterly waves and the low vortex induced by wave were also important persistent heavy rain;At the same time,the uplifting effect of the Tiantai Mountain and Kuocang mountain,along with the narrow tube effect at the coastal horn-type Harbour also played an important role.We pointed out that it's a profound easterly wave with big northe-south amplitude,long duration and high height extending up to 200 hPa.The structural features are:low-level trough before the divergence,high-level convergence,after the trough of low level convergence together high-level divergence;wave front sinking motion,upward motion after the wave.

easterly waves;vortex;rainstorm;terrain

P458

A

1003-0239(2011)03-0068-06

2010-09-08

夏秋萍(1963-),女,高级工程师,从事航空气象保障和预报方法研究。E-mail:1963xqp@163.com