先秦趋向动词的非宾格性探讨

杨作玲

(三峡大学 文学与传媒学院,湖北 宜昌443002)

趋向动词是具有内在方向性的移动动词。在对非宾格动词的研究中,这一类动词被认为是典型的非宾格动词语义类,它们没有外在论元,“与动词描述的经历了直接变化的实体相对应的动词论元是直接内在论元”[1](P146),处所是间接内在论元;而及物动词和非作格动词是具有外在论元的动词。

在一些语言中,趋向动词具有典型非宾格动词的句法行为。如在意大利语中andare(go)、venire(come)、entrare(enter)、partire(leave)等动词用的是非宾格助动词essere(be),巴茨克语(Basque)中etorri(come)、joan(go)同样用的是非宾格助动词izan(be)。英语中这一类动词不能带同源宾语(例1例2),不能出现在X′s way结构(例3例4)中,这些句法表现正与非宾格动词相同。

(1)*She arrived a glamorous arrival.

(2)*The apples fell a smooth fall.

(3)*The apples fell their way into the crates.

(4)*She arrived her way to the front of the line.

但从先秦汉语中趋向动词的句法行为来看,这一类动词并不能无条件地视作是典型的非宾格动词语义类,还需要进一步考察。

一、先秦趋向动词的分类

在现代汉语中,一般认为趋向动词是一个封闭的语义类,语义上表示移动趋向,主要有两种用法,一是作为独立的动词使用,二是在动词后作补语。其中,单音节的趋向动词共10个,为“来”“去”“上”“下”“进”“出”“回”“开”“过”“起”,由它们构成的双音节趋向动词有15个,在普通话中没有“起去”。从范围上,先秦汉语的趋向动词要广于现代汉语,因为现有的研究表明,从古至今,趋向动词是逐渐封闭化的,先秦时期的趋向动词开放性还比较强,从而难以完全确定数目。本文探讨的“趋向动词”为具有方向性和位移性、趋向意义是其全部语义的动词。这一限定一方面排除了一部分具有方向性的行为动词,这些动词的趋向意义是附属于动作语义,如“左执之,右拔戟,以成一队”(《左传·襄公十年》)中的动词“拔”,虽然具有从内到外的方向性,但这一方向义从属于“拔”的动作义;另一方面也涵盖了一部分与现代汉语中所理解的趋向动词差别较大的动词,如“出自幽谷,迁于乔木”(《诗经·小雅·伐木》)中“迁”表示“向高处的迁移”,应视作趋向动词。在兼顾系统性和可比性的同时,为了研究的方便,本文拟以典型的趋向动词为例来探讨。

王媛[2](P36)根据方向类型给出了方向性动词“从中心到边缘”的连续统:定向空间方向>不定向空间方向>过程性方向>位移主体为受事的关系化方向>位移主体为施事的关系化方向>施受同移的关系化方向,居前的成员在典型性上要高于居后的成员。

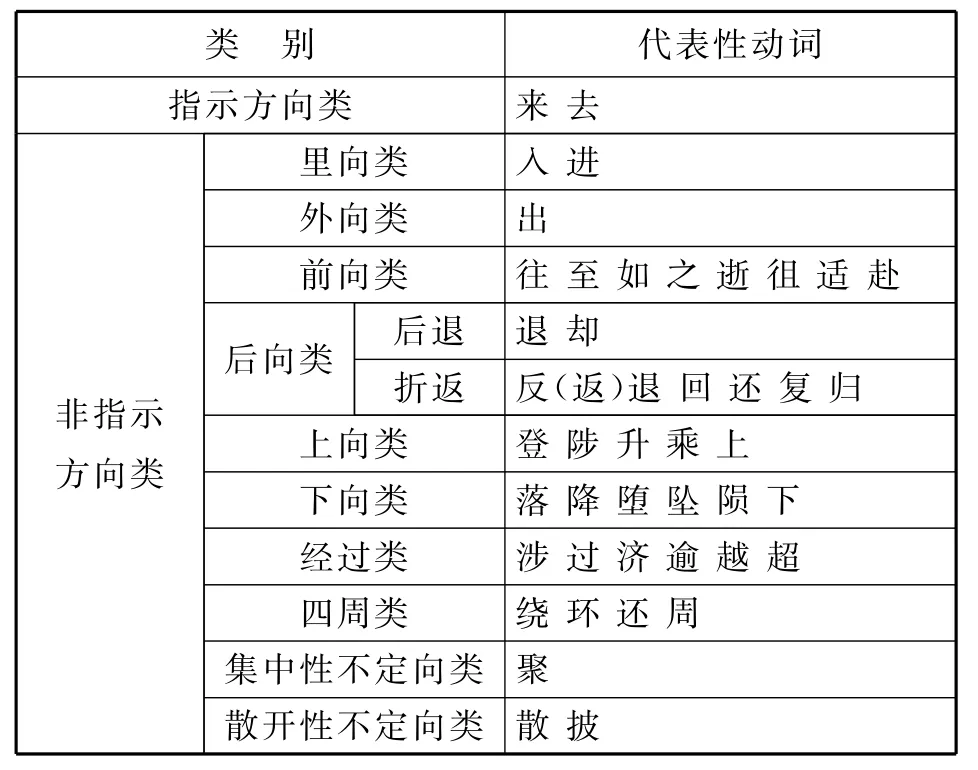

笔者的分类在此基础上有所修改,总体说来,是处于这一连续统上“过程性方向”往前的动词,另外再加上在语言里基本的指示方向动词“来”和“去”。这样,先秦的趋向动词先分为指示方向动词和非指示方向动词,非指示方向动词再根据内在方向的不同及语义的侧重点进行再分类(结果见表1)。

表1 先秦趋向动词的分类

在句法行为上,先秦趋向动词在两个方面存在比较大的差异性:一是是否必须带处所宾语,或者说处所论元是否必须实现为表层宾语;二是是否有使动交替形式。根据这两方面的表现,先秦趋向动词中有的与非宾格动词相同,存在使动交替形式;一部分与及物动词类似,处所论元实现为表层宾语;还有一些又与非作格动词相同,处所论元一般不实现为表层宾语,同时也不存在使动交替形式。具体说来,可以归为非宾格动词类的主要是指示方向类、里向类、外向类、后向类、集中性不定向类和散开性不定向类。可以归为及物动词类的是经过类、四周类动词。前向类到达义动词中使用频率最高的“至”和“往”是非作格动词,而“如”“之”“逝”“徂”和“适”则要归为及物动词;下向类动词中的“落”“陨”“坠”“堕”属于非宾格动词,而“降”兼属非作格动词和非宾格动词;上向类动词则既可归入非作格动词,也可归入及物动词,即在没有明显的限制条件下,既可带处所宾语。也可不带处所宾语。比如用例最多的“登”,不带处所宾语19例,带处所宾语40例。

二、趋向动词非宾格性的表现

杨作玲[3](P178-186)提出了可以根据4条标准来判断先秦动词的非宾格性:一是单论元动词的最小成句为NPV,NP是V的直接内在论元,语义自足;二是有对应的使动句法交替形式,后者的宾语可以转化为前者的主语而承担的语义角色相同;三是形容词化作定语时,相当于英语中的过去分词形式,具有“完成”或“被动”义;四是可以形成领主属宾句。其中第一条和第二条是合取关系的核心判断式,能够通过这两条测试即为非宾格动词。具有非宾格性的趋向动词都有相应的使动句法交替形式。下面例5至9中的“来”“去”“散”“聚”“披”在a中构成的是自动句,而在b中构成的是使动句,使动句中的宾语是自动句中的主语,二者的语义角色相同。以例5来说,“来远”是使远者来,“远者”在5a“远者来”中是主语,在5b“来远”中是宾语,但在语义角色上保持不变,都是进行移动的客体,其它几例均是如此。

(5a)子曰:“近者说,远者来。”(《论语·子路第十三》)

(5b)叶公子高问政於仲尼,仲尼曰:“政在悦近而来远。”(《韩非子·难三》)

(6a)太子去,齐无辞,必不倍於王也。(《战国策·齐三》)

(6b)今已得地而求不止者,以太子权王也。故臣能去太子。(《战国策·齐三》)

(7a)散其党,收其余,闭其门,夺其辅,国乃无虎。(《韩非子·主道》)

(7b)公私分,则朋党散;朋党散,则无外障距内比周之患。(《韩非子·难三》)

(8a)百日之内,天下之兵未聚,奢已即着燕矣。(《战国策·赵四》)

(8b)今荆人收亡国,聚散民,立社主,置宗庙(《战国策·秦一》)

(9a)木数披,党与乃离。掘其根本,木乃不神。(《韩非子·扬权》)

(9b)为人君者,数披其木,毋使木枝扶疏。(《韩非子·扬权》)

具有非宾格性的趋向动词的另一共性是最小成句为NPV,处所论元可以不在表层句法出现。NP可以是有生性的也可以是无生性的。如:

(10)宣子曰:“我欲得齐,而远其宠,宠将来乎?”(《左传·昭公三年》)

(11)田野不辟,货财不聚,非国之害也。(《孟子·离娄上》)

(12)齐闻而伐之,民散,城不守。(《战国策·宋卫》)

例10至12中“宠将来乎”、“货财不聚”、“民散”都是NPV形式的单句,处所论元没有出现,例10和例11中的NP“宠”和“货财”是无生客体,例12中的“民”是有生客体。

极少数趋向动词有形容词化作定语和构成领主属宾句的例子。其时,趋向动词的语义特征弱化,接近状态义或存现义。形容词化作定语的例子如:

(13)其雨其雨,杲杲出日。(《诗经·卫风·伯兮》)

(14)自取一,则毋堕壑之累。(《韩非子·八经》)

(15)冬十月,陨霜杀菽。(《左传·定公元年》)

上面例子中的“出日”是“出现的太阳”,“堕壑”是“落入深沟”,“陨霜”是“落下的霜”,均作定语,在语义上与英语动词的过去分词义相当,表示“被动”或“完成”,突显的不再是“出”从里到外、“堕”、“陨”从上到下的位移义。

构成领主属宾结构的例子如:

(16)公泫然出涕曰:“不亦悲乎!寡人有国而田成氏有之,今为之奈何?”(《韩非子·外储说右上》)

(17)吏请其罪,公陨涕而忧。(同上)

“出”和“陨”在方向上前者是从里到外,后者是从上到下,但“出涕”和“陨涕”的语义趋同,既可以是“流出眼泪”,也可以是“流下眼泪”,强调的是出现了流泪这一情状。

三、影响非宾格性的主要因素

在归类上可以两属的动词是讨论影响非宾格性因素的最好例子。兼属非作格动词和及物动词不存在矛盾,因为它们都是施事动词,而先秦时期非作格动词可以通过施用化构成及物结构,所以上向类动词既可归入非作格动词,也可归入及物动词;前向类的“至”和“往”是非作格动词,而其它成员则是及物动词,其句法行为的不同则另有原因(将另文详加讨论)。非宾格动词是受事动词,一个动词如果兼属非宾格动词和非作格动词则存在矛盾,下向类中“降”的恰好是这种情况。细加辨析,“降”的当事主语为无生名词时具有非宾格动词的核心句法特征:最小成句是NPV,主语是深层语义的受事(例18和例19),能够形成自动和使动交替的句法形式(例20)。

(18)水潦方降,疾疟方起,中山不服,弃盟取怨,无损於楚,而失中山,不如辞蔡侯。(《左传·定公四年》)

(19)霜降逆女,冰泮杀止,十日一御。(《荀子·大略篇》)

(20a)夏书曰:“皋陶迈种德,德,乃降。”(《左传·庄公八年》)

(20b)天降滔德,女 兴 是 力。(《诗 经 · 大雅·荡》)

而有生名词作主语时,可以有与之相对的双及物结构,但单论元结构中的当事主语对应的是双及物结构中的间接宾语,不是其直接内在论元,也就是说不能形成自动和使动交替的句法形式。下面例23的“降之罚”中“降”带双宾语,其中人称代词“之”是间接宾语,抽象名词“罚”是直接宾语,与例21“晋侯降”和例22“罪人以罪降”中的主语“晋侯”“罪人”在语义角色上相对应的是间接宾语“之”。

(21)晋侯降,辞。《左传·文公三年》

(22)子产曰:“君之羁臣,苟得容以逃死,何位之敢择,卿违,从大夫之位;罪人以其罪降,古之制也。”(《左传·昭公七年》)

(23)楚王方侈,天或者欲逞其心,以厚其毒,而降之罚,未可知也。(《左传·昭公四年》)

因此,“降”在内在论元为无生名词时具有非宾格动词的句法行为,当主语为意愿性较强的有生名词时,与之对应的双及物结构并不同于相应的使动交替形式,这说明影响趋向动词非宾格性的主要因素是施事的典型与否。下向类的非宾格动词“落”“陨”“堕”“坠”多用无生名词作主语。如:

(24)水深而回,树落则粪本,弟子通利则思师。(《荀子·致士篇》)

(25)夏四月辛卯,夜,恒星不见。夜中,星陨如雨。(《左传·庄公七年》)

(26)则夫人行年七十有二,齳然而齿堕矣。(《荀子·君道篇》)

(27)文武之道,未坠於地,在人。(《论语·子张》)

很多趋向动词的主语既可以是有生名词,也可以是无生名词,从文本中逐个辨别趋向动词客体论元(主语)的意愿性或控制性有难度,但据对下向类趋向动词的分析可以认为,虽然发生移动的客体总是会具有一定的施事性,但对于先秦时期具有非宾格性的趋向动词来说,即使客体是有生名词,也由于其操控性或意愿性不强,不是典型的施事,从而可以指派外部致使论元,形成与之交替的使动句。

综上所述,先秦趋向动词在句法行为上有比较大的差异性,一部分与非宾格动词相同,一部分与及物动词类似,有的又与非作格动词相同,有的动词还可以两属。因此,不能一概归为典型的非宾格动词语义类,影响趋向动词非宾格性的主要因素是客体论元更接近施事还是接近受事。

[1] Levin B,Rappaport HM.Unaccusativity:At the Syntax-lexical Semantics Interface [M].Cambridge,Mass:MIT Press,1995.

[2] 王媛.现代汉语单音节动作动词的方向性研究[M].北京:北京语言大学博士学位论文,2007.

[3] 杨作玲.上古汉语非宾格动词研究[M].天津:南开大学博士学位论文,2009.

[4] 吕海霞.汉语“适往”词的历时演变研究[M].苏州:苏州大学硕士学位论文,2008.