缅北地区华裔青少年国家认同的调查研究*

王国强

(保山学院,云南 保山 678000)

缅北地区华裔青少年国家认同的调查研究*

王国强

(保山学院,云南 保山 678000)

缅北民族分裂主义势力使缅北地区成为一个复杂而敏感的区域,缅北地区大量华人华侨成分复杂,有已入缅甸国籍者,也有未入者,还有无国籍者。如此复杂的情况下,缅北地区华裔青少年在国家认同方面有着怎样的特点值得探讨。

缅北地区;华裔;国家认同

一、缅北华人聚居区

中、缅两国自古以来就有着深厚的“胞波”情谊,是传统的友好邻邦。缅北地区在历史上曾是中、缅、印经贸交往的重要商业通道。1988年以来,随着中国改革开放的深入和中、缅边界的开放,中、缅边境地区区域经济合作活动频繁,中、缅经贸合作的需求、缅北地区较好的商业投资机会以及该地区人口密度较低等因素,吸引了许多华人进入缅甸北部地区开展各种经济活动。长期的交流,在靠近缅北地区逐渐形成了有一定数量的、凸现华人文化特征并有着共同的心理情感和文化价值取向的华人聚居区域,即缅北华人聚居区。华人聚居区是一个有着一定的地理连贯性和面积、华人占大多数、凸现华人的民族文化特征、有着共同的心理情感和文化价值取向的海外华人聚居区域。并非有华人的地方就是华人聚居区,只有凸现华人文化特征、与其他族群相区隔、政治经济上由华人主导的区域才是华人聚居区。缅北华人聚居区是指在缅北掸邦靠近中国一侧所出现的有一定数量的、凸现华人文化特征并有着共同的心理情感和文化价值取向的各民族华人聚居的区域。

缅北华人聚居区华人成分复杂,既有老移民,也有新移民;既有已入缅甸国籍者,也有未入者,还有无国籍者。同时,缅北地区华人的民族成分复杂,有汉族、傣族、景颇族、阿昌族、回族等,是一个多元文化长期并存的立体文化生态区,同时也是文化交融比较集中的地区。由于缅甸国内民族问题复杂,而缅北地区一直存在着民族分离主义势力并受其控制,与缅甸中央政府纷争不断,致使缅甸北部地区成为一个复杂而敏感的地区。如此复杂的情况下,缅北地区华裔青少年在国家认同方面有着怎样的特点呢?这直接关乎我国中央政府以及相关地方政府制定相关侨务政策与开展该地区的侨务工作,也涉及我国边疆稳定和国防安全。[1]

“认同”(identity或identification)原本是个哲学概念,现已相当广泛地为人文社会科学各学科的学者所运用,也是近年来华侨华人研究中普遍使用的概念。国家认同是“一个人确认自己属于哪一个国家以及这个国家究竟是怎样一个国家的心灵性活动”。[2](P3)国家认同是一种重要的国民意识,是维系一国存在和发展的重要纽带,为国家这一共同体维系自身的统一性、独特性和连续性提供思想保障。[3]

二、调查内容

调查组随机抽取在腾冲县就读的193名缅北地区华裔中小学生作为研究对象,收回有效问卷183份,有效率为94.8%。其中五年级4人,六年级47人,七年级29人,八年级85人,九年级18人;男生95人,女生86人,有2人未填写性别;所在地为城市的有70人,镇 (县)的有56人,农村的有57人。

根据研究对象的特点,对我国学者陈晶于2004年编制的《国家认同量表项目评估》和秦向荣于2005年编制的《民族认同问卷》进行整合并删除部分重复项目,编制成新的调查问卷。其中国家认同部分包括认知、评价和情感三个成分,认知成分包括自我归类 (selfcategorisation)和自我概念重要性 (importanceto self-concept),评价成分分为私人集体自尊 (个体对中国人的评价)和公共集体自尊 (外国人对中国人的评价)。

三、调查结果及分析

(一)缅北地区华裔中小学生认知国家认同的差异性研究

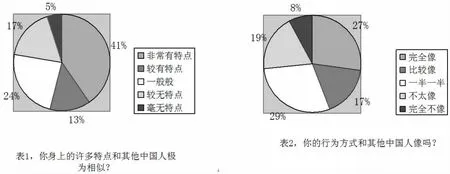

1.缅北地区华裔中小学生普遍认为中国人很有自己的特点,并且认为自己身上的特点及行为方式与其他中国人相似。在对性别、年级和所在地等变量进行差异性研究中发现,所有选题中都存在显著的年级差异。进一步研究发现,六、七年级的华裔学生比八年级的华裔学生更认为中国人很有自己的特点 (M六年级=4.15,M七年级=4.48,M八年级=3.67);六、七年级的华裔学生比八、九年级的华裔学生更认为自己身上的许多特点和其他中国人极为相似 (M六年级=4.21,M七年级=4.14,M八年级=3.44,M九年级=3.28);八年级的华裔学生比六、七年级的华裔学生认为自己的行为方式和其他中国人更相似 (M六年级=2.43,M七年级= 2.00,M八年级=2.94);六、七年级的华裔学生比八年级华裔学生更认为外国人会觉得他们的特点就代表着中国人的特点 (M六年级=3.77,M七年级=4.07,M八年级=3.24)。

除“与世界上其他国家的人相比,中国人很有自己的特点吗”外其余选题都存在显著的地区差异。进一步研究发现,镇 (县)的华裔学生比城市和农村的华裔学生更觉得他们自己身上的许多特点和其他中国人极为相似 (M城市=3.93,M镇(县)=4.07,M农村=3.18);城市的华裔学生比镇 (县)和农村的华裔学生更觉得自身行为方式和其他中国人相像 (M城市=2.19,M镇(县)=2.64,M农村=3.16);城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更认为外国人会觉得他们的特点就代表着中国人的特点 (M城市=3.90,M镇(县)=3.63,M农村=3.00)。

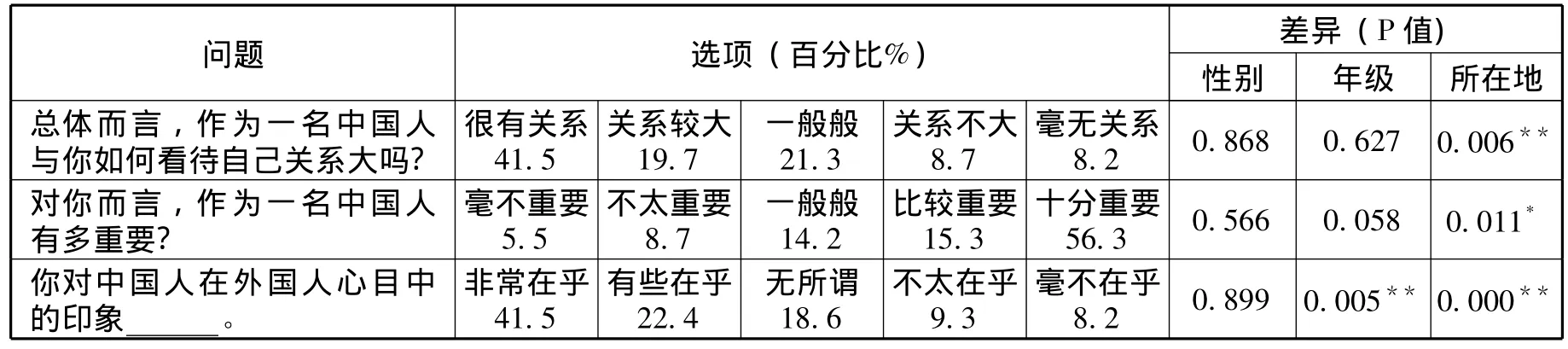

2.中国人身份对缅北地区华裔中小学生如何看待自己有一定的重要关系,并且在乎中国人在外国人心目中的印象。在对性别、年级和所在地等变量进行差异性研究中发现,在“你对中国人在外国人心目中的印象________________”选题中存在显著的年级差异。进一步研究表明六年级比八、九年级更在乎中国人在外国人心目中的印象 (M六年级=1.91,M八年级=2.53,M九年级=2.11。分数越低表明越在乎中国人在外国人心目中的印象)。

问卷分析发现存在显著的所在地差异:农村的华裔学生比城市和镇 (县)的华裔学生认为作为一名中国人与自己如何看待自己关系更大 (M城市=2.06,M镇(县)=1.91,M农村= 3.21);城市的华裔学生比农村的华裔学生更在乎中国人的身份 (M城市=4.36,M农村= 3.70);城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更在乎中国人在外国人心目中的印象(M城市=1.80,M镇(县)=2.04,M农村=2.86)。

附表:缅籍中小学生对自我概念的认识

(二)缅北地区华裔中小学生对评价中国人的差异性研究

1.缅北地区华裔中小学生对中国人身份感觉良好,普遍认为中国人很棒,有许多值得自豪和骄傲的地方,当地其他人对中国人很尊敬,自己本身也很尊敬中国人。在对性别、年级和所在地等变量进行差异性研究中发现,在“你觉得中国人怎么样”这一选题中存在显著的年级差异。进一步研究表明六年级比八年级更觉得中国人很棒 (M六年级=4.53,M八年级=3.93)。

除“你是否对中国人感觉良好”外,其余选题都存在显著的所在地差异:城市的华裔学生比农村的华裔学生更认为中国人很棒 (M城市=4.41,M农村=3.91);城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更认为中国人有很多值得自豪的地方 (M城市=1.87,M镇(县)= 1.82,M农村=2.44);城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生对中国人更怀尊敬之情(M城市=1.51,M镇(县)=1.64,M农村=2.05)。

2.通过问卷分析发现,大多数缅北地区华裔中小学生都认为外国人对中国人的感觉良好,缅北地区的大多数外国人都很尊敬中国人,对中国人的评价也较高。在对性别、年级和所在地等变量进行差异性研究中发现,在“你认为,世界上别的国家的人,有多少人尊敬中国人”选题中存在显著的年级差异。进一步研究表明,六、七和八年级的学生都比九年级的学生更认为有较多的外国人是十分尊敬中国人的 (M六年级=2.13,M七年级=2.28,M八年级=2.35,M九年级=2.78)。

除“你认为,世界上别的国家的人,有多少人尊敬中国人”外,其余选题都存在显著的所在地差异。进一步研究表明,农村的华裔学生比城市和镇 (县)的华裔学生更倾向于认为在外国人心目中中国人微不足道 (M城市=1.41,M镇(县)=1.66,M农村=2.19);城市的华裔学生比农村的华裔学生更认为外国人对中国人的评价很高 (M城市=4.23,M农村= 3.67)。

(三)缅北地区华裔中小学生对中国人情感的差异性研究

情感成分指个体对中国人身份的接纳程度,包括对自己是一名中国人的情感反应 (喜欢、遗憾、自豪),愿意保留还是放弃其身份,是否公开宣称个体对中国人的情感依恋等。调查得知,绝大多数缅北地区华裔中小学生很愿意成为一名中国人,他们对中国人有较为强烈的依恋,同时也十分在意外国人对中国人的态度。在问卷中对性别、年级和所在地等变量进行差异性研究中发现,在“如果有可能,你愿意成为其他国家的人吗”、“假如和其他国家的人一起学习或生活,你会更高兴。你同意这句话吗”和“当外国人责难其他中国人时,你觉得这就是对你自身的侮辱吗”选题中存在显著的年级差异。进一步研究表明,七年级和九年级的学生比起六年级和八年级的学生而言,更不愿意成为其他国家的人(M六年级=2.36,M七年级=1.59,M八年级=2.85,M九年级=1.89);六年级比七年级、八年级比七年级和九年级更乐意和其他国家的人一起学习或生活 (M六年级=2.57,M七年级=1.69,M八年级=3.04,M九年级=2.17);当外国人责难其他中国人时,六、七年级比八、九年级更觉得这就是对他自身的侮辱 (M六年级=4.09,M七年级=4.28,M八年级=3.51,M九年级=3.11)。

问卷反映,缅北地区华裔中小学生对以上选题都存在显著的所在地差异:城市的华裔学生比镇 (县)和农村的华裔学生更不愿意成为其他国家的人 (M城市=1.97,M镇(县)= 2.64,M农村=2.70);镇 (县)和农村的华裔学生比城市的华裔学生更乐意和其他国家的人一起学习或生活 (M城市=1.99,M镇(县)=2.77,M农村=3.18);城市的华裔学生比镇 (县)和农村的华裔学生对中国人的依恋感更强 (M城市=1.61,M镇(县)=2.07,M农村=2.09);当外国人责难其他中国人时,城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更倾向于觉得这就是对他自身的侮辱 (M城市=4.10,M镇(县)=3.98,M农村=3.11);当外国人表扬其他中国人时,城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更觉得好像赞扬他自己 (M城市=2.09,M镇(县)=1.91,M农村=3.28)。

通过研究发现,缅北地区男、女华裔中小学生具有较为一致的国家认同感,他们都普遍认为中国人很有自己的特点,有很多值得骄傲的地方,并且很尊敬中国人,十分在意外国人对中国人的态度,对中国人有着较为强烈的依恋感。与高年级学生相比,低年级的华裔学生对中国人的评价较高,依恋感也更为强烈一些,他们更在乎中国人在外国人心目中的印象,更觉得中国人很棒,认为尊敬中国人的外国人更多,更乐意和其他国家的人一起学习或生活;当外国人责难其他中国人时,低年级华裔学生比高年级学生更觉得这就是对他自身的侮辱。与来自农村的华裔学生相比,来自城市和镇 (县)的华裔学生对中国人的评价较高,依恋感也更为强烈一些,他们更认为中国人很棒,更觉得中国人有很多值得自豪的地方,对中国人更怀有尊敬之情,更在乎中国人在外国人心目中的印象;当外国人责难其他中国人时,城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更倾向于觉得这就是对他自身的侮辱;当外国人表扬其他中国人时,城市和镇 (县)的华裔学生比农村的华裔学生更觉得好像赞扬他自己。

四、特殊环境对缅北地区华裔青少年国家认同的影响

缅北华人聚居区是中国沿边最为集中、规模较大的一个境外华人聚居区,且与中国陆地接壤。此区域内,几乎不存在相对于中国的异域文化或本土文化,仍属于中国文化圈在边疆地区的外延部分。汉语和汉字是特区内官方语言,中国官方电视、广播等媒体占统治地位。中国政治、经济、文化影响深入而广泛是这一地区的最突出特征。但由于缅北情况复杂,多种矛盾交织,多种文化相互影响,造成了该地区的独特性。缅北地区民族分离主义势力长期以来就存在并控制该地区,与缅中央政府分分合合,斗争不断。这样混乱的生存状况,导致生活于该地区的华人华侨的思想意识形态、民族认同、国家认同出现模糊不清,对祖国 (祖籍国)的爱国意识也不如战争年代来得强烈了,本民族认同感强了,中华民族认同感减弱了,国家认同感淡薄了,一些华人华侨不说是缅甸人还是中国人,只说自己是傣族或景颇族。

问卷中表1所示,近一半的被调查者 (缅北地区华裔中小学生)均反映,自己身上的许多特点和其他中国人的特点不太相似,甚至一部分华裔学生明确表示自己身上毫无中国人的特点。表2所示,在“你的行为方式和其他中国人像吗”问卷中,只有44%的华裔学生选择了像或比较像,而大多数 (56%)华裔学生则选择了模糊的一半一半或不像等选项。可以看出,长期生活在缅北地区的华裔青少年受环境影响后,他们的国家认同感已经出现模糊和变化。

一直以来缅甸中央政府对缅北华人聚居区采取“民族隔离”政策,在缅甸政府控制区域内设置重重关卡,严格管控甚至是阻断缅北地区与缅甸中央政府控制区的自由流动。没有缅甸身份证,无法通过缅甸政府军设置的沿途关卡,即便有身份证者,也要被缅语询问盘查后才能通过。很多少数民族的缅甸公民身份甚至得不到缅甸政府的承认,只有少数华人华侨通过贿买的方式得到缅甸身份证,而大多数普通华人华侨尽管世居缅甸,却无法拥有自己的身份证和护照,几乎失去合法出国的权利。在缅北华人聚居区内,身份证或者户口,一般有两个概念,即当地特区认可的户口和所谓的“老缅户口 (身份证)”。缅北各族华人得不到缅政府的认可,从法律意义上几乎被剥夺了作为缅甸公民的权利,这对缅北华人华侨的国家认同造成了严重的打击。调查中反映,缅北华人华侨中一部分老移民目前既没有中国国籍,也没有缅政府承认的缅甸国籍,处于十分尴尬的境地,其在缅甸的后人的国籍问题尤为尴尬。我们调查的对象中就不乏这一部分新一代华人华侨青少年,他们在缅北地区无法获得缅甸政府承认的合法身份,在中国也没有获得国籍身份,造成他们长期以来对于自己的身份定性十分模糊,国家认同也因此存在着明显的张力,具有模糊性、摇摆性和选择性特征。这一现象应该引起我国主管部门的高度重视。

最后,应该特别指出,由于缅甸对外不开放,加之缅甸国内局势混乱不稳定,民族矛盾尖锐,少数民族武装割据现象突出,统计数据及公开信息严重缺乏,调查材料大多停留在历史资料和估计判断的层面上。又由于缅北地区目前仍为缅甸少数民族武装控制,纷争不断,局势动荡不安,课题组到缅北地区进行实地调研时几次受阻,无法获得原始材料,我们的研究对象是已经到云南来学习的华裔青少年。若要更全面地了解缅北地区华裔青少年的认同问题,还需要对更多的不同群体做更多的调查和研究。

[1]杨红波.缅北华人聚居区调查与研究——掸邦果敢、佤邦、勐拉三特区为例[D].厦门大学,2008.

[2]江宜桦.自由主义、民族主义与国家认同[M].台北:扬智文化事业股份有限公司,1998.

[3]王国强,朱红,李树萍.云南边境地区中小学生国家认同调查与分析[J].保山学院学报,2011,(5).

(责任编辑 王碧瑶)

An Investigation on Chinese Burmese Youth's National Identity in North of Burma

WANG Guo-qiang

(Baoshan College,Boashan 678000,China)

The north of Burma becomes a complicated and sensitive area due to ethnic separatist forces there.The identity of most Chinese in the area is complex,some of them getting Burma nationality but others not or stateless.The study investigates the characteristics of young Chinese Burmese national identity in the area.

North of Burma;Chinese Burmese;national identity

D621.6

A

1671-7406(2012)07-0104-05

*

教育部人文社会科学基金项目,项目编号:09YJAZH002。

2012-03-25

王国强 (1971—),男,云南保山人,保山学院副教授,研究方向:民族教育和民族经济。