国家认同建构与呈现的差异性分析

——以中美新闻媒体对中国60周年国庆大典报道为例

范馨予

(浙江师范大学外国语学院,浙江金华321004)

国家认同建构与呈现的差异性分析

——以中美新闻媒体对中国60周年国庆大典报道为例

范馨予

(浙江师范大学外国语学院,浙江金华321004)

在全球化的语境下,国家形象建构在两极化的框架下,其一是本国新闻语境的积极自我建构,其二是他国媒体的消极他者呈现。基于Wodak历史性分析框架的批判性研究表明,在对中国60周年国庆大典报道中,中方建构的国家身份认同与美方报道呈现的国家形象存在两极化的差异性。中方语料来源于《中国日报》,致力于建构团结稳定和平独立的积极国家认同感;美方语料来源于《纽约时报》《华盛顿邮报》和《今日美国》,着力于呈现具有威胁性、由政党强硬控制的负面的国家形象。

国家形象;身份认同;论证预设;视角选择;指称;属性

一、引言

国家的概念在解构主义的剖析下,已不再是固定稳定的实体,而是一种构想出的共同体(Imagined Community)和意识建构,因此其认同感并不是固定实体的,而是通过国家文化生成“我们”能认同的国家意义来建构[1-2]。话语对国家身份认同和形象的建构能力,近年来已得到越来越多国内外学者的广泛关注。Ricento[3],Li[4],Wodak et al[2]都探讨了话语对各自国家或民族身份认同感的建构作用。

在现今全球化语境中,作为国际竞争“软实力”的国家形象和认同感,已不再依赖于国家单方面的自我建构,而是受各国权利角逐和国际因素共同的影响[5-7]。一国对外传播塑造的形象为其本国的“自我期望形象”,体现的是国家的自我认同和评价。“在国际国家形象传播体系中,国家形象主要是由别国的新闻媒体来塑造的,这种国家形象主要是一种外来的评价,是受他人感情和意志支配而形成的。”[7]5因此,国家形象的建构体系依赖于本国的自我建构和别国的他者呈现两方面。由于各国的政治体系、意识形态的不同,他们建构的国家形象和认同感会呈现出一定的差异性。

新闻话语,由于其传播的广泛性,一直是国家身份建构中重要的言语手段,也是各种政治权利角逐的对象。由于产生在一定的社会文化背景下,新闻话语不可避免地成为社会建构的工具,利用呈现的角度和对词汇和篇章结构的主体性选择,呈现出特定的偏见或表现方式[8]。

本文基于话语历史性分析框架(Discourse-Historical Approach,DHA),分析中美双方报纸对于中国60周年国庆大典的报道中具体的角度选择和论证预设,指称和属性描述手段,探讨同一国家形象在自我建构和他者呈现上的差异性。

二、研究方法

Wodak的话语历史性分析框架是许多研究者分析话语构建国家身份认同感时频繁采用的理论框架[2-3]。DHA框架把话语对身份认同的建构作用归结为5大策略,分别是合理化和相对化策略、建构性策略、长存性策略、转换型策略和破坏性策略。这些策略又各自通过具体的言语手段,如指称、属性描述、角度选择和论证预设来实现。其中,合理化和相对化、建构性、长存性和转换型策略都是直接展现对自我身份的积极性建构目的,而破坏性策略则是迂回建构,通过解构或分离已存在的他者身份形象来强化自身。

本文选取中美报纸关于中国60周年国庆大典的相关报道,进行收集整理。考虑到报纸的影响力,中文以《中国日报》(China Daily)作为语料来源,这主要是因为《中国日报》与中国政府权威报纸《人民日报》同属于一家报社机构,可以说是《人民日报》的英文版,并且其发行量和影响力也在中国英语报刊中遥遥领先。

因为美方单一份报纸相关报道篇幅数量较少,考虑到中英语料的对等性问题和报纸的影响力因素,本文选取《纽约时报》(New York Times),《华盛顿邮报》(Washington Post)和《今日美国》(USA Today)为美方语料来源。具体报道语篇则是从双方报纸2009年9月中旬到10月初的新闻版的相关报道中选取。这主要是因为报纸一向认为其新闻版面的报道最具客观性和公正性,也最能体现该报纸的关注点和立场。

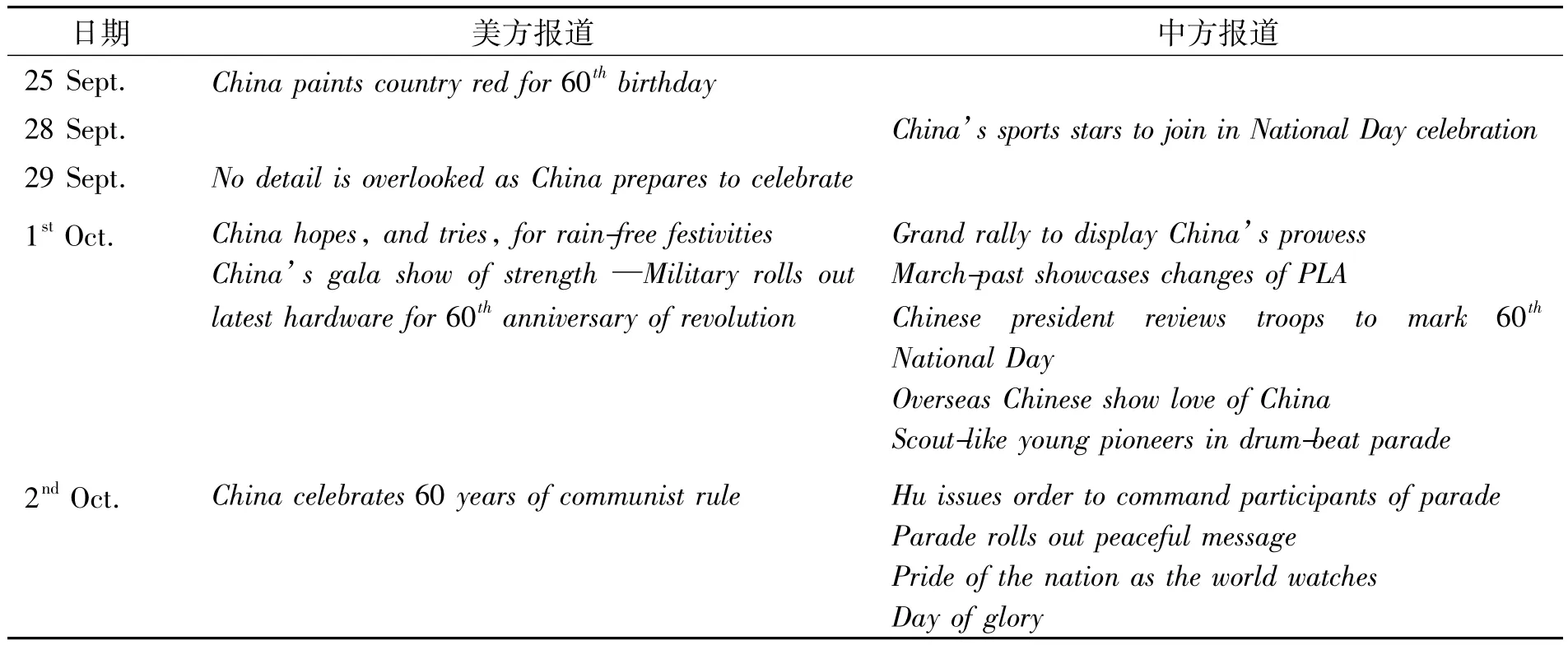

由此,本文所建立的文本分析语料库由5篇美方报道(3789字符)和10篇中方报道(2954字符)组成,具体文章标题见表1。

表1 中美双方报道的标题列表

由此来看,中方报道主题比较集中,主要围绕中国军事实力的发展、军队检阅和社会各群体对国家的自豪感和热爱之情。虽然中方报道篇数居多,但是篇幅较短。

而美方的报道篇数不多,但篇幅较长,叙述较为详尽。其中《华盛顿邮报》China’s gala show of strength和《纽约时报》China celebrates 60 years of communist rule的部分篇幅着眼于对大典军事实力展示的报道上。其余报道则更多地侧重于大典的准备工作,政党对于国家的控制。《纽约时报》China celebrates 60 years of communist rule明确地标示中国政府为“共产主义统治”,醒目地将中国定位在了“他者”的形象。

三、文本分析

(一)论证预设和角度选择

新闻显著特征之一就是其标题对文章大意的高度概括性,和其在论述预设上对读者的引导作用。新闻,作为特定的文体,其文本结构呈“倒金字塔型”,即将最重要相关的信息摆在最前端。而这种结构性特征,作为一种策略性暗示,将控制读者对报道的信息处理和理解。

1.阅兵文本:角度和论证

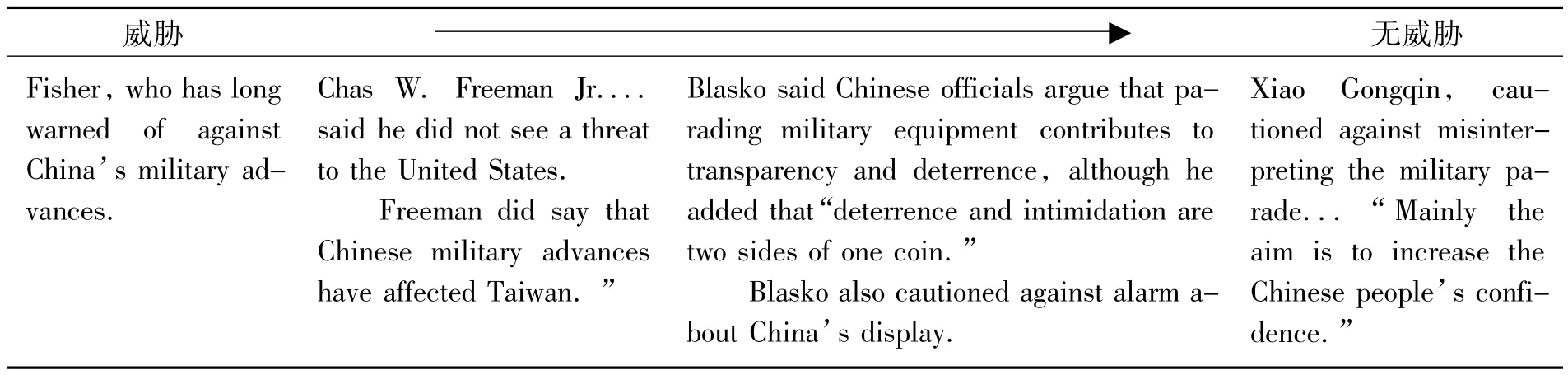

在中方军事实力的报道中,双方报道主要在论证主题上存在着不同。美方媒体呈现的论证主题是中国军队的威胁性。《华盛顿邮报》的报道将国庆大典称之为“gala show of strength”,其关注的焦点在于中国军事实力展示。进一步分析具体篇章主题,发现其近70%的文本是由评论家的引语观点组成,因此引语的选择折射出报道者的观点和立场。

表2 《华盛顿邮报》引用评论者观点的主题概括

由表2中可见,各家评论总体呈现的是对于中国军事力量威胁性问题的讨论。Fisher的观点体现美国对中国发展的忧虑感;Freeman虽然不认为中国会对美国产生威胁,但肯定其对中国台湾地区的威胁;Blasko则主张不应仅凭大典的外观展示,就警惕中国的发展;中国历史学家Xiao表明不应错误解读阅兵意义,阅兵主要是为了增强国人的自信心。

虽然报纸并未在最后给出总结性的评论,但这场辩论赛从一开始就预先设定了论证主题——中国军事发展威胁的可能性,其论证预设就在“threat”一词上。通过具体分析各方言论的呈现方式,就能体会报道所偏向的立场。

首先,在所有引用社会主体中,美方评论家都是(曾)担任军职或外交职位的专家人士,而其援引的中方评论者则是一名大学历史学者。在评论军事势力方面,美方援引的中国历史学者所作出的“无威胁”言论,相比其所引用的美方评论家,在言论的权威性和信服度上就大打折扣。

其次,在评论言语的呈现方式上,忧虑感最强的评论家Fisher,被引用的次数最高,篇幅也较长,分别有3次直接引语,2次间接和一处部分引用和叙事表述,其中两处的直接引语都显示了其对中国军事发展的强烈焦虑,“They have plenty of tail to worry us.”而对于较感威胁的评论者Freeman评论中国大陆发展对台湾的影响时,引用者先通过强调形式(“Freeman did say that Chinese military advances have affected Taiwan.”)的叙事表述突出威胁性。而后又通过直接引语和部分引语形式,进行了验证性说明,表明引用内容和形式上的忠实性。但是对于Freeman倾向中国的言语,如“he didn’t see a threat to United States”,则是通过概括性的间接引语形式呈现。即便在引用感受威胁性最小的评论家Blasko言语时,报道者也通过部分引语的形式来强调了“deterrance and intimidation are two sides of one coin.”

相较于美方报道,中方更倾向于将大典形容为一场举国欢庆的“Grand rally”。一方面,报道覆盖中国军队在过去60年内取得的进步和发展,如China’s prowess和changes of PLA,肯定了中国军事力量的有力性。军事力量作为国家的防卫力量,强大有力的发展保障了国家的长治久安,体现了言语建构国家身份的“长存性策略”功能。另一方面,强调中国军事发展的和平性主题。中方不仅通过新闻标题直接传达这一信息(peaceful message),还在文中不断引用中国海陆空军事人士言论进一步强化,如“most advanced weaponry was seen by many as another step on the road to transparency”和“the show of strength was designed to drive away threats.”引用军方人士观点一致,并都采用了直接引语的形式,摒除了报道者对引用内容的干涉性,提高了内容的真实性和权威性,体现了中方报道在论证观点上的统一性。

2.游行细节分析:角度选择和论证

双方在对大典具体细节报道的角度选择又再次呈现不同。美方报道侧重对大典的准备工作,涵盖了大典前的安保准备、气象预测和宣传途径等,篇幅数占总数的60%。而中方的游行庆典报道,占总数的50%,致力于描述各群体民众齐聚盛典的欢快心情和民族自豪感。如《中国日报》在国庆前发表的唯一准备阶段新闻,即为奥运体育明星将参与庆典游行。而国庆当日的报道,则呈现了海外华人对祖国的热爱和少年先锋队的参与过程。

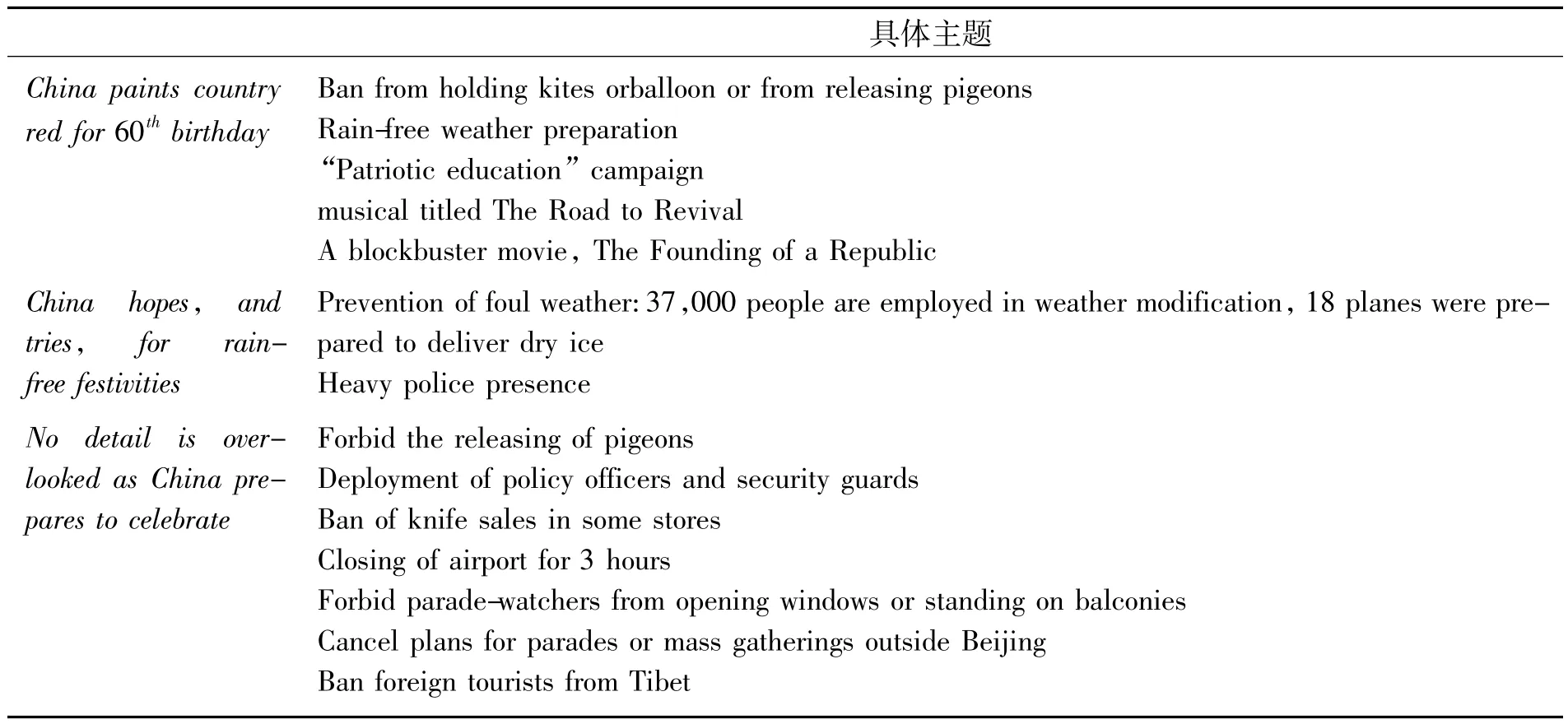

对文本深层结构分析,发现中方报道文本较单薄,新闻标题仅涵盖了话题的讨论范围,并未对话题进行延伸。如Overseas Chinese show love of China一文中,仅描述游行大典中海外华侨的游船。而美方虽只有3篇报道,但其话题覆盖面更为广泛(见表3),而且三家报社都将目光集中在中方为确保大典顺利举行而采取的天气预测和安保措施上。

表3 美方报道的话题分析

中方主要呈现的论证主题,就如其两篇报道标题(Day of Glory&Pride of the nation as the world watches)所呈现的,是对中国的自豪感和荣誉感。在话题呈现上,主要有海外华人对祖国的热爱之情,受访民众对中国60周年成就的荣誉感,和对中国军事和科技发展进步的自豪感。如同Pride of the nation as the world watches新闻导语所概括的:“The spectacle of perfectly drilled soldiers,advanced weaponry and elaborate floats...afforded an unprecedented moment of pride for the Chinese at home and abroad.”

而美方报道的论证主题却是中国政府对国家的控制和民众的消极情绪反应。首先,报道所讨论的话题都是因为大典造成的各种限制和不便。其选取的主题关键词就是“forbid”“ban”“cancel”,采访对象大多为受制于这些约束的特定群体民众,因此整体呈现的是抱怨性的消极评价。

其次,文章的导语或标题都相继呈现了“control”这一主题。《纽约时报》的60 years of Communist Rule通过对文章的总结性评价陈述“the theme of this parade...Communist Party has made China strong,increasingly prosperous and respected in the world—and that it is in firm control.”来回应其标题中的“Communist Rule”。《今日美国》的China Paints country Red则在导语中点明庆典的目的“a huge military parade to mark the nation’s rising strength and prosperity—and its continuing one-party rule”,并通过部分引入中国军事专家的话语“The anniversary is a‘display of power and control’.”进一步佐证其论断,其中的部分引语更是断章取义地使得中方话语为其所用。

(二)指称分析

文本社会主体的指称,代词使用和对特定历史事件的时间指称都是建构或破坏国家身份认同策略的重要言语手段[2]35。

1.军事指称

中方报纸主要运用指称策略,来塑造中国军队“和平”和“防卫性”的积极正面形象。通过使用“defense strength”“defense forces”“national defense”“a peaceful force”“militia”来指称中国的军事力量,强调其实力的防卫性性质。更不时突出军队的人性化特征,将检阅部队称为“serviceman and women”来凸显人民军队为人民服务的理念。

美方媒体一方面倾向于直接使用“military”“missile”“weapons”等攻击性较强的词汇,强调中国军事发展的威胁性。另一方面,又要通过贬低他者的实力来捍卫自身强大的国家形象。如《华盛顿邮报》报道的副标题又将中国军事武器定义为“latest hardware”,明显地降低了中国武器的实力。运用“hardware”一词,既忽视了武器的军事作用,又强调了其摆设性的色彩。

2.人物指称

中方报纸在指称社会主体时,主要采用了同化策略,呈现了举国欢庆国庆盛典的喜悦。当社会主体以组群形式出现时,其实是一种同化“assimilation”[9]37。具体的实现方式有:(1)多以复数形式呈现,即collectivation,如“overseas Chinese”“soldiers and militia”“servicemen and women”“young pioneers”和“sports stars”。(2)多以量化形式出现,即aggregation,如“some 200,000 people”“80,000 school children”“1.3 billion-people country”等。Van Leeuwen认为“组群化多被用来规范行为和制造共识”[9]37。中方报纸正是通过各种群体化方式来呈现群众对于庆典的一致性积极态度。

相反,美方新闻凸显大典限制性规定所引发的不便,呈现群众的“受害者”一面,其人称指称时多采用个体化策略。例如在对天气预测的报道中,个别呈现了北京首席天气预报员Guo Hu的担忧形象。在评论禁止发飞鸽和风筝的话题时,直接引用信鸽协会主席Dong Jingbei和风筝文化交流中心经理Ming Ming的话语。通过特定群体和个人的直接引语陈述,体现群众对大典规定的抱怨和不满之情。但很明显,其选取的社会主体无普遍性。美方报道通过对特殊群体的具体化描述,将消极情绪放大化,来为其论证预设服务。

3.代词使用

人称“we”和“they”指示读者与特定团体之间的关系,并在区分自我和他者起了很大的言语作用[2]。人称代词的使用关系到权力、距离与团结、正式和随兴的问题[8]。

中方报纸在直接报道中很少使用人称代词,只有在Pride of the nation一文的直接引语结构中才出现了“we”和“I”的运用。典型的例句有“I’m very proud of the military today.You can see we are getting stronger and stronger as a nation.”通过使用包含听话者的we形式,来显示其共同的情绪态度。而另一句引语“We Chinese people love peace.”更是消除了一切个体、种族和阶层的差异性,强调其民族的同一性。

反观美方报道,代词“they”的运用却比比皆是,而且不仅体现在引用话语中,也呈现在报道者的声音中。最典型的是《纽约时报》China Celebrates 60 Years of Communist Rule中报道者的评价话语:In all that,it was a fitting analogy for how China’s Communist Party leaders wanted their citizens and the world to regard them—and,perhaps,how they might be feeling themselves these days.报道者运用代词“they”的各种句法形态,来强调中国庆典的形式不顾西方人的审美观念,只在乎“他们”的自我感知,不仅显示出报道的距离感,而且突出强调了中国的“他者”形象。颇具讽刺的是,当《纽约时报》所引用的大典限制规定受害者的引语中,也体现了这种距离感,风筝文化交流中心经理的直接引语“Originally,they were all very excited about the holiday.”“Now,they are stuck at home.People are feeling a little annoyed.”通过选用they这一颇具距离感的代词,被引用者本身自我隔离在其所描述的情感状态之外,起到免责的作用。

(三)属性分析

1.军事实力属性

在军事文本中,双方报纸都对中国军队执行的任务进行了再定义,以此来建构不同的中国军事形象。中方March-past showcases changes of PLA的报道点明中国军队在“diverse military missions,including earthquake and disaster relief,anti-terror,maintaining stability and international peace-keeping operations.”中的出色表现,通过描述军队任务性质的定义指称(反恐怖,应对突发状况和国际维和行动),建构了人民武装部队服务于人民,巩固内部稳定和维护世界和平的军事形象。

而美方报道则选择性地报道中国武装队伍参与的活动,试图呈现具有威胁性和攻击性的中国军事形象。这在其对中国军队执行任务的选择性说明和用词上,便可看出。

例1 The missiles and equipment are the latest manifestations...,prompted in part by a confrontation with the United States in 1996 after Washington sent aircraft carriers to protect Taiwan from Chinese missile threats.(《华盛顿邮报》,2009.10.01)

例2 “It played crucial roles in suppressing ethnic disturbances in the Xinjiang region in July and in combating riots in Tibet in March 2008.”(《纽约时报》,2009.10.02)

例1通过“protect Taiwan from Chinese missile threats”这一短语,预设中国台湾地区的受害者立场,不仅体现了中美双方在军事武力上的对立,塑造了美国作为国际和平维护者的形象,同时增强了中国军事实力的安全性威胁。例2中关于新疆、西藏事件的报道,美方报纸使用“镇压”和“打击”等词,试图将人民武装警察描述为“镇压”少数民族的武装部队,而非巩固国内和平与稳定的正义之师。而这些形象呈现都与中国军队维护和平和稳定的本质相悖。

2.人物属性

在新闻话语中,过度重复类似的近义词从而产生一种过度完整感的现象,被称为过度词汇化(over-lexicalization)。Fowler认为这其实是在文化话语中引入特定的先入为主观念[8]。Teo表明过度词汇化因预设了与社会习俗或期望相悖的特性,通常含有贬义的效果[10]。

对呈现的社会主体、机构等过度词汇化在美方报纸中屡见不鲜。这一方面表现为美方报纸突出强调中国(人)的政治属性的描述上。在其5篇报道中,出现了18次的“共产主义”字样。其中有对中国国家和政党的属性描述(如“leadership of the Communist Party”“Communist Party’s victory of China’s civil war”“Communist Party leaders”“Communist China”等),最直接地将中国竖立为对立的“他者”形象,点明了中美双方政权体制的最根本不同。

美国报道者不仅对中国的政权体制贴标签,对受访者的属性描述中也呈现一定区别性。当引用风筝和信鸽爱好者的消极话语呈现时,报道者并未对其政治属性作任何标示,仅对其爱好者的身份和职位进行标示。但是引用积极性态度的话语时,报道者除了描述说话者的职业以外,还附加了政党属性的描述,如“Teacher Chen Ying,28,a Communist Party member”。

过度词汇化还表现在对传媒机构的标示上。相较于对Global Times和Reuters等他国媒体的简洁描述(只有报纸或通讯社名),美方报道在描述中国的传媒机构时,总会附加其官方性的属性描述,如“official New China Agency”“state-run television”“Xinhua,the state-run news agency”。通过对中国传媒属性的标记性描述,来佐证一直以来美国媒体对中国传媒报道mouthpiece性质的批评。

而中方在对引用话语表述时倾向于描述说话者的职位和地域,回避引用者的政治倾向。如在Pride一文中,中文引用5位观看者的话语,分别描述为内蒙古歌手Tengger,北京62岁居民Liu Baoqi,香港专业和高级执行协会创始人Alan Tang,海外华人中泰电视有限公司主席Wut Saelaeng,试图从海内外华人的积极话语中,呈现民族性的共识,来构建出和谐统一的话语形象。

三、结语

本文采用了话语历史性分析框架,从论证主题,角度选择,指称和属性描述出发,对比分析中国60周年庆典的相关报道,探寻中方报道所建构的国家身份认同与美方报道呈现的中国国家形象的异同。分析发现,在军事实力方面,美方通过威胁性的论证预设,指称和属性描述,来凸显中国军事发展的威胁性;而中方通过对军队性质的再定义和和平属性标示,呈现中国军队的强大而和平的防卫力量。在大典游行和群众反映方面,美方报道角度侧重于庆典的各种限制性举措,体现了政党对国家的强制控制的主题和非民主的国家形象;而中方报道多采用积极性评价,描述各方人士的喜悦自豪之情,建构统一、和谐、繁荣昌盛的中国国家形象。

由于意识形态的不同,中美双方在媒体话语建构呈现内容上一直存在着不少的争议。虽然现今美国媒体对中国形象的报道已经实现了从“妖魔化”[11]到扭曲化的转变,但仍持续地向读者输出中国作为共产主义国家的负面形象[5]。此次对比分析,再次证实了美方报道消极呈现中国形象的事实。美方报道扭曲中国军队和平和防卫性形象,通过论证预设等手段,影射中国军事发展的危险性;通过片面强调少数民众消极反应,放大消极评价,强化其一直以来对中国政府的抨击。

在军队检阅报道中,中方建构的中国军事形象展现了其发展的双重性目的:一方面,出于国家身份认同感的需要,强调中国军事力量强而有力的发展;另一方面,要顾及美方媒体对于中国发展的抨击和忧虑,强调其发展的和平性。如何在两者之间取得平衡,无疑是个难题。从报道分析来看,中方主要通过中国军方的正面话语和积极和平的评价来平衡此双重目的。但其具体呈现形式上仍不能幸免于美国媒体对中方新闻片面性报道的批评。作者认为主要是由于中方报道在引用话语时,侧重引用中方政府官员话语,鲜少引用第三方言论,尤其是他国权威性军事人员的言语,不免让美方媒体钻了空子,同时,引语的排他性一定程度上也约束报纸在呈现评论来源的广度,影响中国报道的权威性和公正性。

在民众反响的报道上,中方报道较为全面地呈现了举国欢度国庆的画面,体现各族人民对于国家发展的自豪感,相较于美方媒体的片面性选择话语呈现上,无疑更有说服力和可信度。但是仍存在一些不足,例如,虽然中方报道篇数较多,但篇幅普遍较短,而且涵盖主题较为单一,报道的标题高度概括了文章的内容,不利于激发读者继续阅读的兴趣。在这点上中方不妨借鉴美方的报道的可取之处,进一步拓展报道的广度和深度,从主题的背景和话题历史等方面挖掘报道。

[1]Hall S.The question of cultural identity[C]//Hall S,Held D,Hubert D.et al.Modernity:An Introduction to Modern Societies.Cambridge:Polity Press,1996:595-634.

[2]Wodak R,Cillia R d,Reisigl M,et al.The Discursive Construction of National Identities[M].2rd.Edinburgh:Edinburgh University Press,2009.

[3]Ricento T.The discursive construction of Americanism[J].Discourse&Society,2003,14(5):611-637.

[4]Li J.Intertextuality and national identity:Discourse of national conflicts in daily newspapers in the United States and China[J].Discourse&Society,2009,20(1):86-121.

[5]段鹏.国家形象构建中的传播策略[M].北京:中国传媒大学出版社,2007.

[6]李正国.国家形象建构[M].北京:中国传媒大学出版社,2006.

[7]张昆.国家形象传播[M].上海:复旦大学出版社,2005.

[8]Fowler R.Language in the News[M].London:Routledge,1991:99.

[9]Leeuwen T V.New Tools for Critical Discourse Analysis[M].New York:Oxford University Press,2008.

[10]Teo P.Racism in the news:A critical discourse analysis of news reporting in two Australian newspapers[J].Discourse&Society,2000,11(1):7-49,21.

[11]李希光.妖魔化中国的背后[M].北京:中国人民大学出版社,1996:1

A Contrastive Analysis of Construction and Representation of National Image:Case Study on Reports of China’s 60thAnniversary Celebration from Chinese and American Media

FAN Xinyu

(College of Foreign Languages,Zhejiang Normal University,Jinhua 321004,China)

In the globalized discourse context,the national image is constructed within two polarized frameworks:one is the positive construction of self-image,the other is the negative presentation of other-image.Analyzing under Ruth Wodak’s Discourse-Historical Approach,the constrastive analysis critically explores the differences between the Chinese identity construction in China’s news reports and the presentation of China’s image in the American context.Conclusion is that China’s image in Chinese newspaper(from China Daily),the same image is constructed as a stable,united,peaceful and independent national identity;while the same image in American counterpart(from New York Times,Washington Post and USA Toady) is presented as a negative national image with strong party’s control.

national image;identity;topoi;perspective choice;reference; attribution

H315

A

2095-2074(2012)01-0016-08

2011-11-25

范馨予(1987-),女,浙江永康人,浙江师范大学外国语学院外国语言学与应用语言学专业2009级硕士研究生。