中国制造业出口贸易的技术水平

——测度及行业特征检验

邢玉升,曹利战

(1.黑龙江大学 东北亚经济研究中心,黑龙江 哈尔滨150080;2.黑龙江大学 经济与工商管理学院,黑龙江 哈尔滨150080)

中国制造业出口贸易的技术水平

——测度及行业特征检验

邢玉升1,曹利战2

(1.黑龙江大学 东北亚经济研究中心,黑龙江 哈尔滨150080;2.黑龙江大学 经济与工商管理学院,黑龙江 哈尔滨150080)

笔者将以考察国家层面的出口品技术含量指数延伸到一国内部的行业层面,并构建了相对技术含量指数和整体技术水平指数,分析了中国制造业出口贸易的变迁。实证结果表明,中国制造业出口品的相对技术含量是低层次的,常用的技术水平指标高估了中国的实际情况,但是整体技术水平仍然呈现上升趋势并表现出不同的特征。此外,笔者还检验了相对技术含量与三类行业特征的相关关系。

制造业;出口贸易;贸易结构;技术水平

一、引 言

贸易结构及其升级是国际贸易领域研究的一个重点,而从发展经济学的角度来说,后发国家是否可以由此实现经济追赶从而提高国民福利,意义尤甚。经济增长的演进规律是由供给约束到需求约束到当前的环境约束的一个递进包容的逻辑[1],因此中国作为一个发展中大国,能否以及如何改善贸易结构不仅有着经济赶超的长期愿景,更是资源和环境压力下转变经济增长方式的迫切需要。

贸易结构体现在进出口商品结构上,常用贸易品的技术含量、附加值或复杂度来表示。本文侧重于对出口贸易技术水平的考察,已有文献的分析有两个方向。一是行业的角度,即通过辨别行业的技术性质来判断产品的技术结构,具有代表性的是根据产业的资源、劳动、资本和技术密集度来度量产品的技术含量①参见Kaplinsky和Paulino(2004)的总结,他们的研究中列出了23种分类成果。。二是产品的角度,一般分为基础性分类和专业化指标两种。前者是一种简单、粗略的静态产品分类方法,它是通过考察产品生产过程中的技术活动等确立的,在某一特定时期内保持不变,如Lall(2000)。而后者则更为专业和细化,由于考虑了时间的因素,因而是一种动态考察,如Rodrik(2006)、杜修立等(2007)。

显然,专业性的产品技术含量测度方法具有较高的精确度,在应用中更为有效。但上述指标由于考察的是国家层面的技术结构问题,对于一国内部行业的技术结构鲜有涉及。为此,卫平等(2010)做了次重要的尝试,将出口技术复杂度指数拓展到地区层面,度量了中国31个省市自治区2002—2007年出口品结构高度化指数,并检验了其影响因素[2]。本文旨在提出更为合理的测度出口贸易技术水平的假设,并从国家层面延伸到一国内部的行业层面,以中国制造业为样本,考察其出口贸易技术水平的变迁。

二、相关文献述评

学术界对于中国出口的贸易结构或技术含量的看法并不一致。一种乐观的看法是中国出口品的技术复杂度显著高于其他收入水平相同的国家,如Rodrik(2006)和Scott(2008)。而另一些学者则持相对谨慎观点,如关志雄(2002)认为中国出口贸易结构在优化,但却远低于世界平均水平;Yao(2009)也得出相似的结论。

考虑到产品内分工的情况,已有研究对于产品技术含量的测度给出了三种不同修正方案。杜修立等[3]利用一国的出口贸易数据与该国的对外贸易依存度估算出产出数据,并通过修正的出口技术复杂度指数测算了中国1980—2003年的出口技术结构,认为虽然出口贸易的整体水平有很大的提高,但仍处于较低水平,仅表现出微弱的向世界平均水平收敛的趋势;技术结构高度具有阶段性却没有显著提高的趋势。郑昭阳等[4]对杜修立等文利用出口数据和贸易依存度转换产出数据的环节进行了改进,增加了非贸易品的服务业在GDP中的比重,发现在1992—2006年间中国的出口技术水平是稳步上升的,并向世界平均水平微弱收敛,但在东亚地区的国际生产和分工中仍然处于相对低端的位置。姚洋等[5]依据中国1992、1997和2002年投入产出表发展了一个剔除垂直化分工影响的产品国内技术含量方法,并考察了全国和江苏、广东两省的具体变动趋势,发现1997—2002年全国及江苏省的出口品国内技术含量迅速下降;广东省的出口品国内技术含量在1992—2002年呈V型变化,其以广东省的这种变化推测中国出口品国内技术含量的下降可能只是一个暂时现象。

无疑,上述三项研究是分析中国出口产品技术含量的极为重要的尝试,他们的结论也可能更接近中国出口贸易技术含量的真实水平。不过,这些研究仍然存在着一些潜在的问题,比如杜修立等(2007)和郑昭阳等(2009)在做出口数据向产出数据转换的工作时,采用的是一国整体而非产品类别的出口依存度,这显然会产生高估或者低估的问题。而对于姚洋等(2008)的分析来说,由于数据的限制,其考察并不是连续的,因而在结论上应持谨慎的态度。此外,三者都基于同一个假设条件,即如果一类产品越是在高(低)收入国家生产(出口),那么它就越具有高(低)技术含量。首先,这一假设是对产品的全要素生产率或劳动生产率与产品的技术含量关系的间接反映,二者之间或许会存在偏差;其次,由于一国的出口分布可能存在不平衡的情况,因此全国的平均收入水平来度量可能会有偏差[6];另外,三者利用产出(出口)份额作为权重没有解决国家规模因素所导致的小国影响力低估的问题。

三、出口贸易品的技术水平测度

(一)相对技术含量指数

提出一个显示技术附加值的赋值原理,认为如果一个国家在某种产品上具有显示性比较优势(RCA),那么该国的技术要素越丰裕,这种产品的技术附加值就会越大[7]。对于技术要素丰裕程度的度量,全要素生产率或劳动生产率是一个恰当的指标,但是由于数据的限制可采用一国的人均GDP作近似替代。但是用全国而不是各个产品类别的数据来度量技术要素丰裕程度是否会存在偏差?考虑到不同产品的技术特征和技术要素的流动性,这种情况是可能存在的。

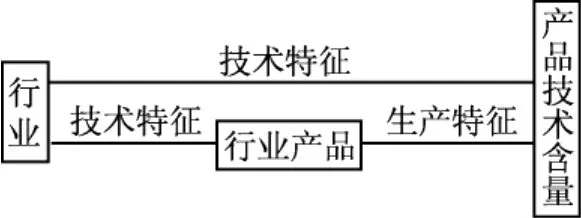

图1 行业产品及其分析框架

因此,是否可以用产品的全要素生产率或劳动生产率直接表示该产品的技术要素特征?我们认为如果将对国家层面的考察转换到行业层面这是可以实现的。为此,本文发展了一个从行业到行业产品到产品技术含量的分析框架(见图1)。所谓行业产品就是一个行业生产的产品的集合,从产业经济学的角度来说,同一个产业生产的产品是相同或相近的。行业产品兼具行业的技术特征和产品的生产特征,前者是指行业的技术水平即全要素生产率或劳动生产率,后者指某一产品由于规模经济、要素投入结构等因素而产生的出口贸易上的比较优势。可以看到,相比于传统的以行业技术特征直接代替产品技术含量的做法,本文的逻辑由于将产品的生产特征考虑在内,因而显得更为恰当。对于技术水平或技术特征,已有的技术含量、附加值或复杂度指数都予以了考察,只不过在包括了国家截面后,产品层次的技术指标极难获取而寻求了一个替代指标,即国家层次的人均GDP,正如前面的分析,这种替代是存在偏差的。对于产品不同的生产特征,在出口环境中,可采用其相对国际竞争力水平来综合表达。这时出口产品技术含量的假设可改为:如果一个行业的出口产品越具有相对比较优势,同时该行业的劳动生产率越高,那么它出口品的技术含量就会越高。在该假设条件下,贸易品的技术含量指标为一行业产品相对竞争力与该行业技术水平的加权和,其中权数为该行业产品在所有出口行业产品中所占的份额,由于同技术复杂度、显示性技术附加值等指标相比,本文的分析减少了国家维度,因此将其定义为相对技术含量指数(Relative Technological Content Index,缩写RTC),公式如下:

然而,考虑到垂直专业化分工在国际贸易中举足轻重的地位和对近几十年的高速增长的重要贡献[8],尤其是对中国这样一个加工贸易占很大比例的发展中国家来说,用总出口数据来度量贸易品的技术含量其缺陷是明显的,这也是已有文献关于中国出口品技术含量的结论相互矛盾的原因之一。考虑到中国的加工贸易多是由外商投资企业来实现的,这里将Seit替换为除去“三资”经济的民族经济单位企业出口额,此时,行业产品i的相对技术含量可以记为 NRTC(Non-foreign-funded Relative Technological Content Index)。

(二)整体技术水平指数

若要更清楚地了解一国的出口贸易水平,还需用一个指标来度量该国或地区的整体技术水平,如果这个指标具有时间可比性,还可以观察出它的变迁轨迹。为此,本文定义了一个整体技术水平指数(Overall Technological Level Index,缩写OTL),它考察的是一国出口篮子的整体技术水平,为所有出口产品技术含量的加权和,权数为各行业产品的出口份额,其表达式如下:

与式(1)不同的是,这里的S0it为行业产品的整体的出口份额。利用该指标,可以考察该国出口贸易的整体技术水平和变动趋势。相应的,将RTC替换为NRTC便是非外资整体技术水平(Non-foreignfunded Overall Technological Level Index,缩写NOTL)。

四、中国制造业出口贸易的技术含量及整体技术水平变迁

本文利用中国国家统计局提供的制造业行业相关数据,应用以RTC指数为基础的指标体系分析中国制造业出口贸易的技术水平变迁。

表1展示的是中国制造业行业产品相对技术含量的截面和时间特征。在28种行业产品中,只有电子及通信设备制造业和烟草加工业的技术含量较高,平均RTC在1.9以上,而其他行业的RTC则较低,尤其是食品制造业、专用设备制造业、木材加工及竹藤棕草制品业、饮料制造业、造纸及纸制品业、非金属矿物制造业和印刷业记录媒介的复制,其RTC指数不足0.1,由此可知中国制造业出口品的技术含量是低层次的,高技术含量产品占比不足8%。

从变动率方面看则有新的特征。8年中平均增长率在20%以上的行业产品有黑色金属冶炼及压延加工业、烟草加工业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、化学纤维制造业和化学原料及化学制品制造业;而仪器仪表及文化办公用机械制造业、家具制造业、木材加工及竹藤棕草制品业、电子及通信设备制造业、石油加工及炼焦业、塑料制品业、纺织业、文教体育用品制造业、服装及其他纤维制品制造业和皮革毛皮羽绒及其制品业的平均增长率仍在10%以下。

表1 中国制造业出口产品的RTC指数及变动(2001—2008年)

如果只比较2008年相对于2001年RTC的变动幅度,黑色金属冶炼及压延加工业、烟草加工业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制造业和食品制造业,增长率超过了200%,变化较大;而电子及通信设备制造业、塑料制品业、石油加工及炼焦业、纺织业和文教体育用品制造业不足50%。值得注意的是服装及其他纤维制品制造业和皮革毛皮羽绒及其制品业不但没有增长,反而下降了。

但是上述数据并不能刻画中国制造业在样本期整体技术水平的变动趋势及特征,因此前文构建的OTL和NOTL指数被用来描述这种变迁。如图2所示,无论是否考虑“三资”经济在出口贸易中的影响,中国制造业出口的整体技术水平都呈现上升趋势。不过这种变动从两个不同的指数来看又各具特征。首先,在不考虑外资的情况下,出口贸易的技术水平的变迁更为稳定,只在2005年有小幅下降。其次,与OTL相比,在样本期NOTL一直明显的低于前者,这证实了有关中国出口贸易技术水平被高估的问题。再者,尽管二者在2001—2004年,甚至2005年、2006年都表现出相似的变化,但是从2007年开始二者的轨迹大相径庭,一个可能的原因是国际金融危机导致国际直接投资的减少从而对中国外资企业的影响较为严重,而对于内资企业来说,由于资本来自于中国本土,其受全球金融危机的影响是较小的,因此NOTL呈现出相对的上升趋势。

图2 中国制造业出口贸易的技术水平

五、RTC与行业特征的相关性检验

(一)RTC与行业技术特征

尽管RTC指数已经包含了行业技术水平,但这里用一个与劳动生产率相异的指标来检验其技术特征,从而也可以检验以劳动生产率作为技术水平的指标是否存在度量偏差问题。行业技术指数[9]是度量行业技术水平的另一指标①有关该文献的详情请浏览:http://lizhancao.weebly.com。,其OLS及LSDV估计结果见表2。据模型(1)显示,在同截距的假设条件下,行业技术水平与行业产品的技术含量显著相关,具有1%的统计水平;模型(2)进一步表明,在控制个体特殊效应后,RTC与行业技术指数的相关性依然是稳健的。

表2 制造业行业产品相对技术含量与行业特征相关性

(二)RTC与行业资本密集特征

我们用行业资产总额除以年均从业人员来表示资本或劳动密集程度,预计其符号为正,即资本密集度越高的行业,其出口品的技术含量越高。其内在逻辑是如果一个行业的资本相对于劳动来说是丰裕的,那么通过生产设备的更新、R&D的大量投入等,该行业的产出及产品的技术附加值就可能会越大。模型(3)和模型(4)给予了计量上的支持。在考虑了行业的特殊效应后,模型(4)显示,资本密集度增加1个单位,RTC就会平均提高约0.02个单位。

(三)RTC与行业垄断特征

这个指标是从市场结构来考察行业产品的技术含量的,用行业中每个企业的亿元资产总计来表示。在一个竞争性的行业中,减少成本是企业的理性选择。考虑到中国转型期劳动力成本较为低廉,用劳动来替代资本被作为一种可行的生产策略,这显然导致了资本—劳动比率的下降,结果是该行业产品的相对技术含量趋于下降。相比而言,垄断或寡头企业基本上不考虑生存问题,但在全球化背景下,面对激烈的国际市场竞争,也必须提供质量上乘、技术精进的产品以争夺更大的市场份额,这显然要求行业产品的高技术含量。模型(5)和模型(6)支持了这个假说。模型(6)中,行业垄断程度与RTC指数在1%的统计水平上正相关,当垄断程度上升1个单位时,RTC平均增加0.16个单位。

六、结 语

本文在述评有关出口品技术含量文献的基础上,将国家层面的研究拓展到一国内部的行业层面,构建了相对技术含量指数和整体技术水平指数,并以此为指标体系分析了中国制造业2001—2008年出口贸易的技术变迁。一方面,RTC表明中国制造业出口品的技术含量是低层次的,常用指标产生了高估问题。另一方面,OTL和NOTL指数度量的中国制造业出口贸易的整体技术水平是呈上升趋势的,但是不同的指数又有各自的特征。最后,本文还检验了RTC的行业特征,包括技术特征、资本密集特征和垄断特征,结果显示,二者呈显著正相关。

[1]乔榛.供给、需求和环境不同约束下的经济增长机制演进[J].求是学刊,2010(6):41-46.

[2]卫平,冯春晓.中国出口商品结构高度化的影响因素研究——基于省际面板数据的实证检验[J].国际贸易问题,2010(10):24-31.

[3]杜修立,王国维.中国出口贸易的技术结构及其变迁:1980—2003[J].经济研究,2007(7):137-151.

[4]郑昭阳,孟猛.中国对外贸易的相对技术水平变化分析[J].世界经济研究,2009(10):45-52.

[5]姚洋,张晔.中国出口品国内技术含量升级的动态研究——来自全国及江苏省、广东省的证据[J].中国社会科学,2008(2):67-82.

[6]Xu Bin.Measuring China's Export Sophistication,working paper[Z].China Europe International Business School,2007:1-39.

[7]樊纲,关志雄,姚枝仲.国际贸易结构分析:贸易品的技术分布[J].经济研究,2006(8):70-80.

[8]Grossman G M,E Helpman.Outsourcing in a Global Economy[J].Review of Economics of Studies,2005,72(1):135-159.

[9]邢玉升,曹利战,李楠.所有制结构改革与产业集聚:来自中国制造业部门的经验证据[Z].黑龙江大学工作论文,2011:1-21.

The Technological Level of Chinese Manufacturing Export Trade:Measurement and Examination of Industrial Features

XING Yu-sheng1,CAO Li-zhan2

(1.Northeast Asia Economy Research Center,Heilongjiang University,Harbin 150080,China;2.School of Economy and Business Administration,Heilongjiang University,Harbin 150080,China)

This paper has extended the country-level technological content index of export products to industrial-level inside one country,constructed the Relative Technological Content Index(RTC)and Overall Technological Level Index(OTL),and analyzes the change of export trade of Chinese manufacturing industry.The empirical results show that the RTC of Chinese manufacturing industry is low,and the common indicators overestimate the actual situation.However,the overall technological level still presents an upward trend and shows different features.In addition,the positive correlation between the RTC and industrial characteristics has also been examined and found.

Manufacturing industry;Export trade;Trade structure;Technological level

F752.62

A

]1001-6201(2012)05-0064-06

2012-03-26

黑龙江省教育厅人文社会科学项目(12522231)。

邢玉升(1964-),男,黑龙江哈尔滨人,黑龙江大学东北亚经济研究中心教授,经济学博士;曹利战(1985-),男,山东菏泽人,黑龙江大学经济与工商管理学院硕士研究生。

[责任编辑:秦卫波]