急诊内镜对上消化道非静脉曲张性出血的临床疗效分析

索绪枭

(荆州市第一人民医院西院消化内科,湖北荆州434000)

急性上消化道非静脉曲张性出血(acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding,ANVUGIB)主要表现为呕血和黑便,是临床上较为常见的疾病,常见病因为消化性溃疡。该病每年的发病人数达30万~100万,病死率在7%左右[1]。查明出血的性质、部位和原因,对于有效控制出血,保障患者安全极为重要。内镜治疗具有创伤小、并发症少、术后恢复快、瘢痕小等优点而广泛应用于临床,急诊内镜(出血12~48 h内所行的内镜检查)已经成为诊治上消化道非静脉曲张性出血的首选途径[2]。现对确诊的118例ANVUGIB患者的病因检出率、有效止血率、再出血率以及手术率进行分析,进一步探讨急诊内镜在ANVUGIB中的诊疗价值。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2008年9月至2011年9月荆州市第一人民医院确诊的118例ANVUGIB患者作为研究对象,所有患者均同意进行临床试验并签署知情同意书。其中男76例,女42例,年龄19~81(45.5±17.5)岁。将患者随机分为急诊内镜组(57

例)和常规内科治疗组(61例)。急诊内镜组57例,男35例,女22例,年龄21~78(45.5±17.5)岁。常规内科治疗组61例,男41例,女20例,年龄 19~81(46.1±16.5)岁。两组患者在年龄、病情等方面的差异无统计学意义,具有均衡性。

1.2治疗方法 内科常规治疗组的治疗原则包括禁食、补液、抑酸、止血,对症支持治疗。急诊内镜治疗组是在内科常规治疗的基础上,结合急诊内镜下的具体情况,采取具有针对性的内镜下止血,其方法:内镜下结合金属钛夹止血、内镜下喷洒药物止血、内镜下高频电凝和氩离子凝固术等。

1.3内镜下止血原则 根据改良 Forrest分级[3]:ForestⅠa(喷射样出血),ForrestⅠb(活动性渗血),ForrestⅡa(血管裸露),ForrestⅡb(血凝块附着),ForrestⅡc(黑色基底),ForrestⅢ(基底清洁)。根据出血程度Ⅰa-Ⅱb的患者可行内镜下止血治疗。内镜治疗组患者均符合急诊内镜下止血原则。

1.4疗效判断 即时止血:内镜下出血停止,患者病情平稳,无呕血,粪便隐血实验(-),胃镜下未见出血;有效止血:3 d内无再出血;再出血:治疗后再次出现出血灶。

1.5随访 患者出院后做定期随访,随访时间为1~12个月,平均8个月,随访中对患者的治疗满意度及生活质量进行统计。

1.6统计学方法 应用SPSS 13.0统计学软件对数据进行分析,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1急诊内镜组和常规内科治疗组ANVUGIB病因检出情况的比较 118例患者的主要病因包括:食管溃疡、胃溃疡、十二指肠溃疡、消化道肿瘤、糜烂出血性胃炎等,两组相比差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者ANVUGIB病因检出情况比较 (例)

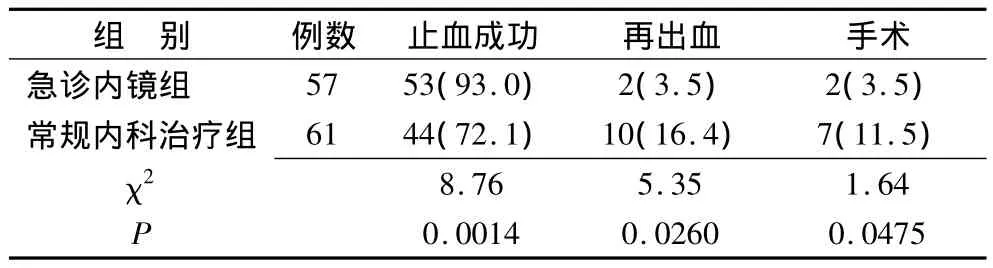

2.2两组患者有效止血率、再出血率和手术率的比较 急诊内镜治疗与内科保守治疗疗效比较中,急诊内镜治疗组在止血成功率、再出血率以及再出血手术方面都要优于内科保守治疗组,且差异有统计学意义(P <0.05)。

表2 两组患者止血有效率、再出血率和手术率的比较 [例(%)]

3 讨论

ANVUGIB的病因较为复杂,主要是消化性溃疡。消化道黏膜血流丰富,修复力较强,对于一些症状较轻的急性胃黏膜病变患者早期及时给予抗酸及止血药物能够提高治疗效果(有效减少输血量、缩短住院时间、降低医疗费用),改善患者预后。ANVUGIB的其他病因,如大动脉破裂、消化道肿瘤等引起的急性出血在短期内即可导致患者大量出血,甚至发生出血性休克,危及患者生命。早期迅速明确出血的性质、部位以及原因是控制患者症状以及预后的关键[4]。该项研究中,93.0%的患者经急诊内镜检查明确ANVUGIB病因,较常规内科治疗组病因检出率高,尤其是急性期活动性出血(24 h内)患者,其诊断率能够提高到95%以上。另外,急诊内镜检查还可以取活检进行组织病理学检查,以便明确病灶的性质[5]。内镜下进行止血途径有4种[6-8]。①注射抗酸或止血的药物:临床上最常使用的药物为肾上腺素,将1∶10 000肾上腺素直接注射到出血黏膜周围,对于反复出血可以采取多点注射,每个注射点注射2 mL左右,一次性用量控制在15 mL左右。该药物止血效果可靠,多次反复注射对喷射性动脉出血亦有效。②药物喷洒止血:可采用冰NaCl溶液以及去甲肾上腺素等。该方法操作简单、疗效肯定,适用于非动脉性出血,对喷射性动脉出血的止血效果较差。③金属钛夹止:装置好血管夹,内镜下找到出血点后将血管夹经内镜活检孔道释放,钳夹出血点根部,止血效果显著,但部分血管较脆,易再次出血,需反复使用多枚血管夹止血才能达到止血效果。④高频电凝和氩离子凝固术:内镜直视下将导管探头送至出血病灶上方约0.5 cm处,边电灼边吸净腔内烟雾,观察出血病灶,确定止血后退镜。由于该探头采用的是非接触式电灼,有效防止电凝后血痂与探头粘连,对大面积黏膜表面渗血的效果较佳。对于ANVUGIB患者的治疗,Satin等[9]报道单一的止血方法成功率高,但再出血率也相对较高,特别是具有高出血风险的患者,单一方法止血效果不够理想。Spiegel[10]指出在注射止血的基础上联合另一种止血方法可以在很大程度上避免再出血,较常见的联合方式为注射肾上腺素+人活性蛋白C热凝治疗。

综上所述,内镜下治疗ANVUGIB,不仅早期即可明确病因,同时还能达到有效止血的目的。正确选择内镜检查时机并尽早诊断出血病因是ANVUGIB诊断和治疗的关键。目前内镜的止血方法尚未有统一的标准,应针对不同的出血病因,选择更为合理的止血措施。随着内镜的普及,内镜下止血方法多样化,各种内镜止血器材逐步完善,加上急诊内镜治疗具有安全迅速、疗效确切、创伤小等优点,值得在临床进一步研究和推广。

[1]《中华内科杂志》编委会,《中华消化杂志》编委会,《中华消化内镜杂志》编委会.急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南(2009,杭州)[J].中华内科杂志,2009,48(10):891-894.

[2]毕玉峰,张霞,姜淑娟.急性非静脉曲张上消化道出血的内镜急诊止血与单用大剂量奥美拉唑疗效观察[J].中国当代医药,2011,18(2):172-176.

[3]Kanwal F,Barkun A,Gralnek IM,et al.Measuring quality of care in patients with nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage:development of an explicit quality indicator sot[J].Am J Gastroenterol,2010,105(8):1710-1718.

[4]中国医师协会急诊医师分会.急性上消化道出血急诊诊治专家共识[J].中国急救杂志,2010,30(4):289-293.

[5]Chiu PW,Sung JJ.Acute nonvarieeal upper gastrointestinal bleeding[J].Curr Opin Gastmenteml,2010,26(5):425-428.

[6]Anjiki H,Kamisawa T,Sanaka M,et al.Endoscopic hemostasis techniques for upper gastrointestinal hemorrhage:A review[J].World J Gastrointest Endosc,2010,2(2):54-60.

[7]Hu ML,Wu KL,Chiu KW,et al.Predictors of rebleeding after initial hemostasis with epinephrine injection in high-risk ulcers[J].World J Gastroenteml,2010,16(43):5490-5495.

[8]Leontiadis GI,Howden CW.The role of proton pump inhibitors in the management of upper gastrointestinal bleeding[J].Gastroenterol Clin North Am,2009,38(2):199-213.

[9]Satin N,Monga N,Adams PC.Time to endoscopy and outcomes in upper gastrointestinal bleeding[J].Can J Gastroenterol,2009,23(7):489-493.

[10]Spiegel BM.Endoscopy for acute upper GI tract hemorrhage:sooner is better[J].Gastrointest Endosc,2009,70(2):236-239.