明清以来蟂矶的环境变迁——以地方志为中心的解读

吕君丽

(巢湖学院 历史旅游文化系,安徽 巢湖 238000)

蟂矶位于长江安徽段芜湖和无为之间,今属安徽无为县二坝镇,与芜湖隔江相望。蟂,亦作“枭”。宋代的陆游《入蜀记》曾引旧说,云矶有枭,以故得名。枭为不祥之物,人恶其名,因矶在水中,水常漫石,故曾改名“浇矶”。《江南通志》云:“蟂,老蛟也。”《广韵》则曰:“蟂,古尧切。水虫,似蛇,四足,能害人。”乾隆《太平府志卷三·山川》记载:“蟂矶山在[芜湖]县西南七里大江,高十丈,周九亩七分,按《埤雅》,蟂,老蛟也,今矶南有石穴广一丈,深叵测,相传为蟂所居,昔时常出害人。”传石矶下有洞,深不可测,蟂藏其中,风雨之夕,时作龙吟。

唐代蛟矶山有寺院,名“水心禅院”,宋政和年间(1111-1118),赐名宁渊观。明代建“灵泽夫人祠”,后人俗称“蟂矶庙”。相传蟂矶是刘备之妻孙夫人投江之处;又有传说是蜀兵大败后,讹传刘备战死于乱军之中。刘夫人闻知噩耗,跳江殉情,香骨漂至对江无为蟂矶脚下,葬于蟂矶,乾隆《太平府志卷三·山川》记载:“蛟矶山……有灵泽夫人祠,吴孙权妹、蜀先主妃归江南,闻先主殂,哀殒,葬此山。”嘉庆《无为州志卷二·山川》记载:“在东者一曰蛟矶山……有灵泽夫人庙。”民国《无为县小志》:“庙中有香木雕冕旒蟒服,丽若天人。后有蜀望台,凭窗西眺,目穷千里,江流呜咽,令人低回流连而不忍舍……”在灵泽夫人祠侧,原建有关帝庙。清末时为纪念李鸿章,建有“李文忠公祠”。

历史上的蟂矶兀突江岸,是观赏江波水色的佳地,独特的地理位置和民间传说,使蟂矶蒙上浓厚的神话色彩,自从明代附会上孙权的妹妹孙尚香和刘备的故事后,蟂矶更是声名大噪,文人雅士都争相题咏,留下了很多诗、文、赋、对联,为蟂矶以致芜湖和无为积累了丰厚的历史和文化,除了个别名人的精品之作,这些诗文大多别无他途可寻,我们只能从方志中辑存的诗文中去窥见一斑。

如今的蟂矶成为残蚀的小山丘,遇到稍微干旱的时节,离长江能有数百米之遥,那种文化意蕴荡然无存。为什么会这样?翻开明清以来芜湖和无为的有关方志,我们可以找到一些证据和线索。

1 明清方志中关于蟂矶的记载

据收集的明清时期关于无为和芜湖的方志资料来看,除了在舆图卷标注了蟂矶的位置,在形胜、山川卷也对蟂矶作了介绍,而且在艺文一项收录了不少关于蟂矶的诗文。这些诗文虽然有文学手法上的虚构成分,但是正如历史地理学家谭其骧先生所说,“方志中的《艺文》一类,辑录了许多前人的诗文,这些文字一般没有经过修志者的改动,反映了各个时代各个方面的情况,是最可贵的第一手材料”[1]。因此,通过这些诗文仍能窥探蟂矶的地理历史风貌及环境变迁,将这些方志中辑存的诗文作品汇集,整理,则能勾勒出蟂矶的地理及环境变迁的轨迹。

在芜湖和无为的清代方志中,辑存的关于蟂矶的诗文共计56篇,其中作者时代可考的有42篇,包括宋代3篇、元代2篇、明代27篇,清代10篇,可见蟂矶一景在明代最盛,据史料记载,明代嘉靖名人过维恒、张山曾特意为蟂矶撰写了 《蛟矶山志》。清代以后蟂矶胜景慢慢衰落。

蟂矶今属无为,在清代庐州府、无为州的多种版本的地方志中,蛟矶被作为无为的地方名胜入志,如光绪《续修庐州府志》:“蟂矶山在无为州东一百五十里大江中,与太平府芜湖县接界”[2]。嘉庆《无为州志》形胜、山川卷中收集了6首关于蟂矶的诗文。但值得玩味的是,翻开关于芜湖的地方志,历史上把蟂矶归属于芜湖的记载更多,如康熙《太平府志》和乾隆《太平府志》都在舆图和古迹篇把蟂矶作为芜湖的山川名胜入志,康熙《太平府志》中收录了23首关于蟂矶的诗文,乾隆《太平府志》[3]在卷三山川篇明确把蟂矶归入到芜湖县属内,并收录了33首元明清历代关于蟂矶的诗文。元代在芜湖任三年县尹的欧阳玄,曾作《芜湖八景》诗,其中一景即为“蟂矶烟浪”:“占断江南形胜地,海门何处觅金焦”。是什么原因导致处于江北的蟂矶成为处于江南的芜湖八景之一?通过考察蟂矶独特的地理位置和长江河道的变化,就会找到更加合理的解释:蟂矶原为江中岛山,孤立江心,属芜湖辖;后因泥沙冲积,才渐次与岸陆相连,遂归无为辖。这一演变过程,我们可以从方志中去寻找有力的线索与证据。

2 蟂矶的地理、环境变迁的方志学考证

2.1 宋代:“蟂矶耸拔大江东”

宋代的陆游《入蜀记卷三》中记载:“过枭矶,在大江中,耸拔特起。有道士结庐其上,政和中,赐名宁渊观。旧说枭矶有枭能害人,故得名。方郡县奏乞观额时,恶其名,因曰矶在水中,水常沃石,故曰浇矶。”不仅提到蟂矶得名的两种原因,而且提到蟂矶的地理位置——在大江中,矶上建有道观——“宁渊观”。陆游的这一文献资料也可以在方志中辑存的诗文中找到相关的佐证。

南宋诗人张孝祥有诗《宁渊观》:“极目洪波渺,轰轰浪接天。江心分殿宇,敕赐号宁渊。日照山如画,云浓水似烟。休寻蓬莱地,只此水中仙”[4]。“轰轰浪接天”和陆游的“水常沃石”句,都说明当时浪花激烈的敲打和冲刷着矶石,“在大江中”、“江心分殿宇”、并以“蓬莱”“岛”作比,说明宋代蟂矶是在大江中,类似岛,矶上有宁渊观,矶上烟雾缭绕。

宋代末年的董嗣杲作 《蟂矶》:“蟂矶耸拔大江东,枭能害人时所恶。或谓水沃石上来,以浇易蟂本无据。前对三山削遥翠,左望邑庐如栉布。政和观额颁宁渊,青墩月出寒沙暮。仙屋周遭二十间,常容苦行挂单住。于湖题字迹已湮,拍矶只有风涛怒。下观转经送轮藏,若徒自希檀施顾。饱饮临江望此矶,此水终身不曾渡。……”诗中探讨了蟂矶名称的来历,“蟂矶耸拔大江东”一句充分说明了蟂矶的位置在江中,且偏向江南芜湖的方向,矶上有宁渊观,有二十几间房子,风浪很大,不断冲刷着矶石。

芜湖,自古即被称为“长江巨埠,皖之中坚”,距今已有2500年的历史,南唐时即“楼台森列,烟火万家”,宋代时已兴商建市,元明时期“十里长街、百货咸集、市声若潮”,而无为在宋代的时候其实还不大,无为在隋开皇元年(公元581年)始设无为镇(今无城镇)。北宋太平兴国三年(978年)置无为军。熙宁三年(公元1070年)置无为县。蟂矶所在的无为县二坝一带,原来全是一片沼泽地,人烟很少,无为的二坝以及现在黄洛湖很多都是后来人工圩田等慢慢造成的,所以蟂矶历来被当做芜湖属地。

2.2 元代:芜湖八景之一

元代的欧阳玄,曾作《芜湖八景》诗收录在乾隆《太平府志》中,其中一景即为“蟂矶烟浪”,诗曰:“银涛堆里屋召尧,闻说江心旧隐蛟。拟旁龙宫护玉蕊,如聆鲛室织冰绡。道人晨起烟中磬,灵后宵征月下潮。占断江南形胜地,海门何处觅金焦”[3]。古代无为和芜湖划江而治,既然欧阳玄把蟂矶归为芜湖八景,蟂矶的位置就不可能在江北的无为,起码也是在江心中;“闻说江心旧隐蛟”化用了蛟矶山的传说,也说明当时蟂矶在大江中,“道人晨起烟中磬”说明元代蟂矶山上有道观,且烟雾缭绕。

2.3 明代:蟂矶在大江中

明代郭子章在《蜀望台记》中称:“芜江有矶,矶不甚雄,耸顾独嶙峋峭丽,兀突水上,在长江孤山上,金山下,先抵狂澜,盖芜一大胜概。”又说:“矶上祠为昭烈孙夫人庙,矶即夫人死所也。夫人省母过江不得归,闻先生崩蜀,恸哭自沉此处。”明嘉靖《重修太平府志》中,仍有“蛟矶在芜湖县西南大江中”的记载。说明当时蟂矶的属地在芜湖,在江心,且蛟矶与北岸岸线尚有很大距离。

清康熙《太平府志》记载,明太祖朱元璋曾登蟂矶,并赋诗咏叹:“龙章凤驾出皇城,蟂矶烟锁在芜湖。千林红叶秋来扫,万里江山一样模。荡荡长江俱左右,明明日月照东吴。梅花才报春消息,瑞气纷纷到处敷”。

明初解缙的《蟂矶》:“万顷波光镜面开,穹窿鳌背负楼台。春雨又随龙化去,夕阳常送鸟飞回。水连天色无边阔,风递潮声不断来。麻姑几见成清浅,何必昆明问劫灰”[3]。“穹窿鳌背负楼台”句“穹窿二字说明洪武时期的蟂矶呈圆弧状突出于江中,就像水面浮起的鳌背一样。

弘治、正德前后的王守仁作《登蛟矶》:“中游片石倚孤雄,下有冯夷百尽宫。藓蚀秋螺摧老翠,蛟鸣春雨落残红。徒闻吴女埋香玉,唯见沙鸥乱雪风。往事凄微何足闻,永安宫阙草莱中”[3]。“中游片石倚孤雄”句说明在明弘治、正德前后,蟂矶兀自突立于大江中,因是孤立,所以显得较为雄奇。

明嘉靖年间的潘璵作 《蟂矶》:“长川白云飞不绝,孤岛天高见明月”[3]句很好的说明了蟂矶呈岛状在江心中。

明万历年间进士张汝蕴《蛟矶》:“胜地孤岑秀,诸天阁道开。白云迷古树,玄鹤舞空台。当槛涛声入,隔林帆影来。振衣聊眺望,人在小蓬莱 ”[3]。以“小蓬莱”作比,说明蟂矶如岛状是四面环水的,“胜地孤岑秀”的“孤”字说明蟂矶是兀立江中,有古树、有翩翩起舞的黑鹤,风景秀丽,是一处胜景。明万历年间的顾起元《蛟矶》:“天苍云碧水模糊,一点青螺拥髻孤”[3]。“一点青螺拥髻孤”句再次验证蟂矶在万历年间仍是四面环水,如一点青螺,突出于江面。

因明代蟂矶上面建有灵泽夫人庙,即孙夫人庙,很多诗文都是借这一段历史故事写景抒怀、述史抒怀,如倪伯鳌《蟂矶》、胡启先《灵泽夫人庙》、吴廷翰的《谒灵泽夫人祠》等。方志中辑存了一些明代诗人作品,如明代沈如璋 《蟂矶》:“一矶突兀撼江空”[3]。明代郑延《蛟矶》:“春江两余潮水长,烟浪滔滔拍天响。青山一带是江南,夕橹朝帆自来往。石蟂高出江之中,上有楼台接太空。安得锦帆三百尺,凌风直到广寒宫”[3]。明代赵廷炯《祭蛟矶神文》:“蛟矶突兀兮,砥柱中流……”[3]这些诗文都说明,明代蟂矶兀立江中,与北岸岸线尚有很大距离,蟂矶在辖治上属于芜湖。

2.4 清代:蟂矶缓慢靠近北岸,至咸丰前后,与北岸连为一体

明末清初的顾炎武在《蟂矶》一诗中说“下接金山上小孤,一矶中立镇芜湖。”说明明末清初时蟂矶还是很有气势的。

明末清初在世的僧珍厂 《蟂矶》:“矶前明月芦花白,矶上钓台高百尺。垂柳苍苍磊十围,长江滚滚寒潮碧。英雄老死为山河,粉阵低头真不惜。灵风习习满绣旗,想见弓刀人侍立。……留得江心一抔土,至今人道蟂矶宅”[4]。诗文对景抒怀,写出了蟂矶的景致,有芦花,有高百尺的钓台,有年份久远的垂柳树,胜景仍在,且是在江心,可见蟂矶此时还未与北岸连为一体。

清初以后,因水力的作用导致河岸的崩塌速度加快,河岸不断向后退缩,长江河道改变,蟂矶往北岸靠近,江北凸岸与蟂矶之间的水道逐渐淤塞,连成一片陆地。随着蟂矶地理的变化和胜景的消失,蛟矶景观始见衰落。到康熙年以后,有年代可查的描写蟂矶的景物诗文基本不可见,基本是围绕灵泽夫人庙述史抒怀。

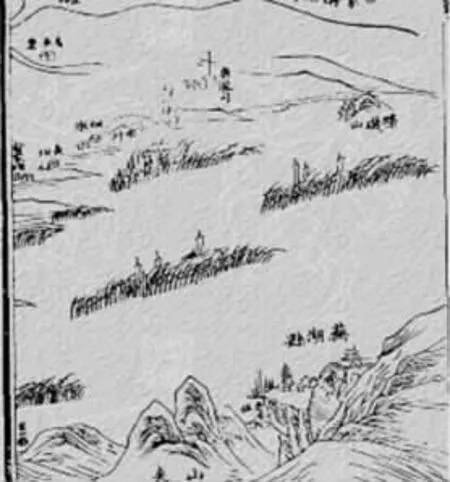

康熙《太平县志》和乾隆《太平县志》均记载说:“别出江中者,为蟂矶。有灵泽祠,下有蟂石穴”[3]。从《乾隆太平府志》(卷一舆图)(图1)[3]来看,蟂矶已跨越芜湖和无为分界的江心,与江北基本相连。

图1 《乾隆太平府志》所载蟂矶位置

嘉庆《无为州志》:“在城东者一曰蟂矶山,距城东一百一十五里地,近周兴乡五啚,独立大江边上,有灵泽夫人庙”[5]。且从舆图卷所画地图来看(图2)[5],随着沙滩的漫连,泥沙淤埋,蟂矶地势变得坡缓,失去了原在江中的耸拔之势,已无孤峭兀立之感,和江北的无为基本连在一起了。至此,蛟矶彻底完成了从长江南岸的芜湖“移”到北岸无为一侧的演变过程。

图2 《嘉庆无为州志》所载蟂矶位置

3 蟂矶的现状及开发问题

咸丰三年,太平军攻克芜湖,蛟矶上所有的祠宇一炬成灰。光绪27年,清廷在蟂矶为李鸿章建“李忠公祠”。清光绪年间,长江水师总督彭玉麟重修蛟矶孙夫人庙。民国时期,蛟矶庙尚有部分建筑,民国20年的《无为县小志》记载:“庙中有香木雕冕旒蟒服,丽若天人。后有蜀望台,凭窗西眺,目穷千里,江流呜咽,令人低回流连而不忍舍……”,后又被战火摧毁。文革后只存一对狮子和断砖碎瓦。上世纪九十年代,庙址上建有蛟矶小学,蛟矶庙大殿、灵泽夫人塑像以及碑刻全无。1995年,二坝镇政府把蛟矶小学迁走。在当地政府和百姓的支持下,一个叫弥松的和尚托钵化缘,建起蛟矶庙大殿。蛟矶庙所谓的大雄宝殿,似两层的村居,寺庙的黄墙也简化为石灰抹面且已脱落斑驳,非常寒酸简陋。蛟矶的圈石墩虽在,但九亩七分地的蛟矶已被附近民房占去大半,只有明代灵泽夫人祠遗存汉白玉的“灵泽夫人祠”石碑靠在墙边,一对表情沉郁的石狮立在墩下,而汉白玉“江心第一境”匾牌已经断裂,其中的“境”字只剩一半,被摆放在地上。即使是汛水高深漫临庙基的时节,现实与“崖壁如削”、“孤立江心”的史载,差之千里,我们也只能借助方志中辑存的诗文描述来想象当时的胜景了 。

目前,沿江旅游开发如火如荼,各地都非常重视地方文化的发展问题,蟂矶有丰厚的历史文化积淀,虽然历史上蟂矶兀立江中、水波氤氲的盛景不再,但重建蛟矶的人文景观是必要且可行的。2011年9月,无为被正式划为芜湖的属地,蟂矶的所在地无为二坝镇,水陆都交通便捷,工业发展基础良好,在这样一个大背景下,应该充分利用蟂矶所处的区位优势,联合周围的旅游景点如船舶工业园、工业园、渡江纪念碑、旗杆、营盘、更楼寺、龙泉寺、雍南观大桥晨辉、蛟矶山无公害蔬菜基地,惠生堤下杨庄葡萄园和张圩垂钓和芜湖中江塔联成一片游览区,设计更为科学的旅游线路,充分开发蟂矶的旅游资源。

[1]地方史志不可偏废,旧志资料不可轻信[C]//中国地方史志论丛.北京:中华书局,1984.

[2][清]黄云修,林之望.汪宗沂纂光绪续修庐州府志[M]//中国地方志集成·安徽府县志辑:37.南京:江苏古籍出版社,1998.

[3][清]朱肇基,陆纶.乾隆太平府志[M]//中国地方志集成·安徽府县志辑:37.南京:江苏古籍出版社,1998.

[4]余谊密,鲍寔.民国芜湖县志[M]//中国地方志集成·安徽府县志辑:38.南京:江苏古籍出版社,1998.

[5][清]顾浩,吴元庆.嘉庆无为州志[M]//中国地方志集成·安徽府县志辑:08.南京:江苏古籍出版社,1998.