《食品化学》课程教学改革探讨

郑昕

[摘要]本文通过对技工学校《食品化学》课程教学内容、教学方法、教学过程等三方面的改革进行探讨,充分融“教、学、做”三位一体,强化学生技术应用能力的培养。

[关键词]技工学校 食品化学 教学改革

技工教育重点培养技术应用能力。《食品化学》作为食品类专业重要的专业基础课,主要帮助学生掌握食品的化学组成和理化性质以及食品在加工和贮藏中经受的化学变化、生物变化,以及这些变化对食品品质和安全性的影响[1]。然而,不像无机化学、有机化学等经典化学具有较强的系统性、完善性,《食品化学》课程内容缺乏系统性,许多知识是从食品加工和储藏的实践中提炼出来的,对实践经验不足的学生来说,学习起来不易把握重点、对部分内容理解困难,容易产生畏难心理,丧失学习兴趣。笔者针对上述问题,在不断总结教学经验的基础上,对教学内容、教学方法、教学过程等方面进行改革。

一、教学内容改革

(一)教学内容的模块化设计与实用性改造相结合

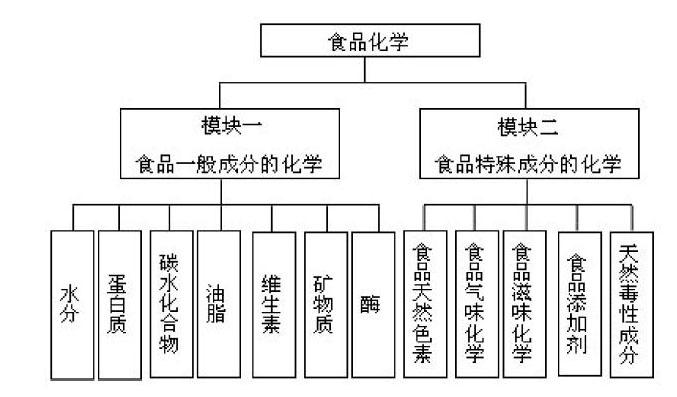

《食品化学》这门课程的要求学生掌握从事食品质量控制和分析检验岗位工作所需要的食品化学基本知识。要求学生熟悉构成食品的基本成分,能够分析、判断食品在加工、储藏中的变化对品质的影响,能够了解食品原料的特性及其在加工中的作用[2]。在教学实践中,笔者根据课程目标,对教学内容中原有的知识点进行了调整,构建了两个模块组合(见图1)。即模块一:食品一般成分的化学;模块二:食品特殊成分的化学。模块一侧重于理论知识,模块二侧重于实践应用[1]。课程设计以食品的营养成分知识为主线,以基本成分在对食品品质的影响和在食品加工、储藏过程中的变化为关注对象,以与生活应用、生产实际密切相关的特殊成分为拓展,并按照相关知识的难易以及与实践联系的紧密程度为序安排教学内容。

根据“实用为主,够用为度”的原则,对教学内容进行优化。一是密切结合食品生产实际,将食品化学中偏难、偏深的理论知识进行删减。比如等温吸湿曲线、油脂劣变的反应原理、酶的催化作用机理、空间结构、代谢历程等内容较为抽象,且与日后的应用关系不大,因此进行了较大幅度的改动。二是为避免化学理论知识枯燥无味的倾向,将国内外生产、科研中的一些最新研究技术成果,学科的前沿知识和发展动态等信息适时充实到教学内容中,拓展学生的视野。三是,将教学模块的内容与当今社会的热点问题相结合。例如蛋白质与三聚氰胺事件;食品添加剂与台湾塑化剂事件;食品香精香料与火锅“一滴香”事件等等。通过热点事件不但能够激发学生的学习兴趣,更有易于学生对理论知识的理解。

(二)典型工作任务与典型实验教学任务相结合

实验教学是《食品化学》课程不可或缺的一部分。其主要目的一是要加深学生对理论教学的理解和掌握;二是培养学生解决实际问题的能力。因此在对实验教学改革方面,弱化单纯的分析检测,采用项目实训的方法进行实验教学设计[3]。《食品化学》实验内容与食品企业中的食品理化指标分析密切相关,因此将食品企业的典型工作任务与《食品化学》典型实验教学任务相结合。

根据对食品企业质量检验部门的调研情况分析,设计六项典型实验教学任务。(1)食品中水分含量测定;(2)食品中氨基态氮测定;(3)食品中蔗糖的测定;(4)食品中维生素C测定;(5)食品中淀粉酶值测定;(6)味觉实验。上述六项实验内容分别安排在“水分”、“蛋白质”、“碳水化合物”、“维生素”、“酶”以及“食品滋味化学”六个章节理论课程讲解完毕后进行。这六项工作任务基本涵盖了饮料、乳品、酒类、糖果等行业的食品企业。学生在通过学习理论知识以及对实验进行充分预习后,分组对教师分配的食品进行测定及分析。比如在对食品中水分含量测定实验中,教师准备了面包、青菜、水果、火腿肠等不同食品,让学生根据教师设定的工作项目完成检测任务。

通过以上措施对教学内容的改革,不但有效地激发了学生学习的主动性,同时将企业的工作任务带入到实验课堂中,基本实现学生在校学习与实际工作的一致,即学以致用,提高学生的职业素质和工作能力。

二、教学方法改革

在教学中,结合技工教育的教学理念,摒弃知识本位,推行能力本位的教学模式,把“教师讲、学生听、满堂灌”的传统方式,转变为学生在教师指导下主动获取知识的过程。因此笔者对教学方法的改革进行了探索。

(一)问题讨论法教学

笔者在教学过程中对问题讨论法教学的建立进行了探讨。首先选择教学内容,如“维生素”、“矿物质”、“天然毒性成分”等章节;其次,细分教学过程,通过“提出问题、分析问题、解决问题”的基本思路,将教学过程分为五步进行:(1)课堂分组:根据班级人数分为四组,主要是保证在2学时内能够顺利完成教学任务。(2)提出问题:教师根据课程内容设置四个问题,并将问题分配给四个小组;比如根据“维生素”章节的内容,设计了“哪些维生素是人体缺乏的?怎样弥补维生素的不足?”、“如何合理加工烹调蔬菜,才能有效地保存蔬菜中的维生素?”等与学生日常生活密切联系的问题。(3)分析问题:采用课堂讨论的方式,学生通过对教材以及教师提供的课外资料的认真阅读、讨论,对问题进行分析,提出本小组的观点和建议。(4)解决问题:由各小组推荐学生代表,阐述观点和提出本组的解决方案;比如针对“如何合理加工烹调蔬菜,才能有效地保存蔬菜中的维生素?”这一问题,小组提出的观点为“不同的蔬菜所含维生素有差异,因此在加工烹调蔬菜时,应根据蔬菜原料的不同采取不同的加工方法。”然后根据他们的观点,先对各大类蔬菜原料所含维生素的种类进行分析,再提出解决方案。(5)教师总结:针对学生提出的观点和解决方案进行总结分析,对存在的不足进行详细解释和说明,并进行适当的扩展和延伸。

通过对问题讨论法教学的数次尝试,笔者感觉到该方法问题的提出是关键所在,合理的问题设计,能够推动理论知识与课堂讨论、生活常识与授课内容的”双结合”。同时也培养了学生的自学能力、分析和解决问题的能力、语言表达能力等等。

(二)工作页方式教学

在实验教学过程中采用的实验方法不完全照搬教材提供的检测方法,而是通过对不同食品企业的调研,了解企业现行的分析方法。比如在对食品中水分的测定,现行国家标准GB5009.3-2010中规定有四种方法,经过调研后,大多数食品企业都采用第一法直接干燥法;因此在实验教学中设计的实验方法,也采用直接干燥法。方法选定后,采用工作页的方式发给学生。

(三)预习法教学

《食品化学》实验课实验报告的基本结构包括实验目的、实验原理、实验材料、实验步骤、实验结果分析、思考题等六部分组成。除实验目的由教师提供外,实验原理、实验材料以及实验步骤这三项均属于学生实验预习阶段需完成的内容。学生通过预习,对工作页中提供的实验方法充分熟悉,使他们事先对实验原理、实验材料以及关键步骤做到心中有数。

三、教学过程改革

传统教学理念认为,化学实验应该在实验室完成。笔者大胆地改变这种传统观念,采用教学过程与实验过程相结合,根据课程内容的特性,在教学过程中增加了许多课堂实验。增强课程内容趣味性的同时,活跃了课堂气氛,提高了学生的参与度。如在讲解不同碳水化合物的甜度时,为了让学生对糖的甜度有直观的认识,配制了等浓度的果糖溶液、蔗糖溶液、葡萄糖溶液、麦芽糖溶液等等;请学生主动参与品尝,并对各种糖的甜度进行排序;通过学生的验证,引出教材中的结论。又如,在讲解不同化合物的气味时,笔者根据多年品酒的实践经验,配制了学生日常生活中较熟悉的气味,如香蕉味、臭鸡蛋味、青菜味、白酒味、玫瑰花味等;在未知的前提下,请学生辨认这些气味;最后再讲解这些气味是由哪些化合物产生的。

通过教学过程与实验过程相结合的实践,学生对课堂实验的参与兴趣浓厚,同时也提高了对抽象、枯燥的知识点的理解能力。

以上是笔者在《食品化学》课程教学中的尝试性改革,通过教学内容、教学方法、教学过程等三方面的改革实践,增强了学生学习的主动性,学习效率也得到了提高,融“教、学、做”三位一体,强化学生技术应用能力的培养。然而,《食品化学》教学改革是一项长期、复杂的系统工程,需要在教学实践中不断总结经验和更新教育理念,积极研究和探索新的教学方法,体现《食品化学》课程教学的实用性,使其更加适应现代教学的需要。

[参考文献]

[1]丁芳林.食品化学.华中科技大学出版社,2010.

[2]李云志.浅谈对食品化学实验教学的认识与改革探索.广州化工,2009,37(9):254-255.

[3]陈琼,王尔茂.高职《食品化学》课程改革实践与探讨.职业教育研究,2009(4):90-91

(作者单位:深圳第二高级技工学校)