孩子去哪儿

文/徐迅雷

孩子去哪儿

文/徐迅雷

过去是家家户户有收音机,现在是家家户户有智能电子产品了。

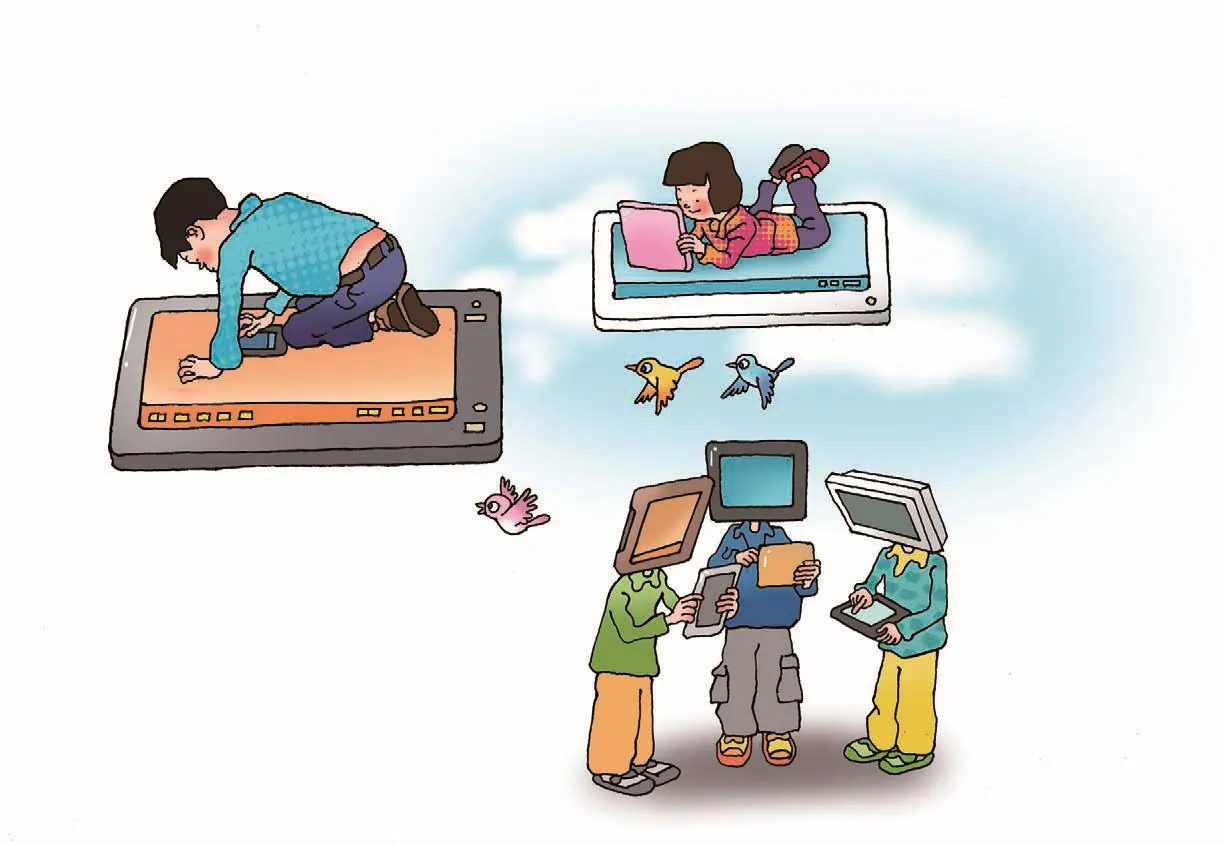

如今的平板电脑、智能手机,无论它是什么牌子,都已不仅仅是“掌上的游戏”;对孩子而言,智能电子产品可谓集玩具、保姆、安抚、早教等多种功能于一体,不知不觉已与孩子的生活牢牢捆绑在一起。媒体越来越关注它给孩子带来的“副作用”,提醒父母小心,不要让孩子变成一代“电子童奴”。

与过去的“未成年人网瘾”相似,如今的“电子童奴”得的是“屏幕依赖症”。也有人把“屏幕依赖症”的拥有者称为“屏奴”——过度面对和依赖电子屏幕的人,工作和生活都离不开各种大大小小的屏幕。令人担忧的是,如今“屏奴”的年龄越来越小。数据表明:九成以上未成年人使用互联网,超六成10岁以前“触网”,约1亿未成年人使用手机上网。北京市妇联发布的《2013年中国城市儿童生活形态报告》显示:4岁至6岁孩子中,约有53%会上网;在未成年人中,有近八成使用移动终端上网……他们的课余生活,仿佛就是在电脑、电视、手机等不同屏幕间切换而“切”出来的。

现在的孩子,被各种电子屏幕包围而成为“屏幕奴隶”,移动时代炼成了“不移动”生活。“屏奴”,孩子何去何从?研究表明,长时间使用智能手机和平板电脑,除了生理方面,对人的心理也有诸多不良影响,比如影响人格的形成和发展、影响睡眠、影响情绪、影响人际交往,以及影响创造力、记忆力、注意力和思维能力发展等等。对于孩子来讲,尤其容易沉迷、上瘾——上瘾成为“电子童奴”之后,往往就成不了别的事情的“主人”。英国一份调查显示,会上网、会玩电脑游戏、会使用iPhone或iPad、会使用DVD影碟机的孩子,基本生活技能差:65%不会泡茶,81%不会看地图,45%不会系鞋带,72%不会制作纸模型,59%不会爬树。

智能手机、平板电脑等,其本身是工具。就像作为工具的菜刀,或切菜,或砍人,或闲置,问题不在工具本身,而在工具的使用者与管理者。智能电子产品正是“工具理性”的现代化结果——工具理性,就是最大程度追求工具的有用性、最大程度追求工具的功效,为人类提供最快速最便捷的现实服务;现代智能电子产品具有巨大的“功效理性”、“效率理性”,在效率最大化的追求之下,往往会忽视、漠视人的情感和精神价值,产生无形的副作用。

但是,把智能电子产品视为洪水猛兽,“不买手机、不让上网”绝非解决之道。大凡“禁止”“禁用”,几乎都是适得其反。小和尚下山,老和尚硬要告诉他说“山下的美女是老虎”碰不得,那是注定没用的。聪明的家长完全可以巧妙使用智能电子产品,最大化地利用它的优势为孩子插上翅膀。自然使用,扬长避短,适度把控,轻松疏导,避免成瘾——这大概是基本方法与原则。

常识告诉我们:让土地不致于长满芜杂的野草,最佳做法是在上面种满各种菜蔬庄稼。最近热播的湖南卫视明星真人秀亲子互动节目《爸爸去哪儿》,或许就有很好的启示:有个孩子说带去iPad,结果是连大人的手机都收掉;下了农村,去到沙漠,在那几天里,完全脱离城市生活原本轨道,彻底摆脱各种智能电子用品,从而让成人与孩子都在自己的“土地”里种上一垄垄崭新的“菜苗”……这些四五岁、五六岁的可爱孩子,恰恰是开始容易迷恋上智能电子产品的岁数,他们最需要撒上一把“非电子化”的种子。如果这不仅仅是节目,而是人们活生生的生活,那多好。“不移动”时代需要移动,比“爸爸去哪儿”更重要的是“孩子去哪儿”。

图:陆小弟 编辑:郑宾 393758162@qq.com