瑞格列奈联合二甲双胍缓释片治疗对青少年2型糖尿病患者血糖及胰岛B 细胞功能的影响

李江雄

(九江市第一人民医院内分泌科,江西 九江 332000)

众所周知,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,2型糖尿病的患病率正与日俱增,2型糖尿病的慢性并发症已成为威胁人类建康的重大社会问题。不仅如此,2型糖尿病的发病年龄正日益年轻化。近10多年来,儿童和青少年中的2型糖尿病患病率持续上升,由于过早发生2型糖尿病,导致微血管并发症和早发心血管疾病的危险增加,因此,儿童和青少年中的2型糖尿病问题更值得广泛关注[1]。2型糖尿病是遗传和环境因素共同作用导致的一种复杂的代谢病,与成人2型糖尿病一样,儿童和青少年2型糖尿病的早期代谢异常也表现为胰岛素抵抗,继之发生胰岛B细胞功能受损,最终导致2型糖尿病[2-3]。本研究对80例青少年2型糖尿病患者分别采用瑞格列奈(商品名:诺和龙)和格列吡嗪(商品名:迪沙片)治疗,并对2种药物控制血糖的有效性以及对胰岛B细胞功能的影响进行比较。

1 对象与方法

1.1 入选标准

1)按1999年WHO诊断标准确诊的住院及门诊青少年2型糖尿病患者;2)年龄<28岁;3)无糖尿病急慢性并发症;4)谷氨酸脱羧酶抗体、胰岛细胞抗体、胰岛素抗体及尿酮体均阴性;5)经4周饮食及运动疗法血糖控制不佳[空腹血糖(FPG)≥7.8 mmol·L-1,餐后 2 h 血糖(P2 hBG)≥10.8 mmol·L-1],给予二甲双胍缓释片0.5 g,早、晚餐口服。

1.2 研究对象

选择2011年3月至2013年3月在九江市第一人民医院诊治的青少年2型糖尿病患者80例,均符合上述入选标准。其中男53例,女27例,年龄14~28岁。将80例患者按随机数字表法分为2组,每组40例。瑞格列奈组:男28例,女12例,年龄14~26岁,体质指数(BMI)(24.98±0.52)kg·m-2,病程 7~12年;格列吡嗪组:男25例,女 15例,年龄 16~28岁,BMI(25.02±0.59)kg·m-2,病程 6~14 年。 2 组患者年龄、性别、病程、体质指数等方面比较差异均无统计学意义(均 P>0.05),具有可比性。

1.3 方法

1.3.1 药物治疗

在饮食及运动疗法的基础上,瑞格列奈组服用瑞格列奈(诺和诺德中国制药有限公司,批号:BM70454),初始剂量为 0.5 mg·次-1,3 次·d-1,餐前10 min口服;格列吡嗪组服用格列吡嗪(迪沙药业集团有限公司,批号:120309Y),初始剂量为 5 mg·次-1,3次·d-1,餐前3O min口服。2组均同时服用二甲双胍缓释片(河南天方药业股份有限公司,批号:1206034)0.5 g,早、晚餐口服。每周随诊 1 次,复查FPG及P2 hBG,据血糖水平调整药物剂量。血糖控制不满意者(FPG≥7.0 mmol·L-1或 P2 hBG≥10.0 mmol·L-1),瑞格列奈组将瑞格列奈逐渐增加至2 mg·次-1,3 次·d-1;格列吡嗪组将格列吡嗪逐渐增加至 10 mg·次-1,3次·d-1。 用药 4周内为剂量调整期,根据FPG及P2 hBG的水平调整药物用量,4周后进入稳定期,剂量维持不变,治疗维持12周。

1.3.2 血糖、HbA1c及胰岛素测定

血糖测定采用葡萄糖氧化酶法,HbA1c测定采用微柱法,胰岛素测定采用电化学发光法。均按操作规程进行检测。

1.4 观察指标

治疗前测定 FPG、P2 hBG及糖化血红蛋白(HbA1c)。 治疗 4、12 周后复查 FPG、P2 hBG、HbA1c、空腹胰岛素(FINS)、餐后 2 h 胰岛素(P2 hlNS)、血脂及BMI,并记录低血糖事件的发生情况。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 2组患者疗效的比较

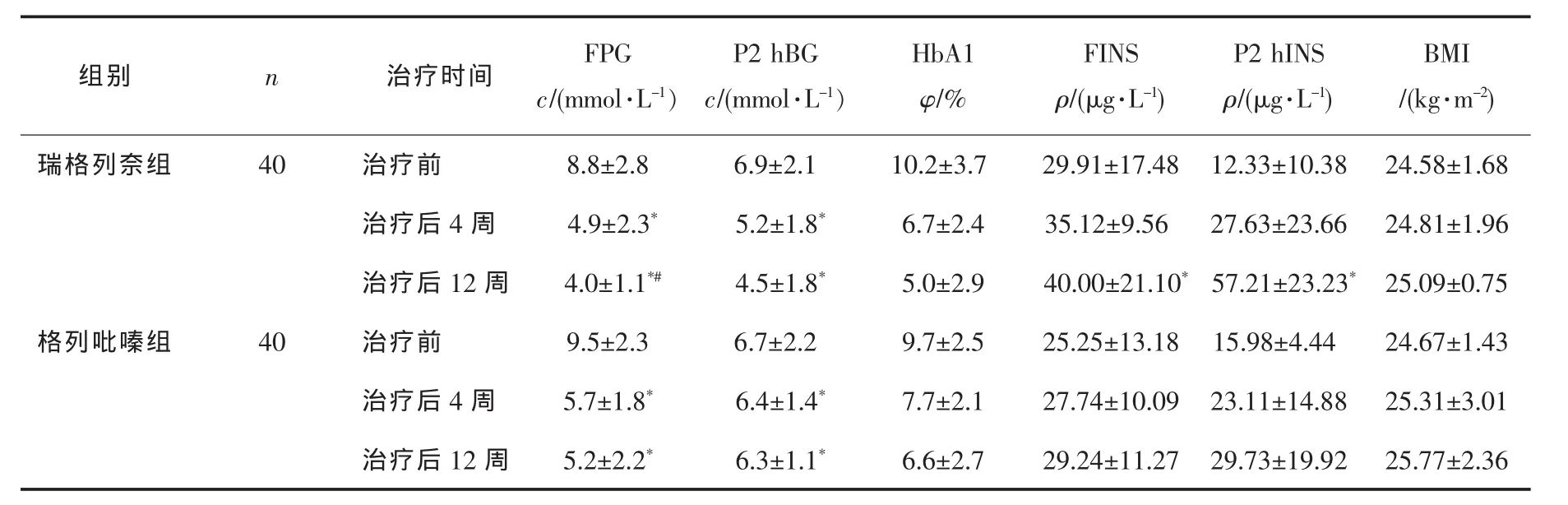

2组患者治疗4周后FPG、P2 hBG较治疗前明显下降,随着时间的延长,降糖作用更明显(P<0.05)。治疗12周后瑞格列奈组的FPG较格列吡嗪组明显降低(P<0.05);2组 P2 hBG 及 HbA1c均有明显的降低,但降低的幅度比较差异均无统计学意义(均 P>0.05)。 瑞格列奈组治疗 12周后 FINS及P2 hlNS均较治疗前明显上升(P<0.05);格列吡嗪组治疗12周后的FINS及P2 hlNS较治疗前上升不明显(均P>0.05)。治疗12周后2组BMI均较治疗前上升,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗前后FPG、P2hBG、HbA1c、FINS及 P2 hINS的比较 x±s

2.2 2组患者不良反应的比较

治疗12周后2组的血常规及肝肾功能无明显的变化。瑞格列奈组出现胃肠道症状3例,均较轻微,不影响继续服药;格列吡嗪组出现低血糖反应6例,药物减量后症状消失。

3 讨论

严格控制糖尿病是防止和延缓各种慢性并发症及其导致残疾最关键的方法和最有效的措施。控制达标项目包括 FPG、P2 hBG、HbA1c、血压、血脂及BMI等,以降低病死率,达到接近正常人的平均寿命及生活质量。故对青少年2型糖尿病患者通过饮食及运动疗法无法达标者需要一种服药简单安全,能良好地控制血糖,又不增加胰岛B细胞负担,适合长期服用的口服抗糖尿病药[4]。瑞格列奈是第一个用于治疗糖尿病的氨甲酰苯甲酸衍生物[5],其作用机制与磺脲类相似,通过阻断胰岛B细胞上对ATP敏感的钾通道,导致膜去极化,引起钙通道开放,Ca2+内流,使胞浆内Ca2+浓度升高从而刺激胰岛素分泌。又因瑞格列奈不同于磺脲类的特点,即快速而短暂刺激胰岛素分泌,其最大作用出现在机体最需要的餐后时间,因此能快速地降低餐后血糖,进而达到良好的整体血糖控制[6]。本研究结果显示,瑞格列奈可有效地增加血浆胰岛素水平,是通过刺激胰岛B细胞,恢复胰岛素早期分泌功能而实现的,但它与受体结合及解离快速灵活,避免了持续刺激引起的慢性高胰岛素血症及过度刺激导致的胰岛B细胞功能耗竭[7]。

二甲双胍类降糖药能促进脂肪组织摄取葡萄糖,增加肌肉组织对葡萄糖的利用,拮抗抗胰岛素因子,减少葡萄糖经消化道吸收,结果使血糖降低,还可抑制胰高血糖素的释放。其毒性较小,一般不引起乳酸性酸中毒及低血糖,不增加胰岛索水平及体质量[8]。提示瑞格列奈联合二甲双胍缓释片是治疗青少年2型糖尿病一种有效的药物,也说明两药联合具有协同作用,且无明显的不良反应,有利于改善患者长期的血糖控制,使生活质量得到进一步的提高。

[1] 杨文英.关注儿童和青少年中的2型糖尿病[J].新医学,2006,37(6):354-356.

[2] Weyer C,Bogardus C,Mott D M,et al.The natural history of insulin secretory dysfunction and insulin resistance in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus[J].J Clin Invest,1999,104(6):787-794.

[3] Thamer C,Stumvoll M,Niess,A,et al.Reduced skeletal muscle oxygen uptake and reduced beta-cell function:two early abnormalities in normal glucose-tolerant offspring of patients with type 2 diabetes[J].Diabetes Care,2003,26(7):2126-2132.

[4] 瑞格列奈临床试验协作组.瑞格列奈治疗2型糖尿病的疗效及安全性[J].中华内分泌代谢杂志,2001,17(3):135-138.

[5] 何勇,陈仕云,吴宗好.瑞格列奈的合成[J].中国医药工业杂志,2012,43(2):84-86.

[6] Gromada J,Dissing S,Kofod H,et al.Effects of the hypoglycaemic drugs repaglinide and glibenclamide on ATP-sensitive potassium-channels and cytosolic calcium levels in beta TC3 cells and rat pancreatic beta cells[J].Diabetologia,1995,38(9):1025-1032.

[7] 林东平,郭明皓,郭郁郁,等.瑞格列奈对2型糖尿病血糖及胰岛 B 细胞功能的影响[J].上海医学,2008,31(12):860-863.

[8] 李光伟,贾伟平,潘长玉,等.瑞格列奈联合二甲双胍治疗口服降糖药控制不良的2型糖尿病患者的有效性和安全性[J].中华内分泌代谢杂志,2008,24(1):50-54.