三焦针法结合药物罐治疗面肌痉挛的疗效研究

杨军雄,张建平,于建春,韩景献

面肌痉挛是以一侧的面神经所支配的肌群不自主的、阵发性的、无痛性抽搐为特征的慢性疾病,多从眼轮匝肌开始,逐渐向下扩大至面部表情肌及口轮匝肌,精神紧张、情绪波动、过度疲劳及讲话等原因容易诱发,也可以是特发性面神经麻痹的暂时性或永久性后遗症,在中、老年人中是一种很常见的疾病,易反复。课题组采用三焦针法结合药物罐治疗面肌痉挛40例,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011年9月—2012年7月纳入铜仁职业技术学院附属医院针灸科50例患者和天津中医药大学第一附属医院名老中医门诊30例患者,采用随机数字表法将80例患者分为综合组 (三焦针法结合药物罐疗法)和对照组 (常规针刺疗法),每组各40例患者。综合组男15例,女25例;年龄20~61岁,平均年龄为 (40±7)岁;病程28 d~10年,平均 (2.8±1.8)年;均为单侧发病;病变部位左侧23例,右侧17例;继发于面瘫者6例。对照组男14例,女26例;年龄21~60岁,平均 (39±6)岁;病程20 d~9年,平均(2.5±1.2)年;均为单侧发病;病变部位左侧24例,右侧16例;继发于面瘫者7例。两组一般资料具有均衡性。

所有患者均符合纳入与诊断标准:西医参照《临床神经外科学》[1]、《实用神经病学》[2]综合拟定:(1)多在中年发病,女性多见,早期多为眼轮匝肌间歇性抽搐,渐至同侧其他面肌;(2)抽搐程度不等,可因劳累、精神紧张及谈话等因素加剧,入睡则抽搐停止;(3)肌电图显示患侧纤维震颤波及肌束震颤波,痉挛时间超过2周以上;(4)神经系统检查无阳性体征,必要时行CT检查;(5)偶因睡眠不足、情绪波动、精神刺激偶然发生的眼睑部位及面肌抽动者不在此范围。中医证候参照《针灸治疗学》[3]中的虚风内动型:面肌麻木弛缓,微微抽动,时发时止,可伴面色无华,头晕头痛,耳鸣目暗,腰膝酸软,肢体麻木,爪甲不荣等。舌质淡,少苔或中裂,脉细。

1.2 治疗方法

1.2.1 综合组 取穴:三焦针法主穴 (膻中、中脘、气海和双侧血海、足三里、外关)配合双侧风池。操作:取患者仰卧位,充分暴露治疗部位,穴位常规消毒,取0.25×40 mm华佗牌一次性无菌针灸针 (苏州医疗用品厂有限公司),医者两手常规消毒,拇食指持针,快速针刺入穴,针刺由上到下进行。其中膻中针尖向上斜刺0.5寸,行小幅度 (90°)、高频率 (120次/min)的捻转补法1 min;中脘和气海均直刺1~1.5寸,行捻转补法1 min;血海直刺0.8~1寸,行大幅度(180°)、低频率 (60次/min)的捻转泻法1 min;外关直刺0.8~1寸,行平补平泻手法1 min;足三里直刺0.8~1寸,行捻转补法1 min;风池斜刺0.8~1寸行捻转泻法1 min,留针30 min。留针期间行药物罐疗法,拔罐术:以气街理论为指导,取头气街面部患侧腧穴为主,选口径大小相应的玻璃罐2~4个,在玻璃罐内注入5~10 ml加热到40℃左右的自制舒筋活血液 (归尾50 g,当归40 g,桂枝、三七、郁金各30 g,伸筋草、川草乌、香附、陈皮、木瓜、乳香、没药各20 g,川芎25 g,红花15 g,加40%白酒适量,浸泡15 d后备用),采用闪罐法,留罐10 min,每3 min摇罐1次,每天1次,治疗10次为1个疗程,疗程间休息3 d,继续下个疗程。患者要注意局部忌风寒。

1.2.2 对照组 取穴:患侧阳白、丝竹空、四白、颧髎、颊车、迎香、大迎、地仓、水沟、合谷等;操作:选用0.25 mm×40 mm不锈钢毫针,作常规针刺治疗,留针30 min,每10 min行针1次,针后行常规拔罐术 (以面部腧穴为主,选相应口直径大小的火罐,用闪火法将火罐吸拔于所选穴位上,摇之以确认罐吸稳,吸附力以患者能忍受为宜),每次2~4穴,每天1次,治疗10次为1个疗程,休息3 d行下个疗程,注意事项同综合组。

2组治疗3个疗程后进行疗效评价。

1.3 疗效评估方法

1.3.1 临床疗效评估 面肌痉挛按 Cohen和 Albert标准[4-5]分级:0级:无痉挛;1级:外部刺激引起轻度痉挛;2级:轻度痉挛,可见面部肌肉颤动,无功能障碍;3级:中度痉挛,面肌痉挛明显,有轻微功能障碍;4级:重度痉挛,严重痉挛和功能障碍,影响工作和生活。证候程度分型及评分:分为轻、中、重型3型。轻型:面肌痉挛强度分级为1级者记分1分。中型:面肌痉挛强度分级为2级及3级者记分2~3分。重型:面肌痉挛强度分级为4级者记分4分。证候积分减少计算公式 (尼莫地平法)为:〔(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分〕×100%。

1.3.2 疗效标准 临床治愈:患侧面部无牵拉、抽动之象,沉紧感消失,痉挛分级为0级,中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少>95%;显效:面部牵拉、抽动、麻木及沉紧感基本消失,仅在情绪激动或疲劳时有轻微抽动,痉挛分级下降1级以上,中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少>60%且<95%;好转:面部牵拉、抽动明显减弱,发作次数减少,间隔时间延长,痉挛分级下降1级以上,中医临床症状、体征均有好转,证候积分减少>30%,且<60%;无效:症状无改善,痉挛分级没有下降,或反而上升,中医临床症状、体征均无明显改善,证候积分减少不足30%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件进行统计分析。计量资料以 (±s)表示,组间比较采用t检验;等级资料采用Ridit分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

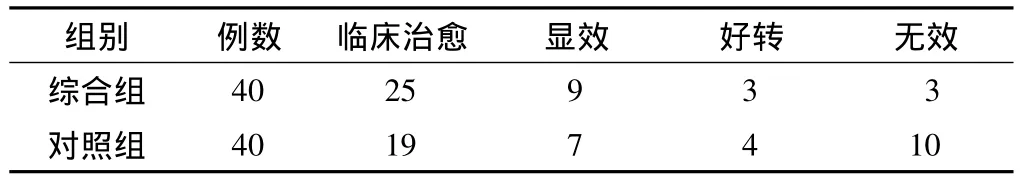

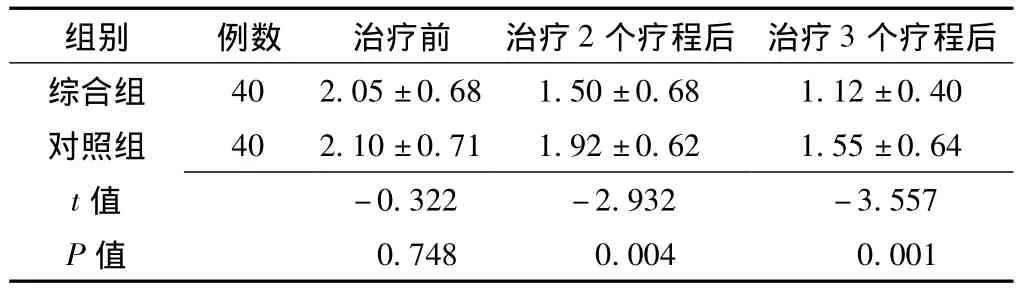

(1)两组患者临床疗效比较差异有统计学意义 (u=2.45,P<0.01,见表1)。(2)两组患者治疗前症状评分差异无统计学意义 (P>0.05),治疗3个疗程后两组症状评分差异有统计学意义 (P<0.01,见表2)。

表1 两组患者疗效比较Table1 Comparison of curative effect between two groups

表2 两组患者治疗前后症状积分比较 (±s,分)Table2 Comparison of scores before and after treatment between two groups

表2 两组患者治疗前后症状积分比较 (±s,分)Table2 Comparison of scores before and after treatment between two groups

组别 例数 治疗前 治疗2个疗程后 治疗3个疗程后综合组40 2.05±0.68 1.50±0.68 1.12±0.40对照组 40 2.10±0.71 1.92±0.62 1.55±0.64 t 值-0.322-2.932-3.557 P值0.748 0.004 0.001

3 讨论

面肌痉挛,属临床常见病、难治病,现代医学治疗无特效,长期的临床实践与大量的文献报道一致认为针灸为主的非药物疗法对本病的治疗有显著优势[6-7]。本病属中医学睥轮振跳、筋惕肉、瘛疭等范畴。《张氏医通·瘛疭》有“瘛者,筋脉拘急也,疭者,筋脉弛纵也,俗谓之抽”。 《素问·风论》有“风者百病之长也”,外界风邪侵袭面部,局部经络痹阻,气血运行不利,肌肉筋脉失于濡养,故致面肌拘急弛纵。《审视瑶函·睥轮振跳》曰:“此症……人皆呼为风,殊不知血虚而气不知顺,非纯风也”。劳倦、久病等导致人体正气不足,阴血亏虚,血虚生风,阻滞于面部经络,也能引起本病,即病因为外感风寒,中于经络,壅滞不通;或面瘫日久不愈,风寒入里,化热伤阴,肝风内动;甚或久病迁延,或体质素虚,气血两亏发为本病。本研究纳入对象为虚风内动型,因劳倦、久病等致阴血亏虚,血虚生风而致病,多见于疾病中后期,以虚证为主,治在养血祛风通络。

针刺有调整神经系统、改善微循环、改善皮肤生理功能等作用[8]。三焦针法即“益气调血,扶本培元”针法,是基于韩景献教授“三焦气化失常导致痴呆”的创新病机理论创立。其针法重在疏调三焦之气,疏通三焦通道,组方以膻中、中脘、气海分别调理上、中、下三焦,配以外关通调三焦,佐以足三里补益后天,血海调理气血,全方共奏益气调血、补益肝肾,从而提升患者自身整体机能[9],以治其本;重用三胃穴、三气穴,抓住中焦气血化生和三焦气机升降之要,临床用于诸多气血不足之证皆取良效[10-11],辅以风池旨在祛风通络,以治其标。该针法从整体观的角度出发,标本兼顾,切中病机,标本同治,既体现了中医的辨证施治,又辨证与辨病相结合。本课题组以活血养血,通络熄风止痉为方,药、罐同施,通过头气街的矢向通路使其药效直达病所,使经脉得养,肌筋功能得以恢复正常。在针刺治疗面肌痉挛时,本课题组主张应避开病变部位针刺;在操作上,重在针、罐、药同施,调和全身气血,疏通局部经络,以达标本同治的目的。

三焦针法作为一种有效改善痴呆症状的干预方法已经广泛应用于临床[12],本研究仅对有限的样本和证型进行了观察研究,已初步证实了该针刺法能有效提高面肌痉挛患者的生活质量,今后还有待进一步的大样本研究。

1 吴承远,刘玉光.临床神经外科学[M].北京:人民卫生出版社,2001:713-718.

2 史玉泉.实用神经病学[M].2版.上海:上海科学技术出版社,1994:196.

3 石学敏.针灸治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2004:313-316.

4 Cohen DA,Savino PJ,Stern MB,et al.Botulinum injection therapy for blepharospasm:A review and report of 75 patients[J].Clin Neuropharmacol,1986,9(5):415-429.

5 Albert W,Kim BS.Therapy of botulinum toxin[M].New York:Marcel Dekker,1994:353-359.

6 梅国胜,黄选玮.针刺治疗面肌痉挛176例临床观察 [J].中国针灸,2000,20(11):659.

7 程远钊,王文彪,郭学军.火针治疗面肌痉挛36例[J].中医外治杂志,2006,15(3):53.

8 Karen J,Sherman,Daniel C,et al.Randomized trial of therapeutic massage for chronic neck pain [J].Clin J Pain,2009,25(3):233-238.

9 韩景献.“三焦气化失常-衰老”相关论[J].中医杂志,2008,49(3):200-202.

10 于建春,韩鹦赢,成海燕,等.“益气调血,扶本培元”针法腧穴配伍思想探微 [J].中国针灸,2011,31(9):814-816.

11 杨宏波,张雪竹,于建春,等.脾胃在“三焦气化失司所致痴呆”中的作用[J].辽宁中医杂志,2011,38(1):60-61.

12 陈艳霞,戴东,于涛,等.“益气调血,扶本培元”针刺法对血管性痴呆患者脑葡萄糖代谢的影响 [J].中医杂志,2011,52(13):1124-1127.